促进地区基本公共服务均等化的转移支付制度研究

2011-06-26陈颂东

陈颂东

(郑州大学,河南 451191)

转移支付是政府调节地区公共服务差距的重要财政制度,转移支付的规模结构直接关系着地区公共服务均等化的实现程度。我国的转移支付制度在一定程度上缓解了地区财政能力的差异,但各项转移支付的效率差别和转移支付资金配置结构的扭曲却限制了转移支付体系均衡地区财力的功能,因而必须对转移支付制度进行规模调整和结构优化,增强转移支付制度的有效性。

一、我国基本公共服务的地区差距

由于自然条件、地理环境、政策等原因,我国东部、中部、西部和东北部的经济社会发展差距由来已久。虽然国家为了促进区域协调发展分别于1999年、2002年和2005年实施了西部大开发战略、振兴东北老工业基地战略和中部崛起战略,①以2002年中央提出振兴东北老工业基地战略为依据,我国东部包括北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南10省市,中部包括山西、河南、湖北、湖南、江西、安徽6省,西部包括广西、四川、贵州、云南、重庆、青海、西藏、新疆、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃12省市区,东北部包括黑龙江、吉林、辽宁3省。区域协调性有所增强,但地区公共服务差距未见明显缩小。由于义务教育是最为基本的公共服务,并且2002年-2009年我国小学预算内教育经费占小学教育经费的70%以上,因而不同地区之间财政能力的强弱直接关系着义务教育地区均等化程度。有鉴于此,本文以小学生均预算内教育事业费的地区差异为例来描述地区之间公共服务的均等化状况。

(一)小学生均预算内教育费的地区比较

就小学生均预算内教育事业费而言,中西部比较低,中部最低,东北部最高。2002年中部、西部生均教育费为590.35元和733.45元,中部、西部与东北部绝对差为525元和381.9元。到2009年中部、西部生均教育费增加到2519.88元和3121.83元,中部、西部与东北部绝对差为2132.3元和1530.35元。中部、西部小学生均预算内教育经费与东北部的绝对差距出现扩大趋势。

(二)各地小学生均预算内教育费与全国平均水平的比较

2002年全国小学生均预算内教育事业费813.13元,东部、东北部生均教育事业费比全国平均水平高29.35%和37.17%,中部、西部生均教育事业费比全国平均水平低27.4%和9.8%。2009年全国小学生均预算内教育事业费3357.92元,东部、东北部生均教育事业费比全国平均水平高36.62%和38.54%,中部、西部生均教育事业费比全国平均水平低24.96%和7.03%。

由此可见,中西部地区小学生均预算内教育费明显低于东北部地区,绝对差还在扩大。同时,中西部地区小学生均预算内教育费也低于全国平均水平,与东部、东北部义务教育经费相对差也在扩大。中西部地区与东部和东北部地区的义务教育非均等化程度在加深。

二、我国财政能力的地区差距与转移支付的绩效

由于财政支出是政府提供公共服务的成本,财政收入是政府间财政能力格局形成的基础,因而区域间公共服务的差距既是不同地区间财政收入差异的结果,又是中央转移支付矫正地区间财政能力差异乏力的表现。我国四大区域间公共服务非均等可从区域财政能力差异和中央转移支付的效率中得以诠释。

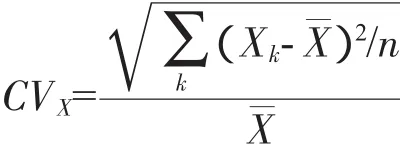

对地区间财力差异的度量,可以采用基尼系数、变异系数、泰尔指数等指标,不同的指标计算出来的数值有着一定的差异,但反映出来的变化趋势基本一致。在这里,为了研究的方便,以各地区接受中央转移支付前的人均一般预算收入为基础计算人均财政收入变异系数,以各地区人均财政支出为依据计算人均财政支出变异系数,两者差额可看出转移支付的效果(见表1)。

其中:CVX为东部、中部、西部和东北部地区之间财政收入或支出的变异系数,Xk表示四大地区中各地区人均财政收入或支出,表示全国地方人均财政收入或支出,n为地区个数,这里取4。

?

2004年-2008年人均财政收入的变异系数小于2002年-2003年的人均财政收入变异系数,表明2004年以后区域间人均财政收入的公平性比以前有所增加,意味着2002年的所得税分享改革逐步缩小了地区财政能力差距。2004年-2008年人均财政支出变异系数小于2002年-2003年的变异系数,区域财政支出比以前更公平。2004年后人均财政支出变异系数在下降(2005年除外),意味着由所得税分享改革带来的一般性转移支付资金的增加,增强了中央补助地方资金的均等化效果。2004年-2008年转移支付的绩效逐渐提高,其均衡区域财政能力作用逐步增强,但从2002年到2008年,转移支付绩效仅提高了0.0107,作用并不明显。2009年人均财政收入和支出的变异系数均有所提高,地区财政能力差异扩大,转移支付绩效下降。

三、中央转移支付规模的地区均等化效应

中央转移支付缩小地区财政能力差异的低效率可能源于中央对地方转移支付的规模过小,有限的转移支付资金难以缩小地区财政能力的差异;也可能是在转移支付规模并不算小的情况下,转移支付资金在各项转移支付形式之间的分配结构不合理,致使中央转移支付的均等化效果受限;抑或是转移支付的规模太小且资金分配不合理,导致转移支付的效果不佳。下面,我们通过中央对地方转移支付规模的国际比较来判断我国中央转移支付规模是否过小致使地区公共服务均等化受阻的问题(见表2)。

?

就财政收入初次分配而言,2002年-2009年我国中央财政集中度为52%-55%,与英国(1990)、美国(1990)、澳大利亚(1991)、加拿大(1989)、阿根廷(1989)、印度(1989)、印度尼西亚(1990)相比并不算高。就转移支付后的中央财政收入比重来说,我国远远低于其他国家。中央财政把占全国财政收入30%以上的份额转移给了地方,而其他国家大约为10%-20%,我国中央对地方转移支付的相对规模是比较大的。

就中央地方财政收支比重而言,我国转移支付之前的中央财政收入比重大于其财政支出比重20多个百分点,国外中央财政收入比重没有高出其支出比重那么多。我国转移支付后的中央财政收入比重却低于其财政支出比重,地方财政收入比重高于其支出比重,国外转移支付后的中央财政收入比重有的高于、有的低于其支出比重。可见,尽管我国转移支付前中央收入比重相对于其支出比重高了一些,但我国中央财政转移支付的相对规模是比较大的,地方财政接受中央转移支付后的财力满足了地方支出的需要,现行分税制下中央对地方较大规模的转移支付是必要的。

我国中央对地方的转移支付规模并不小并且很有必要,但事实却是转移支付缩小地区财政能力差异和地区公共服务差距的效果不明显。原因是现行转移支付制度主要起到了平衡地方政府的收支、实现财政纵向平衡的作用,而对于缩小地区间横向财政能力差异无力顾及。特别是对于中西部贫困地区来说,接受中央转移支付后的总财力也仅仅满足了政府日常支出的需要,无力拿出更多的资金用于改善地区公共服务水平,缩小与东部和东北部地区的公共服务差距。

四、中央转移支付结构的地区均等化效应

我国中央对地方转移支付的绝对规模也不小。2002年-2009年,中央补助地方资金①中央补助地方资金包括两税返还、所得税返还、财力性转移支付和专项转移支付资金。由7352.7亿元增加到28621.3亿元,年均增加41.32%,远高于中央财政支出的增长幅度。然而,由于税收返还等维护既得利益的转移支付所占比重较大,致使中西部地区与东部、东北部地区的公共服务差距不仅没有明显缩小,反而以小学生均预算内教育经费为代表的地区公共服务差异还有扩大趋势。现对中央各项转移支付形式的效率和转移支付资金的区域配置结构进行分析。

(一)中央转移支付的效率

以各地区2005年财政收入为基础,分别加上各项转移支付数额,再除以各地区人口,得到各地区接受某项转移支付后的人均财力,计算接受某项转移支付后各地区人均财力的变异系数,与各地区人均财政收入的变异系数相比较,得到某项转移支付对平衡地区间财力差异的绩效,然后再除以各项转移支付的资金比重,便计算出了各项转移支付形式的效率(见表3)。

?

2005年两税返还占整个转移支付的比重高达25.71%,却仅使变异系数下降了4.1%,其效率仅比所得税返还的效率高。这两种转移支付形式均衡地区财力差异的能力最差。财力性转移支付包括体制补助、一般性转移支付、民族地区转移支付、调资转移支付、农村税费改革转移支付、取消农业税转移支付、县乡机构改革转移支付、结算补助和其他补助,2005年其转移支付的效果为27.5%,表明其调节地区财力差距的效果比较理想,特别是一般性转移支付的效率最为显著。专项转移支付是指在中央和地方预算中,不包含在地方财政体制规定的正常支出范围内,由中央财政根据特定用途,增拨给地方财政部门的专项预算资金。2005年,专项转移支付的效率是最高的。

(二)中央转移支付的财力结构

在中央对地方转移支付的效率既定的情况下,中央补助资金在各项转移支付和税收返还之间的配置结构直接关系着中央补助资金的地区均等化效果。若效率比较高的补助形式占有的资金比重大,中央补助平衡地区财力和公共服务的效果就比较显著,反之就比较差。现将2002年-2009年中央补助地方资金的结构列表,以便分析中央补助资金的地区均等化效果。

1.税收返还规模虽下降,但仍偏大。2009年“两税”返还、所得税返还两者之和为4942.27亿元,占中央补助地方资金总额的比重仍高达17.27%。8年间两税返还和所得税返还占中央补助地方财力的比重平均仍高达30.03%。由于税收返还以维持地方既得利益的基数法进行分配,体现了对收入能力强的地区的倾斜原则,这使得转移支付不仅没有实现地区收入均等化的目标,反而加大了地区间的收入差距。

2.专项转移支付规模居高不下。2008年,中央财政安排专项转移支付9966.93亿元,占中央补助地方资金的41.1%。2009年中央预算安排专项转移支付金额为12359.14亿元,占中央补助地方资金的43.18%。虽然专项转移支付的均等化效果比较好,但主要是非配套转移支付起的作用。而配套转移支付需要地方有相应配套资金,获得拨款的大多为发达地区,因而配套转移支付的均等化效果并不好。

3.一般性转移支付规模较小。虽然近些年来我国中央转移支付的结构有所优化,但均等化效应最好的一般性转移支付所占比重仍然较低。2009年中央财力性转移支付完成11319.89亿元,但其中一般性转移支付仅391亿元,占转移支付总额的16.55%。2002年-2009年一般性转移支付占中央补助地方资金的比重平均只有10.62%,影响了一般性转移支付均等化作用的发挥。

?

五、完善增强地区公共服务均等化的转移支付制度

由上述分析可知,我国中央对地方的转移支付规模并不算小,转移支付的结构却不合理,转移支付更多地维护了地方既得利益,致使其缩小地区公共服务差距的作用微弱。因而,为了实现地区之间公共服务的均等化,必须调整我国中央对地方的转移支付结构,减少维护既得利益的转移支付规模,增加均等化效果比较好的转移支付规模,最终建立以一般性转移支付为主、专项转移支付为辅的转移支付体系。

(一)规范转移支付形式

根据国际通行做法,转移支付可分为两类,一类是不指定用途的转移支付,相当于我国的财力性转移支付,另一类是指定用途的转移支付,基本相当于我国的专项转移支付,而我国的民族地区转移支付、农村税费改革转移支付等是介于财力性转移支付和专项转移支付之间的转移支付形式。尽管世界上有的国家以专项转移支付为主,如美国;有的以一般性转移支付为主,如澳大利亚,但多数是以一般性转移支付为主、专项转移支付为辅的模式。我国的财力性转移支付确实具有中国特色,却容易混淆财政资金的支配权,因而有必要对现行的转移支付重新分类,归并为一般性转移支付和专项转移支付。

(二)扩大一般性转移支付的规模

税收返还属于维护地方既得利益的转移支付形式,是中央为了分税制改革顺利实施而进行的策略性制度安排,目的是通过税收增量中央分成比例的逐步提高增加中央的可支配财力,消除旧体制的痕迹。从2002年-2009年情况来看,两税返还和所得税返还占中央转移支付的比重虽由40.89%下降到17.27%,但绝对规模还比较大。因此,稳妥的办法是逐步降低税收返还地方的分成比例,缩小税收返还的规模,把腾出的资金用于一般性转移支付。①2009年我国将原财力性转移支付改为一般性转移支付,原一般性转移支付改为均衡性转移支付。现一般性转移支付有别于严格意义上的一般性转移支付,因为其包括的工资调整转移支付等具有专门的用途。体制补助是原财政包干制遗留下来的补助形式,包括定额上解、定额补助和总额分成(1995年取消)。它的设置是为了让富裕地区上解,对贫困地区补助。从实际执行看,其地区财政能力均等化的效果明显。如2005年体制上解规模最大的上海市为120亿元,其次江苏省是80.72亿元;体制补助规模最大的西藏自治区为38.8亿元,其次新疆维吾尔自治区是19.4亿元。虽然体制补助地区均等化的效果比较好,但其计算没有采用标准化方法,体制补助与上解地区多年基本没有变化,维护了既得利益,有必要将其并入一般性转移支付。

民族地区转移支付、农村税费改革转移支付等转移支付都是因为中央出台某项政策导致地方财力不足引起的,地方可以按照规定使用资金。因此,具有专项转移支付的特征。但是,这些资金在使用上主要向中西部地区倾斜,使用用途没有具体严格的规定,其计算也采用标准化的方法,又具有一般性转移支付的性质。从2005年的执行结果看,其转移支付的均等化效果仅次于专项转移支付,因而将其整合为一般性转移支付是适宜的。

结算补助是中央财政在财政年度结束后与地方财政发生结算关系的体制外补助。一是财产所有权在中央和地方之间发生了变化进行的结算,二是中央的政策影响地方税收分享基数进而减少其财政能力而进行的补助。今后分税制主要目的是调整地区利益格局,增强落后地区的财政能力。然而,结算补助必将抵消为追求地区财政能力均等而进行的分税制改革的效果。因而取消结算补助,将其资金纳入一般性转移支付是合适的。

(三)改革专项转移支付

专项转移支付是按照政府间支出责任的划分,由上级政府对委托事项、共同事务以及符合上级政府政策导向的地方政府给予的补助,具有外溢性、突发性、特殊性等特征。社会保障支出、科技支出、教育支出、医疗卫生支出、一般性扶贫支出等不具有专项转移支付的特征,应将其并入一般性转移支付,缩小专项转移支付的规模。基于财政均等化和公平的考虑,专项转移支付项目的确定有必要根据实际情况,适当削减专项转移支付的配套要求,对于贫困地区的资金配套率应低于其他地区,以增强专项转移支付的均等化效应。逐步引入因素法核定大部分专项拨款额。通过规范的程序和公式化计算方法求得对各地的补助额,如对教育、医疗卫生、经济不发达地区的专项拨款等。规范专项拨款分配制度。通过建立严格的专项拨款项目准入机制,减少专项拨款项目设立的随意性和盲目性。

(四)建立一般性转移支付资金稳定增长的机制

一般性转移支付是均等化效果最好的转移支付,但由于2002年-2009年其资金只占全部转移支付的10.62%,限制了其调节地区财力差异的功能。因而,为了提高其地区均等化能力,有必要建立一般性转移支付资金稳定增长的机制。1994年以来,我国财政超预算收入大幅度增加,由1994年的458.15亿元迅速上升到2009年的2246.88亿元。但是,庞大的预算超收大部分用于弥补财政赤字和安排其他支出项目,用于转移支付的很少。如2004年,中央只将预算超收的12.6%,大约32.1亿元用于对地方的转移支付。建议确定预算超收的一定比例用于一般性转移支付,扩大一般性转移支付资金来源。

〔1〕教育部财务司等.2009年中国教育经费统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2009.

〔2〕苏明.财政现实问题研究[M].北京:经济科学出版社,2008.

〔3〕倪红日.对中国政府间财政关系现状的基本判断和发展趋势分析[J].经济体制社会比较,2007(1).

〔4〕陶勇.政府间财力分配与中国地方财政能力的差异[J].税务研究,2010(6).