民族地区财政体制改革走向的现实分析——兼议民族自治与省直管县的相容性*

2011-06-26伍文中

伍文中

(河北金融学院,保定 071051)

2009年7月,财政部宣布将在2012年底前在除少数民族地区外的所有地区推行“省直管县”财政体制改革。可以说,“省直管县”财政管理体制改革是突破现行财政体制弊端的重大实践;是党中央推进行政体制改革的有机组成部分。业已进行的实践也证明,减少财政层级,实行“省直管县”财政体制将是完善分税制改革、提高财政运行绩效的必然选择。在全国已有24个省市推行“省直管县”财政体制的大背景下,民族省份迟迟未动。即便是那些已经试点的省份,仍将其辖区内的民族地州暂时排除在“省直管县”财政体制之外。究其原因,主要存在“民族区域自治与省直管县财政体制不相容”的认识障碍。本文认为,民族自治地区应该在区域自治的框架内,借鉴其他地区“省直管县”财政体制改革的成功实践,积极探索适合民族地区的财政运行模式,最终促进民族繁荣和民族发展。

一、研究现状及问题的提出

具体关于民族地区实行“省直管县”财政体制改革的理论文献暂不多见,目前形成了三种认识:一是不宜推行,但可采取变通措施。张占斌(2006)认为青海、新疆、西藏、内蒙等地区,在区划没有调整的情况下,仍维持目前的格局,但可向县级下放权力。二是民族自治与“省直管县”财政体制相冲。蔡强(2007)认为民族自治地区不适合实行“省管县”财政体制,如实行就和《民族区域自治法》相冲突。三是民族地区可以实行“省直管县”体制。楚国良(2009)认为民族地区不能因为有困难而无动于衷,可根据情况选择少部分县实现“省直管”。陈达云等(2007)认为民族区域自治地区同样可以施行“省管县”,应该积极探索自治州和自治县在省管县体制下的特殊性。

笔者认为,全国推行“省直管县”财政体制改革背景下民族地区将向何处去这个问题虽然敏感,但作为整体性的改革,这是绕不过去的坎,必须纳入改革的框架之中。特别是,如下几个方面的问题必须深入研究:第一,民族自治省份是否存在推行“省直管县”财政体制的紧迫性?第二,推行“省直管县”财政体制与保护民族自治权是否相悖?第三,除“省直管县”财政管理体制外,是否存在适应民族地区的其他财政体制?如果存在,将如何推进?这些将是本文的研究任务。

二、民族地区财政现状呼唤新的财政改革

我国是一个多民族国家,民族问题历来是党和政府高度关注的重大问题,60多年来,中央政府对民族地区经济社会发展十分重视。中央财政从2000年起实行民族地区转移支付,考虑到民族地区的特殊支出因素,中央财政还对民族地区实行提高对民族地区转移支付系数,增加一般性转移支付额等措施。近几年,又先后出台了促进西藏、新疆、宁夏、广西、青海以及云南等边境省、自治区经济社会发展的特殊政策。统计显示,1994年中央财政对民族地区财政转移支付为167亿元,2000年增至638亿元,2008年已达4253亿元,有效缓解了制约民族地区发展的资金短缺问题。但是,我们也必须正视民族地区目前面临着相当程度的财政困境,这将影响民族地区经济社会的可持续发展。

1.财力不足。近年来,国家和上级财政逐步加大了对民族自治地区的转移支付力度,但财力不足、财政困难问题仍十分突出(见表1)。

?

从表1可以看出,在现行财政体制和制度的支配下,财政贫困是民族地区财政问题的基本特点和现状,影响了民族地区经济社会发展甚至影响了民族团结。

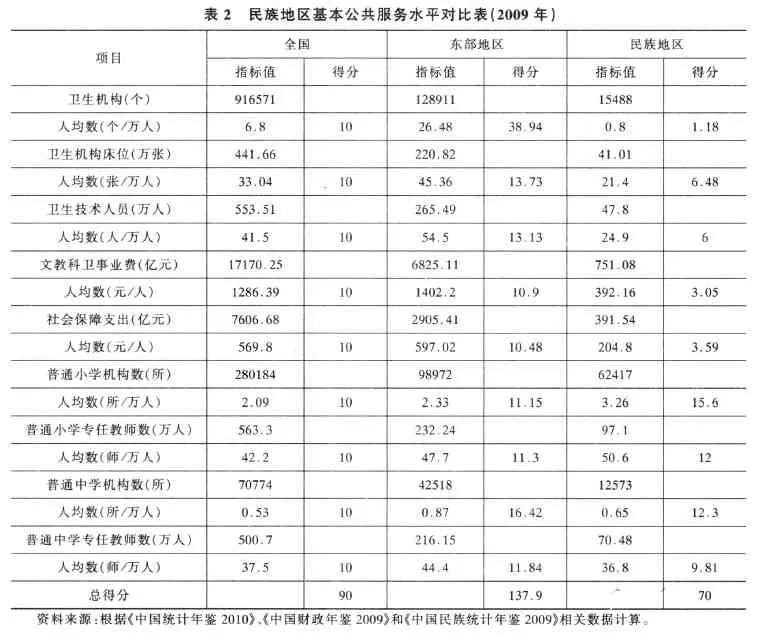

2.保障无力。从基本公共服务均等化水平衡量结果来看,民族地区的总均等化水平要低于全国平均水平,更低于东部地区。不仅总量上存在差距,在基本公共服务的构成中也存在差距,尤其基本医疗和基础教育两大民生领域存在严重“不均等化”现象(见表2)。

3.制度不顺。主要体现为财权和事权的错位。民族自治地方承担的事权主要分为三类:第一类是“内部事权”。第二类是“外溢性事权”,如基础教育、扶贫等。这类事权的外溢性比较强,需要中央政府按照外溢性程度承担相应份额的支出责任。第三类是“代理性事权”,如边境安全、生态保护等。这类事权关系国家整体利益,需要中央承担职责。在国家多年的财政实践中,很多外溢性事权和代理性事权没有在转移支付中得到完全体现。比如,资源开发与环境保护的成本与收益分摊制度扭曲,基于资源开发与环境保护的利益补偿机制严重缺失。

4.差距拉大。改革开发30多年、西部大开发10年,民族地区与东部地区的差距不是在缩小而是在扩大,民族地区仍然是我国经济最落后的地区。数据显示,民族自治地方社会发展水平在全国排名:西藏31、宁夏24、广西21、内蒙古10;区域教育能力排名:西藏31、广西 24、宁夏 20、内蒙古 14、新疆 8;区域科技能力排名:西藏31、内蒙古27、新疆26、广西24。

?

三、民族区域自治权和“省直管县”财政体制的相容性分析

民族地区财政能力低下,为民族地区经济社会的可持续发展埋下了风险隐患。从近些年民族地区财政运行实际来看,不难发现一种高效且公平的民族财政运行机制尚未建立。目前,横亘在民族自治地区财政体制改革途中最大的障碍就是“民族区域自治与省直管县财政体制是否相容”这一难题,担心一旦实行“省直管县”,财政自治权就被虚置化。本文认为,民族区域自治与“省直管县”财政体制是不同层面的问题,两者并行不悖。

1.民族自治权的有限性。纵观中外,民族自治主体获取自治权利的方式无外乎被动的接受和主动的争取。我国的民族区域自治权在很大程度上来自于上级政府的立法授予,尚没有实现完全意义上的主动争取。从政治体制的角度看,自治权的行使必须服务于国家的统一;从具体的自治制度设计来看,民族自治的自治性在很大程度上依赖于行政性。民族自治权的这些特性使得其很难成为一种超越一切的绝对优先保障权利①魏红英:“对当代中国地方自治制度若干特征的认识”,《江汉论坛》,2002.12。。

2.财政自治权利的附属性。自治权是民族区域自治的核心与实质,其中,财政自治权是其重要组成部分。而财政自治则是在一国宪法和财政法规所确定的框架内,地方政府依法管理本地区的财政事务。可见,财政自治权限的内在规定性和自治程度受制于该国宪法和财政法规的内在规定,并且与该国经济资源配置方式、民主政体和其他非经济因素密切相关。从这个角度说,财政自治权由民族自治权衍生,为维护民族自治权服务,但其变迁方式及变迁进程由宪法及财政法规所决定①戴小明:“财政自治及其在中国的实践”,《民族研究》,2001.5。。

3.财政自治权构成要素的客观性。民族财政自治权有三个构成要素:行使财政自治权的主体、法定的财政自治内容和实施财政自治权的客体②宋才发:“民族自治地方财政管理自治权再探讨”,《学术论坛》,2005.1。。如果这三者未发生变异,就不存在法理上的财政自治权虚置问题。也就是说,只要是民族自治机关存在、只要是民族财政管理的受惠对象不变、只要是民族地区财政调节客体(如位于民族自治区域内的各种经济资源)未发生变化,就不存在财政自治权虚置现象。进一步说,只要财政自治权的构成要素未发生变异,财政管理形式和管理体制是可以变革的,以所谓的财政自治权虚置而拒绝财政管理体制改革是保守和狭隘的。从“省直管县”财政管理体制的一般做法来看,既没有撤销民族自治机关,也没有改变少数民族群众作为民族财政受惠对象这一事实,更不可能对民族财政调节客体进行空间大挪移。因此,“省直管县”财政管理体制无关民族财政自治权虚置问题。

4.民族区域自治权与“省直管县”财政体制是“道”与“器”的辩证关系。民族区域自治与“省直管县”财政体制是两个不同层面的问题。民族区域自治是国家层面的治理政策,是一项根本的政治制度。而“省直管县”财政体制只是地方财政运行模式,用以提高政府间财政运行效率,与根本性的政治制度无关。相当于国有资产的全民所有制性质可以有多种实现形式一样,民族自治有多种实现形式。倘若“省直管县”财政体制的推行更能高效地处理民族地区政府间财政事务,为什么要拒绝呢?

综上分析,民族区域自治与“省直管县”财政体制存在理论上和法理上的相容性。

四、“省直管县”财政体制背景下民族地区财政改革的同向性与差异性

既然民族区域自治与“省直管县”财政体制存在相容性,值此全国范围推行“省直管县”财政体制改革之际,民族地区应该适时进行同向性改革。否则,将被边缘化或者失去一次发展机遇。该“同向性”主要包括改革方向的一致性、改革进程的协调性、改革内容的可比性。

我国财政体制的历史实践表明,为保证财政统一的原则要求,国家针对民族地区的财政管理体制,在基本面和各时期财政体制类型是契合一致的。在统一的财政体制框架内,保持财政体制基本统一的同时,充分实践与民族地区政治、经济、文化等内生特征相吻合的财政体制与机制,对于推动财政体制在民族地区成功实践、实现中央政府各项政策目标,起到了至关重要的作用。对于民族地区而言,当务之急不是纠缠于该不该改革的问题,而是如何在改革中体现民族特色与区位特征的问题。因此,民族地区要在与全国的财政体制改革保持同向性的情况上,突出体现差异性。

1.最终目标的差异性。非民族地区的“省直管县”财政体制改革除了解决政府间财力与事权非对称性问题之外,最终还必须为“省直管县”行政体制改革做铺垫和探索。而民族地区推行同向性的“省直管县”财政体制改革其根本目的是厘清各级政府间财政责任和权力的配比问题。其中,最为迫切的目标任务是通过建立一种改革的“可比机制”,解决中央与民族地区间的财政关系。通过改革使许多问题显性化,找到与中央政府多年来在“特殊在哪里”这一“剪不断、理还乱”博弈困境的现实解。即便是不能藉此“毕其功于一役”,起码能形成一种合法的“倒逼机制”。

2.切入点的差异性。非民族地区“省直管县”财政体制改革的切入点是“强县扩权”,其根本目的是壮大县域经济。民族自治地区应以公共服务均等化作为其推进“省直管县”财政体制改革的切入点。这样做主要是基于如下考量:一是基本公共服务均等化是民族地区最弱的一块“短板”,为稳定计、为发展计,必须借改革予以强化;二是在和谐发展、民生为本的治国理念下,基本公共服务均等化比较为中央政府认可和支持;三是能得到民族地区群众的拥护和欢迎,减少抵触情绪和摩擦成本。

3.推进途径的差异性。非民族地区“省直管县”财政体制改革一般是“先期将粮食、油料、棉花、生猪生产大县纳入改革范围”。基于公平和效率的双重考量,民族自治地区推行“省直管县”财政体制突破口应该是先行一步把贫困县、资源开发区及主体功能区所在县、人口较少少数民族所在县等纳入财政“省直管”范围。关于这点,可借鉴山西省先行将35个国家级贫困县纳入“省直管”范围的做法,通过这种短期“权宜性目标”与长期“均等化目标”相结合,实现基本财政能力均等化。

4.中央政府支持力度的差异性。非民族地区的“省直管县”财政体制改革是对省以下地方财政利益的内部调整,其利益与成本的内在化程度较高。但民族地区由于其民族性和区域性的差异,使得其财政体制改革的收益呈强外溢性特点。这就要求在中央政府与民族地方政府间建立科学的利益分享和成本分担机制。这也是民族地区政府参与“省直管县”财政体制改革成功与否的必要保障。

通过上述分析可以得出如下结论:一是民族自治不是既得利益的固化,而是在民族平等的基础上,通过制度创新来推动各民族共同发展。二是保护民族财政自治权和推行“省直管县”财政体制在本质上是相容的,“省直管县”财政体制可以更好的实现民族区域自治权。三是基于公平和效率的双重考量,民族地区推行“省直管县”财政体制的突破口应该是先行一步把贫困县、资源开发区及主体功能区所在县、人口较少的少数民族所在县纳入财政“省直管”范围,以基本公共服务均等化为改革的切入点。四是中央政府必须藉此与民族自治地区政府建立一个新的利益分享和成本分担机制,才能保障改革的顺利推进。

〔1〕朱柏铭.关于省直管县财政体制的思考[J].中国财政,2006.6.

〔2〕贾康等.地方财政问题研究[M].经济科学出版社,2004年.

〔3〕傅光明.论省直管县财政体制[J].经济研究参考,2006.33.

〔4〕张占斌.省直管县的新走向[J].决策,2006.1.

〔5〕戴小明.中央与地方关系:民族自治地方财政自治研究[M].中国民主法制出版社,1999年.

〔6〕岳德军.实施省管县财政体制的政策建议[J].财政研究,2006.9.

〔7〕侯远高.西部开发与少数民族权益保护[M].中央民族大学出版社,2006.

〔8〕段晓红.从民族财政体制的演变论财政自治权的法律保护[J].中南民族大学学报,2007.3.