沥青路面微表处路用性能研究与应用效果评价

2011-03-15鲁圣弟扈惠敏王昌引

鲁圣弟, 扈惠敏, 王昌引

(1.安徽省高速公路控股集团有限公司,安徽合肥 230011;2.合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥 230009)

0 引 言

微表处技术起源于普通稀浆封层,稀浆封层是以乳化沥青为黏结料的密级配快凝型冷拌沥青罩面技术[1],该技术的使用始于20世纪40年代,目前己被世界各国广泛采用,它不仅能延长道路寿命,同时也非常经济有效。微表处是采用专用机械设备,由聚合物改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照合理的配合比拌和成稀浆混合料,并均匀摊铺到已适当处理过的路面上的具有高抗滑性和耐久性的薄层。

我国从1998年开始进入高速公路的快速发展阶段,至 2008年高速公路通车总里程已达6.03×104km。在高速公路建设取得飞速发展的同时,高速公路养护技术与管理问题则日益突出。很多高速公路面临着交通量增长快、超载车辆多的压力,路面遭到了不同程度的损坏,道路的养护成了保证道路正常使用的关键。微表处养护技术以其养生和交通固化期较短、可填补修复车辙及抗滑性能好等优点,成为预防性养护的有效手段之一。随着改性乳化沥青的生产工艺和微表处施工技术及施工设备的发展,微表处养护技术在很多高速公路得到了推广和应用[2,3],安徽省从2004年开始应用微表处技术修复车辙。国内研究者对微表处的配合比设计方法、稀浆混合料性能等开展了较为系统的研究,为微表处的成功应用奠定了良好的基础。但对于微表处的长期路用性能的研究较少。本文对应用3~4 a后的微表处路段性能进行检测、分析,评价微表处养护措施的应用效果,提出微表处的适用条件,为沥青路面预防性养护技术的选择与实施提供技术依据。

1 微表处路用性能

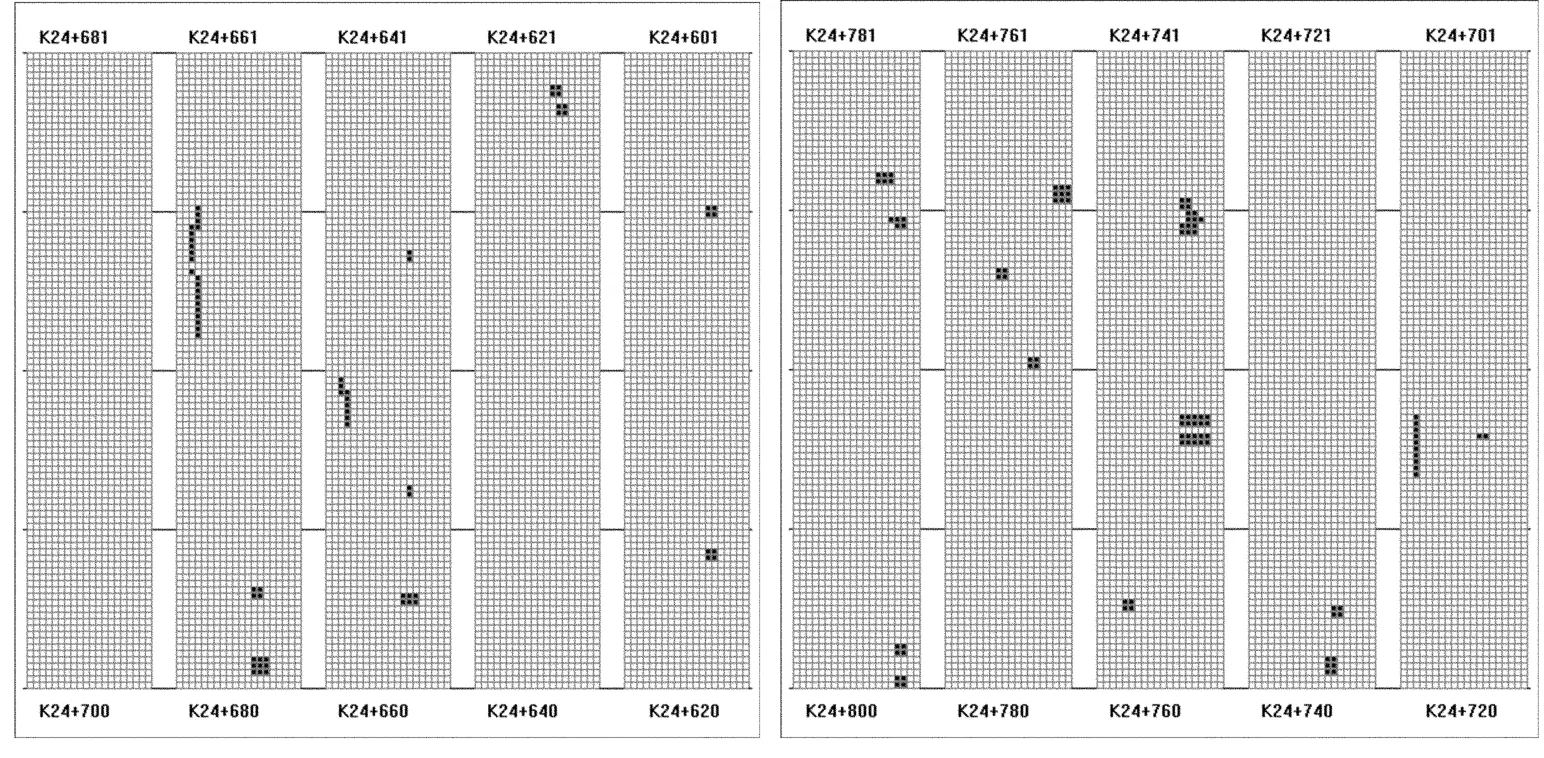

通过对微表处试验段检测的分析,探讨其路用性能。在安徽省合巢芜高速公路K 24+000~K 25+000下行行车道施工微表处。该路段裂缝较少,纵缝短,主要病害为车辙及小块的坑槽修补,路面外观如图1所示。

图1 合巢芜K 24+600~K 24+800段情况

经检测,车辙深度平均值为19mm,最大值为22 mm。车辙深度大于15 mm,采用双层微表处处理。

检测合巢芜试验路段微表处稀浆混合料矿料级配、湿轮磨耗、可拌合时间、负荷轮附砂量等指标[4,5]。对于微表处混合料矿料级配,2.36、 4.75 mm筛孔通过率是关键筛孔,试验路段检测2.36 mm筛孔通过率为 45.9%~49.2%, 4.75 mm筛孔通过率为72.2%~74.9%。

浸水1 h湿轮磨耗测值为196~202.4 g/m2,稀浆混合料30m in黏聚力为1.37 N◦m,60 min黏聚力为2.34 N◦m,大于2.0 N◦m,微表处稀浆混合料在初凝时及开放交通时黏聚力良好。

在微表处施工前后,分别对路面摩擦系数、构造深度、渗水系数进行检测[6,7],检测结果见表1所列。

表1 路面微表处各参数的检测结果

由表1可看出,采用微表处施工后路面摩擦系数有所提高,施工微表处后路面构造深度明显增大,微表处可以封闭路面孔隙与细微裂缝,检测微表处路段的渗水系数为1.4 m L/min,原路面为7.4m L/min,说明路面基本不渗水。

2 长期路用效果调查与评价

2.1 路段与检测方案

为了全面、客观地评价微表处路面的使用性能,在选择调查路段时遵循以下原则:选择不同使用年限的微表处路面,评价微表处各种性能随时间的变化规律,分别选取2005—2008年施工路段;选择不同施工单位施工的微表处路面;选择重交通路段的微表处路面;考虑微表处技术的2种使用形式——微表处罩面与微表处填充。调查与检测内容包括路段信息调查、微表处路段外观、抗滑性能、渗水系数、车辙深度和平整度。

2.2 微表处外观

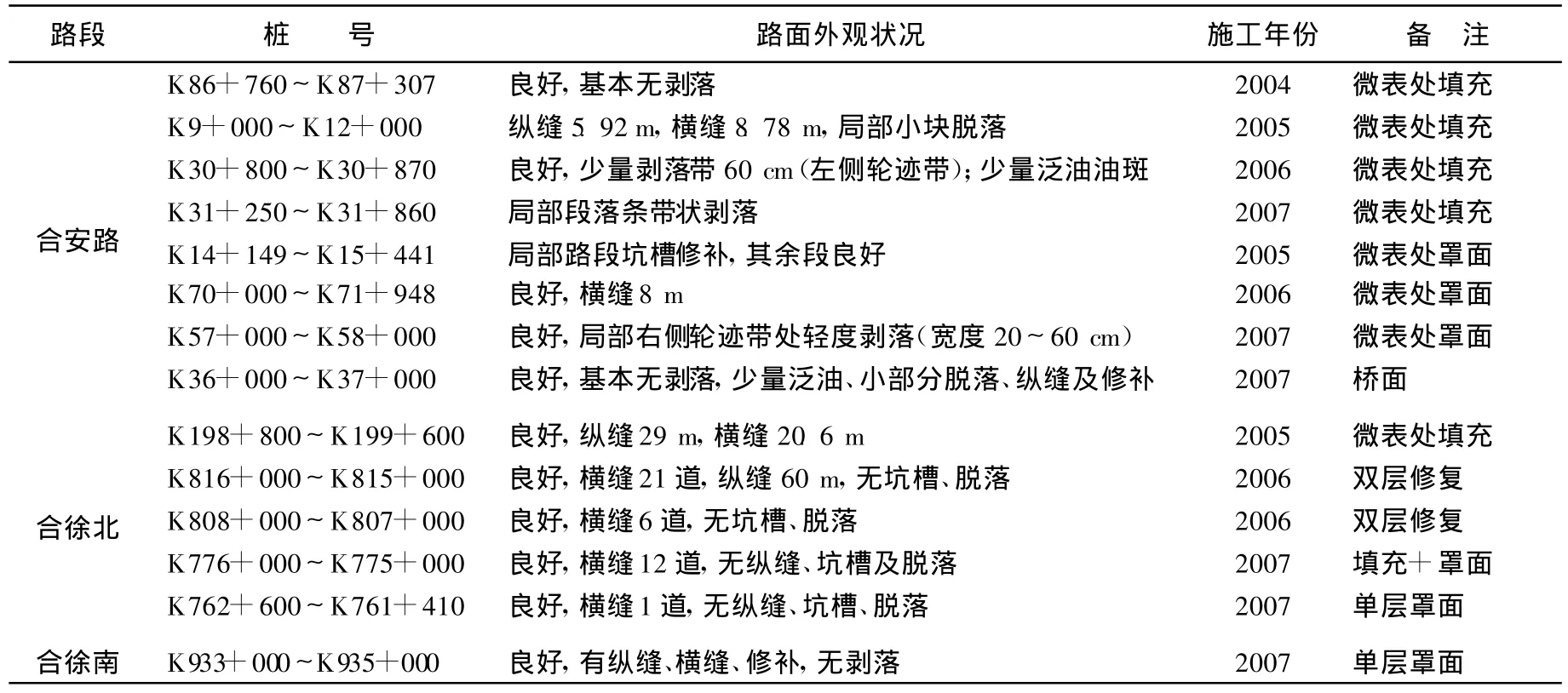

测试与调查结果显示,微表处路段外观差别较大,有些路段路况良好,有些路段病害严重,路面病害主要表现为纵缝和横缝,同微表处自身质量相关的病害较少。微表处路段外观状况见表2所列。

表2 微表处路段外观状况

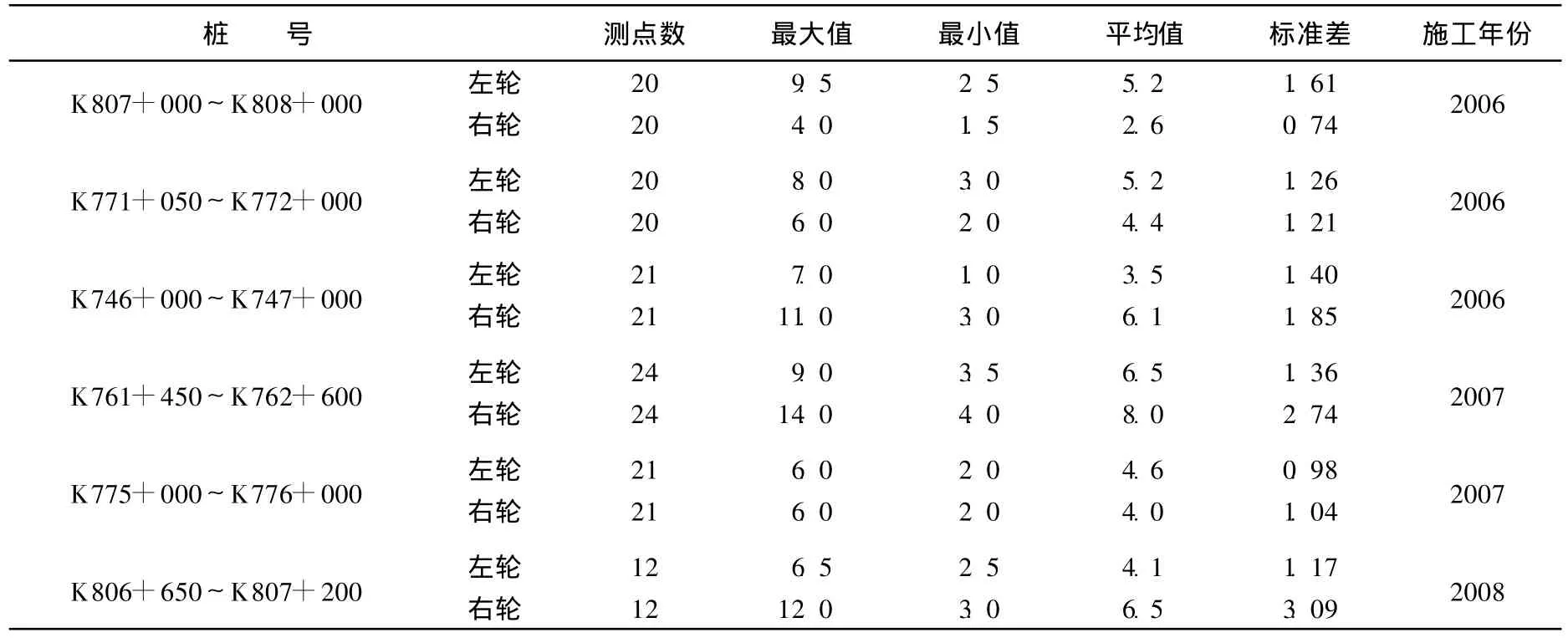

2.3 车辙

车辙是由沥青路面的再压实和高温时沥青混凝土的侧向流动变形形成的。微表处突出的优点在于能够填补车辙,若1~2 a后微表处路面又出现比较严重的车辙,说明微表处没有起到作用。合徐北K 169+000~K 170+500段(上行行车道)微表处施工前车辙深度平均值为8.97mm,最大值18.0 mm。施工完成经通车2 a后,检测车辙深度平均值为6.36 mm,最大值9.98 mm,该路段车辙修复效果良好。2009年12月底,在合徐北高速公路选择2006—2008年施工的微表处路段,检测其车辙深度见表3所列。

表3 合徐北施工路段车辙深度检测值 mm

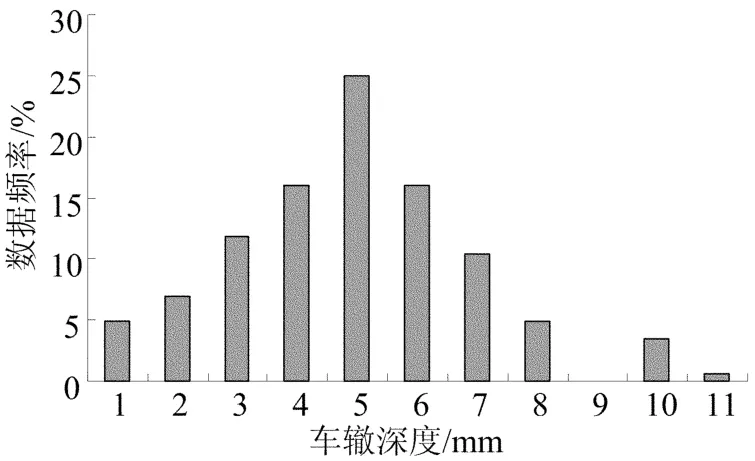

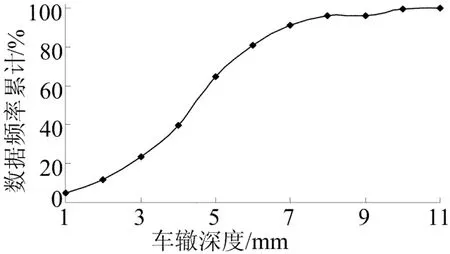

对车辙深度检测数据进行统计分析(2006年施工路段),得到车辙深度数据频率分布及频率累计分布如图2、图3所示,合徐北2006年微表处施工路段车辙深度数据主要分布在3~6mm之间,从图3可以看出,80%的车辙深度小于6 mm,90%的车辙深度小于7mm,超过10mm的数据仅有0.6%。

图2 车辙深度数据频率分布

图3 车辙深度数据频率累计分布图

在2007年、2008年施工的路段中,车辙深度均值为4~7 mm,车辙深度大于10mm检测值有10%,最大值为14mm,局部断面存在微表处修复后车辙深度偏大的情况。

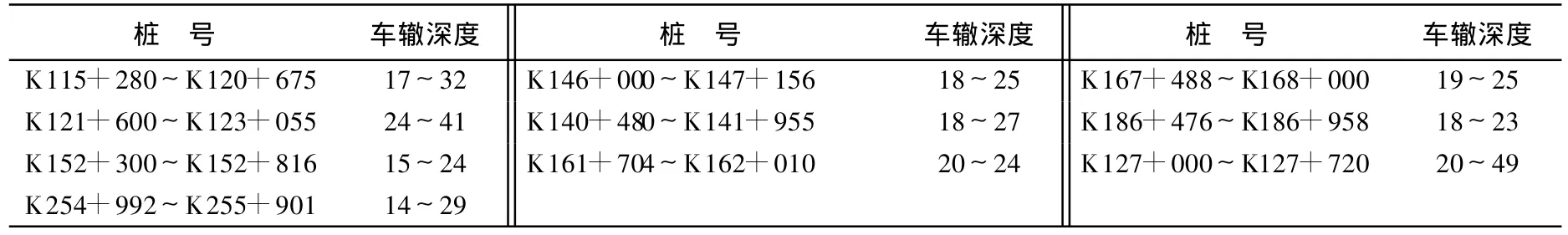

在以往的路面养护过程中,也发现了修复后车辙仍旧较大的路段,如合徐北 2004年进行微表处车辙处理部分路段,在2006年8月检测时,共有10路段车辙深度较大,见表4所列。车辙深度较大处多伴随明显的推移现象。

调查结果显示,对于大部分路段,微表处修复车辙具有很好的效果,经3 a行车后,车辙深度均小于10mm。

但不同高速公路修复效果的差异及部分路段修复后车辙深度的快速发展,说明微表处车辙修复的效果还取决于路面本身沥青混合料的高温稳定性。

表4 微表处修复后车辙深度mm

沥青路面的车辙形成一般分为压密、稳定和剪切流动3个阶段。第1阶段主要是由于施工压实时,存在剩余孔隙,高温时在车辆的碾压作用下形成再压实;第2阶段过程相对较长,主要是高温时车辆碾压形成再压密;第3阶段是由于高温时荷载形成的剪切应力超过材料的剪切强度而形成的剪切流动。微表处的修复效果取决于原路面沥青混合料的抗车辙性能,原路面处于第1、第2阶段时,车辙变形发展速度慢,并能趋于稳定,处于第3阶段,车辙深度会快速发展,微表处修复后1~2 a内仍会出现较大的车辙变形。

路况调查结果表明,必须根据车辙的深度及车辙发展的阶段确定处理方式。对于没有明显隆起的比较浅的车辙(<2.5 cm),可以采用微表处或薄层罩面的处理方法。对于车辙深度大的路面,两侧隆起已进入剪切流变阶段的车辙,采用微表处填充或微表处罩面不能达到良好的效果,车辙仍会继续发展。对于桥面沥青面层出现车辙,伴随推移、拥包病害时,不宜采用微表处措施。

2.4 摩擦系数

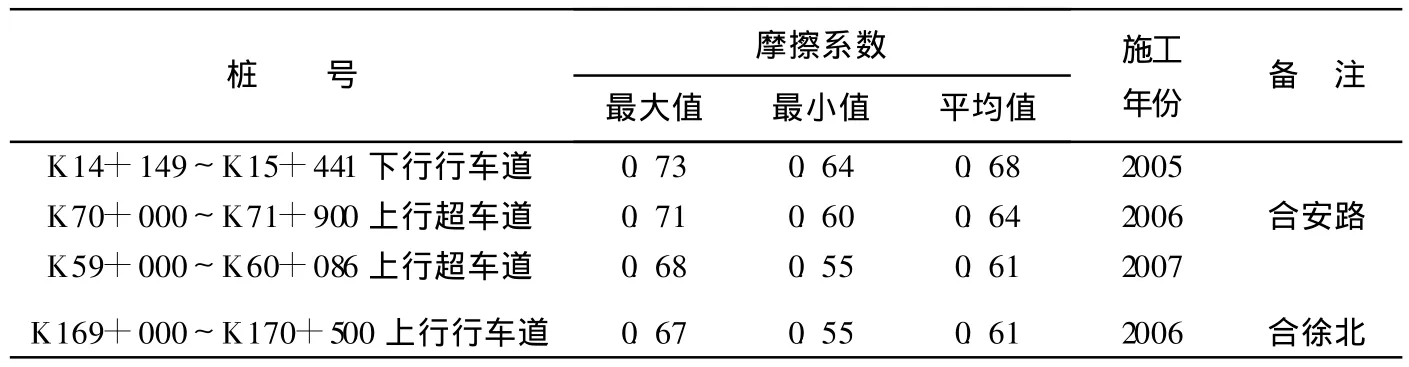

采用摩擦系数测定车检测路面摩擦系数,微表处路段的摩擦系数(纵向)见表5所列,由表5可看出,所有微表处路段的摩擦系数都大于0.60,说明其抗滑性良好。微表处处理路段摩擦系数高于未经处理的路面,即使经过4 a行车后,摩擦系数仍比较高。随着时间的延长,微表处的摩擦系数检测值有增大的趋势,这是由于细集料在行车过程中有散失或局部的剥落而导致的。

表5 微表处罩面处理路段摩擦系数

2.5 平整度

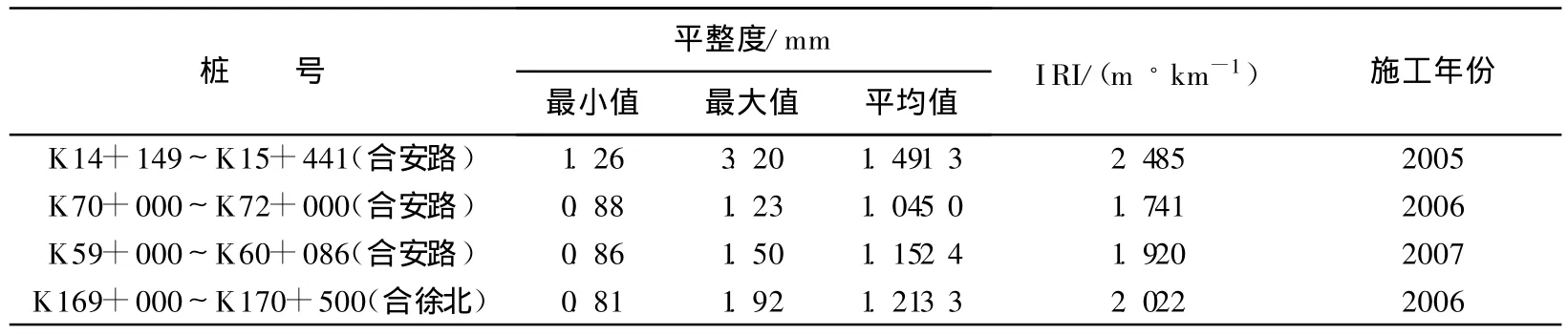

对做过微表处罩面处理的路段平整度指标进行检测。合安路K86+760~K 87+307上行行车道平整度平均值为1.465 mm,其两端路段未做微表处填充处理的平整度为1.897。微表处路段与临近未做微表处路段平整度如图4所示,其中,路段1~12对应桩号如下,K86+500、600、700、800、900,K 87+000、100、200、300、400、500、600。从图4可以看出,微表处填充处理路段,经过5 a行车后,其平整度仍然好于临近未做微表处路段。对其它微表处路段平整度进行检测,通车2 a后路面的平整度指标,见表6所列。由表6可看出,通车2 a后路面平整度仍可以达到新建高速公路的竣工验收标准[8]。

做过微表处路段的平整度会随着使用年限的增加逐渐降低。

微表处维修过的路面噪音较大,但随着年限的增加,噪音会减小。

图4 微表处路段与临近未做微表处路段平整度对比

表6 微表处罩面平整度检测数据

3 结束语

采用微表处施工后路面摩擦系数有所提高,摩擦系数测值及构造深度增大,微表处可以封闭路面孔隙与细微裂缝,检测微表处路段的渗水系数可知路面基本不渗水。经过3~4 a行车后,微表处路段摩擦系数仍明显高于未经处理的路面。安徽省最早施工的合安路K 86+760~K87+307上行行车道微表处路段,经过5 a行车后,其平整度仍然好于临近未做微表处路段。

微表处处理不能解决裂缝问题,一般在微表处完成后1~2 a裂缝会重新出现,但微表处可以缓解水分下渗。微表处修复车辙具有很好的效果,3 a行车后,大部分路段车辙深度均小于10 mm。但不同高速公路修复效果的差异及部分路段修复后车辙深度的快速发展,也说明微表处车辙修复的效果还取决于路面本身沥青混合料的高温稳定性。

应根据车辙的深度、车辙发展的阶段及趋势确定车辙病害的处理方式。对于没有明显隆起的比较浅的车辙(<2.5 cm),可以采用微表处的处理方法。当车辙深度较大,两侧明显隆起已进入剪切流变阶段,采用微表处不能达到良好的效果,车辙仍会继续发展。对于桥面沥青铺装层车辙,伴随推移、拥包病害时,不宜采用微表处措施。

微表处罩面的耐久性好于微表处车辙填充;微表处车辙填充在行车3~4 a后,局部出现条带状剥落。

[1] 黄颂昌,徐 剑,秦永春.微表处技术在我国的研究应用与发展前景[J].石油沥青,2004,(6):1-5.

[2] 陈春辉.沥青路面预防性养护技术的探讨[J].筑路机械与施工机械化,2007,24(6):32-33.

[3] 交通部公路科学研究院.微表处和稀浆封层技术指南[M].北京:人民交通出版社,2008:13-18.

[4] 徐剑秦,秦永春.微表处混合料可拌和时间的影响因素[J].公路交通科技,2002,19(1):4-7.

[5] 徐 剑,秦永春,黄颂昌.微表处混合料路用性能的研究[J].公路交通科技,2002,19(4):39-42.

[6] JTJ 059-95,公路路基路面现场测试规程[S].

[7] JTG F80/1-2004,公路工程质量检验评定标准[S].

[8] JTG H 20-2007,公路技术状况评定标准[S].