普通高校音乐学副修专业办学模式价值初探

2011-01-09孙靓

孙 靓

(浙江海洋学院体育与艺术教育部,浙江 舟山 316000)

20世纪以来,随着科技的迅猛发展,科学技术在不断精细分化的同时,更呈现出日益综合化的趋势,到了21世纪这种趋势更加明显,许多新兴的边缘学科和交叉学科随之兴起。自然科学领域不断向人文科学领域延伸,科学与艺术交叉、渗透的趋势越来越明显,很多现实问题需要两者联合共同解决。这就要求教育综合化不仅仅是开阔专业学习的领域,提供充实灵活的教育课程,而且还要促进文理交叉,打破传统学科的界限,引进大量的边缘学科。

普通高校音乐学副修专业是指普通高等学校非音乐专业的学生修满音乐学副修专科和本科的学分,可获得音乐学副修专科或本科学历。[1]我国普通高校音乐学副修专业教育形式早在1920年就被提及。最初只是一门或几门音乐课程的副修。1995年,首都师范大学音乐系在全国首创音乐学副修专科学历教育。2002年首都师范大学音乐学副修专业创立双学位教育。经过多年的实践证明,音乐学副修专业教育不仅能提高大学生的审美水平,更重要的是通过音乐副修课程的学习,在掌握音乐学习方法的同时能拓展音乐与其他学科的交叉研究,加强音乐与其他学科间的联系,提高大学生的思辨能力,培养跨学科、跨系统、跨专业的思维能力,培养艺术与科学相结合的高素质人才。普通高校音乐学副修专业适应现代社会对人才的需求,同时也是普通高校实施素质教育途径的一个新尝试。

一、价值一:培养大学生的创造性思维

所谓创造性思维是指某种创造性活动中所特有的思维过程,是逻辑思维、形象思维、灵感思维等多种思维方式和非智力因素的高度综合,是人类思维的高级形式。应具有以下特征:1.独创性或新颖性。创造性思维贵在创新,无论在思路的选择上还是在思考的发展上或在思维的结论上都有独到之处,具有一定程度上的首创性、开拓性。2.灵活变通性。创造性思维并无固有的思维定式和程序可循。所以它的产生、发展、变化一系列过程都没有固定的框架。3.艺术性和非拟性。创造性思维活动是一种开放的、灵活多变的思维活动。它的发生常伴随着“想象”、“联想”、“直觉”、“灵感”之类的非逻辑性思维,所以它的活动表现为多向搜索,进行大跨度的思考、远缘“杂交”,没有重复性。

在过去很长的时间里人们一直存在认识上的误区:认为只有逻辑思维才能产生创造性思维,认为只有逻辑思维才是科学认识的唯一途径;把科学认识和科学创新与包括音乐思维在内的形象思维完全孤立起来。这个观点是错误的、片面的。关于科学思维(逻辑思维)与艺术思维(形象思维)的关系,及其在科学与艺术创作过程中的作用,著名科学家钱学森先生在1995年11月5日给刘为民的信中有如下分析:“从思维科学角度看,科学工作总是从一个猜想开始的,然后才是科学论证;换言之,科学工作是源于形象思维,终于逻辑思维。形象思维是源于艺术,所以科学工作是先艺术,后才是科学。相反,艺术工作必须对事物有个科学的认识,然后才是艺术创作。在过去,人们总是只看到后一半,所以把科学和艺术分了家,而其实是分不了家的;科学需要艺术,艺术也需要科学。[2]科学与艺术之间形成不可分离的有机联系,二者极具互补性,并呈现出重新汇合之趋势。科学研究不能光靠推理,还要有直感,就是形象思维。这一点,爱因斯坦曾经说过:“如果没有我青少年时期的音乐教育,就不可能有我现在科学上的这些成就。”

普通高校音乐学副修专业通过各类独立设置的课程和形式多样的艺术实践来培养学生的创造性思维。音乐学副修专业课程分基础课程和拓展课程。在基础课程的学习中,大学生主要通过各种各样复杂的肢体活动和音乐心理需求使脑神经接受刺激,从而产生兴奋感,激活神经系统的传导功能,使大脑得到平衡发展。在中外名曲赏析、中西方音乐史、近现代音乐等课程的欣赏体验中,是通过听觉感受刺激情感,从而展开想像、联想的。音乐与其他艺术也有不同之处,它的形象是无语义性、模糊的,不清晰的,其实是无形的。音乐审美中的想像、联想不仅有再造想像因素,更具有创造想像的成分。在与音乐相关的拓展类课程中如音乐评论、音乐与多学科交叉研究、音乐与文化研究、音乐的构成(含和声、复调、曲式分析)等等的学习中,则需要左右脑的协同工作。像音乐评论,既要有对音乐的感性认识,发挥形象思维能力,也要有良好的抽象思维和逻辑推理能力,以及语言的准确表达。而在歌曲创作、多学科交叉研究等类型的课程中,除了用到上述两种思维,有时候更需要灵感思维的加入,也就是创造性思维独创性的集中体现。虽然灵感的思维方式看似偶然——“得来全不费功夫”,实际上也是以人头脑中原有积累的知识为基础的,反之,灵感思维也不会从天而降。

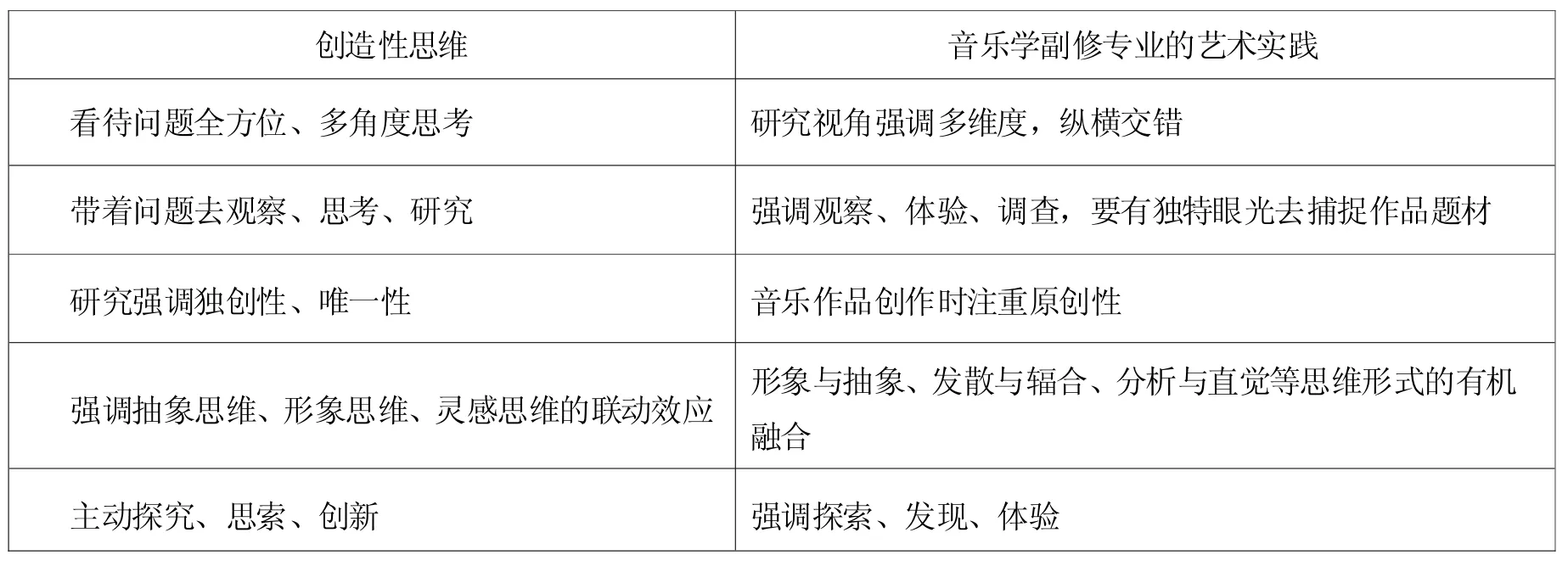

除此之外,艺术实践也是音乐学副修专业用来培养学生创造性思维的重要途径,也是音乐学副修专业办学模式中不可或缺的组成部分。艺术实践所要达成的目标之一是培养学生的创造性思维,提高学生发现和解决问题的能力,培养学生的科学态度和科学精神,使学生学会分享和合作,引导学生关注现实、关注社会。在艺术实践过程中创设一种类似科学研究的情境或途径,让学生在教师引导下,从音乐、文化、艺术、科学和社会生活中去选择和确定研究专题,用类似科学研究的方式,主动地去探索、发现和体验。同时,学生学会对原有知识信息进行收集、分析和判断,生成新知识、应用新知识,从而增强思考力和创造力。创造性思维的精神过程显示出的是“突破—创新—再突破—再创新”这样一种永恒不断的循环状态;其思维的心理过程也同样显示出“创造—实现—再创造—再实现”这样一种自我满足的循环体验。艺术实践中的思维方式和创作方法始终处于一种“发现—比较—重组,再发现—再比较—再重组”的循环之中。通过表1我们可清楚地看到创造性思维“发现、突破与重新建构”与音乐学副修专业艺术实践所强调的“感受、升华与重塑”在本质上有许多相似之处。

表1 创造性思维模式与音乐副修艺术实践思维模式的本质对比

音乐学副修专业的学生在艺术实践中始终处于主体地位,把艺术实践做为展示创造性思维研究成果的平台。不受技术束缚,敢想敢做,结合本身专业特色,创造出了许多优秀的作品,从每一次的音乐学副修专业举办教学成果音乐会就可以感受到他们从艺术实践的活动中既发展了逻辑思维能力,又锻炼了直觉思维能力和创造思维能力。如2006年6月13日,首都师范大学音乐学副修专业举办“研习、评价现代音乐作品”的音乐会。参加音乐会表演的音乐副修学生有来自物理、数学、政法、中文等专业。其中一个节目名叫《思辩现代音乐》,无论从内容还是形式上都让人耳目一新。作品从音乐学副修专业学生最关注的音乐形式与内容的问题入手,用独特视角思考与评价现代作品。以现代音乐作曲家约翰·凯奇的作品“4分33秒”为动机,进行节目编创。从构思到创作,再到最后的演出排练都体现出音乐学副修学生的原创性、独创性和创新性。音乐会结束后,北京大学严宝瑜教授给予音乐会很高的评价,他说:“音乐会非常有创造性,很多节目都是大学生自己创作的,令人佩服。事实证明首都师范大学音乐学院培养了真正有创造力的人才,我们不能忽视这些人才。首都师范大学带了个好头,他们的做法体现了素质教育的核心——创造性。”[3]

积极倡导学生发挥主观能动性,独立思考,大胆探索,将课堂内容拓展延伸,用所学知识与经验来解决实际问题,无论是课堂教学还是艺术实践都能让学生自由展示自己独特想法和观点,并把独创的研究成果大胆展现,这是音乐学副修专业让学生将“质疑、批判、反思”的科学态度和“严谨、求实、负责”的科学精神内化升华,更是让学生从纯粹的“象牙塔”生活走向社会,为今后的就业和融入社会生活做好准备。

二、价值二:培养大学生多学科交叉的研究能力

现代学科聚散共生的发展趋势是多学科交叉的必要前提。学科发散为学科交叉提供了广阔的学术视野,而学科聚合则为学科交叉提供了可实现的路径。现代学科的发展正处在一个高度发散与高度聚合共生的特殊时期,多学科交叉研究则是学科聚合的具体体现。相对于传统的研究模式,多学科交叉在解决学科建设和学术发展等重大综合性问题的过程中,具有越来越明显的优势。

纵观音乐的历史,音乐和文学、科技等学科领域从来都是紧密联系的。音乐学副修专业的教育对象是不同专业的普通大学生,他们有着不同的专业背景。该副修专业引导学生结合自己的专业背景去研究音乐,从本专业出发,切实提高他们的创新能力。如何培养学生的音乐多学科交叉研究能力,这就要求把艺术与科学相结合的办学理念落于实处,注重音乐对创造性思维与智力的开发,锻炼本科生的研究能力和创新精神。在开设的课程上,强调跨学科、创造性、整合性和相对独立的特征,包括有音乐理论与专业技能的训练、与音乐相关的交叉学科知识的研究学习以及多种形式的校内外艺术实践。在课程设置上实行分层分级。以音乐理论与专业技能训练的课程为主干。如乐理与视唱、声乐、器乐,中外名曲鉴赏、中外音乐史等课程。这类课程属于音乐基础课程,无论是哪一层次的音乐学副修都是必须掌握的。围绕主干课程,结合音乐学副修的要求,创造性地开设了很多与音乐相关的综合化课程。如:音乐评论、音乐与多学科交叉研究、音乐与文化研究、音乐的构成(含和声、复调、曲式分析)音乐综合训练等;并有第二课堂专家学术讲座的课程。开设这类课程的主要目的是让副修学生不拘泥于对音乐本体的学习研究,应该从音乐本体向外辐射,用多维视角来学习音乐。这也是音乐学副修专业区别专业音乐教育在课程设置上的创新尝试。此外,还根据学生本专业的学科性质开设了特色课程,如:音乐商业管理、音乐治疗、音乐工程等。这是将多学科交叉研究从单纯理论研究转为实践应用,这类课程实用性强,目标明确,特色鲜明,对学生毕业后融入社会,或进行高一级的学习深造都有很大的帮助。以首都师范大学音乐学副修专业为例,如1999级心理专业的蒋聪同学,通过本科期间音乐学副修专业的学习,将本专业心理学和副修专业音乐学紧密结合,尝试交叉学科的研究;于2003年考入首都师范大学音乐学院音乐心理学硕士,2007年考入德国哈勒大学音乐科技学院跟随夫冈·奥哈根教授攻读心理学博士学位。计算机系的徐彬强、王渔同学借助原有计算机专业的学科优势,共同研发了乐谱打谱软件(推向市场)。文学院历史系的杨拓同学于2010年考上了中国艺术研究院音乐学考古专业的研究生,并在初试复试中都是第一名,等等无数成功人才的例证,为音乐学副修专业办学模式的成功提供了重要的依据。

在如何通过艺术实践培养学生的多学科交叉研究能力方面,音乐学副修专业也有自己的独特方法。通过专题讲座、专题演出、名人名家交流各种形式和途径,全方位多角度地培养学生多学科交叉能力。如:2005年首都师范大学音乐专业副修学生排演小型音乐戏剧《屈打成医》,剧本取自莫里哀的同名喜剧。他们自己编剧(编剧为美术学院的学生樊雯和文学院的学生李华盛),自己创作脚本、自己创作音乐(作曲为资环学院的学生郭鹏和政法学院的张洋)、自己设计服装道具。这样既能够把不同院系、不同专业的非音乐专业大学生调动起来,发挥他们各自的专业特长,又能进行资源的有效整合,凸显集体创作优势。做到了以音乐为主线贯穿始终,带动其它学科的共同协作。在类似的艺术实践活动中,各个专业的学生能充分发挥本专业的学科优势,将主副修专业有机结合,充分做到学以致用。如:计算机专业的学生制作音乐应用软件;外语专业的学生用原文翻译歌曲;中文专业的学生创作歌词和剧本;美术专业的学生设计宣传海报,制作舞美等。多学科交叉的艺术实践使大学生将跨学科研究的理念与方法创造性地结合到他们的本专业学习中。

综上所述,做为实施普通高校音乐教育的一种探索尝试,通过多年的实践证明普通高校音乐学副修专业以培养“艺术与科学”相结合的高素质综合型创新人才为终极目标。这种办学模式的成功所体现出的办学价值让我们看到了普通高校音乐教育发展的新方向。它是建立在普通高校音乐教育的基础上,区别于专业音乐教育的人才培养模式,旨在培养普通高校非音乐专业的大学生艺术与科学相结合的高素质人才,培养与音乐相关的交叉学科的创新性人才。这种培养模式功能性强,目标明确,着力人才的知识、能力、素质三方面的协调发展,对大学生今后的个人发展,影响是显而易见的。

[1]魏婷婷.北京普通高校音乐教育发展史研究[D].北京:首都师范大学,2008.

[2]钱学敏.钱学森谈科学艺术与创新思维[J].华中建筑,2003(3):9-12.

[3]裴芳,冯兰芳.研究、学习、思辨——现代音乐与大学生[J].人民音乐,2006(12):50-51.