黑龙江省速滑三线后备人才培养现状及发展对策研究

2011-01-02贾振佳

贾振佳

(哈尔滨商业大学体育学院,黑龙江 哈尔滨 150028)

速度滑冰是我国冬季优势运动项目之一。自1957年起,我国速度滑冰运动迅速发展,较频繁地与世界速度滑冰运动先进国家交往,使速度滑冰运动水平不断提高,创造出许多优异成绩,并涌现了一批优秀运动员,例如王金玉、罗致焕、王秀丽、叶乔波、刘洪波、王曼丽等人。但令人遗憾的是我国速度滑冰项目在冬奥会上仍没有实现金牌零的突破,我们与冠军一步之遥已经快成了新闻媒体的常用词。要想赶超世界速度滑冰强国,我们必须在提高我国优秀选手水平的同时,还要注重后备人才的培养。体育系统的整体性原则告诉我们,一项运动要长盛不衰,必须要有一个坚实的后背人才的储备。对速度滑冰运动系统来说,后备人才的选拔和培养对项目的发展起着主体和核心作用。

1 黑龙江省速度滑冰三线后备人才培养现状

1.1 速度滑冰三线后备人才培养基地数量分布情况

速度滑冰项目在黑龙江省有十一个市和两个地区开展,分别是哈尔滨市、齐齐哈尔市、佳木斯市、牡丹江市、伊春市、双鸭山市、七台河市、大庆市、鸡西市、黑河市、鹤岗市、和绥化、大兴安岭两个地区。2006年省体育局、省教育厅下发的《关于对省级体育传统项目学校进行调整的通知》,命名42所小学为速度滑冰基点校;黑龙江省现有速度滑冰业余体校27所。

速度滑冰基点校主要分布在齐齐哈尔市和佳木斯市,分别有11和8所,哈尔滨市、牡丹江市、伊春市次之,分别有4、4和3所,双鸭山、黑河、大庆、七台河四个市各有2所,其余3个市和大兴安岭地区各有1所。速度滑冰业余体校主要分布在哈尔滨和齐齐哈尔,其余10个市和一个地区都设有业余体校,但数量不多,统计表明黑龙江省开设速度滑冰运动的市、县、区仅占全省总数的比例不足20%,说明我省速度滑冰运动的普及率较低。

1.2 速度滑冰基点校参加比赛情况

为了推动体育传统项目学校速度滑冰运动业余训练工作,不断提高广大青少年学生体质健康水平,发现、培养和输送高素质的速度滑冰后备人才,黑龙江省每年举办一次体育传统项目学校速度滑冰比赛。黑龙江省速度滑冰基点校参加比赛数量统计情况(见表1)。

根据上述数据统计表明:我省实际参赛代表队近几年一直处于应参赛代表队的74%左右,经调查发现,由于各种原因,一些速度滑冰基点校已名存实亡。

1.3 运动员出路

据资料表明,建国以来,累计退役运动员总数高达27.9万人,除了受社会关注而被安置的以外,大多数退役运动员还是处在无人问津的角落里,并不是每个运动员退役后都可以当教练。随着社会对人才需求标准的提高,家长群体较切合实际地考虑子女的长远利益,并且有关部门对“非著名”的退役运动员也没有一套可靠的制度来给予保障。所以这样的事实让许多想让孩子从事体育运动的家长望而却步。调查结果表明,58.5%的家长不支持孩子参加速度滑冰训练是基于将来出路的考虑,认为只有成为体育明星才可以不用顾虑将来的生活,因此,退役运动员及其家属的支持、关心,是速度滑冰项目保持良性、持续、稳定发展的重要的外部环境,妥善安置退役运动员就是保证速度滑冰后备人才培养工作可持续发展的的内动力。

1.4 运动员学训矛盾

以各级体校为基础的“三级训练网”是通过国家的强制性制度安排实现的,运用行政手段人为地在教育系统以外形成了另一条从事体育教育和文化教育的系统。但出于培养的目的和自身的发展,各级体校在运动训练和文化学习的时间安排上必然偏重于运动训练,最终导致运动员文化水平较低,分流与退役安置困难 。国家体育总局曾多次发文,要求各培养单位加强运动员的文化学习,并也曾引起部分单位的重视,但总体来看,并没有多大改观。在计划经济体制下,运动员之路具有较大的吸引力,但随着改革开放后我国经济的迅速发展,特别是近年来高等教育的发展,青少年的成才之路日益呈现多元化格局,体校原有的政策安排失去了制度优势。当前,我国在人力资本的安排上逐渐实行市场化配置,受教育程度成为获得工作机会的主要资源。退役运动员文化水平较低严重影响了他们进一步学习和就业,退役运动员的安置也遇到了前所未有的挑战 。虽然主管部门提倡的鼓励优秀运动员进入各大院校读书的举措对运动员提高自身价值起到了一定的作用,但由于大部分都是“挂名”,因此,形成了“治标不治本”的现象。

1.5 训练条件

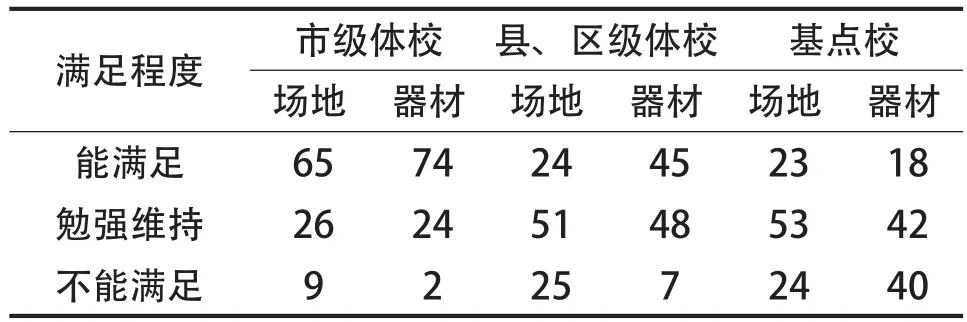

1.5.1 训练场地、设施现状由于全球气候变暖,天然冰场使用时间的减少,我省近几年冰上训练主要依靠人工制冷冰场。人工冰场数量和冻冰时间长短是保证速度滑冰运动员冰上训练的基础条件。我省现有速度滑冰馆两座,哈尔滨冰上基地速滑馆和齐齐哈尔速度滑冰馆,这远远不能满足我省速度滑冰的训练需要。所以,近年来我省三线速度滑冰运动员主要依靠天然冰场或者租用室内冰场来进行训练,这已对速度滑冰后备人才训练工作产生了重要的影响,使训练成本加大,训练时间不易保证,影响训练效果。训练场馆、设施等硬件是运动训练不可缺少的重要条件。表2反映了各级速度滑冰后备人才训练单位的场地设施情况。

表2 训练场地、器材状况统计表(%)

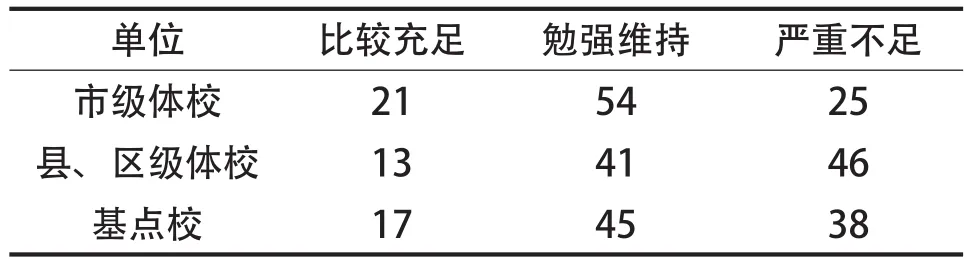

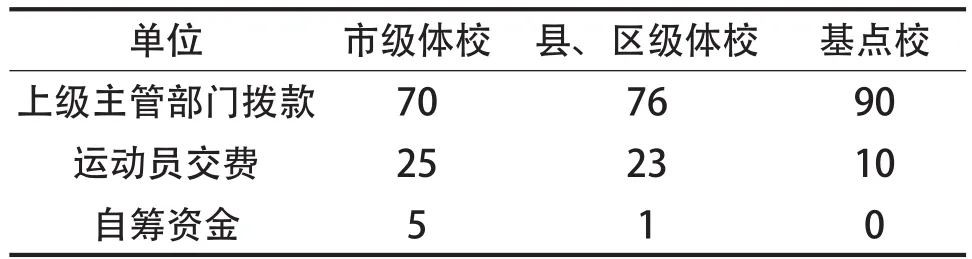

1.5.2 训练经费情况经济是社会生产关系的总和,是政治和思想等上层建筑赖以建立起来的基础,是开展一切活动的基本条件,运动训练系统要想顺利运行,必须有充足的训练经费作保障,营养、恢复、医务监督、科学训练,交流与学习等都离不开经费,经费的筹集和合理使用是运动训练管理的一个重要因素。各级速度滑冰后备人才训练系统的训练经费情况如表3、4所示。

表3 训练经费情况统计表(%)

表4 训练经费来源情况统计表(%)

调查表明,黑龙江省各级体校的训练经费市级体校有25%严重不足,县区级有46%严重不足,基点校有38%严重不足。黑龙江省各级体校主要的经费来源是上级拨款和运动员交费,自筹资金的比例微乎其微,融资渠道单一。经费来源情况县区级体校不如市级体校、基点校不如县、区级体校。

1.6 教练员水平现状

本研究对我省从事三线速度滑冰训练工作的50名教练员进行了问卷调查,对我省业余体校、基点校速度滑冰教练员的现状有较为全面的了解。

1.6.1 教练员的数量及来源情况黑龙江省在速度滑冰运动后备人才培养过程中,受聘教练员为数不多,表明在黑龙江省需要进一步改革教练员选拔制度,营造公平竞争、任人唯贤的用人环境 。

表5 教练员与运动员人数比情况统计表

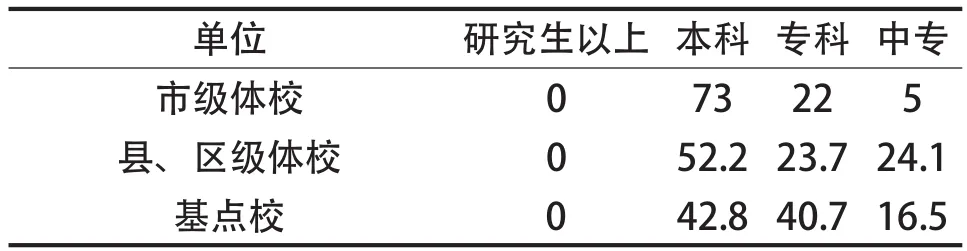

1.6.2 教练员学历情况

表6 教练员学历统计表(%)

统计发现:黑龙江省速度滑冰后备人才培养的教练队伍学历结构总体情况较好,虽然没有研究生以上的高学历人才,但本科学历平均在一半以上。然而,还存在以下问题:

(1)学历层次与所承担的训练任务没有关系,这充分表明了黑龙江省教练员大多为经验型教练员,在训练过程中仍未完全做到经验与训练理论相结合的训练阶段。

(2)学历含金量不足。从我省教练员获取文凭的渠道上来看,参加正规院校全日制专科以上学习的只占少数,大部分大专及大专以上学历的教练员获取文凭的渠道主要是通过各种函授获得的。由于目前在成人教育上还存在种种弊端,使得这部分教练员的文凭质量难以保证,造成学历的含金量不足。

2 实现黑龙江省速滑三线后备人才培养健康快速发展的对策

2.1 提高运动员文化水平,拓宽退役后择业渠道

要妥善解决运动员的出路问题,首先应加强”体、教结合”,降低高校办高水平运动队的”门槛”,给运动员更多进入高校的机会,以提高运动员自身文化素质,拓宽运动员就业的渠道。同时,应建立优秀运动员的激励机制和伤残保险制度,提高运动员走向社会后的生存能力,解除运动员的后顾之忧。

2.2 完善、优化训练条件

训练条件可以看作是速度滑冰后备人才培养事业可持续发展的基础支持系统,是指在具体的速度滑冰后备人才培养系统中,按人平均的资源数量和质量,以及它对该系统的生存和发展的支撑能力,如果可以满足,则具备了持续发展的条件。目前黑龙江省速度滑冰后备人才培养系统的资源承载能力有限,具体表现在经费不足,场地、器材严重缺乏,尚不具备科学指导条件,缺乏医务监督等方面。改善训练条件是科学化训练、实现速度滑冰后备人才培养可持续发展的物质条件。

2.3 提高教练员的素质和能力

在运动员训练的过程中,教练员的素质、能力是影响科学化训练的重要因素,是决定人才培养效益的关键环节。因此,也是影响我省速度滑冰后备人才培养工作、适应人才竞争发展需要的重要因素。

加强在职教练员岗位培训,每年都要创造机会对教练员进行培训。继续采取派教练员出国训练学习、聘请外国专家来华讲学、举办研讨班传播技术信息等多种行之有效的形式,提高教练员的思想素质、科学文化素质和精通本专业知识、及时掌握先进的训练理论和手段的业务素质。创造条件,有计划地选拔一批有发展前途的年轻教练到国家队或水平较高的省市运动队随队培训,集中力量培养造就一批年轻有为的教练员。

3 结论

(1)黑龙江省速度滑冰运动员的出路问题能否妥善解决,关系到速度滑冰后备人才的选拔、培养,对形成良性、持续、稳定的梯队建设至关重要。

(2)现行培养体制无法调节学习与训练之间的矛盾,我省速度滑冰后备人才文化水平较低这个问题由来已久,很长时间都没有解决好。各级体校为了出成绩,争取更多的地方财政拨款,对运动员的文化学习不太重视。

(3)当前,我省速度滑冰后备人才培养单位经费的来源,主要是国家拨款。融资渠道单一,经费不足的问题已经成为培养速度滑冰后备人才发展的“瓶颈”。

(4)教练员的业务素质有待于提高,学历与知识层次难以满足当代速度滑冰运动训练科学化的要求。

[1]张贵福.黑龙江省速度滑冰项目后备人才培养现状研究[J].冰雪运动, 2010 (4): 4.

[2]任海.我国体育资源配置中存在问题及其原因探讨[J].天津体育学院学报, 2001, 16 (3): 7.

[3]李明智,魏宏.我国速度滑冰运动员的选材现状与问题[J].冰雪运动, 1998: 41-43.

[4]梁林花,蒙猛.我国速度滑冰项目可持续发展的思考—中国与韩国速度滑冰项目发展比较[J].冰雪运动, 2010, 2 (32): 5.

[5]田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社, 2000, 5: 451.