2009年上海能源生产、消费及利用状况分析

2010-11-06张源

张源

(上海市统计局,上海200003)

2009年上海能源生产、消费及利用状况分析

张源

(上海市统计局,上海200003)

2009年,上海市大力调整产业结构,推进技术进步和能源消费品种优化,全市节能降耗工作进一步推进。全年基本实现能源供需平衡;能源消费产业结构趋于合理;单位GDP能耗和工业能耗比重均持续下降。针对上海节能降耗工作中存在的工业能源消费行业集中度较高及淘汰落后产能难度加大等问题,建议继续促进产业结构向高级化、产品结构向低能耗方向转变,加快技术进步,提高能源利用效率。

能源供应;能源消费;节能降耗

近年来,随着上海经济社会的进一步发展和工业化、城镇化进程的加快,能源消费需求稳步增长,能源消费的结构、重心,以及能源对国民经济的影响正发生着深刻的变化。全市单位GDP能耗持续下降,能源利用水平不断提高。

一、能源供应:自给率低,依赖性强

2009年,上海一次能源生产总量为 78.64万吨标准煤,同比下降10.1%。其中,原油产量 9.1万吨,下降 37.7%;风力发电量 0.7亿千瓦时,增长 32.1%。全市净调入和净进口能源总量10046.41万吨标准煤,略增0.47%。其中,从外省净调入能源量 6060.72万吨标准煤,净进口 3277.02万吨标准煤,分别占60.3%和32.6%。全市一次能源自产量占能源供应总量的 0.76%,而96%以上依靠外省调入和进口。

(一)一次能源供给高度依赖外部市场

受地质资源条件限制,上海无煤炭产出,消费完全依赖外省调入。2009年,上海共调入煤炭 5281.19万吨,同比下降3.8%;东海油气田产量较小,且逐年减产,油气资源基本依靠进口和外省调入,全年净进口和净调入原油 1934.48万吨,下降0.65%;供给上海西气东输、川气东输及进口天然气29.49亿立方米,增长14.7%;上海从外省净调入电量370.68亿千瓦时,增长8%。

(二)二次能源生产量有所减少

电力、热力的生产和供应业是主要的二次能源生产行业。受国际金融危机冲击,全社会用电需求萎缩,电力生产企业及时调整生产。同时,上海电力行业继续采取“上大压小”措施,小机组相继关停,2009年末,全市电力总装机容量1654.94万千瓦时,同比下降1.48%,占全国电力总装机容量的 1.9%。全年总发电量 781.79亿千瓦时,下降1.56%。

上海供热企业共 23家(含热电联产企业),2009年集中供热量6261.24吉焦,同比下降3.8%,其中热电联产企业供热量5479.11吉焦,下降4.9%,集中供热量有所减少。

2009年,上海加工原油1931.05万吨,同比下降0.8%。加工转换产出汽油 260.04万吨,增长6.2%;煤油149.71万吨,增长9.3%;柴油682.63万吨,下降8.7%;液化石油气58.66万吨,下降8.8%;燃料油30.24万吨,下降32.5%。

(三)可再生能源总量偏小

近几年,上海可再生能源开发利用有了可喜的进展。目前,可再生能源利用主要集中在生物质能(用作燃料以及发电)、风力发电和太阳能发电。2009年,上海可再生能源发电量为3.43亿千瓦时,同比增长8.9%,仅占总发电量的0.4%,比重依然偏低。

二、能源消费:增幅走低,结构优化

(一)能源消费增幅走低

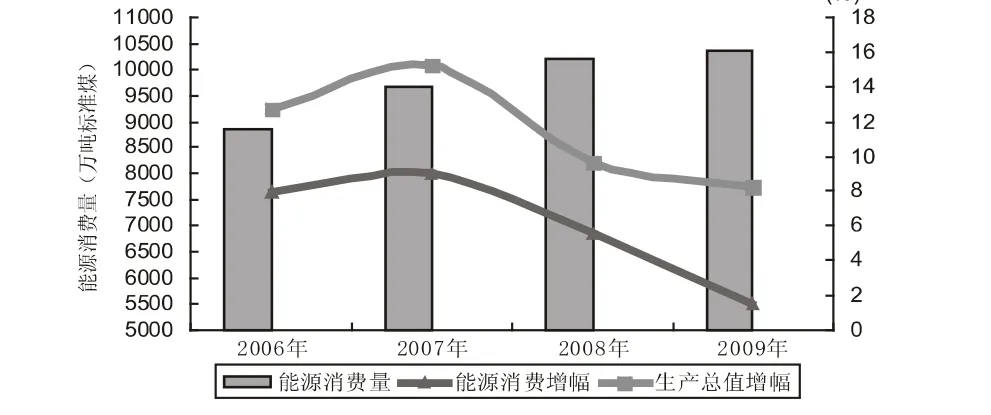

2009年,全市综合能源消费量10367.38万吨标准煤,同比增长1.57%,是“十一五”以来的最低增幅,已持续第二年走低;单位GDP能耗0.727吨标准煤/万元,下降6.17%,以较低的能源消耗支撑了经济的较快增长(见图1)。

图1 2006-2009年上海能源消费与经济增长走势

(二)能源消费品种依次为油、电、煤、气

2009年,上海终端能源消费中,油品和电力比重较高,两者合计占能源消费总量的75.42%,比上年提高0.49个百分点。油品消费量同比增长5.18%,增幅同比提高3.23个百分点;占全市能耗总量的41.26%,比重提高1.42个百分点。油品消费增幅和比重双双提高,主要是石化行业60万吨芳烃项目投产及化工行业乙烯大规模扩产所致。近几年,为改善能源消费品种结构,上海加大引入天然气等清洁能源力度,天然气消费量保持快速增长,比重逐年提高,2009年达到3.6%。电力是企业和居民使用最为普遍的能源,2009年消费比重为34.16%,但由于受国际金融危机冲击,工业企业电力消费下降3.51%,导致电力比重比上年下降0.94个百分点,为2005年以来最低。煤炭及制品消费量占能源消费总量的比重有所回落,占20.9%。总体来看,油品和天然气比重提高,煤炭比重降低,品种消费结构有所优化。

(三)工业能源消费向高载能行业集中

城市的终端能源消费主要分生产消费和生活消费,其中又以生产消费为主。在生产消费结构内部,以工业消费为主,其历年消耗的能源占全市消费总量的比重均超过50%。近年来,随着产业结构的逐渐升级,淘汰落后产能力度的加大,工业能源消费比重逐年下降,从2005年的62.07%降到2009年55.59%,下降6.48个百分点。

在工业部门中,能源消费向高载能行业集中的趋势明显。2009年,黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、电力热力的生产和供应业、非金属矿物制品业五大高载能行业能源消费占全市规模以上工业能源消费的74.2%,比重同比提高1.4个百分点;单位产值能耗0.629吨标准煤/万元(可比价,下同),上升0.19%。

(四)第三产业终端能源消费比重明显上升

“十一五”以来,除第一产业外,全市二、三产业和生活用能消费量均有增长。同时能源消费结构和能源消费重心也发生着深刻变化。第一产业和第二产业的比重呈下降趋势,第一产业从2005年的0.8%下降至2009年的0.6%,第二产业从62.6%下降至56.2%。第三产业在整个能源消费结构中的比重基本呈上升趋势,2009年为33.6%,比2005年上升5.1个百分点,全市三次产业消费结构有所优化。

(五)交通运输业能耗比重不断提高

交通运输业是第三产业中比重最大的能源消费行业。2009年,上海交通运输业努力克服国际金融危机带来的影响,客运依然实现增长,旅客发送量和旅客周转量分别比上年增长1.8%和15.4%。但货运量受国际金融危机冲击较大,全年完成货运量和货物周转量分别下降8.8%和10%。受此影响,上海交通运输业能源消费量1962.86万吨标准煤,增长2.25%,虽然增幅同比回落3.6个百分点,但能源消费量占全市的比重仍在上升,已从2005年的17.3%提高到18.93%。

交通运输业以油品消费为主,2009年,油品消费量占该行业终端能源消费量的95.2%,其中,煤油消费占该行业终端消费的26.8%,燃料油占46.9%,汽油占7.1%,柴油占11.8%。

(六)居民生活用能增幅回落

2009年,居民生活用能949.6万吨标煤,同比增长5.76%。增幅同比回落5.9个百分点,占全市终端能源消费量的9.5%。其中城镇居民消费量794.4万吨标煤,增长5.4%,占居民生活用能的比重呈下降趋势,从2005年的85.2%下降至83.7%。

随着居民生活质量的不断完善,居民生活能源消费结构也在调整优化。2005年,煤炭消费占居民生活用能的7.2%,油品消费不到四分之一,电力消费54.7%,天然气5.8%;而到2009年,煤炭消费比重下降到4.6%,油品消费达到32.7%,电力消费下降至49.3%,天然气上升至9.1%。可见,生活用能结构发生油品、天然气比重上升,煤炭、电力比重下降的变化。

三、能源利用:效率提高,单耗下降

(一)全市单位GDP能耗下降6.17%

2009年,经过全社会的努力,各项节能降耗措施得以落实,全市单位GDP能耗为0.727吨标准煤/万元,同比下降6.17%,降幅在全国各省市中居第六位。其中,第一产业单位增加值能耗0.679吨标准煤/万元,上升1.01%;第二产业单位增加值能耗0.981吨标准煤/万元,下降4.95%;第三产业单位增加值能耗0.418吨标准煤/万元,下降5.1%。二、三产业单位增加值能耗同步大幅度下降,共同拉动全市单位GDP能耗下降。

(二)能源加工转换效率持续提高

近年来,上海二次能源生产规模总体呈扩大趋势,生产技术、装备水平和企业经营管理水平不断提高,二次能源加工转换效率也大大提升,对促进节能降耗发挥了重要作用。2009年,上海二次能源加工转换投入量6384.75万吨标准煤,产出量4764.59万吨标准煤,能源加工转换效率为74.62%,同比提高0.65个百分点。除炼焦外,单项类别加工转换效率均有一定程度提高,其中,火力发电效率为40.03%,同比提高0.94个百分点;供热效率85.93%,提高0.04个百分点;制气效率88.09%,提高1.04个百分点;炼油效率95.02%,提高0.21个百分点。据初步测算,由于能源加工转换效率的提高,全年节约能源约32万吨标准煤。同时,全市有一半多的煤炭用于火力发电,发电效率的提高对节能降耗、减少废气排放有着重要意义。

(三)主要单位产品能耗下降

2009年,上海工业单耗指标降多升少,其中五大高载能行业6个单耗指标全面下降。其中,吨水泥综合能耗、炼焦工序单位能耗和原油加工单位综合能耗降幅分别为14.83%、7.97%和4.13%。上海主要单位产品能耗普遍下降,一方面说明上海产业结构,尤其是工业结构调整力度加大,效果明显;另一方面表明企业技术装备水平改善,并且在技术工艺、设备效率及管理水平上都有一定提高,缓解了企业成本压力。

(四)加快淘汰落后产能效应明显

经过长期积累,上海火力发电、钢铁、化工、纺织、水泥等生产领域既积累了巨大生产能力,同时也存有大量落后产能,不利于产品结构优化和节能降耗工作的深化。为此,上海加强源头控制,出台了《上海市固定资产投资项目节能评估机构管理暂行方法》、《上海市固定资产投资项目节能评估和审查指南(2008)》等文件,严格执行项目开工建设节能评估,有效遏制“两高”行业过快增长。同时,全市积极开展淘汰落后产能活动,调整存量。2009年,全市完成淘汰落后产能调整项目846项,年内实际实现节能约45万吨标准煤,其中电力“上大压小”项目关停21万千瓦发电机组。

四、存在问题及对策建议

(一)存在问题

1.能源供给压力持续存在。虽然上海能源供给总量保持平稳增长,总体能满足需求,但对外依赖程度不断加大。煤炭基本依靠外省调入,近几年供应价格有较大幅度上涨,但与其他一次能源价格相比仍然便宜,决定了煤炭仍将是今后较长时期内上海能源资源的最可靠、最主要渠道;原油需要大量从国外进口,加上石化工业的发展和城市汽车使用的增加,石油供应保障和环境保护的压力也日益增大;天然气供给主要依靠西气、东气和川气输入,随着液化天然气的应市,上海天然气供需矛盾可能会逐步缓解,但近年来上海天然气需求量增长很快,主城区基本普及民用天然气,工业企业大量使用天然气作为原料或燃料,天然气已成为支撑经济发展和居民生活的重要能源品种之一,供需矛盾的压力将长期存在;可再生能源的资源总量小,自然条件不够理想,开发难度高。因此,从中长期看,能源供应约束将长期存在。

2.高载能行业投入产出率低 。近年来,上海不断加大工业节能降耗工作力度,淘汰了一批落后产能,但也陆续新建或扩产了一批高载能项目。工业内部高耗能行业比重偏高的现象有所加剧。尤其是由于高载能行业具有投入高、产出低的特点,对整个工业能耗增长的结构性影响较大,而对工业经济增长的贡献偏小。

从五大高载能行业能耗占规模以上工业能耗比重情况看:“十一五”期间,上海五大高载能行业能耗占规模以上工业总能耗的比重基本维系在72%以上。从五大高载能行业增加值贡献看:高载能行业单位增加值能耗水平是规模以上工业单位增加值能耗平均水平的3倍左右。由于具有投入高、产品附加价值低的特点,五大高载能行业增加值占规模以上工业增加值比重偏低,与能耗比重不对称。

(二)建议对策

1.促进产业结构向高级化、产品结构向低能耗方向转变。加快调整产业结构、产品结构和能源消费结构,是建立节能型工业、节能型社会的重要途径,也是实现节能降耗目标的关键所在。调整三次产业结构,应以产品结构为载体,加紧产业结构向高级化、产品结构向低能耗转变,鼓励高附加值产业的发展,逐步实现产业结构高级化。同时考虑到上海以重化工业为特征的工业经济结构,因而在加快发展第三产业、高新技术产业和装备制造业的同时,更重要的是要调整工业内部行业结构和产品结构,加紧制定高载能行业发展规划、政策,提高准入标准,对落后的高载能产品、设备实行淘汰制度,降低高载能行业、产品的比重。

2.加快技术进步,提高能源利用效率。产业结构调整是推进节能降耗的重要途径,但要使提高能源利用效率立竿见影,最有效的方法是加快技术改造步伐,用先进技术和工艺对现有的高耗能设备和生产工艺进行更新和改造。节能降耗,必须科技先行。科学技术进步的加快,已为采用先进工艺技术、提高企业装备水平和管理水平提供了技术保障。应按照建设节能型社会的要求,通过分阶段、有重点的努力,支持和鼓励企业节能技术、节能产品的推广和应用,提高优质、清洁和高效能源的使用率,制定节约能源奖励办法,切实加强节能工作,进一步提高上海能源利用效率。

3.加快推广新能源与可再生能源,促进能源结构多元化、清洁化。可再生能源是上海能源优先发展的领域。可再生能源的开发利用,对增加能源供应、改善能源结构、促进环境保护具有重要作用。当前应大力发展清洁能源、优质能源,优化能源消费结构,坚持多能互补、综合利用的能源使用方针;继续降低煤炭等高污染性能源的消费比例,并减少不可再生能源的消费,促进能源消费结构的多元化、清洁化,提高优质能源的比重;积极推进风力发电、生物质能和太阳能发电等利用技术,推进建设百万千瓦级风电基地,以规模化带动产业化;积极落实可再生能源发展的扶持和配套政策,培育持续稳定增长的可再生能源市场,逐步建立和完善可再生能源产业体系和市场及服务体系,促进可再生能源技术进步和产业发展。

(责任编辑:周群艳)

10.3969/j.issn.1674-8905.2010.10.015