东北民间音乐生产的社会学规律研究

2010-10-26高颖

高 颖

(沈阳音乐学院,辽宁 沈阳 110818)

所谓社会音乐生产是一种创造,产生音乐的人的行为活动过程。[1]也就是说,音乐生产是一个动态的过程,是一种行为活动。“社会”中的音乐生产,显然其主角是人,这就使音乐生产具有了社会属性。社会音乐生产涵盖了音乐创作生产、音乐唱奏生产、音乐传播生产、音乐伺服生产4个环节。这个意义上的社会音乐生产是一个庞大的社会音乐生产运行体系。本文所涉及的东北地区音乐生产主要从创作生产所体现的地区一般规律性来探讨。

一、东北地区民众的精神需求是该地民间音乐生产的基础

东北地区的民间音乐生产是十分丰富的。在民歌、民间歌舞、说唱、戏曲、器乐的音乐生产上都有着丰富的内容。同时,因为东北是一个多民族聚居的地区。这里,既有世居东北的狩渔猎土著居民,又有由于历史原因外来的少数民族,更有着众多关内的汉族移民。纷杂的历史和文化,使这块雄浑粗犷的黑土地具有了丰富的色彩,这使得该地的民间音乐在多民族的土壤里显得愈加光鲜而多姿。然而,无论这些音乐生产内容、种类多么丰富多彩,却始终没有离开这样一根主脉——适应东北地区民众的精神需求。

(一)该地民间音乐生产的社会适应性。

这里,仅以少数民族的部分民间音乐为例。从生活在东北地区的许多少数民族像满族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、达斡尔族等来看,许多先民都经历了漫长的狩渔猎生活阶段。他们的音乐活动行为中有许多反映狩渔猎生活的内容。从史料记载和民族学保存的有关资料来看,东北民族保留的原始狩猎歌舞可以说是较为原始的舞蹈形态了。而他们的这些音乐活动行为具有鲜明的针对性和精神目的性。比如,他们的原始歌舞活动,总是与原始形态的生活环境、精神空间相联系。他们把“原始的混淆不清的思维的各方面都结合在其内容中。既表现了原始人关于自然现象和动植物生活,关于宇宙结构的空幻想象,还有关于自己来源于图腾蒙昧的自我意识”[2],像鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、达斡尔族、满族等都有熊崇拜。比如,生活在大兴安岭地区的鄂伦春族曾把熊作为其祖先,自认为是熊的后裔。[3]他们一方面把熊高度神化,另一方面又猎熊、分吃熊肉。因此,在处理猎杀死的熊的过程中,为避免神灵的“责罚”他们认为要用和解仪礼。比如,割下熊头后,要用楸木棒把头插起,这时猎手们要齐唱仪礼祷词:您是上树上到半截闪脚死的;您是吃草籽后从岩上摔死的;因为吃楸树籽,您滑倒跌死的;因为吃醋栗,您掉进沼泽淹死的。这编造的理由正如研究者分析的是为避免熊灵的报复。可见,仪礼祷词在这里正是出于他们自身的精神需要而生产出来的。另外像人们在狩猎之暇或欢庆场合所跳的《黑熊搏斗舞》(鄂伦春族)、《天鹅舞》(赫哲族)、《跳虎舞》(鄂温克族)等等除了作为一种娱乐表演之外,也是人们对其图腾的一种崇拜形式,是他们在歌舞中表达内心的虔诚与敬畏。这种仪礼祷词、图腾崇拜表达出原始先民们模糊的音乐社会观,却体现出其鲜明的精神目的性。他们的音乐生产在形象中把人们的宗教想象,萌芽状态的哲学世界观,本民族的历史等方面包含其中。这显然表现出东北先民的精神世界对其艺术生产的呼唤。他们甚至是无意识地在从事音乐生产,并在这项纯净的音乐生产中表达着精神需求。

(二)东北地区民众的精神需求是该地民间音乐生产运行模式的基础。

东北地区民众的精神需求不止在他们的民间音乐生产中体现出来,同时,它也构成了该地民间音乐生产运行模式的基础。所谓的基础,在这里主要表现为“精神需求”在其音乐生产中体现的动力源泉作用。从音乐社会学的角度上来看,一个地区或一定群体,不同音乐门类的音乐生产运行模式是不同的。在中国当代社会中,共有11种音乐生产模式。[4]这些音乐生产模式的形成与不同的要素有关。在东北地区的民族民间音乐生产中,其相应民众的精神需求是生产运行模式中十分重要的要素之一。从这一角度分析,以“精神需求”作为该地民族民间音乐生产的动力源泉或前提,并在“需求”的策动下进行音乐生产创作,那么笔者在上面提到的一些该地民间音乐的精神适应性生产情况希望可以起到一定的说明作用。这些民族民间音乐生产基本上都是以各自民众的“精神需求”为创作生产的动力源泉,由此引发的创作生产在不断的完善中自然会得到东北地区人民的接受与喜爱。

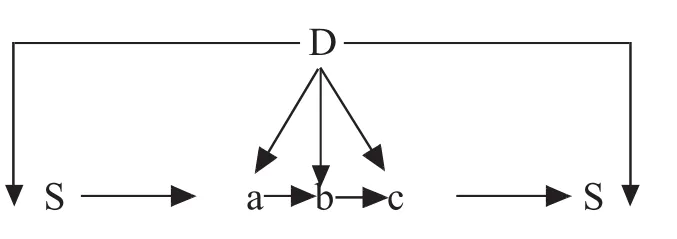

在这种以“精神需求”为动力源泉的音乐生产中,它的运行情况笔者以图示之:abc三个环节分别代表音乐的创作、唱奏、传播;D代表伺服生产;左右两端的S代表社会精神需求动力源泉和社会音乐接受动力归宿。

在中间的abc三个环节中,可能由于民族民间音乐的特定情况而出现其他的表现形式(如隐伏性),但其左右两端的S却相对稳定。它标志着以东北地区人民的精神需求为动力源泉来进行音乐生产创作。在此策动下的创作、唱奏与传播都是以这种“精神需求”为动力源泉的。在模式运行中可能并不能完全达到一种完美的境界,但这却是东北民族民间音乐生产良性运转的表现,同时,也是对音乐生产本质即适应社会精神需求的一个肯定。

二、东北地区少数民族民间音乐生产发展的不平衡性

这其中最具代表性的就是满族。从东北满族逐鹿中原建立大清的一刻起,满族就注定成为无法让人忽略的民族。其实早在满族先人女真时代,其音乐歌舞就已十分繁荣。东北满族尽管由于多方面因素,其原型民间音乐已很难找寻,但从许多研究者细致耐心的考察结果中,我们仍依稀可见满族民间音乐曾经有过的繁荣。东北的满族民间音乐从满汉杂居或满族聚居的情况看,是有所差异的。我们知道满族民歌从体裁上大体有号子、小调、儿歌和各种仪式歌。如在东北广为流传的山歌小调有《跑南海》、《挖参谣》、《寡妇调》、《八角鼓,咚咚咚》等。儿歌有玩嘎拉哈时唱的歌谣,如“嘎拉哈,哗啦啦,……钱码头,铜钱穿,稀里哗啦上下翻……”;“纪灵灵,跑马城,城门开,打发格格送信来。……”这种跑马城游戏是模拟性的攻守游戏,可见满族人的尚武精神自孩童时期起便有所表露。在一定场合和仪式上被传唱的民歌有迎亲时的《宫吹》,婚礼时唱的《合卺歌》,闹洞房时唱的《拉空齐》,婚后跳喜神时唱的《阿司乌密》,葬礼仪式唱的《哭丧调》、《哭九场》、《哭十八场》、《解九连环》等等,甚至盖新房时也要唱《上梁歌》。另外,萨满仪式歌也是丰富多彩,可分为《家祭歌》、《请神歌》、《祭神歌》、《祭祖歌》、《请神词》等。我们也都知道满族的民间说唱艺术影响较大的有八角鼓、太平鼓和子弟书。像八角鼓说唱原是满族先民在行围涉猎之暇的一种自娱表演,后曾逐渐流行于八旗子弟间;太平鼓又称“单鼓”,原为当时满族祭祀活动中的一种形式。作为祭祀活动的单鼓演唱,主要内容有盘古开天辟地、历代神话故事等等;子弟书于乾隆年间文人创作,最初只在八旗子弟中流传,后来民间鼓曲艺人开始演唱,并流传到盛京,称为清音子弟书。子弟书作品很多,1954年傅惜华编著的《子弟书总目》计有446种,一千余部。许多研究满族的学者都对这些影响较大的说唱艺术进行过考察,这里不再赘述。此外,在东北满族人民中间也出现了戏曲。清代,在黑龙江、吉林等地区产生了满族戏“朱春”。关于它的产生有众多观点,普遍认为是在八角鼓说唱、莽式空齐歌舞等基础上产生。满族民间音乐中其歌舞包括民俗歌舞和萨满教歌舞。据满族音乐研究者考察其宗教歌舞有《请神调》、《排神调》、《勃勃神调》、《背灯调》等十几种;民俗歌舞有莽式舞、扬烈舞、野人舞、鞑子秧歌等。遗憾的是据学者考察目前流传下来的就只有莽式舞了。据《宁古塔纪略》记载:“满洲人家歌舞,名曰莽式。有男莽式、女莽式。两人相对而舞,旁人拍手而歌。”现在黑龙江省宁安县尚有傅英仁老人保存的《东海莽式》手抄本。这些民俗歌舞大多都是反映满族早期狩渔猎时代的生活。满族民间乐器大部分都是击奏乐器,流传最广的是八角鼓,其他还有抓鼓、扎板、幌铃等,除击奏乐器外,还有口弦、牛角号。再来看东北另外的一些少数民族像鄂伦春、鄂温克、赫哲、达斡尔等。他们的音乐生产在不断的完善中,已出现了民歌、歌舞、说唱、器乐等体裁。然而值得注意的是,当我们把目光投放到上述同一历史时期(主要是满清统治时期)便很容易发现这种音乐生产表现出来的不平衡性。相对于当时满族民间音乐的综合发展来看,这些民族的民间音乐生产,便显得发展较简单了。由于他们长期处于东北边远地区,过着狩渔猎的生活,因此他们的民间音乐生产中反映原始狩猎生活的歌曲、歌舞较多,并成为他们民间音乐生产的主要内容,有许多至今还保留着。如鄂伦春族、鄂温克族的猎歌,赫哲族的渔猎歌以及一些原始狩猎歌舞等,像前面提到的鄂伦春族保留下来的《黑熊搏斗舞》就是早期流传下来的模仿野兽动作的舞蹈;表现达斡尔族早期狩猎生活的《哈肯舞》既有雄鹰在天空翱翔,又有林中的鸟鸣和熊吼;鄂温克人的“爱达哈喜楞”(野猪搏斗舞)和“高乐不堪”(欢乐之火舞)也是对其原始狩猎生活的再现。尽管后来发现的一些说唱艺术其价值和影响是深远的,如赫哲族的伊玛堪、鄂伦春族的摩苏昆以及一些萨满教仪式歌舞等,民间乐器也有口弦琴、手鼓等,但从整体上看,他们当时的民间音乐生产状况同满族比起来还是较为缓慢与简单的。他们的音乐产品其影响力也远没有同时代的满族大。上述关于该地少数民族民间音乐生产发展不平衡性的阐述,只是截取东北音乐历史长河中的一个片断作为代表。这种不平衡性一直以来都应当是存在的。从哲学观点上讲,我们知道经济基础决定其上层建筑的情况,因此民间音乐这种意识形态显然也会受到其民族自身发展水平的影响。从各民族自身社会化发展进程上看东北多民族间的发展进程都是有差异的,这种差异会导致其音乐生产发展的不平衡。

从清代以来东北少数民族的发展进程中可以发现,一方面处于边远地带的一些民族长期保存着浓厚的原始社会残余,一直处于民族形成期,没有本民族的语言文字。另一方面,通过一次次的民族迁徙和民族融合,一些古老族系中出现了一批批较先进的民族共同体如满族、朝鲜族、蒙古族等。像满族,继蒙古族之后在本民族不断强大的过程中,建立了统一的全国性政权。这些民族的不均衡发展,对其自身的文化(当然包括音乐)会产生很大的影响。这种影响,表现在音乐上,涉及到音乐生产的发展状况。第一,从这些音乐生产者本身的精神需求来看。据资料记载,清以来东北地区的一些边疆各部落至解放初一直处于氏族社会阶段或称为原始氏族末期。依靠自然经济,不甚稳定的物质生活使他们一方面忙于狩渔猎,另一方面把自己的精神需求被动地局限在封闭的生活中,体现他们精神需求的音乐生产主要是把其原始的生活面貌简单地艺术化重复。反之,发展较快的民族如同时期的满族,在他们自身民族发展强大过程中充满了曲折、艰辛,同时也与外界交流不断增多,这些本民族成长的历程、生活的变更、视野的拓展,使满族人民的精神需求、情感表达更加多元化,反映其精神需求的音乐生产也会随之丰富起来。例如,笔者在对满族戏“朱春”的资料整理中发现,尽管当时在东北满族聚居地人民生活较其他地区满人仍较封闭,朱春剧目被保留下来的也较少,但从有记载的资料中统计,它的剧目内容还是较丰富的。有关于祭神、祭祖的;有关于满族历史上的重大事件和战争中的传奇人物的;有关于满族神话、传说、民间故事的,甚至还从汉族文学中移植过来一些戏曲和传奇故事。考察到的剧目如《祭神歌》、《祭龙王》、《额真汗》、《济尔图勃格达汗》、《胡独鹿达汗》、《雁门关》、《穆桂英大破天门阵》、《张郎休妻》、《关公斩蔡阳》等;第二,从各民族的发展和社会化进程所带来的社会影响上看,发展程度较快的民族,不仅更大程度上推动或引领社会进程,同时作为历史舞台的“宠儿”也会极自然地受到外界的关注,并有更多机会触及外界,这应当是自然的规律。表现在音乐生产上,他们的音乐会自然受到更多人的关注,也会更有机会关注他民族的音乐,直至两者互相影响,这当然会促进其民间音乐生产发展。而相对发展缓慢的民族,一般来讲受外界关注的程度较低,其自身对外界的接触也非常局限,这会使他们的音乐生产更加不易引起关注,也使得其发展更为缓慢。这种规律,有些类似于西方学者曾提到的马太效应。值得庆幸的是,现在越来越多的人们已经认识到少数民族民间音乐中的许多有价值的音乐,并早已开始搜集与整理,如赫哲族的伊玛堪、鄂伦春族的摩苏昆等等。

综上,东北民间音乐生产受其特定的人文地域影响,表现出了一定的社会运动规律,这些规律有着一定的代表性,并体现出了东北民间音乐生产的良性发展状态,通过这些规律的考察为保护推动其民间音乐的健康发展希望起到一定的积极作用。

[1][4]曾遂今.音乐社会学概论[M].北京:文化艺术出版社,1997.108,137.

[2]格·尼·波斯波洛夫.论美和艺术[M].上海:上海译文出版社,1981.284.

[3]秋浦.鄂伦春社会的发展[M].上海:上海人民出版社,1980.1063.