农村地质环境保护与治理恢复

2010-10-19魏金发池永翔卓弘春余振国

魏金发/池永翔/卓弘春/余振国

(1.福建省永安市启胜矿产有限公司, 三明 366000;2.中国地质大学(武汉)环境学院,武汉 430074;3.福建省地质调查院,福州 350001;4.中国国土资源经济研究院,北京 101149)

1 前言

人类社会发展的进程是利用和改造地质环境的过程,而地质环境问题也一直伴随和制约着人类社会的发展,威胁人类的身体健康和生命财产安全。从某种程度上说,人类发展经济、开发利用资源的过程也是和地质环境问题作斗争的过程。如何解决建设过程中出现的地质环境问题,协调经济发展和地质环境保护的关系,一直是人们长久探讨和思索的问题。

建设社会主义新农村体现了社会主义本质和共同富裕的要求,是落实科学发展观、构建和谐社会的要求。在发展农村经济的过程中,一方面由于加大对自然资源的开发利用,尤其是对矿产资源的开发利用,带来一系列的矿山地质环境问题;另一方面,随着基础建设规模的扩大,工程对岩土体的扰动加大,增加了地质环境的不稳定性。这些人为活动诱发的地质环境问题,不但形成安全隐患,影响了新农村建设的进程,而且降低了农村人居环境质量。解决好新农村建设过程中基础设施建设和矿产资源开发利用带来的地质环境问题,处理和解决好农村发展过程中的地质环境问题,改善农村人居环境,是社会主义新农村建设的一项重要内容。

2 农村主要地质环境问题

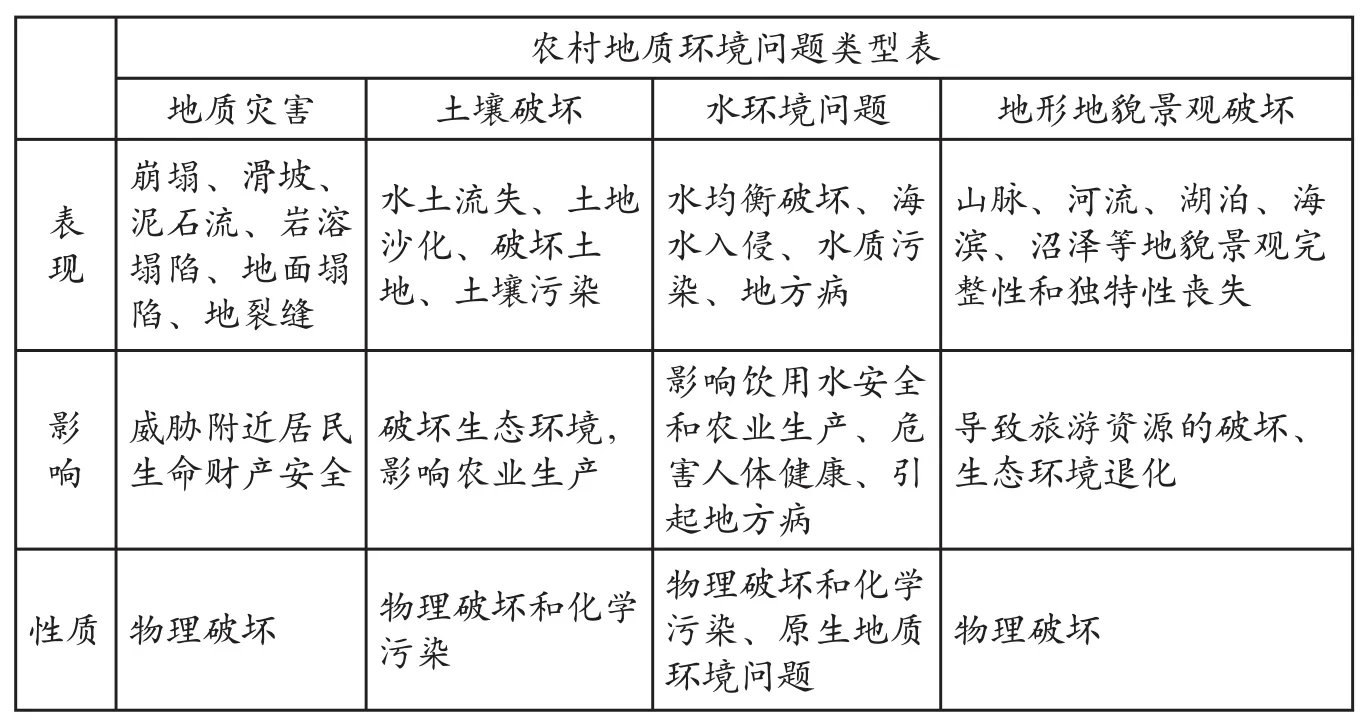

按照组成和影响地质环境的岩石、土、地表水、地下水、地质构造及各种地质作用等地质环境要素分,农村地质环境问题主要包括四大类:一是地质灾害,主要指自然和人类工程建设活动等引发的岩土体稳定性破坏,包括崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地面塌陷、地裂缝等;二是土壤破坏,包括水土流失、土地沙化、侵占和破坏土地、土壤污染等;三是水环境问题,包括饮用水安全问题、水均衡破坏、海水入侵、水质污染等;四是地形地貌景观破坏,主要指开山、采石、矿业活动、工程建设等破坏山脉、丘陵、河流、湖泊、海滨、沼泽等的活动(见下表)。

农村地质环境问题类型表地质灾害 土壤破坏 水环境问题 地形地貌景观破坏表现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地面塌陷、地裂缝水土流失、土地沙化、破坏土地、土壤污染水均衡破坏、海水入侵、水质污染、地方病山脉、河流、湖泊、海滨、沼泽等地貌景观完整性和独特性丧失影响威胁附近居民生命财产安全破坏生态环境,影响农业生产影响饮用水安全和农业生产、危害人体健康、引起地方病导致旅游资源的破坏、生态环境退化性质 物理破坏 物理破坏和化学污染物理破坏和化学污染、原生地质环境问题物理破坏

3 矿山地质环境问题产生的根源

3.1 矿产资源开发带来的矿山地质环境问题

3.1.1 新建矿山地质环境问题

开发矿产资源是发展农村经济的有效途径之一。在利益的驱使下,地方往往最大规模地开发矿产资源,且不注重矿山环境保护和治理。一些乡镇集体和个人采矿场,在河床、公路、铁路两侧开山采矿,乱采滥挖,乱堆乱放,经常把矸石甚至矿石堆放在河床、河口、公(铁)路边等处,一遇暴雨造成水土流失,产生滑坡,泥石流,把尾矿、矸石等冲入江河湖泊,造成水库河塘淤塞、洪水排泄不畅,甚至冲毁公路、铁路,导致交通中断,造成严重的经济损失。

3.1.2 历史遗留矿山地质环境问题

我国的矿山地质环境产生了大量的历史遗留问题,历史遗留的矿山环境问题复杂、牵涉面广,治理难度相对大,极大地影响着我国矿山环境保护与恢复治理的进程。由于难以找到责任人,环境保护和修复方面投入长期不足,历史遗留矿山环境问题长期影响着农村环境。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率低,产生的泥石流、崩塌、滑坡和塌陷等地质灾害相对更严重,有的直接影响人民生命财产安全。近年来,国家投入大量资金用于此类矿山的治理,并且取得了显著成效,但投入仍相对较少。

3.1.3 政策性关闭矿山的地质环境问题

政策性关闭矿山地质环境问题主要指资源枯竭矿山国家政策性关闭破产、矿业秩序治理整顿关闭等矿山产生或遗留的地质环境破坏。政策性关闭矿山的地质环境问题相对较多,尤其是在近年来党中央、国务院高度重视矿产资源保护和合理开发利用,加大对存在矿山布局不合理、经营粗放、浪费资源、破坏环境、安全生产事故频发等问题的矿山关闭力度的情况下。按照有关政策,此类矿山遗留的地质环境问题主要由中央和地方政府实施治理恢复,但由于中央财政投入相对有限,地方资金配套能力不足,治理恢复进度较为缓慢。

3.2 工程建设产生的地质环境问题

农村基础设施是农村经济社会发展和农民生产生活改善的重要物质基础。新农村基础设施建设包括现代农业建设、公共服务设施、农田水利建设等。这些建设项目对土石、砖瓦等建筑材料的需求较大,因此必将进一步扩大建筑工业矿山的规模。而地方和有关部门对此类矿山地质环境问题的监管意识相对薄弱,加之小型的砂石企业设备落后、技术水平相对较低,容易造成新的矿山环境问题。这些问题主要有:毁损土地资源、破坏植被与河道;诱发崩塌、滑坡、泥石流、采空塌陷、地面沉降、水土流失等。

此外,有些地方对新农村建设存在误解,认为新农村建设就是兴建新村庄,把新农村建设变成新村庄建设,盲目修建外观漂亮的房子、拓宽道路。这也使建设规模进一步扩大,进而使得相应矿山环境问题变得更为严重。

3.4 过量开采水资源引发的地质环境问题

从20世纪80年代以来,我国地面沉降范围开始从城市向农村扩展,并且呈现地面沉降范围不断扩大的趋势。地面沉降主要是由过量开采地下水致使地下水位下降引起的。沉降区域主要分布在北方以地下水作为主要供水水源且靠近城市的地区。地面沉降及地下水位下降引发地裂缝、海水入侵、土壤盐渍化和沙化等问题,导致耕地损毁或土壤质量下降、基础设施和建筑物等损坏。同时,地下水位下降使农业和生活用水成本增加甚至引起用水困难,并影响农业生产和生活。

3.5 工农业生产引起的地质环境问题

工业生产影响地质环境,是指工业废水排放引起的点源污染。近年来,国家加大对高能耗、高污染、资源型行业的布局和产品结构调控力度,加大环境污染治理力度,在一定程度上减少了环境污染。但对于农村污染治理投入相对较少,并且局部地区呈现高污染、高能耗产业向农村地区转移的现象。后者和当地政府以经济发展为目的盲目招商引资不无关系,其后果直接导致了农村环境质量的下降和破坏。工业生产过程中产生的污水正日益成为导致农村环境污染的主要源头。

农业生产引起的污染是指在农业生产活动中,农药及土地中的泥沙、营养盐等污染物,在降水或灌溉过程中,通过地表径流、壤中流、农田排水和地下渗漏等方式,进入水、土体而形成的面源污染。这些污染物主要来源于农田施肥、农药、畜禽及水产养殖。农业面源污染是最为重要且分布最为广泛的污染源之一,农业生产活动中的氮素和磷素等营养物、农药以及其他 有机或无机污染物,通过农田地表径流和农田渗漏形成地表和地下水环境污染。

3.6 原生地质环境问题

原生地质环境问题主要指地方病。我国农村地区地方病有:砷中毒、氟中毒、克山病、大骨节病以及甲状腺肿等。地方病大多通过地质环境因素诱发,地下水是最要的因素之一。地方性氟、砷中毒的分布与氟、砷的分布及其含量高低呈现较好的一致性。

4 加强农村地质环境保护与治理恢复的对策建议

4.1 进一步深化对新农村建设的认识

中央多次强调,新农村建设要遵循“从各地实际出发,尊重农民意愿”的原则,一切从农民利益出发,不能搞成劳民伤财的“害民工程”,在保证需要的前提下应该尽量减小建设规模,更不应搞盲目建设和攀比。同时,还应严格执行国家有关产业政策,减少污染和消耗,在发展地方经济的同时保证环境质量和人民群众生命财产安全。

4.2 提倡使用绿色能源,加强资源的综合利用

农村资源综合利用主要包含能源矿产的利用和建筑用矿产两方面。为了减少煤炭能源的使用、降低农村对就近煤矿用煤的需求,应在农村积极推广沼气等绿色能源。这能在一定程度上降低煤矿地质环境问题的发生率。针对新农村建设对建筑材料需求的增加及其导致的建筑工业矿山的进一步扩大,应提倡使用尾矿与煤矸石生产建筑材料。这不仅使废渣得到了利用,降低其对环境产生的破坏和污染,同时也能减少对土石的需求,是农村矿山地质环境问题预防和治理的一条有效途径。

4.3 合理开发利用矿产资源

新农村建设不能一味为追求效益而最大限度地开发矿产资源,不考虑可能发生的地质环境问题。应根据当地条件,合理开发利用矿产资源,提高矿产资源利用率,保护生态环境,使采矿业逐步向集约化、科技型、环保型发展。由于大多数矿山企业规模较小,加工工艺水平落后,资源浪费严重,应适当对一些企业进行产权改制,采取兼并、拍卖等方式,吸引有实力的企业进入。

4.4 开展地质环境保护与治理恢复

严格矿产资源开发、工程建设等的地质环境保护准入条件,在项目实施前开展充分的地质环境影响论证,根据开发、建设情况制定合理的地质环境保护方案并依照实施。对已经产生的地质环境破坏,应加大资金投入,根据破坏和影响程度制定合理的治理恢复计划,按照轻重缓急分阶段治理。重点应加强农村矿山地质环境管理,应遵循“谁破坏谁治理”的原则,落实治理恢复责任主体及其任务,加强矿山地质环境保护的法律法规和制度建设。严格执行现有关于矿山地质环境法律法规,并建立和完善矿山地质环境保护管理机构和监测体系、建立并完善矿山地质环境恢复保证金制度、建立健全矿山地质环境恢复治理的有效投资机制。

4.5 加强农村建设选址和规划

对于解决农村受地质灾害威胁的问题,除了对既有的灾害隐患点实施监测外,加强预警预报和搬迁避让之外,还应加强居民点规划或住宅建设前期的地质环境论证,尽可能避开潜在的地质灾害,保证地质环境安全。对于无法避让的,也应尽量在实施建设之前消除隐患。

4.6 建立社会资金参与保护和治理恢复机制

农村地质环境保护和治理恢复任务量大面广,而且呈现小而散的分布特征。如果仅通过中央和地方财政投入开展治理,必将经历一个长期的过程,在一定程度上将导致地质环境问题成为制约农村经济发展和人民群众生活质量改善的瓶颈。解决农村地质环境问题,需要全社会的参与,多渠道筹集治理恢复资金。国家应出台有关鼓励和优惠政策,按照“谁投资谁受益”的原则,保障投资人的合理收益。

5 结语

在实施新农村建设过程中,地质环境保护与经济发展的矛盾始终存在,它们相互制约,同时也相互促进。全面深入地了解我国农村地质环境现状,针对性地采取保护和治理恢复措施,是实现我国“全面建设小康社会”的宏伟目标的必要工作和有力保证。

[1] 张翼,曹世雄.陕北老区农村经济发展战略探讨[J]. 陕西农业科学,1995(2):37-38.

[2] 尤孝才.我国矿山地质环境的问题与保护对策探讨[J].地质技术经济管理,2002 (4):23-27.

[3]张劲,李兆华,朱联东,杨芳,赵泉.农业面源污染现状及其控制对策的研究进展[J].农业环境与发展,2009(3):1-5.