嗜麦芽窄食单胞菌呼吸道感染耐药性分析

2010-06-04黄汉辉谭湘萍梅峥嵘严鹏科广州医学院第三附属医院药剂科广州市510150

黄汉辉,谭湘萍,梅峥嵘,严鹏科(广州医学院第三附属医院药剂科,广州市 510150)

嗜麦芽窄食单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia,SMA)属于非发酵革兰阴性杆菌,为条件致病菌,广泛分布于水、土壤、植物根系和下水道污水中。由于近来年大量的使用广谱抗生素,以及气管插管,留置导管等生命支持系统的应用,嗜麦芽窄食单孢菌引起的感染不断上升,表现出复杂的耐药性。笔者对我院呼吸科嗜麦芽窄食单胞菌呼吸道感染住院患者的危险因素及对抗生素的敏感、耐药情况做出分析,为进一步预防和治疗该菌引起的感染提供临床参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌株来源:2008~2009年我院呼吸科患者的痰液在我院微生物实验室培养检出的嗜麦芽窄食单胞菌20株及其药敏结果。其中男12例,女8例,年龄57~91岁,平均80.9岁。

1.1.2 药敏试纸及培养基:药敏纸片,选用氨苄西林/舒巴坦、哌拉西林、哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢曲松、头孢吡肟、头孢替坦、氨曲南、亚胺培南、美罗培南、环丙沙星、左氧氟沙星、四环素、庆大霉素、阿米卡星、复方磺胺甲唑;培养基为XX公司的MH琼脂培养基。

1.1.3 仪器:梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物系统。

1.2 方法

1.2.1 菌株鉴定:经分离培养后,用梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物系统进行细菌鉴定。质控菌株:大肠埃希菌ATCC25922,金葡菌 ATCC25923,铜绿假单胞菌 ATCC27853。药敏试验:采用Kirby-Bauer药敏试验方法,操作及结果判断按照美国国家临床实验室标准化委员会(NCCLS)2006年版规定进行。

1.2.2 数据分析:统计学处理用Excel2007电子表格进行统计处理,统计出细菌检出株数、敏感菌株数,计算敏感率、耐药率。

2 结果

我院呼吸科住院患者2008~2009年间,痰液中共分离出20株嗜麦芽窄食单胞菌。其中2008年6株,2009年14株;住院例次20例。

2.1 危险因素

20例嗜麦芽窄食单胞菌呼吸道感染患者,资料完整并且符合医院感染诊断标准。平均年龄80.9岁,平均住院时间23.8天,均在入院后3~19日时检出菌株,检出前均使用了1~3种广谱的抗菌药物,用药目的是治疗其他感染或预防性应用,其中有2种以上基础疾病的19例,占95%,常见的基础疾病有慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、心脑血管疾病等。病例中气管插管或气管切开、胸腔闭式引流术、中心静脉穿刺等创伤性操作的共有7例,占35%。

2.2 合并感染发病情况

右下肺肺炎1例(5%),双肺肺炎2例(10%),双肺重症肺炎2例(10%),双侧支气管炎2例(10%),支气管炎3例(15%),慢性阻塞性肺病10例(50%)。其中有气管插管或气管切开、胸腔闭式引流术、中心静脉穿刺等创伤性操作的共有7例,占35%。

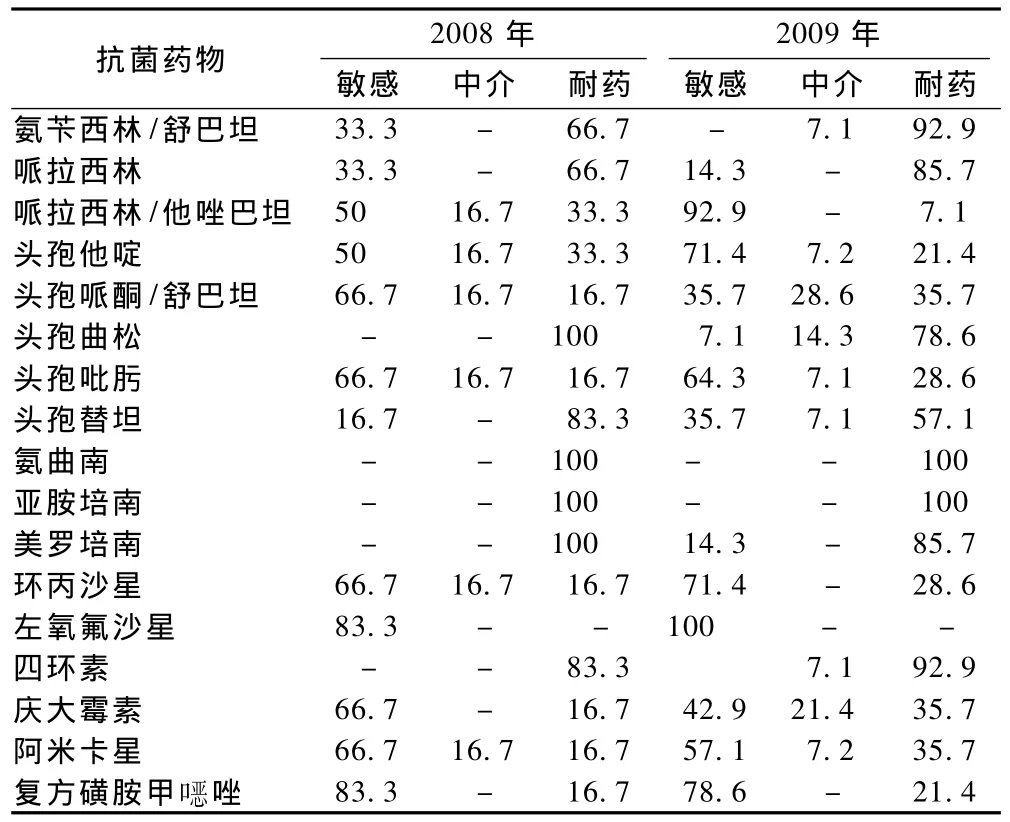

2.3 20株嗜麦芽窄食单胞菌的耐药性

20株嗜麦芽窄食单胞菌的耐药性,见表1。

表1 2008~2009年嗜麦芽窄食单胞菌对常用抗菌药物的耐药性(%)Tab 1 Resistant rates of stenotrophomonas maltophilia to common antibacterials from 2008 to 2009(%)

3 讨论

麦芽窄食单胞菌为条件致病菌,在许多医院的环境如气管插管、吸痰器、导管、喷雾装置、洗必泰液中均能分离到该菌。该菌可正常存于呼吸道中,作为条件致病菌,常在严重基础疾病、插管、机械通气、抗菌药物的大量使用、激素应用、使用免疫抑制剂治疗以及长期住院等情况下引起抵抗力低下的患者呼吸道感染。

我院2008,2009年呼吸科嗜麦芽窄食单胞菌分别检出7例及13例,占全年的53%及52%,与2004~2007相比有增加趋势,见表2。呼吸科患者的感染病原菌以革兰阴性杆菌为主,并且主要来自下呼吸道标本,其中以铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌居多。随着各种易感因素的增加,嗜麦芽窄食单胞菌在临床的分离率也日益增高,是临床标本中除铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌外最常见的非发酵革兰阴性杆菌。检出菌株中的20例呼吸科患者年龄偏高,平均年龄80.9岁,在菌株送检前均使用1~3种抗菌药物做相应的治疗,重症患者常有侵入性、创伤性操作检查,如慢性阻塞性肺病及支气管哮喘患者气道损伤,黏液细胞分泌增加,气管黏膜渗出增加,炎性细胞浸润,气管防御功能降低,使细菌更易黏附和生长。此类患者往往需要气管插管、有创通气,以改善缺氧及 CO2潴留,机械通气可损伤人体的上呼吸道功能,口咽部的细菌经气管插管壁向F蔓延至支气管、肺部,并形成细菌性生物膜,并随着机械通气时间的延长,患者感染的致病菌的机会增加。文中病例气管插管或气管切开、胸腔闭式引流术、中心静脉穿刺等创伤性操作的共有7例,占35%,同时留置胃管、深静脉导管和导尿管等的创伤性操作增加了感染的机会。由于各种高危因素的存在,导致了嗜麦芽窄食单胞菌感染不断的增加。

表2 嗜麦芽窄食单胞菌的科室分布Tab 2 Distribution of stenotrophomonas maltophilia in clinical departments

嗜麦芽窄食单胞菌耐药的机制可能主要与其胞菌外膜低通透性、多重外排系统、各种水解酶的产生以及靶位迅速突变等有关[1]。在多种革兰阴性菌中,氟喹诺酮类耐药常与靶位拓扑异构酶Ⅱ或Ⅳ的氟喹诺酮类耐药决定区(QRDRs)突变有关,但在研究中发现,在嗜麦芽窄食单胞菌的耐药株中,突变与氟喹诺酮耐药并无明确关系[2]。本文通过对病原菌的耐药结果分析提示,我院嗜麦芽窄食单胞菌对左氧氟沙星100%敏感,环丙沙星的敏感率也在70%以上,可作为感染的首选药物。

嗜麦芽窄食单胞菌易产生两种酶L1和 L2,这两种 β-内酰胺酶均可同时被诱导,对β-内酰胺类抗菌药物耐药主要是由于该菌产生青霉素酶、头孢菌素酶和金属 β-内酰胺酶[1],由于β-内酰胺酶种类繁多,其酶抑制剂仅对 A型中的一部分酶有效,而对其他型及A型中的超广谱β-内酰胺酶则无效,所以应用复合制剂后,仍可能有许多产酶耐药菌株存活下来[3]。因此,对加酶抑制剂的复合制剂不宜做首选,但在药物选择方面因为哌拉西林/他唑巴坦也有较高的敏感度,可作为备选药物。在本地区临床上对头孢菌素类的广范使用[4],使其诱导产生β-内酰胺酶及头孢菌素酶,水解多种抗生素,引起抗菌药物失去活性的程度不断的增加,虽然头孢他啶、头孢吡肟虽然对菌株敏感(见表1),但不适宜首选使用。由于亚胺培南等碳青霉烯类抗菌药物对嗜麦芽窄食单胞菌呈天然耐药性,在使用碳青霉烯类药物后,会迅速诱导细菌产生这两种酶,表现出强大的耐药性,因此,在临床缺乏特异性的诊断下,对表现类似一般的革兰阴性杆菌肺部感染,疑似嗜麦芽窄食单胞菌感染的情况下,不建议使用。对氨基糖苷类抗菌药物,可能与细菌壁的脂多糖结构改变有关[5],而aac(6)2Iz基因编码的氨基苷6-N-乙酰转移酶是导致嗜麦芽窄食单胞菌对氨基糖苷类耐药的主要原因。对多种抗生素的耐药,尤其对碳青霉烯类呈天然耐药,使细菌在抗菌药物选择的压力下,致病力较弱而耐药性较强的细菌有了更大的生存空间,给临床治疗带来困难。

本文20例嗜麦芽窄食单胞菌呼吸道感染患者的临床资料也表明,高龄、严重的基础疾病、长时间住院、长期使用广谱抗生素、免疫抑制剂或激素类等,以及气管插管、气管切开等侵入性操作是嗜麦芽窄食单胞菌呼吸道感染的危险因素。其多种的耐药机制使该菌对多种广谱抗菌药物耐药,而治疗药物的选择有限,所以治疗是一个综合性的治疗,首先应联合药敏结果选择适用的药物,必要时可考虑联合用药;其次应增强机体抵抗力,加强支持对症处理;重视病区空气和医疗器械消毒,尤其是各种呼吸治疗器械的严格消毒,以及医护人员注意无菌操作是切断传播途径,减少交叉感染,避免各种诱因及合理使用抗生素特别是第3代头孢菌素的使用是治疗和防止嗜麦芽窄食单胞菌感染的重要措施。

[1]薛洪源,候天文,李景苏.嗜麦芽窄食单胞菌感染的临床及抗菌药物应用分析[J].中国医院用药评价与分析,2009,9(8):580.

[2]陶传敏,吕晓菊,李 萍.嗜麦芽窄食单胞菌对氟喹诺酮类抗菌药的分子耐药机制研究[J].四川大学学报(医学版),2006,27(2):266.

[3]王 昆.某大型综合性医院呼吸科住院患者抗生素使用情况分析[J].药学实践杂志,2009,27(3):228.

[4]吴庆欢,伍俊妍,郑海银,等.2002年 ~2005年广州地区抗菌药物用药分析[J].中国医院用药评价与分析,2007,7(2):113.

[5]孙二琳,宋诗铎.嗜麦芽寡养单胞菌耐药机制的研究[J].中国抗生素杂志,2003,28(7):445.