牵引配合药物治疗颈性眩晕 32例

2010-04-25王广生张开放陕西省宝鸡华山医院骨科宝鸡721000

王广生 强 杰 张开放 陕西省宝鸡华山医院骨科(宝鸡 721000)

颈椎病又称颈椎综合症,是一种以退行性改变为基础的疾患,伴随着人均寿命的延长,发病率逐年增加。我们针对颈性眩晕,采用牵引和药物治疗,取得了很好的疗效,现就资料比较完整的 32例报道如下。

临床资料 本组 32例病人中,男性 23例,女性 9例;年龄 27~ 72岁,平均 54岁;病程最短 2周,最长为15年;病史 1年内的有 11例,1~ 3年有 12例,3年以上有 12例。在这些病例中,诊断明确,全部排除了神经系统和外周前庭器官器质性的病变。主要表现为眩晕,眩晕性质为旋转性 27例,站立不稳 2例,眼前发黑 3例,眩晕都是突然发作,持续时间大约为 1~ 6h,有 1例病人达到了 12h;眩晕发作时,与颈部活动有关的 21例,与身体姿势改变后引起眩晕的 6例,与情志有变化的 4例,无明显诱因而发作的 1例;发作时伴随症状:伴发恶心呕吐者有 14例,伴头痛者有 7例,伴心慌血压升高者 19例,伴记忆力减退失眠者 9例,伴手臂麻木者 3例,伴颈、肩部疼痛者 6例;体征:颈部活动都不同程度受限,其中前屈受限 11例,后伸受限 5例,左旋受限者 6例,右旋受限者 6例,神经根牵拉试验阳性者9例,椎间孔挤压试验阳性者 5例,昂白氏征阳性者 6例;X线片表现(颈椎正侧、双斜位片):颈椎各椎体各有不同程度的退行性改变,其中主要以 C4~ 5,C5~6,C6~ 7为主 ,其中 C3~ 4者 15例 ,C4~ 5者 26例 ,C5~ 6者 21例,C6~ 7者 3例;正位显示各椎体间隙不等宽,侧位显示:颈椎反曲 27例,生理曲度加大者 2例,斜位片示各神经根孔都不同程度有大小改变(小关节突伸入者 19例,增生变小者 6例)。血管多普勒检查:颈椎动脉硬化改变者 5例,两侧椎动脉一侧血管内径变细血流速度减慢者 17例,伴椎动脉狭窄者 6例。

治疗方法 本组 32例病人均采用传统的四头带牵引(枕颌带),对所有颈椎牵引患者均采用平卧位牵引,以防牵引时出现发晕,恶心等意外。牵引方向以颈椎的曲度确定,患者仰卧于硬板床上,颈椎曲度无改变者直牵引;反曲者,颈下垫一薄枕,向后下牵引;曲度过大者向前上牵引。牵引的重量为 1.5~2Kg,时间为 30~35min,每天牵引 3次。牵引时间 2~ 3周。同时用药物:5%葡萄糖注射液 250mL配合血塞通注射液 0.5g静滴,5%葡萄糖注射液 250mL配合陪他司汀 20mg静滴,1次 /d,连用 2周,口服颈复康冲剂 5g,2次 /d冲服,连用 3周。

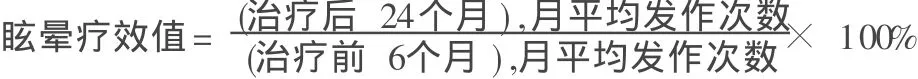

疗效标准 目前标准应用有上的仍按 1985年美国听力和平衡委员会标准[1],眩晕评定,以治疗后眩晕的动态变化和效果评价:

其中:0表示眩晕发作完全控制;1~40表示眩晕发作明显控制;41~ 80表示眩晕发作部分控制,大于120,表示眩晕治疗无效。如果治疗前期观察不到 6个月,取已知观察期的月平均眩晕发作次数。

治疗结果 经过治疗后,11例痊愈,13例显效,7例有效,1例无效,总有效率 94%以上,无效为 6%。其中这例无效者是颈椎增生非常严重,合并颈椎间盘突出,伴有严重的脊髓压迫症状,最后经手术治疗后显效。所有的颈性眩晕患者,经牵引治疗后,其伴随症状都有不同程度的减轻,其中有两例患者在治疗刚开始阶段眩晕症状有所加重,分析认为这是牵引过程中颈椎受到外力的刺激引起,未作特殊处理,3d后症状明显缓解。同时对所有治疗后的患者都要求出院后佩戴颈托 3个月,以巩固疗效。

随访 分别于治疗后 3月、6月和 1年随访,2例病情复发,其余稳定。

讨 论 颈性眩晕主要是椎动脉型颈椎病的一个主要临床表现,双侧椎动脉供给大脑血流量约占总数的 10~ 15%,供脊髓,脊神经等组织的血流量约占总数的 90%左右。颈椎正常屈伸时,对椎动脉的张力影响不大,不会引起供血障碍,但在向一侧旋转和侧屈时,因增加了该侧椎动脉张力,大脑供血减少,此时正常人往往可有另一侧代偿保证血供。而颈椎病患者,早期由于椎节退变失稳后,钩椎关节松动、变位,影响侧方上下横突孔,刺激和压迫椎动脉,引起血管痉挛、狭窄、扭曲或曲折等改变。中晚期,由于钩椎关节骨质增生,髓核脱出等直接压迫椎动脉而产生眩晕等症状。此外,颈椎病多见于中年之后,血管弹性回缩力减退,也是一个不可忽视的原因,如患者同时伴有椎动脉粥样硬化等就容易加速这一病变过程。针对这一发病的机理,我们在临床采用了牵引配合药物治疗方法。Scott[2]等认为,牵引治疗颈椎病时一种经验性方法,牵引前一定要结合病史、临床表现、体征、X线片、CT片等明确适应症,排除禁忌症,所以我们对患者牵引前,都进行了详尽的查体,并且在牵引时,严格控制牵引重量、时间、方向、次数,以及检查患者有无其它严重合并症。

颈椎病在中医被称为颈痹,它是中医风湿病的一种。外因是外感风寒湿邪,长期的颈部劳损。内因是中年肾精渐衰,筋脉失养。中医治疗有针灸、按摩、牵引,中药以舒筋通络、祛寒除湿等治疗原则。因此,采用牵引疗法,可使筋脉归位,舒筋通络、气血通畅。而颈部牵引通过牵引力和反牵引力之间的相互平衡,使头颈部相对固定于生理曲线状态,从而使颈椎列线不正的现象逐渐改变,甚至恢复正常;纠正了椎体的倾斜,使椎体间关节的扭曲、松动和错位等轻微的可逆性病理改变也随之消失。通过颈部牵引可使患椎椎间隙逐渐被牵开。通过牵引前后 X线片对比证明,牵引后每一椎间隙可增宽 2.5~5mm。同时牵引降低了椎间盘内压或使椎间盘内产生负压,后纵韧带张力增强,使早期、轻型患者在突出物尚未与周围组织形成粘连时,易于回纳,并可加强颈椎的稳定性。随着椎间关节的牵开,缓解了对神经根等组织的压迫与刺激,同时牵引的固定制动作用限制了颈椎活动,减少了因活动所造成的刺激或摩擦,有利于神经根及周围软组织局部炎性水肿、充血、渗出的吸收与消退。此外,牵引可使颈部痉挛肌肉逐渐放松,缓解疼痛症状,并使受限的功能运动得以恢复;早期因局部松动变位引起的椎动脉曲折、痉挛现象也可随牵引而改善,从而有利于大脑供血和脑脊液、脊髓血液循环的改善。

通过临床观察,颈性眩晕的患者年龄普遍在 45岁以上,男性略多于女性,一般无严重的并发症,X线片和 CT片示以颈 4以下退变为主,多普勒显示,颈动脉多伴有硬化和椎动脉双侧粗细不等,再给所有患者辅以扩血管药物治疗(血塞通和倍他司汀),这两个药物对改善大脑血供疗效较为肯定,在治疗中,也证明了这一点,不过在应用药物时因严格掌握药物的毒副作用和用药剂量。

[1] 李学佩.美尼尔氏病 [J].神经耳科学,1991,29(6):174-175.

[2] Scott et al.Conservative treatment.In Rothman.et al(eds): The Spine.philadelphia:W.B.Saunders Company.1992,11(6):590-591.