《中国曲艺志·湖南卷》的编纂出版意义

2009-12-24柳青

柳 青

1986年9月开始编纂的《中国曲艺志·湖南卷》历时六年,于1992年10月由新华出版社出版发行。全卷分为综述、图表、志略、传记四大部类,对湖南曲艺音乐进行了全面的介绍与论述。

一、《中国曲艺志·湖南卷》是建国以来收集整理最丰富全面的湖南民间曲艺音乐文献。

建国以来,湖南省曲艺音乐收集整理工作的主要成就有:

1954年湖南文化事业管理局收集整理出版《中国民间歌曲集》(其中收录有地花鼓、花灯、竹马灯等曲调);1955年出版《湖南丝弦音乐》(该书附有朱之屏的文稿《湖南丝弦音乐介绍》);1956年中国音乐研究所和湖南省文化局联合完成了《湖南音乐普查报告》,其中涉及23种湖南地方曲艺音乐;同期,邵阳行署对所属各县民间艺术进行了调查、挖掘、整理,编印有《武冈丝弦音乐》、《邵阳民间曲艺》等专辑;1957年,常德市编印《常德丝弦音乐调集》,祁阳县编印《祁阳民间音乐集》,湖南地花鼓、花灯研究所编印《湖南地花鼓花灯音乐资料》;1958年编印的《瑶族文化艺术的调查总结》中,记录了1956年首次发现并确认的瑶族无伴奏曲艺“雷却”的部分曲目;1959年湘西土家族苗族自治州民族艺术调查组编写了《湘西土家族民族艺术调查报告》,记录有土家族薅草锣鼓的源流沿革、曲目及其音乐等。

1960年代初,衡阳市文化馆组织渔鼓艺人记述编写了两集《衡阳渔鼓》;《通道侗族文化艺术的调查报告》记录了“嘎琵琶”的一些曲目。

1970年代,邵阳地区文化局文化工作者在城步苗族自治区和邵阳五丰铺镇,收集有包括曲艺在内的民间音乐资料200多首。祁阳县文化馆蒋钟谱于1972年收集祁阳小调曲调近200首。1970年代末湘西挖掘出苗族古老话的长篇曲目。

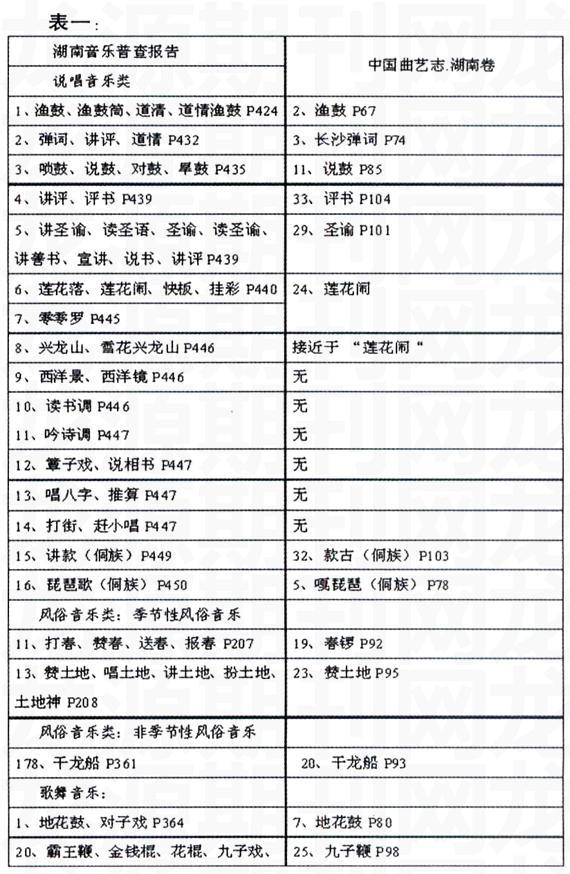

1980年代末《中国曲艺志·湖南卷》的收集整理研究工作,是在建国以来湖南曲艺音乐收集整理研究基础上展开的。将它涉及到的33种曲种和1956年《湖南音乐普查报告》中的23种曲种相比较(表一),可知:

表一:

《中国曲艺志·湖南卷》中除去《湖南音乐普查报告》当中的西洋景、读书调、吟诗调、簟子戏、唱八字、打街五项曲艺没有记载研究之外,新增加有18种曲艺曲种。它们分别是:

1、丝弦P63

2、长沙弹词P74

3、祁阳小调 P76

4、太平南曲P79(常德市石门县)

5、薅草锣鼓P81(湘西、湘北和湘中)

6、华容番邦鼓P83(岳阳华容)

7、丧鼓P84(全省)

8、对鼓P86(澧水流域)

9、跳三鼓P87(常德、华容、安乡)

10、长沙大鼓P89(1958年由长沙市曲艺队评书演员欧德林编创而成)

11、花鼓坐唱P91

12、嘎堂套P91(瑶族)

13、师门傩歌P93湘西南

14、梯玛神歌P94(湘西南)

15、雷却P99

16、甘结P99

17、排话P100(苗族)

18、古老话P101(苗族)

从上列增加的曲种可知地方曲艺音乐普查工作的进步,为湖南曲艺音乐品种的挖掘、确定做出了贡献。

二、《中国曲艺志·湖南卷》体例严谨,在收集整理湖南地方曲艺音乐方面,除音乐本体的研究说明之外还附有其他佐证或旁涉文化资料,体现出了史料性的文献价值与多功能的实用价值。

《中国曲艺志·湖南卷》作为中国民族音乐集成之一,和其他四种民间音乐集成一起构筑了我国民族音乐研究的基础工程。音乐志、音乐集成与一般的民族音乐“资料汇编”的原则不一样。从《中国曲艺志·湖南卷》的普查文字文献资料可知,该书不仅对各种民间音乐的产生、流传、演唱、演奏形式、艺人的简历及艺术创作等均作了比较详细的记录,还比较深入地了解了民间艺人的口碑资料,以及与民间音乐本体有关联的社会文化资料。“透过对民族音乐遗产的了解,我们可以清楚地看出各民族、各地区社会生活各个侧面的真实面貌。…… 这些反映历史深度和生活广度的民间音乐品种,实际上可以说是一个地区、一个民族社会生活的百科全书。”(冯光玉《传统与现代》,中国华侨出版社1993年版P178)

《中国曲艺志·湖南卷》的编纂出版,为音乐工作者、音乐爱好者提供了演唱、演奏、演出和研究的重要材料。这些材料是民族音乐继承传统、推陈出新的基础,同时,在研究我省各地的政治、历史、文学、语言、民族、民俗、民情等方面,具有较高的文献参考价值。

三、《中国曲艺志·湖南卷》反映出了20世纪下半叶湖南曲艺曲种的认定研究,以及湖南少数民族曲艺普查研究的最新成果。

从表一可知,1950年代划归在风俗音乐类的春锣、赞土地、干龙船,歌舞音乐类的地花鼓和九子鞭,戏剧音乐类的一人戏等民间音乐,在《中国曲艺志·湖南卷》中已经确定为曲艺曲种。《中国曲艺志·湖南卷》后记中还提及,“在对待一些曲种的认定上,我们也遇到一些问题,如师门傩歌,是此次编纂《湖南卷》时发现的,全省广为流布,但过去只当作一种风俗歌曲。通过查证,我们才认定它们是古代‘迎神送神、‘歌乐鼓舞的遗存,是与巫傩文化有渊源关系的曲种。”

《中国曲艺志·湖南卷》除新收录二十世纪五六十年代确认的侗族嘎琵琶、瑶族雷却之外,还收入了土家族的梯玛神歌,苗族的古老话、排话,侗族的款古,瑶族的甘结、嘎堂套等曲种。

《中国曲艺志·湖南卷》是全省地方文艺工作者以及全省、全国各级文化部门集体努力的成果,从民间音乐集成的历史文献价值而言,它达到了前所未有的高度。正如黄鹏翔评价民歌集成一样,五大类中国各省民族音乐集成在中国文化史上“厥功之伟,高如青天” !(黄翔鹏《中国人的音乐与音乐学》,山东文艺出版社1997年版P127)但是,笔者认为《中国曲艺志·湖南卷》也还存在不够尽善尽美的问题:

一、《中国曲艺志·湖南卷》缺乏相配套的各曲艺的音响音像资料。

《中国曲艺志·湖南卷》作为“地方的音乐志”,应该努力成为“音乐的地方志”。如果音乐集成文献附有普查音乐的音响音像文件,这将对曲艺音乐更为确切、直观、深入地研究提供最好的第一手材料。虽然民间音乐的文字描述是民间音乐研究案头工作的重点,但音乐本体和文字的音乐描述毕竟存在一定的差距,文字描述出的民间音乐永远不会等同于民间音乐本身。

二、《中国曲艺志·湖南卷》的曲艺音乐记谱存在一定的误差。

湖南省文化厅、湖南省民族事务委员会、中国曲艺家协会湖南分会《关于编辑出版<中国曲艺志·湖南卷>的通知》(湘文社(1987)17号文件),下达时间为1987年2月6日,同时还要求各地市州必须在当年7月之前完成分卷资料本的结构框架(初稿)。传统民间音乐的记谱本身就有较大的困难,把这样专业性以及技术性较强的记谱工作交给地方文化工作人员,而且在短时间内既要普查又要录音整理,还要承担记谱等诸多工作,出现误差是难免的。

三、《中国曲艺志·湖南卷》在研究地方曲艺的源流等方面还有待深入;而且研究文字当中对曲艺的“词本结构”、“演唱方法”及“独特的润腔方法”介绍极少,这是对曲艺音乐研究的某些缺陷。

冯光钰提出,在各种歌种、乐种、剧种音乐之前的释文里,应努力提供该民间音乐的起源、发展和现状,以及艺术特点,但《中国曲艺志·湖南卷》中所涉及的南平南曲、华容番邦鼓、说鼓、跳三鼓等曲艺曲种的源流沿革情况,以及澧县丧鼓四个流派的形成情况等,均囿于调查文献或调查方法、时间等诸多问题而没有得到很好的解答。

另,曲艺的表现方式以叙事为主,曲艺音乐同语言的结合相当密切。曲艺音乐的演唱表演有别于其他声乐艺术之处,就在于其独特的演唱方法和润腔技巧。《中国曲艺志·湖南卷》对某些曲艺品种的润腔与演唱特点均用“声情并茂、抑扬顿挫”一言以蔽之,缺乏更为具体的分析与说明。对曲艺的“词本结构”、“演唱方法”及“独特的润腔方法”介绍极少,对曲艺音乐的具体特征并未有突破性的实质研究。

综上所述,《中国曲艺志·湖南卷》的编纂出版是20世纪下半叶湖南地方曲艺音乐最重要、最丰富的音乐普查与研究成果,同时也是研究与学习湖南地方曲艺音乐最重要的文本资料。但是,湖南曲艺音乐的研究仍任重而道远,还有很多问题需要更细致、更全面、更深入地学习与探讨!

(作者单位:湖南理工学院音乐系)

责任编辑:尹雨