合成空间理论对仿拟的阐释力

2009-03-03罗胜杰张从益

罗胜杰 张从益

摘 要:Fauconnier于1985年提出了心理空间理论,历经数年发展到今天已成为合成空间理论,并成为认知语言学的重要组成部分,其成果为研究语言运用背后的认知活动——“仿拟”搭起了一个统一的理论框架。仿拟是语言活动中的常见现象,这一现象为新词新语的创造提供了一定途径。基于此,本文试图从合成空间理论视角对仿拟的阐释力加以探讨。

关键词:仿拟;合成空间理论;阐释

中图分类号:H315文献标识码:A文章编号:1000-5544(2009)01-0049-04

Abstract:Mental Space Theory, initiated in 1985 by Fauconnier in his Mental Space, has been developing rapidly and has grown into Blended Space Theory, which is rapidly emerging as a major force in cognitive science, and provides a unifying theoretical framework for a range of cognitive phenomena. Parody is common in language activities, and it provides a new approach to the creation of new words. This paper is an attempt to use the Blended Space Theory to seek a detailed analysis of parody with the focus on the meaning construction and reasoning mechanism of parody.

Key words: parody; Blended Space Theory; interpretation

一、 引言

纵观仿拟的研究历史,不少学者试图对仿拟现象作出种种阐释。20世纪30年代,中国现代修辞学的奠基者陈望道先生在《修辞学发凡》中首次提出了“仿拟”这一名称,并对其作出了介绍,随着它那独特巧妙的修辞效果的显现,这一辞格自然引起了人们的极大关注,以至今天发展成为言语社会中十分走红的一个“辞格明星”,频频出现在文学作品、广告、影视作品、店名及日常生活中,以其诙谐幽默、意味深长的魅力吸引着修辞学、语言学、心理学、美学等领域专家的眷顾。

在众多的研究学者中,徐国珍(2003)颇为突出,其专著《仿拟研究》对这一问题谈得较深。不过,虽然该著也曾结合认知语言学中的原型、图式与完型知识来研究,但对它的研究多见于修辞格层面及其应用层面,没有从认知层面探究其意义构建和解读过程中人的认知能力所发挥的巨大作用。仿拟看似简单,但其认知过程中的意义建构(meaning construction)却一直是困扰着语言学家和心理学家们的重大难题。20世纪90年代以来,著名语言学家Fauconnier与Turner共同创建了合成空间理论(Blended Space Theory)。在国外,有的学者开始运用这一理论阐述各种语言现象,但在国内迄今用它来阐释仿拟的还很少。本文拟从认知语言学理论出发,用合成空间理论来阐释仿拟的生成与理解机制,希望能对仿拟的意义生成机制提供更加有力的依据。

二、 合成空间理论简介

合成空间理论的正式提出首见于Fauconnier的第二部专著《思维与语言中的映射》(Mappings in Thought and Language)(Gilles Fauconnier 1997),这一理论是心理空间理论的延续和发展,是认知语言学研究的重要组成部分,它探讨了一种普遍的认知过程——概念合成。合成理论关注四个空间(类属空间、输入空间I、输入空间II、合成空间)之间的概念投射(conceptual projection),心理空间是包含各种元素的部分集合(partial assembles),由框定和认知模式构成,它们之间相互连接并随着思维和语篇的展开而修改。心理空间理论可以用来模拟思维和语言中的动态映射,业已用来解释大量的语言和非语言现象,如概念隐喻、转喻等。

从语义学角度来说,概念合成(conceptual integration)指语言使用者通过描述一种表面上看来不正常甚至荒谬的事情或情感以引起读者的意外或震惊,使读者及时调整他的概念范畴(梁艳春 2003)。从认知角度分析,其本质就是在两个输入心理空间(input mental spaces)之间建立部分匹配,然后将两个输入空间有选择地映射到一个新“合成”的心理空间(blended mental space),这一合成空间动态地形成层创结构(emergent structure)(Gilles Fauconnier 2003)。1996年,Fauconnier(福科尼亚)又与合作者Turner共同发表了Blending as a Central Process of Grammar,完整而又清晰地建立了CBT模型,并在1997(149-155)年详细论证了各空间之间的相互关系与作用,如图1:

该模型包括四个心理空间:即两个输入空间(input space)、一个类属空间或简称普遍空间(generic space)、一个合成空间 (blend/blended space)。各空间之间通过跨空间映射(cross-space mappings) 进行对应连接(counterpart connection)。在概念整合中,类属空间包含两个输入空间共有的抽象结构,形成普遍结构(generic structure);合成空间除了包含类属空间中的普遍结构外,还包含两个输入空间选择性投射(selective projection)的特定结构以及层创结构(emergent structure),这种层创结构是合成空间本身通过三种相互关联的方式产生的:1)组合(composition):将两输入空间的投射组合起来,这种组合后的投射形成各个输入空间以前均不存在的新关系;2)完善(completion):借助背景框架知识、认知和文化模式,组合结构从输入空间投射到合成空间。这一组合结构可视为合成空间中一个更大的完整结构中的构成部分。合成空间中由提取结构所激活的型式结构(pattern)不断完善,并形成一个更大的层创结构;3)扩展或称精细化(elaboration):合成空间中的结构可以扩展,这就是所谓的“对合成空间进行运演”(running the blend),即根据它自身的层创逻辑(emergic logic)在合成空间中进行认知运作。层创结构不存在于原有的输入空间中,体现了概念整合的创造性。概念整合中的任一空间都能随时得到调整,不但输入空间可以影响合成空间,反过来合成空间形成之后也可以影响并调整输入空间(李福印,丁研 2006)。Fauconnier总结了合成空间理论的五个主要特征,即:跨空间映射、来自于输入空间的部分投射、类属空间、事件的整合、层创结构,它是一种动态的、创造性认知活动。

三、仿拟的定义及表现形式

仿拟是“‘仿照某种现成的语言形式‘拟创造出一个临时性的新说法的修辞方法”(徐国珍 2003)。它在英文中有一对应词“parody”,说的是( piece of ) writing intended to amuse by imitating the style of writing used by somebody else.(通过模仿别人的写作风格以使写出来的东西有趣的一种写作手法)(罗胜杰 2005)。仿拟发生在两个层面:语法层面和语体层面,在语法层面上有词、短语和句子的仿拟,分别称仿词、仿语、仿句,举例如下:

(1) 仿词:富翁——负翁;空姐——空嫂;酒吧——网吧;baby-sitting——homesitting

(2) 仿语:草木皆兵——草木皆冰;默默无闻——默默无蚊;blue paper——white paper

(3) 仿句:利润诚可贵,信誉价更高。(仿自“生命诚可贵,爱情价更高。”)

Thirst come, thirst served.(仿自First come, first served.)

语体有公文语体、政论语体、文艺语体和广告语体之分,我们称这一层面的仿拟为仿调(或称仿篇),即摹仿上述语体而产生出的新作品,限于篇幅,就不一一举例。

仿拟的创造依赖于本体——它的摹仿对象,在此基础上产生新的语言形式即仿体,在格式上仍能看出本体的影子,是“旧瓶装新酒”,仿拟的目的意在推陈出新,收到某种表达效果,以诙谐幽默、讽刺挖苦为甚。

四、合成空间理论对仿拟的阐释力

1985年,福科尼亚(Fauconnier)出版了《心理空间》(Mental Space)一书(1994年由剑桥大学出版社再版),该书试图用心理空间理论展现语言运作背后的那座认知冰山。国内学者将其引进过来并开始利用该理论来解释语言认知的心理过程。如刘宇红(2002,2003)以此考察了词汇歧义和语用误解,孙亚(2001)研究了该理论在翻译中的应用,梁艳春(2003)以此来解释委婉语,靳琰、王小龙(2006)从这一理论出发,阐释了英汉仿拟的认知机制。1994年,福科尼亚在心理空间理论的基础上,与其同道Turner共同创建了合成空间理论(Blended Space Theory),这一理论在国内也得到了运用,如汪少华(2001,2002)探讨了这一理论对隐喻的阐释力,刘正光(2002)阐述了该理论的几个方面的问题并在承认它是人类的基本认知过程的基础上,对其提出了几点质疑,余渭深、董平荣(2003)利用该理论从认知层面对中国古典诗词的构建进行了简要个案分析。由此看出,概念整合是一种非常普遍的认知活动,具有极强的认知解释力。

作为一种非常普遍的认知操作,合成空间理论为解读仿拟的意义建构和推理机制提供了一种有力的、不可或缺的认知工具。近年来关于仿拟的研究层出不穷,但多从修辞学角度入手分析,较少从认知层面探讨。从概念整合理论看,“仿拟”一词本身就是一个复合空间,“仿”一词说明存在两个输入空间,“拟”则说明有创新,就是我们所说的层创结构。下面我们结合实例,利用合成空间理论来阐释仿拟的意义建构过程。

1. 房奴

现实生活中有不少举债购房者,背负巨额欠款,供养着又爱又恨的房子,生活质量直线下降,家庭储蓄锐减。这一情形可以用合成空间理论解释:我们形成一个输入空间I1,根据我们的认知,这一输入空间包含:购房、欠债、长期、偿还压力、生活水平下降;在我们的心理中找到一个词“奴隶”,形成输入空间I2,此空间包含:欠债、偿还、不自由、长期、压迫、生活质量差。类属空间提取了两个输入空间的共同组织与结构,即“欠债、偿还、压力、长期”,通过跨空间映射到合成空间,在合成空间里,人的心理在“偿还购房欠款”和“当奴隶”之间建立直接联系——有压力,受一条无形的绳索捆绑,不得不拼命干活还债。然后将这些元素(买房欠债和当奴隶)组合、完善(还债犹如当奴隶)并扩展形成层创结构(买了房子后人就成为它的奴隶了,不得不为它拼命干活)。完成了这些认知运作后,在人的思维中便呈现“房奴”一词(见图2)。

通过这种认知方式,我们还可以创造类似新词如“卡奴”(信用卡过分透支)、“车奴”(因购车背负大量债务)等,这些都是词汇层面的仿拟,短语也是一样,从下例可见一斑。

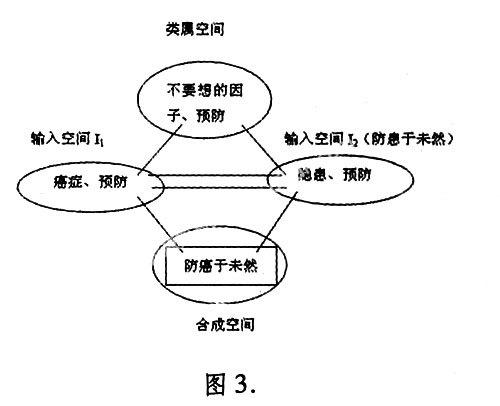

2. 防“癌”于未然

这是某癌症治疗药品广告,其产生的心理机制是这样的:我们为了给该药物寻找一合适的广告词,首先在心理上针对其疗效创造一个输入空间I1,它包含:癌症、预防。然后我们在头脑中搜寻到一个短语——“防患于未然”,该语句形成输入空间I2,它包含:隐患、预防。类属空间提取二者共同因子:不想要的因子(癌症和隐患都是人们不想要的)、预防,接着跨空间映射到合成空间并在合成空间里将这些映射组合、完善和扩展,形成层创结构:癌症一开始就要预防,在它没有出现之前预防,这如同隐患一开始就要预防一样。到此,认知运作完成,摹仿“防患于未然”的新的语言现象——“防癌于未然”油然而生(见图3)。

在实际生活中,为了以最小的努力收到最大的广告效应,商家往往通过这种手段,摹仿现成的语言表达形式,创造了许许多多广告用语如“默默无蚊的奉献(蚊香广告)”、“骑乐无穷(自行车广告)”、“美丽人生,鸡不可失(某烧鸡店广告)”等等,无一不体现合成空间理论的运用。

以上我们从汉语的角度论述了仿拟产生的认知机制,其实,在英语中仿拟产生的认知机制也是如此。

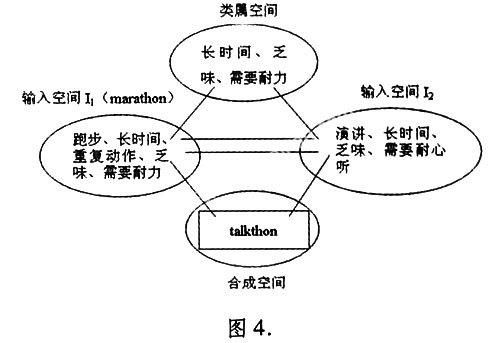

3. talkthon(马拉松式的冗长演讲)

该词仿自marathon一词,有的学者如王文斌(2005:284)把它归为析取词,有的学者(如林承璋等 2005:330)认为是类比词,我们认为它也是仿拟造词,因为它符合仿拟的基本特点——摹仿现成的语言行式而创造出的新的语言现象。该词的产生源于这样的心理机制:marathon一词构成一个输入空间I1,该空间包含:跑步、长时间、重复动作、乏味、需要耐力;我们同样可以遇见另一场合如长时间演讲,形成输入空间I2,它包含这些因素:演讲、长时间、乏味、需要耐心听。然后我们将二者的共同因子:长时间、乏味、需要耐力等投射到类属空间,然后跨空间映射到合成空间,在合成空间里,将两个输入空间投射的因素进行组合、完善并扩展,形成层创结构:长时间的演讲就如同马拉松比赛,冗长而乏味,对人们的耐心是一大考验,所以,我们就摹仿marathon仿造了talkthon一词(见图4)。

除了talkthon一词外,我们还可以仿造出许多其它的词,如:walkthon(步行马拉松)、telethon(马拉松式电视节目)、campainthon(马拉松式竞选活动)等,由此可见,通过仿拟,我们可以创造许多英语新词,仿拟成了新词产生的有效途径。

除了英语单词外,英语句子的仿拟也可以用该理论解释。

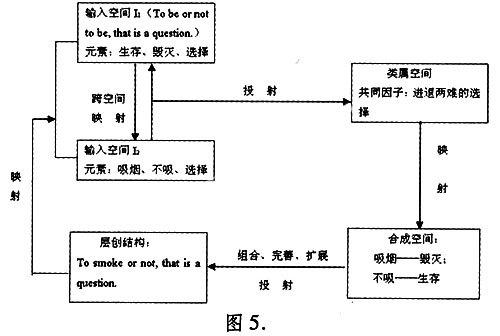

4. To smoke or not, that is a question.(烟,吸还是不吸,这是一个值得考虑的问题。)(罗胜杰 2007)

这句话仿自莎士比亚著名悲剧《哈姆莱特》中主人公哈姆莱特的独白:“To be or not to be, that is a question.”(生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。)我们尝试将此仿句产生的心理过程用另一种图式表现出来:(见图5)

与上述图形相似,该图反映的也是仿拟创作的心理过程:两个输入空间的共同因子投射到类属空间,再映射到合成空间,经组合、完善并扩展,形成层创结构:To smoke or not, that is a question.

我们把福氏的概念合成网络CIN用上述图示表示,可以看出,不论哪一种图形,都反映出这四个空间彼此联系、相互作用,输入空间的对应联系由跨空间映射完成,类属空间投射二个心理空间,然后映射至合成空间,在此空间里,映射来的元素经组合、完善和扩展,形成层创结构,层创结构是合成空间理论的核心,它具有虚拟性质和创造性质,按照这种层创逻辑进行推理,可以创造出与原来语言形式相似的新的语言形式,仿拟就是在层创结构中产生的,层创结构是仿拟产生的“孵化器”。透过空间理论,我们生活中常见的仿拟所产生的心理过程和认知机制可以得到很好的阐释。

五、结语

综合上述分析不难看出,合成空间理论给仿拟的产生提供了一个崭新的认知视角,同时也从另一个侧面论证了合成空间理论是一种重要的、有序的、强大的、系统的以及普遍的认知操作(Fauconnier. G & M. Turner 1998)。本文仅对英汉仿词、仿语和仿句做了分析,而较

长的仿篇所涉及到的合成空间可能会更复杂,还有待于今后进一步的研究。

参考文献

[1]Fauconnier. G. Mappings in Thought and Language[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1997.

[2]Fauconnier. G. conceptual integration[J]. 外国语,2001(3):37-43.

[3]Fauconnier. G. & M. Turner. Conceptual integration networks[J]. Cognitive Science, 1998(2):133-187.

[4]李福印,丁 研. 《我们思考的方式》述评[J]. 当代语言学,2006(2):174-179.

[5]梁艳春. 合成空间理论对委婉语的阐释力[J]. 暨南大学华文学院学报,2003(2):53-61.

[6]林承璋,刘世平. 英语词汇学引论[M]. 武昌:武汉大学出版社,2005.

[7]刘宇红. 心理空间理论与词汇歧义[J]. 外语学刊,2002(1):34-41.

[8]刘宇红. 心理空间理论与语用歧解策略[J]. 当代语言学,2003(2):173-182.

[9]刘正光. Fauconnier的概念合成理论:阐释与质疑[J]. 外语与外语教学,2002(10):8-12.

[10]罗胜杰. 英汉仿词比较[J]. 湖南工程学院学报,2005(2):31-33.

[11]罗胜杰. 英汉广告中的仿拟研究[J]. 湖南工程学院学报,2007 (1):53-56.

[12]孙 亚. 心理空间理论与翻译[J]. 上海科技翻译,2001(4):12-14.

[13]汪少华. 合成空间理论对隐喻的阐释力[J]. 外国语,2001(3):37-43.

[14]汪少华. 概念合成与隐喻的实时意义建构[J]. 当代语言学,2002(2):119-127.

[15]王文斌. 英语词法概论[M]. 上海:上海外语教育出版社,2005.

[16]徐国珍. 仿拟研究[M]. 南昌:江西人民出版社,2003.

[17]余渭深,董平荣. 合成空间理论与中国古典诗词意象[J]. 外语与外语教学,2003(3):4-6.

基金项目:本文系湖南省教育厅2006年科学研究项目《英汉仿拟辞格对比研究》的部分研究成果,项目编号:(06C251)。

作者简介:罗胜杰,湖南工程学院外国语学院副教授,硕士,研究方向为认知语言学与英汉对比。

张从益,湖南工程学院外国语学院教授,硕士生导师,研究方向为中西文化对比与翻译学。

收稿日期2008-03-19

责任编校石春让