中国现当代文学中的仆人形象研究

2025-02-24黄馨慧

《说文解字》中“奴”释义“持事者”,“仆”释义“给事者”。《新华字典》中对“仆人”的解释是“被雇到家里做杂事、供役使的人”。中国现当代文学中的仆人形象众多,形色各异,而仆人书写也构成了一种“群体观察”。对比现代文学与当代文学,由现代文学开启的“奴性”阐释与“奴性”批判也同样在发生着变化。

一、现代文学中的仆人群体及其悲剧底色

现代文学中的仆人书写常与苦难叙事相伴而生,呈现历史、社会与人性多维压力作用下的底层群体的命运悲剧、积弊深久的社会悲剧。仆人按照类型可以分为“贵仆”“恶仆”与“忠仆”三类。

“贵仆”表面上按照一套“为己”的生存逻辑行事,无意识地充当其所供养阶级的捍卫者,以上层阶级赋予的微薄的权力压榨比他们更低等级的人,如《北京人》中的陈奶妈,“知悉曾家事最多,有话就说,曾家上上下下都有些惹她不起”;骆宾基《老女仆》中的曹妈是俞家女主人最信任的老仆,一面讨好主人一面又在主人缺位时以上位者自居。贵仆处于主人与更下层的仆人之间,极易耽溺于表面的风光,并无颠覆阶级的能力或意愿。

“恶仆”遵循一套纯然“为己”的生存逻辑,阳奉阴违且为私利不惜以恶的手段贬害弱者,如《雷雨》中算计主家妄想卖女求荣的鲁贵,《日出》中欺压弱者、为虎作伥的王福升。恶仆品行卑劣,行事猥琐,其恶在于展现了底层人民之间的相互碾压,同时也展现了结构性问题下的非道德生存法则的无奈。

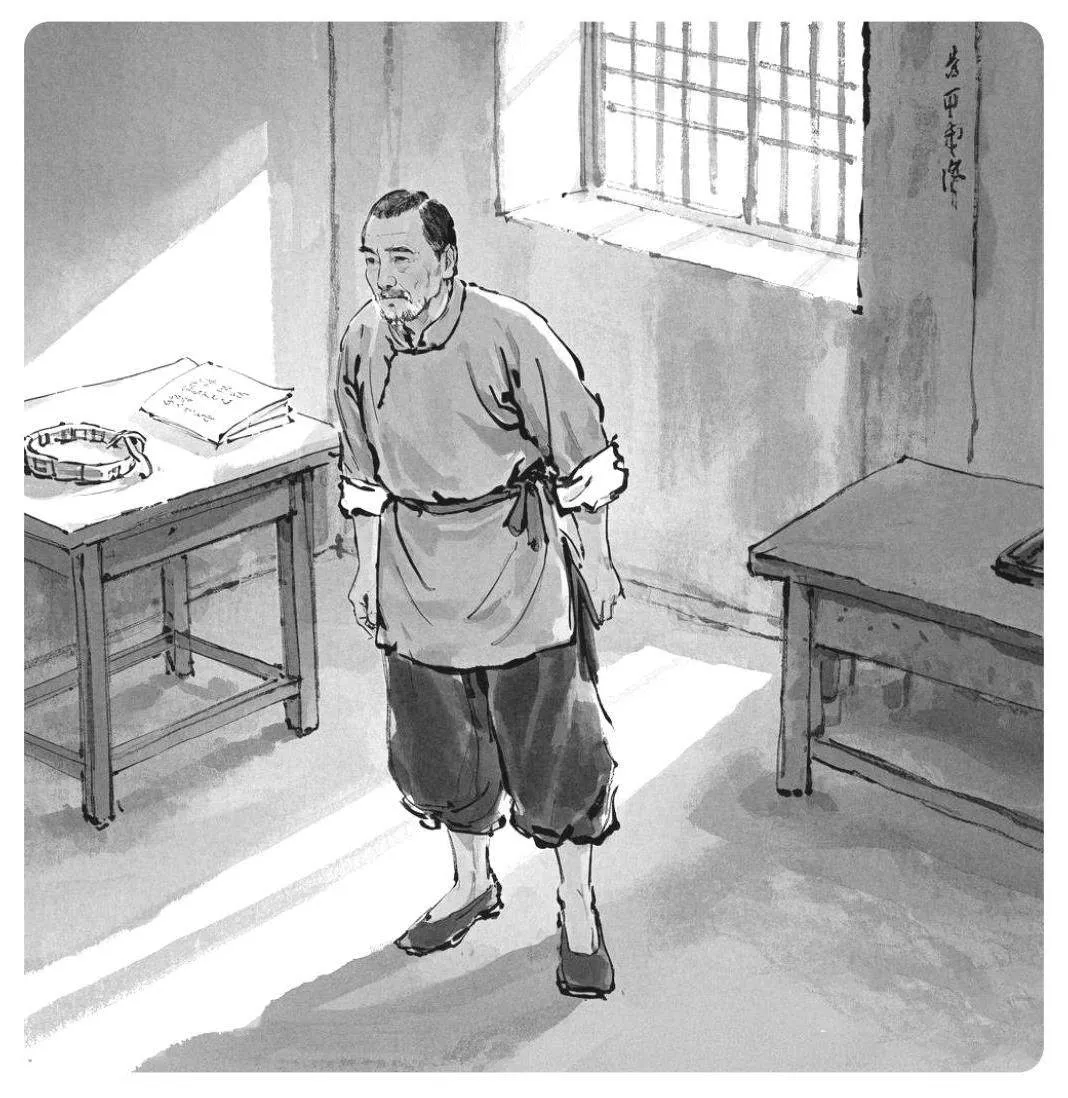

“忠仆”常为驯顺不自知的“愚仆”、软弱无能的“苦命人”,是现代文学中数量最多、最典型的一类仆人。他们通常淳朴本分,对主家忠诚恭顺,如鲁迅笔下的闰土、长妈妈和祥林嫂,柔石《为奴隶的母亲》中的春宝娘,老舍《牛天赐传》中的四虎子,巴金《憩园》中的李老汉。他们的悲剧性在于对一套已然是歪曲了的社会秩序表现出绝对的、无意识的驯顺,承受肉体与精神双重规训的过程中既感受到强烈的悲哀,又无可奈何,而这种本意为求自保的乖顺在一个良俗错位的时代反倒使他们遭受最不公正的迫害,弱者的善在恃强凌弱的时代表现出如“稚子抱金过市”般的残酷与悲哀。

现代文学中仆人书写的悲剧归根到底是弱者、平民与庸碌者的共同悲剧:普通人尚且难以凭个人力量颠覆积弊已久的阶级秩序,更何况非自由身的仆人。平民悲剧根源是专制社会的结构性困境。其一,经济制度导致了层级压迫与“奴性”的依赖。例如,《日出》中黄省三为了微薄的薪水苦苦哀求李石清,李石清又同样有自己的金钱危机,终日奉承巴结贵妇大亨,妄图飞黄腾达。其二,社会权力结构中存在上位者对下位者的碾压与旁观。例如,《祝福》中鲁四老爷一家对祥林嫂的苦难置若罔闻,《家》中高老太爷随意指配丫鬟鸣凤的婚姻。其三,阶级观念固化造成主仆心理结构的双向扭曲,前者习惯于凌驾与威慑,后者习惯于屈从与驯顺。按照葛兰西的“臣属”概念,“专制的情况下必然从结构上发展的智力卑下和顺从遵守的习惯和品质”(罗岗《“主奴结构”与“底层”发声—从保罗·弗莱雷到鲁迅》)。现代文学揭露了最本质、最无解、最彻底的一种“奴性”,即是自我意识的奴性。以《故乡》为例,重逢后闰土已无法平视迅哥,他恭敬地喊“老爷”并非刻意恭维,“可悲的厚障壁”已重塑了他的气质人格。这也不禁使人质疑童年回忆情节的真实性,迅哥视角作为带有主观色彩的儿童视角,又是否有意无意地避开了“总角之宴”中隐藏的“厚壁障”呢?

二、当代文学中的仆人群像及其文化象征意义

文学“怎样说话”即作家“如何叙事”。当代中国没有传统意义上的仆人,作家在塑造和把握仆人形象时常借助“作为既定前提的文学史资源”对仆人形象进行合理的想象—这即是作家需要抉择“怎样说话”(陈晓明《表意的焦虑》),当代作家挪移了仆人书写的叙事空间,并重新解释了主奴关系。

(一)民间性符号与归乡隐喻:仆人形象的文化象征意义

仆人书写的叙事空间相较现代文学发生转变:从《雷雨》中的资本家客厅、《日出》中的摩登都市交际花的酒局、《家》中的封建大宅,变成了《人面桃花》中的乡绅阁楼,《文城》《活着》中的小地主家宅,《红高粱家族》中的高密东北乡,以及《白鹿原》中的西北村落田垄。从文化表征的意义上来看,以乡野空间为叙事背景体现了作家对民间文化的思考,仆人形象契合虚构的乡野时空辅助表现叙事的真实性。从立意的角度来看,乡野空间寄寓了创作者的“归乡”情感冲动。叙事空间转变同样隐喻了社会结构变动:随着传统社会框架的解体,主仆关系中显性的权力结构转为隐性。仆人不再是绝对的“被压迫者”,而更近似小市民和农民,与工作职责的绑定比与主人的绑定更牢靠:宝琛、喜鹊既是陆家的家仆,也是普济村民;鹿三是“白鹿原上最好的一个长工”;罗汉大爷是单家酒厂的管事兼长工;田氏兄弟是林祥福家的管家,也同佃户一样在田间劳作。仆人在阶级叙事与乡村叙事之中扮演了一个恰到好处的中介形象。

仆人书写中的归乡主题构成了对知识分子归乡叙事的补充。知识分子的“归乡”基本遵循“在乡-离乡-归乡”的动态叙事逻辑,呈现视野变动下的文化反思。仆人与乡野空间一体,在归乡叙事中扮演静态的乡村守望者:或如《红高粱家族》中罗汉大爷“像忠实的看家狗一样看守着我家的产业”驻守;或作为故乡的象征承接游子归乡,如《文城》中田氏兄弟带林祥福“叶落归根”。林祥福复杂曲折的“离乡-寻找-返乡”与田氏兄弟的“寻主-归乡”之途呈现出复调式的互文,并且在结尾处可以发现属于林祥福的归乡叙事最终是在田氏兄弟的行动序列中实现的。

乡野空间是承载与呈现作为底层民众的仆人群体典型性格与生存智慧的最佳场域。现代仆人群体表现出的忠善沉稳与象征传统的大地的温敦质朴气质相契合,以鹿三和罗汉大爷为例:鹿三稳成持重,沉默寡言,对白嘉轩来说意味着“镇静和抗御的力量”(林语堂著,郝志东、沈益洪译《中国人》),他数次找鹿三倾诉蕴含着“回返至传统道德文化根基处”的象征意义;罗汉大爷更是被塑造成一个传统意义上忠君奉主的民族英雄,日常“品行端方,忠心耿耿”,在被残杀的时刻却展现出了红高粱家族式的坚毅血性,沉静的忠与激情的勇在他身上得到了均质呈现。

叙事空间转换对应着当代小说对现代性与民族精神的反思,“返乡”情节的演绎则表征当代作家文化心理结构的普遍转变:在现代意识的重新发掘下回到民间寻求民族性自我,利用本民族古久精神、深袤文化资源重铸民族自我。

(二)错位与救赎:当代文学对主仆关系的新解

古典文学中常有丫鬟为小姐、书童为公子代言的情节,仆人替主人说不适合说的话,做不适合做的事情,他们的行动可被视为主人意志的延伸,主仆间存在着一种“双簧关系”。当代文学在此基础上对主仆关系进行了新的阐释。

首先,当代文学拆解了主仆关系的内部逻辑:阶级压迫的表象下也存在依附与黏合的属性:“在现实处境中,被压迫者一直是‘依附’于压迫者的。也许他们知道自己正在遭受践踏,甚至也意识到自己是压迫者的对立面,但被压迫者却未必渴望‘解放’,他们可能更向往和认同压迫者的一方,在那里找到‘做人(manhood)’的榜样。”(李云雷《“底层文学”研究读本》)主奴权力结构同时产生压迫与依赖的双重效应,呈现为下位者自愿驯顺心理结构。鹿三对白嘉轩无条件的支持,田氏兄弟对林祥福的忠诚,反映了佃农长工对地主的依附心理。《我的帝王生涯》展示了“依赖的悲剧”:被遣散的前代大燮朝宦官在等待召回中死于饥寒,王朝权力豢养出他们驯顺的性格也令其深陷“无能的安全感”。

其次,当代文学在主奴关系中赋予仆人更大的自主意识,从“为他的存在”转为“为己的存在”。鹿三杀害田小娥符合封建礼教的捍卫者白嘉轩的立场,但又导致黑娃误会与白嘉轩代鹿三受过的连环情节,造成“主尊仆卑”倒反。《妻妾成群》中死去的雁儿梳着太太的圆髻出现在颂莲的梦境中,暗示颂莲对“雌竞”的渴望而又畏惧的隐秘心理。

当代作家展示了主仆关系中“生命庇佑与心灵救赎”的二级性,主对仆的衣食庇佑弥补了仆人在经济上的贫瘠,仆对主的救赎和慰藉超越阶级学识而散发出纯净的人性良善。

三、当代文学仆人形象及书写意义的转变

陈平原《中国小说叙事模式的转变》中写道:“每一个时代的作家都有权利选择他们认为最合适的表达方式,这里没有对错或高低之分……关键在于新的叙事模式是否更准确更生动地表现了现代人的生活与感情。”当代作家以不同观看视角、写作立意赋予仆人不同的命运结局与精神内核,有意避免革命现实主义文学中脸谱化程式化的人物塑造方式,将仆人书写的视点凝聚在被宏大叙事掩盖的日常琐隙,将其从象征底层人民的类型符号还原为真实生活图景中的人。

(一)底层叙事与平民文学:启蒙主题的延续

刘志权在《从“写平民”到“平民写”—试论20世纪末“平民文学”的研究思路》中诠释了当代文学中反馈出的“平民精神”:“即一个人可能就社会地位及生活条件而言是平民,但就其精神上的强健来说,其实是精英的甚至贵族式的。”罗汉大爷、鹿三、喜鹊、燕郎等仆人的经验与视角全然是底层的,但他们的叙事却能反映出“求生者的求胜”的意味。

当代文学揭示了仆人身份的暧昧的居中性。仆人介于自由平民与真正底层之间,处于显性“侍奉-庇佑”关系结构之中不困于口腹的需求。主人的破产可能会让他们变为拥有自由身的农民,而也容易滑向真正无产无业的底层,如翠喜、田小娥,仆人身份仍然是悬置在他们“求生”命途中的悲剧隐喻。当代文学写出了“仆者的求胜”,如罗汉大爷临刑时超人的无畏英勇;鹿三在交农事件中领悟到“自己说话”的自由;喜鹊摆脱了文盲的懵懂与蒙昧,在诗的世界获得了精神性的救赎。无论是道德觉醒、知识觉醒还是自我觉醒,他们是在精神上跨越了仆者身份自行卸下奴性的一批人,走出“不成熟状态”的一批人,与启蒙者同为人生胜者。

仆人群体意识觉醒与启蒙觉悟提升了普罗文艺中形而上层面的价值,“平民的辛劳、贫困、实际的生活方式产生了平民精神,平民精神具有世俗性、功利性和平凡性……正是这种平民精神生发出现代性,成为现代社会的催化力量”(杨春时《鲁迅的贵族精神与胡适的平民精神—从现代性审视的文学思潮》)。

(二)从观看到平视:视角与创作心态转变

现代仆人书写常以苦难叙事、社会问题叙事为底色,多采用知识分子与启蒙革命者视角,难以避免“看客视角”与底层苦难保持着距离感。当代仆人书写青睐平民视角。《人面桃花》中大半篇幅都是喜鹊、宝琛、老虎的视角中的革命,《白鹿原》同样以鹿三的视角书写了时代的变迁。书写方式转变反映了当代作家写作心态与立意的转变。鲁迅在《革命时代的文学—四月八日在黄埔军官学校讲》一文中曾呼吁“诸君是实际的战争者,是革命的战士”,当代作家不必再全部以投枪匕首式写作敲醒铁屋中沉睡的人,借助仆人视角反映底层在时代巨变中的彷徨。当代作家尝试回答:现代性启蒙这样一个宏大的命题如何兑现在日常生活图景之中,如果启蒙事件是由一部分先进的人发起,那么最终如何在普遍意义上获得推介,而叙写普罗的觉醒相当于揭示个人在宏大时代、深久历史、厚重文化面前如何寻找确定自我价值、完成自我启蒙与精神独立的过程。而这样的写法也反映出,当代作家以对隐性的、深层的民族文化心理变革的探讨取代了对结构性的社会阶级问题的追问。

现代作家与新时期作家同处外来文化输入的高峰期,影响现代作家更多是现实政治氛围与忧患国家的文化传统,所以在写作中常怀危机意识和批判精神,立意在反抗。当代作家拥有更自由开放的文化视野,更强调个人意识与反思意味。

仆人形象在小说中的叙事功能从展示社会悲剧与表征伏低卑劣的人性,到当代小说中担当起文化故土、民间精神象征与现代性启蒙意味的叙事意义。作家们书写仆人形象的立意也从现代尖锐批判突出“怜悯与恐惧”,到当代小说中拆解奴性、书写有血有肉的人。当代作家保留仆人作为传统底层平民具备如敦厚淳朴、真挚良善的典型性格,也放大其生命活力与表现力,使其形象从类型化、符号化到差异化、个性化呈现。“只有所有人的人性化取代了压迫者和被压迫者这一对矛盾:再也没有压迫者,也没有被压迫者,只有正在获得自由的过程中的人—在这一时刻。被压迫者才真正获得解放。”(李云雷《“底层文学”研究读本》)