信息技术在地下勘探数据采集与传输系统中的创新应用

2025-02-21张义涛

摘要:在资源需求持续增长与科技迅猛发展的背景下,地下勘探的深度、广度不断拓展,但传统数据处理方式滞后,信息技术应用迫在眉睫。深入探讨信息技术在地下勘探数据采集与传输系统中的创新应用,详细介绍信息技术在提升数据采集精度、优化传输效率、保障数据安全等方面的创新举措与应用效果,为地下勘探领域的现代化发展提供有力支撑。

关键词:信息技术;地下勘探;数据采集;数据传输

一、前言

随着地下勘探工程越来越复杂,越来越深入,人们对于数据采集及传输的准确性、高效性及可靠性等方面都有了越来越高的要求。传统数据采集和传输方式面对海量数据、复杂环境、实时性要求等问题,逐渐显露出许多局限性。信息技术的快速发展给上述问题的解决带来新机遇,将信息技术创新性地运用于地下勘探数据采集和传输系统就成为促进这一领域向前发展的关键要素。

二、信息技术在地下勘探数据采集与传输系统中的创新应用价值

信息技术对地下勘探数据采集和传输系统具有显著、多维度的创新性运用价值[1]。一是数据采集精准性空前提高。在高精度传感器和先进数据采集算法的辅助下,可以更精细地检测和记录井下复杂地质结构和矿产资源分布情况。例如,新型地震波传感器能捕捉极微弱地层震动信号并转换为精细地质构造数据,对石油进行精准定位。对于天然气和其他关键能源资源,新型地震波传感器在选择储存地点和储量的评估中发挥了至关重要的作用。二是从数据处理和分析能力来看,云计算和大数据技术协同使系统具有很强的智慧。大量地下勘探数据可存储于云端并进行分布式计算,通过大数据分析工具发现数据间潜在的联系与规律[2]。例如,综合分析不同地区地质数据,可预测出地下矿产资源走向及富集地区,从而对勘探规划起到科学战略指导作用。同时,该数据处理能力还有利于优化勘探流程、减少无谓勘探环节、提高勘探效率、降低勘探成本。另外,信息技术创新性应用也推动地下勘探领域跨地域协作和知识共享,在互联网和云平台的支持下,各区域勘探团队能够便捷地进行数据共享、经验交流以及技术成果交流。例如,在特定的地质环境下,一个地区的成功勘探经验能够迅速传递到其他面对类似问题的地方,从而促进整个行业的技术革新和进步。信息技术对地下勘探数据采集和传输系统的创新性应用,给这一领域带来了一个高效、准确、智能、协同的崭新局面,有效地促进了我国地下资源勘探事业现代化进程。

三、信息技术在地下勘探数据采集与传输系统中的创新应用方法

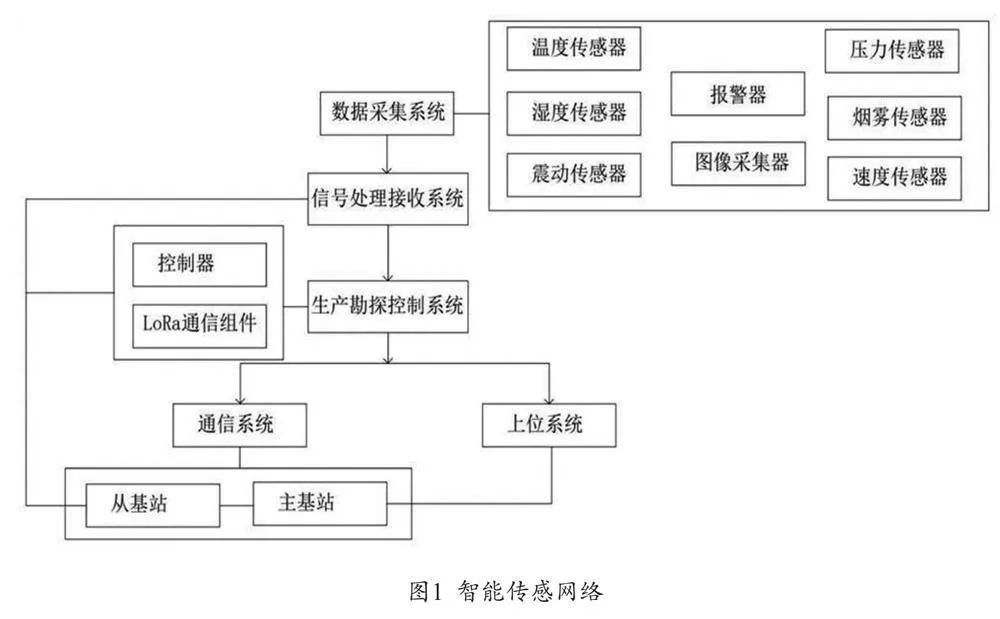

(一)智能传感网络的建设

在地下勘探数据的采集和传输系统中,智能传感网络的构建被视为信息技术的核心创新应用之一,地下勘探时,传感器布置和协同工作是关键[3]。以大型金属矿脉勘查工程为例,需要在勘查区域设置数千个传感器节点,涉及类型众多,如地质结构检测用的地震传感器、探测金属含量的电磁传感器和监测地下环境参数的温湿度传感器等。通过利用先进物联网技术建立智能传感网络,各传感器节点具有独立数据采集和初步处理的功能,如地震传感器可以准确地采集0.1Hz~100Hz频率区间内的振动信号,其分辨率可达0.01m/s²,能敏锐感受地层深处细微的地质变动。这些节点间采用低功耗蓝牙或者ZigBee无线通信协议实现短距离数据交互,并组成局域子网络,保证实时数据共享和协同处理。子网络又通过网关设备与4G或者5G广域网络连接,并向地面控制中心发送数据[4]。根据数据显示,采用这种智能传感网络的构建方法可以将数据采集效率提高超过30%,同时还能减少大约50%的数据传输延迟时间,有效确保了地下勘探数据获取和传递的及时性和准确性,并为之后的数据分析和决策奠定坚实基础。

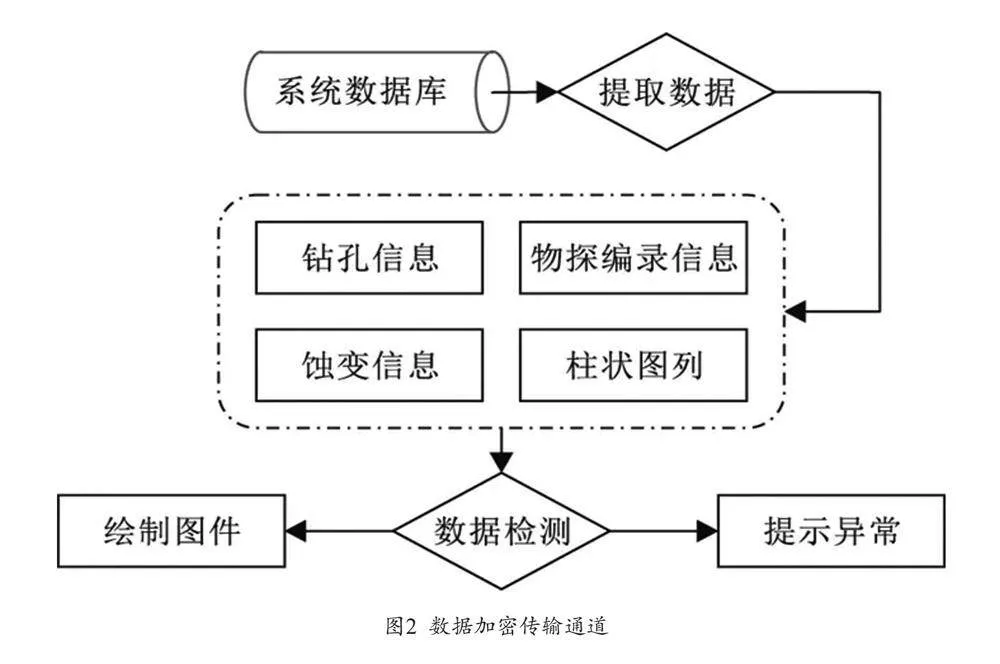

(二)建立数据加密传输通道

数据加密传输通道的建立,在确保地下勘探数据安全性和完整性方面发挥着无可替代的重要作用[5]。地下勘探时,所收集的资料通常涉及重要地质资源信息、勘探设备的运行参数和企业商业机密。举例来说,在某个深海油气田的勘查项目中,每日传送的数据量达到了数TB,涵盖了关于油气层深度、压力和储量预估等关键敏感信息。为了确保数据在传输时不被窃取或篡改,技术人员结合了高级加密标准(AES)算法和非对称加密的RSA算法来进行数据的加密处理。在进行数据传输之前,首先采用AES算法对数据进行了快速的对称加密处理,确保加密密钥的长度达到256位,从而保障了数据加密的高效性[6]。接下来,采用RSA算法对AES密钥进行了非对称的加密处理,其中RSA密钥的长度达到了2048位,从而确保了密钥传输的高度安全性。这样的双重加密方式使得黑客很难破译加密后的信息,即使在传输过程中被截获。根据安全测试的评估结果,使用这种加密的数据传输通道后,数据被解密的风险减少了超过99%,从而有效地确保了地下勘查数据的安全性,保障了地下资源勘探中企业及国家的效益和安全。

(三)多源数据融合的采集策略

多源数据融合采集策略是提升地下勘探数据全面性与准确性的重要手段,在一个综合性的城市地下空间勘探项目中,涉及多种数据源的采集[7]。例如,地质雷达可探测到地下0~50米深度范围内的地层结构,分辨率约为0.1米,能够清晰地呈现出地下岩石层、土层以及地下空洞等信息。地下管线探测仪则专注于检测各类金属与非金属管线的位置与走向,其定位精度可达到 0.05 米,可准确识别出供水、排水、燃气、电力等多种管线的分布情况[8]。例如,采用卡尔曼滤波算法对地质雷达和地下管线探测仪的数据进行融合,可使地下空间结构与管线位置的综合定位精度提高20%左右。

(四)优化的自适应传输协议

自适应传输协议优化对地下勘探数据采集和传输系统起到了极其关键的作用[9]。不同地下勘探场景对数据传输的要求存在显著差异。以浅地层考古勘探为例,其数据量比较少,但是对于实时性有很高的要求,要求把所检测遗迹的位置和形状信息迅速传送到地面,便于考古学家进行及时分析和判断。而在深层煤矿的勘探中,数据量大,涉及瓦斯浓度、煤层厚度、地质构造应力等很多方面的资料,并且传输环境比较复杂,存在信号干扰等问题[9]。

自适应传输协议可以针对这些不同的场合,对传输参数进行动态调节。在需要传输小数据量和高实时性的考古勘探数据时,该协议能够自动提升数据传输的频率,将数据传输的时间间隔缩短到0.1秒以内,从而确保数据能够迅速到达目的地。在处理深层煤矿勘查的大规模数据传输时,协议会优先确保数据的完整性,并通过数据分片和重传的方式,将数据划分为1024字节大小的段落进行传递,如果遇有信号丢失或者出错的情况,可以将自动重传的次数设定在五次之内,确保数据的准确传递。通过实地测试,发现在复杂的地下煤矿勘查环境中,使用自适应传输协议进行优化后,数据传输的准确性可以提高到98%或更高,这种优化有效地避免了由于数据丢失或者失误而造成勘探决策错误,极大地提升了地下勘探工作的安全性和工作效率[10]。

(五)云边协同的数据处理架构

云边协同数据处理架构是地下勘探数据有效利用的强大支撑。地下勘探作业时,边缘计算设备位于数据采集源头附近,如在地下金属矿勘探现场采集基站内布设边缘计算服务器。这些边缘服务器可以对原始数据进行一些初步处理,例如实时甄别海量矿石品位探测数据、剔除显著异常或者错误数据等,该技术能够以每秒10万条数据记录的速度进行处理,从而显著降低了数据传输的负担和云端计算的压力。而且云端数据中心计算资源丰富,存储海量数据。其能够深度分析边缘设备上传的初步加工后的数据,例如使用深度学习算法来预测建模不同地区矿石储量数据。以某大型地下铁矿勘查项目为例,在云边协同架构中,将边缘设备加工的数据上传到云端,云端使用其保存的世界范围内类似铁矿勘查数据进行查阅,经复杂神经网络模型分析,该铁矿潜在储量预测误差能控制在允许范围内。这种基于云边协同的数据处理策略,使得数据处理的效率提高了超过40%,不仅满足了地下勘查数据的实时处理需求,还能深入挖掘数据背后的潜在价值,为勘探资源的评价、开采计划的编制提供准确的依据[11]。

(六)虚拟现实辅助监控应用

虚拟现实(VR)作为辅助监测工具,为地下探查活动提供了一种创新的体验和高效的监测方法。地下隧道工程勘探时,通过布设360度全景摄像头及各种传感器对隧道进行拍摄,并把拍摄的影像、视频及环境数据传输给地面监控中心。地面工作人员在VR设备的帮助下,能够沉浸在隧道内,观察地质情况、支护结构情况等。例如,VR设备能将隧道内画面显示出来,分辨率为4K,刷新率为60帧/秒,让工作人员能清楚观察到岩石纹理、裂缝以及其他细节。同时,结合空间定位技术,工作人员在VR场景中能够精确测量隧道内不同位置的距离、角度等参数,测量精度可达到0.01米。就石油钻井勘探而言,VR技术能够对钻井时的地层变化、钻头受力进行仿真。根据数据显示,当引入VR作为辅助监测工具后,地下勘查项目中的安全事故率下降了大约30%,主要得益于工作人员能更迅速、更精确地识别并应对潜在的风险。另外,该可视化监测方式也提升了勘探决策效率,如隧道支护方案调整中采用VR场景直观显示等,决策所需的时间可以减少超过20%,在很大程度上加速了地下勘查项目的进展。

四、信息技术在地下勘探数据采集与传输系统中的创新应用趋势

伴随着科学技术的快速发展,将信息技术创新性地运用于地下勘探数据获取和传输系统,显示出了一系列引人注目的发展趋势。

一是传感器技术必将向更高的精度、微型化和智能化发展。这种新型的传感器有潜力达到纳米级别的分辨能力,能够检测到非常微弱的地质信号。例如,超灵敏的重力传感器能够精确地测量地下的微小密度差异,为寻找深层隐藏的矿体提供了关键的线索。同时,传感器还会融入更多的智能功能,比如自我诊断和自适应校准等,能够长期稳定地工作于复杂、严酷的地下环境,大大降低了人工维护成本和数据误差。

二是,就数据传输而言,5G和未来6G这些新一代通信技术深入应用,传输速度会有一个质的跨越。预计在6G网络条件下的数据传输速率可以达到每秒数太字节且延迟几乎为0,可以满足地下勘探对实时高清视频传输和大范围三维地质模型资料即时交互的超高带宽和低延迟的要求。另外,卫星通信和地面通信无缝结合,将保证偏远地区或者地下深层这些信号较弱地区的数据能够平稳传输,从而真正意义上实现地下勘探数据全球高效互联。

三是,云计算和边缘计算协同模式会得到进一步的优化。边缘计算设备计算能力会越来越强,可以在数据采集端附近对数据进行更加复杂的预处理和分析。例如,在地下完成地质灾害预警模型的初步运算。而云计算着眼于大尺度数据深度挖掘和长期存储,通过人工智能算法实现全球地下勘探数据关联分析和地质构造变化及资源分布趋势预测[12]。二者之间的智能切换和动态分配会根据勘探任务的需要和网络状况来自动进行,使得整个数据处理流程更灵活、更有效率。

四是,人工智能技术会深入到数据采集和传输等环节中。智能算法能够依据勘探目标对传感器最优布局进行自动规划,并对数据采集进行精准聚焦。传输时,以人工智能为核心的流量优化技术能够根据数据优先级和网络拥塞等因素对传输策略进行动态调整,确保关键数据能够及时发送。与此同时,由人工智能推动的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术将为地下勘探活动提供一种沉浸式的监控和交互体验,使得专家能够远程操作地下勘探设备,身临其境般进行地质勘查和故障诊断,极大地提升了勘探作业效率和安全性,促进了地下勘探领域向智能化和自动化方向阔步前进,揭开了地下资源勘探新的一页。

五、结语

信息技术对地下勘探数据采集和传输系统的创新性运用,显著提高了这一领域的技术水平。通过传感器技术、无线通信技术以及云计算技术等多种技术的协同合作,从而达到数据采集更加准确、传输更加有效以及存储处理更加智能等目的。但在使用过程中还需要注意技术稳定性、兼容性和数据安全。今后,在信息技术日益发展的背景下,地下勘探数据采集和传输系统也会迎来更多的创新和突破,从而进一步促进地下资源勘探工作的开展。

参考文献

[1]赵改善,何展翔.节点地震勘探技术发展的系统性思考[J].石油物探,2024,63(04):718-734.

[2]丛正.基于多尺度注意力网络的DAS地震数据复杂噪声消减方法设计与应用[D].吉林:东北电力大学:2024.

[3]梁家伟.可控震源组合激振方法研究[D].长春:吉林大学,2022.

[4]邰伟鹏.基于云技术的井下电法数据在线协同处理解释系统研究[D].徐州:中国矿业大学,2021.

[5]陈成栋.半航空瞬变电磁数据采集设计和数据校正研究[D].济南:山东大学,2021.

[6]李欣,冯晖元,赵鹏.工程物探技术在岩土工程勘察中的应用[J].石材,2024(11):87-89.

[7]翟勇.水平定向钻进技术在煤矿地质构造勘探中的应用[J].能源与节能,2024(07):46-48+64.

[8]曹吉林.物探技术在矿产资源勘查中的定量分析与实际案例研究 [J].新疆钢铁,2024(02):92-94.

[9]贺旭东.地震成像技术在油气浅层勘探中的应用意义及应用策略探究[J].化工设计通讯,2024,50(04):41-44.

[10]张登奎,王肃良,闫佳佳,等.综合物探方法在滑坡地质灾害勘探中的应用探究[J].物探装备,2024,34(02):137-140.

[11]樊洪明,董金鑫,王锋.基于地球物理方法的金属矿床勘探技术研究[J].世界有色金属,2024(07):112-114.

[12]张登奎,王肃良,闫佳佳,等.综合物探方法在滑坡地质灾害勘探中的应用探究[J].物探装备,2024,34(02):137-140.

作者单位:大庆油田有限责任公司试油试采分公司试油大队保卫队

责任编辑:王颖振 杨惠娟