借助信息技术提高小学数学课堂教学实效

2025-02-21隆爱霞

通过多媒体、微课等信息技术手段,教师能够创设出更加生动、直观的教学情境,使学生在视觉和听觉的双重刺激下,更好地理解抽象的数学概念。同时,信息技术也为教师提供了更加灵活多样的教学工具,让学生真正成为学习的主体。

一、教材分析

“克和千克”单元不仅承载着学生对质量单位的基础认知,还引导学生从对具体物品重量的感知逐步过渡到对抽象数量概念的理解。通过本单元的学习,学生不仅要认识并理解“克”和“千克”这两个基本的质量单位,还需要通过实际的物品称量和单位换算,建立“克”与“千克”之间的数量关系。本节课的教学特别注重通过实际操作、观察与比较,让学生亲身感知“克”和“千克”的重量差异,帮助他们将这些抽象的概念转化为具体的、可感知的知识点。教材内容安排科学合理,不仅符合学生的认知发展规律,还可以为学生后续学习其他相关单位,如“吨”或“毫克”,打下基础。因此,在教学过程中,如何通过多样化的教学手段帮助学生牢固掌握这些抽象概念,是本节课的重点与难点所在,也是教师在教学中需要特别关注的部分。

二、学情分析

三年级学生对日常生活中的物品重量已有一定的感性认识,但对“克”和“千克”这样的标准质量单位还比较陌生。学生的抽象思维能力尚在发展中,对数字与实际物体之间的关系理解有限,因此,需要通过大量的实际操作和感知活动来建立质量单位的概念。同时,这一年龄段的学生好奇心强,乐于动手实践,喜欢通过亲身体验来获得知识。因此,在教学过程中,教师需要设计丰富的实践活动,利用信息技术手段,如多媒体、互动工具等,直观地演示重量单位的应用,并通过实际操作加深学生的理解。此外,学生之间的认知水平存在差异,教师在教学中还应注意因材施教,采用分层教学的方法,确保每个学生都能有效掌握“克”和“千克”的概念与应用。

三、教学目标

1.能够准确认识并理解质量单位“克”和“千克”,初步建立1克和1千克的重量概念。(通过具体物品的称量与换算活动,学生能够熟练掌握“1千克=1000克”的单位换算关系,并能运用所学知识解决简单的实际问题,如计算物品的总重量或进行物品重量的比较。在这个过程中,学生还将学习如何使用天平、电子秤等常见的称量工具。)

2.通过动手实践、观察比较、合作探究等活动,在具体情境中感知并理解“克”和“千克”这两个质量单位的实际含义。(教学过程中,教师将引导学生使用信息技术工具,如多媒体、互动模拟软件等,帮助他们在操作中逐步建立抽象概念。这个过程中,学生不仅能够通过亲身体验加深对重量概念的理解,还将培养自主学习与合作探究的能力,逐步形成分析和解决问题的思维方式。)

3.进一步认识到数学与日常生活的密切联系,体会到数学知识在实际生活中的应用。

4.培养团队意识和合作精神,在学习中互相帮助、共同进步。

5.形成积极的学习态度和良好的学习习惯,并从中获得成就感和自信心。

四、教学过程

(一)多媒体直观导入,视频动画建立初步认知

本环节通过多媒体动画演示,帮助学生初步感知“克”和“千克”的概念。

师:同学们,今天我们学习一个非常有趣的数学知识。大家平时有没有注意到,我们在超市买东西时,商品包装上经常会看到一些数字和单位,如“500克”或“1千克”。这些单位表示的是什么呢?

生:是物品的重量!

师:没错!今天,我们就来认识“克”和“千克”这两个表示重量的单位。为了让大家更直观地了解这两个单位,我准备了一段有趣的小视频。大家仔细看,看完后告诉我你们的发现。

(播放视频,视频中展示了几种常见物品的重量,如糖果的重量用“克”表示,而大米的重量用“千克”表示。)

师:好了,视频看完了,现在谁能告诉我,你们在视频中看到了哪些物品的重量是用“克”来表示的?

生:糖果、花椒、瓜子……这些都用“克”来表示。

师:说得很好!那么,哪些物品的重量是用“千克”来表示的呢?

生:大米、面粉、水果……这些比较重的物品。

师:大家观察得非常仔细。现在你们知道了,比较轻的物品我们用“克”来表示,而比较重的物品则用“千克”来表示。其实,“1千克”就是“1000克”。接下来,我们将通过进一步的学习和实践,来掌握“克”和“千克”之间的关系。

(设计意图:通过视频动画导入,借助直观的视觉效果,帮助学生快速建立对“克”和“千克”单位的初步认识,为后续教学奠定基础。)

(二)数字工具互动教学,操作体验强化换算概念

本环节通过数字工具和操作体验,帮助学生理解“1千克=1000克”的换算概念。

师:同学们,刚才我们通过视频学习了“克”和“千克”这两个单位,现在我们来动手实践一下,看看怎么把“克”转换成“千克”。我这里有一个电子秤,我们可以用它来称量一些物品的重量。大家来看屏幕,我先来称一下这袋砂糖的重量。

(教师在电子秤上称量一袋500克的砂糖,并通过投影仪将电子秤的读数展示给学生。)

师:大家看,这袋砂糖的重量是500克。那么如果我们有两袋这样的砂糖,总重量是多少呢?

生:1000克!

师:很好。大家再来看一下,我把这两袋砂糖放在一起,电子秤上显示的是多少?

生:1千克!

师:对了,这说明1千克等于1000克。我们再来看看其他的物品,如这本书和一块橡皮擦。我们也来称一下它们的重量。谁愿意上来帮我操作一下?

(请一名学生上台,依次称量书和橡皮擦,并记录下它们的重量。)

师:这本书的重量是300克,橡皮擦是50克。那如果我们把它们放在一起称,会是多少呢?

生:350克。

师:非常棒!通过这些操作,我们可以看到,物品的重量可以用“克”来表示,而当它们的重量达到1000克时,我们就可以用“1千克”来表示。大家要记住,1千克等于1000克。这个换算关系在以后的学习中会经常用到。

(设计意图:通过数字工具的互动操作引导学生在实践中感知重量单位的换算关系,并通过动手操作和实时显示的数据强化对“1千克=1000克”这个换算关系的理解。这种方式让抽象的数学概念变得具体而直观,有助于学生更好地掌握知识。)

(三)微课辅助分组学习,动手实践提升理解能力

▲探究一:使用天平测量物品重量

师:同学们,现在我们要通过一个有趣的实验来进一步理解“克”和“千克”。我已经给每个小组准备了天平和几种不同的物品。我们要做的第一件事就是使用天平来测量这些物品的重量。大家先来观看一个简短的微课,学习如何正确使用天平。

(播放微课,展示如何调节天平、放置物品、读取重量。)

师:现在,每个小组都可以开始操作了。记住,要先调节天平,让它平衡,然后将物品放在天平的一侧,再在另一侧放砝码或重量块,直到天平再次平衡。你们要记录下每个物品的重量。

生:好的,老师!

(学生分组动手操作,测量不同物品的重量。)

▲探究二:使用电子秤测量重量

师:现在我们来进行第二个探究活动。这次我们将使用电子秤来测量物品的重量。电子秤操作起来更简单一些,只需要将物品放在秤上,读出显示屏上的数字即可。大家也可以通过微课学习如何正确使用电子秤。

(播放微课,演示如何使用电子秤。)

师:请各组同学再用电子秤测量一次刚才用天平称过的物品,看看两次测量的结果是否一致。如果不一致,你们可以讨论一下可能的原因。

生:好的,老师!

(学生使用电子秤测量,并对比结果。)

▲探究三:“克”与“千克”的换算练习

师:刚才我们用天平和电子秤分别测量了物品的重量,现在我们要做一些换算练习。每个小组的桌上都有一些物品的重量数据,有的用“克”表示,有的用“千克”表示。你们要把这些数据统一换算成“克”或“千克”,然后回答问题。

(学生在组内合作,进行“克”与“千克”的换算练习。)

师:大家换算得怎么样了?请各组派一名代表把你们的结果写在黑板上。

生:我们已经换算完了!

(学生代表将换算结果写在黑板上,教师检查并讲解。)

▲探究四:实际物品的称量与换算

师:最后一个探究活动是结合刚才的练习,实际称量你们手头的物品并进行换算。你们可以选择一些较重的物品,看看它们的重量是用“克”还是“千克”来表示更合适。然后,尝试把它们的重量换算成另一种单位来表示。

生:明白了,老师!

(学生再次使用天平和电子秤进行测量,并进行“克”与“千克”的换算。)

师:大家做得很好!通过这些探究活动,你们不仅学会了如何测量物品的重量,还能准确进行“克”与“千克”的换算。这些技能在日常生活中非常实用,希望大家能够掌握并运用到实际生活中。

(设计意图:通过微课辅助和分组探究,学生在动手实践中深刻理解“克”和“千克”的概念与换算关系;利用分组学习提高学生的合作能力,通过实际操作提升他们的理解能力,使抽象的数学概念变得具体、可感。)

(四)实时反馈与调整,在线工具确保正确掌握

本环节通过在线工具进行实时反馈与调整,帮助学生及时掌握知识点,纠正错误。

师:同学们,刚才我们通过实践活动学习了如何测量物品的重量,并进行了“克”与“千克”的换算。现在,来看看大家对这些知识的掌握情况。我准备了一些题目,大家可以使用平板电脑或手机扫描桌上的二维码,进入在线答题系统。每道题目都有时间限制,做完后系统会立即显示正确答案。

(学生使用在线工具答题。教师在教室内巡视,观察学生的答题情况。)

生:老师,我刚才好像选错了,这道题怎么选?

师:别担心,答题系统会在你完成后给出正确答案,并解释为什么。你可以根据提示再试一次。

(学生继续答题,系统实时反馈每道题的答案,并提供解释。教师巡视,发现学生在“克”与“千克”的换算过程中出现问题。)

师:大家注意一下,如果发现自己多次答错某类型的题目,说明可能是哪里还没理解透。现在暂停一下,请大家看大屏幕。我把几道大家做错的题目挑出来,咱们一起来讨论一下。

(教师通过投影仪展示几道常错题,逐步分析每道题的陷阱和正确解法,并解答学生的问题。)

师:通过刚才的练习,我们可以看到,大家对“克”与“千克”的换算理解得还不错,但在某些细节上还有些欠缺。大家记住,1千克等于1000克,这个关系很重要,以后遇到类似的题目,希望大家都能做对。

生:谢谢老师,我们明白了!

师:好的,那我们继续答题,看看大家有没有进步。

(学生继续答题,系统继续实时反馈。教师根据反馈情况随时调整教学内容。)

(设计意图:通过在线工具的实时反馈,学生能够立即看到自己的答题结果,并获得及时的指导和纠正。这种方式可以帮助教师快速了解全班学生对知识的掌握情况,并根据学生的表现实时调整教学内容,确保每个学生都能正确理解并掌握所学知识。)

(五)总结与反思应用,多媒体记录深化学习效果

师:同学们,今天我们学习了“克”和“千克”的概念,并且通过实际操作和在线练习,对这些知识点都有了更深的理解。现在,大家进入我们使用的学习平台。里面有一个简短的反思表单,请大家根据今天的学习内容填写。

生:老师,我们需要填写哪些内容?

师:你们可以写一写今天学到的知识,比如“克”和“千克”是什么,如何进行“克”与“千克”的换算;还可以写写你们觉得自己做得好的地方,还有哪些地方需要改进。完成后提交,我会仔细查看你们的反馈。

(学生在多媒体平台上记录他们的学习反思,并提交给教师。)

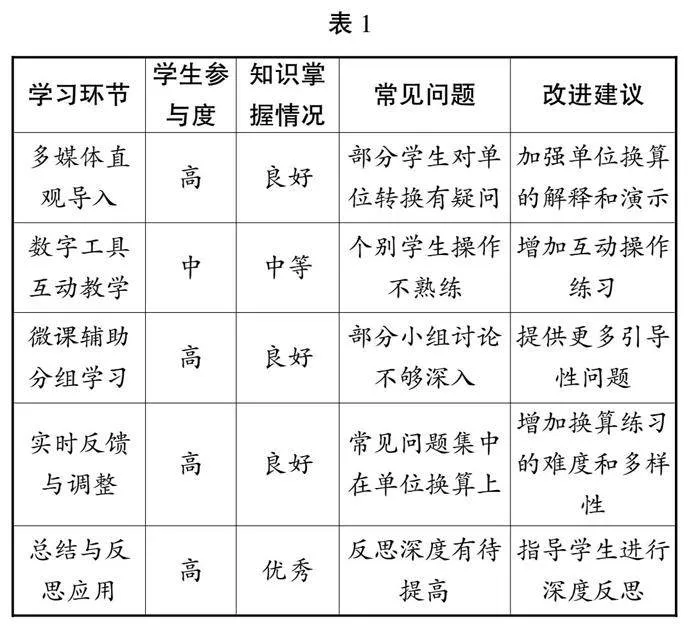

师:现在我给大家展示一个表格(见表1),里面是我们今天课堂的整体学习成效。我们来看看大家在不同环节中的表现,以及还有哪些地方可以改进。

师:从这个表格中我们可以看到,今天大家在课堂上表现得都很积极,对“克”和“千克”的知识也掌握得不错,不过在单位换算上,还需要多加练习。大家在下次遇到类似的题目时,一定要注意这些问题。希望通过今天的学习,大家都能将这些知识运用到实际生活中,帮助家人称量物品或者计算重量。

生:谢谢老师,我们会继续努力的!

师:好的,今天的课就到这里,大家做得非常好!希望大家在接下来的学习中也能保持这样的热情和动力。

(设计意图:利用多媒体平台的反思与记录,让学生深入思考所学内容,并进行自我评价和改进。同时,通过教学成效表格,教师和学生可以直观了解课堂的整体表现,针对性地进行改进,确保知识的有效掌握。)

五、教学反思

本节课的教学通过信息技术的有效融入,使学生对“克”和“千克”这两个质量单位的理解更加直观和深刻。课堂中,多媒体、微课和在线互动工具的综合运用,不仅调动了学生的学习兴趣,还提高了他们的参与度和主动性。例如,在多媒体直观导入环节,学生通过视频动画迅速建立了对重量单位的初步认识,而在分组学习和动手实践中,通过实际操作加深了对“克”与“千克”换算的理解。这些都是本节课的亮点和特别之处,充分体现了信息技术在提升课堂教学实效中的重要作用。

然而,教学中也暴露出了一些问题。在单位换算的讲解和练习中,部分学生仍然存在一定的困惑,说明这一环节的讲解还需要更加细致、深入。此外,虽然分组学习增强了学生的合作意识,但部分小组讨论不够深入,个别学生的参与度仍有待提高。在线工具的使用虽然增强了课堂的互动性,但由于部分学生操作不熟练,导致实时反馈环节的效果未能达到预期。

针对上面的问题,在今后的教学中,教师首先需要进一步细化单位换算的讲解,通过增加换算难度和多样化练习来巩固学生的理解。其次,在分组学习中,教师需要加强对各小组的指导,提出更多具有引导性的问题,确保每个学生都能积极参与和思考。最后,在在线工具的使用上,教师可以事先进行更多的操作培训,帮助学生熟悉工具的使用方法,确保他们能高效参与到实时反馈中。

总之,本节课在信息技术的应用上取得了良好的效果,但仍需在细节上进行调整和完善,通过不断改进教学策略,力求在后续课程中取得更好的教学成效。

(作者单位:榆中县崇文实验学校)

编辑:常超波