跨学科项目式学习:基于湿地场境的自然教育实施路径

2025-02-21黄惠英

湿地保护作为生态文明建设的重要内容,事关国家生态安全和社会经济可持续发展。习近平总书记指出:“中国将建设人与自然和谐共生的现代化,推进湿地保护事业高质量发展。”而自然教育是以人与自然的关系为核心,以自然环境为基础,在自然中学习,体验自然知识和规律的教育方式或过程,引导和培养人们树立尊重自然、顺应自然和保护自然的生态文明理念。

学校的自然教育,聚焦湿地自然资源,形成一种“沉浸式学习场境”,引导学生在湿地真实的环境中跨学科学习、直观体验和探索自然。

一、连接自我和世界:场境创生具有内驱力的驱动性问题

跨学科项目式学习中,驱动性问题具有非常重要的意义,好的驱动性问题是真实的问题导向,来自学生。在设计驱动性问题时,教师要着重思考这个问题的驱动性体现在哪里,这个问题能否召唤学生、吸引学生,驱动学生在项目实施过程中思考、探索。

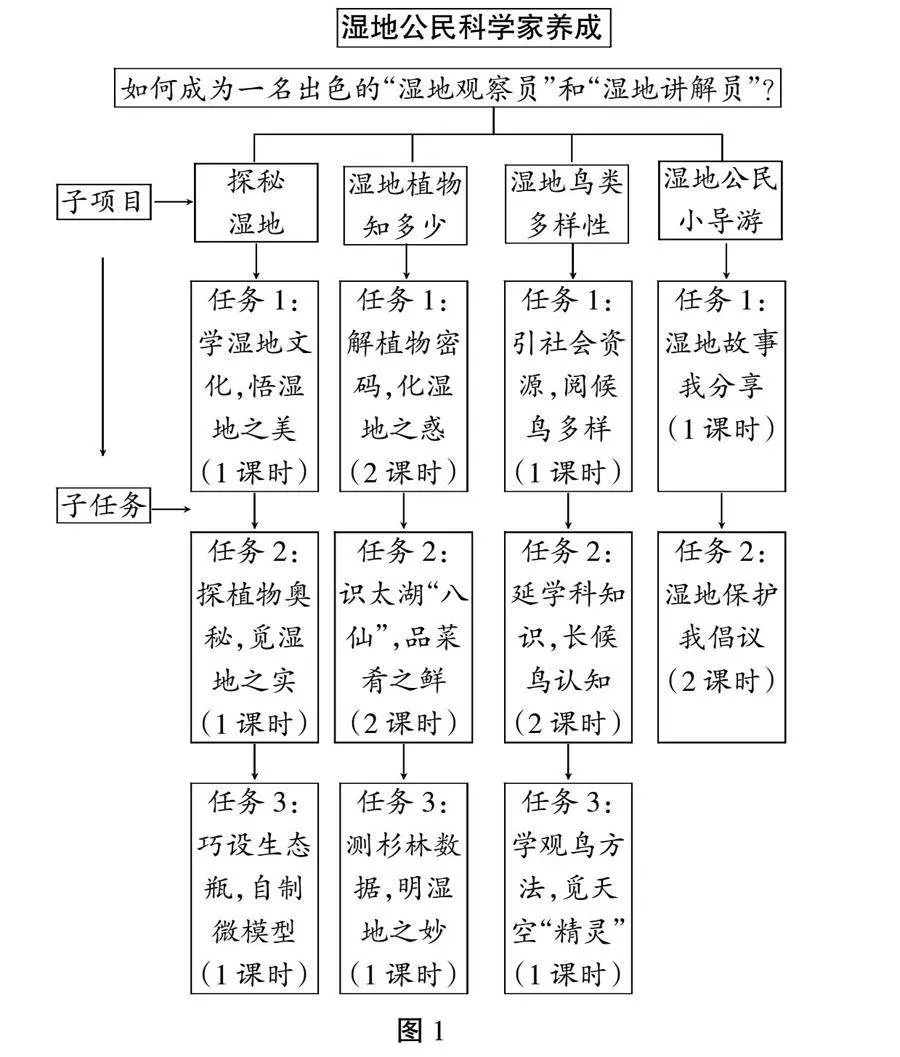

苏州湿地资源十分丰富,如学校周边的太湖国家湿地公园、虎丘湿地公园,其丰富的湿地资源,呈现生物多样性的样态,也是最受学生欢迎的综合实践活动场所。学生对湿地产生了很多疑问,如什么叫湿地公园?什么是湿地,湿地里有什么,湿地有什么功能,到底达到什么样的标准能被称为湿地,我们能为保护湿地做什么?在教师引导下,学生对成为湿地公民科学家产生兴趣,讨论并设计出驱动性问题“如何成为一名出色的湿地观察员和湿地讲解员?”,并根据驱动性问题分解成四个子项目:探秘湿地、湿地植物知多少、湿地鸟类多样性、湿地公民小导游(见图1)。拟通过项目式学习,教师引导学生逐步从湿地自然科普的参与者转变成湿地保护志愿者,将生态保护理念根植于学生心中。

二、连接开始和结果:整合设计富有创新力的项目目标

跨学科项目的设计思维就像一座桥梁,一边连接着开始,一边连接着结果,而中间就是创新的过程。学校“湿地公民科学家养成计划”跨学科项目式学习,以设计思维为顶层引导,寻找解决方案、策略和途径,促使本项目顺利实施。

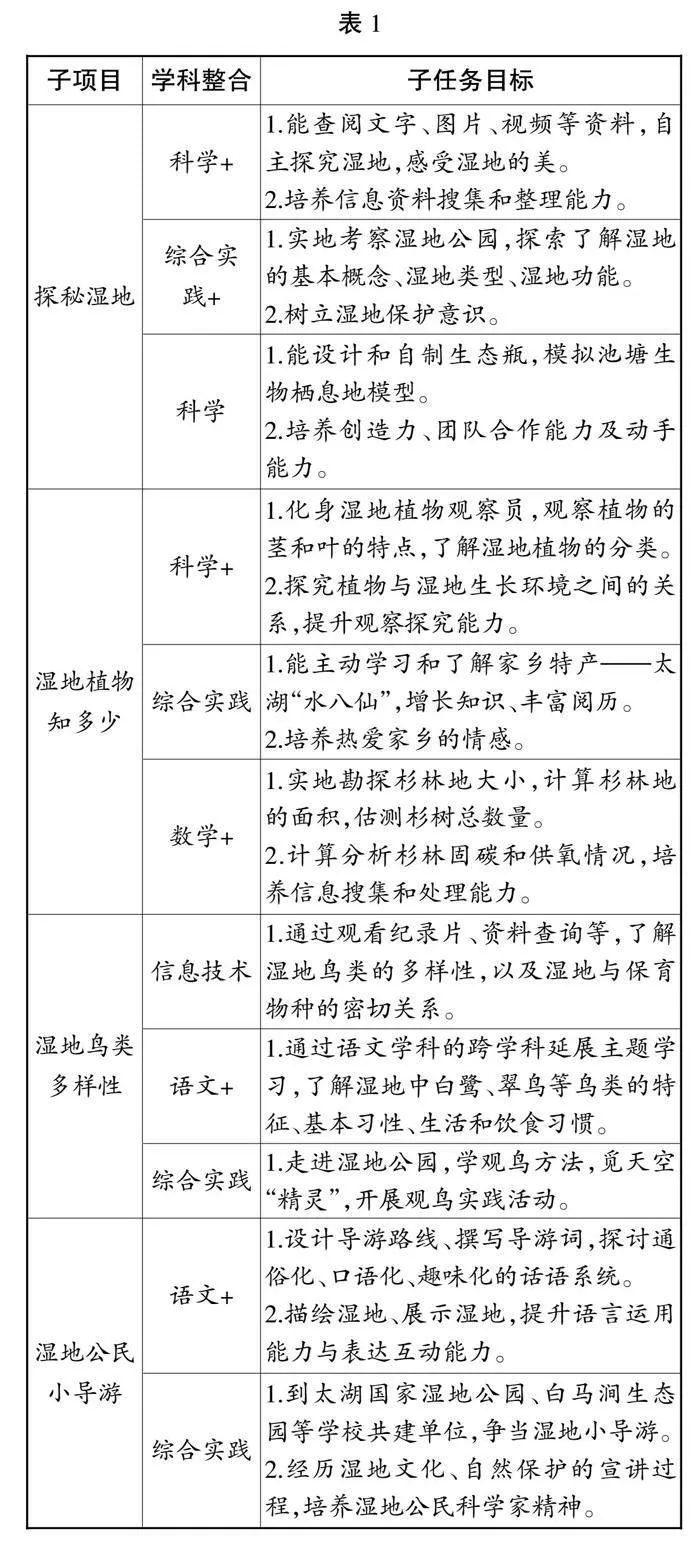

项目组教师尝试探索融合多个学科的活动研究,如在科学、语文、综合实践活动、数学、美术等学科联合开展项目式学习活动,运用跨学科知识解决问题,感悟学科之间、知识之间的联系,实现整体育人。项目组教师还要研究“湿地公民科学家养成”总目标与各子目标内容(如表1),确保子目标有清晰、明确的实施要点与具体任务,凸显项目的可操作性。

三、搭建任务支架:循序构建渐进式的跨学科内容体系

学生要成为湿地公民科学家,先要成为一名出色的湿地观察员,这是成为出色的湿地讲解员的基础。项目组搭建任务支架,打破学科界限,整合学科知识,构建跨学科知识体系,开展跨学科项目化学习。

子项目一——探秘湿地。此子项目分为湿地文化、湿地知识、湿地生态瓶三个子任务,为考察探究和设计制作课。学生化身为“湿地观察员”,探索湿地知识,了解湿地生态系统的组成和相互关系,提升提出问题、分析问题、解决问题能力。

任务1:学湿地文化,悟湿地之美

学生查阅资料,初步了解湿地的基本概念、湿地类型、湿地功能等。根据搜集的资料,学生尝试用自己喜欢的方式,如制作手抄报、演示PPT等图文资料、拍摄小视频等,呈现研究成果。学生以小组为单位进行汇报,展开互动交流,并逐渐梳理出核心问题:“到底达到什么样的标准能被称为湿地?”

任务2:探湿地公园,觅湿地之实

本任务采用“课内+校外”相结合、“学科+实践”相联结的跨学科方式,课内明晰探究任务,校外组织学生实地考察太湖国家湿地公园。在校外,学生参观湿地展示馆的这一环节采用“学科老师+湿地讲师”融合教学,聆听湿地讲师的讲解,围绕“到底达到什么样的标准能被称为湿地?”去主动询问。实地踏勘中,学生在学科教师的指导下观察湿地中的水塘,以及水塘中的植物、鱼类等生物,进一步探索湿地,明白了湿地是重要的自然生态系统。

任务3:巧设生态瓶,自制微模型

通过前面学习,学生对湿地有了初步了解。本任务对小学科学五年级下册第一单元第7课的“设计和制作生态瓶”教学内容做了延展,学科教师组织学生设计和自制微小湿地生态瓶模型,模拟池塘生物栖息地。学生合作探究:这个模拟生态系统中的生产者、消费者和分解者的角色分别是谁,它们之间有着怎样的相互关系?以此培养学生的创造力、团队合作能力及动手能力。

子项目二——湿地植物多样性。在上一个“巧制生态瓶”的任务中,学生由于缺乏对湿地植物特征的了解,放入了在生活中常见但非湿地的植物,也让学生围绕湿地植物产生了新的问题。本课程也进入了下一项目中。此项目中包含探索湿地植物多样性、湿地食物“水八仙”、实地勘测杉林地三个子任务,为考察探究课。引导学生化身为“湿地植物观察员”,在自主探究、观察、实验、思考中探索湿地植物的奥秘,提升学生的实践探索能力。

任务4:解植物密码,化湿地之惑

运用湿地公园内水生植物物种丰富的湿地环境,以及三年级科学学科“水里的植物”一课中,生活在水中不同位置的植物具有不同的结构特点的相关内容,开展活动。设计任务单一:在太湖湿地公园里找一找菜单中提供的水生植物,以及植物所在的位置(水边、水里、水上),认识水生植物的分类。任务单二:采集并观察水生植物,认识不同植物的结构特点,懂得挺水植物、沉水植物、漂浮植物及浮叶植物。任务单三:画一画观察到的水生植物,并对常见的水生植物进行分类。

任务5:识湿地“水八仙”,品菜肴之鲜

学生到太湖湿地公园研学时,在“水八仙”展示馆图文资料中初识“水八仙”,在生活中也时常会品尝到这些食物。湿地植物中的“水八仙”有什么特点?通过设计任务单并分组合作、查阅资料、分享展示,学生对“水八仙”的了解更深入,也明白了健康养生“不时不食”的道理;其次在父母的指导下学习制作一道“水八仙”的菜肴,品一品美味;最后每人去找一找关于“水八仙”中某一个品种的诗词,写一写、画一画,设计制作成书签,送给同学、老师或朋友。

任务6:测杉林数据,明湿地之妙

走进湿地公园中的杉树林,人们会感觉气温更低、更舒适,那么杉树是如何发挥碳汇作用而调节温度的?课程设计:运用湿地公园内的杉林湿地环境,及数学学科五年级“校园绿地的面积”中的面积和小数计算问题,开展数学、科学、综合实践等多学科相融合的跨学科学习。

(1)实地勘探杉林,辨认杉树,直观感受杉林调节温度的特点,了解杉林的碳汇作用。(2)引导观察,了解杉树的特征与生长环境。(3)讨论并提出测绘的方法,如将大面积林地分割成规则面积的林地,绘制出杉林的示意图,测算林地面积。(4)设计任务单,计算整片杉林一天吸收的二氧化碳相当于多少人呼出的?整片杉林一天释放的氧气可供多少人所需?

子项目三——湿地鸟类多样性。在杉林中实地测量,在湿地中遇到了很多鸟类。湿地鸟类多样性的问题,又成为新的项目学习内容。这一项目中包含研究湿地鸟类的多样性、认识常见的湿地鸟类、实地观鸟三个子任务,为考察探究课。教师引导学生化身为“湿地鸟类观察员”,在学习、观察、实践中,体会湿地鸟类的丰富性,从而提高保护湿地鸟类的意识。

任务7:引社会资源,阅候鸟多样

学生在信息技术课上观看《野性江南·鸟儿的天堂》纪录片,明白湿地自然生态和野生鸟类息息相关,苏州丰富的自然湿地资源,为鸟类提供了非常重要的栖息环境,是鸟类的家园。学生通过查阅资料、讨论并分享等,增强保护自然生态的意识。课程设计为引社会资源入课堂,信息技术、科学、摄影、艺术等学科相融合的教学。

任务8:延学科知识,长候鸟认知

学生在二年级语文课文《搭船的鸟》中认识了翠鸟,在五年级语文课文《白鹭》中了解到白鹭的外形美与动态美。此任务结合学生在湿地公园内看到的白鹭和翠鸟,开展语文学科下多层面的跨学科学习,拓展对白鹭、翠鸟外形特征、生存环境、生活习性等方面的探索,也为后续写作、观鸟等做好铺垫。

如《搭船的鸟》这篇课文所在单元的语文要素是“体会作者是怎样留心观察周围事物的”,习作要求是“仔细观察,把观察所得写下来”。课堂设计做了延展,学生化身为湿地鸟儿观察员,通过“我为翠鸟开启招募之旅”“我为翠鸟作介绍”“我为翠鸟拍美图”“我观翠鸟学科普”四个任务,对翠鸟的嘴巴、羽毛、翅膀、眼睛、爪子等外形进行细致的观察,对翠鸟捕鱼、吞鱼的动态感知,对翠鸟的叫声、活动范围、巢穴等深入了解。学生学会留心观察,为后续的文字表达做了充分的铺垫。

任务9:学观鸟方法,觅天空“精灵”

学生开展观鸟实践活动。学生要了解什么是观鸟,观鸟要注意什么,怎样文明观鸟。学生还要了解鸟类在各种湿地环境内的分布、鸟类的种类等,并在湿地讲师的帮助下使用望远镜观鸟。本任务是在学科教师、湿地讲师的共同组织下开展综合实践活动。

此次项目式学习形成了“场境+队伍+课程”的创新模式:(1)开启了“学科教学+湿地场境学习”的链接,课堂从校内“搬”到太湖国家湿地公园,在自然场境中实现书本知识的实践应用,是湿地自然教育与学校教育深度融合的新路径。(2)开启“学科教师+湿地讲师”的跨界共同教学,学科教师侧重于知识的教学,湿地讲师在实地观察教学中更有优势。(3)课程设计思路,有单学科下多层面的延展性主题学习,有多科性相融合的跨学科学习实践样态。项目实施,从范围角度看,学习内容更广了;从空间角度看,把课堂从校内延伸到校外;从学习过程角度看,学生的探究性更为鲜明。

四、公开展示成果:湿地小导游提升社会公民意识

在项目式学习任务实施和真实环境中,学生会产生对自己、他人或整个社会的正向思考,会体现出更多的社会感和责任感。通过合作学习、自主探究、设计执行各任务,学生逐渐成为一名出色的湿地观察员。项目也迭代更新,进入下一个具有挑战性的子项目学习:如何成为一名出色的湿地讲解员,或成为湿地公民小导游?

子项目四——湿地公民小导游。在自然教育视域下,湿地公民小导游跨学科项目学习是一种极具创新性和实践性的教育模式。在这一项目中,包含湿地故事我宣讲、湿地保护我倡导两个子任务,项目定位为成果展示。

在全科视域下,学生所学的多学科交叉融合,如语文学科的“口语交际”、综合实践学科的“我是小小讲解员”“环保伴我行”、科学学科的“生物与环境”,以及美术、音乐、信息、道法等学科知识,设计导游路线、撰写导游词,以通俗化、口语化、趣味化的话语系统描绘湿地;讨论如何借助触觉、听觉、视觉等多感官体验,如模型、实验、绘制剖面图、视频播放等方式,以达到更好的讲解效果。

学生到太湖国家湿地公园等学校共建单位,展示宣传小报、播放宣传片、表演情景剧等,参与社会实践,争当湿地小导游,倡导公民尊重湿地、保护湿地,在宣讲中培养主动服务精神,在实践中培养湿地公民科学家精神。

五、过程性评价:探索跨学科学习特色的评价方式

在本项目实施过程中,教师从内容选择、任务设计、成果分析等方面展开过程性评价,进行过程性反思,探讨项目实施的有效性。

(一)基于跨学科立场的内容体系评价

本项目以“如何成为一名出色的湿地观察员和湿地讲解员?”这个核心问题为引领,在实施中聚焦师生跨学科学习意识,提升设计思维能力,促进学科交叉联动,内容体系基于跨学科立场。

(二)基于观照现实社会生活的任务评价

本项目是在湿地场境下开展自然教育,从综合实践活动课程核心素养出发,围绕热衷探究、保护自然、服务社会三个具体目标,从湿地探秘、湿地植物观察员、湿地鸟类观察员到湿地讲解员的分层次任务设计,项目有序推进,促进跨学科学习项目的有效达成。

(三)基于鼓励和提升的学习成果评价

本项目开展师生评价、生生互评、自我评价等,不断激发学生的内驱力,助力学生不断突破自我。学生争当“星级观察员”“优秀讲解员”“生态小卫士”等,在提出问题、信息搜集和处理、动手操作、沟通表达等方面的能力得到大力提升。

基于湿地场境,本项目开展自然教育视域下的跨学科项目学习,围绕驱动性问题,经历四个子项目、十一个子任务,设计核心问题,开展课程设计,探索创新且富有成效的教学模式,进行跨学科特色的过程性评价,带动多学科教师参与到本项目的实践中,形成了“湿地场境+队伍+课程”的新模式,不仅促进了学生对自然环境和生态问题的全面理解,还促进了学生科学素养、人文素养、环境意识和社会责任感的提升。

(作者单位:苏州高新区白马涧小学)

编辑:陈鲜艳