传统文化在小学道德与法治教学中的融入

2025-02-21王丽佳

“美丽文字 民族瑰宝”是五年级上册道德与法治教材中的一个课时,这节课主要介绍了中华民族的古老文字:汉族文字及少数民族同胞创造的各种文字。本课时详细说明了汉字的演变历程、独特魅力及重要价值。汉字从古老的甲骨文发展至今,形态不断变化,这种演变承载了中华民族的历史、文化和智慧。这一课也介绍了我国一些少数民族的文字,如藏文、蒙文。高年级的学生在日常生活和学习中会接触到各种各样的汉字,在欣赏与书写中也会感受到汉字的魅力。但小学生的知识有限,他们难以凭借自己的能力详细介绍汉字的发展历史,也不知道汉字对中华文化传承的重要性。另外,大多数学生对少数民族文字缺乏了解,不认识更不会书写少数民族的文字。本课时内容可以激发学生对中华文字的热爱,培养他们的民族自豪感,主动传承伟大的中华文化。

一、设计思路

“美丽文字 民族瑰宝”具有重要的教学价值。本课时的教学能激发学生对传统文化的兴趣。为了教好这一课,我从以下方面进行了设计。

首先,我认真阅读了这个课时的内容,发现教材中介绍了象形文字、汉字的演变历程,也用图片展现了我国的少数民族文字,图片能让学生对我国悠久的文字历史产生探究兴趣。另外,教材中也展示了我国古代书法大家的作品,学生在艺术鉴赏中能知晓:古代的大家留下的书法作品是我们珍贵的文化遗产。

其次,我将这个课时的教学分为几个板块进行。第一个板块,教师简单说明汉字的演变历史,同时让学生了解汉字的演变经历了漫长的过程。在图片欣赏中,学生梳理汉字的发展脉络,感受汉字的独特魅力。第二个板块,学生着重了解汉字的主要用途,知晓汉字的发展史是源远流长的。第三个板块,学生了解汉字的象形、会意等造字方法,知道汉字具有丰富的内涵和表现力。第四个板块和第五个板块主要介绍我国的少数民族文字,通过视图呈现的方式,学生了解了少数民族的文字的形状、样式,在知识讲解中培养学生的民族共同体意识,让其成为民族文化的传承人。

最后,我在总结性陈述中引导学生认识:美丽文字是中华民族的瑰宝,我们应该珍惜和传承。为了对教学进行拓展、延伸,我还鼓励学生利用课余时间,通过网络平台搜集和欣赏我国的书法作品。教师以课堂教学+课外拓展的形式教学本课时,促进了学生深入学习传统文化,培养了他们对汉字的热爱和对民族文化的自豪感。相信这样的教学方式能够让学生全面、深入地了解中华民族的美丽文字。

二、教学过程

环节一:感知汉字的魅力

教师:同学们,你们一般会以什么方式记录重要信息呢?

学生:我习惯用简单的文字记录,这样不会造成遗忘,而且还能根据文字的提示,按照正确的方法做事,文字给我们的生活带来了很多方便,我觉得有必要增加识字量。

教师:文字是我们记录信息、获取知识的重要工具。今天我们使用的汉字经过了多次演变。同学们,你们知道汉字的演变历史吗?

学生畅所欲言,积极分享自己的见解。

教师:汉字的演变经历了这样几个过程,甲骨文→金文→篆书→隶书→草书→楷书→行书。(在口头描述的同时,教师打开古代祭祀器具的图片,放大上面的文字引导学生欣赏、观察)。

学生:通过不同的字体、笔法、墨法,汉字能表现出不同的风格和意境。从端庄秀丽的楷书到豪放洒脱的草书,从古朴典雅的篆书到流畅自然的行书,每一种字体都有其独特的美感。书法不仅是一种艺术形式,更是一种精神追求,它能够陶冶人的情操。

教师:你说得太好了,不同字体的书法作品会给人不同的感觉,只有在勤加练习中才能感受到汉字的独特魅力。

(设计意图:在师生探讨中,引导学生了解汉字从甲骨文到现代汉字的演变过程,让他们深刻体会中华文化的博大精深和源远流长,感受汉字所具有的丰富文化底蕴。另外,师生探讨的教学方式生动有趣,能拉近师生之间的距离,让学生全身心投入课堂活动。)

环节二:知晓汉字的用途

教师:中华民族的文字经过几千年的演变,终于形成了今天的简体汉字。所以,在不同时期,同一个汉字的写法是有所不同的。同学们,你们知道不同时期的文字主要被古人用在哪些地方吗?

学生:在商朝,人们用甲骨文记录国家重大事件的占卜结果,如战争是否能胜利、祭祀的时间和规模、新王的册立等。这些占卜结果被刻写在龟甲和兽骨上,作为决策的参考依据,所以我们将商朝时期的文字称为甲骨文。

学生:在成套的编钟上刻有金文,内容多为音乐的名称、演奏的方式、制作的年代等。这些文字不仅是音乐文化的重要体现,还是权力的体现,只有统治阶级以及受统治阶级委托的工匠,才能在编钟上留下文字。

学生:篆书比较古朴,书法家一般使用这种字体创作书法作品,现代一些有品位的人喜欢将篆书创作的书法挂在大厅或办公室作为装饰。

学生:隶书可以创作书法作品,也会被一些人用来书写店铺的名字,在一些文化宣传的场地,也经常能看到隶书的身影。

学生:草书、楷书、行书等,主要被古人和现代人用来创作书法作品,不同的字体会给人营造出不同的意境。

教师:同学们说得太精彩啦,听了你们的介绍,我的知识面都拓宽了。看来大家都认真预习了这个课时。

(设计意图:带动学生主动去了解各种汉字字体的特点和演变过程,能帮助他们更深入地认识汉字的本质和内涵,深刻感受中华文化的博大精深。由学生轮流介绍不同字体的用途,还能拓宽全班学生的知识面,让大家认识历经千年变化的汉字,感受汉字的独特魅力。)

环节三:了解造字的方法

教师利用多媒体设备出示象形文字的图片,让学生根据文字的形状会意,猜测这几张图片中是什么字。

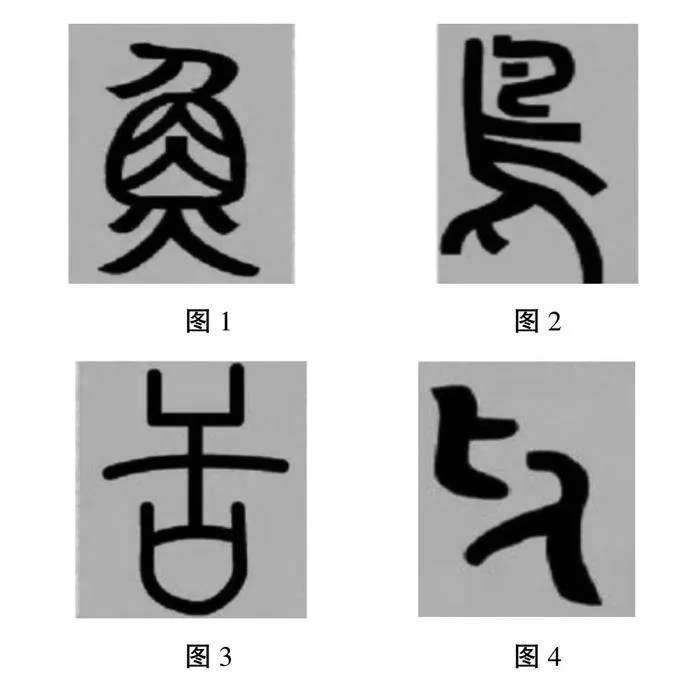

教师点击屏幕,放大图片(见图1~图4)。

学生:我仔细观察了一下,觉得图1中的文字应该是“鱼”,这个字最下面的部分很像鱼尾巴,尾巴上方有点像鱼鳍。图2应该是“鸟”字,这个字最后面的位置像高高翘起的鸟尾巴,最前面的部分像鸟儿的头。

学生:我觉得图3应该是“舌”,这个字最下端的部分和人类舌头的形状很相像。图4有点像残缺不全的牙齿,这个字可能是“牙”。

教师:同学们都猜对了,你们观察得太仔细啦。看了上面象形文字的图片,是不是觉得古人造的文字很有意思呢?

学生:是呀,古人造的文字非常形象,认真观察就能会意。

教师:同学们,古人的造字方法是什么呢?

学生暂时无法回答这个问题。

教师:在远古时代,人们结绳记事,方法简陋,常出现错误。仓颉决心创造一种更好的记事方法。他观察万物,依据物体的形状、特征创造出了象形文字。比如,他看到太阳,就画出一个圆圈,中间加一点表示“日”;看到月亮,画出弯弯的月牙表示“月”。

教师:同学们,你们能根据我刚才的介绍,说一说仓颉创造的象形文字有什么特点吗?

学生:象形文字是对具体事物的直接描绘,非常直观。它通过简洁的线条和图形,把物体的外形特征表现出来。比如,“鱼”字就是用笔画出鱼儿的整体轮廓,看到这个字就能联想到“鱼”的形象;“山”字就像一座大山的轮廓。总体来说,象形字非常直观、形象。

学生:每一个象形文字都代表着一个特定的事物或概念,具有较强的表意功能。人们看到这个字,就能联想到它所代表的事物。比如看到“火”这个字,人们立马就联想到了熊熊燃烧的火焰。总体来说,象形文字具有强烈的表意性。

(设计意图:导入象形文字的图片,引导学生利用生活经验尝试会意,猜出与图片对应的文字,能激发学生的好奇心和求知欲。接下来再讲解仓颉造字的故事,让学生在总结中感受象形文字的直观形象和强烈的表意效果,让他们深切感受汉字具有丰富的内涵和表现力。)

环节四:初识我国的少数民族文字

教师:同学们,我国是一个多民族的大家庭。今天,我们来认识一下我国的少数民族文字。大家知道我们国家哪些少数民族有自己的文字吗?

学生:老师,我知道蒙古族有蒙文。

教师:非常正确!蒙文有着独特的形态和书写方式。那还有其他的吗?

学生:老师,还有藏文吧?

教师:对呀!藏文也是一种有着悠久历史的文字。那同学们想想,这些少数民族文字有什么特点呢?

学生:少数民族文字和我们平时学的汉字不一样。

教师:你们观察得很仔细。少数民族的文字确实在字形上有其独特之处。那这些文字在日常生活中有哪些用途呢?

学生:可以用来写故事、创作诗歌,另外在少数民族的旅游区,也会出现对应的文字。

教师:没错,少数民族的文字记录了民族的文化、历史、传说等。那大家再想想,学习少数民族文字有什么意义呢?

学生:可以了解不同民族的文化。

教师:非常棒!学习少数民族文字能让我们更好地理解各民族的文化传统,从而促进民族团结。

(设计意图:少数民族的文字是民族文化的重要载体,在师生对话中引导学生认识这些文字,能促进文化传承,让学生了解充满魅力的中华文化,在激发文化传承意识的同时,促进各民族之间相互了解和沟通,为培养民族共同体意识奠定扎实的基础。)

环节五:深入认识我国的少数民族文字

教师:你们是通过哪些渠道了解少数民族的文字的呢?

学生:我在电视上看到过。

学生:我在旅游区看到过。

学生:……

教师用PPT出示少数民族的文字图片,之后再播放剪辑视频,让学生进一步了解“少数民族文字”。

教师可以鼓励学生临摹“我爱中国”的各种写法。

教师:少数民族的文字是前人智慧的结晶。你们知道认识少数民族的文字对我们有什么意义吗?

学生:可以了解少数民族的文化。

教师:对,认识少数民族文字可以帮助我们更好地了解少数民族的历史、文化、习俗等。这有助于各民族之间的交流和团结。你们可以在网上搜集同一个汉字的不同写法,下载少数民族文字的图片,了解相关的书法作品,在艺术欣赏中增强对我们国家优秀文化的了解。

(设计意图:在课堂教学活动中,通过导入图片或尝试临摹等方式让学生认识文字,能促进学生深入认识少数民族的文字,有助于促进民族文化传承。在师生对话中引导学生认识少数民族文字,可以有效培养他们的文化包容意识和民族自豪感,促进各民族共同团结进步。)

三、反思

反思一:要合理运用信息技术手段

合理利用信息技术手段,让我获取了丰富的教学资源。我通过播放图片、观看视频等形式,生动地展示了不同民族文字的形态,展现了汉字的演变过程,让学生深切感受到文字在文化传承中的重要作用。在信息技术的辅助下,学生仿佛穿越了时空,直观地感受到了古老文字的魅力,这有效地激发了他们的学习兴趣和好奇心。

但是此次的教学活动也暴露出了一些问题,比如,当出现设备故障、网络问题时,对技术设备过度依赖的我不知道该如何处理突发问题。要解决此类问题,除了要提前做好充分准备,确保技术设备的正常运行,还要尽量避免过分依赖多媒体设备,以避免让学生陷入视觉疲劳,影响学习效果。

反思二:注重从学生的特点出发,设计多种活动

教学“美丽文字 民族瑰宝”之前,考虑到学生具有强烈的好奇心和求知欲,我设计了少数民族文字探秘活动,让学生在预习环节搜集不同民族文字的资料,在这个过程中,他们表现出极大的热情,积极主动地去了解各种文字的特点,也深刻理解了其中的文化内涵。由于在预习环节做了充足的准备,在课堂上大部分人都能准确回答问题,整体来看,学生的参与率较高。

但是在认真反思后我也发现了一个明显的问题:教学形式比较单一。单一的教学活动导致无法全面地展示美丽文字的丰富内涵,学生无法深刻感受民族瑰宝的独特价值。例如,仅通过阅读课本,学生只能了解文字的表面知识,而无法深入体会文字背后的文化底蕴和历史意义。另外,由于课堂教学时间有限,学生很可能在课堂上只是暂时记住了一些内容,如果后期不再接触相关的知识,他们很快就会遗忘。由此可以看出,我有必要结合学生的爱好、特点,设计多样化的教学活动,并围绕课题进行拓展、延伸,让学生牢固记忆“文字”知识的同时促进其个性化成长。

反思三:主动关注学生的个体差异

教学这一课时,我重视理论知识的传授,也关注情感教育。在课堂上,我细致讲述文字背后的故事,让学生感受到民族文化的博大精深和源远流长,通过有趣的故事学生了解到:无论是汉字还是少数民族文字,都有着久远的历史,拥有深厚的文化底蕴,无论是哪种形式的文字,都是中华民族智慧的结晶。

在教学中我也发现,部分学生对文字的理解和感受能力较弱,但我没有及时给予更多的关注和指导。在今后的教学中,我应该更加关注学生的个体差异,注意根据学生的不同情况进行有针对性的教学。

(作者单位:江苏省南京市鼓楼区南师附中树人学校附属小学)

编辑:李琴芳