高校大学生参与大学治理的现状

2025-02-20常楠

[摘 要]高校大学生参与大学治理制度是现代大学制度不可或缺的重要组成部分。大学生和由大学生构成的组织是我国高校治理结构中必不可缺的构成要素,对确保大学治理有效实施发挥着重要影响。本研究基于对两所部属高校56名本科生的深度访谈,勾勒了大学生参与大学治理的现实图景。研究发现大学生参与大学治理的事务范围、动因驱动以及方式选择总体呈现同质化取向,不同大学生的参与模式有较高趋同性。大学生实际参与高校治理的比例较低,虽然大学生高度关注涉及自身利益的学校各项政策,线上线下议论纷纷,然而通过各种正式渠道实际参与学校政策讨论的大学生比例较低,且与自身利益关联越低的政策,实际参与比例越低。网络和新媒体已经成为大学生参与大学治理的一个重要平台选择,在互联网媒介下,大学生热衷并停留于在线参与。

[关键词]大学生参与;大学治理;教育现代化;互联网

[中图分类号] G640" " " " " " " [文献标志码] A [文章编号] 1008-2549(2025) 01-0013-07

《中国教育现代化2035》明确将“提高学校自主管理能力,完善学校治理结构、继续加强高等学校章程建设”纳入面向教育现代化的战略任务。在此背景下,完善大学治理体系、提升大学治理能力、推进大学治理现代化既是我国高等教育改革的重要内容,也是建设中国特色现代大学制度的基本路径。大学生作为大学存在的基本理由,无疑是大学的核心利益相关者,是大学组织构成和活动的主体,是参与大学治理的重要力量。大学生参与既是大学治理活动的基本内容,也是大学治理科学化和民主化的制度安排。大学生参与治理制度是现代大学制度不可或缺的重要组成部分。当前是我国由高等教育大国向高等教育强国迈进的关键时期,大学生参与大学治理,已成为我国大学改革和发展进程中无法回避的话语。本研究旨在运用质性研究方法收集和分析第一手资料,试图对大学生参与大学治理状况进行深描,以此勾勒出大学生参与大学治理的图景。

有不少学者对大学生参与大学治理的合理性和价值进行了探讨。学者们指出,大学生作为大学重要的利益相关者,其参与大学管理是一个不容忽视的问题,[1]大学生参与是现代大学内部“共同治理”的应有之义,[2-3]其合法性在于它能够为大学内部“善治”的实现提供积极的输入。[4]大学生参与大学治理将提升大学政策和决议的透明度,[5]促进社会的民主性。[6]对大学生个体也有诸多裨益,如提供学习的机会,特别是促进领导力发展、团队精神和批判性思维;[7]作为参与课外经验的一种典范,[8]大学生参与大学治理相关的课外活动与大学生的学习和个体发展直接相关,学术和课外活动中活跃的大学生比不活跃的大学生收获更大。推动大学生参与学校内部管理不仅能提升其社会责任感和公民素养,还对现代民主法治观念的形成起推动作用。[9]这些研究表明大学生参与大学治理的行动具有合法性逻辑。

国内目前对于大学生参与大学治理问题的研究,多集中在国际比较研究以及“应然”式的规范研究,为数不多的学者就大学生参与大学治理展开了实证研究,包括大学生参与大学治理的动机、满意度等。[10]然而鲜有对大学生参与大学治理状况进行深入描述或者勾勒的研究。大学生参与大学治理现状如何,尚待细致研究。国外学者对大学生参与大学治理的机制、领域和参与程度展开调查和研究发现大学生具有较强影响力的领域集中在诸如大学生事务和教学相关的事务,在大学财政运行、教师招聘、学位和学籍管理等方面影响力较小。[11]学者利兹诺和威尔森[12](Lizzioamp;Wilson)以角色论为基础,对大学生参与的过程开展了一项实证研究,发现大学生参与治理的动机主要为个人发展、为加深对大学组织的了解以及仅仅是为服从而参与,每个大学生往往存在多重动机。中西方社会文化背景不同,西方的研究成果和理论能否完全说明和解释中国的大学生参与大学治理问题还需进一步探究。以上所述正是本研究着力论述、力图解决的关键问题所在。

一、研究设计

本研究采用质性研究方法,质性研究的抽样通常采取“目的性抽样”或者“理论性抽样”的方式,即按照研究目的选择那些能够为研究问题提供最多信息的研究对象。[13]为确保样本的典型性、丰富性以及理论稠密度,选取两所类型有所差异的教育部直属高校作为研究的“田野”。其中一所学校是“985”综合型大学(A大学),另一所高校是以工学为主体的“211”大学(B大学)。研究者在A大学和B大学教学楼、图书馆、食堂、宿舍等大学生活动地点,通过自我介绍和对课题研究目的的介绍,联系到21位本科生,这21位本科生通过同学间介绍等滚雪球方式又联系到23位本科生,此外经过熟人介绍方式联系到12位本科生。从2023年6月至2024年1月,本研究先后对北京两所高校的56位本科生进行了深度访谈,试图了解大学生参与大学治理现状。在访谈阶段,尽管研究者已准备好访谈提纲,在操作层面上还是保留了很大的弹性和开放性,也鼓励研究参与者在研究问题的范围内自由表达,每次访谈在一小时至一个半小时之间,保证信息获得的充分性。在分析过程中,遵循的原则是以资料为主,尤其在编码时是紧密围绕资料而不是从预想的理论和文献中套用。

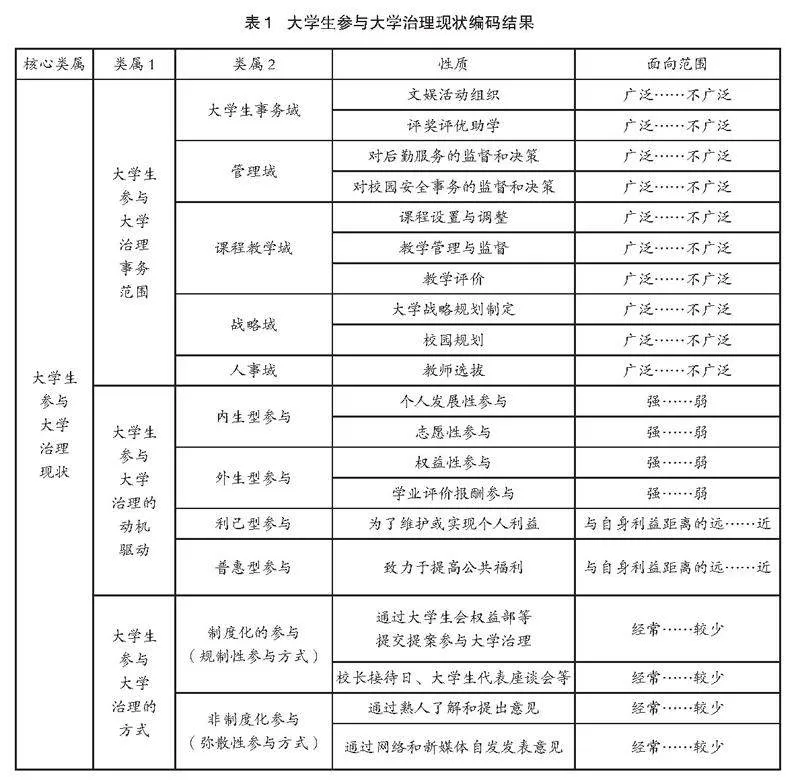

在开放式编码过程中,逐字逐句阅读访谈资料,为访谈资料中的现象取名或加以分类地分析。将收集到的资料分解成一个个单位,比较其异同,针对资料里反映的现象,提出问题。将资料转化成概念,对资料中出现的句子、段落予以分解并加以概念化。通过不断提问题和比较,若属于同一类现象,就归在同一个“名字”之下。在这个过程中,获得了很多的概念。为了缩减需要处理的概念数量,把相似的概念归类在一起成为类属,从而完成类属化过程。在发展出类属之后,需要发展类属的性质,再从性质中区分其面向。经过这样的编码过程,每一个类属都会发展出几个一般性的性质,每一个性质在所属的面向连续系统内都有所变化。事实上,每一个类属,都有各自的面向剖析图,几个这样的剖析图就组成了一种形态。在核心编码过程中,利用典范模型,对类属与类属间的关系展开分析,是什么因果条件促生了某一个类属(现象),这个现象的性质、脉络以及措施,在面向上的确切位置在哪里。本研究编码结果展示见表1。

二、研究发现

(一)大学生参与大学治理的事务范围

大学生参与大学治理的事务范围反映了参与的领域和广度,参与范围限定参与行动的边界;没有确定的参与范围,参与主体的行动就失去了指向性和针对性。根据对已有文献所提及的大学生参与事务范围的梳理,将大学生参与的事务范围分为大学生事务域、管理域、课程教学域、战略域、人事域五大范畴。其中大学生事务域包括大学生规章制定、学费政策、思想政治工作、评奖评优助学、文娱活动组织。管理域包括对后勤服务和校园安全事务的监督、决策。课程教学域包括学科建设、专业调整、课程设置与调整、教学管理与监督、教学评价。战略域包括大学战略规划制定、大学章程建设、大学理念凝练、校园规划。人事域包括高校人事任免、教师选择与选拔。

通过访谈发现,在参与的事务范围上,大学生普遍更关注那些与他们切身实际相关的事务。大学生参与大学治理的事务多集中在与自身利益相关密切方面,如生活权益和个人发展等关系更为紧密的领域,包括评奖评优、教学评价、后勤服务和校园安全事务的监督过程等方面,而对与自身利益关系相对不密切的事项,比如学校战略规划、师资建设、学科建设等方面并不关心也少有机会参与。

研究参与者提到他们参与过针对教师的教学评价,但表示“自己对这个评教不是很上心,填的东西都是一样的,除了我特别喜欢的老师我会认真评,别的老师都会填一样的东西。”(A3)“评教没有多大作用。”(A8)“评教就是走形式化。”(B15)有研究参与者提及曾经有过参与评选十佳教师的经历,“投票的老师都不认识。当时在QQ群里面,有人为老师拉票,说大家一起投咱们学院的某某老师,投了后就有红包收,然后我就跟着投了。”(B8)

当被问及是否参与过学校战略规划,比如世界一流大学和世界一流学科建设等方面的事务时,接受访谈的绝大多数学生都表示“知道一点”,但“不关心”。当被问及是否参与过高校人事任免、教师选择与选拔相关事务时,接受访谈的部分大学生表示由于对候选人不了解,并不希望获得参与高校人事任免或者选拔教师的权利。

(二)大学生参与大学治理的动机驱动

在大学生参与大学治理中,根据参与动机的差别,可以将大学生参与分为内生型参与、外生型参与两种模式。根据自我决定理论(Self-Determination Theory)[14]内在动机是指个体出于兴趣和活动本身的快乐而行动。外在动机是指个体由于行为本身伴随着另外一个结果而实施行动。个体由内在动机驱动的行为与由外在动机驱动的行为相比,两种行为给个体带来的体验和成就是完全不一样的。完全内在动机驱动的行为是自我决定的行为:“这些行为完全是由个体凭自己意志决定的,是个体在没有外界要求、限制和功利的压力情况下,出于兴趣产生的”。[15]通过对访谈资料的分析,将大学生参与驱动因素分为内生型参与和外生型参与。其中内生型参与包括个人发展性参与和志愿性参与;外生型参与包括权益性参与和学业评价报酬参与。与好奇心、探索、自发性、志愿性和兴趣有关的大学生参与,往往采取致力于提高公共福利的行动。而与获得测评加分报酬,或者跟自身权益相关的大学生参与,往往采取短期的以及与切身实际更为相关的行动。

访谈中有部分大学生是从丰富阅历、锻炼能力等动机出发选择加入大学生会或者社团组织,可以称之为个人发展性参与。有研究参与者是怀揣着改善他人教育条件、贡献社会等利他动机投身于参与大学治理过程中去,是一种志愿性参与。有不少大学生是从获取学业评价报酬等外部动机出发,选择参与大学治理相关事务。通过参与大学治理试图获得一种外在性的报酬——测评加分报酬。院系在对大学生综合测评时,会根据大学生是否加入大学生组织或社团情况酌情加分。这项院系政策制定背后的逻辑是通过承诺给予大学生加分这样的“回报”,以此鼓励大学生加入大学生组织或社团。而测评加分往往与学期末综合测评、评奖评优、保研等政策直接相关。大学生所在的院系制定的激励政策,可以视作是一种团体语境,某种程度影响着大学生对于参与大学生组织活动的定位和理解,其对于大学生确立参与行为的动机、参与行为的选择都有直接作用。该项激励将大学生的综合考评成绩与大学生加入大学生组织的行为联系起来,对大学生加入大学生组织起到了明显的促进作用。

然而,这样的激励制度对大学生参与大学生组织的动机所产生的影响值得深思。访谈资料显示不少研究参与者花费了较多时间和精力在评奖和“争荣誉”上。例如,一位研究参与者认为,“很多人加入大学生会就是为了综测加分。因为很多是和考评挂钩的,包括我们同宿舍的女生她跟我说,她特别讨厌文艺部,但是为了那一点可怜的综测分,不得不留在文艺部。我觉得她是很有代表性的。” (A23)

根据与自身利益距离的远近,可以将大学生参与大学治理的动机分为利己型参与和普惠型参与。接受访谈的大多数大学生都表示,促使他们参与大学治理的动因主要是解决与切身实际相关的问题。比如,一位男性研究参与者认为自己不会就校园发生的校外人员进入学校进行性骚扰事件递交提案或者参与到相关事务中来,“我作为一名男生,没遇到过性骚扰。我可能关注过这回事,但是对于关注的迫切度不高,也不会因为这个去反映或者写提案。只是会报以同情吧。这种事就看当事人是不是去推动。” (A11)当被问及在何种情况下大学生会主动参与学校的建设和发展事务中时,不少研究参与者都表示,没有较强意愿主动关注或者参与学校事务,“发个红包可能大家会填,要是没有发红包,大家就随便填填,有空就填,没有空就算了”(A20)。接受访谈的绝大多数大学生表示取决于是否关系到自己的切身利益,“看重要性吧,就是学校这个建设真正关系到自己的层面了,更多的还是和自己有直接关系的才会去参与。(B9,A5)”

一些学者对公民政治生活进行了细微观察和研究,如现代化带来的城市人的“陌化”与“政治冷漠”——“在大多数政治体系中, 对政治事务感兴趣, 关心并了解政治事务, 活跃于政治事务中的人在成年人中所占比例并不大。”[16]再如,由于公民的政治冷漠以及参与途径不通畅等一些原因,我国公民参与状况并不理想。[17]本研究对大学生参与大学治理的驱动因素的研究一定程度上也支持了这样的论述。

(三)大学生参与大学治理的方式选择

根据访谈资料发现,现阶段大学生参与大学治理的方式选择中,既有通过大学生会权益部等大学生组织提出提案这种制度化的参与,或者称之为规制性参与方式,也有在网络平台表达不满情绪等较为激烈的非制度化参与方式,或者称之为弥散性参与方式。规制性参与行为指由正式机构比如学校大学生会、学校职能部处等面向大学生发起、旨在就学校相关问题进行沟通的活动,其准入门槛较高,参与对象和讨论议题有限,程序性和正式性较强,原则上赋予参与者影响公共决策的实质性权力。弥散性参与是指由大学生自发开展的沟通及相关活动,准入门槛低,参与范围宽泛,多为非正式的参与渠道,程序随意性较强。

具体来说,本研究中大学生参与大学治理的方式主要有如下方面:

第一,通过找自己熟悉的老师了解学校相关情况或者将提案、意见告知老师是重要的参与方式。接受访谈的大学生表示他们往往更倾向于选择向班级或者学院熟悉的老师了解或者反映学校相关情况。也有研究参与者表示有几位师兄师姐在学院或者学校某些部门工作,也有不少同学在学院或者大学生工作处担任大学生助理,有需要了解的事情一般都先通过师兄师姐或者做大学生助理的同学那里“打听”或者反映一些问题。有研究参与者提到,“学校里很多事情大家都靠谣传,都知道是谣传了,相关部门也不出来澄清一下是怎么回事。所以我们会首先去找我熟悉一点,又比较有发言权的老师问一下他们到底是个什么情况。”(B11)

第二,访谈中的很多大学生都提及同学间的讨论和吐槽已经成为他们参与大学治理的主要方式,他们认为“讨论就是一种传播,算是一种参与”(A17)。大学生往往会在寝室以宿舍为单位相互讨论学校的公共事件,但是大家都表示“很多就是我们内部的抱怨,正儿八经提出的很少。很多意见或者建议不好意思向上面说,我们自己吐槽吐槽”(A6),大学生往往停滞在发牢骚和吐槽这个阶段,“并没有打算将它反映到哪个部门去”。(B3)

第三,接受访谈的大学生中有几位提到曾选择通过大学生会权益部等提交提案参与大学治理。根据大学生的介绍,A大学的校大学生会通过各学院的权益部长组织学院各个班级的班长、生活委员共同建立了一个超过二百人的微信群,参与访谈的大学生认可这个微信群在处理大学生生活相关的事务上所发挥的作用,“这个群还是发挥了作用的,处理了一些大大小小的生活上的事情。包括饮水机、热水器,大学生会还是发挥了很多作用的。”(A7)此外,班级生活委员会定期向同学征集提案,学院的权益部每个月会将提案递交到校大学生会,之后通过大学生会再向学校职能部处反映。有大学生表示,自己提交的提案通过班级班长和生活委员反映到院大学生会,院大学生会会筛选提案,如果是本学院的事务,那么就由学院自行处理。若是和学院无关,而是关系到同学的生活,比如学校的硬件设施等问题,就会反映到校大学生会。校大学生会权益部对报送的提案以及反映的问题进行分析,判断是各个学院的普遍问题还是某个学院的个别现象,通过排序后反映到职能部处,实际工作中互动较多的有后勤、信息网络中心、教务处,反映到校长层面的非常少。但是,本研究发现,通过这样的渠道参与大学治理的大学生并不在多数。尽管大学生会建立了定期收集提案的制度,然而实际情况是每个月收集上来的提案并不多,“同学们似乎没有热情去参与提及议案,有什么问题也不愿去选择这种方式参与”(A19)。也有大学生通过加入大学生社团组织参与那些与大学治理相关活动中来。参与访谈的大学生中有一位加入了学校青年志愿者协会,在他看来尽管青年志愿者协会不具有将大学生意见反映到学校这样的职能,但是也在通过志愿服务参与着学校的发展和建设(B1)。

第四,网络和新媒体已经成为大学生参与大学治理的一个重要平台选择。校园的BBS论坛、大学生的微信群、QQ群、朋友圈以及微博开始成为继传统大众传媒之后重要的民意表达渠道,大学生的网络政治参与表现得异常抢眼。不少研究参与者都提及曾使用过校园BBS论坛、QQ群、微信群和微博等就学习、生活或者学校相关事务表达过看法或者提出过意见的经历,如一位研究参与者向研究者分享了他的经历,“得知校园里有外来人员性骚扰女生,我们都挺生气的,我身边的同学包括我自己当时都发了朋友圈,大家在朋友圈里发表了自己对性骚扰事件的看法。”(A12)另一位研究参与者告诉研究者,“之前宿舍楼遇到饮水机问题,还有一家校园奶茶店食品安全有问题,我就先在校园BBS论坛发帖,然后又到我们大学生群里讨论过。(B3)”

网络和新媒体平台由于其沟通成本低、互动性强、不受时空限制,成为组织和协调行动的有力工具。已有研究表明,互联网的日常使用可以扩大城市中的非制度化政治参与。[18]网络和新媒体平台提供了过去所没有的跨越地域和人际网络的公共平台,一定程度上扩大了大学生大学治理的非制度化参与,并在一定程度上助推了学校管理和决策机制的优化,有其积极意义。比如A大学大学生会权益部通过微信平台建立了“维权大队”群,各个班级的生活委员都在其中,每周会将整理好的同学们反映的问题,通过微信群反馈给校大学生会权益部。再如有研究参与者表示A大学学校大学生工作处组织建立了全校的“班长群”,“大学生工作处的老师也在群里,一些问题可以直接在群里反映,非常便捷”(A1)。在接受访谈的大学生看来,网络和新媒体方式使得他们能够更有效地表达自己的意见,并且更容易获得学校相关部门的反馈和回应。

但是,也应该意识到,尽管网络和新媒体平台在促进大学生参与大学治理上有其积极的方面,我们不应该忽视其可能带来的风险。在那些非直接利益相关者卷入的公共参与事件中,互联网所发挥的作用更多的是公共舆论的塑造。一些大学生表示通过网络和新媒体,大学生的意见可以整合成整体的声音,能够“倒逼学校”重视他们的意见。如有研究参与者指出,“我们的大学生会,形式化、官僚化挺严重的,个人不是对它抱很大的希望。所以只能通过新媒体的手段,先把事情闹大,让学校重视我们的意见”。(A7)互联网匿名化、缺场的沟通形式,让所有网民以一种跃跃欲言、群情激昂或默默支持的姿态参与治理,并制造出一个以语言和符号传递凝聚力的虚拟的抗争共同体。[19]一位研究参与者指出,“当正规的、传统的途径无法把自己的意见反馈上去,就可以借助一些新媒体的手段,微信群是一种手段”(B8)。

另一个不容忽视的是网络和新媒体可能会带来的“群体极化”现象。群体极化的概念最早由学者斯托纳(James Stoner)在1961年提出,桑斯坦对这一现象进行了最富有影响力的研究和论述。在其《网络共和国》一书中,他将“群体极化”定义为:“团体成员一开始就有某些倾向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点”。[20]根据他的研究,群体极化倾向在网上发生的比例是现实生活中面对面时的两倍。[21]在网络讨论中很容易导致言说者态度偏激,并采用激烈的言辞表达意见。研究参与者多次提及校园发生的性骚扰事件即是对“群体极化”的一个印证。有大学生将校园性骚扰相关内容发布在网络平台,大家刚开始便形成了某些倾向,在网络平台的传播作用下,事情进一步发酵,团体成员表现出非理性、易激动和情绪化特征,随着留言和转发商议次数的增多,群体成员的倾向逐渐朝偏向的方向移动,最终形成极端的观点。

三、结论与反思

(一)大学生参与大学治理有着较强的趋同性特征

本研究发现大学生参与大学治理的事务范围、动因驱动以及方式选择总体呈现出同质化取向,不同大学生的参与模式有较高趋同性。在参与的事务范围上,大学生普遍更关注那些与他们切身实际相关的事务。大学生参与大学治理的事务多集中在与自身利益,如生活权益和个人发展等关系更为紧密的领域,包括评奖评优、教学评价、后勤服务等方面,而对与自身利益关系相对不密切的事项,比如学校战略规划、师资建设、学科建设等方面并不关心也少有机会参与。 在方式选择上,大多数大学生选择由大学生自发开展的沟通及活动,如选择通过联系熟人了解和提出意见,程序随意性较强。少数大学生选择有正式机构比如校大学生会、学校职能部处等面向大学生发起的、旨在就学校相关问题进行沟通的活动。

从参与驱动因素看,较少的大学生参与是出自致力于提高公共福利这样的动机。绝大多数大学生参与都属于利己型参与,为跟自身密切相关的权益所展开的行动以及为在评奖评优和保研中获得加分所采取的参与活动就是典型的利己型大学生参与。在本研究中绝大多数大学生都表示,促使他们参与大学治理的动因主要是解决与切身实际相关的问题。

本研究发现,目前大学生的参与意识普遍薄弱,主动参与的意愿较低。那些参与大学治理相关活动中的大学生,往往从自我实现、丰富履历、获得加分等动机出发,与提高决策的民主化、科学化水平及促进学校发展关联很小。

(二)大学生参与大学治理嵌入性程度较低

社会学有一个概念叫做“嵌入性”,其基本涵义是社会个体多大程度上嵌入一个网络(或社会结构)的内部。[22]在政策过程研究领域,“嵌入性”是指某类特定政策参与者是否是某个政策网络的成员。[23]本研究提出“大学治理嵌入性”这样一个概念,即组织成员多大程度上嵌入学校事务管理中。本研究认为,大学生大学治理嵌入性程度较低。

部分大学生参与大学治理属于“在场的参与缺失”,有的大学生将“参与治理”当作一种荣誉竞相争夺,通过参与大学治理试图获得一种外在性的报酬——测评加分报酬,测评加分往往与学期末综合测评、评奖评优、保研等政策直接相关。有的大学生将“参与治理”当作一项任务被动完成,如访谈中大学生提及的“敷衍地评教”,“班级抽签决定谁参与大学生代表与校领导座谈会”“给十佳教师投票以换取红包奖励”等,这种参与毫无公共事务涉入感和实际意义,是一种形式性参与或者装饰性参与。装饰性参与对于促进大学组织发展毫无意义。对于现代大学中不同类型的大学生而言,如果他们将“参与治理”当成一种荣誉竞相争夺或者当成一种任务被动完成,就会对此行为的教育性本质产生严重误解,并选择“事不关己”“形式主义”以及“抵制”等不良做法。而这种“真参与”的缺失,导致大学无法实现其教育目的。

(三)互联网和新媒体对大学生参与大学治理具有双面性

网络和新媒体已经成为大学生参与大学治理的一个重要平台选择。网络和新媒体平台由于其沟通成本低、互动性强、不受时空限制,为大学生获取信息和交流信息提供重要渠道,一定程度上扩大了大学生大学治理的非制度化参与,促进了意见的有效收集和及时反馈,强化个体对自身参与能力的感知,在本质上有利于公共意识的培育,在一定程度上助推了学校管理和决策机制的优化,有其积极意义。

然而我们不应该忽视其可能带来的风险。互联网的匿名性可以让虚假信息、非理性情绪在网络上飞速散播,从而诱发参与者的过激行为,如在网络上吐槽、发布不准确的信息及动员和组织抗争活动等都可能激发线下的抗争行为发生。网络和新媒体还可能会带来的“群体极化”现象,形成极端化观点,一定程度上增加了无序的弥散性风险。研究发现互联网和新媒体既可促进大学生的制度化参与,在既定制度框架内参与大学治理,也很有可能扩大非制度化参与,使得大学生往往不通过现有的提倡的渠道对大学事务施加影响。汪玉凯就曾指出,互联网的日常使用和非制度化政治参与都事关社会的稳定。[24]

技术变迁尤其是网络技术的发展对大学生参与大学治理带来哪些影响,是促进了大学生的参与,还是抑制了大学生的参与,这是考察时不可回避的重要问题。本研究发现,在现实的个体行动参与环境中,大部分大学生热衷并停留在在线参与中,通过网络吐槽和言论来替代深层行动的参与。宁愿观望驻足而不愿深入其中为公共利益做贡献,只有少部分大学生勇于担当和保持着对离线行动的持续参与。

参考文献:

[1]吉明明,马金平.大学治理中大学生参与的批判性话语分析[J].江苏高教,2024(2):45-51.

[2]刘晏如,魏宁.大学生有效参与大学治理:现实困境、逻辑释义与实践指向[J].黑龙江高教研究,2024(6):51-57.

[3]冯遵永, 丁三青. 欧洲大学治理中大学生参与的当代发展[J]. 江苏高教, 2015(4):20-22.

[4 ]赵申苒,张昊远,赵国祥.高校大学生参与学校治理的挑战、意义与实践路向[J].中国教育科学(中英文),2024(2):104-113.

[5]Lizzio A, Wilson K. Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives on departmental committees[J]. Studies in Higher Education, 2009, 34(1):69-84.

[6]Colby, A., T. Ehrlich, E. Beaumont, and J. Stephens. Educating citizens: Preparing America’s undergraduates for lives of moral and civic responsibility. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

[7]Kuh, G.D., and J.P. Lund. What students gain from participating in student government[J]..New Directions for Student Services 1994,66: 5–17

[8]Terenzini, P.T., E.T. Pascarella, and G.S. Blimling. Students’ out-of-class experiences and their influence on learning and cognitive development: A literature review[J]. Journal of College Student Development,1996, 37: 149–62.

[9]郭丽君,周建力.历史制度主义视角下我国大学内部治理制度逻辑演进[J].黑龙江高教研究,2023(8):42-48.

[10]相关实证研究有:宋丽慧.大学生参与: 转型时期高校管理的视界[M].北京: 北京大学出版社,2007: 60,172;陆颋浩.大学生参与大学治理权力运行模式探究——评《成长:大学生参与大学治理的权力研究》[J].中国教育学刊,2023(07):128;何晨玥,张新平. 大学生参与大学治理的行动类型、特征与逻辑——源于实证调查的法社会学分析[J]. 高等教育研究.2018(5):89-95;王为正, 孙芳. 现代大学中的大学生类型及其对治理参与的影响[J].中国高教研究, 2017(03):41-44.

[11]Persson, A. Student participation in the governance of higher education in Europe: Results of a survey. In The university as res publica: Higher education governance, student participation and the university as a site of citizenship[M]. ed. S. Bergan, 2004,31–82. Strasbourg: Council of Europe.

[12]Lizzio A, Wilson K. Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives on departmental committees[J]. Studies in Higher Education, 2009, 34(1):69-84.

[13]Bazeley, P. Qualitative data analysis: practical strategies [M]. London: Sage, 2013:109.

[14] Ryan, R. M., amp; Deci, E. L. Self-Determination Theory and the Facilitation of the Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being[J].. American Psychologist, 2000(55): 68-78.

[15]Deci, E. L., amp; Ryan, R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior[J]. Psychological Inquiry, 2000(11): 227-268.

[16]达尔, 罗伯特.现代政治分析[ M] .王沪宁,陈峰, 译.上海:上海译文出版社,1987:131.

[17]赵天乐,王兴超.数字经济下大学治理场域的结构体系及演化逻辑探究[J].黑龙江高教研究,2024(2):61-66.

[18]徐丹丹,冯锐.技术赋权视阈下的现代大学制度及其未来走向[J].高教探索,2023(4):5-11+75.

[19]刘永泉,吴颜.网络舆情危机视域下现代大学治理路径探析[J].黑龙江高教研究,2021(12):21-25.

[20] [21]桑斯坦,凯斯.网络共和国:网络社会中的民主问题[M].黄维明,译.上海人民出版社,2003:47, 41-43.

[22]Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [J]. The American Journal of Sociology,1985, 91(3).

[23]Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation [M]. Princeton University Press,1995.

[24]汪玉凯.数据治理的内涵、困境及其实践路径[J].社会治理,2023(3):4-11.

(责任编辑:王义祥)

作者简介:常楠(2001-),女,北京师范大学高等教育学2022级硕士研究生,研究方向:大学治理、高等教育国际传播研究。