山东省铝产业碳足迹标准化研究

2025-02-20孟兆宏潘爱娟姚宇罗艳艳杨沣江王桂芝王鲁泉赵丹隋文玲

关键词:碳足迹,铝行业,标准化,温室气体

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2025.03.025

0 引言

在二十大报告中,习近平总书记重申了“双碳”目标的重要性,为我国铝产业在新发展阶段和“双循环”新发展格局下指明了广阔的发展前景。作为一种性能卓越的金属材料,铝在推动终端应用领域迈向碳中和目标的道路上扮演着至关重要的角色。锂电光伏、新能源汽车、轨道交通、航空航天以及3C电子等多个下游应用领域,均展现出铝材料巨大的市场潜力。特别是,铝凭借其低能耗、低排放的特性,成为汽车轻量化领域的首选材料,其应用前景极为广阔,与“双碳”目标等国家重大战略紧密相连。

作为我国基础原材料产业的重要组成部分,铝产业一直受到国家和山东省政府的高度重视与扶持。早在2015年5月,国务院发布的《中国制造2025》就明确提出,要重点推进高性能轻合金材料的研发与应用,并大力促进技术改造和高性能铝深加工项目的发展。为了进一步推动产业链与创新链的深度融合,加速铝产业的转型升级,工业和信息化部于2020年3月印发了《铝行业规范条件》,积极引导再生铝企业向废铝资源丰富的地区进行布局。2021年10月,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,旨在推动有色金属行业实现碳达峰目标,为铝产业的绿色发展提供了更为明确的指导。

2022年以来,《工业能效提升行动计划》《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等一系列政策相继发布,其中,《有色金属行业碳达峰实施方案》为铝行业企业提供了实现碳达峰目标的指导方针,对铝产业实现绿色高质量发展具有重要意义[1]。

1 基本情况

1.1 生产情况

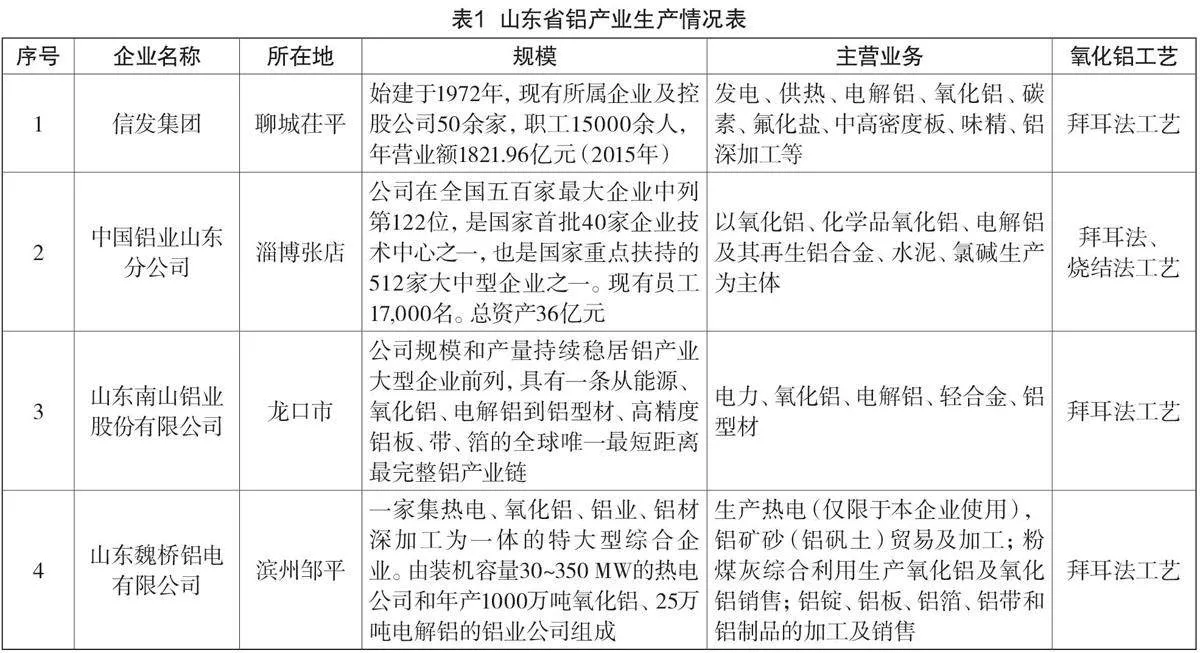

2023年全省氧化铝、电解铝、铝材产量分别为2945.4万吨、743.2万吨、1349.3万吨,分别占全国的35.73%、17.87%和21.41%;铝材产量与电解铝产量比例为1.82,高于全国平均水平19.7个百分点。2024年1~8月,全省氧化铝、电解铝、铝材产量分别为1959.7万吨、493.1万吨、974.6万吨,分别占全国的35.07%、17.06%、21.92%[2];铝材产量与电解铝产量比例为1.97,高于全国平均水平28.5个百分点。龙口交通铝材产业集群入选2022年度国家中小企业特色产业集群。魏桥集团汽车轻量化大型精密铝合金结构件项目实现了当年开工、当年投产,将结构件生产时间由120多分钟(压铸+焊接组装)缩短为140秒(一体化压铸),每1吨产品可降低能耗10%以上,材料回收利用率可达95%以上。南山铝业突破航空机翼长桁用铝型材技术,打破国外垄断,并顺利通过空客认证;成功启用高精铝合金辊底炉,攻克炉温均匀性等5项关键技术难题,填补国内空白。山东部分重点铝业生产企业和氧化铝生产的工艺流程业及生产情况见表1。

1.2 出口情况

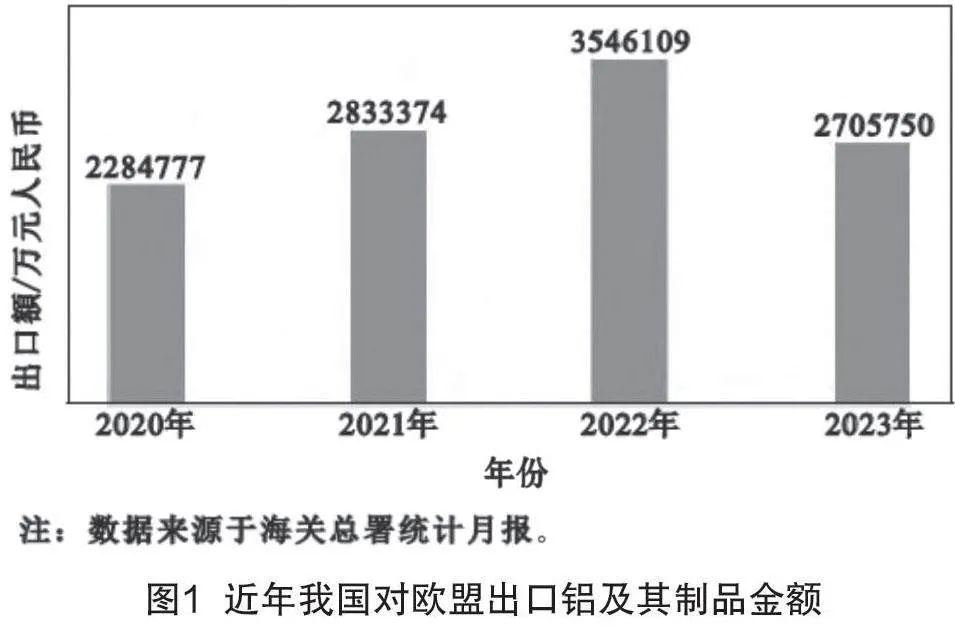

我国对外出口铝产品主要为铝材及铝制品,还有少量精铝、高纯铝及铝合金。2022年,我国铝材产量4622万吨,对外出口618万吨,占全部铝材产量的13%,此外对外出口未锻轧铝42万吨。2023年,我国铝材产量4903万吨,对外出口未锻轧铝及铝材累计567.5万吨,出口量有一定回落。我国对欧盟出口的铝产品同样以铝材及铝制品为主,2022年我国对欧盟的铝及其制品出口量合计108万吨,金额累计约354亿元。2023年出口额降低至约271亿元[3]。出口情况见图1。

1.3 调研情况

面向企业需求和外省应对状况组织开展专项调研。选取山东省内铝、钢铁等200余家企业进行专题调研。围绕欧盟碳边境调节机制等国外法规了解情况、标准化工作情况、产业结构调整基本需求等展开,收集调研问卷135份,电话调研56家,座谈交流企业11家。其中55%为出口企业,企业年产值在5000万元以上的占57%。

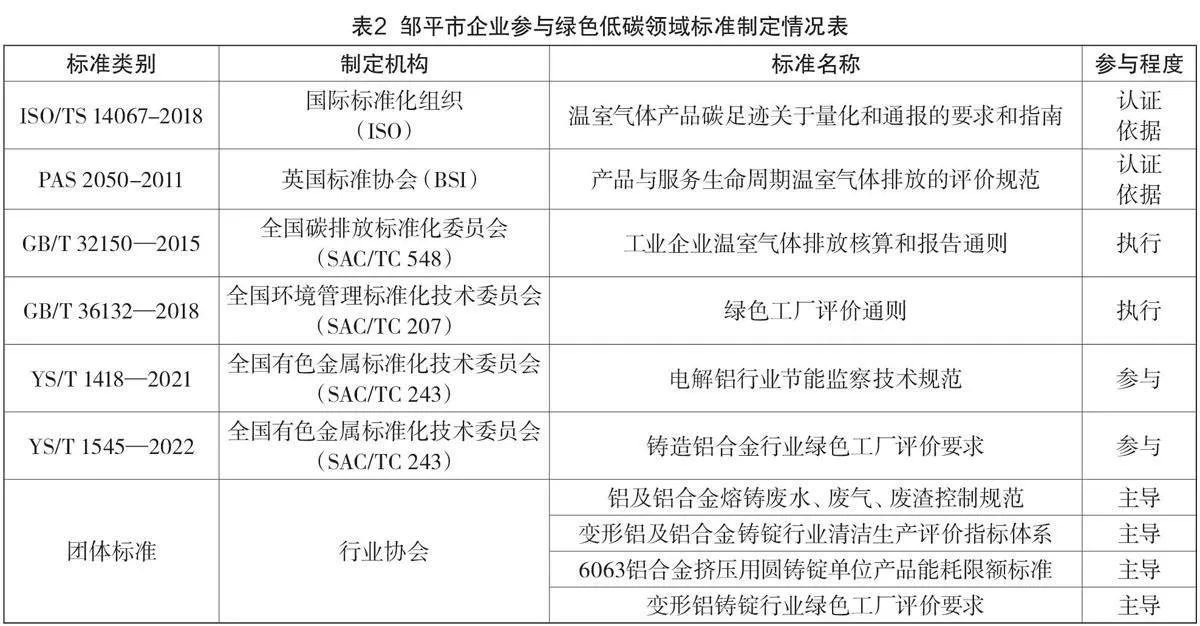

2024年,重点围绕邹平铝产业生产企业,调研山东创新金属科技有限公司、山东魏桥创业集团等创新工作做法,了解到邹平铝企业在技术革新的过程中,积极参与绿色低碳标准制修订工作中,抢占该领域主动权和话语权。邹平市企业参与绿色低碳领域标准制定情况见表2。

2 标准化工作情况

2.1 国内标准化技术组织

2014年4月,国家标准委正式批复国家发改委成立全国碳排放管理标准化技术委员会(SAC/TC548),主要负责碳排放管理术语、统计、监测;区域碳排放清单编制方法;企业、项目层面的碳排放核算与报告;低碳产品、碳捕获与碳储存等低碳技术与装备;碳中和与碳汇等领域的国家标准制修订工作[4]。目前已发布相关国家标准21项,相关国标计划22项,包含5项修订,17项制定。目前TC548发布的标准主要聚焦于重点行业企业温室气体排放核算和报告、基于项目的温室气体减排评估方面的标准。

2.2 国内标准体系

2.2.1 碳达峰碳中和标准体系

为全面贯彻落实党的二十大报告关于“积极稳妥推进碳达峰碳中和”的重要部署,积极落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系对标准化工作的部署,加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系,国家标准委2023年联合国家发展改革委等单位发布了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》(国标委联〔2023〕19号)。

《指南》中提出的碳达峰碳中和标准体系包含基础通用标准、碳减排标准、碳清除标准和市场化机制标准4个一级子体系、15个二级子体系和63个三级子体系,细化了每个二级子体系下标准制修订工作的重点任务。

2.2.2 碳排放管理标准体系

全国碳排放管理标准化技术委员会(SAC/TC548)成立后,提出了我国温室气体管理标准体系框架、标准的发展计划和重点方向,单位产品碳排放限额、涉及碳排放管理术语、统计及监测、核算与报告等领域,为国家及地方碳排放管理标准体系建设提供指引。

2.3 国内相关标准

我国在“双碳”核心标准方面已经取得了显著进展,涵盖了碳排放核算、碳足迹评价、碳减排量化等多个方面。目前,国内的温室气体排放核算工作基本可以划分为国家、省/ 州、市县、企业、项目几个级别,国家和省/ 州层面以温室气体排放清单编制为主,目前已发布温室气体排放及核算相关标准143项,其中,国家标准67项,行业标准74项,山东省省级地方标准2项。国家标准中,山东企业参与的有19项;行业标准中,山东企业参与的有8项。

我国碳排放核算类标准现行41项,在研24项,覆盖了发电企业、电网企业、钢铁生产企业、矿山企业、电子设备制造企业、陆上交通运输企业等24个重点行业,以及畜禽规模养殖企业、水运企业、木材加工等26个其他行业。扩展了重点行业的覆盖范围,对企业温室气体排放“算什么,怎么算”提出了统一要求,有效解决重点行业企业温室气体排放标准缺失、核算方法不统一等问题。项目的温室气体减排量评估类标准已发布4项,在研12项,在项目层面规范了碳减排量的评估方法,将成熟的国家核证自愿减排量(CCER)方法学转化为国家标准或国际标准,让减排量可量化、可核查、可交易,洗脱外界“漂绿”的质疑。目前我国现行的碳足迹相关标准有6项,在研的13项,其中GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》标准已经发布,为企业提供了一套系统的、科学的方法来评估和管理其产品在全生命周期内的温室气体排放情况,识别能耗高、碳排放量大的生产环节,帮助企业实现节能减排,降低成本提高国际竞争力。在碳捕集利用封存方面现行的国家标准有1项,在研的9项,为我国CCUS项目的实施提供了统一的技术规范,确保了项目在碳捕集、运输、利用与封存各环节的规范化操作,降低风险并提高效率。

3 现状问题

3.1 企业改善和优化产品碳足迹能力基础不一

除了受资金、技术、管理等因素影响外,产业链结构亦对产品碳足迹改善有较大影响。魏桥等产业链相对健全的企业自主优化空间较大,减碳措施灵活多样;对外部供应链依赖性较强的涉铝企业,碳足迹优化除开展自身节能降碳外,还需协同产业链上下游共同推动。调研企业认为基于产业链生命周期,识别并优化碳足迹具有较大可行性。

3.2 碳排放核查协同体系尚未统一建立

为有效应对欧盟政策变化,深圳、江苏、成都等省市都先后建立碳足迹的标准和认证的联盟组织,整合产学研资源,在满足出口要求同时,促进当地产业向低碳绿色发展。山东省个别单位、机构虽然已开展部分工作,但未建立起统一高效的协同应对组织体系。尤其是国家层面尚未建立起完整的碳核查体系。

3.3 企业标准化水平发展不平衡

涉铝企业之间标准化水平不平衡,比如魏桥铝电、创新金属开始认识到标准化对提高企业核心竞争力的重要作用,在标准化投入、标准化人员数量和素质、标准成果产出等方面开始显现;其他涉铝企业标准化工作基础相对薄弱,主要以兼职人员开展零星标准化工作为主,参与标准化活动的意识不强。涉铝企业标准化水平与其行业影响力严重不匹配,技术实力属于全国同行业的领跑者,但是标准化工作严重滞后。以魏桥铝电为例,仅有2人成为全国标准化技术委员会委员;同行业南山铝业参与各类标准180多项,远远超过魏桥。但是在铝产业双碳相关标准方面,魏桥逐步在加强。

3.4 标准化意识有待提升

企业整体对标准化工作的重视程度不高,动力不足,对标准化工作的认识比较片面。主要体现在对标准化的方针政策和规划了解有限;企业对标准化的作用、效果不清楚,存在没有开展标准化工作企业产值规模也在持续提升的“标准无用论”观念;企业对制定标准、实施标准、宣传标准等标准化活动还未能形成一套连贯、高效的运行模式,单纯认为标准化工作只是制定标准。企业标准化工作仍然处于哪里有标准需求就找哪块标准,聚焦在“点”上解决问题,没有形成完整的全产业链标准体系,缺少整体性、系统性、全链条的标准化体系思维。

3.5 标准化专业人才不足

除魏桥、南山外,绝大部分企业没有专职标准化岗位,大多数标准化人员处于身兼多职的状态,缺少经过培训的专业标准化工作人员和管理人员,导致企业标准化工作停留在低水平阶段,企业标准化工作后劲乏力。标准化人才的培养与邹平铝产业的发展水平极不相称,制约了铝产业标准化工作的推进。

4 对策建议

4.1 发挥标准的引领带动和技术支撑作用

为了助力山东企业符合双碳管理标准并成功进军欧盟市场,需要加大对温室气体重点排放单位(特别是外向型企业)的碳减排力度,并充分发挥标准化的支撑作用,为关键产业的碳减排工作提供必要的技术指导和制度保障。

首先,需要在ISO 14064、ISO 14067等国际通用方法的基础上,结合我国制定的GB/T 24067等碳足迹相关标准,针对特定产业的特点,深入研究重点行业园区、企业、项目及产品的碳排放核算模型和方法。同时,积极鼓励魏桥、南山等企业争取成为碳排放核查核算铝行业标准的牵头起草单位,通过提前布局规则优势,引领行业在碳核算、碳排放以及减碳技术方面的转化应用。

其次,需要积极参与国际碳排放标准的制定工作。目前,我国在水电铝、绿电铝等领域的标准和规范尚不完善,与国际标准不接轨,难以获得国际认可。因此,需要深入研究国外的通用方法,针对细分领域,推动龙头企业与国际合作伙伴共同提出铝产业的碳相关标准项目。特别是要围绕减碳技术的创新应用,提出国际标准项目,共同推动这些技术在全球的推广。同时,还需要在国内标准制定的过程中与国际标准保持协同,确保方法的一致性、核算指南的统一性,以及监测报告和核查机制的协同性,从而有效推动标准的制度型开放,实现与国际标准的接轨。

4.2 加快绿色低碳技术和产业标准化布局

一是推进绿色能源技术研发,支持高端铝绿色技术产业链等工业生产关键技术标准战略性重点项目,开展绿色智能制造标准制修订工作;二是培育低碳冶金产业生态,开展绿色低碳冶金行业标准体系建设,推动形成以氢能、新材料、智慧制造工艺装备和循环经济等为主导的绿色低碳冶金产业;三是探索开展碳交易和碳金融服务发展,依托全国碳交易系统,择机开展山东省碳交易标准规则体系试点,满足金融服务标准化建设要求,不断规范碳金融市场。

4.3 深化碳排放核算、低碳管理的标准化研究

从调研情况看,2024年密集开展各类温室气体核算和碳足迹相关标准制定,山东省应该发挥工业大省、制造大省的带动作用,加快推动相关方法和标准的研究。重点联合科研院所及头部企业在碳排放核算、低碳管理等方面的技术优势,联合主导或实质参与碳达峰碳中和领域核算、核查、碳足迹标准制定,助力进一步细化完善行业、企业、产品等不同层面碳排放监测、核算、报告、核查以及低碳管理与评价标准。一是重点制修订温室气体监测方法、监测设备、在线监测系统和碳管控平台等建设标准,推动碳排放数据的监测、报送与核查与区块链技术相结合,以此保障数据监测的真实性,同时也为企业应对欧盟CBAM中可能出现的碳排放数据争议提供可靠支持[5];二是可制修订一批园区等区域以及行业、企业碳排放核算和报告标准,选择山东省在全国占比较高、产业优势较强的领域,以铝行业作为探索和尝试,建立科学合理的碳排放核算方法,参与各行业排放因子和数据库建设;三是围绕行业、企业、供应链、技术等绿色低碳评价、环境影响评价标准,绿色产品评价标准,绿色低碳产业统计核算相关标准,发挥山东省创新试点省份优势,开展先行先试。

4.4 深入推动国际标准的积极参与

从产业发展看,以标准促发展已成为国际共识。山东省已经建成国家级铝精深加工特色产业示范区,形成“铝原料—汽车用铝合金材料—汽车总成—废铝再利用”轻量化产业闭环,具备世界级的产业基础和先进技术,但是国际标准化工作的不足和滞后,严重阻碍产业国际竞争力。我国的铝产品出口依然要参照美国、欧盟等制定的铝制品系列标准,为有效规避CBAM的影响,需要山东省涉铝出口企业造成新的绿色贸易壁垒。邹平铝产业需要站在全球高度、具有世界眼光,加快国际标准化步伐,为我国铝加工制造技术和标准“走出去”奠定基础。一是加强国际、国外先进标准的应用,实施基于先进标准的产品碳足迹碳排放核查,开展国际低碳绿色产品认证,加快铝产业优化能源结构、发展循环经济、使用负碳技术,持续推动绿色低碳发展,形成低碳绿色产品竞争优势;二是依托南山集团、创新集团等龙头企业、优势技术,针对铝产品全生命周期碳足迹、涉铝企业低碳技术、再生铝绿色制造等领域制定一系列高技术低碳标准,探索推动形成国际标准,提高技术、产品国际竞争力,打通国际市场晋升通道;三是探索国际标准化推进路径,跟踪ISO国际标准、美国铝业协会标准的研制,推动重点产品标准的对标达标行动,提升重点产品执行标准与国外先进标准水平的一致性程度。

4.5 完善碳排放标准人才培养体系

从当前看,人才是短板。企业内部缺少懂政策、懂行业、懂碳足迹、懂核算标准的专业人员。应积极组织开展多元化能力建设培训,发挥好山东省铝业协会、全国有色金属标委会、全国碳排放标委会的平台作用,开展标准、核算方法的宣贯培训,对所有涉铝企业开展GB/T 24067的实施效果评估,不断培养企业和专业技术人员的专项能力。围绕CBM的实施,全面排摸山东省受此影响的具体企业的名单,一企一策,开展CBAM数据核算与填报定向帮扶,帮助企业满足绿色贸易政策的要求,提升行业整体应对碳壁垒能力,积累一批专业队伍。

4.6 积极承担国家碳排放标准化试点工作

按《国家发展改革委 市场监管总局 生态环境部关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024-2025年)的通知》的要求,到2025年底,我国将建设100家碳排放管理标准化试点企业和园区,推动碳核算、碳足迹、碳减排标准有效实施。山东省提前布局一批铝产业等领域的重点用能单位或重点排放单位和工业园区,完善碳排放管理制度体系,建立标准化的碳排放过程控制措施,制定细化的碳排放管理操作要求,对重要的温室气体源和重要温室气体汇、碳排放相关变量的运行、碳排放相关设施设备及系统的运行维护、碳排放合规要求等进行有效的管控,依据温室气体排放核算和报告相关标准规范,建立碳排放基准和绩效指标体系,持续开展碳排放绩效评价分析,切实为企业真正减碳、降碳打下基础。

5 结语

山东省作为绿色低碳高质量发展先行区和标准化创新发展试点省,以“双碳”目标为引领,在推动绿色低碳高质量发展方面打下了良好基础,积攒了丰富的“山东经验”。在今后的工作中,要借助国家碳排放标准化试点申报、碳核算标准制定、复合型人才培养等各种方式,充分发挥标准的引领带动和技术支撑作用,为绿色低碳高质量发展贡献山东力量。

作者简介

孟兆宏,本科,主要研究方向为标准化管理。

潘爱娟,本科,主要研究方向为标准化管理。

姚宇,硕士研究生,主要研究方向为标准化管理。

罗艳艳,通信作者,硕士研究生,工程师,主要研究方向为科技创新服务标准化。

杨沣江,本科,高级工程师,主要研究方向为标准数字化、科技创新服务标准化、标准与知识产权融合等。

王桂芝,硕士研究生,主要研究方向为标准化管理。

王鲁泉,硕士研究生,主要研究方向为标准化管理。

赵丹,本科,助理工程师,主要研究方向为标准化应用。

隋文玲,工程师,本科,主要研究方向为标准数字化及专利和标准融合。

(责任编辑:袁文静)