高校科技成果转化的困境与对策研究

2025-02-20陆瑶马天放张有勇董寅周坚

摘要:高校科技成果转化在推动地方经济社会发展中扮演着重要角色,国家近年出台了一系列激励高校进行科技成果转化运用的政策,但高校的科技成果转化运用仍存在诸多问题制约其发展。文章以苏州市3所不同类型高校的专利转化运用情况为样本,深入分析地方高校专利转化现状与共性问题,从高校管理体系、权属收益分配、转化平台建设等角度提出了解决对策,为破解高校科技成果转化困境提供可借鉴、可复制、可推广的实施策略。

关键词:科技成果;专利转化;高校;对策

中图分类号:G306文献标志码:A

0 引言

《中华人民共和国促进科技成果转化法》将“科技成果转化”定义为:为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。从这个角度,高校科技成果转化可以理解为要将高校的技术成果转化为新产品、新工艺、新产业乃至社会生产力,从而促进社会经济发展[1]。近年来,我国科技创新蓬勃发展,政策支持也持续发力。2023年10月国务院办公厅关于印发《专利转化运用专项行动方案2023—2025年)》的通知指出,要梳理盘活高校和科研机构存量专利,以专利产业化促进中小企业成长,强化高校、科研机构专利转化激励,强化提升专利质量促进专利产业化的政策导向。

高校作为科技创新的重要源泉和培养技术人才的孵化器,在科研成果转化与产业化方面发挥着关键作用,其专利转化对于促进地方经济发展、推动产业升级具有重要意义。但目前我国高校的专利转化情况却一直不够理想,《2022年中国专利调查报告》显示,我国企业发明专利产业化率为48.1%,高校发明专利产业化率仅为3.0%[2]。《2023年中国专利调查报告》显示,我国企业发明专利产业化率为 51.3%,首次超过50%,而高校发明专利产业化率仅为3.9%[3]。这些数据直观反映了我国高校的整体专利运用转化水平低、转化效率不高的问题,表明高校在专利转化运用上可能受转化评价体系不完善、协同转化平台不健全、人才队伍建设不系统等因素制约[4]。

本文通过对苏州3所不同类型高校的专利转化工作分析比较,梳理其在专利转化政策方面的异同与取得成效,以求深入剖析高校在技术转移转化中存在的制约因素,探索推动高校专利有效转化的路径,从而促进高校成果科技高效转化和地方经济的发展。

1 高校科技成果转化的现状与问题分析

1.1 高校专利转化数据分析

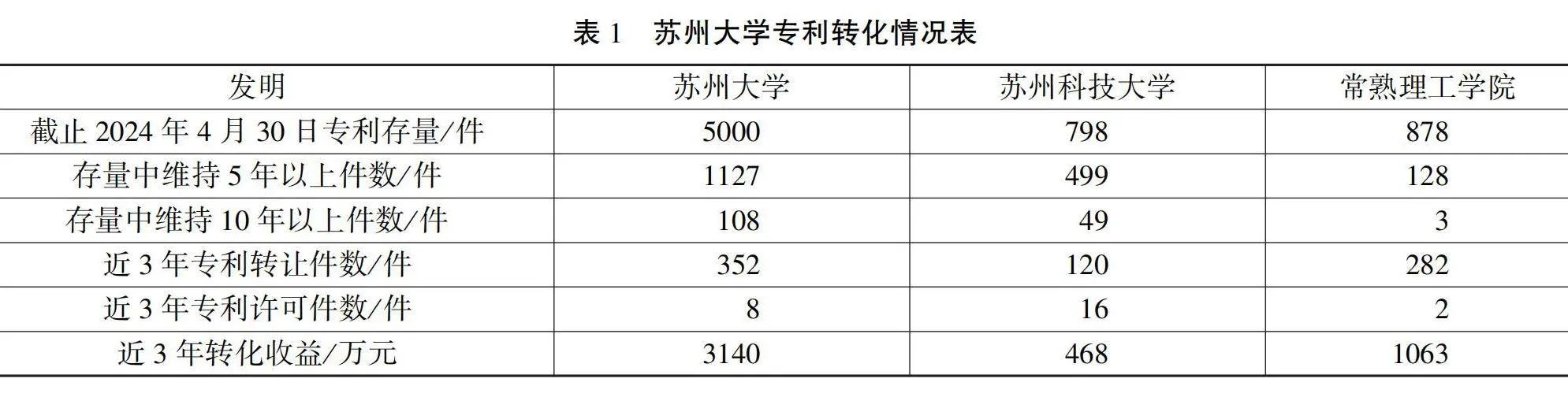

本研究针对苏州地区的3所不同类型高校进行调研。在分析苏州大学、苏州科技大学和常熟理工学院3所高校的发明专利转化情况时,发现它们在专利的存量、转让、许可以及转化收益上各具特色,呈现出层次不同且表现各异的情况。

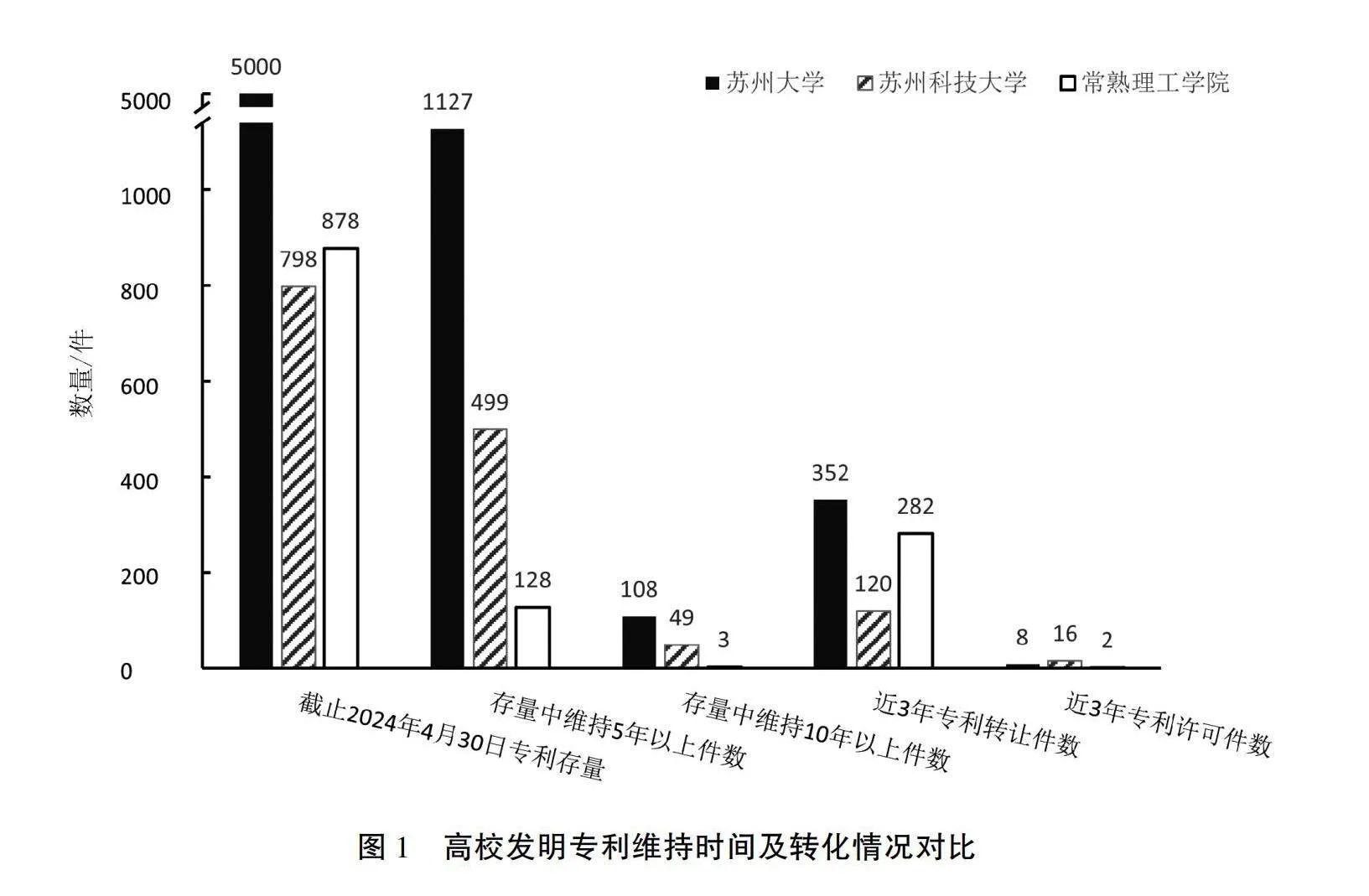

总体来看,苏州大学在发明专利的存量、转让数量和转化收益方面上表现相对突出,如表1及图1所示。苏州科技大学虽然整体专利数量和收益相对较低,但在维持5年以上的发明专利相比较高,可能因为具有稳定的技术积累和合作许可。常熟理工学院的专利转让数量和维持数量居中。

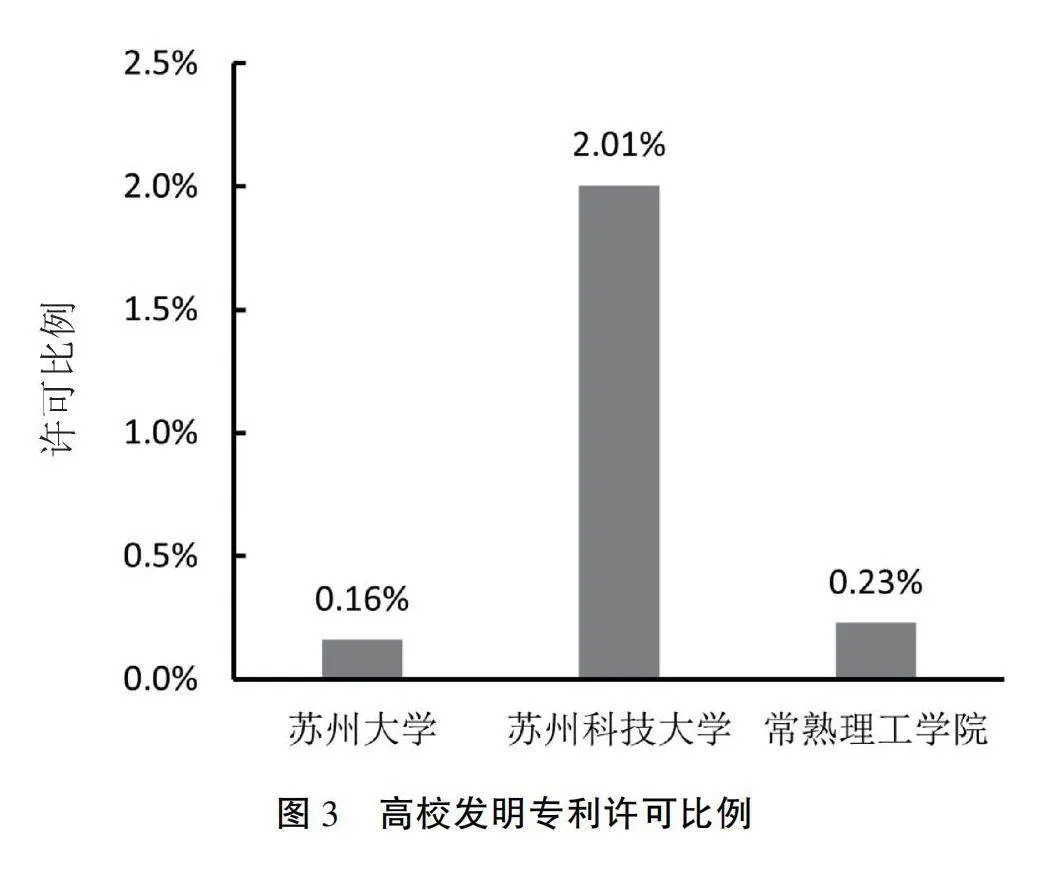

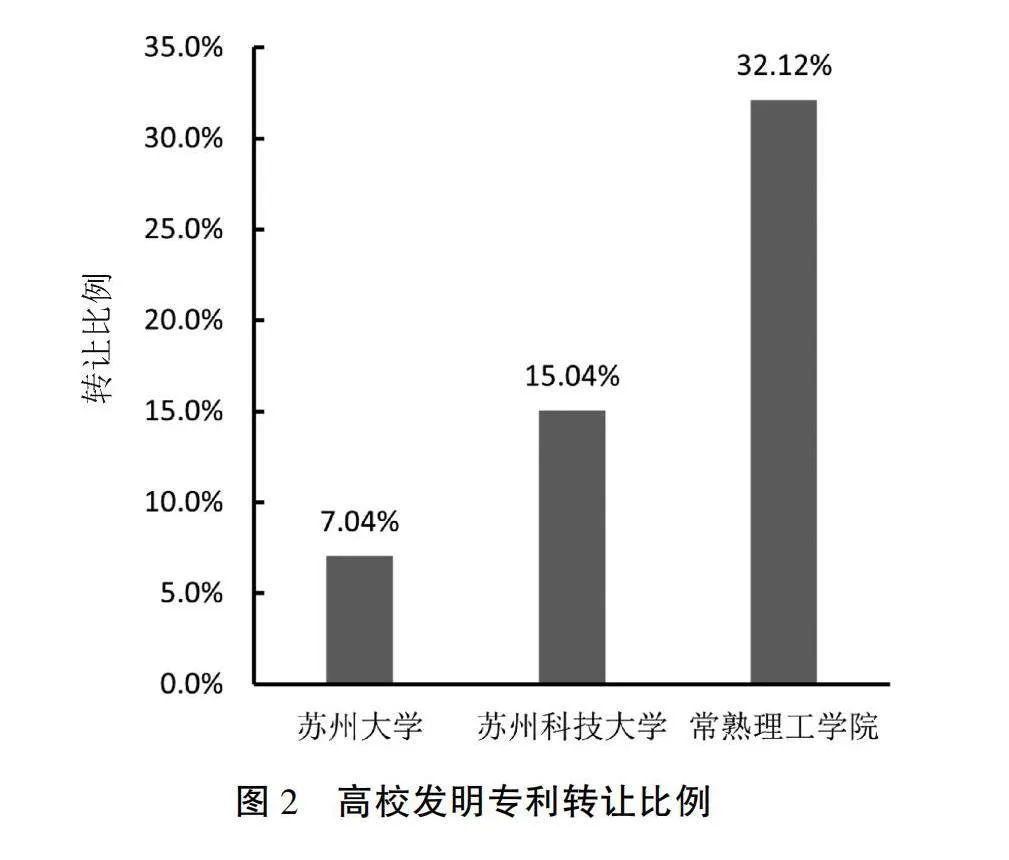

分析3所高校的发明专利转让与许可情况,从图2可以看出,苏州大学的专利转让水平较低,而常熟理工学院的专利转让水平较高。这可能是因为苏州大学的专利存量大,即使转让发明专利数量在3所高校排名第一,但转化比例仍较低。图3为3所高校的发明专利许可比例。苏州科技大学的发明专利许可比例相对较高。发明专利的转让和许可比例也反映了苏州科技大学和常熟理工学院这类理工类高校在盘活存量专利、促进专利转化运用方面具有的优势。苏州科技大学和常熟理工学院的技术成果侧重理工实践项目,易与产业化接轨,因此在发明专利转化中具有天然优势。

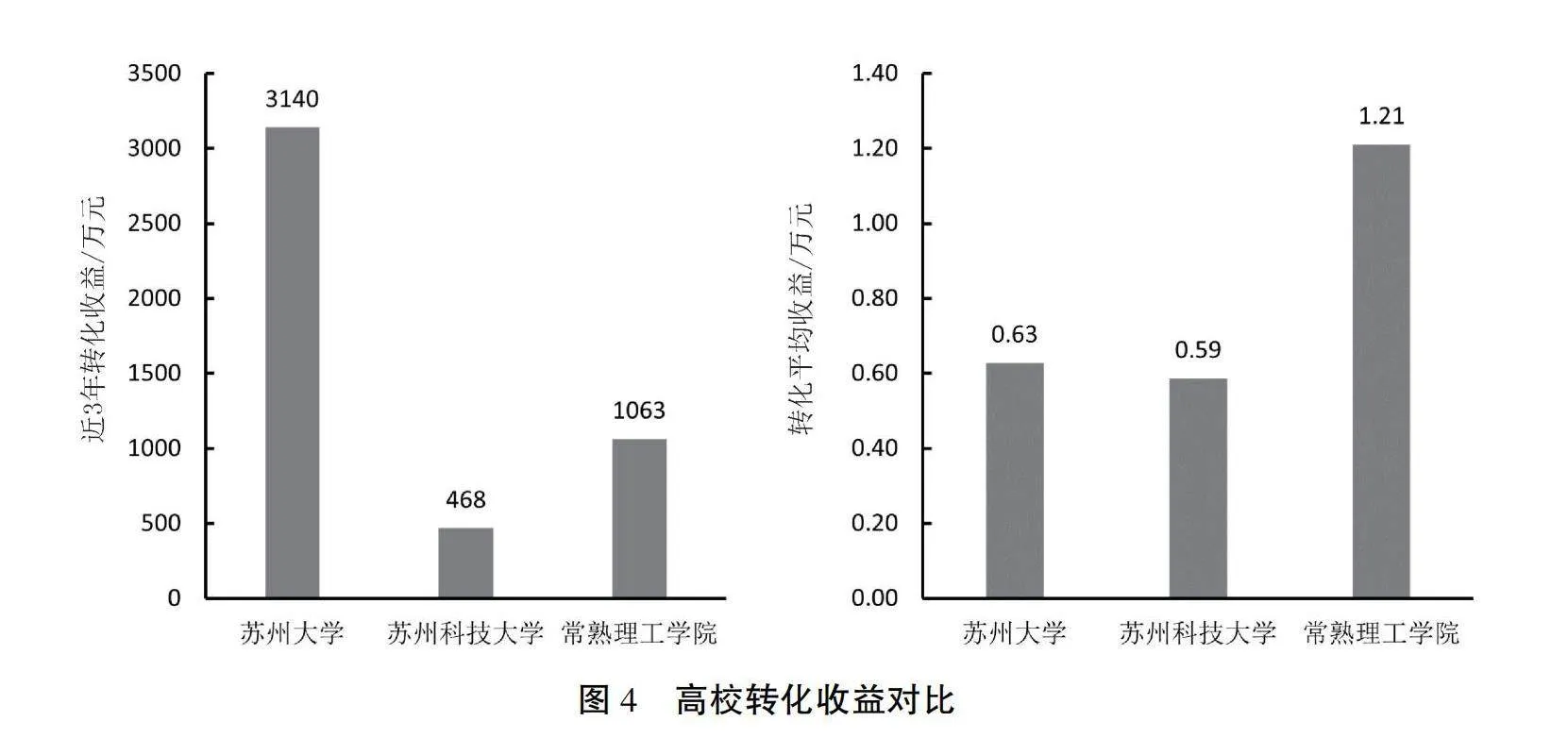

进一步比较3所高校近3年发明专利转化收益情况发现,苏州大学的总收益较高,这与其庞大的发明专利存量基础有着密切关系(见图4)。而对比平均收益,3所高校则有明显差别,常熟理工学院尽管层次较低,但在专利转让比例和转化收益上表现突出,其发明专利转化平均收益最高(1.21万元/件);苏州大学与苏州科技大学的平均收益相对接近,分别为0.63万元/件和0.59万元/件。从数据上分析,苏州大学的专利可能更多地集中在基础研究和长期积累,而不是立即的市场转化应用。

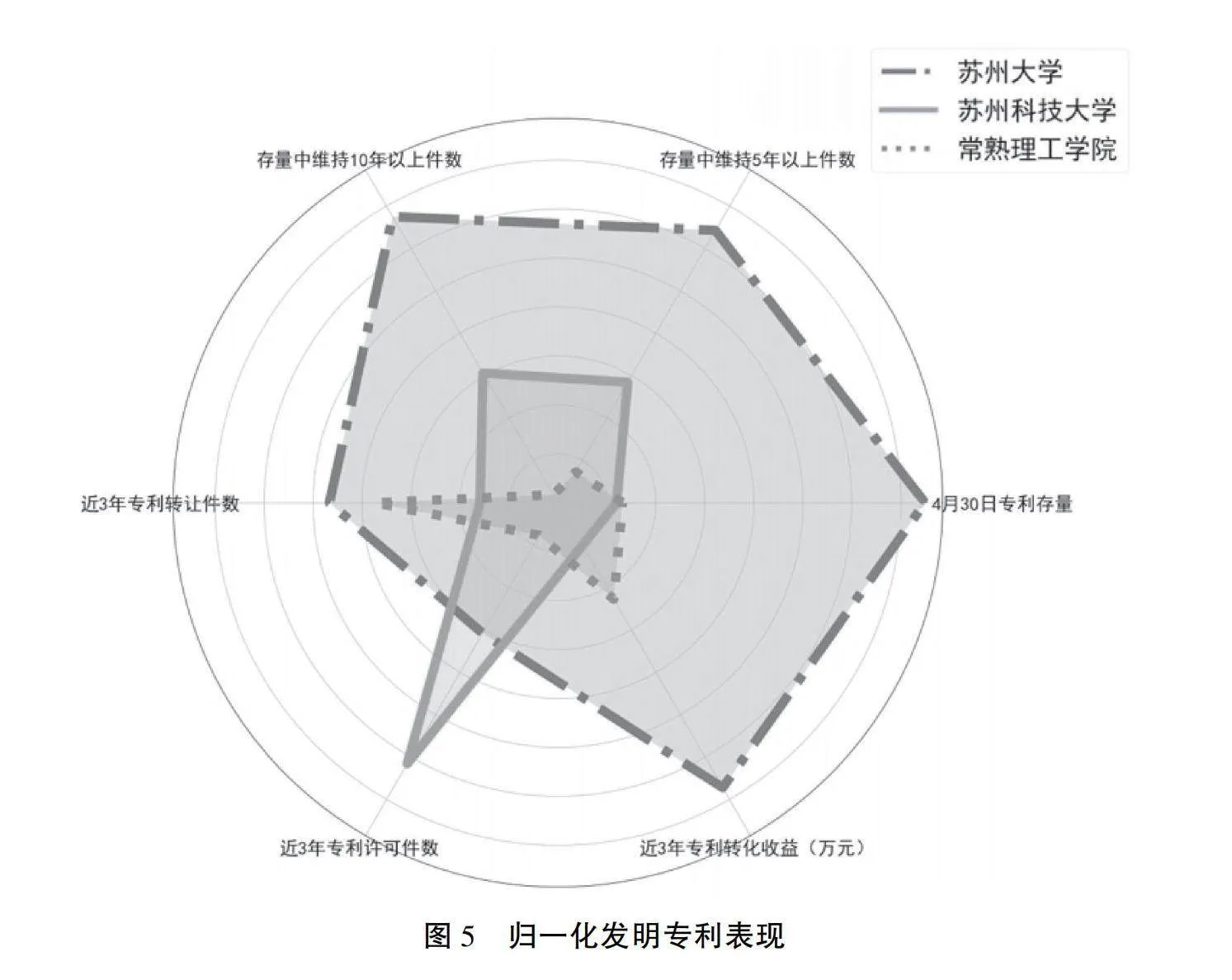

为了消除各项指标之间的量纲影响,对专利转化各项数据进行标准化归一处理,各指标处于同一数量级,以1为总量,各类数据均能行综合对比评价。苏州大学的各项指标均处于3所高校的领先地位,苏州科技大学在专利许可比例上领先,这可能反映了其在技术授权和合作开发上的强竞争力,如图5所示。因此,不同类型的高校在专利转化运用中还需找准自身定位,充分发挥学科优势、专利领域优势和地域优势,借助各类平台积极对接企业,盘活存量专利,推动专利转化运用。

1.2 高校成果转化评价体系分析

高校科技成果转化作为科研产出的下游环节,其评价体系尚有不完善、不规范的地方,虽然我国一直在持续引导落实高校科技成果转化相关政策,但高校对于转化政策的吸收和适应执行过程较长,缺乏对成果转化的评价体系和政策支持,无法很快实现理想的效果,专利等成果的转化指标在各项科技评价中仍未得到较好应用[5]。本研究调研的3所高校中均将科技成果转化指标纳入了职称评审、学院考核、业绩计算、资源分配等维度,但这些指标在评价过程中往往作为附加项而非决策性指标,评价体系也无单独的评价细则和标准。仅苏州科技大学明确设立了“社会服务型”岗位,将专利转化金额作为职称评审和岗位考核的条件之一。常熟理工学院则在职称评审和考核中明确将科技成果转化纳入考虑,但具体的激励和评价体系尚不完善,也没有落地执行。这也印证了高校虽尽力将科技成果转化纳入自身建设发展目标中,但仍存在评价手段单一,模式滞后,执行力度欠缺,只关注经济效益,缺乏对社会效益和综合效益的全面评价策略等问题。

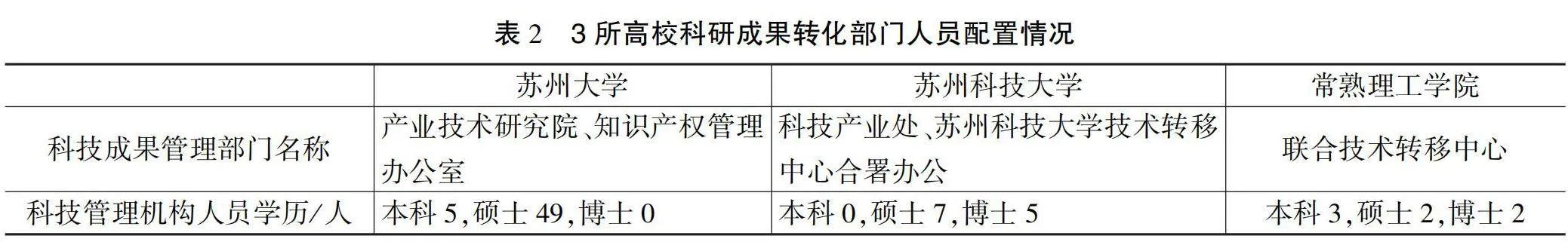

1.3 高校科技成果转化的管理策略分析

高校的科技成果管理部门通常下设多个职能科室。以本研究调研的3所高校为例,虽然每所高校下设的科技成果管理部门设置情况不同,但承担功能大致相似,均具有成果转化推介、专利管理、技术转移中心等职能,如表2所示。从3所高校的人员配置情况来看,苏州大学的科技管理人员数量最多,部分人员取得了法律或专利代理人资格;苏州大学的学院内部配置有专门的科研秘书,管理本学院的科研成果。苏州科技大学的科技管理人员数量较为精简,针对科技成果转化运用出台了2项专门的管理办法。相比之下,常熟理工学院的科技管理人员最少,主要由7名管理人员组成,学历平均分布在本硕博区间,虽然规模较小,但职能相对全面,负责行政、业务管理及知识产权管理。高校科技成果管理部门人员配置的差异反映了不同层次高校在有限的人员编制中制定的差异化科技成果管理思路。

1.4 高校科技成果转化渠道分析

高校科技成果转化渠道是促进科研成果应用的重要路径。以本研究调研的苏州大学、苏州科技大学和常熟理工学院为例,虽然3所高校在转化渠道的具体操作和应用效果上有所不同,但从表3及调研情况总体来看,均已形成一定的体系和成效。在对接市场层面,苏州大学的成果转化平台通过线上推广和线下走访等形式帮助科研人员解决市场转化信息不对称问题,自苏大科技园建园以来,共孵化科技型中小企业数百家。而苏州科技大学则与苏高新科技成果转化公司、企知道公司和龙图腾公司合作,转化收益的10%支付给中介机构,以项目报销形式支付,没有形成自己的完整企业孵化机制。常熟理工学院在近3年内通过技术转让和技术开发的形式与企业合作。其独特优势在于,在常熟地方政府的支持下,高校与企业共建了多个联合实验室和合作平台,尽管在数量和规模上不及苏州大学和苏州科技大学,但其更具备地方产业针对性,因此能聚集地方各类优质企业,便于成果推介转化。但3所高校均存在共性问题:(1)通过技术转让合作的企业主要是为了申请高新技术企业或项目申报,因此在获取知识产权后可能缺乏实质的产业转化运用;(2)通过合作开发的项目通常涉及应用基础研究和系统开发等领域,高校作为合作开发者,主动权往往掌握在企业手中,企业会根据其自身发展战略选择性地运用这些技术成果,通过转让和合作开发的成果转化方式制约了这些专利的进一步运用。

1.5 高校科技成果转化意愿分析

高校科技成果转化意愿是影响转化效果的重要因素。3所高校在科技成果转化意愿方面存在显著差异,苏州大学尚未建立转化效益跟踪机制,对转化效益的分配也未涉及。教师考评的主要依据是高质量论文和专利数量,对于成果转化缺乏硬性考核指标;学生毕业也主要以论文和成果质量为准,成果转化不是主要或硬性考核指标,因此高校的科研主力人员在成果转化意愿方面欠缺动力。而苏州科技大学和常熟理工学院在科技成果转化意愿方面展现了较高的灵活性和市场适应性。这2所高校没有设立明确的存量专利考核指标,因此教师在管理专利上具有较大的自主权。在激励方式上,苏州科技大学职称评审管理办法设立了科研为主型、教学科研并重型和社会服务型岗位。社会服务型岗位对课题无要求,对成果转化和社会服务有较高要求,成果转化收益80%以上归项目组所有;常熟理工学院鼓励教师和科研团队进行技术转让或自愿维护专利,其激励政策相对简单,直接通过现金收益分配的方式,激励科研人员积极参与科技成果转化。

总体来看,3所不同层次的高校在专利情况、转化管理策略、转化评价体系、激励机制等方面上存在一定水平差异,这些能够反映校内专利转化运用能力的指标并不与学校层次呈明显的正相关性,反映了其专利转化运用能力并不完全与学校层次挂钩,而是与高校自身的学科定位、管理策略和所处地域产业优势息息相关。因此,在推动高校专利转化运用时,应充分考虑各类因素,在普适性政策框架下,因地制宜将高校现实情况纳入考虑。

2 推进高校科技成果转化的对策研究

2.1 完善高校科技成果转化管理体系和评价体系

2.1.1 壮大科研管理人才队伍,科学配置人员队伍

高校的传统岗位可依据岗位职责和日常事务分为行政岗位和教学科研岗位。目前,我国高校科技成果转化模式主要是以行政推动为主导[6]。科技管理部门是服务高校科研产出的重要管家,在倡导学术自由的同时,应当科学配置成果转化相关部门的人员,提升科技管理部门人员的综合能力,培养具备技术转移、专利管理和市场对接能力的专职人员。科技管理部门可以通过配置不同专业的科研成果转化管理人才,探索设置以成果转化为导向的科研服务型岗位。坚持以成果转化业绩为导向,在聘用过程中关注科研服务岗位专职人员的专业知识、法律运用、专利申请、商业谈判能力;在评聘细则中,重点体现促进成果转化的质量绩效考核,增强成果转化考核比重。

2.1.2 出台成果转化评价办法,建立科研成果分级分类管理体制

高校在制定科技转化政策评价标准时,应当从学科特点、科研成果质量、研究技术成熟度等多维角度科学制定适用于本校的成果转化评价办法。在制定成果转化评价标准时,高校应当建立分级分类管理体制。一是要充分考虑到不同学科的特点,在制定成果转化标准时对工科、理科等不同大类,甚至不同领域的专利成果分类评价。二是要针对成果所处的产业位置,在评价时做好分级评价。如对于直接对接市场应用的技术成果,在评价时提升专利成果转化度权重;对于偏重理论研究的科技成果,在评价时提升理论创新权重,制定分级评价策略。

2.1.3 建立专利转化跟踪机制,规范内部成果转化流程

高校科技成果转化应以服务国家和产业需求为目标,高校科技部门应加强对重点学科的前瞻性技术布局指导,充分运用产业导航、专利导航等工具,全面对市场需求和技术需求进行评估,挖掘传统产业转型成果、战略性新兴产业发展成果、未来产业创新成果,建立重大科技成果专利转化持续跟踪机制,设立专门的转化效益跟踪小组,定期评估转化项目的实际效益,收集和分析转化后的市场反馈和应用效果,及时调整和优化转化策略。

2.2 完善高校科技成果转化管理体系和评价体系

2.2.1 厘清成果权属关系,探索专利赋权路径

2020年,《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》在科技成果的使用权、处置权和收益权下放至单位的“三权改革”基础上,尝试探索能够复制和推广的新经验、新做法,向科研人员进一步赋予相应的权属权利[7]。高校应当借鉴现有的高校职务发明权属划分案例,在明确自身科技成果转化权益前提下,借助成果转化平台或成果转化中心,将专利所有权赋予科技成果完成人,赋予教师和科技成果转化管理人员更大自主权,做好责任、权利、监管、服务的平衡,从而释放专利价值,创造运用转化动力,最大限度激发科研人员和管理人员的转化热情。

2.2.2 完善专利维护处置方案与收益分配机制

高校应制定专利分级分类评估政策以及专利维护处置方案,组建专家评议组,建立专利维护基金,每年定期评估专利运用转化情况、专利的技术成熟度和市场前景,评估普通专利权维持必要性,确保高价值专利维持稳定性,保障有限资源向具备运用转化前景的专利倾斜。同时,应针对高质量、高价值专利的运用转化后收益合理分配,参照成果转化产生的现金收益进行分配或参照作价投资所产生的股权分配方案设计梯度分配模式,按转化实施后的合同金额/产值规模等设置不同的奖励梯度,金额越高者奖励额度越高,从而更好激发为高校教师对科技成果转化的热情。

2.2.3 投入资金支持技术中试验证

企业在购买技术服务时往往会选择直接能应用到市场生产中的成熟专利,而高校实验室中产出的技术成熟度较低,难以直接进行商业化运用,这就需要中试环节验证转化。中试环节是检验技术成熟度、能否投放市场以及能否用于企业扩大生产的关键环节。科研人员受限于场地、资金、人员、设备等问题,难以自行实施中试放大。高校应从产业端需求着眼,给予一定专项资金支持,联络第三方具有中试能力的创新载体搭建中试平台,打通高校成果转化过程中关键的工程验证环节,鼓励专利技术积极投入实际运用,确保在大规模生产中的可靠性与稳定性,提升技术转化成效,推进成果产业化。

2.3 多方协作搭建高校科技成果转化平台

高校应与企业加强共享共建,加强产学研深度融合,高校提供学科人才、研发试验条件、分析检测设施和信息、项目管理的支持,以项目实施和基础研发平台建设为重点;企业利用自身的研发条件和优势,在运行机制、场地、资金、研发人员、中试条件等各方面提供强有力的研发与应用支撑。以苏州大学孵化的企业苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“苏大维格”)为例,在成立之初,苏州大学将相关职务发明专利通过订立技术合同方式许可发明人免费使用,苏州大学获得苏大维格10%的股权作为许可收益。在企业发展成熟后,苏大维格建立企业和高校研发混合团队,企业开放校企合作岗位,提供研发津贴和运行经费,让苏州大学教师兼职担任技术副总和事业部负责人,充分赋予资源调动权和分配权,将成果转化收益以项目资金、人才基金等形式反哺高校。其与苏州大学等高校和科研院开展紧密型产学研合作,完成了从依托高校创造成果的发明者,到帮助高校进行科技成果转化的身份转变。

3 结语

本文以苏州地区3所各具特色的高校为样本,通过专利转化数据、成果转化评价体系解析、管理策略审视、转化渠道剖析及转化意愿调研等多维度研究,描绘了高校科技成果转化的现状图谱,揭示出高校间的专利转化水平与其办学层次之间并不存在显著的正相关关系,而是更多地受到学科特色、管理策略及地域产业背景等多重因素的共同作用,进一步围绕完善高校科技成果转化管理体系与评价体系、明确成果权属、优化专利维护与收益分配机制、加大技术中试验证资金投入以及构建多方协同的科技成果转化平台等方面,提出了一系列共性建议。高校需立足自身实际,结合地域特色与产业需求,重视校企合作盘活存量专利,积极探索适合本校特点的科技成果转化路径,方能纾解高校科技成果转化难题,为区域经济发展与产业升级注入更强的科技动能。

参考文献

[1]邵珉,陈博.高校科技成果转化现状和对策分析[J].产业与科技论坛,2024(7):44-46.

[2]国家知识产权局.2022年中国专利调查报告[EB/OL].(2022-12-28)[2024-10-10].https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0amp;showname=2022%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%93%E5%88%A9%E8%B0%83%E6%9F%A5%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdfamp;filename=bc6d1655fc8247fcb9ef92e9b27f6ca8.pdf.

[3]国家知识产权局.2023年中国专利调查报告[EB/OL].(2024-04-15)[2024-10-10].https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=191587amp;colID=88.

[4]童嘉,任其,胡淳.高校有组织科技成果转化现状、问题与对策研究[J].创新科技,2024(4):22-30.

[5]孙传良,孙立冰.高校医药专利转化的探索:以中国药科大学的实践为例[J].中国高校科技,2021(11):93-96.

[6]张二金.高校科技成果转化:理论框架、现实困境与未来图景[J].江苏高教,2024(1):58-63.

[7]韩婷婷,刘旭丹,徐姗,等.基于科技成果转化的六种方式探索赋权工作的实施路径[J].黑龙江科学,2024(9):27-30,33.

(编辑 姚 鑫)

Research on the challenges and strategies of university scientific and technological achievement transformation: taking patent transformation and application of three universities in Suzhou as an example

LU Yao1, MA Tianfang1, ZHANG Youyong1, DONG Yin2, ZHOU Jian1*

(1.Suzhou Intellectual Property Protection Center, Suzhou 215124, China; 2.Kenneth Wang School of Law, Soochow University, Suzhou 215000, China)

Abstract: The transformation of scientific and technological achievements in universities plays a crucial role in promoting local economic and social development. In recent years, the government has introduced a series of policies to incentivize universities to apply and commercialize their scientific and technological innovations. However, numerous challenges still hinder the development of these transformations in higher education institutions. This paper examines the patent transformation and application practices of three different types of universities in Suzhou to conduct an in-depth analysis of the current status and common issues in local university patent transformation. From the perspectives of university management systems, ownership and benefit distribution, and the construction of transformation platforms, this study proposes solutions aimed at providing referenceable, replicable, and scalable implementation strategies to address the challenges faced in the transformation of university scientific and technological achievements.

Key words:scientific and technological achievements; patent transformation; universities; strategies