陕西高校校长的群体特征、成长路径及政策建议

2025-02-20冯东史欣然陈紫涵

校长是大学行政事务的最高领导者,对高校高质量发展具有关键性作用。高阶理论认为,能够从高层管理者的背景特征预测组织的战略选择和绩效水平。本文基于陕西高校校长数据库,对陕西高校校长的群体特征进行了量化分析,并得出以下群体特征:人口统计学方面,陕西高校校长大部分为陕西汉族男性,平均年龄为57.2岁;教育背景方面,陕西高校校长大部分为理工类院校毕业,且校长的最高学历分布结构与院校层次有明显的关联性;职业背景方面,校长选拔多“近亲繁殖”,大多校长只有教育领域的工作经历,且校长任期较短。在成长路径方面,校长职务的任职年龄普遍大于45岁,大多数校长的博士学位是在由副处向正处晋升的过程中取得的。基于此,拓宽陕西高校校长人才引进渠道,提升校长群体的人文素养,拓宽校长群体的国际视野,适当延长校长任期是当前加强陕西高校校长队伍建设的基本路径。

高校校长是高校行政管理、决策执行系统的首要责任人,校长的办学理念、管理能力直接影响着高校的运行与发展。历史上不乏优秀校长引领高校变革发展的实例,一个坚定的领导者和抱有情怀的教育者总是能在高校的校史中写下浓墨重彩的一笔,并将这独有的精神融入高校的成长轨迹。坚持思想自由、兼容并包的蔡元培带领北大勇敢创建现代大学[1],推动中国教育走向近现代。战时特殊情况下,蒋梦麟校长毅然决然坚守三校联合支撑后方办学[2],避免了联大拆分的危机。梅贻琦,张伯苓校长也主动谦让,探索出以常委会临时体制缓解三校初并时的矛盾。[3]耶鲁大学的著名校长理查德·莱文,任期20年间审时度势、矢志改革[4],以先进的办学理念使耶鲁大学融入时代又引领社会发展。大学校长群体的人口学特征是研究大学校长群体的基础性工作[5],关于当下高校校长群体结构现状和成长轨迹的研究对改进和优化国家校长制度具有很强的现实意义。

高阶理论认为高层管理者的背景特征与组织的战略选择和绩效水平有重要相关性,因为高层管理人员会受自身经历影响,对其所面临的情景和选择作出高度个性化的诠释,并以此为基础采取行动,即高层管理人员在组织行为中注入了大量自身所具有的经验、性格、价值观等特征[6],因此高层领导者的背景特征(如年龄、性别、教育背景、职业经历等)被视作影响组织决策和管理的关键因素。校长作为高校的首要管理者,其背景特征对院校的整体建设和发展产生重要影响。考虑到校长群体的个人心理特征不容易直接测量,本文参考履历分析法[7],选取能够真实客观反映个人能力的可观测的外显指标(教育背景、职业经历等),来研究陕西高校校长群体的特征。

研究设计

(一)研究对象

本研究的研究对象是陕西67所高校校长,其中普通公办院校校长33名,民办院校校长34名。

(二)数据来源

本研究资料主要来源于各高校的官方网站、少量信息来自中国教育网、中国期刊网等,经过多次的数据更新、多渠道核实后得到样本数据。统计时间截至2023年11月。

(三)研究方法及理论基础

本研究以高阶理论为分析基础,这一理论能帮助我们更好地理解高校校长在办学过程中的思维模式。通过分析校长群体的人口统计学特征,如教育背景、学术背景、职业背景等,推测出他们可能持有的价值观、认知模式以及决策偏好,从而更准确地解释他们的办学行为。

本研究在对陕西省高校校长个人信息搜集整理的基础上,建立了陕西省高校校长群体信息数据库,并借助stata统计软件对相关变量进行统计分析。

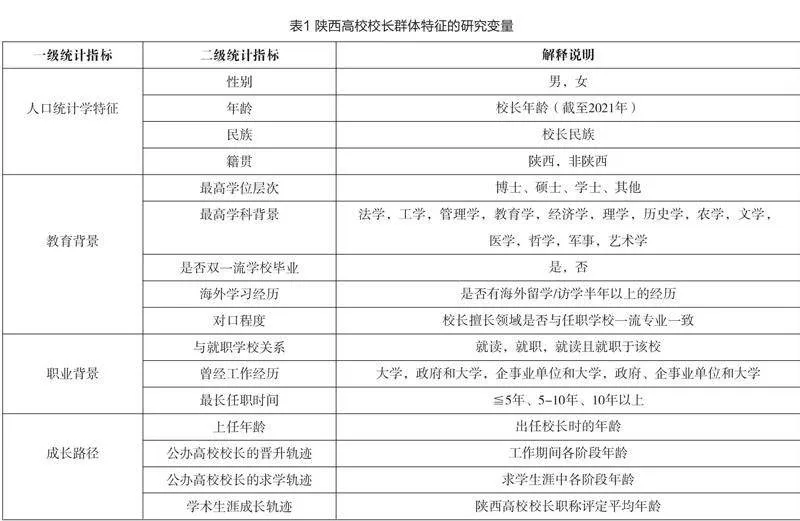

通过对各高校校长履历进行分析,从以下几个方面对研究对象进行了分类和编码,并对公办院校与民办院校进行了分类比较(表1)。

研究结果与分析

(一)人口统计学特征

1、性别

陕西高校的现任校长中,仅有9.1%的民办高校校长为女性,其他“985”“211”及普通公办院校均无女性校长。根据张光进和王鑫的研究发现,我国“985”高校校长皆为男性,中国所有“211”高校中女性校长仅占1.9%,[8]陕西高层次院校校长中女性校长占比更低。

造成这一现象的原因包括:第一,传统“男主外,女主内”的家庭分工对于中国女性的影响。这种影响对于西部地区女性的影响更为明显,她们将注意力较多地集中在家庭的日常生活和孩子的教育中,当家庭和事业相冲突时,往往会选择牺牲事业。第二,在特定历史背景下,女性受教育程度低于男性。20世纪80年代,在恢复高考制度的初期阶段,男性往往是高等教育的主要接受者,目前在任高校校长多是选拔自这一群体,相比较而言,这一时期女性接受高等教育的比例明显较低,这在一定程度上阻碍了女性群体职业生涯的进一步发展。

2、年龄

从年龄来看,陕西高校校长群体的平均年龄为57.29岁,其中“985”高校校长平均年龄为59岁,“211”高校校长平均年龄为58岁,普通公办院校校长年龄为57.1岁,普通民办高校校长平均年龄为57.41岁。总体而言,校长群体的年龄集中分布于55-60岁之间,[9]且学校层次越高,校长的年龄越长。

3、民族

从民族来看,陕西高校校长均属于汉族,我国公办普通本科高校现任校长中94.3%的为汉族[8]。

造成陕西高校少数民族校长占比较低的原因有:第一,第七次全国人口普查结果显示,我国少数民族人口所占比例为9.8%,说明我国少数民族人口的基数本就偏少。第二,我国少数民族分布呈现“大杂居,小聚居”的现状,少数民族较多聚居在我国东北、西北、西南等地,陕西省少数民族人口较少。

4、籍贯

陕西高校校长中有55.5%的为陕西籍,数据表明,学校层次和校长籍贯有一定相关性:陕西“211”和“985”高校校长籍贯为陕西籍的比例相对较低,普通公办院校和民办院校比例相对较高,分别为51.62%和84.82%。

2016年关于中国校长群体特征的研究发现,“211”和“985”高校的校长籍贯为就职地的比例相对较低,分别为26.3%和27.6%,而老牌本科院校和新建本科院校校长籍贯为就职地的比例较高,分别为61.5%和72.9%的,[8]这与陕西高校校长的籍贯特征有一定的相似性。

造成这一现象的原因为不同类型高校校长的任命方式不同。我国大学校长遴选方式主要以政府直接任命为主。[10]目前中国大部分正局级校长由教育部直接任命,而副部级校长则由教育部提出校长任命意见,由中共中央组织部任命。在这种情况下,高校校长省际调动现象较为普遍,因此公办院校中非陕西籍贯的校长占比相对较高。而民办高校校长由本校人事部门任命,因此陕西籍校长的占比相对较高。

(二)教育背景特征

1、最高学历层次

数据表明,陕西高校校长有博士学位的为83.4%,学校层次越高,校长的学历也越高,其中“985”和“211”高校有博士学位的校长比例明显高于普通公办院校和普通民办院校,普通公办院校有博士学位校长比例又明显高于普通民办院校。这也说明,陕西高校校长的学历仍有待提升。

造成这一现象的原因有:第一,高校校长的学历是校长任职时的重要考虑因素,高校的层次越高,对于校长人选的学历要求也越高。第二,普通高校校长的来源更具多样性。普通高校,特别是普通民办院校的校长有一部分是来自某一行业的专家,这在一些高职院校尤为突出,比如在汽车职业学校中,校长大多为汽车修理方面的专家,这在一定程度上反映了“专家治校”的现状。

2、海外学习经历

陕西高校校长群体的海外学习经历与学校层次有明显相关性,“985”高校校长中有海外留学经历的占到66.7%,“211”高校为50%,普通公办和普通民办高校分别为22.3%和12.6%。根据2007年我国高校校长群体特征研究,我国79%的“211”大学校长有海外求学经历,“985”高校占到了89%。[8]陕西各个层次的高校校长具有海外学习经历的所占比例均低于全国平均水平。

3、毕业院校

从毕业院校上看,陕西高校校长群体毕业于双一流学校的为66.97%,,其中“985”和“211”高校校长均为“双一流”学校毕业(或国际知名高校),普通公办院校和普通民办院校比例相对较低,分别为44.4%和23.5%。从全国来看,70%的“211”大学校长和90%的“985”大学校长毕业于“双一流”高校,国际知名高校的校长均为名校毕业。陕西省普通公办院校和普通民办院校校长毕业院校的层次还有待提高。

产生这一现象的原因如下:第一,毕业院校也是校长选拔中一个重要考虑因素,我国高校普遍为“教授治校”,校长的专长往往与毕业院校优势学科相契合。尤其是高层次院校的校长,普遍具有更高的学术造诣与成绩。第二,普通民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人利用非国家财政性教育经费,面向社会依法举办的学校或其他教育机构,具有一定程度的营利性质,因此民办高校的校长普遍为该校的投资人或创始人,对校长毕业院校的要求相对较低。

4、专业对口程度

在陕西,有89%的高校校长所学专业与任职高校一流专业相一致。其中“985”与“211”高校的校长专业对口程度达到了100%。从全国层面来看,不论是“211”大学,还是“985”大学,校长的学术专长与任职学校的优势学科也几乎是一致的,一致比例超过85%,[6]这在很大程度上体现了中国高校的“专家治理”的特征。[11]

5、最高学历学科门类

陕西高校校长群体中,工学专业毕业的校长最多,占到了48.95%,理学类毕业的占到了8.5%,理工类专业毕业的校长占到了57.45%。陕西“985”与“211”高校校长中工学专业毕业的高达66.7%和50%,这与我国高校校长群体特征基本一致,即78.57%的“一流大学建设高校”校长为理工科出身[12],这一特点在“985”大学更为明显,校长基本是理工科专业背景[13]。

产生这一现象的原因如下:第一,受特定历史条件的影响。当前在职的校长大多出生在20世纪60年代至70年代之间,这一时期为尽快恢复国民经济,国家采取了一系列的措施促进工业的发展,加之苏联高等教育对我国的影响,因此在这一特定时期,我国理工科专业教育得到了很大的发展。随后在“科学技术是第一生产力”和“科教兴国”等国家战略的引领下,理工科专业得到了国家极大的扶持。第二,在“以经济建设为中心”的大背景下,企业与经济发展的联系日渐密切,重工业成为国民经济的命脉,决定了这一时期高等教育的重心是理工科人才的培养和理工类学科的建设。

(三)职业背景特征

1、与就职学校关系

校长与就职学校关系分为曾求学于该校,曾从事该校的教学或行政工作以及学习且曾就职于该校几类。根据对陕西高校校长履历的研究,发现校长与就职学校的关系与就职学校的层次有明显的相关性。对于高层次院校而言(“985”“211”),41.65%的校长与任职学校的关系为学习且曾就职于该校。普通公办院校,有51.6%的校长与任职学校有关系,但曾就职于该校的人数占比超过了学习且就职于该校的人数。民办院校中,63.63%的校长曾就职于该校。在陕西,无论哪种层次的高校,均有一定比例的校长为学校的“近亲”。全国层面,“211”高校的校长中有一半均为该校毕业而后就职于该校,这一比例美国仅为25%,这说明中国高校“近亲繁殖”现象较为明显。

造成这一现象的原因有:第一,中国传统思想中对于“不确定性”的规避。传统观念认为“不确定性”是一种风险,外部调任的校长是一种“不确定”因素,而曾学习且曾就职于该校的校长被认为对本校的情况更了解,适应工作也更快,因此更有利于本校的发展。第二,校际间流动不畅。目前高校校长尤其是公办高校校长的任命程序较为复杂,且考虑因素众多,尤其是高层次高校的校长选拔条件较为严苛,由低层次院校向高层次院校流动的阻力相对较大。

2、工作经历

工作经历可分为:仅在大学中工作、在政府和大学中工作过、在企事业单位和大学中工作过以及在大学、企事业单位、政府均工作过几类。陕西高校校长大多数都仅在大学中工作过,而“一流大学建设高校”校长均担任过不同专业领域的主要领导职务[13],根据蓝劲松的调查显示,美国顶尖高校的校长的工作经历也涉及多个领域[14]。

究其原因,主要是高校校长选拔体系相对封闭。我国校长的选拔方式包括四种:内部升迁、平级调动、“空降”(从政府官员中选拔)以及公开竞聘[9]。由于高校系统的特殊性,普遍认为从高校系统内部产生更契合高校发展的轨迹。因此,“内部升迁”与“平级调动”成为高校校长选拔的主要方式。

3、最长任职时间

最长任职时间即某一任校长职务的最长在职时间。这一点公办院校和民办院校存在较大的差别。所有的公办院校校长的最长任职时间大多数不超过五年,而民办高校校长的任职时间相对较长,表明我国高校尤其是公办高校校长的任职时长普遍较短,校长的更换频率相对较高。

校长更换过于频繁可能存在如下弊端:第一,阻断了学校制度与政策的连贯性。校长的管理理念影响着学校的制度与政策的制定,不同校长的管理方式不同,工作侧重点不同,政策的制定也会存在区别。频繁的更换校长,会造成制度落实的浅显化。第二,管理中的急功近利。校长的任期较短,容易造成校长决策偏重于短期利益,忽视政策产生的长期效益。

(四)成长路径特征

校长的成长分为两个阶段,一个是求学阶段,另一个是职业阶段。根据关键事件法,将校长在这两个关键时期的平均年龄进行罗列,可大致观察校长群体的成长轨迹。因考虑到民办高校的校长成长具有一定的特殊性,影响其成长路径的因素较多,故本研究重点关注公办高校校长的成长路径。

1、任职年龄

任职年龄是指就任校长职务时的年龄。对陕西省高校校长的任职年龄进行罗列,发现陕西高校校长的任职年龄大多数大于45岁,其中“985”高校校长的任职平均年龄为49.33岁,“211”高校校长的任职平均年龄为54.25岁,普通公办高校校长的任职平均年龄为52.88岁,普通民办高校的校长的任职平均年龄为47.41岁,公办高校校长的任职年龄普遍大于民办高校校长的任职年龄。在我国,公办普通本科高校校长任职年龄平均为50岁,“985”高校校长任职年龄平均为52.8岁。[8]

2、公办高校校长晋升轨迹

因公办高校的行政职务与职级相对应,按正科级、副处级、正处级、副厅局级、正厅局级、副部长级的职务晋升路径,将每名校长晋升到该职务时的年龄进行罗列,可观察高校校长群体的职务晋升轨迹。

陕西公办高校校长晋升为正科级的平均年龄为27岁,晋升为副处级的平均年龄为33.3岁,晋升为正处级的平均年龄为39岁,晋升为副厅局级的平均年龄为45.8岁,晋升为正厅局级的平均年龄为52.7岁,晋升为副部长级的平均年龄为53.3岁。根据以往的调查研究结果,在我国自开始工作到走上校长岗位,“985”高校的校长需要24.8年,“211”高校的校长需要22.8年。而在陕西,普通公办高校校长走上校长岗位需要25.7年,相对于我国平均水平而言,周期较长。

3、公办高校校长的求学轨迹

将公办高校校长在获得学士、硕士、博士学位时的平均年龄进行罗列,可观测高校校长群体的求学轨迹。结合陕西高校校长的晋升轨迹图,发现大部分高校校长的博士学位是在工作后取得的,且大多数校长的博士学位是在由副处向正处晋升的过程中取得的。

结论与建议

通过对陕西高校校长群体的调查研究,可将这一群体总体特征总结为:以陕西籍汉族男性为主,平均年龄为57.29岁;具有博士学位,大多为理工类专业毕业,很少有海外留学经历,学术专长与学校一流专业相契合;大多数仅在大学工作过,平均校长任职时长不超过5年,以校内升迁及校外聘用为主。在当今时代,面对不确定性的组织环境,高校比以往任何时候都更需要强有力的领导。[15]因此需从以下方面加强陕西省高校校长队伍建设,应从“入口”处扩大来源,从“经历”中提升专业素养,从“时间”上保证稳中求进,充分作为。

1、广开大学校长的来源渠道,促进校长队伍多元化发展

在深入贯彻党的二十大精神及教育规划纲要的基础上,应进一步拓宽大学校长群体人才来源多元化渠道。当前,国家已经通过公开选拔等方式在部分高校进行了试点,这一模式应得到持续深化和进一步推广。

陕西高校校长的任命中,“内部选拔”和“校际调动”是主要的方式。为避免“近亲繁殖”和“利益输送”的问题,需建立健全选拔机制和监督体系,确保大学校长的选拔工作公开、公正、公平,为高校的发展提供坚实的人才保障。多元化和开放化是高等教育发展的必然趋势,大学与社会的互动也更加频繁,校长作为学校规划发展的第一责任人,其阅历影响着政策的制定与实施。除了教育系统内部的选拔,应更加注重从科研机构、研究所、实验室、教育行政部门等领域选拔具有丰富经验和独特视角的优秀人才,旨在引入不同领域的知识和经验,丰富校长群体的阅历和视野,为高校发展注入新的活力和动力。

2、提高校长队伍的人文素养,拓宽校长群体的国际视野

大学校长不仅仅是领导者,更应该是教育家。大学校长是一个学校的灵魂,要认识到人文教育的重要性,并将其贯穿于大学治理中。[16]《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》提出要“造就一批复合型、高层次、通晓国际规则、适应对外开放的人才”。大学校长作为高等教育机构的领导者,需要具备更高的人文素养和国际视野,以应对日益复杂多变的国内外环境。

结合陕西省高校校长队伍的教育背景现状,应从以下方面着手予以改进:第一,鼓励更多人文社科类人才加入校长队伍,提升校长群体的人文素养和综合素质,更好引领高校的发展方向和文化建设,促进高校“百花齐放、百家争鸣”式发展。第二,应向校长群体提供更多的海外游学机会,鼓励其参与国际交流与合作项目,建立更广阔和丰富的社交网络,拓宽国际视野,增强国际竞争力。此外,应将具有国际化视野作为校长遴选的重要标准之一,确保新选拔的校长具备适应国际化发展趋势的能力和素质。

3、适当延长校长任期,推动高校可持续性发展

一流大学是在不断适应新的环境中逐步成长起来的,大学走向成功包含了五个阶段:初创期、适应期、转折期、机遇期和成熟期。[17]这五个阶段有着不同的发展目标与发展重点,相互衔接,彼此影响。校长任期过短导致校长只关注自己任期成绩,忽略长远打算,难以遵循本校的规律和发展理念打造出学校的品牌与特色。

适当延长校长任期是加强校长队伍建设趋势,也是推动高校可持续性发展的重要方式。应适当延长校长的任期,使其能够更好地规划和实施高校的发展战略。通过延长校长任期,使校长有更充足的时间和空间去深入了解学校的历史、文化和现状,制定符合学校实际的发展战略和规划。同时,也可以使校长有更多的机会去积累经验和资源,提升管理能力和水平,为学校的发展奠定坚实基础。当然,在延长校长任期的同时,应加强对校长的考核和监督,确保其在任期内能够认真履行职责、推动学校发展,及时发现和纠正工作中的问题和不足,确保其始终保持良好的工作状态和领导力。

参考文献

[1]关爱和:《蔡元培与中国现代大学的创建》,《长江学术》,2023(1):30-45页。

[2]钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,生活·读书·新知三联书店,1998:216页。

[3]熊贤君:《西南联合大学联合与拆分的选择》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》,2020(6):154-160页。

[4]洪成文、伍宸:《耶鲁大学的当代辉煌与理查德·莱文校长办学思想研究》,《教育研究》,2014(7):144-151页。

[5]程斯辉:《新中国著名大学校长的人口学画像——基于47位大学校长的分析》,《河北师范大学学报(教育科学版)》,2024(1):20-31页。

[6]HAMBRICK D C. Upper Echelons Theory: An Update. Academy of Management Review, 2007(32): 334-343.

[7]杨鹏、胡月星:《履历分析技术在领导人才选拔中的应用》,《新东方》,2006(4):20-24页。

[8]张光进、王鑫:《中美大学校长群体特征的比较分析及启示》,《复旦教育论坛》,2007(4):61-65页。

[9]张应强、索凯峰:《谁在做中国本科高校校长——当前我国大学校长任职的调查研究》,《高等教育研究》,2016(6): 12-25页。

[10]肖美霖、王建华:《世界一流大学校长与我国一流大学建设高校校长群体特征之比较》,《高等理科教育》,2022(4):1-11页。

[11]薛天祥:《关于大学校长角色的理性思考》,《科学中国人》,2005(5):11-13页。

[12]李然:《我国“一流大学建设高校”校长素质调查研究》,《高教论坛》,2018(7):94-99页。

[13]李中伟:《“985工程”学校现任校长个人特征研究》,《高校教育管理》,2016(4):32-43页。

[14]蓝劲松:《美国研究型大学校长之学术背景——对23所美国著名高校校长教育背景与工作背景的分析》,《中国高教研究》,2004(12):45-51页。

[15]周光礼:《中国高等教育治理现代化:现状、问题与对策》,《中国高教研究》,2014(9):16-25页。

[16]闫建璋、姚倩倩:《大学校长角色的偏移与时代回归》,《现代教育管理》,2024(6):86-95页。

[17]王洪才:《论大学发展阶段与校长选择》,《江苏高教》,2007(1):22-25页。

作者简介

冯 东 西安外国语大学教育学院副院长、教授,研究方向为高等教育学、教育政策研究

史欣然 西安外国语大学硕士研究生,研究方向为学校发展

陈紫涵 西安外国语大学硕士研究生,研究方向为高等教育学