“一带一路”背景下新疆文化资源开发的问题与因应之策

2025-02-20马洁琼

新疆因其独特的地理位置和丰富的历史文化资源,在“一带一路”建设中扮演着重要角色。然而文化资源开发面临保护与开发的矛盾、文化产品缺乏创意及专业人才短缺等问题。为解决这些问题,应坚持可持续发展理念,平衡文化资源的保护与开发;深入挖掘地方特色,提高文化产品原创力;同时,加强专业化人才队伍建设,提升文化人才素质。通过这些措施,旨在促进新疆文化资源的合理开发,推动文化产业发展,为“一带一路”建设提供坚实的文化支持。

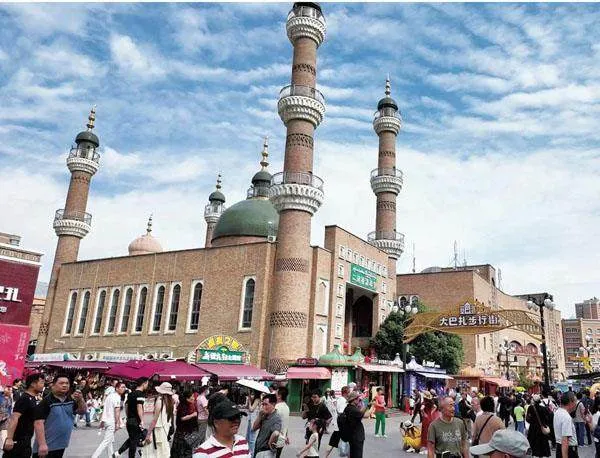

新疆位于祖国西北边陲,且与多国接壤,历史上的“古丝绸之路”经过这里,多民族多文化交流交汇于此,这一地理位置使其成为多元文化和民族交融的热点区域。这里沉淀了悠久而深厚的历史文化遗产,孕育了丰富多彩的民族文化,散布着数目众多的文化遗址和古迹,拥有丰富多样的自然生态景观,为新疆的文化资源开发利用奠定了坚实的物质基础。随着“一带一路”建设的深入推进,新疆文化资源开发迎来了前所未有的发展契机。

新疆文化资源特色鲜明

新疆位于欧亚大陆深处,作为中国西陲的战略要地,在历史上的丝绸之路枢纽地位无可替代,多民族汇聚于此,促进了文化的交流与融合,形成了多元丰富的民族特色文化,独特的区位文化优势为新疆文化资源开发提供了丰富的物质资源。

(一)独特的区位文化优势

历史上的新疆被称为“西域”,地理位置处于我国西北边陲,亚欧大陆腹地,与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等多个国家相接壤,作为“古丝绸之路”,连接着欧亚大陆,是一条经贸来往和人文交流的重要通道,也是各种文化与中华文化融合交汇之地,在这里各语系语言交流共存,多种宗教在此汇聚且交流交融,这也正是新疆地域文化多元丰富、底蕴深厚、历史悠久的原因。再者,辽阔的地域条件,形成了奇特不一的地貌景观。此外,新疆亦坐拥众多驰名国内外的非物质文化瑰宝,其独有的地理位置与文化特色,构成了新疆特色文化资源开发利用的坚实基石与先天优势。

(二)悠久的历史文化资源

据考古证实,新疆的天山南北各地发现了大量人类祖先活动的遗迹,在距今两千多年前的新石器时代,新疆就是远古人类活动的重要区域之一。早在旧石器时代,“西域三十六国”已初具雏形,继秦汉以后,该地区在希腊文化、印度文化和中原文化的深刻影响下,逐步孕育出三大文化重心:于阗文化重心、龟兹文化重心以及楼兰与罗布泊文化重心。此地历史长河中,多民族共处共生,相互交流融合,世代繁衍,留下了丰富的文化遗产,包括特色鲜明的古迹、遗址及文物。比如,遍布各地的古城堡、古寺庙、古驿站、古墓葬和千年佛窟。还有一系列璀璨的文化,比如,龟兹文化、楼兰文明、伊犁乌孙文化,这些深厚且历史悠久的文化底蕴为新疆披上了一层神秘的面纱,不仅吸引了国内外众多学者的浓厚兴趣,也为新疆特色文化的挖掘与开发奠定了丰富而宝贵的历史基础材料。

(三)奇特的自然生态文化景观

新疆幅员辽阔,地处内陆,远离海洋,自然生态文化景观具有地域特色,奇特的地质自然生态景观是由“三山夹两盆”的地貌造就而成。境内分布着多种地形地貌景观,有沙漠绿洲、戈壁草原、冰峰雪山等。不同的地理气候风貌造就了新疆“瓜果之乡”的美誉。奇特的地域风貌让这片土地上孕育着很多珍贵的植物,其中野生植物多达3000多种,这些植物具有很好的药用食用、工艺等经济文化价值。比如,天山雪莲、罗布麻。同时,国家重点保护动物种类繁多,有700多种,为野生动物保护研究提供了极高的文化价值资源。与此同时,全疆各地散布着诸多知名旅游胜地,诸如赛里木湖、那拉提草原、天山山脉、喀纳斯湖及天池等,这些地区不仅拥有壮观的自然风光,还坐拥多样化的动植物生态,共同编织出一幅幅蕴含非凡自然与文化底蕴、散发浓厚文化韵味的绚丽画卷。

(四)多元民族特色的民俗文化

新疆的一大亮点是其多元民族共处、多种宗教和谐并存及语言多样性,不同的民族形成了不同的民族风俗,孕育出形色不同的民族风俗资源。例如,回族的“花儿”、维吾尔族的“麦西来甫”、哈萨克族的“阿依特斯”、柯尔克孜族的“库姆孜弹唱会”、蒙古族的“那达慕大会”以及锡伯族的“西迁节”等,均为各少数民族日常生活中不可或缺的传统元素,世代相传。各民族还有特色的传统手工艺和建筑艺术,在历史长河相互交融中,新疆各民族凭借其勤劳与智慧,共同创造并维护着一系列别具一格的民族文化与艺术遗产。诸如建筑设计、民俗手工艺、音乐器物、舞蹈艺术、衣饰装扮、地方美食及习俗等,均是中华文化遗产宝库中的珍贵元素,展现了多元民族文化的不同风貌与丰富内涵。新疆地区的民族文化,以其各自独特的表现形式与语言文化差异,加之显著的地域色彩和多姿多彩的民族特色,吸引了众多国内外考古学界与民族学研究者慕名前来,深入探索其丰富的民族文化景观。合理开发利用这些特色文化资源,势必将为推动新疆的文化繁荣发展注入强劲的动力。

“一带一路”为新疆文化资源发展带来新机遇

“一带一路”建设的实施,搭建了一座连接中亚与欧洲的文化桥梁,为新疆的文化繁荣开辟了新契机。对于增进新疆特色文化的国际交流,讲好中国新疆故事,让世界了解真实的新疆,推动新疆文化产业发展具有重要意义。

(一)“一带一路”为新疆文化资源的保护开拓新思路

“2014年6月,中国携手哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦,共同促成‘丝绸之路:长安——天山廊道的路网’项目荣列《世界遗产名录》。新疆境内的高昌故城、交河故城、北庭故城遗址、克孜尔尕哈烽燧、克孜尔石窟及苏巴什佛寺遗址这六大宝贵遗迹正式成为新疆首批世界文化遗产。”[1]在此次跨国申遗进程中,新疆占据了核心地位,其作用不可小觑,所有获批遗产点均坐落于新疆地区,这一成就对于确保丝绸之路新疆段遗产的妥善保护与有效管理具有重大价值,有力保障了遗产的真实性与完整性。此举不仅促进了地方文物保护的高质量发展,而且传承了中华优秀传统文化,让新疆与“一带一路”沿线其他国家增加了文化交流与合作的契机。通过这一多国联合申遗的案例可以清晰地认识到,在文化资源的保护方面可以多国合作、共同保护、抱团取经,遵循共同体意识,把“走出去”和“引进来”相结合,搭建国家之间相互交流合作的平台契机,让文化遗产的保护实现共商共建,这一新的思路为新疆文化遗产的保护提供了成功经验。

(二)“一带一路”为新疆文化资源的传播搭建新平台

“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。任何一种文明,不管它产生于哪个国家、哪个民族的社会土壤之中,都是流动的、开放的。”[2]“一带一路”建设的实施,其理念是共商共建,为沿线各个国家和地区搭建一个平台,以此来促使周边海洋及欧亚非大陆国家交流互通,从而构建友好的合作关系,在此基础上,进一步打造多层次、领域广、全方位的连通网络,促进沿线国家间、民族间文化的交流互鉴。虽然沿线经过多个国家,每个国家的文化、语言、历史文化都不同,但是各个国家都有一个同样的发展愿景,那就是能够在相互交流过程中增进彼此了解、促进共同繁荣。借着“一带一路”的优势,一方面让新疆特色文化走出国门,在国际舞台上大放异彩,一方面为新疆特色文化的传播搭建了新的平台。新疆地域文化是中华文化的重要组成部分,新疆文化走出去,也代表着中华文化走出去,向国际上讲好新疆故事、传递新疆声音,也就是讲好中国故事,展现中华文化,不仅让沿线国家了解、认识中国新疆,而且促进了国家间的民心相通。

(三)“一带一路”建设促进了新疆文化产业的发展

从区位优势来分析:在“一带一路”建设中,国家对新疆的定位是,将其打造成丝绸之路经济带核心区,在前文中提到了新疆独特的区位优势,无论是从历史上还是现在看,这片土地上一直都是中西方文化的交汇之地,汇聚了各种各样的文化,而现如今,作为丝绸之路经济带核心区建设的新疆,是我国向西开放的窗口,东西方文化在此交流碰撞、深度融合,为新疆的文化产业发展提供了强劲动力。从资源优势看:正是由于历史上“古丝绸之路”经过此地,各民族在此聚居,孕育了丰富多元的民族文化与历史积淀,为当地文化产业的成长奠定了坚实的基础。从资金扶持方面看:借力于“一带一路”的东风,国家从顶层设计出发,引导新疆文化产业的蓬勃兴起,致力于将新疆打造成“丝绸之路经济带”上的文化科教中心。自治区政府也积极把握机遇,利用专项资金扶持,自主增加投入,积极推进文化产业园等基础设施建设,通过激励措施扶持文旅产业扩大规模增强实力,并将文旅产业发展纳入“十大产业集群” 战略规划。这些财政与政策的双重支持,为新疆文化产业的飞跃发展构建了稳固的后盾。从对外交往的视角看:“一带一路”建设促进了新疆文化产业发展,推动走出国门、走向世界,为文化产业“走出去”提供了便利条件。

“一带一路”背景下新疆文化资源开发面临的问题

在“一带一路”建设推动下,中国与全球的联系不断加深,得益于国家的强力支持与对外贸易平台的持续优化,新疆地区的经济发展迅猛,现代化进程显著加速。随之而来的是少数民族传统文化保护与传承面临的一系列新挑战。

(一)文化资源保护与开发矛盾突出

首先,在“一带一路”建设过程中,新疆与内地的交流联系越来越频繁,“一带一路”沿线国家也越来越了解新疆,随着现代化建设的潮流,新疆的现代化建设亦步入快车道。在此背景下,少数民族传统文化赖以生存的社会环境与条件正经历变迁,为了顺应现代化趋势,少数民族传统文化开始了自身的转变过程。然而,由于其地域特性导致某些传统文化根基较为薄弱的文化形态,在转型过渡期间,面临与现代社会环境不相匹配的问题,部分民族文化因此而遭遇衰减、消失乃至灭失的风险。

其次,近年来新疆旅游业发展火爆,旅游业的发展得益于新疆地域文化的独特性和异质性,一些民族文化资源的载体被开发出来,搭上旅游的便车,实现了巨大经济效益。在追求经济效益的过程中,民族传统文化的保存与开发出现一些不当做法,包括缺乏合理规划、过度开发利用,并在文化区域中随意建设住宿、交通及娱乐设施,这些行为不仅扰乱了民族传统文化资源的内在和谐,还对其造成了深远的损害。

再者,文化资源的管理和利用面临一个显著矛盾,由于承担保护与开发责任的主体交错,加之其间复杂的利益纠葛,这就使得文化资源的开发与保护陷入两种极端,一些物质文化遗产被开发过度,一些却被无人问津、束之高阁。还有的地方注重开发,却忽视保护;对知名文化遗产的保护很重视,对那些不知名的、开发效益不大的文化遗产是无人理会,这种理念都是无益于文化遗产的保护与开发。

(二)文化产品缺乏创意

产品开发理念落后。一是文化资源的开发势必需要文化产品作为载体,而在开发文化产品,挖掘赋予产品文化内涵上认识还缺乏创新,尽管提出了“文化搭台·经济唱戏”的策略,却没有随之实施一系列连贯的支持措施,这导致文化产品的开发半途而废,既没有开发好文化资源,也没有实现好的经济效益,后续发展乏力。二是产品开发主体单一。文化产品作为文化资源开发的物质载体,在文化资源开发中是重要一环,当前,新疆地区文化产品的开发主体大多侧重于政府引导,而文化企业在其中扮演的角色相对有限,其作用尚未充分施展。由于文化企业的发展体量小、没有形成有规模、有竞争力的产业集群,大型的创意性文化产业集群相对较少,这不免会影响文化产品的开发质量,继而影响市场竞争力,在文化与科技、旅游创新结合上技术含量不高,不能满足消费群体对文化产品的创意化需求,也很难打出有影响力的文化品牌。

(三)文化资源开发缺乏专业人才

在文化资源保护及开发利用的实践中,人力资源是不可或缺的关键要素。随着“一带一路”建设的深入推进,新疆的文化资源开发吸引了大量重要文化投资项目的涌入。然而,项目实施的进程揭示了一个问题,即在吸引、培育及管理人才方面存在显著缺口。具体而言,政府层面在文化遗产保护工作上暴露出基层文博机构管理框架尚不健全、职业晋升路径有限及高端专业文博人才匮乏的问题。从文化产业发展运营来看,对于人才的需要有更多、更高的要求。在促进国际文化互动的当下,当前的人才培养机制还不能满足新疆对外经济文化交往的迫切需求,这在某种程度上制约了新疆文化对外传播的步伐,难以实现既定的经济发展与文化建设计划。基于以上问题很重要原因就是缺少了解新疆本土文化的专业文创人、制作团队。尤其是缺乏爱文化、有创意、懂管理、会营销的复合型人才。

“一带一路”背景下新疆文化资源开发的因应之策

新疆的文化资源是中华文明的宝贵财富,值得我们珍惜、保护、传承。然而,文化资源的开发利用责任重大,保护与开发不当极有可能导致不可挽回的损失,对环境与文化传承带来灾难性影响。

(一)坚持可持续发展理念,兼顾保护与开发协调推进

文化资源在开发和保护的过程中就要注重其持续性和承接性,文化资源开发得好、质量高,就会实现经济效益,促进社会经济发展;如果开发不当,就会对当地民族文化产生破坏,还会导致资源价值的损耗。所以要平衡好文化开发与经济效益之间的关系,实现经济效益与文化效益双赢。因此,文化资源的开发利用活动应当基于严谨的保护措施进行,在规划经济社会发展时,“确立文化保护的理念,把文化的保护作为经济开发的前提和基点。”[3]要充分施展政府的引领作用,依托科学发展的理念引导,规划文化资源的开发利用与保护。针对新疆文化的独特发展需求及地域特性,深入探索文化开发利用保护策略,构建一个全面、规范且持续的政策法规框架,从维护文化生态平衡的角度出发,适度且智慧地开发利用新疆丰富的文化资源,这不仅将促进文化产业的稳固发展,实现经济增长与文化繁荣的良性循环,还能够加强民族间的团结,保障社会稳定,达成经济与社会效益的和谐共赢。

(二)深入挖掘地方特色,提高文化产品原创力

首先,在开发文化产品的过程中,必须增强文化创新意识,深入挖掘地方特色,让新疆特色文化生动活泼地体现在文化产品开发全过程,进而使人们通过文创产品认识新疆、了解新疆。新疆文化资源的开发,需要联通传统与现代的桥梁,需要将传统的、优秀的特色文化资源进行创造性转化、创新性发展,这要求在文化内涵深化、表现手法革新及文化机制变革三方面实现突破。深化文化内涵意味着,新疆民族文化资源及文创商品的开掘需深刻嵌入少数民族文化的精髓,同时与当代主流文化相融合,彰显独一无二的新疆标识与风情。至于表现手法的革新,则是依托少数民族丰富传统文化,融入最新科技成果,用现代技术语言诠释古老文化精神,增添时代气息,确保文化产品形态紧贴大众日常与心灵诉求,采用民众易于接受且喜爱的方式呈现,增强现实感,紧密联系实际生活。再者,文化体制应当顺应时代的新需求,深化文化体制机制改革,同时,加强法律法规体系建设,为文化领域的健康发展提供坚实保障,确保文化的进步与秩序并行不悖。

其次,立足地方文化资源,就地取材。精确界定新疆文化特征,彰显新疆文化的独特性以及其与国际文化的交汇点,以此创造出更为显著且统一的辨识度。比如,大力促进旅游与文化的结合,新疆旅游业的核心竞争力在于其丰富的多民族文化遗产,要充分依托新疆独特多元的文化底蕴,通过系统收集与深度开发这些文化宝藏,增强旅游产品的文化底蕴,确保在旅游的各个方面彰显其独特的文化特性,提升旅行体验的品质与格调。此外,可利用著名的历史文化城市和旅游热点作为平台,巧妙融合现代文化元素与传统资源,打造一系列既保留浓郁民族风情又兼具时代感、展现现代元素的旅游表演项目及大型实地表演节目,按照“文化搭台·经济唱戏”的模式,以市场需求为导向,深层次、全方位发展,延伸产业链,开发出能够满足消费者需求的文化产品及服务,打造出文化品牌效应,从而让文化资源实现经济效益。

(三)加强专业化人才队伍建设,全方位提升文化人才素质

新疆文化事业的发展,就要以重视培养文化创作人才为基础,而且是新疆本土的文创人才,对于生在新疆、长在新疆的人来说,从小受到新疆地域文化的浇灌,对于新疆文化的了解更加全面,耳濡目染已然深入人心。因而,培育新疆本土文创人才是关键长远之策。一方面,以政府为主导,出台相关政策、经济上予以投入,与“一带一路”沿线的城市重点大学合作,开设人才培养计划,每年设定招生计划,为新疆本土的、热爱新疆文化的人提供一个学习空间,夯实他们的理论基础。另一方面,可以加强政府、高校和企业间的合作,利用本地高校和科研院所,建设新疆文化资源开发人才培养基地,同时,加强基层单位的人才培训,为基层文化发展注入活力,有效利用基层社区这一自然温床,甄选并培养那些立志于维系与创新本土文化的青年人。将历史文化遗产作为教学实例与实践平台,引导他们参与文化建设,培育出既热爱新疆文化,又深谙新疆本土文化资源,同时兼备文化创意、管理与运营能力的复合型人才,进而为文化发展储备人才。

开发利用文化资源,“关键在于高效整合人类文明精华中的有益成分,将其转化为弘扬民族精神及构建社会主义核心价值观的载体,服务于文化润疆。”[4]但是,新疆地方特色文化资源的保护和开发是一项长期而重要的事业,不是短期就能完成的,需要很多专业人才接续奋斗,需要凝聚政府、企业及社会全体成员合力长久地持续下去。

参考文献

[1]盛春寿:《“一带一路”引领新疆遗产保护》,《光明日报》,2015-04-08(10)。

[2]习近平:《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》,《人民日报》,2014-09-25(02)。

[3]林艺鸣:《新疆文化资源的产业开发和保护》,《新疆大学学报(哲学人文社会科学版)》,2008(2):99-102页。

[4]李建军:《以地域多元民族文化增强新疆文化软实力》,《兰州大学学报(社会科学版)》,2012(3):82-86页。

作者简介

马洁琼 中共伊宁市委党校讲师,研究方向为中国特色社会主义理论与实践