构建川陕红色歌谣铸牢中华民族共同体意识逻辑理路

2025-02-20陈帮任凌云

◎西南民族大学“四川高校哲学社会科学重点研究基地——四川民族教育发展研究中心”2024年度项目“大中小学一体化铸牢中华民族共同体意识研究”(项目编号:2024SEED4024)

◎巴文化传承发展研究中心2023年度项目“巴地红色歌谣推进大中小学思政课一体化建设研究”(项目编号:BCF2023ZC07)

◎2024年度巴中市社科规划项目“巴中红色文化资源融入大中小学思政课一体化建设的路径研究”(项目编号:BZ24ZC206)

川陕红色歌谣是中国共产党在革命时期形成的一种特殊文化现象。在川陕革命根据地时期,歌谣记录了各族人民的苦难,传颂了红军英勇斗争的“史诗”,镌刻了各民族共同的文化记忆,塑造了共同的价值理念,这与中华民族共同体意识具有天然的联系。这种高度的契合性决定了川陕红色歌谣对铸牢中华民族共同体意识提供道德准则、效能支撑和文化载体。通过遵循认知、认可、认同三层面路径,实现川陕红色歌谣的效益性与数字化,注重川陕红色歌谣发展的生活性与教育性,应用川陕红色歌谣影响的长效性与实践性,在传承和发展川陕红色歌谣的过程中铸牢中华民族共同体意识。

习近平总书记指出,“要用好红色资源,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”[1]在土地革命时期,川陕革命根据地是中华苏维埃共和国的重要组成部分,在这里曾回荡着无数革命先烈、巴山儿女的呐喊与歌声,其所蕴含的红色价值不仅反映了革命时期党领导人民进行伟大革命的历程,而且将激励新时代的人们在中国共产党的领导下实现中华民族伟大复兴。诗言志,歌永言,产生于革命时期的川陕红色歌谣是伟大的人民斗争及革命乐观主义在文学形式上的特殊反映,一部红色歌谣集便是一部人民斗争史和情感史。作为共建共享的民间文化艺术,红色歌谣能将中华民族共同体整体性、普遍性的话语体系落实到具象化的表达之中,通过传颂彼此同根同源的深厚情感,以嘹亮、激荡人心的旋律唱述各民族团结一心、共克时艰的生活意义,对凝聚更强大、更有黏性的共同体、促进中华民族大团结具有重要启示。

已有的铸牢中华民族共同体研究以“概念、价值以及路径”为主,着重关注从“政治、经济、文化、教育”四个方面切入铸牢中华民族共同体意识的路径。随着习近平文化思想的提出,歌谣文化的共享性特别是基于歌谣衍生文化的开发利用等方面逐渐成为研究热点,而从歌谣文化本体着手去探究中华民族文化认同、歌谣文化与中华民族共同体意识培育建设关系的成果较少。[2]本文聚焦于川陕地区的红色歌谣,深入探究其在当地革命历程和社会变迁中的角色,剖析红色歌谣如何促进各族人民共创、共享以及共情,揭示红色歌谣在强化中华民族共同体认同中的内在逻辑与重要价值。

川陕红色歌谣的内容探析

川东北红色歌谣是中国共产党领导的土地革命时期,这一地区军民在革命斗争过程中,创作流传宣传革命思想、歌颂军民英勇善战、颂扬军民情谊的“红色”性质歌谣。[3]川陕红色歌谣不仅是革命历史的见证,也是革命精神的传承,这些歌谣的内容丰富,形式多样,反映了当时社会的各种面貌,包括人民的苦难生活、对革命的渴望、对红军的赞美以及对未来的希望等。

(一)川陕红色歌谣是人民苦难与反抗记录的日志

“饥者歌其食,劳者歌其事。”川陕红色歌谣记录了穷苦人民的悲惨生活和对革命的强烈愿望,具有明显的斗争性。通过描述人民群众长期遭受地主、军阀、封建官僚的残酷统治,生活困苦、民不聊生的场景,表达了人民群众对改变命运的渴望和对革命的支持。一首首慷慨激昂的川陕红色歌谣记录了人民的苦难与反抗,一曲曲委婉曲折的歌谣寄托了人民渴望解脱、摆脱枷锁的愿望。如《盼望救星共产党》生动形象地寄托了人民倾诉着对美好生活的向往和对共产党的深切期望的心声;《啥时等到红军来》唱出了人民对摆脱封建制度打压与压迫的渴望,对红军到来的期盼。

(二)川陕红色歌谣是军民团结的赞歌

川陕红色歌谣把最深厚的军民关系作为表现根据地人民精神面貌、心理性格的关键。川陕红色歌谣是军民智慧的结晶,生动反映了川陕革命根据地在政治、经济和文化方面的真实面貌,弘扬了一种不屈不挠的革命精神,传唱着军民为争取自主权利、投身革命事业的坚定决心和英勇奉献。如《十送红军》表达了川陕地区人民和红军之间的情感纽带,展现了军民之间难以割舍的情谊,体现了人民群众对红军的深厚爱戴和不舍之情;《硬是难遇这样的人》这首歌谣通过生动的细节,描绘了红军战士对人民群众无微不至的关怀和保护。歌词中“一路给我干粮吃,又拉家常又谈心,硬是难遇这样的人”展现了红军战士不仅在物质上帮助群众,还在精神上给予慰藉。朴实贴切的川陕红色歌谣唱响了军民团结的赞歌。

(三)川陕红色歌谣是革命理想传播的扩音器

川陕红色歌谣是土地革命战争时期为了更好地宣传中国共产党的方针政策和革命思想并充分调动穷苦人民的积极性而形成的革命歌谣。[4]这些歌谣不仅能够激发群众的积极性,引领他们为自由平等不懈努力,还能有效地传播革命理念,促进革命政策的实施,共同构筑起坚不可摧的革命联盟,汇聚强大的革命力量。如《不当红军不死心》中“盼红军、想红军,脚板走烂找红军”,这句朴实无华的歌词深刻反映了人民对红军所坚持的道路和革命真理的坚定信仰,这种信仰不仅是对红军个体的信任,更是对中国共产党领导下的革命事业的信心;《心头种下革命种》展现了中国共产党领导的工农红军与川陕民众携手共进,为终结压迫者的统治,使广大劳动者成为国家的主人,所进行的英勇斗争和辉煌成就。

(四)川陕红色歌谣是红色文化传承的载体

川陕苏区红色歌谣通过朴实无华的语言和深情动人的旋律,将革命理想融入人民心中,形成了独特的艺术风格和文化符号。这些歌曲成了革命战争期间重要的文化工具,展现出了当时人民的信念和斗志,具有浓郁的时代特征和历史文化价值。学习和弘扬川陕苏区红色歌谣,可以加深人们对革命历史的认识和理解,唤起人们对革命先辈的怀念和敬仰,增强人们的爱国主义和集体主义精神,为构建社会主义现代化国家凝聚力量和信心。

川陕红色歌谣

铸牢中华民族共同体意识的逻辑依据

(一)多元一体的文化沃土:多民族携手共筑的歌谣传统

“斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤”。这副对仗工整、大气磅礴的对联,出自80多年前的川陕革命根据地,是当年翻天覆地、如火如荼斗争情景的生动写照。川陕革命根据地是中国工农红军第四方面军在1932年12月战略转移到四川、陕西边界地区后,在川陕边区党组织和广大劳动群众的配合支持下建立的一块苏维埃区域。[5]根据地区域内米仓山、大巴山延绵起伏,渠江、巴河、州河等河流贯穿其间,山高水深,在军事上牵制了大量国民党军队,在政治上推动了西北地区革命斗争的发展,为后来的抗日战争和解放战争的胜利奠定了基础。

川陕革命根据地是一个多民族聚集的区域,其中包括汉族、羌族、苗族、土家族、白族等多个民族。川陕苏区建立之际,川陕边界各种社会矛盾尖锐,四川军阀割据,地主、买办、官僚、流氓、党棍、特务、土匪头目沆瀣一气,残酷剥削农民,甚至是农奴式的剥削,把农民出身的士兵当炮灰,把农民的田地当战场,将农民的财产当军需,人民群众生活在水深火热之中。正如《穷人泪汪汪》唱到:“乡长下了乡,好像活阎王。带着虎狼一大帮,舞棒又弄枪”。歌词毫无隐晦与修饰,直白地表达了各族人民深重的阶级压迫和疾苦的生活状态。

列宁曾经指出:“每个民族里面都有劳动群众和被剥削群众,他们的生活条件必然会产生民主主义的和社会主义的思想体系。”[6]在长期艰苦的革命斗争里,各族人民和睦相处,同心协力守护着家园,共同缔造了丰富多彩、形式多样的民间文艺瑰宝。在中国共产党的领导下,1932年建立了川陕苏维埃革命根据地,并对这块区域进行了全方位治理和整体性建设,沉重打击了军阀的剥削统治,结束了各民族的苦难生活,中华民族命运共同体意识在各族人民心中破土而出、扎根成长。各族儿女用淳朴的歌声表达对红军的感激与向往,表达各族人民之间的那份坚不可摧的团结互助精神。

(二)源远流长的文化根基:红色歌谣与中华民族共同体意识的契合性

红色歌谣与中华民族共同体意识根源的契合性。红色文化是增强主流意识形态大众认同的重要资源,也是铸牢中华民族共同体意识的精神力量、生动载体。[7]红色歌谣作为红色文化的一部分,它不仅承载着革命的历史记忆,还传递着各民族团结互助的精神和价值观。红色歌谣与中华民族共同体意识的根源深植于中华悠久的历史土壤之中,它们是中华民族在历经沧桑巨变,尤其是在抵御外侮和克服内乱的严峻考验中所孕育出的宝贵精神财富。这两者在追求民族解放、国家繁荣以及人民幸福的伟大征程中,凝聚了无数先辈的智慧与汗水,体现了中华民族坚韧不拔、自强不息的奋斗精神。

红色歌谣与中华民族共同体意识实践目标的共通性。红色歌谣和中华民族共同体意识都是在特定的历史时期,随着社会脉搏的跳动而孕育出的精神瑰宝。红色歌谣与中华民族共同体意识的发展紧密契合了时代发展,顺应了社会环境的变迁,映射出了不同时代背景下所肩负的历史使命与社会期待。红色歌谣,这一由党的革命实践凝结而成的文化遗产,不仅承载着过去的辉煌记忆,更是启迪未来、回应挑战、塑造新时代精神的宝贵财富;中华民族共同体意识,则是在传承优秀传统文化的基础上,融合时代发展,展现民族情感与时代风貌的创新成果。在新的历史篇章中,这两股力量交织共鸣,都将汇聚成推动中华民族伟大复兴的强大力量,共同绘制出实现中国梦的宏伟蓝图。

红色歌谣与中华民族共同体意识主体的同一性。各民族人民群众不仅是红色歌谣和中华民族共同体意识的创造者,而且在它们的形成、服务和发展过程中扮演着核心角色。一方面,创造红色歌谣与中华民族共同体意识的主体均为各族人民,体现了各族人民的思想观念、价值取向以及对共同愿望和利益的诉求,是在长期的生产生活实践中形成的。另一方面,红色歌谣和中华民族共同体意识的服务对象是各族人民群众,旨在实现各族人民的根本利益和幸福,推动各族人民的全面发展与共同富裕,成为滋养各族人民精神的文化养分。最后,这两者的持续发展也依赖于各族人民群众的积极参与和支持,需要各族人民不断地传承创新、团结协作、坚定维护和弘扬。简而言之,各族人民群众是红色歌谣和中华民族共同体意识的生命力之源,是创造者、受益者和推动者。

(三)生活的共振旋律:承载中华民族共同体意识的具象表达

川陕红色歌谣讴歌党、讴歌红军、讴歌人民的文艺意识形态属性不仅是坚定文化自信的艺术形式,更是用于铸牢中华民族共同体意识的有力武器。川陕革命根据地的历史为中华民族共同体意识注入了新的时代内涵,随之孕育而生的红色歌谣则成为了中华民族共同体意识的表达方式之一。

其中,相应的歌词、乐曲是中华民族共同体意识具象化表达。《自从红军到川陕》作为特定时代的记忆,其歌词“自从红军到川陕,压人大山其推翻!共产党好像红太阳,遍地泪水全晒干”[8]记述了工农红军打土豪、分田地的情景,反映了各族人民对红军以及中国共产党的无比崇敬与深切爱慕。川陕红色歌谣通过唱诵中国人民进行的民主革命,塑造了朴实真挚的红军形象,传播革命理论,成为革命事业、民族团结的有力推手。川陕红色歌谣不仅是一种音乐形式,更是一种文化符号,承载着各民族人民对公平、正义、自由的追求。川陕红色歌谣本身是一种抽象的表达,但是各民族人民赋予了红色歌谣清晰的意指与意义的聚焦,具有明显的目的性和真实性,使红色歌谣成为中华民族共同体意识具象的表现。

川陕红色歌谣

铸牢中华民族共同体意识的当代价值

(一)红色歌谣表达了各族人民共同的道德准则与价值观

唱述人民苦难、咏唱中国红军、传扬革命理想、追求自由平等是川陕各民族歌谣的内容,这当中既有大量少数民族独创,也不乏生活实际的写照。比如羌族生活习俗和情感表达的《放牛歌》,也有各族人民期盼红军到来的《亿万穷人盼出头》,虽然歌谣中有着语言、腔调等的区别,但是都包含着对现实的抗争、自由的追求以及对红军的向往。“一个民族的文化理念、思维模式、宗教信仰、道德价值、审美观念、审美理想、审美趣味等是民族成员对本民族文化的认知和感情归属的核心部分,是维系民族认同感的最深层的纽带。[9]川陕红色歌谣通过各民族地方化的重构对歌谣的内容进行重新诠释与改编,丰富红色歌谣的文化内涵,激发了各民族之间的情感共鸣。共创共享红色歌谣的文化实践加深了不同民族之间的情感联系,促进各民族共同塑造道德价值观,构筑一种共享的文化认知和心理基础,为推动各民族间的文化交流和团结互助奠定了坚实的精神基础,共同铸就一个建立在红色歌谣文化根基之上的民族共同体。

(二)川陕红色歌谣有助于中华民族共同体意识的行动调节和效能优化

川陕红色歌谣展现了中国共产党和各族人民无畏、团结、创新、无私的形象特征,铸就了各民族坚韧的品格与坚守自身道路的自信,培育了中华民族追求正义、倡导自由、共谋发展的角色。这些形象优势和理念构成了中华民族共同体意识的坚实磐石,为其持续发展和繁荣提供了不竭动力。一是川陕红色歌谣作为民族凝聚力和民族交流的纽带,在根据地时期促进了民族内部各个主体之间的情感联结、理解包容、平等互信,引导了各民族人民妥善处理和积极维护内外部的各种关系,从而巩固了民族内外部的和谐与稳定。二是红色歌谣能够唤醒各民族的创新精神和发展潜能。川陕红色歌谣通过红色革命思想的引领、红色实践的锤炼以及红色创新的推动,唤醒了各民族对中华民族伟大复兴的渴望与追求,激发了各民族内心深处对创新的渴望,并在实践中不断增强中华民族在新时代的创新竞争力和持续发展动力。

(三)川陕红色歌谣有助于拓宽中华民族共同体意识的传播途径

“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”[10]习近平文化思想的提出与川陕红色歌谣的创新性发展为拓宽中华民族共同体意识提供了有利条件。首先,中华民族共同体意识承载着丰富的历史内涵和价值共识,其传播需依托于与现实紧密相连的文化载体,而川陕红色歌谣就是那些具有鲜明时代特征的红色符号。新时代川陕红色歌谣的诠释不仅要在传承历史传统的基础上保持其核心意义,还要顺应时代的变迁,不断赋予新的内涵和表现形式,以确保红色歌谣的生命力和时代感。如游击歌,涉及弘扬理念、展现疾苦、歌颂红军等内容,在新时代则代表中国共产党人开天辟地、敢为人先的首创精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神。因而川陕红色歌谣既由特定时期各族人民形成的价值共识所创造,也是新时代对红色歌谣价值的需求表达,是新时代中华民族共同体意识传播的途径之一。其次,川陕红色歌谣作为革命时期的一种文化现象,包含着红色文化的历史解读、价值塑造和时代内涵,在人们的教育引导方面发挥着不可或缺的作用。川陕红色歌谣深深根植于各民族的集体记忆之中,与无产阶级意识形成和发展紧密相连,因此在内容上,红色歌谣自然而然地蕴含了社会主义核心价值观的精髓,包含着中华民族的价值观,成为了中华民族的意识形态话语和价值观载体。对红色歌谣的阐释作用于各民族人民的心灵,为铸牢中华民族共同体意识奠定基础,有助于拓宽中华民族共同体意识的传播路径。

川陕红色歌谣

铸牢中华民族共同体意识的路径

川陕红色歌谣的历史轨迹彰显了它在团结民族情感、塑造共同记忆、推广国家文化以及强化国家认同的关键作用。面对当今社会的变迁、生活方式的转型、媒体技术的进步以及文化多样性的兴起,川陕红色歌谣文化面临着新的挑战和机遇。在新的时代背景下,如何挖掘和弘扬红色歌谣的文化价值来有效地塑造民族的历史记忆,推广共同体观念和国家认同,已经成为川陕地区红色歌谣发展过程中亟需深入探讨和不断努力的关键议题。

(一)认知层面:实现川陕红色歌谣的效益性与数字化

认知是认可和认同的基础,需要创造更多的机会、更加便利的软硬件设施,使得各民族能够充分地接触、学习、了解中华优秀传统文化。[11]

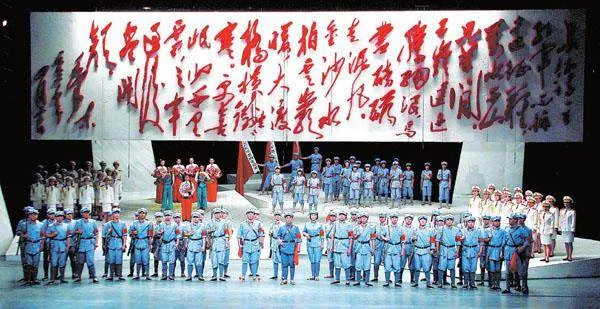

一方面,川陕红色歌谣要实现多个维度效益的利用。首先,注重与教育的联系,探索一条创新红色文化与“大思政课”相结合的途径,在中小学各学科教学中有机融入川陕红色歌谣中民族团结进步教育的内容;在高校,以铸牢中华民族共同体意识为主线,将川陕红色歌谣融入形势与政策等专业课程中,课后落实到实践活动中。其次,注重川陕红色歌谣效益的系统性。在推动文化事业发展的同时也应该注意到文化产业的作用,让各族人民在参与文化产业的过程中深入接触与感受川陕红色歌谣,增强文化的认知感与体验感。利用文化旅游产业的平台,发挥文化旅游推动各民族交往、交流、交融的作用,将川陕红色歌谣的文化价值转化为经济效益,以经济效益支持文化的发展,同时以市场的力量来推广和宣传文化。还可以将川陕红色歌谣与特色舞台剧、红色文化产品、节庆活动相结合,发挥其宣传红色歌谣、促进民族交往、巩固民族团结的社会效益。最终实现革命文化价值的延续、红色市场的开拓、社会生活的稳定,形成一个文化、经济与社会效益相互促进、共同发展的生态体系。

另一方面,利用新媒体技术打造全方位歌谣传播网络,构建川陕红色歌谣文化品牌。首先,对于已经发掘和整理的川陕红色歌谣,需借助录音、扫描、摄影等现代化技术手段进行系统的数字化处理,建立川陕音乐数据库、川陕歌谣文化展馆等多功能的传播平台。其次,川陕红色歌谣因其地域性和民族性的特性,往往局限于特定的区域口耳相传,限制了其在更大范围的文化交流与传播。然而,随着现代传媒技术的飞速进步,要充分利用抖音、快手、微博等可视、可听、可存、可互动的线上平台,让歌谣中的价值观得以生动地展现与传承,进而促进各民族文化的认同和集体记忆的构建。最后,可以从《号声嘹亮》《红巴山》等经典电影里汲取灵感,运用叙事艺术来丰富歌谣的表现力,通过精心编织故事情节,有效整合零散的历史片段,构建起一个跨时空的集体记忆框架,塑造出一个生动的“集体想象”空间,从而使观众不仅仅是旁观者,而是成为了参与者和体验者。

(二)认可层面:注重川陕红色歌谣发展的生活性与教育性

在已经建立对川陕红色歌谣文化的初步认知的基础上,深化对其内涵的理解,内化其精神实质,建立对川陕红色歌谣的重视。

一方面,需要注重川陕红色歌谣的生活性。生活性意味着在铸牢中华民族共同体意识的实践中,紧密关注各民族人民群众的真实生活状况,以潜移默化的方式融入各族人民的日常生活。首先,在深入了解各民族人民群众实际需求的基础上,创新性地采取群众喜闻乐见的方式组织开展丰富的、有趣的、常规化的红色文化实践活动。通过“红歌进乡村、唱响校园、红歌板报长廊”等实践活动,在不同环境、群体营造生活性的场景,破除各族人民群众认为其晦涩难懂的心理障碍。其次,通过在纪念日和传统节日举办红歌专题活动,宣传革命英烈和民族团结模范的崇高事迹,使各族人民对川陕红色歌谣形成认识、接受、肯定的态度,从而深化各民族人民对中华民族共同体意识的认可。最后,强化国家通用语言文字的教育至关重要,推进国家统编教材的使用工作,营造良好的国家通用语言文字学习环境,为各族人民群众认可川陕红歌歌谣破除语言文字障碍,有效铸牢中华民族共同体意识。

另一方面,深化民族团结教育,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以加强各民族交往交流交融为根本途径,全面加强爱国主义教育和中华民族共同体意识教育。[12]一是以各民族人民群众的情感共鸣与实际需求为出发点,深入挖掘和阐释川陕红色歌谣中的革命故事、英雄事迹、共克时艰的历史。如红军中的穆桂英陶万荣、一颗红心永向党的藏族英雄麻孜尼·阿布、红色土司安登榜等。通过线上线下教育平台的搭建,传颂民族团结故事的核心价值,提升各民族人民群众的参与感与获得感。二是邀请在民族团结做出杰出贡献的代表人物和奋斗在民族事务一线的工作者,走进基层、学校、机关、社区等开展宣讲活动,进一步凝聚广泛的社会共识,促进各民族之间的理解与尊重。

(三)认同层面:应用川陕红色歌谣影响的长效性与实践性

所谓认同,是从对川陕红色歌谣初步认知、接触、学习、了解开始,逐步深化到对其内涵的认可、理解、肯定、接受,进而产生内心的认同、喜爱、向往、行动。

一方面,要构建长效化的科学机制,保障川陕红色歌谣资源实践效益。铸牢中华民族共同体意识,红色歌谣的力量不可或缺,但亦非一蹴而就之事,而需持之以恒、不懈努力。为此,需构建一套完善科学的工作机制,确保红色歌谣的繁荣与有效传播。首先,要充分发挥政府的主导作用,强化顶层设计,协同各方力量,共同推进川陕红色歌谣影响的长效性建设。给予充分的人才团队、课题项目、财政资金的支持,建立健全红色歌谣的保护和传播的长效机制,以此不断充实川陕红色文化教育内涵,使之成为铸牢中华民族共同体意识的重要载体。其次,完善红色歌谣文化资源的管理体系,做到职权分明。针对目前管理主体多元化、设施陈旧化、创意滞后化等问题所带来的挑战,有必要通过制度创新和管理机制的优化,确保每个环节的责任主体明确,权力边界明晰,为发挥川陕红色歌谣影响的长效性奠定框架体系。

另一方面,发挥川陕红色歌谣的实践性,开展铸牢中华民族共同体意识的实践教化。一是运用人民群众喜闻乐见的文化媒介与情感共鸣的艺术手段,对红色歌谣进行宣传,实现实践导向和道德教育的双重目标。例如《共青团员歌》描绘了各族人民对革命的强烈渴望,共克时艰的记忆,对民族团结具有巨大的推动作用。铸牢中华民族共同体意识,要继续发挥红色歌谣的感染力,引导各族人民的行为实践。二是利用歌谣中英雄模范的形象,通过对人物形象进行当代释义与补充,建立新时代效仿的典范,把红色歌谣从生硬、死板转化为立体、生动的共同体意识符号,为铸牢中华民族共同体意识提供实践的动力。

参考文献

[1]习近平:《用好红色资源,传承好红色基因 把红色江山世世代代传下去》,《求是》,2021(10):1-4页。

[2]黎丹:《铸牢中华民族共同体意识视域下广西歌谣文化价值及其现代发展》,《广西民族师范学院学报》,2023(6):8-15页。

[3]涂德祥、王浩:《川东北红色歌谣对大学生思想教育的影响探析》,《党史文苑》,2012(8): 22-24页。

[4]张莹霞:《川陕苏区红色歌谣体现的军民关系研究》,西南交通大学学位论文,2020。

[5]段昌林、程科:《打造好红色旅游,讲述好红色故事》,《达州日报》,2019-12-10(01)。

[6]列宁:《〈关于民族问题的批评意见〉内容介绍》,《实事求是》,1986(S1): 72-75页。

[7]贺喜焱、张双喜:《扎根红色沃土 铸牢中华民族共同体意识》,《青海日报》,2024-06-03(07).

[8]刘朝汉、刘绍军:《川陕革命根据地陕南歌谣》,中共汉中地委党史办公室,1987。

[9]王杰、向丽、尹庆红:《审美人类学》,人民出版社,2021:147-148页。

[10]习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》,《求是》,2024(20)。

[11]高永久、杨龙文:《中华优秀传统文化与铸牢中华民族共同体意识:内在逻辑、统合实践与协同路径》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》,2024(10):5-13页。

[12]罗莹:《政治认同视角下小学民族团结进步教育的实践探索——以“石榴籽大课堂”主题课程为例》,《广西教育》,2023(13):58-61+66页。

作者简介

陈 帮 西华师范大学政治与行政学院硕士研究生,研究方向为思想政治教育

任凌云 西华师范大学政治与行政学院硕士研究生,研究方向为政治学、思想政治教育