学习任务群视域下的大单元整体教学设计策略

2025-02-19陆炜炜

摘要:新课标提出了以学习任务为载体的大单元教学方式,教学过程更具可操作性,更清晰明了,而大单元的整体教学设计又能把零散的知识结构化,从而走向重要的“大观念”。

中考小说复习课中,可以整合九上第四单元《故乡》、《我的叔叔于勒》、《孤独之旅》和九下第二单元《孔乙己》、《变色龙》,以及课外篇目都德的小说《最后一课》,整体设计学习任务,设计连贯的教学活动,通过知识间的内在关联,引导学生归纳出探究小说主旨的方法、策略,形成结构化的知识体系,深化学生的思维能力。

关键词:大单元整体教学;学习任务;结构化知识体系;深度思维;学习迁移

过去的中考复习中,我们往往仅依据文体分类进行专题教学设计,例如小说、诗歌、散文、说明文、议论文等,涉及的语文知识繁杂琐碎。由于知识间缺乏整体性和连贯性,学生很容易变成接受知识、储存知识的容器,不会举一反三,实际运用知识的能力仍然欠缺。《义务教育课程方案(2022年版)》提出:“以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。”[[1]]“探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动,促进学生举一反三、融会贯通,加强知识间的内在关联,促进知识结构化。”[[2]]“新课标提出了以学习任务为载体的大单元教学方式,教学过程更具可操作性,更清晰明了,而大单元的整体教学设计又能把零散的知识结构化,从而走向重要的“大观念”。当然,这并不意味着“大单元”完全摒弃了同类文体的整合形式,而是在原有的基础上丰富了更多的形式。

笔者整合了九上第四单元《故乡》、《我的叔叔于勒》、《孤独之旅》和九下第二单元《孔乙己》、《变色龙》,以及课外篇目欧亨利的小说《最后一片叶子》,旨在通过知识间的内在关联,引导学生归纳出探究小说主旨的方法、策略,构建起结构化的知识体系,引导学生的思维走向深处。

一、学习任务的确定

“语文教材中一个单元通常是一个主题下的几篇课文,如果这几篇课文没有一个完整的‘大任务’驱动,没能组织成一个围绕目标、内容、实施与评价的‘完整’的学习事件,那它就不是我们所讲的单元概念。”[[3]]在大单元整合教学的设计中,首先要围绕一个“大任务”来驱动教学,那么确定学习任务的依据是什么呢?

1.依据单元目标确定学习任务

笔者比较了两个单元提示语中提出的语文要素,九上第四单元的表述为:“学习这个单元,要学会梳理小说情节,试着从不同角度分析人物形象,并结合自己的生活体验,理解小说的主题。”九下第二单元表述为:“学习本单元,要在梳理情节、分析人物形象的基础上,对作品的内容、主题有自己的看法,理解小说的社会意义。还要学习欣赏小说语言,了解小说多样化的风格。”学习阶段不同,但都指向了“理解小说主旨”的语文要素。因此,我将“探究小说主旨”确定为本课的大任务;而对小说主旨的理解又是在梳理情节、分析人物形象的过程中完成的,这几项学习任务并不是并列关系,也不是梯度关系,而是一个体现完整思维过程的循序渐进的学习事件。换言之,梳理情节是基础,可以在梳理情节的过程中分析人物形象,并探究小说主旨;而人物形象的分析又能深化对主旨的理解。依据此,我确定了如下几项子任务:

【任务一:梳理情节】

【任务二:走近人物】

2.依据助学系统确定学习任务

《我的叔叔于勒》课后“思考探究”第三题为:这篇小说是以若瑟夫回忆少年时代往事的角度来叙述故事的。这样写有什么好处?不妨试着变换一下叙事视角,体会一下有什么不同。“幸福的家庭都一样,不幸的家庭各有各的不幸”(列夫托尔斯泰语),于勒是不幸的,但他们的哥嫂同样也是不幸的,不务正业的弟弟不仅把父母留给他的遗产挥霍一空,还侵占了哥嫂的那部分,让本就不富裕的家庭雪上加霜,从菲利普夫妇的视角来看待这件事,他们也是受害者,而小说以“我”——一个从未跟叔叔谋过面的小侄子的视角来叙事,显然对父母当年的经历很难感同身受,孩子眼中的叔叔越可怜,对父母残忍的批判就越强烈。以若瑟夫的角度来叙事,恰恰体现了作者的创作意图,莫泊桑召唤亲情的回归,无论是富裕还是贫穷,我们都要给予亲人温暖和爱意,这是做人最基本的道德。再看《孔乙己》课后“积累拓展”第四题:这篇小说以酒店小伙计的视角叙述故事,试着换个视角简单讲述这个故事,看看效果有什么不同。“对事变作在场的观看,只能以受虐人的痛苦和屈辱的感同身受为主。而事后的追叙,作为局外人,则可能做有趣的谈资。”[[4]]小说没有对孔乙己被毒打的情节作任何正面的描写,酒客们和掌柜在事后的闲聊中透露出的冷酷残忍的看客行为何尝不是一种悲剧?而小伙计在这种环境中被耳濡目染,对苦难者不幸的遭遇不以为意、充满鄙视,丧失了一个正常人应有的同情心,这才是更大的悲剧!

鲁迅、莫泊桑是殿堂级的文学大家,他们在叙事视角上的匠心不仅体现出作品的美学原则,而且使小说的意蕴更加丰厚。另一篇经典之作《最后一片叶子》,作家正面着笔的人物休易在故事情节中没有起多大的作用,但读者能够跟随她的视角体验情节的发展和人物的性格、心理变化,也有着同样的功效。在休易以及所有读者的眼中,贝尔曼一直是一个穷困潦倒的平凡人,我们也不能正面看到贝尔曼在风雨之夜是如何爬上梯子艰难地画好最后一片叶子的,而故事的谜底突然在结尾通过休易的视角被揭示出来:贝尔曼从平凡人变成了一个为了他人的生命甘愿牺牲自己的崇高的英雄。这不仅具有戏剧性,而且使得主题变得深邃。因此,可以整合这三篇小说,关注小说中的叙述者或叙述视角,思考这种叙事方法是如何体现作者的创作意图的。据此,我确定了第三项学习子任务:

【任务三:关注小说中的叙述者】

二、指向任务完成的学习策略

(一)巧设问题或问题链,开启深度思维

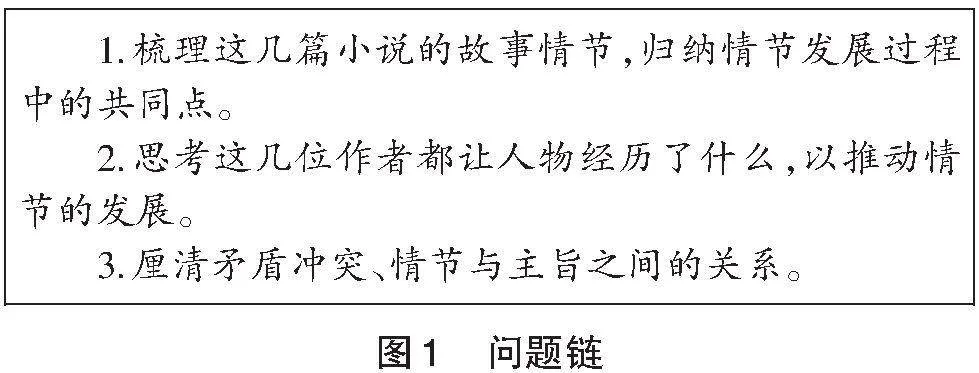

本课的学习任务一是梳理情节,从而理解情节与主旨之间的关联,思维过程有一定难度。为此,我设计了如下的问题链:

屏显1:

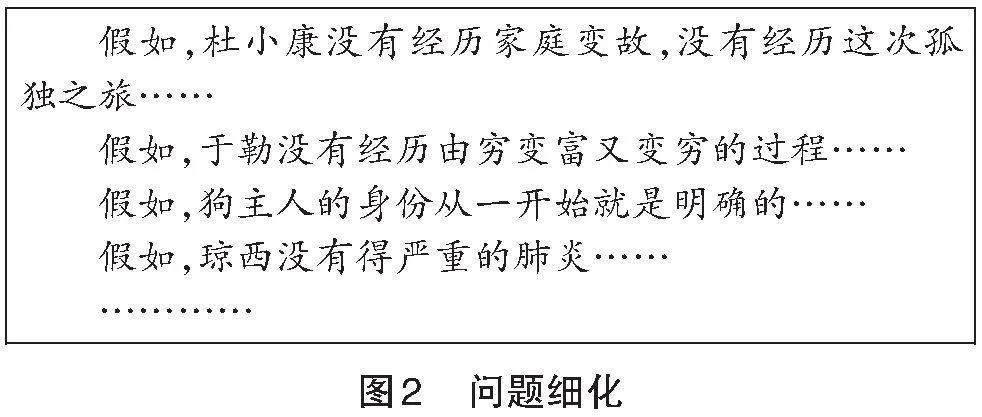

学生在反向假设中得出结论:假如杜小康没有经历家庭变故,他就得不到成长;假如于勒没有复杂的经历,菲利普夫妇也不会有前后态度的反差;假如狗主人的身份开始就是明确的,奥楚蔑洛夫就不会“变色”;乔安西没有得严重的肺炎,就不会将窗外的叶子跟自己的生命联系起来。当然,如此一来,故事就无法展开下去,关于成长、金钱与亲情、沙皇统治制度黑暗、精神意志能战胜生理病痛及平凡人的崇高精神的主题也无法表达出来。因此,可以厘清三者之间的逻辑关联,即作者制造矛盾冲突是为了展开故事情节,从而揭示小说主旨。

围绕学习任务设计出能激发学生思维甚至产生观点碰撞的问题或问题链,并作出反向假设,从而创设课堂探讨的真实情境,在解决问题的真实情境中理解了情节与主旨之间的逻辑关联,激发了学生的思辨性能力。

(二)多文本比较形成结构性知识体系,强化深度思维

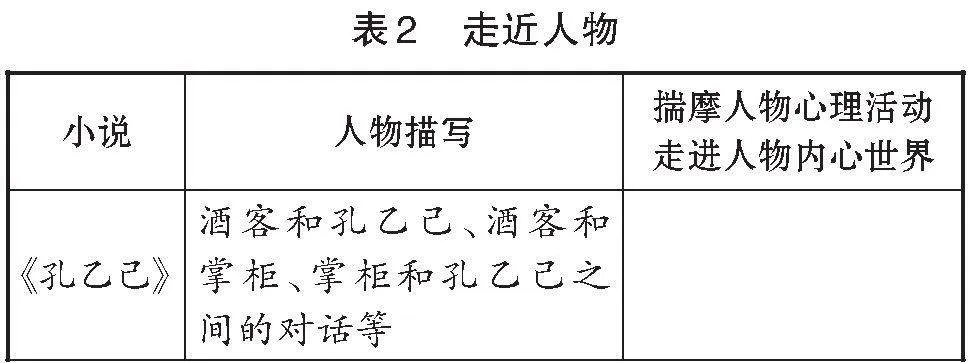

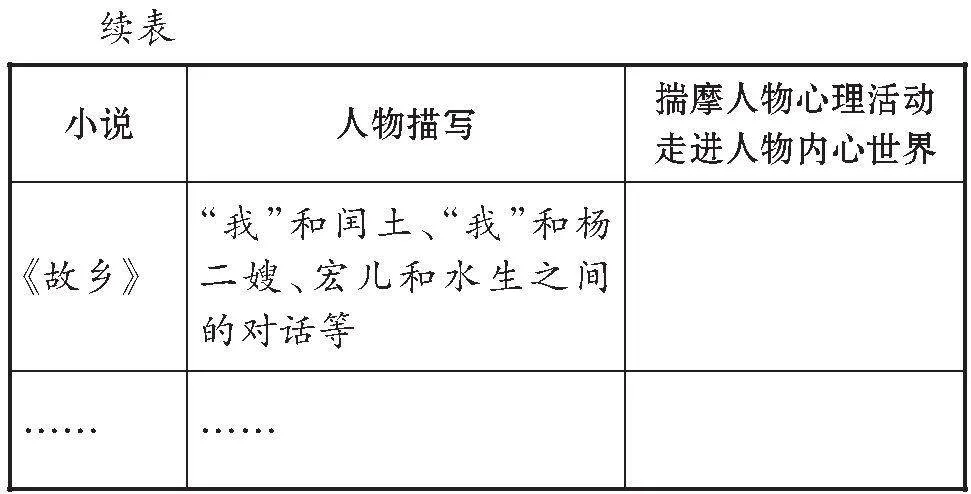

学习任务二是走近人物,将《孔乙己》、《故乡》、《最后一片叶子》进行整合,通过人物描写片段,揣摩人物心理活动,走近人物内心世界,从而深化对小说的理解。《孔乙己》一文中,孔乙己虽然是主要人物,但他的命运如落第、偷书、挨打致残都是在别人的谈论中发生的,应着重分析酒客和孔乙己的对话、酒客和掌柜的对话、掌柜和孔乙己的对话,从而走近掌柜、酒客、孔乙己的内心世界,理解“一般社会对于苦人的凉薄”的主旨。”[[5]]《故乡》一文中,可以把闰土看作主要人物,杨二嫂、宏儿和水生当作次要人物,小说着重通过“我”和闰土关系的巨变体现精神隔膜的主旨,杨二嫂和“我”之间的对话让“我”更加无言以对,是对“隔膜”的进一步补充和深化,而宏儿和水生的纯真热情跟前者形成了对比,寄托了作者的希望。《最后一片叶子》中除了对乔安西、波尔曼这两个主要人物的描写,还有医生,他属于次要人物,在乔安西病重时他提到“病人如果关心今年冬天的大衣袖时兴什么样式,她的希望就不是一成,二是两成”,后来乔安西病情好转了,她对休易说:“你这就给我盛点鸡汤来,还有牛奶,牛奶里搁点葡萄酒——等等!先拿面小镜子来,再把几个枕头垫到我身边,让我坐起来看你烧菜。”这段简单的话里透露出五个细节:鸡汤、牛奶、葡萄酒、小镜子、看朋友烧菜,说明她对美食、打扮等生活趣事又产生了热爱,呼应了前文中医生提到的细节,这也是小说深刻之处,即精神的力量能够战胜身体的病魔。比较三篇小说,可以厘清人物与主旨之间的逻辑关联,即主要人物的描写及次要人物的补充或对比,能丰富小说的主旨。

以课本为依据,拓展课外篇目,进行多文本之间的比较,在比较、辨析、归纳等思维与语言活动过程中强化思辨意识和能力。

(三)在学习迁移中建构新的知识,发展深度思维

复习课的整合教学区别于一般新授课的整合教学,需要学生将已有的知识迁移到新的情境中,建构新的知识,生发新的意义。“通过新、旧经验的双向相互作用实现知识的同化和顺应,调整原有认知结构,并对建构产生的结果进行审视、分析、调整的过程。”[[6]]

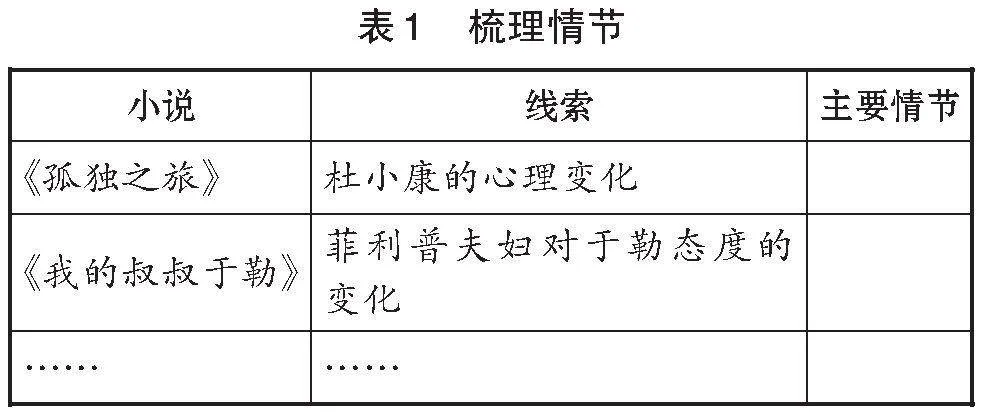

基于上面的认识,笔者在制定学习任务时充分考虑如何实现新旧知识的关联和迁移。前几篇均为课内文本,属旧知;最后一篇是课外文本,为新知。任务一是梳理情节,在表格里给出学习支架,即根据线索来梳理情节,此学习任务难度不大,可布置预习作业由学生独立完成,在新旧知识的关联和迁移中强化梳理情节的学习能力。任务二是走近人物,针对《孔乙己》、《故乡》这两篇课内文本设计分角色朗读的教学活动,《孔乙己》一文,让学生分别朗读酒客和孔乙己的对话、酒客和掌柜的对话、掌柜和孔乙己的对话,通过对句子、词语,甚至是标点符号的反复揣摩,理解酒客对孔乙己的捉弄,掌柜对孔乙己的残忍、毫不在意,他们无情地嘲弄和践踏不幸者,并从对方的难堪和悲惨中获得快意;《故乡》一文,让学生朗读杨二嫂和“我”的对话,感受杨二嫂的咄咄逼人和尖酸刻薄,理解“我”无言以对的背后是一种深深的无力和悲哀。将这两篇课文中如何通过人物描写理解小说主旨的学习方法迁移到《最后一片叶子》的阅读中,让学生圈画批注乔安西、休易、贝尔曼、医生之间的行为、对话的语句,在思考、合作、交流的学习活动中揣摩人物的心理活动,从而理解小说主旨。

学生在新授课的学习中已经对文本产生了一定的阅读体验,而复习课的再次阅读更富针对性,学生阅读课外文本时也会与之前的体验产生联系、衔接,唤醒原来阅读时的知识和经验,从而体验到阅读的成就感。

综上,以学习任务为载体的单元复习课整合教学设计,需要教师根据单元内容和教学目标,统筹考虑单元的多种元素、多重教育价值,整体设计学习任务,设计连贯的教学活动,在此过程中,形成结构化的知识体系,深化学生的思维能力。

参考文献:

[[1]] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[[2]] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022

[[3]] 崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育(普教版),2019(2):11-15.

[[4]] 孙绍振.审美阅读十五讲[M].北京:北京大学出版社,2013.

[[5]] 孙伏园. 鲁迅先生二三事[M]. 长沙:湖南人民出版社,1980.

[[6]] 安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程.教材.教法,2014(11):57-62.