通过龙舟“变革”日常

2025-02-15周贤雅张骁鸣

[摘" " 要]文章从列斐伏尔的日常生活批判理论出发,以珠三角地区的龙舟节庆参与者为研究对象,分析并讨论了龙舟节庆活动“日常变革”的可能。文章从列斐伏尔理论中的节奏分析和个体意识批判两个角度,发展出了节庆节奏和个体意识面向两个概念。随后,综合理论演绎与珠三角龙舟节庆参与者的现实经验,将节庆节奏细化为日常型、事件型两种类型,将个体意识面向细化为私人化意识、社会化意识两种类型。由此,珠三角龙舟节庆参与者的“日常变革”类型被划分为沉默型、凝滞型、转变型和域外型4种。其中,转变型参与者对异化的日常生活实现了持续性的变革,为列斐伏尔日常生活批判的节庆理论提供了现实支点。文章刻画了“日常变革”的一种可能路径,希望以此唤起旅游休闲研究对日常生活理论视角的重视。

[关键词]日常生活;节庆节奏;变革;个体意识;龙舟节庆

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2025)02-0030-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2025.02.007

The Festival rediscovered and magnified by overcoming the conflict between everyday life and festivity and enabling these terms to harmonize in and through urban society, such is the final clause of the revolutionary plan. (调解节庆与日常生活的矛盾,并使之与都市社会生活调和,如此重振节庆,是(日常生活)革命计划的最后一项。)——Everyday Life in the Modern World by Henri Lefebvre[1]

0 引言

“日常生活是沉闷的,节日把它灿烂的光彩撒向日常生活那片悲惨的土地”——在《日常生活批判》中,列斐伏尔这样描述节庆对日常生活的变革力量[2]。列斐伏尔认为,现代社会的日常生活面临理性化、组织化与虚无化的危机[1]。当代社会日趋严重的情绪疾病、价值空心、日常虚无等问题,都在印证列斐伏尔的敏锐批判。然而,日常生活重复、平常、保守的背后,在容易被忽视的边缘或瞬间,却不乏惊人的活力和创造力。在理论家的构想中,通过对日常生活的批判性实践,日常生活的本真得以彰显,人们得以摆脱压抑并自我表现,最终形成触及经济基础与上层建筑的行动革命[3]。在这些对抗日常生活异化的力量中,能够实现潜能释放的理想“契机”之一就是节庆(festival)[2]。节庆与狂欢持续地浸入日常生活,将沉重的、机械化的日常生活变得游戏化,以至于“当日常生活变成节庆之时,人才会成为‘完整的人’(totaler Menschen)1”[4]。此番节庆理解,从节庆与日常对立统一的视角,赋予了节庆以日常变革的使命,打开了节庆与日常生活、节庆与个体/社会发展的新视野。然而,尽管列斐伏尔的空间理论、马克思主义思想逐渐成为地理学、哲学等领域的关注焦点[5-6],但其对节庆的创造性阐发却并未得到同等的注视,因而留下了诸多尚未厘清、阐明的模糊概念。

正因这种模糊性,列斐伏尔对日常生活的乐观主义与“艺术乌托邦”的创想[7],引起了许多争议。批评者认为,列斐伏尔的日常生活批判理论缺乏清晰性,过于宏观抽象;并且,以“节庆”“艺术”为核心的日常生活解决方案过于诗性与理想化[8-9],欠缺现实感。Gregory更是直言,列斐伏尔对“日常生活变成节庆”的预言,在(1970年法国社会的)每一次实践中都破灭了[10]。然而,列斐伏尔的此番预言,却在当今的珠三角龙舟节庆中,得到了些许现实的呼应。自20世纪80年代初期我国珠三角地区率先恢复龙舟民俗以来,赛龙、游龙、龙船饭、龙舟串门等节庆活动,迅速成长为多个地区的当代日常生活的重要场景。仅以佛山市为例,据不完全统计,2019年佛山市共举办大中型龙舟赛事活动42场,参与龙舟队伍1602支,参与运动员32 847人,现场观众59.11万人次1。平均每年佛山市有各类龙舟赛事超过500场,部分赛龙舟传统深厚的地区几乎周周月月都有赛事,其他村落社区级别的龙舟节庆活动更是不计其数。端午期间的龙舟竞渡仪式流程完整,参与人数众多,龙舟节庆活动与民众日常生活交融。在官方倡议与民间的主动组织下,珠三角地区的龙舟节庆在一定程度上实现了列斐伏尔意义上的都市化节庆复兴。

由此,在列斐伏尔节庆理论的指导下,倚靠珠三角地区龙舟节庆的具体社会经验,本研究尝试推动中层理论的建构,在具体的经验调查中连通宏观理论和微观现实问题,以增加理论的现实解释力[11]。本研究以珠三角地区的龙舟节庆参与者为研究对象,提出了以下问题:1)珠三角地区龙舟节庆参与者的日常生活中,节庆与日常生活构成了什么样的关系?2)珠三角龙舟节庆提供了何种变革日常的可能?回答上述问题,有利于深化对现代社会中节庆的存在形式及其作用的认知,并且从参与者日常生活与自我发展的角度,为现代社会中龙舟活动本身的地方化、社区化发展提出建议。

1 文献综述

1.1 节庆的理论视角

发轫于人类学、社会学、民俗学等领域的“节日”“庆典”研究,随着近年来节事旅游的兴起,被不断引荐至旅游领域,奠定了节庆研究的理论基石。

节庆研究的理论基础,绕不开涂尔干的集体欢腾理论。作为文化社会学重要的理论分析与经验研究的维度[12],集体欢腾和社会神圣性的理论是节庆场景分析的重要理论来源,例如郭云娇等对国庆阅兵仪式如何构建当代青年的集体记忆网络的分析,也是从集体欢腾理论出发 [13]。通过对原始宗教的考察,涂尔干提出,正是通过定期聚集、举行仪式达成集体欢腾,集体环境、集体道德得以诞生,个体的粘附得以实现,个体也因而在“神圣-世俗”间流转 [14]。涂尔干将节庆、仪式等作为回答“个体-社会”关系的切入点 [15],尝试回答现代社会秩序重构的问题[12]。集体欢腾理论由此成为了节庆研究的基本理解视角之一,并触发了系列显在和潜在的对话与反思[12]。其中,从Van Gennep至Turner,人类学对节日庆典、生命礼仪的剖玄析微,同样为节庆研究奠定了重要的思想基础。与涂尔干不同的是,Turner强调了仪式的阈限阶段对既有社会结构的破坏,但他同时认为,这种短暂的震荡终将服务于交融阶段,恢复且更新社会秩序[16]。尽管Turner对节日庆典的阐释不同于集体欢腾理论,但根本而言,阈限理论也并未脱离开涂尔干奠定的“神圣-世俗”之对立,以及对庆典的“公共利益”、社会共识之强调。类似地,Bakhtin的狂欢理论虽强调颠覆与超越,但也同样将“公共性”视作狂欢精神的核心之一[17],呈现了一种去官方化的社会团结。对节庆研究产生重要影响的新近理论——互动仪式链中,Collins也同样在关注“神圣-世俗”之转换,以及“个体-社会”之关系,其中,节庆参与者的群体聚集以及共有行动设立了节庆的社会边界,而在群体沸腾、群体团结下,个体所获得的情感能量,又连接起了仪式与仪式之外的“神圣-世俗”循环[18]。

从集体欢腾理论到互动仪式链,节庆理论的视角,基本上贯彻了“个体-社会”之嵌套、“神圣-世俗”之转换。除却社会学、人类学领域的建树外,在20世纪哲学理论的日常生活转向中,节庆同样被置于视野焦点。在标志着日常生活研究真正成为系统化理论的《日常生活批判》中[3],列斐伏尔将节庆看作是对抗日常生活异化、变革日常生活的重要手段[2]。列斐伏尔的节庆理论,依然关切到了“个体-社会”“神圣-世俗”(列斐伏尔称之为“节庆-日常”)的基本视角。然而,通过将节庆放归到日常生活批判视野下审视,列斐伏尔形成了独特的切入与切出视角:节庆与日常的断裂和连接表明,节庆能够打破日常生活的重复节奏,是一个释放日常生活潜能、改造人意识形态的革命瞬间[19]。同时,社会与个人之间同样存在分层和联结,日常生活正是穿插于二者间的“层次”。宏大的社会意识形态、生产方式变革等,需要以个体的日常生活革命为基础。例如,批判内向化的个体意识、重塑社会结构,首先需要重构个体日常生活与外部世界的联结,让人重新成为“社会化”的人。日常生活批判理论极具浪漫色彩地将节庆视作解决现代性问题的良方,创造性地回答了现代社会秩序重构的问题。

1.2 日常生活批判视角下的节庆

1.2.1" " 日常节奏与节庆节奏

日常生活批判理论的节庆理解,首先以时间节奏为切入点,从“节庆-日常”的对立关系中发掘了节庆对日常的积极作用。时间节奏存在两种基本形式,即循环时间节奏与线性时间节奏[2]。循环时间指的是周期性重复的自然节律,诸如季节、生死等规律性的循环,控制了个人生活、城市运转、世代更迭。相应地,线性时间则是现代人脱离循环时间后,通过计划、时钟等,破坏并控制循环时间,导致循环时间节奏崩坏,步入机械化重复的线性节奏[20]。在此基础上,列斐伏尔发展出日常生活的概念:“日常生活”(everyday life)来源于中性的法文词“la vie quotidienne”,刻画的是线性节奏主导下的现代社会,如机器般节奏规律而同时单调乏味的日常生活,区别于前现代社会具有丰富意蕴的“每日生活”(daily life)[21]。“日常性”(the everyday or everydayness)则用于刻画现代日常生活被异化下的重复、庸碌与琐碎[9]。

然而,现代的线性节奏并未完全吞没循环周期,例如,即便是在24小时运转的城市中,也甚少人能逃脱开休息、睡眠等自然节律的控制[2]。正是由于循环时间与线性时间之间始终存在相互作用和矛盾裂隙,日常生活在异化的表象之下蕴藏着强大变革潜能,而能释放这种变革潜能的“神奇瞬间”就是革命和节庆[19]。生日、婚礼、葬礼等人类自然生命流程中的重要节点,以及与自然四季更替节奏相呼应的岁时节庆,具有高度时间紧迫性,是日常时间中的“顶点”与“高潮”[3]。由于时间对于日常生活的进行与日常交往的效果具有支配、控制的能力,节庆时间的紧迫性打破了均质化流动的日常时间,激发出压力释放与精神解放,使得人在节庆与日常的交替之中得以不断更新[20]。即便是在节庆“偃旗息鼓”时,“节庆也悄悄地将一切积累在某个契机中”[2]。通过批判性地审视日常生活,重构精神生活的“星图”,节庆铺设了通向实现“整体性”的可能途径。因此,在“把日常生活艺术化”的目标中,最为可能的直接想象就是使得“日常生活变成节庆”[4]。

1.2.2" " 节庆的个体变革和社会变革

日常生活批判理论的总目标,是通过节庆实现彻底的“日常变革”,战胜异化、成就完整的人,最终触发经济基础和上层建筑的社会变革。此过程中,节庆所在的日常生活“层面”,被个体和社会两个层次所影响,同时又影响了两个层次的联结,这一特点在个体意识的辩证批判中尤为凸显。

对个体意识批判,是列斐伏尔的马克思主义批判核心主题之一,同时也是日常生活批判计划关切的核心议题之一。马克思指出,受限于劳动分工提供的有限自我意识,个体被引向了内向型生活,专注他们的特殊技能和专业化[22]。从而个体意识“不是去扩大世界,而是蜷缩他自己,只在乎‘他的’”,这带来了“最狭隘的、贫瘠、孤独的生活”[19]。但内向型的个体生活无法构成社会的基础,社会生活是以统一为根本的。因此,日常生活批判要求将个体意识改造成统一、整体的个体意识,亦即实现完整的人——“完整的人定义的本质方面是人与他自己的统一,尤其是个人与社会的统一。”[19]而高度紧迫的节庆时空聚合了分散的个体,构建出一个狂欢、兴奋、欢乐的集体氛围,将走向“内向”的个体生活拉回到社会整体当中,潜藏了个体意识变革的可能[19]。因此,从日常生活批判理论的总目标出发,节庆“日常变革”的关键一步,是将越发狭隘的个体意识,从内向型的个体生活中拎出,回归到完整的社会生活、“社会人”意识。吴宁指出,利用节庆实现的短暂的社区性、集体性、颠覆性为基点,列斐伏尔的节庆社会复兴,实际上想要撼动的是现代社会的分层与制度化[23]。

一方面,节庆的“日常变革”会影响个体意识的改造;另一方面,个体意识也同样会作用于节庆的日常变革过程。个体意识是个体存在的“不完全”映射[2]——个体以及个体所处的社会整体塑造了个体意识,但意识也跳出了存在之外,解释日常生活、认识日常生活、转变日常生活。从形式结构而言,节庆参与者的个体意识反映了节庆活动的客观环境,以及节庆情境中节庆与日常的冲突、个体与自然的冲突、个体与个体的冲突。因此,节庆情境对参与者的个体意识会产生诸多影响。然而,从意识内容而言,参与者的个体意识却有可能以不完整的形式反映存在,并且可以逃逸于节庆现实之外,创造虚幻的意义,从而实现反思、重构[2]。当意识反映节庆活动的现实时,意识同时还在反映“一种力量以及行动的必要性和可能性”[2]。

2 理论基础演绎

“节庆-日常”“个体-社会”的基本关系,既是集体欢腾、阈限与交融等节庆理论的基本视角,同样也是列斐伏尔对节庆理解的基础架构。然而,列斐伏尔并未就上述两个维度展开更为深入的论述,使得其节庆理论更多停留在抽象性较强的宏观层面。Merton认为,宏观理论因追求普遍性、解释的统一性而容易产生空洞、抽象的弊病,形成了与具体经验分析之间的鸿沟,而打破宏观理论和微观实践隔阂的关键,在于形成介乎二者之间的中层理论[11]。中层理论的构建首先需要区分宏观理论问题和微观现实问题,通过逻辑推导或经验总结,提出可融入现实经验与理论体系的若干命题和构念,在政治学、社会学等学科中有广泛的应用[24-25]。基于以上思考,为打通宏观理论与经验现实之间的理解路径与知识桥梁,本研究在列斐伏尔基于日常生活批判的节庆理论视野启发下,提炼出节庆“日常变革”过程的两个基本考察维度。

从“节庆-日常”的角度,本研究提炼了“节庆节奏”(the rhythms of festivals)的构想1。龙舟节庆源于岁时节律,代表了前现代的循环节奏,与线性节奏控制的现代日常,存在嵌套与对抗。龙舟节庆与现代日常的对立统一,是以日常节奏与节庆节奏的对立和交替为基础的。近年来,部分领域尝试性地应用了列斐伏尔的节奏分析,包括地理学领域的流动性研究[26-27]、城市空间的日常生活[28-29],以及社会自然节奏的探索[30]。其中,大部分经验研究的阐释框架[26-33],皆应用了《节奏分析:空间、时间和日常生活》提及的、节奏间相互作用的3种类型:错乱节奏、多重节奏以及和谐节奏[20]。本研究应用此分类方式刻画日常节奏与节庆节奏的相互作用,并作出如下设想:当个体日常与节庆活动没有强烈关联时,节庆活动的节奏与日常节奏并存且各自独立,节庆活动对于个体而言是一个带有偶发性的“事件”(event);而随着节庆活动与个体日常的关系越发紧密,若节庆活动和谐地融入个体日常生活,节庆即成为“日常活动”(daily);但倘若个体日常节奏形成较大的差异,造成个体的日常活动与节庆活动参与产生冲突时,节庆活动对于个体而言是一种“干扰”(disruptive)。因此,以节庆活动与日常活动的节奏关系为判据,本研究将节庆节奏划分为干扰型(disruptive festival)、事件型(event-festival)与日常型(daily-festival)3类。

节奏分析的经验研究发现,无论是和谐节律抑或是错乱节律,处于此中的个体,仍然面临着节奏混乱或者重新协调等多种可能[26],因而,节奏维度并不能完全理解或实现日常生活的变革。鉴于节庆的强烈社区性、集体性,本研究从“个体-社会”的角度,提出个体意识面向维度,以探讨在节奏之外个体意识的问题对节庆情境中“日常变革”的影响。按照列斐伏尔对个体意识问题的批判,本研究试将个体意识划分为私人化意识和社会化意识。私人化意识对应列斐伏尔的私人意识批判,即在现代劳动分工的异化下,个体以“个体与个体的分离”“个体与社会的分离”为意识基点,强调公共生活与个人生活的分离,专注于私人生活;而社会化意识则建立在个体与个体、个体与社会相关联的基础之上,个人生活包括在个体生活和公共生活的特殊关系之中。个体意识的此种二分法,除了可见于列斐伏尔的私人意识批判外,在尊崇人本主义的心理学家Maslow那里,同样得到强有力的呼应。Maslow在《超越性动机理论:价值生活的生物学依据》一文中,将需要划分为“匮乏性需要”和“超越性需要”[34]。超越性需要将自我实现概念中的“自我”扩大到非我的部分,关注的是他人、自然、世界等整体性水平,而匮乏性需要则以个体内部的生理性需要为主。此种二分法与列斐伏尔的私人意识批判具有一定的相似性,并且Maslow同样强调节庆在内的诸多“高峰时刻”,对超越性需要起到唤起、满足的作用。

3 资料搜集与分析

参考以上基于理论推演得出的命题和概念,本研究采取观察法与访谈法搜集资料,构建理想类型,尝试将列斐伏尔的节庆理论推向具体化、实质化。

3.1 资料搜集

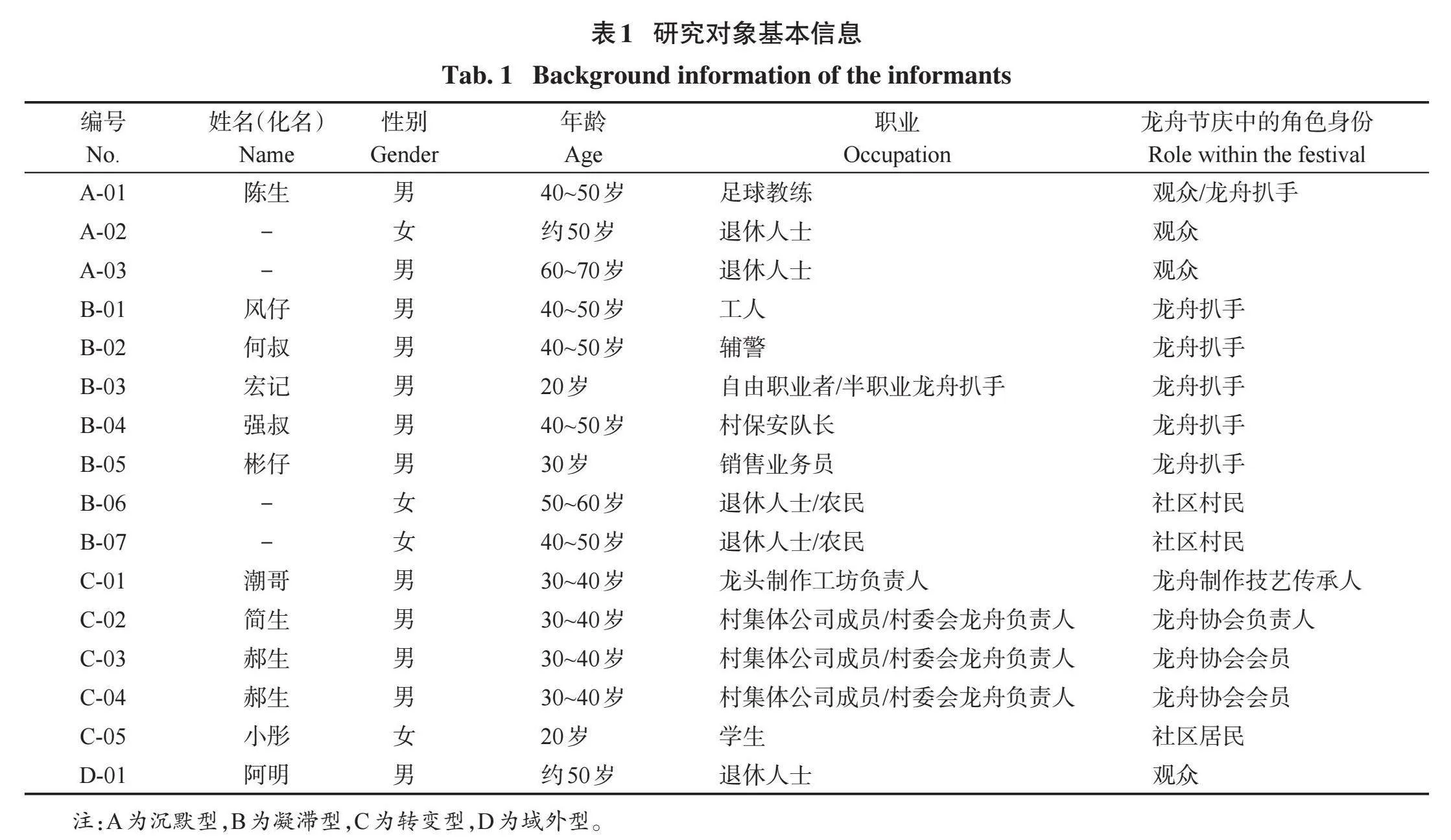

本研究主要通过观察法与半结构化的深度访谈完成资料搜集工作。研究者团队从2018年起对珠三角地区龙舟节庆做长期现场跟踪调查,2022年1—3月,依据关键个案的选择思路,在广州、佛山、珠海3个龙舟文化较为发达的城市,依靠以往调研中建立的人际网络,以滚雪球的方法寻找和确定专门的研究对象。龙舟节庆的游客观众、当地社区民众、龙舟爱好观众、龙舟“扒手”(对划手的本地称谓)、龙舟活动组织者、龙舟传承人等不同身份的群体均有涉及,具体的资料搜集方法包括了面对面或电话交流的半结构化的深度访谈、活动现场的参与式观察、活动结束的长期追踪调查。深度访谈最终获得了16个研究对象超过130 000字的访谈材料,并达到信息饱和。访谈的内容大纲随着不断深入的调研而不断修改,总体而言包含3个部分:个体在龙舟节庆中的参与情况和个体参与龙舟节庆的关注面向,受访者职业、受访者休闲活动的参与频率与参与方式,以及受访者当前的日常生活与人生意义的寄托等问题。此外,结合活动前后的跟踪调研,综合考察研究对象的日常生活与龙舟参与之间的关联,实地参与观察了2022年3月在佛山市顺德区举办的数场龙舟活动。所有研究对象的基本情况见表1。

3.2 资料分析与类型构建

研究采取构建理想类型的方法处理资料。理想类型是韦伯所提出的社会学方法论重要概念之一,通过总结复杂现实中的共性规律,抽取出抽象概念并形成类型化的系列,从而有利于更清晰、客观地理解社会现象[35]。本研究所探索的珠三角地区龙舟节庆,除拥有悠久深厚的民众日常化的基础外,还发展出了龙舟赛事、民俗活动等多种形式,参与者的来源范围从当地社区扩展到国际地区,其在节庆中的角色身份也日益多元,龙舟节庆整体上呈现出复杂多样性[36-37]。理想类型方法恰能适用于处理这样的现实情形:一方面,分类思维既是对龙舟节庆复杂现实的一种分解,也是一种系列整合,从而避免了过往研究相对受限于特定经验案例突出特征的不足;但另一方面,每个个体在龙舟节庆中的角色与体验也获得了一次被纳入日常生活批判理论加以剖析的机会,而日常变革的理论构建将得到更细节的经验材料的支撑。具体而言,本研究的分析包含两个步骤:1)从节庆节奏以及个体意识面向两个维度,重新整理所搜集材料,并且深入地刻画维度的具体意涵和意义;2)针对所确立的维度,构建理想类型,将个体材料重新整合,分类至不同的理想类型,并仔细考察各个类型的特征,刻画其日常变革的状态。

4 节庆活动的实践维度

4.1 节庆节奏

当个体的日常时间与非日常时间的交替节奏较为平缓、个体更多生活在极具“日常性”的枯燥、机械化日常生活中时,节庆是一个有偶发性与特殊性的“事件”。此时,节庆活动与日常生活关联度较低,节庆活动的节奏与日常活动的节奏各自独立。由于珠三角地区的龙舟节庆以宗祠氏族为基本单位,以团结宗族、对外震慑、祈求风调雨顺为中心[38],因此,处于事件型节奏的参与者大多是外来观众。他们日常生活的社区,出于传统习俗的原因并不举办龙舟节庆活动(A-03),或由于城市发展导致龙舟节庆失去了社区基础,而成为商业化的消费节日(A-02,D-01)。因此,即便是举办得极为频繁的珠三角地区龙舟节庆,也完全在他们日常人际关系或日常社区之外,参与者只能感受到“兴奋”(D-01)、“热闹”(A-02)等龙舟活动的直接刺激,而难以体验到节庆的社区性,更难以产生对日常生活的深刻影响,“龙舟就觉得比较单调一点,感觉像是看表演。”(A-02)偶然的机会下,参与者的角色身份有可能发生改变,如斗门足协的龙舟队负责人陈生(化名),曾经也仅作为一名普通观众,生活在没有龙舟传统的社区。为响应斗门龙舟文化节筹建的要求,他成为了一名龙舟扒手,并每年在龙舟节庆前两周开始参与两至三次的龙舟训练。在此过程中,龙舟队一定程度上成为了他参与群体生活的重要社区,“大家拿着奖杯又拍下照,然后大家一起喝酒就会觉得很开心,还会去唱歌。”(A-01)但这种社区并没有现实的社区空间作为基础,因而参与龙舟节庆并没有给陈生的日常生活带来深刻改变,节庆的社区性持续时间也较为短暂,“其实可能大家一年到头就是这个时间才会见一次面,所以大家都比较珍惜……”1(A-01)

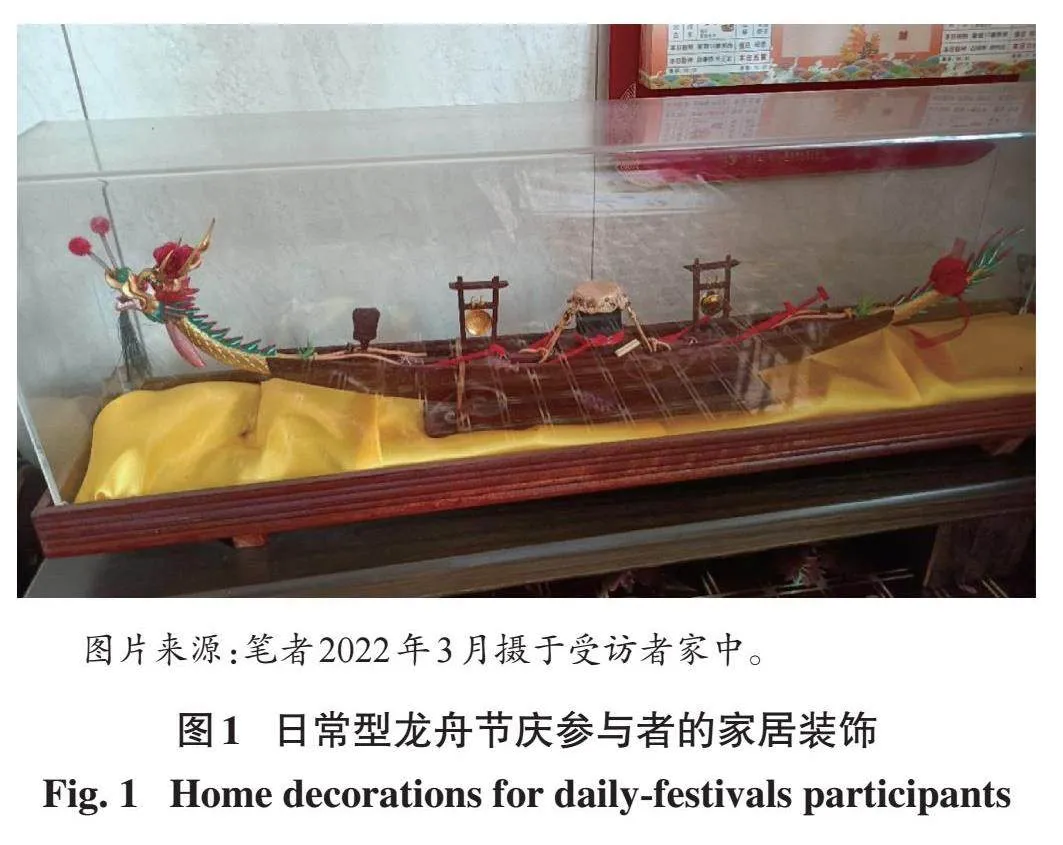

斗门龙舟文化节是如今政府主导下传统节庆都市复兴的缩影,随着都市节庆的不断复兴,节庆的日常黏度逐渐增加,节庆节奏与日常节奏的间隔逐渐消散,龙舟节庆与日常生活的联系将逐渐达到一种密不可分的状态,“扒龙船运动已经成为我茶余饭后的休闲活动。”(B-01)龙舟节庆浸润到参与者日常生活的各个角落,例如图1所展示的即是日常性的节庆参与者将龙舟文化作为家居装饰的重要元素。这种紧密联系的构建需要以持续的节庆参与作为基础,而从现实来看,参与者往往曾经生活在节庆频繁举办的社区中,例如现代化未完全浸透的农村(B-01、B-02)、处于城乡交错间的城中村(C-01、C-02、C-03、C-04),以及都市化程度较低的城郊(B-04、B-05)。并且,这种持续性的节庆参与,也会对日常产生影响:一方面,个体的接触频率和参与深度被极大地增加,使得个体更加依赖于龙舟节庆满足休闲需要,“都是更喜欢扒龙船,其他的那些我没有感觉”(B-04);另一方面,个体的日常工作的内容、工作的追求也会发生改变,“不仅是跟个人理想结合在一起,他(龙舟节庆)甚至还可以谋生,就他可以成为我生活的一部分”(C-05)。节庆活动与日常生活的这种黏连关系,使得日常时间与非日常时间的交替节奏加快,日常生活与节庆的界线变得模糊,节庆成为人们的新“日常”。在此期间,所有的节庆参与者,都仅表现出了节庆与日常节奏和谐交融的“日常型”节庆状态。

然而,节庆与日常难以嵌合、形成混乱的干扰型节庆节奏,并未得到现实经验的支持。回溯现有的节奏经验研究,混乱节奏大多发生在工作、学习、移民等场景中,无法逃离的日常通勤[29]、流动性失业[31]、疾病[32]等问题,强烈地影响了个体的日常生活,将个体裹挟进难以调和的多重节奏中。与此相比,节庆情境并不具有如此强烈的“绑架”意味。其一,当节庆节奏开始影响到日常工作节奏时,节庆与日常的紧密嵌合,一般都是出于个体的主动选择,例如,C-01、C-02等均是将龙舟节庆的参与视作自己的“价值体现”(C-05),选择“执着去继续支撑这些东西”(C-01)。其二,当个体的日常工作与节庆节奏发生冲突时,与“讨生活”无关的节庆活动会被个体主动放弃,从而退回到“事件型”的节奏状态之中,例如,B-01的风仔“以前在附近读书当然每天有时间可以参与(训练)”,而随着他外出打工,离开了原本所居住的社区,并且日常生活发生极大变化,风仔“就只能有空的时候回去玩一下”。

4.2 个体意识的面向

个体意识包括了意识的形式结构和内容两个层面。从形式结构而言,参与者的个体意识是存在的反映,由其所处的整体社会环境决定,例如个体的工作、休闲等日常生活状态,以及个体参与节庆的具体情境;从内容而言,除了客观条件的构建外,意识的形成还包含了个体对存在的主观阐释,以及阐释背后的行动可能。因此,本研究对参与者个体意识的分析,结合了参与者实际的日常活动、日常工作、节庆角色等现实条件,以及参与者个体的主观阐释。

私人化意识与社会化意识的核心分歧在于,个体如何看待自身与外部世界的关系[19]。在龙舟节庆的现实实践中,社会化意识的参与者往往将地区发展、文明延续等外部世界的目标纳入个体价值追求之中,强调自身理想与外部世界的统一。这种强调是具有多种面向的,例如对于积极参与社区龙舟活动的龙舟协会负责人简生和学生小彤而言,龙舟节庆灌注了“对于家乡、对于地方的情感投入”(C-05),“乡土情结”(C-02)是参与龙舟节庆的主要目的;对于积极对外推广龙舟节庆的龙头制作传承人潮哥而言,在泰国参与龙舟节庆时感受到的“世界大同”式的理想社会氛围,使他深刻地感受到龙舟节庆是“一个维系人情的最好桥梁”(C-01),促使他“想极力将这一种文化推广出去”(C-01)(图2为潮哥正在向来参观的领导、市民讲解龙舟节庆与龙头制作工艺的传承);对于龙舟节庆的观众阿明(D-01)而言,他渴望在龙舟节庆中“可以欣赏到、展现到中国古代那种尽善尽美的‘美’”,“展现这种(中国传统文化)极致的美”(D-01)成为他参与龙舟节庆的主要追求。

不同于社会化意识参与者对家乡、世界、文化等外部对象世界的关注,私人化意识的个体在参与龙舟节庆时,主要关注生理、心理的需要和体验。对于初次接触龙舟节庆的私人化意识参与者,龙舟节庆更多是一种民俗展演或是民俗体育活动,赛事短暂地带来了身心一体的刺激体验[39],而“热闹”的民俗活动又带来短暂的社区性,“看龙舟就是最热闹的了,无论其他的什么庙会呀都没有龙舟热闹,(龙舟节庆)人山人海,比过年还热闹。……而且龙舟节庆后有龙船饭,各家各户都会在家里宴请,非常开心的。”(A-03)而对于龙舟扒手来说,龙舟节庆作为“健身龙”[39-40],满足了强身健体的生理需要(B-01),还满足了求胜欲的释放(B-05)。同时,随着赛事的现代化与国际化,龙舟节庆也成为参与者“见世面”(B-05)的交流窗口,并且成为相关记忆留存的载体。在龙舟节庆的情境中,即便是私人化意识的龙舟节庆参与者,也非为列斐伏尔所批判的完全“内向型”。龙舟节庆的“团队精神”和社区性,会为参与者带来归属感、集体感。然而,不同于社会化意识的个体,私人化意识的参与者始终聚焦在自身的情感体验。龙舟节庆的存续、节庆社区的发展等问题,基本不在其意识的范围内;甚至龙舟的集体性也并非为所有龙舟扒手所关注(B-02、B-04、B-05),反而是对参与程度较低的节庆观众而言,印象更为深刻(A-01、A-03)。

从意识的结构而言,个体意识反映了社会存在,个体在整个社会中的位置、境遇、工作、社会活动等,共同构成了个体作为社会人的存在基础,同时也提供了约束和限制。私人化意识的个体,一部分生活在都市化程度较低的城郊或乡村,以农民、退休人员、辅警等职业为主;另一部分则生活在城市,以退休人员、销售、业务员等职业为主。重复性强的工作、被压缩的闲暇时间、较低的付账能力,不断将个体引向蜷缩的“私人化”世界[2],附带着节庆活动也被分割成外部化的事物,被视作“画面”(B-02)、“表演”(A-02)。龙舟节庆所涉及的社区、文化等,同样因这种分割而被外部化、对象化,成为与个体“无关”的事物,难以触及更深层次的日常变革。而社会化意识的个体,则大部分已经逃离或尚未进入上述异化的工作场域,他们有部分是城市退休人员和学生,有部分任职于富裕乡村的集体公司或自主创业。因此,他们的日常工作和日常活动并未形成压制。而在集体性、社区性的龙舟节庆情境中,他们面向节庆提供的特殊情境,将个体价值投注在龙舟节庆之中,同时从节庆出发不断展开对日常生活的反思和批判(C-01、C-05)。然而,社会存在对个体意识的影响也并非决定性的,正是因为意识能够逃逸于存在之外而创造、批判,对个体意识的改造才会成为日常生活变革的重要手段。一如龙头制作技艺传承人潮哥,他曾经也接受职业教育,学习汽车修理,但专注技能、极其细化的劳动分工并未完全固化他的个体意识,龙舟节庆中的被动参与也逐渐孕育出了主动的可能,“其实,这些本来就是我们的生活,就是你息息相关的、每一年会发生在你自己身边的事,大家都是其实沉浸在(龙舟)这个问题……我就是对这个东西慢慢觉得有兴趣,觉得怎么这么有趣呢,所以就会去思考、会去深入……慢慢地就将自己好多的人生寄托放在(龙舟)上面。”(C-01)

4.3 龙舟节庆中的实践类型

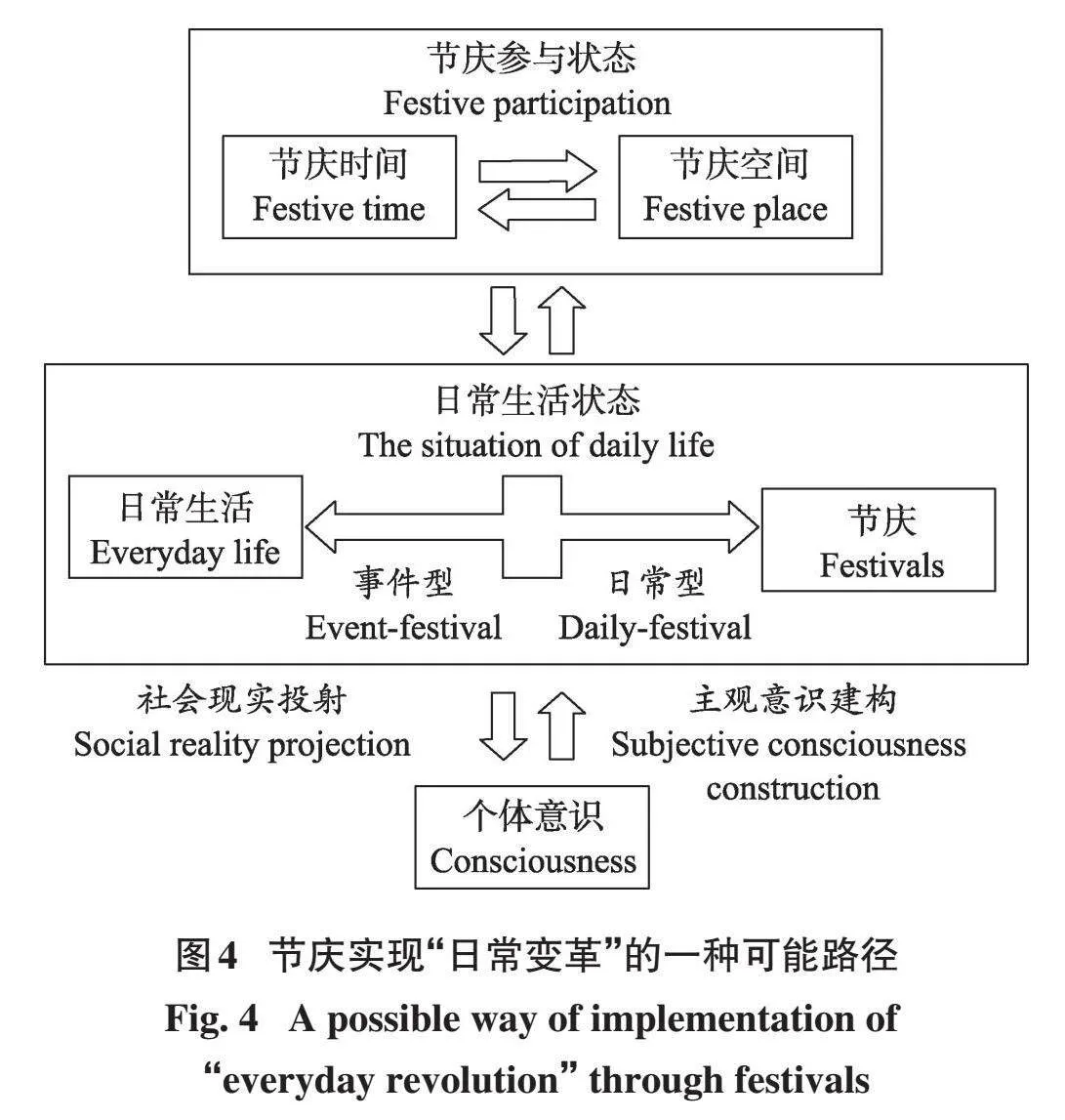

通过结合访谈记录的分析,对龙舟节庆参与者的节庆节奏和个体意识面向两个维度分别进行现实分析和探索后,本研究最终确立了4种与龙舟节庆“日常变革”存在关联的类型,即沉默型、凝滞型、转变型和域外型。

大部分实际调研中的样本对象都可明确地归属于相应类别。少数在维度属性上较为模糊的样本对象,经过进一步对类别间的差异与对类别共同点的比对后,也完成了归类。例如编号为B-03的龙舟扒手宏记,因离开社区、外出工作的缘故,龙舟节庆在他日常生活中所占有的比例正在不断减少。但通过比对沉默型中作为“事件”的节庆节奏与凝滞型中日常化的节庆状态,尽管龙舟节庆正在他的日常生活中退场,宏记对龙舟节庆的精神依赖与日常惯性仍然很高,如龙舟训练这一日常习惯的保留、龙舟队员身份归属的认可。龙舟节庆对于宏记而言,更像是正在走向“消失”的“日常”。因而,本研究仍把他归类为日常型,并且将其作为探讨节庆节奏变化的特例进行分析。总体而言,凝滞型与转变型样本数量较多,原因主要在于上述两类群体参与龙舟节庆的程度更深、频率更高,调研过程中接触的可能性更高。并且上述两类群体由于深入的节庆参与,互相之间构成了关系网络,在滚雪球式的访谈对象搜集过程中,也更有可接触性。而域外型样本数量较少,原因可能在于:按照列斐伏尔的日常生活批判理论,异化的“个体性”越发渗透到社会意识形态的各个角落[17],导致社会化意识的个体数量本身在人群中占比越来越少;而同时与日常型节庆情境形成的关系网络不同,下文将谈到的该类型个体的“局外人”特征,使得社会化意识的个体在事件型的节庆中占比数量较少。但域外型个体的访谈资料在分析之后所抽象出的日常变革特征,已然与其他类型产生显著区别。因此,从研究目的而言,域外型样本的显著特征已足以描绘其类别下的维度组合特征。而沉默型样本,由于下文将谈及的体验表层的问题,在较少样本数量的情况下信息已经达到饱和。龙舟节庆的4种日常变革实践类型及其特点见图3。

4.3.1" " 沉默型的节庆日常变革

私人化意识的个体在事件型的节庆中,尽管可能会发生短暂的激情释放,枯燥、重复的日常生活得到短暂的改变,但无法持续,也无法唤起更深层次的意识批判。因而,本研究用沉默一词刻画这种日常生活难以变革、个体意识难以从内向型生活中抽离的状态。对于沉默型个体而言,龙舟节庆主要作为“热闹”的民俗活动带来短暂的身心刺激。此外,沉默型个体与龙舟节庆的关联性较低,对龙舟节庆的了解有限,现如今现场体验单调、电视转播形式枯燥的龙舟赛事,无法给予他们对龙舟节庆更深的理解与更细节的体验,进而进一步削弱对日常生活的改变和反思。“其实最真实的感受就是,因为他们(龙船)就是经过,所以也看不到最后的结果,但是又在这里晒了很久,晒了起码两三个小时,感觉自己很傻。”(A-02)

4.3.2" " 凝滞型的节庆日常变革

当私人化意识的个体,逐渐进入日常型的节庆节奏中时,他们的日常生活与节庆关系越发紧密、对节庆依赖程度增加,龙舟节庆成为主要的休闲与生活方式。但受限于内向而狭窄的私人化意识,他们无法对日常生活展开更全面、彻底的反思和变革。本研究用“凝滞”一词刻画日常型节庆中私人化意识个体的实践状态,表明他们在总体上没有达到彻底的日常变革。

凝滞型个体有明显的个体身份特征:他们基本上都生活在现代化未完全浸润的农村,或是都市化程度较低的城郊。龙舟节庆的日常型节奏,并非是完全出于主观能动的决定或对日常生活的“批判与革命”,而是被动地浸泡,“接触这个就是(因为)从小就跟父亲、舅舅,还有爷爷他们,去看比赛,后来自己就去学人家怎么扒龙舟。”(B-02)因此,尽管身处在日常型节庆当中,其个体意识问题也并未展开充分的批判和反思,对外部世界、社会文化的认知和态度,与追求个人和社会统一的社会化意识仍有差异,对日常生活的反思有限,“不就又可以锻炼身体,可以好像旅游那样,然后吃龙船饭又热闹。”(B-02)而与此同时,随着现代化对乡村的渗透日渐加深,生活在其中的凝滞型个体面临的异化危机也逐渐加剧,上文提到的由于外出务工而开始离开日常型节庆境遇的风仔就是例证:“以前在附近读书当然每天有时间可以参与(训练),现在外出打工就只能有空的时候回去玩一下,没有办法的了,要讨生活……我就是干些辛苦的劳力活而已。”(B-01)缺乏对日常生活的主动批判与反思,生活在“前现代性”中的凝滞型个体即便仍能被动地浸泡在节庆化的日常中,在异化的劳动占据的时间越来越多的情况下,非劳动时间中的龙舟节庆也有可能逐渐失去积极意义上人的自身实现价值,从而变成消极意义上人的自身恢复[33]。

4.3.3" " 转变型的节庆日常解放

倘若个体意识能够逃逸出社会存在异化的压抑与干扰,或是个体的社会存在出于各种原因发生改变(例如工作和社会地位的变化),又或是节庆“日常化”程度加深激发更为深入的反思与批判,个体开始挣脱出私人化意识的束缚,转向寻求更为广泛的外在世界和自身的联结,社会化意识便逐渐成形。社会化意识的个体在日常型的龙舟节庆中,不再受迫于外界环境的限制,而是转向追求“自我”与“非我”结合的整体性目标[22],其自身的理想与外部世界达成了同一,节庆化的日常生活逐渐造就了人的解放,越来越贴近于列斐伏尔的预言。本研究用“转变”一词描绘社会化意识的个体在日常型节庆中,突破日常的异化压制、追求“完整的人”目标的状态。他们所追逐的这种社会化理想,带有一种内在天性、命运主导的模糊性,“好多东西为什么千百年来都没有失去呢,其实不是说单纯靠经济支撑或者社会支撑,其实都是会有一些类似我们这样的人,执着去继续支撑这些东西。你没有办法去解释自己为什么去做这样的东西,没有办法解释你为什么喜欢这样东西,为什么愿意花所有的精力去做。”(C-01)也正是在这样的模糊之中,各种转换、反思、批判得以不断实现,被纳入思考的外部世界,从节庆的社区、中国的传统文化,一路延伸至“世界大同”式的理想社会氛围:“我曾经有一次就是2017年去泰国比赛,他们当地也有所谓的传统龙舟,组委会很有心,就在比赛最后一日将我们所有不同国家的人,安排在4只他们当地的龙舟,将我们所有这些参赛队跟他们当地的居民,混合坐在一起。可能我们那只(队伍)就是跟中国香港啊、澳大利亚啊(等国家和地区的人)……对于我自己来讲,是对于这么多年的广州文化同自己情怀的一种升华,有一种世界大同、普天同庆的感觉,大家是没有任何一个种族或者国家的概念,坐在一起,是由心而发的、嘴巴都不是你自己想笑的,是从心里面笑出来的开心。”(C-01)社会化意识具有的这种流动性,印证了龙舟节庆的活动组织、活动形式等社会现实对意识的影响。

4.3.4" " 域外型的节庆日常变革

社会化意识的强大动力驱使着人们不断行动以寻求个体和社会的联结统一,并在此过程中不断反哺日常生活。因而,社会化意识个体倘若身处事件型的节庆时空中,缺乏深度的体验使他们无法与节庆产生联结、实现日常生活变革。但与此同时,节庆并非为实现日常变革的唯一途径,各种艺术的日常介入同样也是列斐伏尔日常变革的重要手段,比如于阿明(D-01)而言,瓷器为代表的工艺美术品就是一个统一个体价值与传统文化传承的事物。因而,本研究用域外一词描述社会化意识面向的个体无法在事件型的节庆当中实现日常变革,而是通过节庆情境外的手段实现日常变革的状态。域外型个体参与龙舟节庆时,同样会感到“兴奋”“难忘”等刺激,“就是那种‘哦,终于看到什么叫做龙舟’的感觉”(D-01);但是更为深层次的体验却因为强烈的“局外人”感受而无法达成,因而无法在龙舟节庆的场景中实现日常变革:“所以我觉得是有一种,不过如此的感觉……观众你的参与感(来源)不过就是观看,那你没有自己参与过,代入感就不会很强烈……没体验过的话,你理解不了龙舟那些集体性、那些高强度的要求,还有那种团体力量、那个合作精神,你体会不到,因为你没有参与过……”(D-01)

然而,强烈的“局外人”感受并不一定就会阻碍域外型个体对龙舟节庆的深层认知形成,社会化意识的个体已经实现了一部分对意识异化的抗争,因此,尽管阿明(化名)只是一位龙舟节庆的普通观众,但他对于龙舟节庆的仪式力量与团结日常社区的理解,与龙头制作传承人潮哥有许多相似之处。但较低的接触频率、“局外人”的隔阂,使得域外型个体的日常变革始发生在节庆时空之外,“其实现在你问我这个问题我才第一次想到,当时我是没有想去参与扒龙船。可能是因为感觉这个东西我们没有可能会去做。”(D-01)

5 结论与讨论

5.1 主要结论:节庆的日常变革

本研究通过对珠三角地区龙舟节庆参与者的分析,为列斐伏尔日常生活批判的节庆理论提供了中层理论的实质支点。本研究从节奏分析、个体意识批判问题两个角度,发展出了节庆节奏和个体意识面向两个概念。通过龙舟节庆的现实情境分析,节庆节奏包括了事件型和日常型两种,个体意识面向包括了私人化意识和社会化意识两种。综合上述两个维度,本研究将龙舟节庆的日常变革情况明确划分并命名为4种类型:沉默型、凝滞型、转变型和域外型。沉默型指的是私人化意识的个体进入事件型节庆中,短暂地获得了兴奋、刺激等情感释放,但无法实现对日常的变革也无法触及意识的批判;凝滞型指的是处于日常型节庆中的私人化意识个体,他们依赖节庆持续地满足日常休闲需要,但由于其所处环境的较低现代化程度,其节庆日常化是被动的,主动性批判的缺失不仅使其面临着异化的风险,也未能激活更深层次的日常生活变革;转变型个体处于日常黏度高的日常型节庆中,同时个体意识面向社会,“自我”与“非我”融合,是最为贴近于彻底实现“日常变革”的个体;域外型个体指的是社会意识面向的个体,进入事件型的节庆中,尽管个体意识已经发生了批判和反思,然而无法在事件型的龙舟节庆中找到依托、实现日常生活变革,故转投于其他事物中。

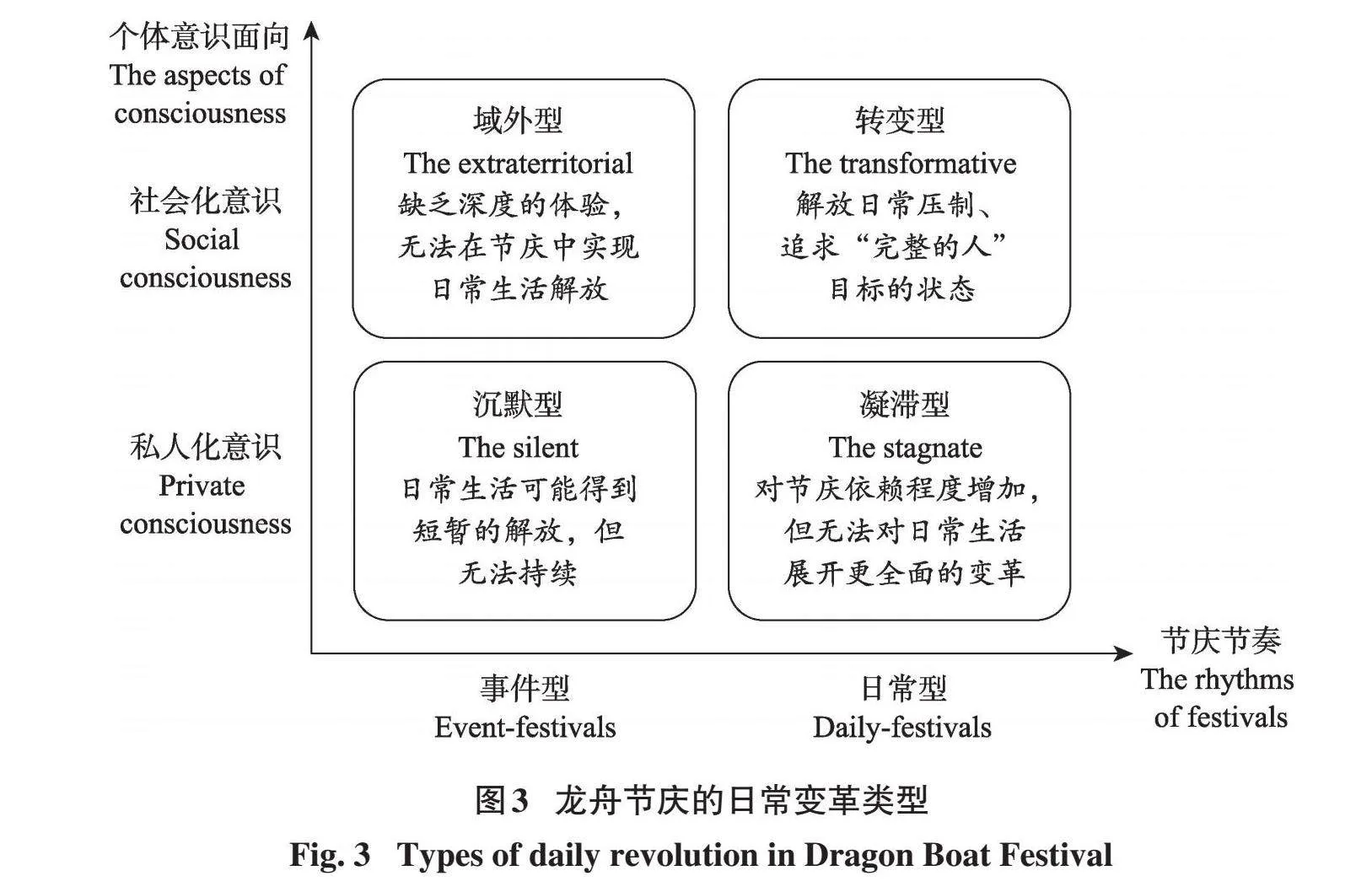

进而,基于节庆的变革力量,本研究尝试提出一个从节庆参与实现“日常变革”的可能路径(图4)。这一过程的总体特点包括两方面。一方面,在节庆参与和个体意识的共同影响下,日常生活呈现出在节庆(非日常)和日常中游移的状态。另一方面,日常生活状态与节庆的参与状态、个体意识问题间存在相互影响:当节庆空间具备社区性、节庆举办时间频繁,则节庆的参与程度较深,促使日常生活更倾向日常型的节庆节奏,增强日常变革的可能;而个体意识也会影响日常生活状态和节庆参与状态,尤其是,社会化意识个体也会展开日常生活批判,变革异化的日常;而日常工作、所处空间、社会存在等日常生活状态,既会影响节庆的参与状态,也会对参与者的个体意识产生影响,促进个体意识的社会化或私人化。这一概念模型的提出受益于节庆情境的研究,是对日常变革的某种可能性的初步描绘,其核心在于刻画出节庆对日常生活的微观突围[41],使列斐伏尔的日常生活批判理论在一定程度上构建起可用于现实分析、经验指导的中层理论框架[11]。

5.2 延伸探讨:节庆与人的发展

“日常变革”,是对日常生活去异化的变革,最终目标是将现代生活中受异化的人重新改造成“完整的人”。西方马克思主义研究高度关注“完整的人”的命题,并提出了多种有关现代社会人的发展的命题。在马克思那里,“完整的人”通过劳动彰显、通过需要体现[22];在Lukacs那里,“完整的人”首先是具体化的人[42];在Marcuse那里,“完整的人”应该是多维度的人[43];在Fromm那里,“完整的人”应该是人格健全的人[44]。而列斐伏尔的“完整的人”,将自然和自身视为统一的总体,强调对主客体的完全统一[45],将人的发展放到了更为广阔的环境中,将“他者”纳入人的发展目标中。并且,列斐伏尔眼光独到地集中阐发了节庆这样更为“平凡微小”的日常生活领域的社会变革功能,通过节庆触及日常变革、日常变革触及个体变革、个体变革触及社会变革,他将“完整的人”作为历史进程的宏大目标,下放到了个体日常生活的微观实践。同时,从本文的研究结果来看,节庆作为日常生活变革的契机,其灵活性与主动性都较强,相比于其他形式的个体改造来得更为温和。但是也很可能正因为如此,列斐伏尔的节庆理论自提出伊始便被诟病为一种理想主义的“艺术乌托邦”,被认为缺少现实感与系统性[7],忽略了历史性的前提,跳过了阶级运动与文化革命等过程,从而只是一种理论想象[45]。

本研究有可能为列斐伏尔的理论构想提供一个接近实践、理解实践的现实支点,不仅延伸、推进了列斐伏尔的节庆理论,更为其构建了一个实质的中层理论。不难看到,在龙舟节庆中,“将日常生活变成节日”、充满活力的日常生活变革在真实发生,充满创造力、超越了“私人化”的局限且对各种社会目标追求有无限热诚的人,也切实地存在,而节庆的精神也在感染、激发着更多的人。正如列斐伏尔指出,社会运动虽浩大,但是日常生活本身更为庞大、细微、无处不至。社会运动能够改变社会结构却不一定能使日常生活本身发生变革,而从日常生活本身出发的变革,则更有渗透力与持续性。或许,并非是节庆与日常生活本身力量微小,而只是长久以来,人们习惯于忽视这些最为平凡但又蕴含着庞大潜能的力量。当代旅游研究强调“非惯常”(unusual)作为旅游的核心概念,认为惯常环境的现代化造成了人的异化,并塑造了惯常环境的推力与非惯常环境的引力;而同时,上述这类发生在惯常环境下的休闲活动被排除在了“旅游”之外[46-47]。但正如上文所言,本研究恰恰发现,人们在惯常环境中的节庆活动,同样也拥有克服异化的强大能量,甚至比之于需要到达非惯常环境才能实现的旅游活动,其带来的改变更为持续而深刻。不妨认为,对于关注人的发展与社会心理的旅游休闲研究,需要更自觉地将节庆这类发生在惯常环境中的“非日常(everyday)时间”纳入研究视野;而值得进入当代马克思主义研究视野的“完整的人”,也必然是拥有更具原初活力的“日常生活”(daily life)的人,而不仅仅是受缚于“日常性”的人。

本研究一方面希望能够通过此次探讨唤起在旅游休闲研究中对日常生活视角的重视,并响应国内外学者在空间生产理论之外进一步引介列斐伏尔日常生活批判理论前沿工作[41,48-50];另一方面,有鉴于近年来关于现代社会的劳动异化、阶级固化的批评越发激烈,现代机械化生活造成的生活压抑、意义感缺失、亲密关系瓦解等精神生活问题也越发恶化,本研究也希望通过此次探讨,能有利于文化、旅游、社会工作等领域肯定并重视节庆对于人的全面发展与精神需求上的关键意义。因此,本研究对传统节庆的传承与现代化适应具有一定的管理启示:第一,从传统节庆的保育层面而言,相关的保护政策需要将视野从可见的物质层面的保育工作重心,逐步转向非物质层面的节庆参与,充分利用学生劳动实践、企业社会实践等形式,将节庆浸润到更为“日常”的生活实践中,提高节庆参与日常生活的程度,同时,也应当更加重视节庆的社区建设和维护;第二,从民众精神文化建设的层面而言,通过节庆活动推动民众思想教育建设,促进社会意识、社会责任感的提高,不仅有利于深化民众的节庆参与、促进日常生活的精神文化建设,还有利于促进节庆的存续与发展。部分地方管理者已经开始将节庆作为解决外来人口融入、提高居民幸福感等精神文化建设问题的有效手段,例如,广州车陂村正在实践的借助龙舟节庆调动外来人口的社区融入,就是一个已经颇有成效的代表性实践。作为人类日常生活中极为重要的组成部分,节庆无论面对着何种现代商品化与组织化的冲击,始终都不应该脱离民众最为真切的日常生活,这是节庆能够发挥极大作用的舞台,也是其存续发展的动力源泉。

节庆与个体意识的紧密联系与实现“完整的人”的构想密切相通。然而,受限于研究目的和篇幅,本研究并未对参与者的个体意识展开更多维度的考察。此外,中层理论的建构为寻求解释的力度而可能牺牲了部分解释的宽度,因此,本研究并非是针对节庆和日常生活关系的终极答案,而是在某种意义上重新界定了或提出了有待解决的新问题。例如,对于从日常型状态退回到事件型状态的节庆参与者,其个体意识、日常生活状态将会发生何种的变化,也值得更进一步的追踪和探索,更立体地刻画节庆的意义和功能。

参考文献(References)

[1] LEFEBVRE H. Everyday Life in the Modern World[M]. RABINOVITCH S, trans. New York: Harper amp; Row Publishers, Inc., 1971: 45;206.

[2] 亨利·列斐伏尔. 日常生活批判(第2卷 日常生活社会学基础)[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 11; 57-59; 238-244; 281-283; 286-298; 405-440; 493; 540. [LEFEBVRE H. Critique of Everyday Life (Vol. II) Foundations for a Sociology of the Everyday[M]. YE Qimao, NI Xiaohui, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2018: 11; 57-59; 238-244; 281-283; 286-298; 405-440; 493; 540.]

[3] 郑震. 列斐伏尔日常生活批判理论的社会学意义——迈向一种日常生活的社会学[J]. 社会学研究, 2011, 26(3): 191-217; 246. [ZHENG Zhen. The sociological significance of Lefebvre’s critique of everyday life: Toward a sociology of everyday life[J]. Sociological Studies, 2011, 26(3): 191-217; 246.]

[4] 亨利·列斐伏尔. 日常生活批判(第3卷 从现代性到现代主义: 关于日常生活的哲学)[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 570-571. [LEFEBVRE H. Critique of Everyday Life (Vol. III) From Modernity to Modernism: Towards a Metaphilosophy of Daily Life)[M]. YE Qimao, NI Xiaohui, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2018: 570-571.]

[5] 孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究——基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589. [SUN Jiuxia, ZHOU Yi. Study on the reproduction of space of tourism community from the perspective of everyday life: Based on theories of Lefebvre and De Certeau[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1575-1589.]

[6] 文军, 黄锐. “空间”的思想谱系与理想图景: 一种开放性实践空间的建构[J]. 社会学研究, 2012, 27(2): 35-59; 243. [WEN Jun, HUANG Rui. The intellectual genealogy and ideal prospect of space: The construction of an open practical space[J]. Sociological Studies, 2012, 27(2): 35-59; 243.]

[7] 刘怀玉. 西方学界关于列斐伏尔思想研究现状综述[J]. 哲学动态, 2003(5): 21-24. [LIU Huaiyu. A summary of the research on Lefebvre’s thoughts in Western academic field[J]. Philosophical Trends, 2003(5): 21-24.]

[8] 刘怀玉, 海悟. 论列斐伏尔日常生活批判理论的“后马克思哲学”转向[J]. 南京大学学报(哲学. 人文科学.社会科学版), 2004(1): 18-26. [LIU Huaiyu, HAI Wu. On the turn of post-Marxian philosophy in Henri Lefebvre’s daily-life critical theory[J]. Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences Edition), 2004(1): 18-26.]

[9] 刘怀玉. 现代日常生活批判道路的开拓与探索[D]. 南京: 南京大学, 2003. [LIU Huaiyu. Establishing and Exploring the Way of Critique of Everyday Life in the Modern World[D]. Nanjing: Nanjing University, 2003.]

[10] GREGORY D. Geographical Imaginations[M]. New Jersey: Blackwell, 1994: 364.

[11] MERTON R B. On Theoretical Sociology[M]. New York: The Free Press, 1967: 39.

[12] 王树生. 关于集体欢腾:与涂尔干理论遗产的对话维度[J]. 青年研究, 2015(3): 76-84; 96. [WANG Shusheng. On collective effervescence: The dimension of dialogue with Durkheim’s theoretical legacy[J]. Youth Studies, 2015(3): 76-84; 96.]

[13] 郭云娇, 陈斐, 罗秋菊. 网络聚合与集体欢腾: 国庆阅兵仪式如何影响青年群体集体记忆建构[J]. 旅游学刊, 2021, 36(8): 127-139. [GUO Yunjiao, CHEN Fei, LUO Qiuju. Cohesion of the Internet and collective effervescence: How the National Day Parade influences the collective memory of the Chinese youth[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(8): 127-139.]

[14] 涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠东, 汲喆, 译. 北京: 商务印书馆, 2011: 413. [DURKHELM E. The Elementary Forms of Religious Life[M]. QU Dong, JI Zhe, trans. Beijing: The Commercial Press, 2011: 413.]

[15] 陈颀. 走向“集体欢腾”: 涂尔干社会理论的危险[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2011, 25(3): 53-60. [CHEN Qi. Road to collective effervescence: the crisis of Durkheim’s social theory[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2011, 25(3): 53-60.]

[16] TURNER V. The Ritual Process: Structure and Anti-structure[M]. New York: Cornell University Press, 1966: 94-166.

[17] 巴赫金. 巴赫金全集(第五卷)[M]. 白春仁, 顾亚铃, 译. 石家庄: 河北教育出版社, 2009: 157-174. [BAKHTIN M. Collected Works of Mikhail Bakhtin Vol.V[M]. BAI Chunren, GU Yaling, trans. Shijiazhuang: Hebei Education Publishing House Co. Ltd., 2009: 157-174.]

[18] 柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽君, 译. 北京: 商务印书馆, 2011: 86-88. [COLLINS R. Interaction Ritual Chain[M]. LIN Juren, WANG Peng, SONG Lijun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2011: 86-88.]

[19] 亨利·列斐伏尔. 日常生活批判(第1卷 概论)[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 69; 82-87; 186-188. [LEFEBVRE H. Critique of Everyday Life (Vol. I Introduction)[M]. YE Qimao, NI Xiaohui, trans. Beijing: Social Sciences Literature Press, 2018: 69; 82-87; 186-188.]

[20] LEFEBVRE H. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life[M]. New York: Continuum, 2004: 1-19.

[21] SHIELDS R. Lefebvre, Love and Struggle, Spatial Dialectics[M]. London; New York: Routledge, 1999: 66-67.

[22] 卡尔·马克思. 1844年经济学哲学手稿(第3版)[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译. 北京: 人民出版社, 2000: 85; 187-191. [MARX K. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, the 3rd Edition.[M]. Bureau of Compilation and Translation of Works of Marx, Engels, Lenin and Stalin of the CPC Central Committee, trans. Beijing: The People’s Publishing House, 2000: 85; 187-191.]

[23] 吴宁. 日常生活批判: 列斐伏尔哲学思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2007: 160-162; 177-178; 189. [WU Ning. Criticism of Daily Life: A Study of Lefebvre’s Philosophy[M]. Beijing: The People’s Publishing House, 2007: 160-162; 177-178; 189.]

[24] 徐湘林. 从政治发展理论到政策过程理论——中国政治改革研究的中层理论建构探讨[J]. 中国社会科学, 2004(3): 108-120; 207. [XU Xianglin. From political development theory to approach of policy process: Construction of theory of middle range for Chinese political reform study[J]. Social Sciences in China, 2004(3): 108-120; 207.]

[25] 杨念群. “中层理论”应用之再检视: 一个基于跨学科演变的分析[J]. 社会学研究, 2012, 27(6): 1-18; 242. [YANG Nianqun. Applying theories of the middle range to Chinese historical studies[J]. Sociological Studies, 2012, 27(6): 1-18; 242.]

[26] EDSENOR T. Walking in rhythms: Place, regulation, style and the flow of experience[J]. Visual Studies, 2010, 25(1):69-79.

[27] EDSENOR T, HOLLOWAY J. Rhythmanalysing the coach tour: The ring of Kerry, Ireland[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2008, 33(4): 483-501.

[28] CHEN Y. ‘Walking with’: A rhythmanalysis of London’s East End[J]. Culture Unbound, 2013, 5(4): 531-549.

[29] SMITH R, HALL T. No time out: Mobility, rhythmicity and urban patrol in the twenty-four hour city[J]. The Sociological Review, 2013, 61(S1): 89-108.

[30] JONES O. Lunar-solar rhythmpatterns: Towards the material cultures of tides[J]. Environment and Planning A, 2011, 43(10):2285-2303.

[31] MARCU S. Tears of time: A Lefebvrian rhythmanalysis approach to explore the mobility experiences of young eastern Europeans in Spain[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2017, 42(3): 405-416.

[32] SUN Z. A rhythmanalysis approach to understanding the vending-walking forms and everyday use of urban street space in Yuncheng, China[J]. Urban Studies, 2022, 59(5): 995-1010.

[33] REID-MUSSON E. Intersectional rhythmanalysis: Power, rhythm, and everyday life[J]. Progress in Human Geography, 2018, 42(6): 881-897.

[34] MASLOW A. A theory of metamotivation: The biological rooting of the value-life[J]. Journal of Humanistic Psychology, 1967, 7(2): 93-127.

[35] 马克思·韦伯. 社会科学方法论[M]. 韩水法, 莫茜, 译. 北京: 商务印书馆, 2013: 17-22. [WEBER M. Methodology of Social Science[M]. HAN Shuifa, MO Qian, trans. Beijing: The Commercial Press, 2013: 17-22.]

[36] 向军. 礼仪竞技: 传统龙舟赛的内在动力及其现代适应[D]. 福州: 福建师范大学, 2020. [XIANG Jun. Etiquette Competition: The Internal Power of Traditional Dragon Boat Race and Its Modern Adaptation[D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2020.]

[37] 周红. 文化生态视角下秭归龙舟文化嬗变与优化路径[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2020. [ZHOU Hong. The Evolution and Optimization of Zigui Dragon Boat Culture from the Perspective of Cultural Ecology[D]. Wuhan: Wuhan Institute of Physical Education, 2020.]

[38] 储冬爱, 黄学敏, 刘晔珍, 等. 族民的狂欢——天河龙舟映像[M]. 广州: 广东人民出版社, 2014: 43-77; 167. [CHU Dongai, HUANG Xuemin, LIU Yezhen, et al. The Carnival of the Ethnic Groups: The Image of Tianhe Dragon Boat[M]. Guangzhou: Guangdong People’s Publishing House, 2014: 43-77;167.]

[39] 凌远清. 珠江三角洲传统龙舟活动的区域特点与文化功能[J]. 顺德职业技术学院学报, 2010, 8(4): 87-90. [LING Yuanqing. The regional characteristics and cultural functions of traditional Dragon-boat activities in the Pearl River Delta[J]. Journal of Shunde Polytechnic, 2010, 8(4): 87-90.]

[40] 黄素娟.龙舟习俗与地域社会建构——以小洲村为例[J]. 广西民族师范学院学报, 2016, 33(5): 48-51. [HUANG Sujuan. The custom of dragon boat and the construction of regional society: A case study of Xiaozhou village[J]. Journal of Guangxi Normal University for Nationalities, 2016, 33(5): 48-51.]

[41] 潘海颖. 休闲与日常生活的反正——列斐伏尔日常生活批判的独特维度[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 119-126. [PAN Haiying. Leisure and everyday life: The special dimensionality of Lefebvre’s critique of everyday life[J]. Tourism Tribune, 2015,30(6):119-126.]

[42] 卢卡奇. 历史与阶级意识[M]. 杜章智, 任立, 燕宏远, 译. 北京: 商务印书馆, 1996: 143-177. [LUKACS G. History and Class Consciousness[M]. DU Zhangzhi, REN Li, YAN Hongyuan, trans. Beijing: The Commercial Press, 1996: 143-177.]

[43] 赫伯特·马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继, 译. 上海: 上海译文出版社, 2006: 5-7. [MARCUSE H. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society[M]. LIU Ji, trans. Shanghai: Shanghai Translation Press, 2006: 5-7.]

[44] E·弗洛姆. 健全的社会[M]. 孙恺祥, 译. 北京: 中国文联出版公司, 1988: 19-21. [FROMM E. The Sane Society[M]. SUN Kaixiang, trans. Beijing: China Literature amp; Art United Press, 1988: 19-21.]

[45] 李龙斌. 西方马克思主义“总体的人”思想探析[J]. 中共福建省委党校学报, 2016(2): 103-108. [LI Longbin. Analysis on the thought of “overall human” of Western Marxism[J]. Journal of Fujian Provincial Committee Party School of CPC (Fujian Academy of Governance), 2016(2): 103-108.]

[46] 张凌云.非惯常环境: 旅游核心概念的再研究——建构旅游学研究框架的一种尝试[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 12-17. [ZHANG Lingyun. Unusual environment: The core concept of tourism research: A new framework for tourism research[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 12-17.]

[47] 张凌云. 旅游学研究的新框架:对非惯常环境下消费者行为和现象的研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(10): 12-16. [ZHANG Lingyun. A study on consumers’ behavior and phenomenon under unusual environment[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(10): 12-16.]

[48] SARMENTO J. Tourists’ walking rhythms: ‘Doing’ the Tunis Medina, Tunisia[J]. Social amp; Cultural Geography, 2017, 18(3): 295-314.

[49] RICKLY J M. “They all have a different vibe”: A rhythmanalysis of climbing mobilities and the Red River Gorge as place[J]. Tourist Studies, 2016, 17(3): 223-244.

[50] THURNELLREAD T, ROBINSON D, HERBST J P, et al. Rhythm and booze: Contesting leisure mobilities on the Transpennine Real Ale Trail[J]. Mobilities, 2021, 16(3): 322-338.