旅游驱动乡村治理

2025-02-15刘民坤邓小桂

[摘" " 要]城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。通过乡村旅游促进城乡要素平等交换、双向流动,能够推进乡村全面振兴,促进城乡共同繁荣发展。文章从城乡要素流动视角,基于“驱动力-状态-响应”的分析框架,构建了旅游驱动乡村治理的模型,借助Versim系统动力学建模软件揭示旅游驱动乡村治理的复杂内在机制。通过对驱动力子系统的主要参数进行调节,预测状态子系统和响应子系统的仿真变化,模拟6种不同驱动力情景下乡村治理水平受到各种因素共同影响的作用机制和演化趋势。研究结果表明:单要素驱动模式中创新要素的驱动效果最为明显,多要素综合驱动模式中乡村旅游驱动模式的仿真结果为最优,此模式既能有效激活城乡各要素的协同驱动力,又能规避生态环境风险,有效提升乡村治理水平。文章初步搭建了旅游驱动乡村治理的系统动力学研究框架,完善、深化了对乡村旅游通过城乡要素流动驱动乡村治理内在作用机制的研究,为乡村旅游驱动乡村治理实践提供了路径参考。

[关键词]旅游驱动;乡村治理;要素流动;系统动力学;内在机制

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2025)02-0015-15

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2024.00.035

0 引言

党的二十届三中全会强调,城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。推动城乡要素流动是城乡融合发展的关键,也是推进乡村全面振兴的必然要求。然而,中国式现代化最艰巨最繁重的任务依旧在农村[1],亟须促进城乡要素流动,推进乡村全面振兴。乡村是国家治理的基础单位,乡村治理是国家治理和乡村振兴的基石[2],乡村治理的有效性直接关系到国家经济、社会的稳定和发展。随着城镇化的深入推进,我国正在从乡土中国到城乡中国转型[3]。从要素流动的视角来看,乡村劳动力、土地、资本三大传统经济要素长期单向净流出是“三农”问题产生的本质原因[4]。在城市强大的虹吸效应和挤压效应的双重作用下,乡村的生产要素被抽空流入城市[5-6]。尽管城市通过输出资金、援建基础设施等形式反哺乡村,但这种对乡村纯粹“输血”式的扶持是不可持续的,也并未真正实现乡村社会的活化进而走向振兴,其结果是乡村长期依附城市,造成了人口流失、产业空心、土地荒废、环境破坏、多维贫困等“乡村病”[7-10],使乡村治理面临困局。

乡村旅游可以实现从农业到服务业的跨越[11],打破乡村地域封闭性[12],架构城乡要素流动桥梁[13-14],加速资本、人才、信息、技术、管理等要素向乡村地域集聚[15],从而优化乡村发展的资源配置。乡村旅游不仅能改变当地的经济结构,还能促进当地文化的传播和环境保护意识的提升,为乡村多元化发展提供驱动力。实践表明,乡村旅游发展良好的地区往往能够更好地凝聚乡村治理的力量,乡村发展也更有活力,浙江省近4成的全国乡村旅游重点村同时也是全国乡村治理示范村,这一现象即是有力的证明1。由此可见,探讨旅游驱动乡村治理的内在作用机制有助于破解当下乡村治理面临的困局,理应成为政界、业界和学界共同关注的话题,是值得去深入探究的实践课题。

当前,乡村旅游对乡村治理的驱动作用研究仅停留在定性研究层面,虽然刘民坤等从城乡等值的视角对乡村旅游驱动乡村治理的理论逻辑和作用机制进行了理论上的探讨[16],但如何厘清乡村旅游驱动乡村治理的复杂内在机制仍存在进一步研究的空间。由于乡村旅游和乡村治理各自构成了复杂的系统,两个系统之间通过多种内外部因素相互联系,因此,仅靠简单的线性验证方法去解析乡村旅游驱动乡村治理的内在机制显然存在不足。鉴于此,本文采用系统动力学方法,基于乡村旅游促进城乡要素流动的视角构建乡村旅游驱动乡村治理的系统动力学模型,并以浙江省为例,通过参数调整,对不同驱动力情景下的乡村旅游与乡村治理之间的复杂关系和演化趋势进行仿真模拟,旨在揭示乡村旅游驱动乡村治理的内在演化机制,以期为乡村旅游和乡村治理的关系研究提供新的思路。

本文研究的可能边际贡献为:1)将系统动力学方法引入乡村治理研究,搭建了旅游驱动乡村治理的系统动力学研究框架,为研究此类复杂问题的因果关系提供了独特思路;2)从城乡要素驱动视角实证检验了乡村旅游与乡村治理的互动关系,探析了乡村旅游通过城乡要素流动驱动乡村治理的内在机制,深化了乡村旅游与乡村治理关系研究;3)从仿真结果中总结出了最为有效的创新要素驱动模式和乡村旅游驱动模式,并证实旅游驱动的乡村治理路径是当前乡村治理最优路径之一,在全国乡村治理实践中具有一定的推广价值。

1 文献回顾

1.1 乡村治理相关研究

乡村治理是乡村公共权威组织民众、管理社区、提供公共品,以促进乡村经济发展、社会稳定、环境保护等公共利益得以可持续增进的过程[17],是涉及政治、经济、生态、文化、社会等方面的全面治理。1949年以来,乡村治理实践主要经历了“村政合一”“政社合一”“乡政村治”“三治结合”4个阶段2,也代表着乡村治理模式的变迁。从治理理念转化层面来看,乡村治理背景发生了根本性变化,表现为城乡关系从城乡分离趋向城乡融合、政府-乡村社会权力关系趋向互嵌互融、农村社会结构以农民分化和组织重构为特征[18-19],而当前地域性治理、刚性治理、脆弱性治理等传统乡村治理模式仍作用于乡村治理实践,滞后于乡村治理背景演变且无法满足新时代乡村治理需求,难以应对城乡要素流动[20-21]、政社互动失衡[22-23]、乡村风险常态化[24]等现实困境。为此,学者们从治理理念进一步寻找解决方案,提出以乡村流动性作为对象与手段的流动性治理[25-26]、依靠内生性资源而非外部强加的行政权力干预的柔性治理[27]和关注系统动态适应的韧性治理[28]等改良模式。研究发现,依靠乡村的内生性发展,通过电子商务、农村体育、乡村旅游以及农业融合项目等乡村新业态可以为重塑乡村价值、增强城乡要素吸引力提供新的驱动力[29-30],有效破解乡村治理面临的困境,为通过产业发展而优化配置乡村资源以驱动乡村治理提供宝贵经验。

1.2 旅游驱动乡村治理研究

乡村旅游作为促进地域要素流动、农民脱贫致富、产业结构调整的重要优势产业[31],一直被视为打赢脱贫攻坚战、助力乡村振兴和促进实现共同富裕的重要抓手[32]。毋庸置疑,促进农民增收、带动农民脱贫致富是乡村旅游发展的直接目的,目前出台的多项政策均将落脚点放在乡村旅游对农民的增收效应上,把乡村旅游作为解决“三农”问题的一个重要手段。但是乡村旅游发展能否驱动乡村治理,国内外的学者并没有直接回答这个问题。现有文献主要围绕乡村旅游对乡村治理的影响展开,而对旅游驱动乡村治理的研究仍处于初步探索阶段。

乡村旅游能够打破乡村治理的边界[12]。乡村旅游是一种跨越城乡地域、跨越地方文化的交流活动,能够从地理区隔和文化壁垒上打破乡村的边界。乡村旅游活动的开展增强了城市居民和农民之间的互动,促进了城乡之间的交流和合作,打破了传统城乡之间的地理区隔。在发展乡村旅游的过程中,外来文化与乡村本地文化随着主体间的协商及利益共享,逐渐实现外来文化和本地文化的融合与创新[33],打破了乡村在地文化的壁垒。

乡村旅游能够桥接城乡要素流动[13]。传统的要素流动理论认为,要素流动是按照边际生产率的高低而发生的在产业间或者区域间的转移[34],城乡要素趋于流向资源配置效率更高的城市,导致了“城市病”和“乡村病”的产生[35-36]。随着城乡关系调整到城乡融合阶段,要素流动会产生回流效应,促进城市要素流向乡村[35],乡村地区获得了城市优势要素的反哺,为乡村发展提供了发展动能,乡村旅游成为促进城乡融合进程的新依托和路径[37]。在乡村旅游发展带动下,乡村文化和生态的本源价值得到显化,从而建立起乡村面向城市的要素输出机制和乡村获得城市要素补给的通道[14,38],打破乡村要素流出和城市要素下乡遭遇的流动困境[39-40],促进资本、人才、信息、技术、管理、生态、文化等城乡要素自由流动[14-15,41-42],使乡村获得发展所需的资源补给,增强乡村发展活力,为乡村治理提供充足的治理资源。同时,也有研究表明,乡村旅游发展能够提升村民自治的管理水平和基层社区的法制化水平[43]、培育乡村精英助推乡村绅士化进程[44]、推动乡村治理模式不断优化[30],是解决乡村空心化等治理问题的重要手段[45]。

当然,乡村有效治理又会反作用于乡村旅游[46],大部分文献认为,乡村治理有助于乡村旅游业的可持续发展[47-50],尤其是显著提高村民参与旅游发展的自主性[12],但深入探讨乡村治理如何反作用于乡村旅游发展的研究较少。

2 旅游驱动乡村治理系统模型构建

2.1 旅游驱动乡村治理的作用机制分析

乡村旅游驱动乡村治理的过程,是通过城乡要素流动带动乡村发展,进而优化乡村治理,最终反馈于乡村旅游发展的复杂的、动态的过程。宁志中等认为,乡村旅游助推双向流动的城乡要素包含了人、资金、物资、生态、文化、技术、信息7种类型,并将其进一步分类为基础要素(人、资金、物资)、核心要素(生态、文化)和创新要素(技术、信息)[14]。这3类要素的流动在乡村旅游运营阶段互为因果、相互支撑,贯穿乡村旅游发展的全过程,构成了一个复杂的运行系统。学者们从不同的角度[51-53]构建了乡村治理的测度指标体系,基本上涵盖了乡村政治治理、经济发展、公共服务、文化传承与利用、生态环境保护等方面,证实乡村治理是乡村政治治理、经济治理、社会治理、文化治理、生态治理共同作用的结果,其作用过程也是一个复杂的、动态的过程。乡村旅游连接了城、乡两个市场,在带动城乡要素流动、促进农业农村发展、调整城乡关系方面具有独特的作用[54],实现了城乡要素流动系统和乡村治理系统的衔接。乡村旅游通过调整土地流转、乡村人才回归、社会资本下乡、乡村文化传承、生态价值显化、技术下乡进村等城乡要素流动状态,促进城乡要素有序、健康流动,在流动中实现要素的相互协同、相互匹配、相互交换、相互渗透与相互补充[35],进而驱动乡村的全面发展;乡村全面发展在乡村治理层面形成乡村经济发展、治理主体扩充、公共服务水平提升、文化治理效果优化、宜居环境打造响应,有效提升了乡村治理水平;最终助推乡村政治、经济、社会、文化、生态等多元治理目标的达成。为此,本文借鉴1996年联合国可持续发展委员会提出的“驱动力-状态-响应”(drive-state-response,DSR)模型,对旅游驱动乡村治理的作用机制过程进行建模研究,建立了包含驱动力子系统、状态子系统和响应子系统共3个子系统的“驱动力-状态-响应”系统模型。

1)驱动力子系统。城乡要素的流动是乡村旅游发展促进乡村治理水平提升的核心驱动力,其包含的变量是导致乡村治理水平产生变动的重要因素。根据城乡要素流动相关理论,参考已有研究成果,本文将资本、土地、人口、文化、生态、技术等城乡要素作为研究对象[14,16,42],并选取旅游收入、游客数量、GDP、人口总量、返乡创业、农村固定资产投资、财政支出、乡村文化设施建设、环保支出、乡村环境整治、土地流转变化、耕地面积、农业总产值等变量构建驱动力子系统。

2)状态子系统。状态子系统反映了驱动力子系统各要素的驱动作用给乡村治理带来的变化状态,并分别以乡村政治治理效果、乡村公共服务水平、乡村文化治理效果、乡村宜居环境水平、乡村经济发展水平状态来呈现。

3)响应子系统。响应子系统包含了两个作用过程:一是乡村旅游发展驱动城乡要素流动的直接响应过程,城乡各要素驱动形成的状态变化最终综合在乡村治理结果层面形成响应,直接表现是乡村治理水平的变化,因此,响应作用过程包含了乡村治理水平这一变量;二是乡村治理水平的反馈作用过程,乡村治理水平的提升会促进乡村旅游发展,进而再次驱动城乡各要素的流动,形成乡村治理的驱动力,循环往复,不断优化配置城乡流动要素,最终实现提升乡村治理水平的目的,因此,反馈过程包含了乡村旅游吸引力这一变量。

2.2 系统边界、基本假设及数据来源

系统动力学(system dynamics,SD)由Forrester于1956年首次提出[55],是一门将系统科学理论与计算机仿真紧密结合、研究系统反馈结构与行为的学科[56]。其突出优势是能基于系统的整体视角,有效地模拟非线性、高阶层、多反馈和复杂时变的系统问题[57]。乡村旅游驱动乡村治理的过程是通过城乡要素流动带动乡村发展,进而优化乡村治理的过程,此过程涉及土地、资本、人才、文化、生态、技术等多种城乡要素在城乡系统的流动而形成了一个开放性复杂系统,符合系统动力学研究的特点。

1)系统边界。按照系统动力学的研究步骤,首先要确定系统边界。本文将乡村旅游驱动乡村治理的系统动力学模型的空间边界设定为浙江省。据《浙江乡村振兴报告(2018—2022年)》指出,浙江高质量完成乡村振兴5年行动计划,成为全国唯一一个部省共建乡村振兴示范省,是全国农业农村现代化步伐最快速、农村产业最兴旺、乡村环境最宜居、农民生活最富裕、城乡发展最协调、基层治理最高效的省份之一1。在乡村基层治理方面,浙江继承和发扬新时代“枫桥经验”和“后陈经验”2,推行“自治、法治、德治、智治”相互融合的现代乡村治理体系,累计认定善治示范村8097个,全国乡村治理体系建设试点示范单位10个、示范乡镇12个、示范村121个,总数全国第一。在乡村旅游方面,浙江省自2003以来实施“千村示范、万村整治”的“千万工程”,造就了万千美丽乡村,促使乡村旅游在全省呈现全面开花的发展态势,万村景区化建设完成率达到56.5%,无论重点旅游村镇还是民宿数量均居全国首位,乡村旅游在全省旅游产业中举足轻重。乡村旅游与乡村振兴有机融合,绘就了浙江省“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”新画卷,是乡村旅游驱动乡村治理的典型。在此背景下,以浙江省为研究案例地探讨乡村旅游对乡村治理的驱动机制及影响效应具有典型性和代表性。虽然浙江省于2003年就施行了“千万工程”,但鉴于项目实施效应的延时性,故将系统动力学模型的时间边界设定为2005—2030年(以2005年为基准年),仿真步长设定为1年。

2)基本假设。考虑到浙江省乡村旅游驱动乡村治理的过程受到众多因素的影响,为便于模型分析,在建立浙江省乡村旅游驱动乡村治理系统动力学模型过程中遵循如下两个基本假设:一是选取的变量来源于乡村旅游发展促进城乡要素流动进而影响乡村治理所涉及的乡村政治治理、乡村经济发展、乡村公共服务、乡村文化利用、乡村生态环境5个方面;二是系统主要解构乡村旅游驱动乡村治理的动态发展过程,运行与仿真模拟主要受系统内部因素的影响,系统仿真模拟期间,所有变量不受突发自然灾害或不可抗力的影响,以保证系统仿真的有效性。

3)数据来源。基于数据可获取性、可衡量性和科学性原则,模型中的数据主要采集自2006—2022年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国农村经营管理统计年报》《中国文化文物和旅游统计年鉴》《中国文化文物统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》《中国民政统计年鉴》《浙江省统计年鉴》,还有部分参数数据来源于文献与经验数据。

2.3 系统结构分析

2.3.1" " 系统动力学因果反馈分析

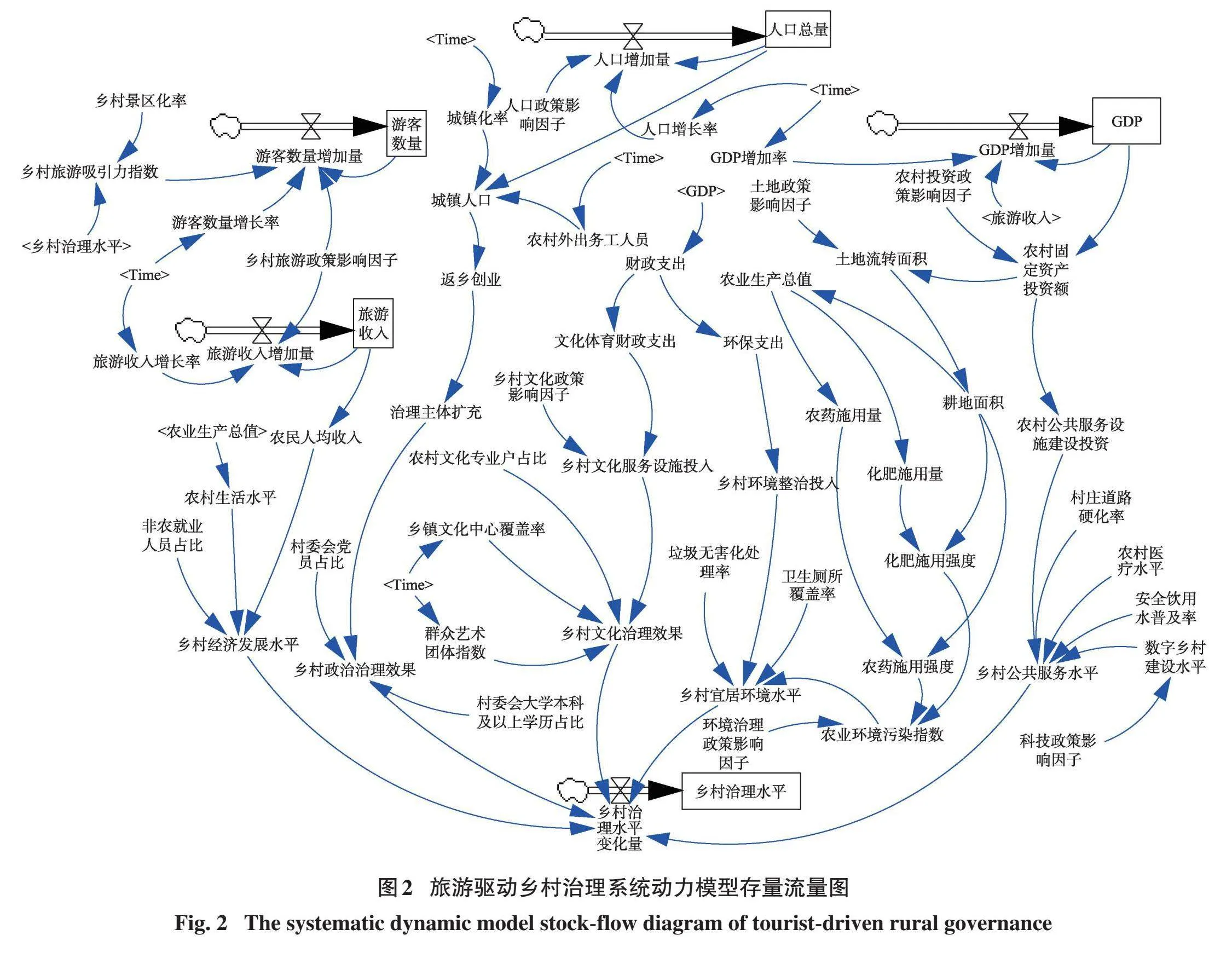

系统模型各子系统的因果反馈关系是系统动力学模型构建的前提和基础,系统动力学方法通过相互连接的反馈回路形成因果关系图来描述现实复杂问题[56],因果关系图是描述系统要素之间联系的重要方式。本文从定性角度出发构建驱动力、状态及响应子系统内部的非线性因果反馈关系。图1为本文所构建乡村旅游驱动乡村治理系统动力模型的因果关系图,主要包含了5个反馈回路。

(1)资本要素流动反馈回路:GDP→+农村固定资产投资→+公共服务设施建设→+乡村公共服务水平→+乡村治理水平→+乡村旅游吸引力→+游客数量→+旅游收入→+GDP

(2)土地要素流动反馈回路:GDP→+农村固定资产投资→+土地流转变化→+耕地面积→+农业总产值→+农民人均收入→+乡村经济发展水平→+乡村治理水平→+乡村旅游吸引力→+游客数量→+旅游收入→+GDP

(3)人口要素流动反馈回路:GDP→+总人口→+城镇人口→+返乡创业→+治理主体扩充→+乡村政治治理效果→+乡村治理水平→+乡村旅游吸引力→+游客数量→+旅游收入→+GDP

(4)文化要素流动反馈回路:GDP→+财政支出→+农村财政支出→+文化服务设施建设→+乡村文化活动→+乡村文化治理效果→+乡村治理水平→+乡村旅游吸引力→+游客数量→+旅游收入→+GDP

(5)生态要素流动反馈回路:GDP→+财政支出→+乡村环保支出→+乡村环境整治→+乡村宜居环境水平→+乡村治理水平→+乡村旅游吸引力→+游客数量→+旅游收入→+GDP

上述反馈回路分别反映了乡村旅游驱动资本、土地、人才、文化、生态5个城乡要素流动引起乡村治理的动态变化情况,遵循了“驱动力-状态-响应”模型的核心思想。其中,回路(1)反映了社会资本下乡投资建设乡村公共服务设施引起的乡村治理在乡村公共服务水平层面的变化,回路(2)反映了土地流转变化促进农业经济水平提高和农民增收引起的乡村治理在乡村经济发展水平层面的变化,回路(3)反映了城乡间的人口双向流动引起的乡村治理在乡村政治治理层面的变化,回路(4)反映了乡村文化的传承和利用引起的乡村治理在乡村文化治理层面的变化,回路(5)反映了乡村生态环境的整治引起的乡村治理在乡村宜居环境水平层面的变化。上述城乡要素流动引起的变化综合影响了乡村治理水平,进而在乡村旅游吸引力层面形成响应,促进或抑制乡村旅游发展,从而产生或削弱城乡要素驱动力,最终形成乡村旅游驱动城乡要素流动-城乡要素流动影响乡村治理水平-乡村治理水平反馈于乡村旅游发展的因果循环。

2.3.2" " 模型流图及方程

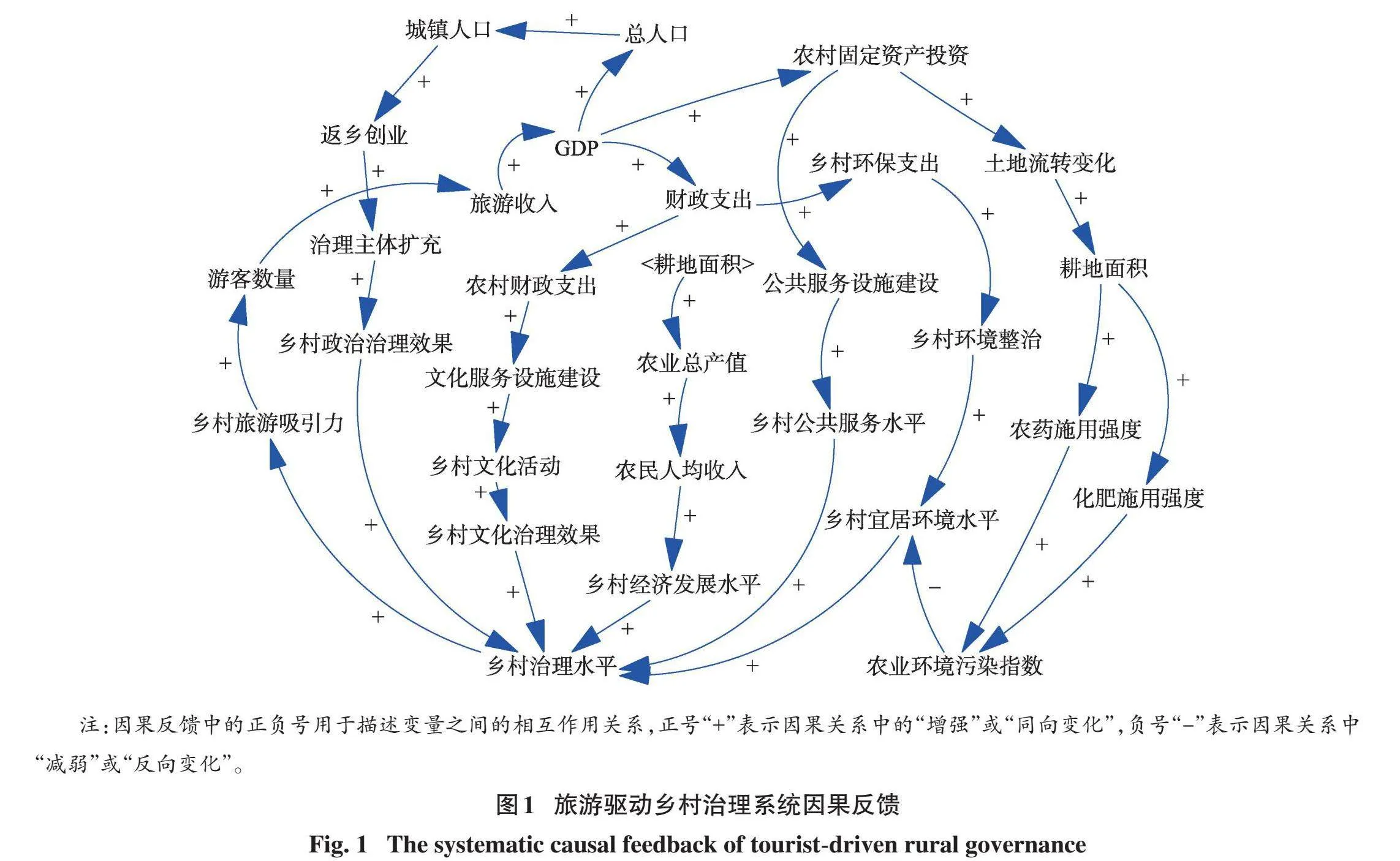

本文使用Versim软件建立系统模型来分析系统变量输入和输出之间的关系,并在因果反馈分析的基础上构造了乡村旅游驱动乡村治理的系统动力模型流量存量图(图2)。存量流量图能够清晰反映变量之间的数学关系,是系统模型进行仿真分析的基础。如图2所示,系统模型一共包含了62个变量,分别是5个水平变量、5个速率变量、37个辅助变量及15个常量。

对系统存量流量图相关方程或参数的编写,本文做出了如下处理:1)模型中涉及资本、土地、人口、文化、生态、技术等城乡要素,涵盖经济、社会、文化、生态等多个领域,选取的变量类型不同、量纲不同,为避免最后结果出现数量级的较大差异,在方程编写中采用函数映射法和倍数缩放法将数值控制在同一量级[56,58];2)衡量乡村治理水平变化量的各变量参考了现有研究成果,其参数综合各变量的权重进行设置,乡村治理水平变量的初始值由熵值法计算获得;3)乡村旅游和乡村治理均易受到政府政策的影响,为方便对乡村旅游发展促进城乡各要素的驱动力进行仿真分析,本文设置了乡村旅游政策影响因子、农村投资政策影响因子、土地政策影响因子、人口政策影响因子、乡村文化政策影响因子、环境治理政策影响因子和科技政策影响因子等常量变量作为仿真分析的调控参数,并将初始值设置为1;4)部分参数采用算术平均法确定,主要包括村委会党员占比(0.460)、村委会大学本科及以上学历占比(0.026)、垃圾无害化处理率(0.995)、安全饮用水普及率(0.162)等变量;5)部分变量之间的方程关系参考现有文献的经验方程或使用表函数表示。

本文建立的主要系统模型的方程或参数如下1。

(1)乡村治理水平=INTEG(乡村治理水平变化量,0.1502);单位:无量纲。

(2)乡村治理水平变化量=0.191×乡村经济发展水平+0.241×乡村文化治理效果+0.206×乡村公共服务水平+0.231×乡村宜居环境水平+0.131×乡村政治治理效果;单位:无量纲。

(3)GDP=INTEG2(GDP增加量,13028.3);单位:亿元。

(4)GDP增加量=GDP增加率×DELAY11(GDP,1);单位:亿元。

(5)人口增加量=人口增长率×DELAY1(人口总量,1)×人口政策影响因子;单位:万人。

(6)人口总量=INTEG(人口增加量,4990.9);单位:万人。

(7)旅游收入=INTEG(旅游收入增加量,1239.7);单位:亿元。

(8)旅游收入增加量=旅游收入增长率×DELAY1(旅游收入,1)×乡村旅游政策影响因子;单位:亿元。

(9)游客数量=INTEG(游客数量增加量,12758);单位:万人。

(10)游客数量增加量=游客数量增长率×DELAY1(游客数量,1);单位:万人。

(11)乡村公共服务水平=0.191×农村公共服务设施建设投资+0.181×安全饮用水普及率+0.201×村庄道路硬化率+0.211×农村医疗水平+0.216×数字乡村建设水平;单位:无量纲。

(12)乡村宜居环境水平=0.302×0.07×乡村环境整治投入+0.281×卫生厕所覆盖率+0.286×垃圾无害化处理率+0.131×农业环境污染指数;单位:无量纲。

(13)乡村政治治理效果=0.151×村委会党员占比+0.109×村委会大学本科及以上学历占比+0.741×治理主体扩充;单位:无量纲。

(14)乡村文化治理效果=0.327×乡镇文化中心覆盖率+0.121×群众艺术团体指数+0.401×乡村文化服务设施投入+0.151×农村文化专业户占比;单位:无量纲。

(15)乡村经济发展水平=0.301×农村生活水平+0.312×非农就业人员占比+0.387×农民人均收入;单位:无量纲。

(16)乡村文化服务设施投入=0.289×文化体育财政支出×乡村文化政策影响因子;单位:亿元。

3 模拟结果与讨论

3.1 模型检验

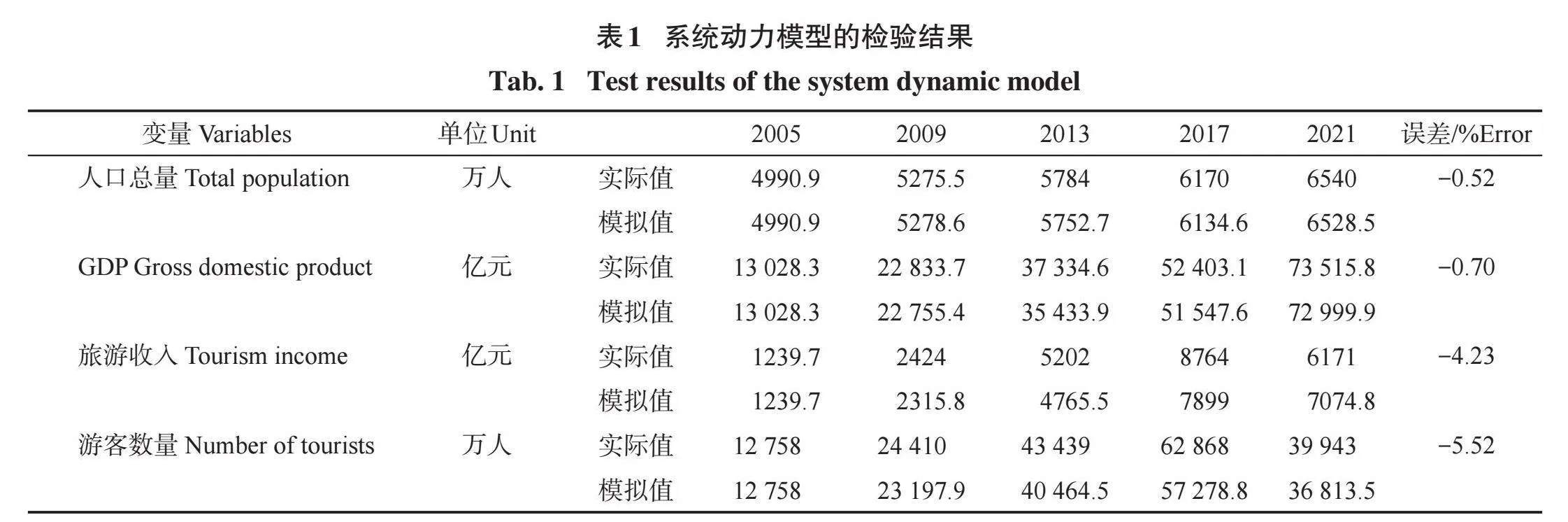

为确保系统动力学仿真结果的有效性,需要进行有效性检验。本文采用了直接检验、运行检验和历史检验共3种检验方法。其中,直接检验在建模过程中已贯穿始终,运行检验在建模完成后进行,模型能够正常运行视为通过运行检验。历史检验是利用模型的仿真模拟值与历史真实值进行比较,以检验模型仿真结果的有效性。为此,将旅游收入、游客数量、GDP和人口总量4个水平变量作为检验变量,检验结果如表1所示。相关研究认为,平均误差在-10%~15%之间是可以接受的[57,59]。本文的4个检验变量的仿真值与实际值的平均误差在-5.52%~-0.52%之间,说明本研究的仿真结果与实际情况较为拟合。

3.2 参数设置

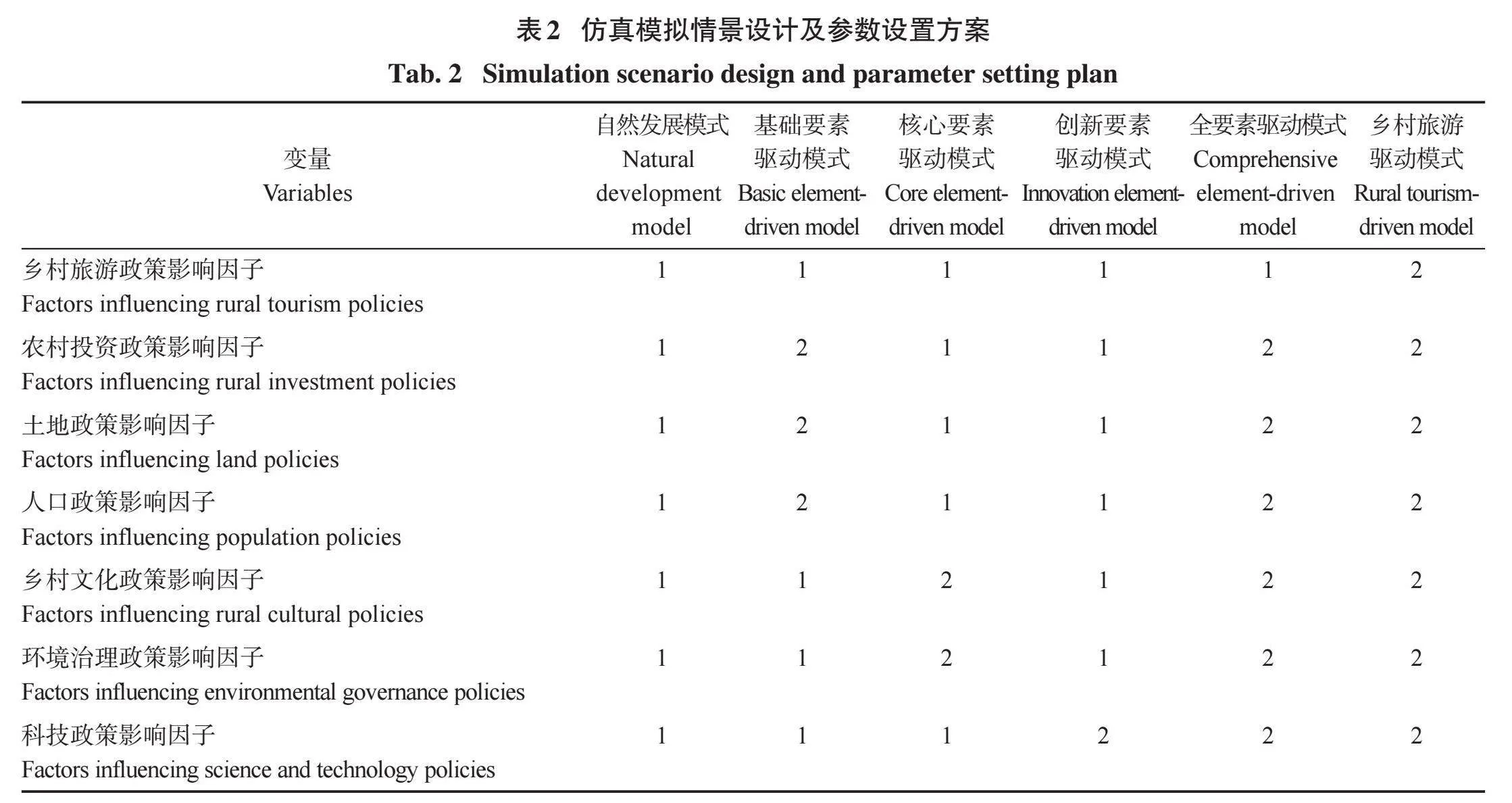

为了考察不同驱动力情景下乡村治理水平的变化,本文参考唐健雄等的做法[59],选取乡村旅游政策影响因子、农村投资政策影响因子、土地政策影响因子、人口政策影响因子、乡村文化政策影响因子、环境治理政策影响因子和科技政策影响因子共7个代表性因素作为调控参数,按照驱动要素的分类归纳为基础要素驱动模式(包含资本、土地、人口3个要素)、核心要素驱动模式(包含文化和生态两个要素)、创新要素驱动模式(以技术要素为主)和全要素驱动模式共4种驱动模式,并与不改变任何参数的自然发展模式和包含乡村旅游政策影响因子的乡村旅游驱动模式进行比较。进一步,通过考察乡村政治治理效果、乡村文化治理效果、乡村经济发展水平、乡村宜居环境水平、乡村公共服务水平等变量的动态变化,对未来9年的乡村旅游驱动乡村治理的内在复杂关系进行多情景的仿真模拟,以比较不同驱动模式下乡村旅游驱动城乡要素促进乡村治理的内在机制及演化路径,最终找出最优的驱动路径。

参考唐健雄等、刘开迪等提出的调控方法[59-60],自然发展模式不改变7类因素的原始赋值,作为其他发展模式比较的参照,并以原始赋值1代表现有因素或政策的影响强度。将要调控的参数设置为2,代表加大该因素或政策的影响强度。具体来说,基础要素驱动模式是对乡村旅游发展过程中促进资本、土地、人口等基础性城乡要素变量进行调整,即将农村投资政策影响因子、土地政策影响因子、人口政策影响因子提高到2,凸显这3类基础要素对乡村治理水平变化的影响;核心要素驱动模式是对乡村旅游发展的核心要素——乡村文化和乡村生态的变量进行调整,即将乡村文化政策影响因子、环境治理政策影响因子提高到2;创新要素驱动模式是对乡村治理有重要影响的科技因素变量进行调整,即将科技政策影响因子提高到2,其余变量保持不变;全要素驱动模式是将除乡村旅游政策影响因子之外的其他变量都调整为2,重点考察在保持现有乡村旅游发展力度的情况下,通过其他方式改变城乡要素驱动力对乡村治理水平的变化影响;乡村旅游驱动模式是将包含乡村旅游政策影响因子在内的7个因素都提高到2,主要考察乡村旅游发展对乡村治理的整体影响。参数设置方案如表2所示。

3.3 仿真结果

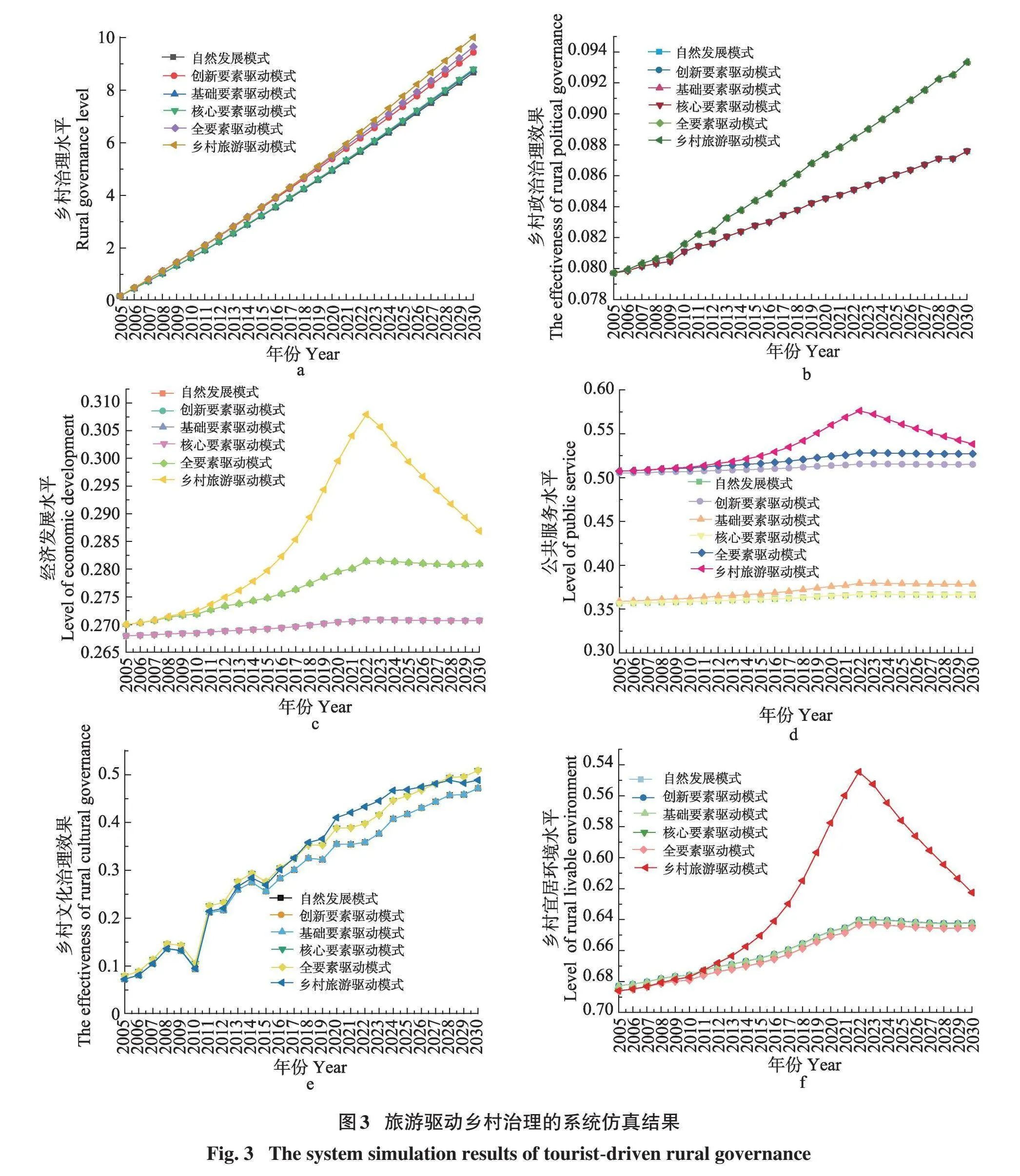

按照表2设置的仿真模拟方案,对乡村旅游驱动乡村治理的各种驱动模式进行仿真结果分析。具体结果如图3所示。

1)自然发展模式。在浙江省现有政策支持体系下,通过对系统模型的仿真分析,得到自然发展模式的仿真结果。结果表明,浙江省的乡村旅游发展能够促进城乡要素在城乡间双向流动,这与孙九霞和王学基的研究结果基本一致[13],并在此过程中促使浙江乡村经济、公共服务、文化、生态、政治治理等各方面的全面发展或提升,最终实现乡村治理水平的不断优化。由图3e可以看出,乡村文化治理效果最为显著,其乡村文化治理效果的水平值由2005年的0.072增长到2030年的0.471,增长幅度达到551%,由此可见,在乡村旅游的带动下,浙江省出台的各类乡村文化政策促使各乡村的文化保护和利用措施得当,并充分发挥了其作为乡村旅游核心竞争力的作用,促进了浙江省的乡村文化治理。同时,在乡村政治治理效果、乡村经济发展水平、乡村宜居环境水平、乡村公共服务水平不同程度提升的综合影响下,浙江省的乡村治理水平也从初始值的0.15提升到9.07,且呈平稳增长态势。由此可见,乡村治理水平变化是乡村的经济、文化、生态、公共服务和政治治理水平共同作用的结果,这也进一步验证了文章变量选取的科学性和适用性。

2)基础要素驱动模式。资本、土地和人口是城乡要素的3大基础要素,也是众多学者研究城乡关系的常用变量[6]。由图3a可知,这3个基础要素对浙江省的乡村治理水平影响与自然发展模式相比差别不大,其乡村治理水平值仅有少许的提高。这说明资本、土地、人口等要素的流动一直以来均是城乡间要素流动的基本形态,且由于浙江省这3个基础要素的流动规模较大,流动效率较高,因此,其流动效应存在边际递减现象,导致3个基础要素对乡村治理水平提升的效果不明显。当然,这也反映了浙江省在城乡统筹工作中的突出成绩,城乡间要素交流频繁。2021年,浙江省的资源配置效率达到了88.84%1,从侧面反映了浙江省城乡间要素流动效率较高。同样的原因导致图3b~图3f分别呈现的乡村政治治理效果、乡村经济发展水平、乡村公共服务水平、乡村文化治理效果、乡村宜居环境水平5个变量值与自然发展模式相比有一定的增长,但是增幅不大。由此可见,浙江省的基础要素驱动模式乏力,要提高浙江省的乡村治理水平,仅通过传统的基础要素驱动发力效果相对不明显。

3)核心要素驱动模式。文化和生态要素是乡村旅游发展的核心资源,因此,也被视为乡村旅游促进城乡要素流动的核心要素[14]。文化和生态要素流动具有特殊性,乡村旅游发展需要吸引游客到乡村旅游地进行具身性体验,才能将文化和生态要素的驱动力发挥出来。因此,在浙江省的乡村旅游驱动乡村治理的系统模型中,在保持乡村旅游政策影响因子不变的前提下,仅调整乡村文化政策影响因子和环境治理政策影响因子,对乡村治理水平及其他分变量的变化影响微乎其微。这也验证了乡村旅游通过促进城乡要素流动进而驱动乡村治理水平提升是一个系统整体,文化和生态要素的驱动作用需要其他要素的共同作用才能发挥。

4)创新要素驱动模式。创新要素是激发乡村发展活力的重要驱动力。本文将技术要素作为创新要素进行表征。从图3a的仿真结果来看,浙江省的技术创新能力对乡村治理的影响变化相较于自然发展模式有10%左右的提升,说明浙江省的创新要素在3类城乡要素中驱动力作用最为明显。这与国家倡导的大力提升乡村治理技术水平的政策相吻合,也与相关学者提出加大技术创新向乡村转移、以科技赋能乡村治理的观点相吻合[61]。从图3b~图3f呈现的乡村政治治理效果、乡村经济发展水平、乡村公共服务水平、乡村文化治理效果、乡村宜居环境水平5个变量的仿真结果来看,乡村公共服务水平的提升最为明显,提升率达到了40%左右,而其余变量的变动不大。

5)全要素驱动模式。针对上述单方面要素驱动模式存在的缺陷,基于城乡要素系统内部整体性提出的全要素驱动模式能够有效弥补上述缺陷。图3的仿真结果表明,在城乡各要素的综合驱动作用下,浙江省的乡村治理水平提升较快,实现了较好的驱动效果。但是在5个分项变量中,乡村宜居环境水平出现小幅降低,而其他变量则均存在一定提升。这说明在浙江省未来加速驱动城乡要素流动的过程中,可能会因为经济发展水平、公共服务水平的提升牺牲一部分生态环境的利益。由于该模式没有同时调高乡村旅游发展政策的影响因子,即未考虑乡村旅游发展的因素,脱离了保护和合理利用乡村生态环境的准则,将很大可能在追求其他利益的同时损害生态环境。因此,以乡村旅游驱动的乡村治理才是符合可持续发展原则和浙江践行“绿水青山就是金山银山”理念的乡村治理提升路径。

6)乡村旅游驱动模式。为进一步验证乡村旅游驱动乡村治理路径的正确性,本文同时将包含乡村旅游发展政策影响因子在内的乡村旅游驱动模式进行了仿真模拟。图3的仿真结果表明,乡村旅游的发展促进乡村治理水平提升的过程是系统性的,能够有效地提升乡村治理水平、乡村政治治理效果、乡村文化治理效果、乡村经济发展水平、乡村宜居环境水平、乡村公共服务水平等多个变量,并能有效避免乡村环境的破坏。

3.4 模拟方案对比

通过对浙江上述6种旅游驱动乡村治理的机制进行分析,可以发现,乡村旅游驱动模式的仿真效果最优。乡村旅游驱动模式兼顾了驱动力子系统、状态子系统和响应子系统的系统特征和整个系统模型的内部协同性,既能确保乡村旅游的健康发展,又能降低乡村经济发展带来的环境风险,并最终实现乡村治理水平提升的目标。本文的仿真模拟验证了浙江省的乡村旅游发展驱动乡村治理路径是较为理想的乡村治理路径,为我国乡村治理实践提供了东部省份治理路径的参考。下面的对比分析将更为清晰地展示乡村旅游驱动模式的优越性。

1)与单要素驱动的模式对比分析。基础要素驱动模式、核心要素驱动模式和创新要素驱动模式都是单要素驱动模式。前述分析证明了单要素驱动模式对乡村治理水平的提升效果有限。在基础要素驱动模式中,受城乡基础要素流动边际效用递减和浙江省城乡基础要素流动效率较高影响,城乡基础要素流动对乡村发展的综合效应表现不明显。在核心要素驱动模式中,因文化和生态要素的流动离开了乡村旅游的支撑,导致该种模式的效应基本与自然发展模式持平。在创新要素驱动模式中,虽然技术创新的驱动效用非常明显,但是仅对乡村公共服务水平的提升显著,而对乡村经济发展水平、乡村文化治理效果、乡村政治治理效果、乡村宜居环境水平的带动作用非常有限,不能实现乡村治理水平各方面的综合提升。乡村旅游驱动模式有效解决了前述问题,并能促使乡村治理各个层面综合发展和提升。这也证明了乡村治理是一个复杂的系统,需要从系统各个要素整体考虑,以乡村旅游发展为前提的全要素协同驱动才能实现效用最大化。

2)与全要素驱动模式对比分析。相较于3种单要素驱动模式,全要素驱动模式很好地发挥了城乡要素体系的综合驱动作用,乡村治理水平也能得到很大的提升。但是,在缺乏乡村旅游发展这个前提条件的情景下,城乡要素的综合驱动效应将很可能损害生态环境的利益,此模式不符合浙江省所走的可持续发展路径。因此,只有坚持乡村旅游促进城乡要素流动进而驱动乡村治理的路径才是最优选择。

基于以上分析可知,浙江省的创新要素流动以及全要素的流动带来的资源优化配置,均能给浙江省的乡村治理水平带来一定的提升。浙江省的案例说明,旅游驱动乡村治理的内在机制是乡村旅游发展推动了城乡要素的流动,优化配置了乡村发展资源,进而促进乡村治理水平提升的过程。但是不同类型的城乡要素流动和不同的资源配置方式,带来的乡村治理效果不一样。综合对比分析浙江的6种旅游驱动乡村治理的仿真驱动模式,可以发现,乡村旅游驱动模式集合了其他5种模式的优点,此种模式下的浙江省乡村治理路径将向可持续发展的良性循环演进。

4 研究结论

乡村旅游发展对乡村治理的影响表现为乡村旅游促进城乡要素流动所形成的要素驱动力对乡村治理的协同影响,在乡村旅游发展欠缺的情况下,即使有经济发展、文化保护和利用、公共服务、政治治理方面的正向作用,但也可能存在随之而来的生态环境风险。同时,乡村旅游驱动乡村治理的过程是一个动态的演化过程,乡村旅游发展与乡村治理之间的关系呈现出一种复杂的、动态的演化机制。为此,本研究构建了乡村旅游驱动乡村治理的系统动力学分析模型,通过仿真分析探索了乡村旅游驱动乡村治理的内在机制。主要研究结论如下。1)乡村旅游发展能够有效提升乡村治理水平。乡村旅游发展能够促进城乡要素向乡村流动,促使资本、土地、人口、文化、生态和技术等要素在乡村治理层面形成发展驱动力,有效提升乡村政治治理效果、乡村文化治理效果、乡村经济发展水平、乡村宜居环境水平、乡村公共服务水平等方面,进而促使乡村治理水平的提升。这个结论证实了城乡要素流动的扩散效应,城市的资本、技术等优势要素流向边际生产率较低的乡村地区,乡村的生态和文化要素通过游客的具身体验流向城市,促进了城乡要素的双向流动。2)技术创新要素对乡村治理的提升作用明显。在城乡要素体系中,技术创新要素对乡村治理水平提升的驱动作用最为明显。在整个仿真期内,技术创新要素对乡村治理水平提升率达到了10%。现有研究也发现数字技术能够赋能乡村治理[62],数字技术在乡村治理场景的深度应用,能为乡村公共服务补齐短板、提供平台与技术支撑[63],是提升乡村治理水平的重要手段。3)城乡要素驱动乡村治理需要整体协同才能发挥最大的效用。无论是以资本、土地、人口构成的基础要素,还是以文化和生态构成的核心要素,抑或是以技术为主的创新要素,城乡各单要素驱动乡村治理水平提升的模式均存在不同的缺陷,需要城乡要素体系的整体协同,共同发挥驱动力,才能促使乡村治理水平的有效提升。这个结论证实了城乡融合发展阶段的城乡要素流动是城乡互为稀缺资源的要素双向流动,是对乡村资源优化配置的过程,也是各要素共同作用的过程,能够积极促进当地乡村经济和社会的发展,进而提升乡村治理水平。4)乡村旅游驱动乡村治理路径是当前乡村治理最优路径之一。缺乏乡村旅游协同发展的城乡要素驱动可能会给乡村治理带来生态环境风险,以乡村旅游发展为前提的城乡要素驱动乡村治理的驱动模式能够有效化解生态环境风险,践行习近平总书记的生态文明思想,帮助浙江走出一条可持续发展的乡村治理道路。本文的仿真模拟验证了浙江省的乡村旅游发展驱动乡村治理路径是较为理想的乡村治理路径,为我国乡村治理实践提供了有益的路径参考。

5 研究展望

值得注意的是,本文的研究以浙江省为案例地搭建了一个旅游驱动乡村治理的系统动力学研究框架,虽具有一定的理论价值和实践指导意义,但是也存在一定的局限性,因此提出如下几点展望。1)基于文献和实践研究进一步科学完善旅游驱动乡村治理系统动力学模型。本文基于现有的文献构建的旅游驱动乡村治理系统动力学模型是随着理论的深入发展而不断丰富和完善的。未来以不同的案例进行实践验证,可以从实践中进一步提炼对该模型具有重要影响力的变量指标,从而提升模型的科学性。2)基于多案例对比分析拓展旅游驱动乡村治理的路径。本文提出并具体分析了旅游驱动乡村治理的系统动力学模型及其内在运行机制。然而,中国农村经济发展水平和社会结构存在的区域差异决定了治理实践中可能存在多条乡村治理驱动路径因此,需要围绕旅游驱动乡村治理研究进行更广泛的社会调查和实证检验,尤为重要的是,总结旅游驱动乡村治理的路径在不同经济发展水平、不同城乡要素流动环境、不同乡村治理水平区域的运行机制特征,以进一步提升模型的普适性。3)基于数据来源进一步拓展旅游驱动乡村治理系统动力学模型的使用范围。本文验证了旅游驱动乡村治理系统动力学模型在省级层面的应用案例,证实了旅游驱动乡村治理的路径是可行且有效的。但乡村治理的实践主要在基层,因此,还需要进一步完善系统模型,减少数据来源的限制,力争在乡村这个更微观的层面得到验证。

参考文献(References)

[1] 黄泰岩. 中国式现代化是人口规模巨大的现代化[J]. 经济学家, 2022(11): 13-14. [HUANG Taiyan. Chinese-style modernization is modernization with a huge population scale[J]. Economist, 2022(11): 13-14.]

[2] 叶兴庆. 以提高乡村振兴的包容性促进农民农村共同富裕[J]. 中国农村经济, 2022(2): 2-14. [YE Xingqing. Enhancing inclusiveness in rural revitalization and promoting the common prosperity of farmers in rural areas[J]. Chinese Rural Economy, 2022(2): 2-14.]

[3] 刘守英, 王一鸽. 从乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角[J]. 管理世界, 2018, 34(10): 128-146. [LIU Shouying, WANG Yige. From native rural China to urban-rural China: The rural transition perspective of China transformation[J]. Management World, 2018, 34(10): 128-146.]

[4] 温思美, 郑晶. 要素流动、结构转型与中国“三农”问题困境[J]. 农业经济问题, 2008(11): 4-11; 110. [WEN Simei, ZHENG Jing. Factor flow, structural transition and the dilemma for rural issues in China[J]. Issues in Agricultural Economy, 2008(11): 4-11; 110.]

[5] 罗明忠, 刘子玉. 要素流动视角下新型工农城乡关系构建: 症结与突破[J]. 农林经济管理学报, 2021, 20(1): 10-18. [LUO Mingzhong, LIU Ziyu. Construction of new industry-agriculture and urban-rural relationships from the perspective of factor mobility: Crux and breakthrough[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2021, 20(1): 10-18.]

[6] 宁志中, 张琦. 乡村优先发展背景下城乡要素流动与优化配置[J]. 地理研究, 2020, 39(10): 2201-2213. [NING Zhizhong, ZHANG Qi. Urban and rural element mobility and allocation optimization under the background of rural priority development[J]. Geographical Research, 2020, 39(10): 2201-2213.]

[7] 戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1272-1286. [GE Dazhuan, LONG Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1272-1286.]

[8] 余航, 周泽宇, 吴比. 城乡差距、农业生产率演进与农业补贴——基于新结构经济学视角的分析[J]. 中国农村经济, 2019(10): 40-59. [YU Hang, ZHOU Zeyu, WU Bi. Urban-rural disparity, the evolution of agricultural productivity and agricultural subsidies[J]. Chinese Rural Economy, 2019(10): 40-59.]

[9] 张广辉, 叶子祺. 乡村振兴视角下不同类型村庄发展困境与实现路径研究[J]. 农村经济, 2019(8): 17-25. [ZHANG Guanghui, YE Ziqi. Research on the development dilemmas and realization paths of different types of villages from the perspective of rural revitalization[J]. Rural Economy, 2019(8): 17-25.]

[10] 陶伟, 汤佩. 跨学科视角下中国农村“多维贫困”研究——概念及其研究范式[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 1-7; 105. [TAO Wei, TANG Pei. Debates on the concept of “multidimensional poverty” in rural China and its research paradigm: From an interdisciplinary perspective [J]. Human Geography, 2022, 37(5): 1-7; 105.]

[11] 胡鞍钢, 王蔚. 乡村旅游:从农业到服务业的跨越之路[J]. 理论探索, 2017(4): 21-27. [HU Angang, WANG Wei. Rural tourism: The road of transition from agriculture to the service industry[J]. Theory Exploration, 2017(4): 21-27.]

[12] 郭凌. 重构与互动: 乡村旅游发展背景下的乡村治理[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2008, 35(3): 16-22. [GUO Ling. Rural governance in rural tourism development: Reconstruction and interaction[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2008, 35(3): 16-22.]

[13] 孙九霞, 王学基. 城乡循环修复: 乡村旅游建构新型城乡关系的框架与议题[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(1): 25-32. [SUN Jiuxia, WANG Xueji. Rural-urban circular revitalization: Framework and issues of constructing new urban-rural relationship through rural tourism[J]. Journal of Southwest Minzu University (Social Sciences Edition), 2021, 42(1): 25-32.]

[14] 宁志中, 张琦, 何琼峰, 等. 乡村旅游发展中的城乡要素流动过程与机制[J]. 中国生态旅游, 2021, 11(3): 386-397. [NING Zhizhong, ZHANG Qi, HE Qiongfeng, et al. The process and mechanism of urban and rural factor flow in rural tourism development[J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2021, 11(3): 386-397.]

[15] 陆林, 任以胜, 朱道才, 等. 乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 102-118. [LU Lin, REN Yisheng, ZHU Daocai, et al. The research framework and prospect of rural revitalization led by rural tourism[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 102-118.]

[16] 刘民坤, 邓小桂, 任莉莉, 等. 城乡等值化视角下旅游驱动乡村治理的理论逻辑与作用机制[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2024, 58(1): 94-102. [LIU Minkun, DENG Xiaogui, REN Lili, et al. Theoretical logic and mechanisms of tourism-driven rural governance from the perspective of urban-rural equivalence[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences Edition), 2024, 58(1): 94-102.]

[17] 陈晓枫, 钱翀. 新型农村集体经济推进乡村治理现代化的机理与现实路径[J]. 当代经济研究, 2024(1): 46-56. [CHEN Xiaofeng, QIAN Chong. Mechanism and realistic path of promoting modernization of rural governance through new rural collective economy[J]. Contemporary Economic Research, 2024(1): 46-56.]

[18] 徐勇. 城乡一体化进程中的乡村治理创新[J]. 中国农村经济, 2016(10): 23-26. [XU Yong. Innovation of rural governance in the process of urban-rural integration[J]. Chinese Rural Economy, 2016(10): 23-26.]

[19] CLARK D, SOUTHERN R, BEER J. Rural governance, community empowerment and the new institutionalism: A case study of the Isle of Wight[J]. Journal of Rural Studies, 2007, 23(2): 254-266.

[20] 谢小芹. “脱域性治理”: 迈向经验解释的乡村治理新范式[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(3): 63-73. [XIE Xiaoqin. “Decentralized governance”: A new paradigm of rural social governance through experience interpretation[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2019, 19(3): 63-73.]

[21] GUPTA D, FISCHER H, SHRESTHA S, et al. Dark and bright spots in the shadow of the pandemic: Rural livelihoods, social vulnerability, and local governance in India and Nepal[J]. World Development, 2021, 141: 105370.

[22] 胡卫卫, 佘超. 乡村柔性治理的发生逻辑、运作机理与应用路径[J]. 兰州学刊, 2021(5): 144-155. [HU Weiwei, SHE Chao. The occurrence logic, operation mechanism and application path of rural flexible governance[J]. Lanzhou Academic Journal, 2021(5): 144-155.]

[23] CAMARERO L, OLIVA J. Thinking in rural gap: Mobility and social inequalities[J]. Palgrave Communications, 2019, 5(1): 1-7.

[24] 巩蓉蓉, 何定泽, 吴本健. 乡村振兴背景下脱贫地区韧性治理: 机理与路径[J]. 世界农业, 2021(11): 35-45. [GONG Rongrong, HE Dingze, WU Benjian. Resilient governance in poverty-stricken areas under the background of rural revitalization: Mechanism and path[J]. World Agriculture, 2021(11): 35-45.]

[25] 郭科. 流动性治理: 乡村社会治理的未来趋向[J]. 领导科学, 2021(4): 39-43. [GUO Ke. Liquidity governance: Future trends in rural social governance[J]. Leadership Science, 2021(4): 39-43.]

[26] DUFTY-JONES R. Governmentalities of mobility: The role of housing in the governance of Australian rural mobilities[J]. Journal of Rural Studies, 2015, 42: 63-78.

[27] 胡卫卫, 张国磊, 唐伟杰. 乡村柔性治理能力的情境透视、培育机制与建构路径研究[J]. 农林经济管理学报, 2022, 21(3): 352-359. [HU Weiwei, ZHANG Guolei, TANG Weijie. Situation perspective, cultivation mechanism and construction path of rural flexible governance capability[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2022, 21(3): 352-359.]

[28] 唐任伍, 郭文娟. 乡村振兴演进韧性及其内在治理逻辑[J]. 改革, 2018(8): 64-72. [TANG Renwu, GUO Wenjuan. The evolution resilience and internal governance logic of rural revitalization[J]. Reform, 2018(8): 64-72.]

[29] PENG C, MA B, ZHANG C. Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2021, 20(4): 998-1011.

[30] 黄鑫, 邹统钎, 储德平. 旅游乡村治理演变机理及模式研究——陕西袁家村1949—2019年纵向案例研究[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 93-103. [HUANG Xin, ZOU Tongqian, CHU Deping. Research on the evolution mechanism and model of tourism village governance: A vertical case study of Yuanjia village in Shaanxi from 1949 to 2019[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 93-103.]

[31] 张春燕, 周梦. 旅游型村落共同体演变的表征与动力——社会凝聚力视角下的多案例分析[J]. 江汉论坛, 2023(7): 129-136. [ZHAN Chunyan, ZHOU Meng. Characteristics and dynamics of the evolution of tourist villages community: A multi-case analysis from the perspective of social cohesion[J]. Jianghan Forum, 2023(7): 129-136.]

[32] 张圆刚, 郝亚梦, 郭英之. 共同富裕视域下乡村旅游发展的区域不平衡性: 理论内涵、关键问题与指标体系[J]. 自然资源学报, 2023, 38(2): 403-418. [ZHANG Yuangang, HAO Yameng, GUO Yingzhi. Regional imbalance of rural tourism development from the perspective of common prosperity: Theoretical connotation, key issues and measurement system[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(2): 403-418.]

[33] 刘鲁. 多元文化视角下乡村旅游与空间重构研究——以北京怀柔北沟村为例[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 148-155. [LIU Lu. Rural tourism and spatial reconstruction from the perspective of multi-culturalism: A case study of Beigou village, Beijing[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 148-155.]

[34] 王兴中. 要素流动与我国地带间的产业梯度转移[J]. 改革与战略, 2006(1): 94-96. [WANG Xingzhong. The flow of factors and the industrial gradient transfer between regions in China[J]. Reform amp; Strategy, 2006(1): 94-96.]

[35] 张晓东, 何攀. 要素流动对城乡融合发展的影响机理——分地区比较研究[J]. 产业经济评论, 2018, 17(4): 133-166. [ZHANG Xiaodong, HE Pan. The mechanism of the influence of factor flow on the development of urban-rural integration: A comparative study in different regions[J]. Review of Industrial Economics, 2018, 17(4): 133-166.]

[36] 乔翠霞. 城乡协调发展视域下的资源要素流动问题研究: 从微观机理到宏观效应[J]. 山东师范大学学报(社会科学版), 2020, 65(3): 99-107. [QIAO Cuixia. Research on urban-rural resource factor flow: From micro-mechanism to macro-effect[J]. Journal of Shandong Normal University (Social Sciences Edition), 2020, 65(3): 99-107.]

[37] 孙九霞, 王淑佳. 基于乡村振兴战略的乡村旅游地可持续发展评价体系构建[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 289-306. [SUN Jiuxia, WANG Shujia. Construction on evaluation system of sustainable development for rural tourism destinations based on rural revitalization strategy[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 289-306.]

[38] FLEISCHER A, FELSENSTEIN D. Support for rural tourism: Does it make a difference?[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(4): 1007-1024.

[39] 完世伟, 汤凯. 城乡要素自由流动促进新发展格局形成的路径研究[J]. 区域经济评论, 2021(2): 47-55. [WAN Shiwei, TANG Kai. Study on the path of free flow of factors between urban and rural areas on the new development pattern[J]. Regional Economic Review, 2021(2): 47-55.]

[40] 施德浩, 陈浩, 于涛. 城市要素下乡与乡村治理变迁——乡村振兴的路径之辩[J]. 城市规划学刊, 2019(6): 107-113. [SHI Dehao, CHEN Hao, YU Tao. Urban resource flow to the countryside and the changes of rural governance: Debate on the paths of rural vitalization[J]. Urban Planning Forum, 2019(6): 107-113.]

[41] SUN J, LING L, HUANG Z J. Tourism migrant workers: The internal integration from urban to rural destinations[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 84: 102972.

[42] 向延平. 乡村旅游驱动乡村振兴内在机理与动力机制研究[J]. 湖南社会科学, 2021(2): 41-47. [XIANG Yanping. Research on the internal mechanism and dynamic mechanism of rural revitalization driven by rural tourism[J]. Hunan Social Sciences, 2021(2): 41-47.]

[43] 蔡克信, 杨红, 马作珍莫. 乡村旅游: 实现乡村振兴战略的一种路径选择[J]. 农村经济, 2018(9): 22-27. [CAI Kexin, YANG Hong, MA Zuozhenmo. Rural tourism: A path choice to implement the rural revitalization strategy[J]. Rural Economy, 2018(9): 22-27.]

[44] 王华, 苏伟锋. 旅游驱动型乡村绅士化过程与机制研究——以丹霞山两村为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 69-80. [WANG Hua, SU Weifeng. Tourism-driven rural gentrification: Cases study of two villages in Danxia Mount[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 69-80.]

[45] 宋凡金, 王爱忠, 王东强. 统筹城乡发展中乡村旅游开发与农村空心化治理[J]. 农业现代化研究, 2015(5): 755-759. [SONG Fanjin, WANG Aizhong, WANG Dongqiang. Rural tourism development and rural-hollowing governance under the background of balancing urban and rural development[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015(5): 755-759.]

[46] 周巍. 乡村旅游对基层社会治理的影响及应对策略——以惠州市霞角村为例[J]. 社会科学家, 2020(3): 94-99. [ZHOU Wei. The impact of rural tourism on grassroots social governance and countermeasures: A case study of Xiajiao village, Huizhou city[J]. Social Scientist, 2020(3): 94-99.]

[47] NUNKOO R. Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital?[J]. Journal of Destination Marketing amp; Management, 2017, 6(4): 277-285.

[48] ÇAKAR K, UZUT I. Exploring the stakeholders role in sustainable degrowth within the context of tourist destination governance: The case of Istanbul, Turkey[J]. Journal of Travel amp; Tourism Marketing, 2020, 37(8/9): 917-932.

[49] 王金伟. 民族旅游村寨社区治理绩效影响因素与组态路径研究——基于20个案例的模糊集定性比较分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(8): 184-191. [WANG Jinwei. A study on the influencing factors and configuration path of governance performance in ethnic tourism villages and communities: A fuzzy set qualitative comparative analysis based on 20 cases[J]. Journal of Southwest University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2021, 42(8): 184-191.]

[50] 张凌媛, 吴志才. 乡村旅游社区多元主体的治理网络研究——英德市河头村的个案分析[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 40-56. [ZHANG Lingyuan, WU Zhicai. Network governance of multiple subjects in a rural tourism community: A case study of Hetou village in Yingde city[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 40-56.]

[51] 蔡雪玲, 庞智强. 中国式乡村治理现代化测度与空间收敛性研究[J]. 中国农业资源与区划, 2024, 45(4): 88-102. [CAI Xueling, PANG Zhiqiang. Research on modernization measurement and spatial convergence of Chinese rural governance[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2024, 45(4): 88-102.]

[52] 陈培彬, 陈斯友, 林家俊, 等. 乡村治理成效评价与分类提升策略[J]. 统计与决策, 2022, 38(2): 174-178. [CHEN Peibin, CHEN Siyou, LIN Jiajun, et al. Effectiveness evaluation and classification promotion strategy of rural governance[J]. Statistics and Decision Making, 2022, 38(2): 174-178.]

[53] 张四灿, 张云. 乡村振兴战略背景下乡村治理的绩效评价体系研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2022, 39(3): 127-136. [ZHANG Sican, ZHANG Yun. Research on the performance evaluation system for rural governance in the perspective of the strategy of rural revitalization[J]. Journal of Yunnan Nationalities University (Social Sciences Edition), 2022, 39(3): 127-136.]

[54] 姚旻, 赵爱梅, 宁志中. 中国乡村旅游政策: 基本特征、热点演变与“十四五”展望[J]. 中国农村经济, 2021(5): 2-17. [YAO Min, ZHAO Aimei, NING Zhizhong. Chinas rural tourism policies: Basic characteristics, hot topics evolution and prospect for the 14th five-year plan[J]. Chinese Rural Economy, 2021(5): 2-17.]

[55] FORRESTER J W. Industrial dynamics[J]. Journal of the Operational Research Society, 1997, 48(10): 1037-1041.

[56] 朱帮助, 唐隽捷, 江民星, 等. 基于系统动力学的碳市场风险模拟与调控研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(7): 1859-1872. [ZHU Bangzhu, TANG Junjie, JIANG Minxing, et al. Simulation and regulation of carbon market risk based on system dynamics[J]. Systems Engineering— Theory amp; Practice, 2022, 42(7): 1859-1872.]

[57] 张俊, 程励. 旅游发展与居民幸福: 基于系统动力学视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 12-24. [ZHANG Jun, CHENG Li. Tourism development and residents’ happiness from the perspective of system dynamics[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(8): 12-24.]

[58] LIU X, ZENG M. Renewable energy investment risk evaluation model based on system dynamics[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 73: 782-788.

[59] 唐健雄, 李奥莎, 刘雨婧. 旅游城镇化驱动乡村振兴的影响效应研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2023(1): 174-185. [TANG Jianxiong, LI Aosha, LIU Yujing. Study of the effect of tourism urbanization on rural revitalization[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2023(1): 174-185. ]

[60] 刘开迪, 杨多贵, 王光辉, 等. 基于系统动力学的生态文明建设政策模拟与仿真研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(8): 209-220. [LIU Kaidi, YANG Duogui, WANG Guanghui, et al. Policy modeling and simulation on ecological civilization construction in China based on system dynamics [J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(8): 209-220.]

[61] 刘钒, 于子淳, 邓明亮. 数字经济发展影响乡村振兴质量的实证研究[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(12): 47-57. [LIU Fan, YU Zichun, DENG Mingliang. An empirical study on the impact of digital economy development on the quality of rural revitalization[J]. Science amp; Technology Progress and Policy, 2024, 41(12): 47-57.]

[62] 马太超, 张春华, 邓宏图. 多重逻辑下乡村治理的“漂移”——以东北某村粮食补贴政策调整为例[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2024(1): 137-146. [MA Taichao, ZHANG Chunhua, DENG Hongtu. The “drift” of rural governance under multiple logic: Take the adjustment of grain subsidy policy in a village in northeast China as an example[J]. Journal of Northeast Normal University (Philosophy and Social Sciences Editicon), 2024(1): 137-146.]

[63] 王家合, 杨倩文. 数字技术赋能乡村公共服务价值共创: 结构、过程与结果[J]. 理论探讨, 2024(1): 70-78. [WANG Jiahe, YANG Qianwen. Digital technology empowers rural public service value co-creation: Structure, process, and results[J]. Theoretical Investigation, 2024(1): 70-78.]