互惠利他的先行优势:品牌的互惠角色影响消费者亲社会行为*

2025-02-15孙瑾杨静舒

摘 "要""在当前强调社会责任传播与披露的背景下, 品牌与利益相关方的互动成为影响人们参与公益事业的重要因素。作为观察者, 个体通常消极评价品牌追求利益的善行。然而, 当品牌在互惠关系中率先发起利益并获得回报后, 观察者在新情境中对品牌的响应表现出比回报一方更高的亲社会性。具体而言, 本研究探究了品牌的互惠角色(发起者vs.回报者)对消费者亲社会行为的作用机理及边界条件。通过1项二手数据和4项设计实验发现:相较于回报者的角色, 品牌在互惠关系中担任发起者的角色会提升消费者对其善行的内在动机归因, 从而激励自己积极参与品牌倡导的亲社会行为。然而, 当品牌具有疏离外部群体(vs.成员群体)标签时, 该效应会发生逆转。本研究丰富了互惠关系的不对称性和传递性研究, 同时从资源循环的情境角度补充了先行优势。

关键词""亲社会行为, 互惠关系, 发起者, 回报者, 群体标签

分类号""B849: F713.55

1 "引言

社会责任的传播与披露是品牌彰显自身价值、营造良好社会氛围的重要形式。政府、新闻媒体和企业通过讲述品牌故事、披露社会责任和ESG (环境、社会和治理)信息, 致力于创造更大的经济社会价值, 激发整个社会向上向善的正能量。例如, 美团2021年发起“青山科技基金”资助科研群体, 不仅实现了一系列环保创新成果的回报, 还带动消费者共同推动环保公益进程; 而康师傅则将脱贫、助残等善行定位于“回馈社会”, 驱动消费者参与品牌公益传播和互动。为了鼓励人们积极履行提升他人福祉的亲社会行为, 现有研究强调了社会关系和社会互动的重要性(Jung et al., 2020)。这不仅是因为个体能够作为参与者直接参与亲社会相关的互动(Spielmann, 2020), 也能够作为观察者暴露在其他成员的社会关系中, 通过学习、模仿社会实践培养自己的亲社会性(Jung et al., 2020)。以往的研究较多关注个体观察亲友、情侣、同伴等微观个体之间社会互动后的亲社会响应(Cakanlar et al., 2023; Zhao et al., 2022; 张玮玮"等, 2023), 而品牌作为重要的群组构成, 较少研究关注品牌作为焦点行为者参与的社会关系。尽管以往的研究探讨了品牌参与慈善的顺序和品牌道德行为会如何影响消费者对品牌的评价(Newman amp; Brucks, 2018; Silver et al., 2021), 但是这种单向给予的视角未将品牌置于社会交换和有条件付出的情境, 忽略了“在给予他人帮助后获得回报”的互惠利他, 也较少关注消费者在观察品牌行为之后的亲社会响应。鉴于当前较多品牌通过联名、网络互动等形式与慈善团体或者同行广泛合作、双向受益, 品牌与品牌、消费者、社会团体等其他社会成员的互惠关系成为影响观察方亲社会决策的重要背景。由此, 当品牌作为焦点行为者参与到未来会得到回报的互惠关系时, 个体的行为响应是否会因交换顺序而有所差异尚未可知。因此, 本文将从焦点品牌的发起者和回报者的互惠角色出发, 以消费者在新情境中参与品牌倡导的亲社会行为为研究对象, 探究其两者之间的关系与内在机制。

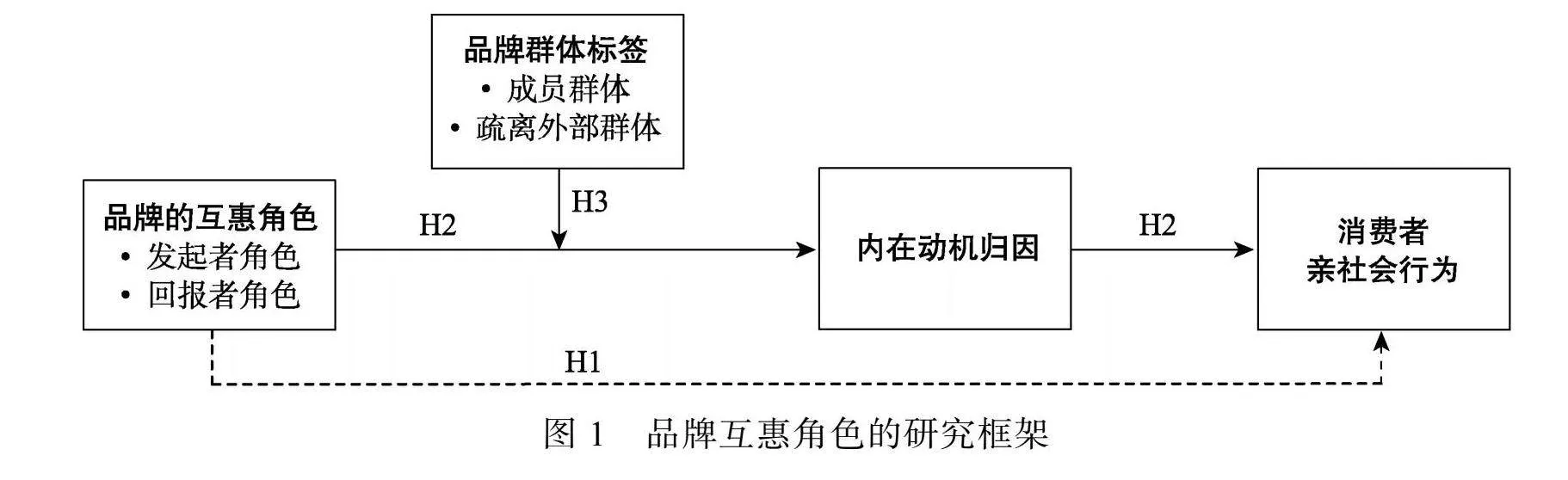

本文通过探讨品牌互惠角色(发起者"vs. 回报者)对消费者亲社会行为的影响, 首先深化了学界对亲社会行为前置因素的认识, 为确认互惠关系下的先行优势提供了实证证据。其次, 本研究确认了内在动机归因对于消费者在亲社会响应中的内在机制。最后, 本研究识别出了品牌群体标签在品牌的互惠角色影响消费者亲社会行为中的调节作用。实践层面, 本研究立足品牌营销, 从广泛的社会交换角度为品牌、社会组织如何高效地引导可持续消费模式提供了相应的建议。

1.1""互惠角色与亲社会行为

在人际交往中, 互惠关系表现为一方的行为引发另一方的反应(Gouldner, 1960), 如“投我以桃, 报之以李” “无言不雠, 无德不报”。发起者扮演“投桃”的角色, 最先执行有益的行为向另一方提供帮助, 启动他人对交换进行决策(Molm, 2003; Cropanzano amp; Mitchell, 2005)。如果接受利益的一方对发起者的给予做出回应, 返还了相应的资源或利益, 则成为互惠关系中的回报者, 通过“报李”实现双向交换(Cropanzano amp; Mitchell, 2005; 邹文篪"等, 2012)。互惠存在于人与人之间的微观社会结构中, 也存在于品牌、社会群体和消费者等群体的宏观层面(Blau, 1964)。例如, 品牌作为互惠参与者, 可以与其他品牌互换资源(Hoppner amp; Griffith, 2011)、与社会群体共同履行社会责任(Chen amp; Huang, 2016)、组织面向消费者的折扣活动和环保等公益活动(Goldstein et al., 2011; André et al., 2017; Xiong et al., 2018)。经济上的金钱和物质的交换以外, 回报方还能表达感激实现情感层面的回报, 满足对方的自尊需求(Cropanzano amp; Mitchell, 2005; Nowak amp; Roch, 2007)。互惠角色可以通过图文描述行为发生的顺序和因果关系进行区分(Flynn amp; Yu, 2021; 孙瑾, 杨静舒, 2023)。

本研究认为, 品牌的互惠角色会影响消费者作为观察者的亲社会行为, 从而提高其对品牌号召的积极响应。个体作为观察者会参考现有社会成员之间的交换关系(Jung et al., 2020), 因此品牌的社会关系可能影响消费者在另一时间点或情境下的亲社会决策(Romani et al., 2016)。当品牌定位于互惠关系的发起者时, 观察者通常联系到品牌的自发善举与积极品质, 比如同理心、可信度和对他人的关心(Becker-Olsen et al., 2006; 郑晓莹"等, 2015), 品牌因此具有更高的利他性主动性和暖光特质, 传递了创造社会福祉的积极意愿(Flynn amp; Yu, 2021; Giebelhausen et al., 2016), 进而获得更高的评价(Silver et al., 2021)。而作为利益既得者, 品牌的回报行为可能会被理解为减少内疚感和遵从互惠义务, 而非出于善意(Peloza et al., 2013; Flynn amp; Yu, 2021)。重要的是, 由于回报者可能采取欺骗行为拒绝偿还既得利益, 未来回报的不确定性模糊了发起者寻求自我利益引发的道德污点(Newman amp; Cain, 2014)。考虑到消费者倾向与更具优势的伙伴建立新的互动关系(Balliet et al., 2017), 由此推断品牌发起者的角色可能比回报者的角色更能激发消费者对其亲社会倡议的积极响应:

假设H1:在消费者观察品牌与其他成员之间的互惠关系时, 品牌的发起者角色比回报者角色更能激励消费者的亲社会行为。

1.2""内在动机归因的中介作用

根据归因理论(attribution theory), 个体对于特定的道德行为和事件的解释, 以及相应的认知反应, 都会受到意图和动机推断的影响(Heider, 1944)。内在动机(intrinsic motivation)指品牌由于对道德领域、社会慈善或道德义务的关注等倾向性因素而行善, 例如出于对他人关心而捐献。内在动机的核心特征在于个体从事某项活动时, 本身就感到愉悦和满足(Ryan amp; Deci, 2000)。相对而言, 当消费者认为品牌的善举受到环境或情境因素驱动时, 对内在动机就会产生质疑(Heider, 1944)。这是因为消费者认为品牌采取善举的动机在于避免惩罚或获得外部认可(Groza et al., 2011), 从而脱离事件的原本意图(Ryan amp; Deci, 2000)。

内在动机归因与行为者所处的人际关系阶段相关。在行为者首次为他人提供利益时, 他可能对受益者的实际情况知之甚少(Khodakarami et al., 2015)。此外, 在关系的早期阶段, 利益提供者对受益者的未来行为以及如何在关系中创造价值感到不确定(Verhoef et al., 2001)。因此, 在关系的初始阶段, 利他的决策通常受到内在动机的影响(Khodakarami et al., 2015)。基于这一点, 我们推测品牌的发起者角色比回报者角色更容易引发消费者的内在动机归因。这是因为在交换序列中, 发起利益属于互惠关系的早期行为。发起者在不了解另一方是否需要帮助、需要何种利益、是否会回报以及如何回报的情况下做出有益于他人的行动。因此, 其行为更多地是出于对互惠信念的支持和认可。相关研究表明, 焦点行为者积极主动的社会责任计划以及道德、温暖等特质均体现了较强的内在动机(Andreoni, 1990; Groza et al., 2011)。相对而言, 回报行为发生在互惠关系的后期阶段, 受到社会规范的驱动。回报者角色偿还负债的动机以及品牌模糊的利他特质偏离了互惠关系本身, 从而降低了消费者对品牌善行内在动机的感知。

内在动机的归因不仅影响行为者自身(即品牌),"而且还会对人际互动有重要影响。研究表明, 当消费者将公司的企业社会责任归因于内在动机时, 随后的消费者反应会更加积极(Kelley, 1973)。内在动机归因增强了个体对公司的态度和购买(Ellen et al., 2006)、信任、推荐意向(Vlachos et al., 2009)和重复赞助(Walker et al., 2010)。由此, 我们认为内在动机归因是品牌互惠角色影响消费者亲社会响应的中介因素:

假设H2:内在动机的归因中介了品牌的互惠角色(发起者vs.回报者)对消费者亲社会行为的影响。

1.3""品牌群体标签的调节作用

品牌可以代表一个参照群体, 会引发消费者对该品牌用户形象、心理利益等特征的联想(Escalas amp; Bettman, 2003)。根据以往研究, 我们选择使用成员群体(membership group)和疏离外部群体(dissociative out-group)作为品牌的标签分类(以下简称“成员品牌”和“疏离外群品牌”) (White et al., 2014)。成员群体中的个体相似性较高, 人们对成员群体的心理距离感知较近(杨德锋"等, 2021); 而疏离外部群体则是人们避免与之联系并不予以认同的群体(Katherine amp; Darren, 2008), 持有明确的负面联系和疏远动机(White et al., 2014)。例如, 对于成年服装的消费者而言, 他们可能会避免接触老年服饰这一疏离外部群体, 因为他们不愿与“苍老”相联系。之所以聚焦两者对个体亲社会行为的影响, 首先是因为个体对成员群体和疏离外部群体联想和态度较为明确, 能够对自身行为产生强烈影响(White amp; Dahl, 2006)。其次, 品牌的亲社会等道德身份与成员群体和疏离外部群体的标签联系紧密, 但与其他类型外群体之间的联系较弱(Choi amp; Winterich, 2013)。最后, 疏离外部群体往往会引发负面认知和态度, 因此研究如何使疏离外群品牌促使人们采取积极行为具有理论和实践意义。

群体标签意味着品牌在应对社会规范时采取不同的处理方式, 这是消费者进行归因的重要参考(Sherman et al., 2007)。成员群体会更强烈地激活社会规范:成员品牌应当代表一个有凝聚力、定义明确、符合规范的群体形象(Rimal amp; Lapinski, 2015)。因此, 成员品牌不仅需要遵守社会规范的承诺和义务, 还需要在群体内强化实施社会合作规范的行为, 以突显规范的意义和价值(Marques et al., 1998)。当成员品牌将自己定位为发起者角色时, 对群体规范的强化会增强消费者对内在动机的感知, 从而提升消费者自身的亲社会性。相反, 如果成员品牌将自己定位为回报者角色, 消费者可能认为成员品牌只是在遵循互惠规范, 对内在动机的感知相对较低, 对亲社会方面的积极响应也会减弱。

相对而言, 由于疏离外群品牌与个体所在的群体之间的联系较弱, 消费者甚至期望与疏离外群品牌之间存在更大的规范差异, 以避免任何潜在的关联(Katherine amp; Darren, 2008; Marques et al., 1998)。因此, 消费者通常忽视疏离外群品牌的行为动机, 甚至避免进行动机归因。然而, 消费者会将反面典型群体进行对比和反思, 以发现可能威胁自我概念的因素(Shalev amp; Morwitz, 2011; White amp; Dahl, 2006)。这个过程可能导致人们推断人群中焦点特征的平均水平高于他们预期的水平, 从而降低对自身水平的评价(“如果连破产的人都在捐款, 普通人一定比我更愿意捐款”), 最终选择从事强化自身概念的行为(Shalev amp; Morwitz, 2011)。回报者角色既传递了积极形象又未强化内群规范, 消费者会更容易接受并支持疏离外群品牌的回报行为, 进而受到其行为的激励, 提升自身的亲社会性。但是, 如果疏离外群品牌将自己定位于发起者, 消费者会难以通过动机归因理解其发起利益的行为。研究表明, 出于集体形象的动机, 当消费者了解到疏离的外部群体在积极行为方面表现较好时, 消费者更有可能在公共环境下(相对于私人环境)以积极的意图和行动做出回应(Katherine amp; Darren, 2008)。由此提出:

假设H3:品牌的群体标签在品牌的互惠角色与消费者的亲社会行为的关系中起调节作用, 具体而言:

假设H3a:对于具有成员群体标签的品牌, 品牌发起者的角色对消费者亲社会行为的激励比回报者的角色高;

假设H3b:对于具有疏离外部群体标签的品牌, 品牌的回报者的角色对消费者亲社会行为的激励比发起者的角色高。

本文的研究框架如图1所示。研究通过1项二手数据, 首先探究品牌的发起者角色和回报者角色对消费者的亲社会行为影响差异, 并且验证了品牌

群体标签(成员群体vs. 疏离外群)在品牌的互惠角色与消费者亲社会行为之间所起到的调节作用。为了进一步揭示其具体的内在影响机制, 通过4项实验再次验证了二手数据的发现, 并考察了内在动机归因所起到的中介作用和品牌群体标签的调节作用。

2 "二手数据分析:社交平台中互惠角色影响个体亲社会参与

2.1""研究目的

本研究旨在探讨品牌互惠角色对消费者亲社会行为的影响以及品牌群体标签的调节作用, 验证假设H1和假设H3。我们利用二手数据, 对新浪微博上真实的公益合作数据进行整理和分析。通过分析真实的数据, 研究检验了品牌互惠角色和品牌群体标签对消费者亲社会行为的影响, 以及微博用户对焦点行为者在互惠关系中所处不同角色的反应。在中国, 新浪微博是最具代表性的社交媒体平台之一, 因此该平台上的公益活动能够反映出一定的趋势和特点。2022年9月, 微博举办了年度公益活动“人人公益节”, 与众多媒体合作, 呼吁“我在微博做好事”。选择“人人公益节”作为研究情境, 并以官方账号作为研究对象, 具有适用性和代表性。首先, 该活动采用“传播”和“募捐”双轴驱动的模式, 触发了“跟TA做好事”和“看见好事”的观察者情境, 鼓励用户广泛参与各项活动, 为研究个体观察多方成员的互惠关系提供了条件。其次, 各账号的发布者需要为公益活动投入时间、精力和资源, 而几乎没有直接回报。然而, 发布者却能够在其他成员的互动中受益。因此, 对于企业等市场成员而言, 在公共平台发布信息是互惠驱动的行为(Yang et al., 2020)。而对于浏览者来说, 点赞和分享都被视为一种亲社会行为, 因为除了鼓励活动的参与外, 这些象征性的支持本身也在提高传播活动的可见性和可行性方面发挥着重要作用(Weiss amp; Cohen, 2019)。

2.2 "数据的收集和编码

新浪微博在活动期间设置了“公益蓝v势力榜”用于鼓励微博用户支持并参与各品牌的公益活动。本研究首先收集整理了入榜账号“爱乐融聆听计划”等微博数据, 在对数据进行清理和编码后, 进行假设验证。具体操作如下:

(1)数据收集。“人人公益节”的活动时间为2022年9月。本研究选取榜单排名前6名的账号作为互惠关系中的焦点品牌, 提升品牌多样性, 确保样本的代表性和客观性。以上账号未对微博互动设置限制、均是社会救助和环保领域的公益机构、营销模式相同, 并且参与公益活动的时间段一致, 由此排除了账号运营模式、行业特质、营销策略和活动时间对样本的引导。本研究的数据收集时间在2023年1月, 按照新浪互动榜单的统计时间, 收集了2022年9月5日至9月25日6个官微的全部内容。各账号会通过发布与公益相关推文来进行活动推广, 本研究收集了每条微博的发布账号、推文内容、评论数量、点赞数量和新浪统计的微博互动指数等信息。

(2)数据清理和编码。本研究关注品牌与其他社会成员的关系, 因此剔除了4条与社会组织参与活动无关的数据, 共347条有效样本被纳入到编码的处理。通过G*power软件计算出在显著性水平为0.05且效应量为中等水平(f = 0.25)时, 预测达到95%的统计力水平的总样本量至少为279名, 本研究的样本量具有统计检验力。研究招募了2名与本研究无关的人员, 根据发起者和回报者的定义, 对微博内容进行互惠角色编码。当微博内容为“为向骆老师一样优秀的乡村教师提供更多资源和协助” “为贵州、四川等6个省份41所乡村学校送去了丰富的创造力大礼包”等最先以自己的付出而为他人创造利益的一方时, 该账号被标记为互惠关系中的发起者, 编码为1, 共计228条。当官微对其他账号表示感谢或者表达回报时, 如“感谢@XX公益..助力气候变化” “#谢谢你好心人# …(为)开发非遗产品助力乡村困境家庭增能增收!” 该信息被标记为回报的一方, 编码为0, 共计119条。由于该时段是各品牌公益活动的宣传期, 账号会在微博后面附上需要支持的公益项目信息并倡议参与, 以使公益信息广泛传播, 避免信息不对等, 比如, 与自然同行项目的信息是:“让我们一起采取行动, 倡导绿色环保的可持续理念, 共同创造与环境相融的价值。” 研究人员对互惠角色编码报告一致率为85.88%, 意见冲突和无法判断的部分再次发送给两位人员进行讨论并得出一致判断。然后, 根据成员群体和疏离外部群体的定义, 两位研究人员又对每个账号的群体标签进行判定。"“爱健康” “爱乐融”等微博账户在名称中传递了积极参照群组, 其发布的微博被标记为成员群体, 编码为1, 共计101条。其他账户名称涉及“救援” “阿拉善” “救助”等传递了人们规避的信息, 这些参照群体则被标记为疏离外部群体, 编码为0, 共计246条。编码一致率为100%。

2.3 "结果与讨论

将标准化后的评论数量和点赞数量作为因变量, 通过单因素方差分析发现, 发起者组的评论数量显著高于回报者组(M发起者"= 0.08 vs. M回报者"= −"0.15), F(1, 345) = 3.93, p = 0.048, η2 = 0.01; 发起者组的点赞数量显著高于回报者组(M发起者"= 0.08 vs. M回报者"= −0.16), F(1, 345) = 4.4, p"= 0.037, η2 = 0.01。此外, 标准化后的微博互动指数没有显著差异, F(1, 345) = 0.84, p"= 0.361, 排除了特殊热点事件等因素引发的潜在影响。

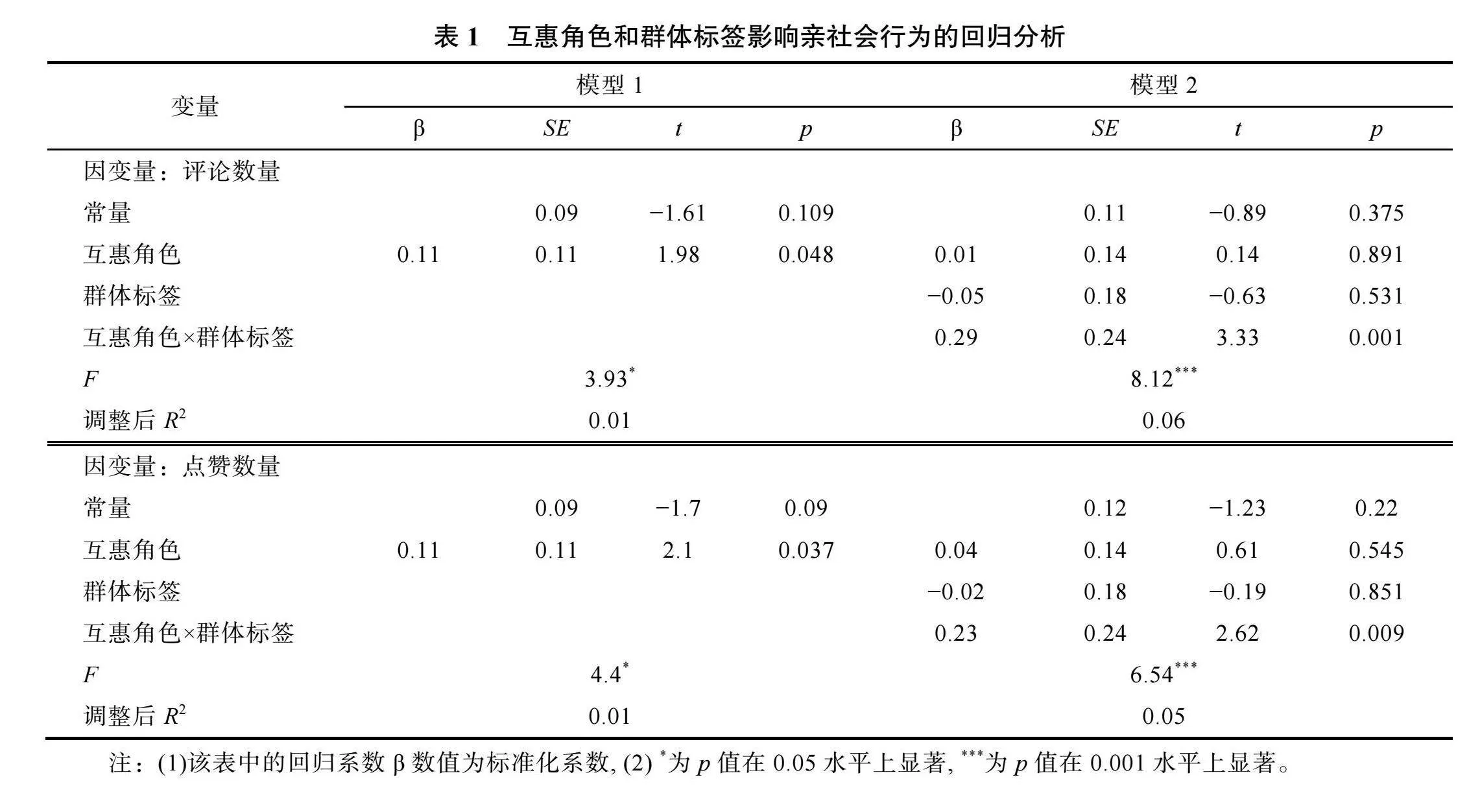

本研究进一步采用了多元线性回归的方法进行分析。以互惠角色为自变量, 以标准化的评论数和点赞数为因变量。首先计算VIF值, 最大值1.79, 小于5 (Hair et al., 2006), 说明自变量之间不存在严重的多重共线性问题。如表1所示, 品牌的互惠角色对浏览者的评论数量的影响显著(β"="0.11, SE = 0.11, t = 1.98, p = 0.048), 模型调整后R2为0.01。此外, 品牌的互惠角色对点赞数量影响显著(β = 0.11, SE"= 0.11, t"= 2.1, p = 0.037), 模型调整后R2为0.01。以上结果表明, 相对于回报者的角色, 发起者的角色定位更能激励观察者的亲社会行为, 支持了假设H1。

然后, 对自变量互惠角色、调节变量群体标签、两者的交互项和因变量进行回归分析, 构建模型2。互惠角色和群体标签的交互项对评论数量有显著的影响(β"= 0.29, SE"= 0.24, t = 3.33, p"= 0.001), 模型调整后R2为0.06。此外, 互惠角色和群体标签的交互项对点赞数量有显著的影响(β = 0.23, SE"= 0.24, t = 2.62, p"= 0.009), 模型调整后R2为0.05。以上说明, 群体标签能够调节互惠角色和亲社会行为之间的关系, 当品牌具有疏离外部群体(vs.成员群体)标签时, 品牌发起者(vs.回报者)对亲社会行为的影响减弱, 为假设H3提供了证据。

为检验账号特色的潜在影响(徐岚"等, 2020), 将6个品牌作为虚拟变量由1至6编号, 加入到上述回归分析中。回归模型中, VIF最大值为3.16, 小于5。模型1中, 品牌互惠角色对评论数量的影响依然显著(β"= 0.13, SE"= 0.11, t"= 2.38, p = 0.018),品牌虚拟变量对评论数量的影响显著(β = −0.13, SE"= 0.03, t = −2.29, p"= 0.022), 模型调整后R2为0.02。品牌互惠角色对点赞数量的影响显著(β"= 0.13, SE = 0.11, t = 2.49, p ="0.013), 品牌虚拟变量对点赞数量的影响显著(β = −0.12, SE"= 0.03, t = −2.27, p"= 0.024), 模型调整后R2为0.02。模型2中, 互惠角色和群体标签的交互项对评论数量依然有显著的影响(β = 0.29, SE"= 0.24, t = 3.35, p"= 0.001), 品牌虚拟变量的影响不显著(β"= −0.05, SE"="0.04, t = −0.77, p"= 0.44), 模型调整后R2为0.06。互惠角色和群体标签的交互项对点赞数量有显著的影响(β"= 0.23, SE"= 0.24, t = 2.65, p"= 0.009), 品牌虚拟变量的影响不显著(β"= −0.06, SE"= 0.04, t = −0.82, p"= 0.411), 模型调整后R2为0.06。结果表明, 在控制了品牌特色之后, 假设仍得到支持。

本研究检验了品牌在与其他社会成员之间互惠关系中的角色(发起者vs. 回报者)如何影响消费者的亲社会行为, 以及品牌群体标签的调节作用。通过二手数据分析, 我们解决了在亲社会意愿和行为之间的偏差问题, 从而更真实地反映了互惠关系中角色对消费者行为的影响。该研究也排除了实验效应的备择解释, 即参与者察觉到实验者的意图, 并在无意中遵从(Jung et al., 2020)。为了进一步验证品牌的互惠角色对消费者亲社会行为影响的内在机制, 本文继续通过设计实验对内在动机归因的中介效应进行验证。

在正式实验中, 我们通过多种场景和形式测量亲社会行为。在捐赠类型与资源形式的选择上, 捐赠作为亲社会行为的主要表现形式, 可以涉及金钱、血液、劳务等多种资源(Yang amp; Hsee, 2022; 张玮玮"等, 2023)。因此, 我们根据具体实验情境选择合适的捐赠类型进行测量:实验1、2和4为金钱捐赠, 实验3中为步数捐赠, 以全面了解不同形式下的亲社会行为。其次, 亲社会行为的意向性与实际执行密切相关(Jung et al., 2020), 因此在对真实亲社会行为测量后, 正式实验侧重于测量个体参与慈善和公益活动的意愿, 以帮助理解和把控个体行为意图, 并更准确地推断个体的行为模式及其动机。此外, 品牌偏好与亲社会行为之间存在着密切关系(Strahilevitz, 1999), 在品牌相关的慈善公益活动中, 个体的亲社会行为反映了对特定品牌的偏好。因此, 我们通过真实品牌和虚拟品牌考察互惠角色对消费者亲社会行为的影响, 尤其是在不同社会关系构建下的表现。

3 "实验1:验证真实品牌的互惠角色的主效应

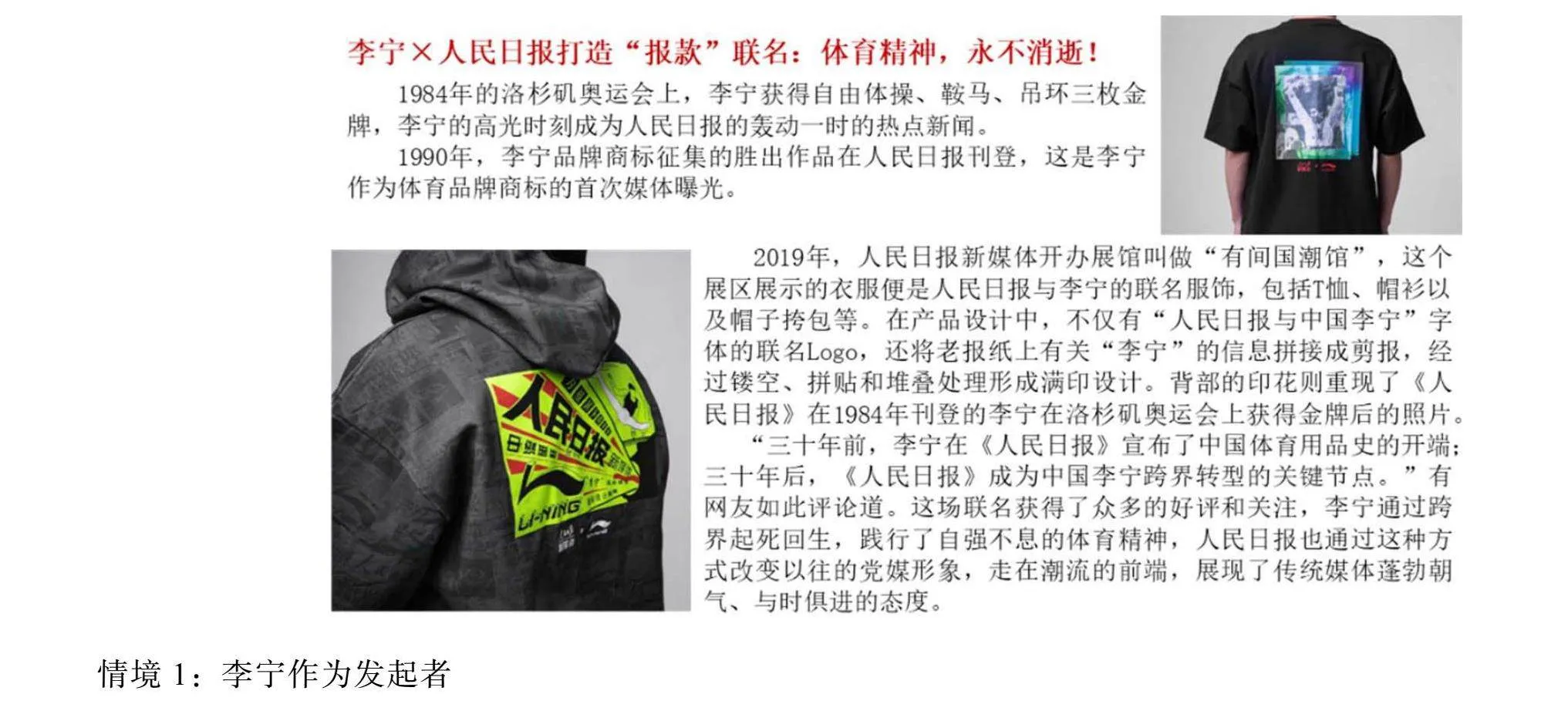

实验1旨在检验假设"H1和假设H2是否成立, 即消费者在观察品牌与其他成员之间的互惠关系时, 品牌的发起者角色比回报者角色更能激励消费者的亲社会行为, 内在动机归因为中介机制。实验1选择“国潮”的品牌联名体现互惠依存的情境, 使用大众熟悉的体育品牌“李宁”和官方媒体“人民日报”的联名案例体现品牌与品牌之间的互惠关系。

3.1 "实验设计与测量

实验为品牌互惠角色(发起者"vs. 回报者"vs. 对照组)单因素被试组间设计, 因变量为亲社会行为的两种形式:参与意愿和捐款金额。本研究纳入了无角色的情境作为对照, 以检验明确的角色是否比无角色更能激励亲社会行为。实验1通过专业问卷网站Credamo在线进行。实验过程中被试者被随机分配至李宁担任发起者角色(人民日报担任回报者角色)、李宁担任回报者角色(人民日报担任发起者角色)和对照组三个实验情境中, 阅读新闻后分别回答角色和注意力检查题项、捐赠意愿、内在动机归因和个人信息四类问题。实验首先排除错误回答注意力检查和捐款数额不在规定数值区间的参与者16人, 将198份问卷用于下一步分析。

(1)品牌互惠角色的操纵:互惠角色的操纵参照Flynn和Yu (2021)的情境阅读方法, 随机让参与者阅读一则李宁和人民日报国潮联名的新闻信息。新闻采用平面广告形式, 由文字和图片构成。为避免广告设计对实验结果产生干扰, 发起者和回报者的广告采用相同的排版和背景图片, 并且字数相近。李宁作为与人民日报之间互惠关系发起者的介绍主要为:1984年李宁在奥运会的高光时刻和1990年李宁开创中国体育用品品牌为人民日报创造了新闻热点, 而2019年人民日报通过开办“有间国潮馆”推动李宁的跨界转型。最后用“三十年前, 李宁在《人民日报》宣布了中国体育用品史的开端; 三十年后, 《人民日报》成为中国李宁跨界转型的关键节点”作为总结。李宁作为回报者的新闻梗概主要为:人民日报在1984报道了李宁在奥运会的高光时刻, 在1990年报道了李宁体育用品事业的开端, 而2019年李宁通过产品联名向人民日报致敬, 并用“三十年前, 《人民日报》见证了中国体育用品品牌李宁的诞生; 三十年后, 中国李宁把《人民日报》印在李宁的服装上”作为总结。对照组的情境与李宁的角色无关, 选取了一则关于2022北京冬季奥运会场馆介绍的新闻(具体操纵材料请见附录)。所有被试均需填写改编的互惠角色检查题项(Flynn amp; Yu, 2021):“根据你刚刚读到的新闻内容, 在李宁−人民日报的关系中, 哪一方首先让对方受益?”, 并提供李宁、人民日报、我不知道三个选项。

(2)变量测量:亲社会行为的测量是将Yang和Hsee (2022)的慈善意愿加以调整, 询问参与者是否有兴趣参与品牌李宁相关的“中国运动员教育基金会”的亲社会活动(1~7点量表)并填写0~1000元区间捐款数额。内在动机归因的量表改编自Story和Neves (2015), 包括“李宁参与旨在为其他社会成员创造福利的活动” “李宁为社会其他成员更好的发展和生活而进行投资”等6个问题。最后, 参与者提供了性别、年龄、教育和收入的个人信息。研究同时测量了被试以往对李宁的支持和熟悉程度, 以及以往的年捐款金额(Yang amp; Hsee, 2022)。

3.2 "结果与讨论

(1)操纵检验和样本信息。在李宁作为发起者的条件下, 54名参与者(81.82%)正确回答了李宁是互惠关系中首先让对方受益的一方; 在李宁作为回报者的条件下, 57名参与者(78.08%)正确回答人民日报是首先让李宁受益的一方, 证明实验操纵成功, χ2(1) = 49.75, p lt;"0.001。按照Flynn和Yu (2021)数据分析的流程, 实验进一步排除了未能通过品牌互惠角色操纵检查的参与者28人, 最终收集到170份有效问卷。利用G*power软件计算出在显著性水平为0.05且效应量(f)为0.25时, 预测达到80%的统计力水平的总样本量至少为159名, 本研究的样本量具有统计检验力。样本中男性共71人(41.8%), 平均年龄为30.17岁, 本科学历为主(68.2%), 收入7001~10000元为主(37.6%), 覆盖老中青三代、各学历水平和收入水平。此外, 三组在以往年捐款金额、李宁的支持程度和熟悉程度上没有显著差异(Fs lt; 2.01, ps gt; 0.137)。

(2)亲社会行为:将互惠角色作为自变量(对照组"= 0, 回报者"= 1, 发起者"= 2), 慈善参与意愿作为因变量进行方差分析。结果显示, 互惠角色显著影响慈善参与意愿(M发起者 = 6.13 SD = 0.8 vs. M回报者 = 5.23 SD = 1.71 vs. M对照组= 5.49 SD"= 1.25), F(2, 167) ="6.86, p = 0.001, η2 = 0.076。计划比较(planned contrast)结果表明, 当品牌被描述为互惠关系的发起者后, 被试参与李宁公益项目的意愿更高(与对照组比:t(111) = 3.2, p = 0.002; 与回报者组比:t(109) = 3.52, p = 0.001); 对照组与回报者组之间无显著差异, t(114)"= −0.95, p"= 0.345。

研究使用非参数检验(Kruskal-Wallis检验)来检查互惠角色与对照组之间捐赠金额的差异。结果显示整体效应显著(M发起者"= 348.87 SD"= 302.84 vs. M回报者"= 192.98 SD = 211.58 vs. M对照组"= 221.76 SD"= 230.8), χ2(2) = 11.81, p"= 0.003。当品牌被描述为互惠关系的发起者后, 被试参与公益项目捐赠金额比回报者组更高(χ2(1) = 3.18, p"= 0.004), 比对照组的捐赠金额更高(χ2(1) = 2.76, p"= 0.017), 回报者和对照组的差异不显著(χ2(1) = −0.45, p"= 1)。总而言之, 品牌作为互惠关系发起者的角色比回报者角色激发了消费者个体更高的慈善参与意愿和捐款金额, 实验结果支持了假设H1。

(3)内在动机归因的中介检验:内在动机测量量表的可靠性良好(α = 0.82), 因此使用均值进行统计。计划比较显示, 李宁作为发起者的内在动机归因显著高于回报者组(M发起者 = 5.57 SD = 0.95 vs. M回报者"= 5.12 SD = 1.05), t(109) = 2.37, p = 0.02。为了检验互惠角色对个体亲社会行为关系中内在动机的中介效应, 采用bootstrapping技术(PROCESS Model 4)进行了中介效应检验(Hayes, 2013), 样本量"5000。以慈善参与意愿为因变量, 结果表明品牌互惠角色影响内在动机归因(b"= 0.45 95% CI = [0.07, 0.83], 内在动机影响慈善参与意愿(b = 0.52; 95% CI = [0.28, 0.76]), 品牌互惠角色对个体参与意愿的效应区间不包含0 (b"= 0.67; 95% CI = [0.19, 1.15] ), 间接效应不包含0 (95% CI = [0.03, 0.62]), 说明内在动机的中介效应成立。

以捐款金额为因变量, 结果同样表明内在动机影响捐款金额(b"= 56.93; 95% CI = [8.66, 105.2]), 互惠角色对捐款金额的效应区间不包含0 (b"= 130.26; 95% CI = [31.91, 228.61), 间接效应不包括0 (95% CI = 2.03, 74.08]), 中介效应成立。因此, 互惠关系的发起者角色比回报者角色引发的内在动机归因更强, 内在动机归因在品牌的互惠角色和消费者亲社会行为之间起到中介作用, 导致更高的慈善参与意愿和捐赠金额, 假设H2得到了支持。

实验1的结果支持了假设H1和假设H2。在不同的互惠角色(发起者vs. 回报者)场景中, 无论从慈善参与意愿还是捐款的金额来看, 发起者的定位策略都产生了最好的结果。此外, 研究证明焦点品牌的内在动机更可能驱动观察者的亲社会行为。

4 "实验2:验证虚拟品牌的互惠角色主效应

实验2为一项预注册实验(https://osf.io/hq7ts), 在现有研究的基础上做如下完善:第一, 真实品牌可能存在社会地位、品类差异等干扰因素。本实验使用虚拟品牌, 采用品牌与其他消费者之间的互惠关系作为新的实验情境, 以进一步确认, 互惠角色引发的亲社会响应及其内在机制。第二, 发起者比回报者有更高的社会地位(Flynn amp; Yu, 2021), 而观察者有可能在下一轮行动中选择社会地位高的一方作为新一轮亲社会的合作者。因此, 本实验将确认焦点品牌的社会地位评价, 以排除社会地位的潜在中介解释。

4.1""实验设计与测量

实验2为品牌互惠角色(发起者"vs. 回报者)单因素被试组间设计, 采用与实验1相同的方法招募参与者。实验首先告知参与者阅读一篇虚拟品牌在另一个城市的新闻, 然后进入与实验1一致的流程。实验首先排除错误回答注意力检查和捐款数额不在规定数值区间的参与者6人, 将264份问卷用于下一步分析。

(1)品牌互惠角色的操纵:焦点品牌“乐乐外卖”作为发起者的新闻标题为“乐乐外卖:疫情当下, 满足用户需求的发起者”。新闻梗概是:疫情期间嘉安市市民面临一系列基础物资采购的难题。为此, 外卖平台乐乐外卖主动投入资金和运力, 帮助嘉安市民度过抗疫难关。而后, 平台通过疫情期间的付出, 收获了嘉安市的用户和口碑。“乐乐外卖”作为回报者的新闻标题为"“乐乐外卖:低碳降塑, 回馈用户支持的回报者”。新闻梗概是:为了解决外卖产业塑料污染的难题, 乐乐外卖得到了嘉安市用户的大力支持。随后, 平台升级积分规则和公益机制, 用于回报用户。所有被试均需填写与实验1相似的互惠角色检查题项, 并评价新闻描述事件(协助抗疫/低碳绿色)的重要性。

(2)变量测量:为了测量亲社会行为, 我们告知参与者乐乐外卖向全国用户推出一项“爱心善款捐献”的公益项目, 平台用户可以通过乐乐公益平台捐赠善款, 为欠发达地区的贫困儿童提供免费午餐、补充营养, 要求他们填写参与兴趣和0~100元之间的捐款金额, 并评价该公益活动的重要性。内在动机归因的测量与实验1一致。随后, 问卷还询问了被试对品牌社会地位的评价:“我钦佩该品牌” “我重视该品牌”和“我尊重该品牌” (Anderson et al., 2001; van de Ven et al., 2009)。最后, 参与者提供了性别、年龄、教育、收入和以往公益参与情况(1-完全参与, 7-完全不参与)等个人信息。

4.2""结果与讨论

(1)操纵检验和样本信息。在发起者的条件下, 105名参与者(82.68%)正确回答了焦点品牌“乐乐外卖”是互惠关系中首先让对方受益的一方; 在回报者的条件下, 107名参与者(78.1%)正确回答了嘉安市民是最先让焦点品牌收益的一方, 证明实验操纵成功, χ2(1) = 97.44, p lt;"0.001。排除了未能通过品牌互惠角色操纵检查的参与者52人后, 最终收集到212份有效问卷。利用G*power软件计算出在显著性水平为0.05且效应量(f)为0.25时, 预测达到95%的统计力水平的总样本量至少为210名, 本研究的样本量具有统计检验力。样本中男性共80人(37.7%), 平均年龄为29.58岁, 本科学历为主(62.7%), 收入10000元以上为主(23.6%), 覆盖老中青三代、各学历水平和收入水平。此外, 两组在对新闻中品牌参与事件重要性的评价、“爱心善款捐献”公益项目重要性的评价、以往公益参与水平上没有显著差异(Fs lt; 3.48, ps gt; 0.063)。

(2)亲社会行为:将互惠角色作为自变量(回报者"= 0, 发起者"= 1), 公益参与意愿作为因变量进行方差分析。结果发现, 互惠角色会显著影响人们的公益参与意愿(M发起者 = 6.16 SD = 0.8 vs. M回报者 = 5.87 SD = 1.09), F(1, 210) = 4.96, p = 0.027, η2 = 0.023。计划比较结果表明, 发起者组和回报者组之间的差异显著, t(210) = 2.23, p"= 0.027。非参数检验Mann-Whitney分析结果表明, 发起者组报告的平均捐款金额比回报者组高(M发起者"= 61.75 SD"= 29.3 vs. M回报者"= 46.68 SD = 29.56), χ2(1) = 3.52, p"lt; 0.001。以上说明, 品牌的发起者角色相对于回报者角色更能激发消费者个体更高的慈善参与意愿和捐款金额, 实验结果支持了假设H1。

(3)内在动机归因的中介检验:计划比较分析显示, 发起者组的内在动机归因(α"= 0.82)显著高于回报者组(M发起者 = 6.01 SD = 0.72 vs. M回报者"= 5.8 SD = 0.78), t(210) = 2.09, p = 0.038。采用与实验1相同的PROCESS Model 4进行了中介效应检验(Hayes, 2013)。结果表明品牌互惠角色影响内在动机归因(b"= 0.22 95% CI = [0.01, 0.42)], 内在动机影响慈善参与意愿(b"= 0.77; 95% CI = [0.63, 0.91]), 品牌互惠角色对个体参与意愿的效应区间包含0 (b"= 0.13; 95% CI = [−0.08, 0.34]), 间接效应不包含0 (95% CI = [0.01, 0.36]), 说明内在动机的中介效应成立。以捐款金额为因变量, 结果同样表明内在动机影响捐款金额(b"= 14.98; 95% CI = [10.05, 19.9]), 互惠角色对捐款金额的效应区间不包含0 (b"= 11.84; 95% CI = [4.39, 19.3]), 间接效应不包含0 (95% CI = [0.17, 6.44]), 中介效应成立, 支持了假设H2。

(4)排除备择解释:首先对社会地位(α = 0.78)进行单因素方差分析。结果表明互惠角色的操纵未影响品牌的社会地位, F(1, 210) = 0.46, p ="0.498。其次, 社会地位在互惠角色对亲社会行为的主效应中均未发现任何显著的中介作用(参与意愿:95% CI = [−0.03, 0.11]; 捐款金额:95% CI = [−1.05, 3.93])。上述结果排除了社会地位的竞争性解释。

实验2的结果再次支持了假设"H1和假设H2。对于虚拟的品牌和事件, 品牌发起者的互惠角色引发的消费者亲社会响应会高于回报者的角色定位, 内在动机归因起到中介作用, 社会地位的潜在解释被排除。

5 "实验3:验证框架效应下的互惠角色主效应

实验3旨在对品牌互惠角色对消费者亲社会行为的主效应和内在动机归因的中介效应再次加以验证。在实验1和实验2中, 实验刺激材料发起者和回报者的描述顺序与互惠的发起和回报行为顺序一致, 因此参与者可能会受到品牌出现先后次序及频率的影响, 引发对一个客观问题的描述不同而产生差异的框架效应(Tversky amp; Kahneman, 1981)。因此, 实验3的目的在于确认框架效应是否会对互惠角色的主效应有影响。此外, 实验3通过使用相同行业的虚拟品牌和相同的互惠事件作为实验情境, 进一步减少实验的潜在干扰。

5.1""实验设计与测量

实验3采用2 (品牌互惠角色:发起者vs.回报者) × 2 (焦点品牌出现次序: 先vs.后)的组间实验设计, 采用与实验1相同的方法收集数据, 并初步剔除错误回答注意检测的23份问卷, 得到242份问卷。实验过程中参与者将随机进入到4种场景中。参与者首先被要求阅读一则虚构的物流品牌材料, 以操纵品牌的互惠角色和出现次序。阅读完材料后, 参与者分别完成亲社会行为、动机归因、互惠角色、品牌特质和感知义务等测量, 随后回答自己的个人信息。

(1)互惠角色和出现次序的操纵:本研究使用两个虚拟的物流品牌“快信”和“速行”作为品牌与品牌互惠关系中的发起者(vs. 回报者)角色, 其中“快信”为焦点品牌。品牌“快信”担任发起者并且以优先次序出现的主要梗概为:物流品牌快信宣布在当前环境问题日益严峻的背景下发起清尘计划, 主动投资并分享经验, 将低碳减排转变为可持续投资, 并吸引速行等合作品牌参与。作为受益者, 速行获得了价值相当于300万元的清洁能源。速行随后宣布投资300万元支持清尘计划, 强调通过资源回馈推动物流行业的绿色化发展。品牌“快信”担任回报者并且后出现的操纵是将上述两个品牌互相对调。品牌“快信”担任回报者同时以优先次序出现的主要内容为:物流品牌快信宣布在当前环境问题日益严峻的背景下向清尘计划投资300万元, 强调通过资源回馈推动物流行业的绿色化发展。作为该计划的受益者, 快信已获得相当于300万元的清洁能源价值。清尘计划由另一物流品牌速行发起, 速行率先投资并分享经验, 将低碳减排转变为可持续投资, 主动承担了社会责任。品牌“快信”担任发起者并且后出现的操纵是将上述两个品牌互相对调。操纵检验与之前实验相同, 参与者需要选择最先发起利益的一方。

(2)变量测量:亲社会行为的测量是告知品牌“快信”正在向社会组织一项“捐步数"绿色出行”的活动, 询问参与者是否有兴趣参与并填写0~10000区间的捐赠步数。内在动机归因的测量是让参与者评价焦点品牌:“真正为了自然和社会更好的发展而进行投资” “出于可持续的目的参与了社会负责的倡议并提供支持” “积极参与促进社会福祉的活动和项目” (Du et al., 2007; Ellen et al., 2006)。此外, 问卷还测量了外在动机归因(attribution of extrinsic motivation), 包括“致力于社会责任倡议, 旨在获得更多的投资收益” “参与对社会负责的活动是因为感到参与此类活动的社会压力” “希望通过参与对社会负责的举措来增加利润” (Du et al., 2007; Ellen et al., 2006)。感知品牌效能(brand efficacy)包括三个项目“(焦点品牌)活动质量很高” “与高水平的表现相关” “比大多数其他公司的活动更高效” (Garvey et al., 2015)。感知诚恳(sincerity)从“真诚” “道德” “富有情感”和“以社会为导向”四个方面评价品牌。参与者也评价了材料中对品牌的感知义务(perceived obligation), 包括"“(焦点品牌)别无选择, 只能提供支持” “自愿提供支持(反向计分)” “可以自行选择是否提供支持, 但他想提供(反向计分)” (Flynn amp; Yu, 2021)。以上问题由1-非常不同意至7-非常同意测量。感知可行(workability)的测量则是由1~7由低至高的水平评价焦点品牌的工作能力(Ilmarinen, 2007)。最后, 参与者提供了个人信息。

5.2""结果与讨论

(1)操纵检验和样本信息。在发起者的条件下, 105名参与者(89.74%)正确回答了焦点品牌“快信”是互惠关系中首先让对方受益的一方; 在回报者的条件下, 103名参与者(82.4%)正确作答, 证明实验操纵成功, χ2(1) = 126.13, p lt;"0.001。剔除34份未能通过操纵检验的问卷后, 最终有208份用于下一步分析。通过G*power 软件计算出在显著性水平为0.05且效应量为中等水平(f"= 0.25)时, 预测达到90%的统计力水平的总样本量至少为172名, 本研究的样本量具有统计检验力。其中男性76人(36.5%), 平均年龄:29.62岁, 本科学历(71.6%)和月收入7001~10000元(25%)为主, 样本覆盖各个群体。

(2)亲社会行为:将公益参与意愿作为因变量进行方差分析。结果发现, 互惠角色会显著影响人们的公益参与意愿(M发起者 = 6.16 SD = 0.83 vs. M回报者 = 5.79 SD = 0.89), F(1, 206) = 9.72, p = 0.002, η2 = 0.05; 发起者组和回报者组之间的公益参与意愿差异显著, t(206) = 3.14, p"= 0.002。焦点品牌的出现次序对公益参与意愿的影响不显著, F(1, 206) = 0.07, p = 0.791; 互惠角色与出现次序的交互效应不显著, F(1, 206) = 0.12, p = 0.729。

接下来, 使用Kruskal-Wallis检验来检查4组之间捐赠步数的差异。结果显示整体效应不显著, χ2(3) = 5.72, p"= 0.126。进一步分析表明, 当焦点品牌被描述为互惠关系的发起者后, 被试的捐赠数量比回报者组更高(M发起者"= 8199.1 SD"= 2281.02 vs. M回报者"= 7532.14 SD = 2494.18), χ2(1) = 4576.5, p"= 0.043; 品牌先出现与后出现之间的差异不显著, χ2(1) = 5315.5, p"= 0.826。以上说明, 品牌的发起者的角色比回报者角色激发了消费者个体更高的慈善参与意愿和捐赠数量, 但是焦点品牌的出现次序并不影响消费者的亲社会行为。实验结果再次支持了假设H1, 并排除了焦点品牌出现次序的框架效应。

(2)内在动机归因的中介检验:发起者组的内在动机归因(α = 0.7)显著高于回报者组(M发起者 = 6.14 SD = 0.74 vs. M回报者"= 5.65 SD = 0.72), t(206) = 4.8, p"lt; 0.001。PROCESS Model 4分析结果表明, 品牌互惠角色影响内在动机归因(b"= 0.49 95% CI = [0.29, 0.69)], 内在动机归因影响公益参与意愿(b"= 0.47; 95% CI = [0.32, 0.62]), 品牌互惠角色对个体参与意愿的效应区间包含0 (95% CI = [−0.08, 0.38]), 间接效应不包含0 (95% CI = [0.11, 0.38]), 说明内在动机归因的中介效应成立。以捐赠步数为因变量, 结果同样表明内在动机归因影响捐赠数量(b"= 1124.88; 95% CI = [701.24, 1548.52]), 互惠角色对捐赠数量的效应区间包含0 (95% CI = [−527.92, 769.05]), 间接效应不包括0 (95% CI = [220.15, 970.58]), 中介效应成立, 支持假设H2。

(4)排除备择解释:研究对外在动机、感知义务、品牌效能、感知真诚和感知可行的潜在解释进行排除。单因素方差分析表明互惠角色不影响外在动机归因(α = 0.72)、感知义务(α = 0.67)和可行性(Fs lt; 2.68, ps"gt;"0.103), 同时品牌效能(α = 0.74)和感知真诚(α"= 0.81)在发起者组和回报者组之间差异显著(品牌效能:F(1, 206) = 10.73, p ="0.001, η2 = 0.05; 感知真诚:F(1, 206) = 5.17, p ="0.024, η2 = 0.02)。接下来, 将以上变量与内在动机归因作为中介变量进行分析(Model 4, 样本量"5000), 在公益参与意愿的分析中未发现任何显著的中介作用(外在动机归因:95% CI = [−0.03, 0.07]; 感知义务:95% CI = [−0.04, 0.17]; 品牌效能:95% CI = [−0.09, 0.12]; 感知真诚:95% CI = [−0.03, 0.13]; 感知可行:95% CI = [−0.02, 0.1])。同时, 在捐赠数量的分析上均未发现显著的中介作用(外在动机归因:95% CI = [−182.95, 16.15]; 感知义务:95% CI = [−212.75, 30.64]; 品牌效能:95% CI = [−258.13, 254.71]; 感知真诚:95% CI = [−215.12, 157.14]; 感知可行:95% CI = [−16.1, 259.85])。上述结果排除了以上因素的竞争性解释。

实验3以虚拟的品牌和事件作为刺激物, 再次支持了假设"H1和假设H2, 并排除了焦点品牌出现先后次序的框架效应, 以及外在动机归因、品牌特质和感知义务等其他备择解释。品牌发起者的互惠角色引发的消费者亲社会响应会高于回报者的角色定位, 内在动机归因起到中介作用。同时也表明, 互惠角色的效应在消费者在捐钱和捐物的亲社会行为上存在相同的趋势。

6 "实验4:品牌群体标签的调节作用

实验4旨在通过实验检验品牌角色与品牌群体标签对消费者亲社会行为的交互影响, 在品牌发起者(vs. 回报者)的定位下, 具有成员群体(vs. 疏离外部群体)标签的品牌激励消费者参与相关亲社会行为的意愿更高。我们将在下面的实验中验证假设H3。

6.1""实验设计与测量

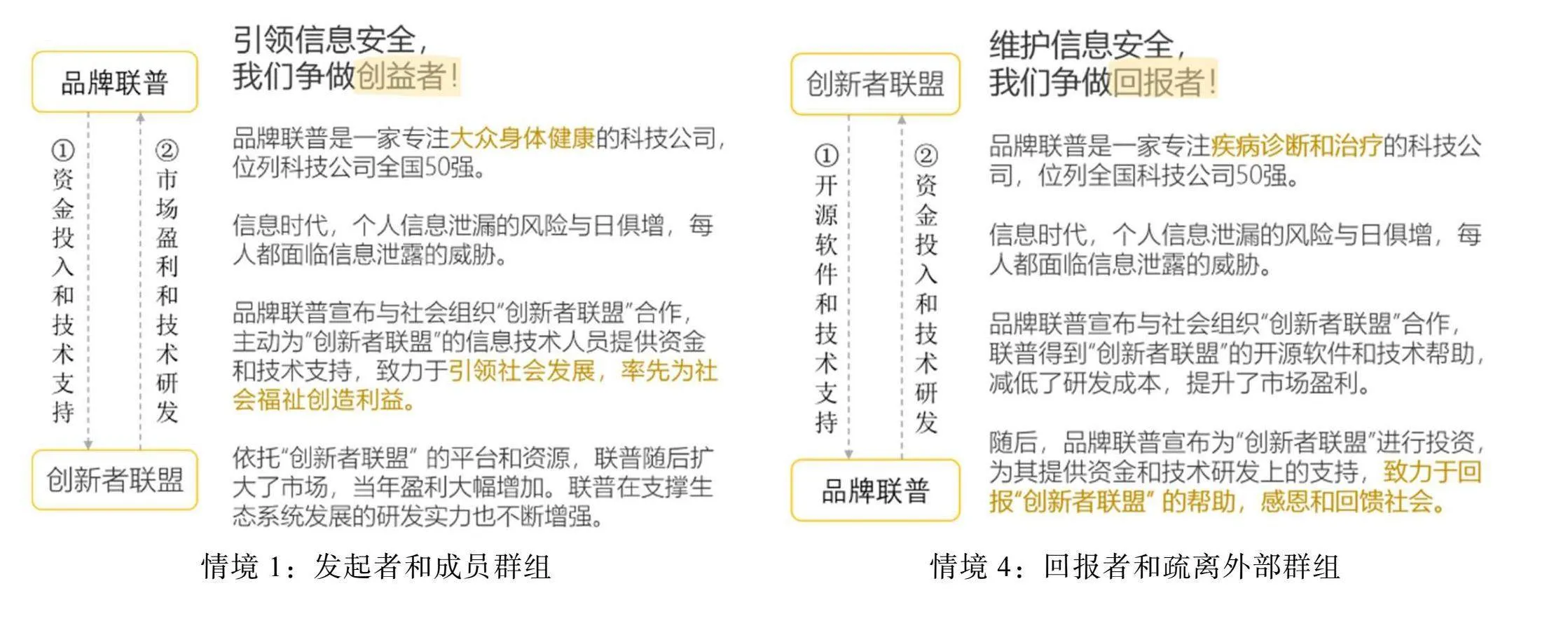

实验2采用2 (品牌互惠角色:发起者vs.回报者) × 2 (品牌群体标签: 成员群体"vs. 疏离外部群体)的组间实验设计, 采用与实验1相同的方法收集数据, 并初步剔除错误回答注意检测、未提供规定区间内数值的17份问卷, 得到318份问卷。实验过程中参与者将随机进入到品牌作为发起者/成员群体、发起者/疏离外群、回报者/成员群体和回报者/疏离外群四种场景中。参与者首先被要求阅读一则品牌的图文介绍, 以操纵品牌在与其他成员之间互惠关系中的角色。广告中使用了虚构的科技品牌“联普”。阅读完广告后, 参与者通过7分量表分别完成亲社会行为、品牌的内在动机、群体契合度和疏离态度等测量, 随后回答了自己的个人信息。

(1)品牌互惠角色的操纵:为了区分焦点品牌在互惠关系中承担的发起者(vs. 回报者)角色, 标题分别为:“引领(vs.维护)信息安全, 我们争做创益者(vs. 回报者)”, 阅读内容梗概为品牌“联普”宣布与社会组织“创新者联盟”合作, 主动为其提供资金和技术支持, 致力于引领社会发展, 率先为社会福祉创造利益(vs. 从中得到其开源软件和技术帮助, 减低了研发成本, 提升了市场盈利); 而后提升了自身的市场盈利和技术研发水平(vs. 为其进行投资, 提供资金和技术研发上的支持, 致力于回报“创新者联盟”的帮助, 感恩和回馈社会) (具体操纵材料请见附录)。然后, 参与者选出最先让对方受益的一方。

(2)品牌群体标签的操纵:选择人们认为针对特定用户类型的品牌, 而不是一般人群广泛使用的品牌, 可以作为区分品牌群体标签有效的操纵方法(Escalas amp; Bettman, 2003)。因此, 实验中通过声明品牌的核心业务来对成员品牌和疏离外群品牌加以区分, 具体而言, 成员品牌将自己介绍为专注于大众身体健康的科技公司; 而疏离外群品牌将自己介绍为专注疾病诊断和治疗的科技公司。

(3)变量测量:因变量亲社会行为的测量是询问参与者是否有兴趣参与品牌公益平台的“地震受灾地区信息教育”的公益活动, 并填写0~100元区间的捐款金额。对品牌绿色行为内在动机的测量采用6个改编的条目(Story amp; Neves, 2015), 如“参与旨在为其他社会成员创造福利的活动” “为社会其他成员更好的发展而进行投资”等6个题项。研究要求被试者按照1~7的水平对品牌行为的内在动机评级。操纵检验包括成员群体契合度和群体疏离态度两个变量。成员群体契合度有三项测量:“我适合这个群体” “我属于这个群体”和“我认为自己是这种类型的人” (Escalas amp; Bettman, 2003)。群体的疏离态度有4项测量:“我不想与这个群体有关联” “我想避免与这个群体有联系” “我避免与这个群体产生共鸣” “我强烈认同这一群体(反向计分)” (White et al., 2014)。

6.2""结果与讨论

(1)操纵检验和样本信息:在焦点品牌定位于发起者的条件下, 90.91% (n"= 140)的参与者正确指出焦点品牌是创造利益的第一方。在品牌定位于回报者的条件下, 85.37% (n"= 140)的被试正确回答了自然是创造利益的第一方, χ2(1) = 185, p lt;"0.001。这些结果表明, 被试者能够准确地识别广告中品牌的角色定位。剔除38份未能通过操纵检验的问卷后, 最终有280份用于下一步分析。通过G*power软件计算出在显著性水平为0.05且效应量为中等水平(f"= 0.25)时, 预测达到90%的统计力水平的总样本量至少为172名, 本研究的样本量具有统计检验力。其中男性106人(37.9%), 平均年龄:29.81岁, 本科学历(69.3%)和月收入3000元以下(26.4%)为主, 样本覆盖各个群体。

群体契合度和疏离态度的信度分别为0.85和0.83, 因此使用平均值进行分析。2 (品牌互惠角色:发起者vs.回报者) × 2 (品牌群体标签: 成员群体"vs. 疏离外部群体)方差分析表明, 成员品牌广告中消费者感知的品牌契合程度要高于疏离外群品牌中消费者感知的品牌契合程度(M成员群体 "= 5.32 SD"= 0.1 vs. M疏离外群 = 4.77 SD"= 1.31), F(1, 278) = 15.71, p lt;"0.001, η2 = 0.05。疏离外群品牌广告中消费者的疏离态度要高于成员品牌的疏离态度(M成员群体 "= 2.51 SD"= 1.11 vs. M疏离外群 = 2.8 SD"= 1.29; F(1, 278) ="4.03, p ="0.046, η2 = 0.01), 表明实验对群体标签的操纵是成功的。品牌互惠角色与群体标签的交互项对感知的品牌契合度和疏离态度的影响均不显著(Fs"lt;"0.14, p gt; 0.05)。

(2)亲社会行为:首先将公益参与意愿作为因变量进行方差分析(图2)。结果发现, 互惠角色与品牌群体标签的交互效应显著, F(1, 278) = 10.63, p = 0.001, η2 = 0.04。互惠角色对公益参与意愿的影响不显著, F(1, 278) = 0.001, p = 0.977; 品牌标签对公益参与意愿的影响不显著, F(1, 278) = 0.65, p = 0.419。通过估计边际平均值(EM均值)计划比较分析发现, 当焦点品牌为成员群体时, 发起者组的参与意愿显著高于回报者组(M发起者 = 5.87 SD = 0.11 vs. M回报者"= 5.51 SD = 0.11), F(1, 137) = 4.61, p = 0.034。当焦点品牌为疏离外群品牌时, 发起者组的参与意愿显著低于回报者组(M发起者 = 5.6 SD = 0.1 vs. M回报者"= 5.96 SD = 0.1), F(1, 139) = 6.29, p = 0.013。

接下来, 使用Kruskal-Wallis检验来检查4组之间捐赠金额的差异。结果显示整体效应显著, χ2(3) = 8.71, p"= 0.033。对于成员群体, 当焦点品牌被描述为互惠关系的发起者后, 被试的捐赠金额比回报者组更高(M发起者"= 60.54 SD"= 31.3 vs. M回报者"= 49.86 SD = 23.48), χ2(1) = 2.02, p"= 0.044。对于疏离外群组, 当焦点品牌被描述为互惠关系的发起者后, 被试的捐赠数量比回报者组更低(M发起者"= 51.3 SD"= 26.7 vs. M回报者"= 61.34 SD = 30.26), χ2(1) = −2.04, p"="0.044。实验结果支持了假设H3。

(3)内在动机归因的中介检验:以内在动机归因(α"= 0.82)为因变量进行方差分析, 互惠角色与品牌群体标签的交互效应显著, F(1, 278) = 7.34, p = 0.007, η2 = 0.03。互惠角色对内在动机归因的影响显著, F(1, 278) = 4.32, p = 0.039, η2 = 0.02; 品牌标签对内在动机归因的影响不显著, F(1, 278) = 1.31, p = 0.253。计划比较分析发现, 当焦点品牌为成员群体时, 发起者组的内在动机归因显著高于回报者组(M发起者"= 5.94 SD = 0.09 vs. M回报者"= 5.54 SD = 0.09), F(1, 137) = 10.52, p = 0.001。当焦点品牌为疏离外群品牌时, 发起者组的内在动机归因与回报者组无显著差异(M发起者"= 5.61 SD = 0.08 vs. M回报者"= 5.67 SD = 0.08), F(1, 139) = 0.22, p = 0.641。

PROCESS Model 8表明品牌互惠角色和群体标签的交互项影响内在动机归因(b"= 0.45; 95% CI = [0.12, 0.78])和参与意愿(b"= 0.43 95% CI = [0.05, 0.82]), 内在动机归因影响公益参与意愿(b"= 0.64; 95% CI = [0.5, 0.77]), 间接效应不包含0 (95% CI = [0.08, 0.54])。具体而言, 在成员群体, 内在动机归因的中介效应成立(95% CI = [0.1, 0.44]), 在疏离外部群体, 内在动机归因的中介效应不成立(95% CI = [−0.19, 0.11])。以捐赠金额为因变量, 结果同样表明品牌互惠角色和群体标签的交互项影响捐款金额(b"= 17.27; 95% CI = [4.08, 30.46]), 内在动机归因影响捐赠金额(b"= 7.64; 95% CI = [2.95, 12.34]), 间接效应不包括0 (95% CI = [0.78, 7.84])。"具体而言, 在成员群体, 内在动机归因的中介效应成立(95% CI = [1.04, 6.1]), 在疏离外部群体, 内在动机归因的中介效应不成立(95% CI = [−2.69, 1.08])。

以上, 实验4检验了品牌群体标签在品牌互惠角色对消费者亲社会行为影响的边界条件。实验结果对假设H3a提供支持, 发现品牌发起者(vs. 回报者)定位对消费者的亲社会影响对于成员品牌成立,"内在动机归因在这一过程起到了中介作用。实验4也为H3b提供了支持, 互惠角色的先行效应仅在未启动品牌疏离外部群体标签的前提下存在。当消费者发现品牌具有疏离外部群体的标签时, 相较于品牌的发起者定位, 回报者定位更能激发其积极的亲社会行为。

7 "讨论

7.1 "研究结论

本研究聚焦于消费者作为互惠关系之外的观察者、品牌作为焦点参与者的互惠关系, 从互惠的发起者和回报者两个方面, 考察了品牌定位于发起者和回报者对消费者亲社会行为的影响, 从而回答了“品牌如何提升互惠关系影响力”这一问题。通过5项焦点品牌与多方构建互惠关系的研究, 本研究发现在消费者在观察品牌与其他社会成员之间的互惠关系的过程中, 品牌发起者的定位比回报者的定位更能激励消费者的亲社会行为, 而品牌的群体标签(成员群体"vs. 疏离外部群体)可作为调节要素对品牌互惠角色的不对称效果产生影响。具体而言, 品牌发起者(vs.回报者)对消费者亲社会性的激励作用存在于当品牌具有成员群体的身份时。而当消费者意识到品牌具有疏离外群的身份时, 该关系会存在逆转, 即品牌回报者的角色比发起者的角色更能激励消费者的亲社会行为。

7.2 "理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下几个方面。

第一, 本文检查了品牌的互惠角色对消费者行为所产生的影响, 确认了交换顺序能够导致消费者行为响应偏差。研究丰富了引发个体亲社会行为的前置因素, 为互惠关系和各种行为结果之间建立了积极的联系。当前学界较多从人际关系的微观层面关注他人对个体的影响(如Cakanlar et al., 2023; Flynn amp; Yu, 2021; Zhao et al., 2022; 张玮玮"等, 2023), 本研究聚焦品牌与其他社会群体之间宏观层面的交换, 完善了微观和宏观社会结构中互惠关系的理论体系。本研究进一步支持了互惠角色引发的不对称性, Flynn和Yu (2021)的研究发现互惠交换会引发象征性资源(社会地位)的不公平, 而本研究发现互惠交换同样会引发亲社会支持等实际资源的不对称。重要的是, 以往研究主要从一对一的二元交换角度聚焦静态的社会关系(Dungan et al., 2022; Flynn amp; Yu, 2021), 而本研究基于互惠角色探讨了第三方观察者参与新的人际互动的差异, 从多元的、动态的视角补充了当前互惠角色引发的不对称效应研究, 用直接证据探明了互惠传递性的具体表现与机制, 即观察他人的互惠关系可能通过影响个体的认知, 进而引发其造福社会福祉的行为。该发现丰富了互惠利他驱动下亲社会行为的传递模式(Desteno et al., 2010), 支持了以互惠利他为主要内容的进化消费(Saad, 2013)。

第二, 本研究从内在动机归因这一角度, 揭示了个体在观察互惠关系所经历的认知过程, 发现品牌的互惠角色引发了内在动机的归因差异。较多亲社会研究聚焦捐赠者的内在自我激励因素, 而本研究发现, 当个人作为观察者从互惠角色中感知到品牌内在的满足和享受时, 对他人行为的内在动机归因同样能够积极影响人际互动, 这拓展了内在动机在归因对象层面的研究。此外, 尽管传统研究认为内在动机的有效性大于外在动机, 但最近的研究则发现两者的效用对等, 甚至存在外在动机的影响高于内在动机的情况(Delmas amp; Kohli, 2020; Ginder et al., 2021; Khodakarami et al., 2015)。为了更准确的评估内在动机的影响, 已有研究提出动机的有效性会因捐赠关系所处的阶段而有所不同(Khodakarami et al., 2015)。本研究的发现支持了这一观点, 即在一段互惠关系中, 发起方引发的内在动机归因能够解释个体亲社会行为偏差, 证实了内在动机归因能够影响跨情景的捐赠和非营利关系。

第三, 本研究厘清了品牌担任的互惠角色与消费者亲社会行为之间的联系, 并基于此提出了品牌群体标签(成员群体"vs. 疏离外部群体)的调节作用, 进一步区分了互惠关系的影响条件。这一研究不仅将品牌的多重属性相结合, 扩展了企业多重身份对消费者决策影响的研究, 也呼应了身份关联策略的有效性取决于情境因素的观点(White et al., 2012; White et al., 2014)。具体而言, 之前身份关联有效性大多源于成员群体的影响(White et al., 2012), 而本研究解决了如何让疏离参考群体引导消费者遵循社会一般性规范的问题。最后, 本研究丰富了品牌联合(co-branding)的相关研究, 以往研究往往关注具有一致性或相似性的品牌联合如何影响顾客对共同品牌产品的评价(Kumar, 2005), 而本研究从更广泛的社会连接角度拓展了品牌联合讨论的范围。

7.3 "研究局限与未来方向

本研究存在一定的局限, 但也为未来的研究指明了方向。首先, 本研究聚焦交换角色, 从交换次序的层面探讨了发起者和回报者这两个因素对消费者亲社会行为的影响。但是, 交换的结构也是影响个体行为响应的重要构成, 例如合作双方的地位、相互依存的基础等因素均可能引发不对称的依赖, 使个体在合作伙伴的选择上有所差异(Balliet et al., 2017)。未来研究可进一步从互惠关系的结构视角挖掘可能引发个体亲社会的影响因素, 或者将交换次序与交换结构相结合, 探讨两者之间如何相互关联, 以及两者如何共同作用于消费者的亲社会行为。其次, 当传播品牌与社会成员的互惠联系时, 披露的来源和形式有很多, 如信息披露者可以是企业自身或媒体等第三方, 有监察的披露和无监察的披露。本研究在实验中并且未明确信息披露的来源, 未来研究可关注信息源在互惠关系与亲社会行为之间的调节作用。最后, 疏离外部群体的相关研究指出群体形象是引发个体积极行为响应的内在机制(White et al., 2014)。未来研究可进一步基于疏离外部群体, 继续探索引发亲社会行为的其他中介要素。

参""考""文""献

Anderson, C. P., John, O. J., Keltner, D., amp; Kring, A. M. (2001). Who attains social status? Effects of personality and physical attractiveness in social groups. Journal of Personality and Social Psychology, 81 (1), 116−132.

André, K., Bureau, S., Gautier, A., amp; Rubel, O. (2017). Beyond the opposition between altruism and self-interest: Reciprocal giving in reward-based crowdfunding. Journal of Business Ethics, 146(2), 313−332.

Andreoni, J. (1990). Impure altruism and donations to public goods: A theory of warm-glow giving. The Economic Journal, 100(401), 464−477.

Balliet, D., Tybur, J. M., amp; Van Lange, P. A. M. (2017). Functional interdependence theory: An evolutionary account of social situations. Personality and Social Psychology Review, 21(4), 361−388.

Becker-Olsen, K. L., Cudmore, B. A., amp; Hill, R. P. (2006). The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of Business Research, 59(1), 46−53.

Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. London: Transaction Publishers.

Cakanlar, A., Nikolova, H., amp; Nenkov, G. Y. (2023). I will be green for us: When consumers compensate for their partners’ unsustainable behavior. Journal of Marketing, 60(1), 110−129.

Chen, Z., amp; Huang, Y. (2016). Cause-related marketing is not always less favorable than corporate philanthropy: The moderating role of self-construal. International Journal of Research in Marketing, 33(4), 868−880.

Choi, W. J., amp; Winterich, K. P. (2013). Can brands move in from the outside? How moral identity enhances out-group brand attitudes. Journal of Marketing, 77(2), 96 −111.

Cropanzano, R., amp; Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.

Delmas, M. A., amp; Kohli, A. (2020). Can apps make air pollution visible? Learning about health impacts through engagement with air quality information. Journal of Business Ethics, 161(2), 279−302.

Desteno, D., Bartlett, M., Baumann, J., Williams, L., amp; Dickens, L. (2010). Gratitude as moral sentiment: Emotion-guided cooperation in economic exchange. Emotion, 10"(2), 289−293.

Du, S., Bhattacharya, C. B., amp; Sen, S. (2007). Reaping relational rewards from corporate social responsibility: The role of competitive positioning. International Journal of Research in Marketing, 24(3), 224−241.

Dungan, J. A., Gomez, D. M. M., amp; Epley, N. (2022). Too reluctant to reach out: Receiving social support is more positive than expressers expect. Psychological Science, 33(8), 1300−1312.

Ellen, P. S., Webb, D. J., amp; Mohr, L. A. (2006). Building corporate associations: Consumer attributions for corporate socially responsible programs. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 147−157.

Escalas, J. E., amp; Bettman, J. R. (2003). You are what they eat: The influence of reference groups on consumers' connections to brands. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 339−348.

Flynn, F. J., amp; Yu, A. (2021). Better to give than reciprocate? Status and reciprocity in prosocial exchange. Journal of Personality and Social Psychology, 121(1), 115−136.

Garvey, A. M., Germann, F., amp; Bolton, L. E. (2015). Performance brand placebos: How brands improve performance and consumers take the credit. Journal of Consumer Research, 42(6), 931−951.

Giebelhausen, M., Chun, H. H., Cronin, J. J., amp; Hult, G. T. M. (2016). Adjusting the warm-glow thermostat: How incentivizing participation in voluntary green programs moderates their impact on service satisfaction. Journal of Marketing, 80(4), 56−71.

Ginder, W., Kwon, W.-S., amp; Byun, S.-E. (2021). Effects of internal−external congruence-based CSR positioning: An attribution theory approach. Journal of Business Ethics, 169(2), 355−369.

Goldstein, N. J., Griskevicius, V., amp; Cialdini, R. B. (2011). Reciprocity by proxy: A novel influence strategy for stimulating cooperation. Administrative Science Quarterly, 56(3), 441−473.

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25(2),"161−178.

Groza, M. D., Pronschinske, M. R., amp; Walker, M. (2011). Perceived organizational motives and consumer responses to proactive and reactive CSR. Journal of Business Ethics, 102(4), 639−652.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., amp; Black, W. C. (2006). Multivariate data analysis (7th ed). NJ: Prentice Hall.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. NY: Guilford.

Hecke, T. V. (2012). Power study of ANOVA versus Kruskal-Wallis test."Journal of Statistics and Management Systems, 15(2-3), 241−247.

Heider, F. (1944). Social perception and phenomenal causality. Psychology Review, 51(6), 358−374.

Hoppner, J., amp; Griffith, D. (2011). The role of reciprocity in clarifying the performance payoff of relational behavior. Journal of Marketing Research, 48(5), 920−928.

Ilmarinen, J. (2007). The work ability index (WAI). Occupational Medicine, 57(2), 160−160.

Jung, H., Seo, E., Han, E., Henderson, M., amp; Patall, E. (2020). Prosocial modeling: A meta-analytic review and synthesis. Psychology Bulletin, 146(8), 635− 663.

Katherine, W., amp; Darren, D. (2008). Are all out-groups created equal? Consumer identity and dissociative influence. Journal of Consumer Research, 34(4), 525−536.

Kelley, H. (1973). The processes of causal attribution. American Psychologist, 28(2), 107−128.

Khodakarami, F., Petersen, J. A., amp; Venkatesan, R. (2015). Developing donor relationships: The role of the breadth of giving. Journal of Marketing, 79(4), 77−93.

Kumar, P. (2005). The impact of cobranding on customer evaluation of brand counterextensions. Journal of Marketing, 69(3), 1−18.

Marques, J., Abrams, D., Páez, D., amp; Martinez-Taboada, C. (1998). The role of categorization and in-group norms in judgments of groups and their members. Journal of Personality and Social Psychology, 75(4), 976−988.

Mat Roni, S., Djajadikerta, H. G., Mat Roni, S., amp; Djajadikerta, H. G. (2021). Non-parametric tests. In S. Mat Roni, amp; H. G. Djajadikerta (Eds.), Data analysis with SPSS for survey-based Research"(pp. 219−260), Springer.

Molm, L. D. (2003). Theoretical comparisons of forms of exchange. Sociological Theory, 21(1), 1−17.

Newman, G. E., amp; Cain, D. M. (2014). Tainted altruism: When doing some good is evaluated as worse than doing no good at all. Psychological Science, 25(3), 648−655.

Newman, K., amp; Brucks, M. (2018). The influence of corporate social responsibility efforts on the moral behavior of high self-brand overlap consumers. Journal of Consumer Psychology, 28(2), 253−271.

Nowak, M. A., amp; Roch, S. (2007). Upstream reciprocity and the evolution of gratitude. Proceedings Biological Sciences, 274"(1610), 605− 609.

Peloza, J., White, K., amp; Shang, J. (2013). Good and guilt-free: The role of self-accountability in influencing preferences for products with ethical attributes. Journal of Marketing, 77(1), 104−119.

Rimal, R. N., amp; Lapinski, M. K. (2015). A re-explication of social norms, ten years later. Communication Theory, 25(4), 393−409.

Romani, S., Grappi, S., amp; Bagozzi, R. P. (2016). Corporate socially responsible initiatives and their effects on consumption of green products. Journal of Business Ethics, 135(2), 253−264.

Ryan, R., amp; Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55(1), 68−78.

Saad, G. (2013). Evolutionary consumption. Journal of Consumer Psychology, 23(3), 351−371.

Shalev, E., amp; Morwitz, V. G. (2011). Influence via comparison-driven self-evaluation and restoration: The case of the low-status influencer. Journal of Consumer Research, 38(5), 964−980.

Sherman, D. K., Kinias, Z., Major, B., Kim, H. S., amp; Prenovost, M. (2007). The group as a resource: Reducing biased attributions for group success and failure via group affirmation. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1100−1112.

Silver, I., Kelly, B. A., amp; Small, D. A. (2021). Selfless first movers and self-interested followers: Order of entry signals purity of motive in pursuit of the greater good. Journal of Consumer Psychology, 31(3), 501−517.

Spielmann, N. (2020). Green is the new white: How virtue motivates green product purchase. Journal of Business Ethics, 173(4), 759−776.

Story, J., amp; Neves, P. (2015). When corporate social responsibility (CSR) increases performance: Exploring the role of intrinsic and extrinsic CSR attribution. Business Ethics: A European Review, 24(2), 111−124.

Strahilevitz, M. (1999). The effects of product type and donation magnitude on willingness to pay more for a charity-linked brand. Journal of Consumer Psychology, 8"(3), 215−241.

Sun, J., amp; Yang, J. (2023). The power of circulation: The impact of reciprocal relationship on consumer behavior. Advances in Psychological Science, 31(6), 1094−1108.

[孙瑾, 杨静舒. (2023). 循环的力量: 互惠关系对消费者行为的影响. 心理科学进展, 31(6), 1094−1108. ]

Tversky, A., amp; Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453−458.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., amp; Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419−429.

Verhoef, P. C., Franses, P. H., amp; Hoekstra, J. C. (2001). The impact of satisfaction and payment equity on cross-buying: A dynamic model for a multi-service provider. Journal of Retailing, 77(3), 359−378.

Vlachos, P. A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. P., amp; Avramidis, P. K. (2009). Corporate social responsibility: Attributions, loyalty, and the mediating role of trust. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 170−180.

Walker, M., Heere, B., Parent, M. M., amp; Drane, D. (2010). Social responsibility and the Olympic games: The mediating role of consumer attributions. Journal of Business Ethics, 95(4), 659−680.

Weiss, J. K., amp; Cohen, E. L. (2019). Clicking for change: The role of empathy and negative affect on engagement with a charitable social media campaign. Behavior amp; Information Technology, 38(12), 1185−1193.

White, K., amp; Dahl, D. W. (2006). To be or not be? The influence of dissociative reference groups on consumer preferences. Journal of Consumer Psychology, 16(4), 404−414.

White, K., Argo, J. J., amp; Sengupta, J. (2012). Dissociative versus associative responses to social identity threat: The role of consumer self-construal."Journal of Consumer Research, 39(4), 704−719.

White, K., Simpson, B., amp; Argo, J. J. (2014). The motivating role of dissociative out-groups in encouraging positive consumer behaviors. Journal of Marketing Research, 51(4), 433−447.

Xiong, X., Guo, S., Gu, L., Huang, R., amp; Zhou, X. (2018). Reciprocity anxiety: Individual differences in feeling discomfort in reciprocity situations. Journal of Economic Psychology, 67, 149−161.

Xu, L., Zhao, S., Cui, N., Zhang, L., amp; Zhao, J. (2020). The impact of story design mode on consumers' brand attitude. Management World, 36(10), 76−94.

[徐岚, 赵爽爽, 崔楠, 张留霞, 赵津怡. (2020). 故事设计模式对消费者品牌态度的影响. 管理世界, 36(10), 76−94.]

Yang, A. X., amp; Hsee, C. K. (2022). Obligatory publicity increases charitable acts. Journal of Consumer Research, 48(5), 839−857.

Yang, D., Zhou, H., Lei, X., amp; Huang, Z. (2021). Celebrities or ordinary people? Research on the differences in consumer preference for brand group label in different goal pursuit stages. Nankai Business Review, 25(3), 170−183.

[杨德锋, 周涵, 雷希, 黄赞. (2021). 明星还是普通人?不同目标追逐阶段消费者对品牌群体标签的偏好差异研究. 南开管理评论, 25(3), 170−183.]

Yang, Z., Janakiraman, N., Hossain, M. T., amp; Grisaffe, D. B. (2020). Differential effects of pay-it-forward and direct-reciprocity on prosocial behavior. Journal of Business Research, 121, 400−408.

Zhang, W., Chen, Y., amp; Zhu, L. (2023). “Attraction of the like”: The influence of peer's donation choice on prosocial behavior of adolescents and the role of the belief in a just world."Acta Psychologica Sinica, 55(9), 1453−1464.

[张玮玮, 陈逸群, 朱莉琪. (2023). \"近朱者赤\":同伴捐赠决策信息对青少年亲社会行为的影响及公正世界信念的作用. 心理学报, 55(9), 1453−1464.]

Zhao, X., Cai, F., amp; Yang, Z. (2022). Are people less generous after a family member gives to charity? The interaction of self-construal and relationship type. International Journal of Research in Marketing, 40(2), 398−416

Zheng, X., Peng, S., amp; Peng, L. (2015). Feeling better and becoming more benevolent: Impact of social comparison on prosocial behavior. Acta Psychologica Sinica, 47(2), 243−250.

[郑晓莹, 彭泗清, 彭璐珞. (2015). “达”则兼济天下?社会比较对亲社会行为的影响及心理机制."心理学报, 47(2), 243−250. ]

Zou, W., Tian, Q., amp; Liu, J. (2012). “Give a plum in return for a peach”: A review of reciprocity theory of organizational behavior. Advances in Psychological Science, 20(11), 1879−1888.

[邹文篪, 田青, 刘佳. (2012). “投桃报李”——互惠理论的组织行为学研究述评. 心理科学进展, 20(11), 1879−1888.]

The initiator effect in reciprocal altruism: The impact of brand’s role on consumers’ prosocial behavior in reciprocal relations

SUN Jin1, YANG Jingshu2

(1"International School of Business, University of International Business and Economics, Beijing 100029,"China)(2"School of Management, Zhejiang University of Finance amp; Economics, Hangzhou 310018,"China)

Abstract

Disclosure of brand’s social relation has been a vital antecedent in promoting social welfare. Prior studies have examined the impact of family, friends, partners, and companies’ social interaction on observers’ prosocial response, ignoring the role of brand. The existing research suggests that brand’s role of initiator and reciprocator in a reciprocal relationship can affect observers’ prosocial response. We extend the literature by examining consumers’ prosocial behavior to an observed reciprocal relation in view of mutual exchange.

As a “good is repaid by good” relation, reciprocity implies the motivation to search for self-benefits. However, the role of reciprocation (initiator vs. reciprocator) can influence consumers’ behavioral responses through their attribution of the brand’s goodness. Individuals will associate the benefits of an initial act and the actors’ characteristics in a new scenario. With the role positioning of an initiator, focal brands demonstrate added benefits and genuine goodwill to social welfare, thereby encouraging consumers’ social engagement through prosociality. In contrast, reciprocal acts may be perceived as less encouraging because of ambiguous characteristics and liquidation of liabilities. Consumers may attribute goodness to reducing indebtedness and satisfying social constraints. However, there is one boundary condition for the applicability of the main effects. Brands’ group identity moderates the relationship between the role of reciprocity and consumers’ prosocial behavior. Specifically, brands’ role of reciprocator (vs. initiator) produces a greater effect on consumers’ prosociality when the brand owns a dissociative out-group identity (vs. membership identity).

One secondary data analysis and four experiments were used to test the framework. A dataset of Weibo, a Chinese social media platform, first proved the main effect and the interaction effect. In experiments 1 and 2, two designed between-subjects experiments respectively representing brand-brand/-other consumer relations were conducted. Results replicated the asymmetry of reciprocity on prosocial behaviors, and established the underlying mechanism of intrinsic motivation, namely, the brand engages in reciprocity due to dispositional factors. Experiment 3 excluded the alternative explanation of the framing effect. The last study, including one experiment representing brand-brand relations, demonstrated that when a brand has a dissociative out-group identity, the relationship between the role of reciprocation and consumers’ prosocial behavior would be reversed.

In the study, we find that the initiator effect remains effective in reciprocal exchange, in terms of consumers’ prosocial responses. Our finding expands the theoretical perspective of asymmetric effect and transmission effect of reciprocity, and explores antecedents of prosociality. The finding promotes the smooth flow of resources and offers suggestions for brand sustainable marketing.

Keywords "prosocial behavior, reciprocity, initiator, reciprocator, group identity

附录 "实验材料

(1)实验1

(2)实验2

情境1-品牌汀汀作为发起者:本来可能还要三年到五年才能实现的数字化转型, 在疫情的推动下提前到来。为了助力嘉安市加快推动产业数字化和数字产业化, 解决防疫工作等紧急问题, 作为一个互联网协议语音服务和软件应用程序, 汀汀商投并举、集团联动, 依据自身优势, 主动将嘉安市数字化任务纳入品牌的发展进程, 积极从资金、技术和平台全面引领嘉安市数字化建设。汀汀为社会数字化项目设立基金总额超100万元, 持续完善嘉安“金服云”平台功能和生态建设, 推进数据价值化。同时利用技术, 向抗疫人员免费提供流行的视频聊天软件的定制低带宽版本。为了帮助资助这项工作, 汀汀设置了一个筹款按钮, 任何消费者可以捐赠资金, 为数百万持续抗疫的工作人员提供社会支持。

在嘉安市举办的第七届品牌论坛上, 汀汀荣获“嘉安市企业社会责任案例奖”等三重奖项, 这是嘉安市对汀汀在助力抗疫, 践行数字化转型的高度肯定。嘉安市成为汀汀与数字政府体系的良性互动的绝佳试验地, 不仅解决了汀汀拓展市场的问题, 又为推广应用程序积累了经验, 打响了品牌。汀汀进一步依托嘉安市丰富的资源与政府治理经验, 结合自身的平台和技术, 成为全省领先的政府服务平台。

情境2-品牌汀汀作为回报者:新冠疫情的不确定性扰乱了中小企业正常的运营, 压低了资产价格。大多数公司正在经历一些困难时期, 作为一个互联网协议语音服务和软件应用程序, 汀汀和同行业的许多公司一样, 都面临着财务挑战和现金流问题。为了解决企业的运营困难, 嘉安地方政府宣布特殊时期救助企业政策, 比如确保小微企业的信用贷款余额保持不变, 降低小型和微型公司的融资成本; 从降低成本入手, 减免企业的税费, 倡导经营性用房减免租金等, 帮助汀汀渡过了难关。

本来可能还要三年到五年才能实现的数字化转型, 在疫情的推动下提前到来, 增加了嘉安市数字化进程的紧迫性。饮水思源, 为了解决嘉安市加快推动产业数字化和数字产业化面临的一系列困难, 助力打造“数字应用第一市”, 汀汀商投并举、集团联动, 从资金、技术和平台三个方面给与社会回报。汀汀为社会数字化项目设立基金总额超100万元, 持续完善嘉安“金服云”平台功能和生态建设, 推进数据价值化。同时利用技术, 向抗疫人员免费提供流行的视频聊天软件的定制低带宽版本。为了帮助资助这项工作, 汀汀设置了一个筹款按钮, 任何消费者可以捐赠资金, 为数百万持续抗疫的工作人员提供社会支持。

(3)实验3

情境"1-焦点品牌“快信”为发起者+先出现:

当今, 物流行业面临着环境问题带来的重大挑战, 物流运输导致巨大的温室气体排放, 威胁着生态环境和社会的福祉。在这一背景下, 物流品牌快信宣布承担社会责任, 于2022年12月启动了业内首个关注环境保护问题的社会责任项目——清尘计划。快信率先对该项目进行投资, 并积极分享了在清除二氧化碳和新能源使用方面的经验。

清尘计划的独特之处在于将低碳减排的工作从单纯的成本支出转变为可持续的投资。在该计划中, 物流品牌速行成为清尘计划的受益者之一。作为与快信实力相当的品牌, 速行凭借快信的协作展开基于环保的投资, 实现了财务收益的增长。

在2023年12月, 速行宣布出资300万元, 以支持清尘计划。速行强调, 作为清尘计划的受益者, 他们通过该项目获得了价值300万元的清洁能源。为了持续推动物流行业的绿色化进程, 品牌速行秉持回报和感恩的信念, 将获得的收益进一步返还到环保事业中, 带来了良性的资源回馈。

情境"2-焦点品牌“快信”为回报者+后出现:将情境1两个品牌互换。

情境"3-焦点品牌“快信”为发起者+后出现:

当今, 物流行业面临着环境问题带来的重大挑战, 物流运输导致巨大的温室气体排放, 威胁着生态环境和社会的福祉。在2023年12月, 物流品牌速行宣布出资300万元, 用于回报关注环境保护问题的社会责任项目——清尘计划。为了持续推动物流行业的绿色化进程, 速行坚持回报和感恩的信念, 带来了良性的资源回馈。

清尘计划的独特之处在于将低碳减排的工作从简单的成本支出转变为可持续的投资。快信凭借与同行的协作展开基于环保的投资, 实现了财务收益的增长。作为清尘计划的受益者, 速行通过该项目获得了价值300万元的清洁能源。

清尘计划由另一物流品牌快信于2022年12月发起, 是业内首个关注环境保护问题的社会责任项目。作为与速行实力相当的品牌, 快信率先对清尘计划进行投资, 积极分享了在清除二氧化碳和新能源使用方面的经验, 主动承担了社会责任。

情境4-焦点品牌“快信”为回报者+先出现:将情境3两个品牌互换。