屯溪镇海桥修缮缘起及建筑价值分析

2025-02-13叶欣昕王洪明

摘 要:徽州地区水系发达,古桥众多,其中位于安徽省黄山市屯溪区三江口的镇海桥是徽州地区现存不可多得的石拱桥,它不仅是城市发展的见证者,更是徽州人民创造力和智慧力的承载者。文章通过对相关史料的搜集整理与分析,探讨镇海桥的修缮始末及文物价值,有利于人们进一步了解徽州地区的人文底蕴及历史文化,进而引起各方对徽州古桥的关注与保护,传承和发扬徽州古桥所蕴含的精神价值与文化内涵。

关键词:徽州古桥;镇海桥;修缮缘起;文物价值

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.028

1 徽州古桥概况

徽州境内古桥众多,形式各异、类型丰富。从材料上分,有木桥、砖桥、石桥以及木石混筑桥;从构造上分,有汀步桥、栈桥、梁式桥、拱桥;从造型上分,有曲桥、平桥、廊桥和月桥等。徽州古桥是徽州建筑文化的重要组成部分,承载着徽州历史发展中的文化积淀和精神价值。据文献记载,徽州现存古桥数量为:歙县,431座;婺源,341座;祁门,163座;绩溪,119座;休宁,101座;黟县,61座①。

徽州古时建桥,大多选择在秋冬季节。因徽州地区春夏多雨水,特别是汛期,河水上涨,无法施工,而秋冬季节河床干涸,利于施工筑桥。故孟子说:“岁十一月,徒杠成;十二月,舆梁成,民未病涉也。”可见在很早以前,人们对建桥时机就有了清楚的认识。镇海桥据传也是始于冬季,当时建桥景象为:“两岸火房林立,夜间松火通明,闻名全徽州的黟县水手,喝了酒就下河,干一阵就回火房内歇息。就这样轮流磨转,日夜兼程。”从中亦可以看出建桥工人的艰辛。

2 镇海桥修缮缘起

镇海桥始建于明嘉靖年间,距今已有400多年历史,是徽州地区乃至安徽省内现存不可多得的大型石拱古桥之一,当地人又称“老大桥”。

2.1 位置选址

镇海桥位于安徽省黄山市屯溪区三江口,即横江、率水和新安江的汇流之处,横跨横江两岸,是连接屯溪老街和黎阳古镇的交通枢纽,始建于明嘉靖十五年(1536),清康熙年间由屯溪东郊率口程氏父子两度出资重修。该桥全长131.2米,是一座六墩七孔石拱桥,迎水面的船型分水尖,极大地削弱了洪水对桥体的冲击。

镇海桥水流源头分为两支:南支称率水,因上游的古率山而得名,旧称南港,别名渐江,属新安江正源,发源于休宁五龙山脉的六股尖;北支叫横江,又名黟水、漳水、东港,发源于黟县五溪山主峰白顶山,自休宁下汶溪至屯溪河段为“汶江”。在休宁方言中“汶”与“横”同音,后遂讹为“横江”。率水与横江在屯溪区黎阳汇合后称为新安江,镇海桥就横亘在汇合处不远的横江之上。

2.2 建桥始末

有关镇海桥最早的记载,应当是《孙母汪氏孺人墓志铭》:“黟霞阜汪氏女胜璋,生宣德己酉十月八日年。二十二适休宁阳湖孙沾公润,年四十九,以成化丁酉四月十九日卒。……尝劝其夫代输里之公,役钱以纾民急,……桥屯溪以济涉……”若按其最迟的卒年推算,该桥应于成化丁酉(1477)始建。但是此屯溪桥为木桥,石桥及桥址所在尚待进一步考证。

道光《休宁县志》载桥始建于明嘉靖十五年(1536),为戴时亮所建。然范涞所记为始建于嘉靖五年(1526),历时八年竣工:“创于嘉靖五年,民居戴时亮等首义鸠工,逾八年桥成。”

嘉靖十五年(1536)创建大桥,邵庶、范涞均在幼年,而撰记是为初创后的25年。记中均说明了屯溪桥为嘉靖初戴时亮所建,除范涞记中“创于嘉靖五年”稍有出入外,基本合乎县志记载。然而稍检史料,却有不同的说法。如《休宁名族志》戴姓条目下载:“隆阜,在邑东南三十里……曰广宪、曰赐、曰德,偕侄曰朗、曰棐、曰护,倡建屯溪石桥,以济通衢,此无量功德也。”查《休宁隆阜戴氏荆墩门家谱》,戴广宪为戴氏十三门之中巷门二十世,卷一《懿行录》载:广宪,任侠多豪举,倾重资倡建屯溪石桥。以上两者说法一致。而民国纂修的《戴氏家谱》世系图中记载戴时亮为戴氏荆墩门行房二十四世,“字天卿,生万历戊子(1588)八月初三日,卒于万历戊午(1618)四月初八日”,享年三十一,与嘉靖十五年造桥时间不符。那会不会有另一个戴时亮呢?经过查证,在相关戴氏谱牒中未找到同名之人。徽州世系字辈,最为严谨,短短的几十年内,一般不会存在同名的情况。至于为什么将此义行归到戴时亮名下,尚不得而知。

1676—1699年,镇海桥两次遭遇水毁,率口程子谦父子两度出资重修。

清朱彝尊作《重修屯溪桥记》,曾镌碑竖立桥上:“浙江之源,是名率水。……浚流惊急,至屯溪而平。土人乃筑石为桥以通行。创始于明嘉靖十五年。历百有余岁,民安其利。康熙丙辰桥圯,率口程翁子谦出私钱独任之。先后费钱六百七十万,阅二年桥成。又十七年再圮。翁曰:‘桥之不固,是吾过也。’遂以丁丑之秋,复事兴建,仍独任之。桥未成而翁殁。其子户部广西清吏司员外郎岳,继翁志,匠石之费几倍。工既竣,介珠里陈君昶,请予为志。”②

康熙十五年(1676)桥圮,程子谦首次独资重修石桥,经两年建成。经推算应为次年的康熙十六年(1677)开始重修,至康熙十八年(1679)建成。又历十七年即康熙三十五年(1696)再圮,康熙三十六年(1697)秋天再度独资重修,但桥未完竣便辞世了,其子程岳继承父亲遗志,最终于康熙三十八年(1699)竣工,“镇海桥”之名始于此,一直延续至今。至于为何取“镇海”一名,说法不尽相同。一说其名字寓意镇压海怪,以求减少水患;也有一种说法认为与相距不远的海阳镇有关。

对于程子谦父子出资建桥一事,康熙《休宁县志》载:“程峻德,率口人,轻财好义。……次子子谦,字益仲,太学生,授翰林院孔目。益笃于义,修废举坠,不遗余力,大者如修郡邑学宫,置郡邑义学田,取息以供生童之脯资;屯溪桥圯,独力营造,以便行旅,诸所费计二万金。……”③由此可见,率口程氏一族不仅财富雄厚,而且为人轻财乐善,出资修葺学宫,捐款购买学田以资助学生,为了便于行人通行,独资修桥,在机械并不发达的古代,一度用两年时间将大桥建成,困难可想而知,令人心生敬佩。

光绪九年(1883),镇海桥因局部毁坏大修。《募修屯溪石桥记》中记载了大桥维修的详细过程:“……光绪九年四月间,职员曹英、邵椿茂、胡定安、胡宗翰、程士爽等因桥坍损,禀经卑前县董令示谕劝捐兴修。嗣因曹英赴都供职,邵椿茂年老多病,胡宗翰赴申,胡定安、程士爽、宁镛亦禀请告退。经卑前县董令批饬,始终其事,以全善举。遂于光绪九年九月二十二兴工,当兴工造桥之时,胡定安等未向戴元沛等告知,戴元沛亦置不问并不捐款,至光绪十四年十月间桥工垂成,始向戴元沛等告知,戴姓始索地租。”镇海桥的大修,从光绪九年(1883)九月到光绪十四年(1888)十月,历时五年终于告成,其过程历经波折,实属不易。

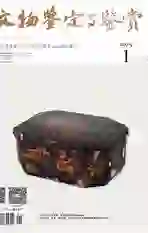

民国十八年(1929),土匪朱老五火烧屯溪,东镇、西镇、河街均遭到焚毁,镇海桥两侧桥廊可能也是在这时候被烧毁。说是桥廊,其实是违章建筑:“桥面宽阔,向有小贩盘踞摆摊,始不过张布蔽日,继则钉桩搭棚,甚至架椽起屋者有之。有棚有屋即有人向其收租,久皆据为己有,渐至侵占桥心,道路不盈三尺,行人蜂拥,宵小易于潜踪,板屋蝉联,火烛恒虞失慎。相沿既久,患难骤除。幸同治初年,金逸亭观察驻兵屯溪,依桥设卡,所有棚屋概行拆毁,仅留桥之四隅朱、吴、程、唐四姓低屋四间,撤防后经地方示禁,止此后桥面毋许搭棚起屋等情在案。”从道光《休宁县志》中的《屯浦归帆》图(图1)可知,其时已无亭,可知中央桥亭早已拆除。

1966年8月,老大桥两端历代复修碑记(含朱彝尊记)被拆除;1983年,升高老大桥两端路面,降低坡度,以利车辆通行,车辆限载13吨;1990年,翻修桥面,禁止机动车辆通行,同时修缮西端受损桥墩,并进行桥墩保护措施;1998年4月,被黄山市人民政府公布为市级文物保护单位;2012年6月,公布为安徽省重点文物保护单位;2018年6月,对镇海桥进行桥梁外观检测;2019年10月,公布为第八批全国重点文物保护单位。

3 镇海桥形制演变及文物价值

3.1 形制特征分析

嘉靖《休宁县志》记载:“隆阜等地方募缘卷石大建。”由此可知当初造桥的方法是采用拱券的形式,而弘治只记有“屯溪桥,在县东南三十五里”。从行文上看,嘉靖十五年(1536)以前应该不是石拱桥,而是梁式桥的形制。梁式桥又可分为两种:一种是纯木栈桥,另一种是石墩平梁桥。至于是木梁还是石梁,尚未找到明确记载,但是根据现有的桥身尺度,最大净跨14.8米,最小净跨12.9米,墩身宽4.15~4.7米,平梁需加上两端搭接,暂各按2米计,则梁最长需要18.8米,最短需要16.9米。如果采用石梁,其开采、运输及安装是不可想象的,因而其采用石梁的可能性非常小,而采用木梁可能性非常大。退而求之,如果其按照江西婺源彩虹桥跨度数据(净跨12米,墩宽均7米),或者休宁拱北廊桥跨度数据(净跨12米,墩宽4.3米)为参考,大桥将会是八墩九孔的形式(孔数一般不太可能是双数,如七墩八孔),其石梁长度最小也应该达到17米,如果按其安全断面0.6米×0.8米计,其单根石梁重量将达到18吨,这是不可思议的。另外,由于墩身的安全宽度是需要一定保证的,而河道的断面又不能被过多的墩身占用,否则不利于泄洪,这是古今之常识。因而过多的墩数及跨数(按7、9、11规律)的可能性也不是很大。综上推定,嘉靖之前的屯溪桥最有可能为纯木栈桥或石墩木梁桥。

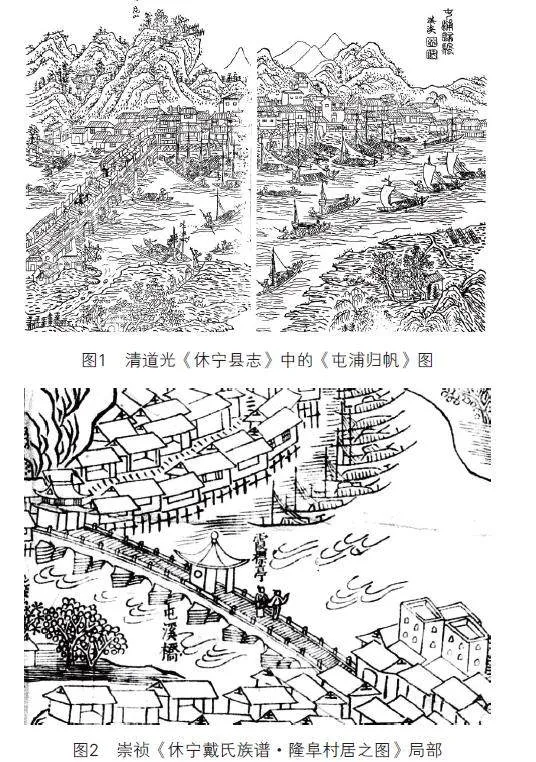

根据崇祯《休宁戴氏族谱·隆阜村居图》(图2):石桥六墩七孔,望柱栏杆。桥两端建有桥亭,中间有一四角攒尖亭,名曰“霞标亭”,霞标是指高峻的挺立之物。亭四面为墙,中为门洞,两侧设圆窗,以眺江景,桥头建有重檐歇山门楼。水岸商铺林立,江面樯帆如云,一派繁荣景象。

清康熙十五年(1676)后,镇海桥两圮两建,至清康熙三十八年(1699),镇海桥最终建成。根据康熙《休宁县志》中的《屯浦归帆》图,镇海桥石桥六墩七孔,望柱栏杆。中央无亭,东侧桥头为单檐两披水桥亭,阔三开间,中为门洞,次间设圆窗。岸上为干栏式商铺,鳞次栉比。

至清中叶,道光《休宁县志》中的《屯浦归帆》图中桥身六墩七孔,望柱式栏杆依旧,中央及桥头均已无亭,然桥上棚铺林立,行人如织,江面舟楫穿梭,足以可见当时商业蓬勃发展之气象。

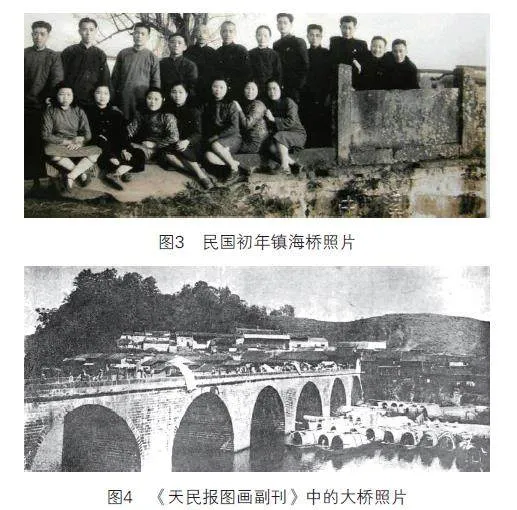

民国初年,通过当时的照片可以看出栏杆依然为望柱式(图3)。

民国十五年(1926)《天民报图画副刊》中的大桥照片(图4)显示,栏杆为罗汉栏杆,东桥头有单檐歇山亭,与光绪记载吻合④,应为清末重修。

20世纪70年代,桥上的建筑已经全部拆除,桥头设有台阶,栏杆依然为罗汉栏杆。

20世纪80年代,为了便于车辆从桥上通过,将大桥两端的路边抬高,降低坡度。

3.2 文物价值分析

镇海桥作为古时江河两畔屯溪老街和黎阳老街联系的重要交通桥梁,对当时屯溪社会发展和人们生活具有重大意义,它不仅见证了城市的发展,更成为屯溪历史文化发展的载体。桥长130余米,桥身宽7.5米,六墩七孔石拱桥,横跨横江两岸,选址合理,结构科学,桥体坚固,水利防洪技术十分独特,充分体现了古代徽州匠人的智慧力和创造力,对研究徽州地区乃至我国古代石拱桥具有重要意义。同时作为联系黎阳古镇和屯溪老街的重要通道,其成为进出屯溪的门户。它与老街融为一体,是三江口景观区不可或缺的重要部分,是自然环境与人文环境相融合、区域文化与历史演变的载体,是徽州古建筑中极具代表性的重要组成部分,展现了古代徽州人民的劳动智慧和精神价值,其珍贵的文物价值是不可估量的,且其使用功能一直延续至今,具有很高历史、科学和社会价值。

4 结语

镇海桥,位于屯溪老街西入口处,屹于横江之上,经历四百多年风风雨雨,见证了昔日的繁华喧嚣与城市的发展变迁,上仰华山,下俯渐江,三江汇聚,环山抱水,景色秀美,行人如织,商贾云集,樯帆如云,与周边环境互相融合,共同组成壮丽的“屯浦归帆”景观。虽经历几次损毁,但历代人民一直致力于重建维护,使大桥得以屹立至今。镇海桥明代万历有汪㫤题屯溪桥诗:“海阳众水会屯溪,谁架长虹掇月梯。七洞安澜称地镇,一亭耸峙与天齐。行人不羡乘舆渡,壮士偏多驷马题。胜概依然增秀色,千年交运丽金闺。”并落款“万历庚戌冬日关中郭玉柱砥狂甫阅武中平经此漫赋门人汪㫤书”,或许这就是“镇海”一词的原意。

注释

①宫梦蝶.徽州古桥历史文化研究[D].安庆:安庆师范大学,2023.

②陈平民.屯溪老大桥桥史正说:兼对首建石桥者考证[J].江淮文史,2021(5):155.

③陈平民.屯溪老大桥桥史正说:兼对首建石桥者考证[J].江淮文史,2021(5):154.

④陈东,张锐,张健,等.BIM在黄山市镇海桥修缮中的应用[C]//马智亮.第八届全国BIM学术会议论文集.北京:中国建筑工业出版社,2022:106-110.