万里茶道文化线路节点遗产保护和发展研究

2025-02-13刘丹阳沈婧

摘 要:万里茶道作为中国众多文化线路的代表之一,沿线节点留存了大量宝贵的文化遗产。但部分节点与万里茶道相关的遗产认知不够清晰,难以充分发挥遗产的内在价值。文章从文化线路视角出发,以万里茶道节点之一的赊店古镇为例,结合节点与线路整体的关联性及其个性探究万里茶道节点的遗产价值,并据此从保护、文化、发展三个视角提出具体的策略,有助于推进万里茶道遗产保护和申遗工作,丰富文化线路理论的运用成果,或可为相关文化遗产的保护研究提供案例参考。

关键词:文化线路;万里茶道;节点遗产价值;保护和发展;赊店古镇

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.026

文化线路(Cultural Routes)是近年来国际文化遗产保护领域中备受瞩目的热门概念,指通过遗产“展示了人类迁徙和交流的特殊的文化现象”,强调文化遗产的整体性和动态性①。理论在发展过程中逐步被运用于识别和评判跨地域、跨文化交流线路的遗产保护研究中,这其中也包括了中国众多的文化线路。而丝绸之路和大运河的成功申遗增强了中华民族的文化自信,进一步加大了国家对此类文化遗产的保护和重视,万里茶道也随之提上申遗日程。

万里茶道以茶叶为宗,是曾串联起中蒙俄乃至欧洲贸易的“世纪动脉”。在多方努力下,万里茶道已于2019年正式列入《中国世界文化遗产预备名单》,朝着申请世界文化遗产的目标稳步推进,并作为“一带一路”倡议的重要组成部分推动了关联国家、沿线城市的联合发展。在此基础上,万里茶道的线路属性与文化线路理念深度契合,在保护过程中既要注重线路整体的功能价值,又要明确线路节点的遗产要素,但以往的研究缺乏对关键节点的深入探索,如何正确对沿线各节点遗产进行梳理、归纳和保护是需要密切关注的长期性问题。

赊店古镇是万里茶道中原段的重要枢纽,是国家级历史文化名镇。但在实地调研中,发现其与万里茶道之间的联系并未得到深入宣传,特色文化不够突出,作为万里茶道节点的遗产价值内涵没有得到充分发扬,当地居民对遗产价值的认知也不够清晰,且关于赊店古镇的整体性保护研究较少。因此,本文仰赖文化线路理论背景,以万里茶道及其线路节点赊店古镇作为研究对象,通过文献阅读、田野调查的方式分析赊店古镇的历史优势、文化遗产的构成和价值认知,探讨赊店古镇作为万里茶道文化线路节点的保护和发展策略。

1 文化线路视角下的万里茶道及其节点遗产保护

1.1 文化线路的理论概述

国际古迹遗址理事会(ICOMOS)于2008年发布的《文化线路宪章》指出文化线路反映了“交互式的、动态的以及演变的人类文化间联系的过程,展示了不同的人群对于人类文化遗产多样性的贡献”②,基本奠定了文化线路的理论标准,自此相关研究也围绕这一文件内容展开。文化线路重视物质和非物质遗产共同发挥的内在价值,因而遗产价值认知是文化线路保护工作中的重要环节。国内外的相关研究也基本遵循“定义分析—价值评估—方法提出”这一框架进行,从宏观上来看,除开遗产保护,利用文化线路遗产价值评估探索旅游体验、发展经济的可持续发展模式成为国内外文化线路研究领域的主要课题,但因文化线路理论尚不成熟,还未形成一套系统的遗产价值判定标准。从方法上看,国外相关的定量研究较多,国内则仍以定性为主。研究对象多选取线路某段区域性的范围展开分析,但关于线路节点的研究很少,文化线路关于线路整体和部分的研究不够到位。

1.2 万里茶道的历史背景

万里茶道古称“茶叶之路”,英文名称为“Great Tea Route”,是一条以茶叶为主导、跨越中蒙俄三国的历史贸易线路。线路起始于福建武夷山等产茶地区,在中国境内跨越闽、赣、湘、鄂、豫、晋、冀、蒙多省,茶叶等商品借助水路和陆路的交通方式一路销往俄罗斯以及欧洲等地区。万里茶道以文化为核心,线路为载体,贸易为手段,最终以影响中国乃至世界的历史积淀作为结果,见证了线路相关国家之间政治、经济的合作与竞争,同时推动了不同文化之间的交流与融合。在万里茶道的“一带一路”中,文化不是取代,而是不断积淀,因而所留存的文化遗产既有共同点,又有独特性。

1.3 万里茶道文化线路节点的重要性

文化线路强调遗产的整体性,但在整体之下不能忽略的是各段、各节点的构成和特点。《文化线路宪章》中的方法论提到从整体和部分出发对线路进行识别是必要的,要组成系统性的整体,首先要明确节点遗产的构成和价值,再将各节点统一起来。万里茶道中国段作为线路的参与主体,在万里茶道全程中占据了主导地位。中国境内的各个茶道节点承担了相应的功能属性,分为产茶段、集散转运段和销售段。这些节点包含了历史街区、传统村落、历史城镇,抛开文化线路节点的“身份”,国内出台了相应的法律法规,明确历史文化名城、名镇、名村、街区等概念,采取“由上至下”的模式引导并推进不同尺度的遗产保护工作。从保护规划的制定、保护效果的评估再到强调文旅融合、社区参与等保护和发展策略的提出,相关研究取得了丰富的成果,并越发注重多学科的融合以及可持续的发展理念。因此,明晰节点作为单体历史文化遗产和线路节点遗产的差异性和共通性,统筹多方位的保护原则、理论研究和实践成果,才能更好地探究万里茶道文化线路节点遗产保护和发展的具体路径。

2 万里茶道文化线路节点遗产认知

2.1 研究的思路与方法

结合国内外的研究现状来看,节点遗产的梳理和价值挖掘都是必要且欠缺的,尤其是在申遗背景下,万里茶道线路各节点遗产保护工作需条理清晰、突出特色、协同发力,通过“点—线—面”的形式完善万里茶道文化线路遗产网络,推动万里茶道申请世界文化遗产的同时以线路整体的价值反哺节点遗产的保护和发展。因此,研究选取赊店古镇这一位于中原地区的重要节点作为研究对象,立足于文化线路的理论视角,对赊店古镇遗产构成、遗产价值进行认知。研究方法首先采取田野调查法对赊店古镇开展多次实地调研,在初次调研中发展问题并收集相关图片、文献资料进行阅读归纳,在此基础上再次对当地文旅工作者、相关研究学者、非遗传承人、社区居民等进行实地访谈,进一步明确遗产构成、内涵以及多方视角下赊店古镇遗产保护和发展的问题和期许。

2.2 赊店古镇的历史地位

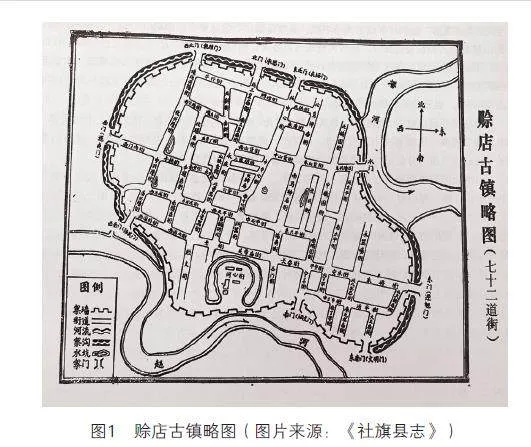

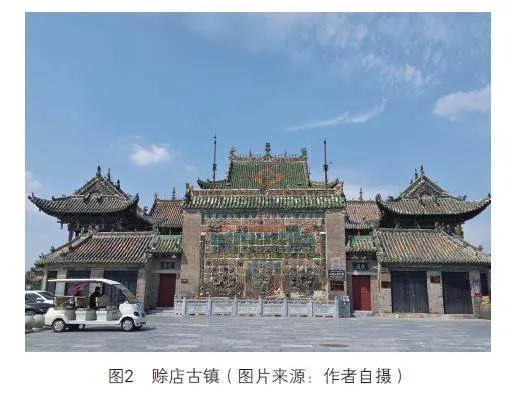

赊店古镇(图1、图2)位于河南省南阳市的社旗县,古称“赊旗店”“赊旗镇”“兴隆店”,坐落于赵河与潘河两河环抱之中,在万里茶道上扮演着重要的枢纽角色③。赊店古镇的历史悠久,其古称最早源于汉光武帝刘秀在此赊旗招兵买马的传说,后随时代变革,加之水陆交通便利,古镇在明清形成规模,因万里茶道达到鼎盛。镇上七十二条街道分行划市,来往船只、车马络绎不绝④。清光绪三十年(1904)的《南阳县志》中曾记载:“赊旗镇亦豫南巨镇也”。特殊的地理位置和自然因素使赊店古镇和其他节点一同构成了万里茶道,万里茶道又促使赊店古镇走向繁荣兴盛。

2.3 赊店古镇的遗产构成

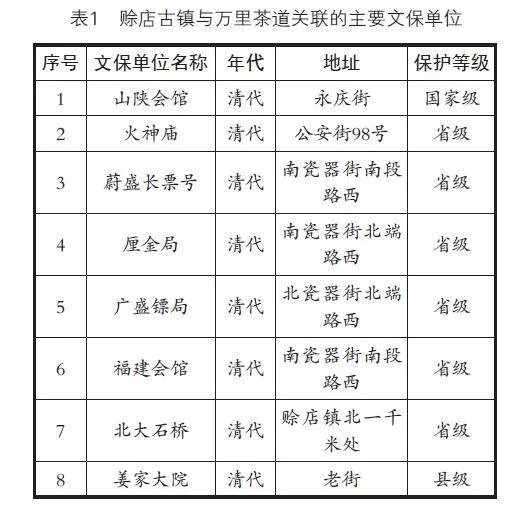

赊店古镇留存了大量与万里茶道相关的物质与非物质文化遗产。其中,物质遗产主要有历史建筑、传统民居、街巷、城墙、城门等,以山陕会馆、火神庙、瓷器街等主要文保单位为代表(表1),在过去承担着组织、信仰、居住等作用,七十二条街更是特色,基本以街道的主营行业命名,如瓷器街主营瓷器。九门城寨“安全寨”将古镇围绕其中。非物质遗产主要有民俗信仰、曲艺、传统手工艺等,以关公信仰、诚信文化为核心,反映在古镇的民俗文化和传统手工艺中,如越调演绎历史故事,陈氏木雕参与了山陕会馆木雕艺术的形成和修复等。综上,赊店古镇作为万里茶道的集散转运节点,无论是物质还是非物质文化遗产,其形成和发展都与商业文化密切相关。

3 万里茶道文化线路节点遗产价值分析

3.1 价值标准

以价值为导向对遗产进行认知已是世界领域内的基本路径⑤。从文化线路视角看待赊店古镇作为万里茶道节点的遗产价值,其认知标准需要考虑线路的整体属性和节点的个体属性。万里茶道本质上属于跨国遗产,在万里茶道中蒙俄联合申遗的大背景下,基于世界遗产的标准研究其价值具有理论与现实意义⑥。而文化线路作为世界遗产的具体类型,虽理念不够成熟,但具有典型性的价值评判,如《文化线路—有形与无形之间》一书中围绕“文化显著性”提出了心理价值、社会价值、生态价值、历史价值、美学价值和科技价值这六个遗产价值评价指标⑦。最后,赊店古镇需因地制宜,结合中国的遗产价值认知标准;《中华人民共和国文物保护法》中明确遗产的历史价值、艺术价值、科学价值,2015年发布的《中国文物古迹保护准则》在《中华人民共和国文物保护法》的基础上添加了遗产的社会和文化价值。此外,《历史文化名城名镇名村保护条例》中关于名镇的遗产价值又分为历史、科学、艺术、社会和精神价值。因此,综合多方考虑,主要从历史、文化、艺术、科学、社会、经济价值这几个方面分析赊店古镇作为万里茶道文化线路节点的遗产价值。

3.2 具体认知

历史价值反映了遗产背后某一重要历史时期的价值,包括事件、人物、制度等形式⑧。赊店古镇能成为万里茶道的重要运输节点,一是因为赊店古镇作为“北走汴洛,南航襄汉,西走川陕,东进皖浙”的水旱码头,交通线路辐射范围广,在南来北往中起到了较好的衔接作用;二是因为明末便已形成了良好的商业氛围,一些晋商早在此处经营定居。与万里茶道相关联的历史建筑、传统街巷、城墙等遗产还有所保留,百年来的积淀是后世了解万里茶道历史内涵的重要见证。

文化价值具有教化的功能,体现遗产的精神力量。在地域文化方面,赊店古镇作为万里茶道的水陆枢纽,在中原文明的基础上包含了山陕特色和南北文化,特别是建筑形式上尽显北方的敦厚、南方的细腻以及浓厚的商业风格。在信仰文化方面,象征忠义、诚信的关公文化是古镇信仰的中心,还根据各行业属性衍生出的信仰文化,如马王庙对应陆路交通运输行业,火神庙则对应烟花爆竹行业等,同时衍生了具有地域特色的民俗文化。多元的文化使古镇商民的精神得到了丰富和升华,作为持续性的内在价值继续影响后世的思想。

艺术价值主要体现在美学方面,包括遗产的工艺技巧、装饰审美及背后的象征意味⑨。赊店古镇以山陕商贾筹资兴建的山陕会馆为艺术表现之首,由山陕匠人和赊店本地匠人一同建成,建筑构件几乎无木不雕,无石不刻,刻画题材既有文人风采,又有民俗风貌;其他历史建筑在北方风格的基础上融入了部分南方建筑特点,封火墙和福建会馆内部等建筑构造足以见得;古镇的木雕、铁器、木刻年画等地域传统手工艺也参与到建筑艺术表现的一部分。总的来说,赊店古镇整体的艺术风格既有北方的威严统一,又有南方的精巧秀丽,将中原文明中和谐稳定、厚德载物的精神内涵体现得淋漓尽致。

文化遗产的科学价值更为客观、实际。首先,赊店古镇位于赵河、潘河两河台地之间,其码头选址在万里茶道初始至成熟期的历程中经历三次变迁,是充分考虑航线的顺畅、水量的丰减、货物装卸的方便等情况下得出的结果。其次,古镇围水而建,易受洪涝侵袭,因而镇中道路特意抬高,用石板铺设以防积水,后又筑起九门寨墙将古镇围住,兼具军事防御和防洪之用。此外,镇中七十二条街分行划市,多数以每条街道的主要营生命名,如瓷器街主营瓷器、铜器街主营铜器,具有成熟的商业规划。对这些价值的挖掘有助于了解当时的技术水平和发展情况,为现代相关领域的发展提供有力参考。

文化遗产的社会价值更多地体现为对社会的奉献。过去,赊店古镇因万里茶道贸易而繁盛,商业的繁荣推动了古镇经济的发展,并与其他节点环环相扣,共同促进了万里茶道文化交流和国际合作;现如今,赊店古镇借助历史文化遗产发展文旅产业,可谓是社旗县域的主要经济来源之一,而在万里茶道积极申遗和“一带一路”建设的大背景下,赊店古镇也积极参与到相关工作中,试图重现过去的文化桥梁和经济辉煌,并以此增强地域和民族的认同感。

文化遗产的经济价值具有现实意义。赊店古镇虽不产茶,但历史上通过茶叶及其他商品的集散转运获得了巨大的经济效益,成为中原四大名镇之一;现如今虽然曾经的运输功能消失或减弱,但古镇的历史文化背景成了最大优势,对遗产的保护和传承是古镇的长期经济价值,对遗产的合理利用是古镇的直接经济价值,基于这些工作引入相关产业、创造就业机会、从而带动地方经济是古镇的间接经济价值。那么如何正确发挥赊店古镇线路遗产的各项价值,实现遗产和社会的可持续发展,是需要进一步探讨的重要议题。

4 万里茶道文化线路节点遗产的保护和发展策略

4.1 保护视野:整体与部分并行的多层级保护

基于文化线路的理论,赊店古镇首先要遵守真实性、完整性的遗产保护原则,从整体和部分的多方视角开展保护工作,将“点—线—面”的保护框架应用于赊店古镇节点内部、线路整体和赊店古镇的关联以及万里茶道整体认知的遗产网络。首先,整合赊店古镇现有的遗产名单,摸排并评估万里茶道相关遗产,设置专门的机构开展专项保护治理,并在原有保护规划的基础上进行主题性、细节性的更新,如对物质遗产进行保护性修缮,对非物质遗产实施技术性记录。同时,梳理赊店古镇与线路整体、线路各环节的内在联系,加强赊店古镇与其他重要节点之间的互联互通,共享遗产保护理论和实践经验。在此基础上,推进国家级文化线路遗产保护体系的完善,采取制定相关法律法规、构建万里茶道遗产数据库等具体举措。

4.2 文化视野:主题文化内涵的挖掘和传承

赊店古镇见证了万里茶道辉煌的历史,参与了多元的文化交流过程,其遗产蕴含的文化内涵既呼应了万里茶道的整体基调,又体现了自身的地域特色。深入挖掘赊店古镇关于万里茶道的主题文化,并对此展开进一步的研究。举办主题文化活动,如万里茶道历史文化展览、诚信文化节、民俗文化表演等,充分发挥文化教育功能,加强公众对赊店古镇作为万里茶道节点的认知,以提升赊店古镇和万里茶道的知名度。借助联合申遗发挥万里茶道的桥梁作用,促进赊店古镇与其他地区乃至国家间的文化交流与合作,延续万里茶道多元、和谐、统一的精神文化内涵。

4.3 发展视野:多方协同推进的可持续利用

赊店古镇遗产的保护和发展工作长期以政府为主导。此外,赊店古镇所在的社旗县曾作为国家级贫困县于2020年实现脱贫摘帽,赊店古镇文旅产业的发展是社旗县的重要经济来源。在此基础上,赊店古镇需要政府、社区居民、企业、高校等多方共同参与。首先,政府应坚持战略引领,因时而变,随事而制,为遗产保护和发展工作提供政策和资金支持;引导社区居民自发参与到这一过程中来,激发遗产社区的内生活力,从而吸引居民回流带动社区发展。依托万里茶道文化线路节点遗产发展赊店古镇的文化产业,同时囊括古镇本地的农业、工业等实业的推进,采取如“文化+旅游”“农业+旅游”等模式,联合企业推动一、二、三产业的多元融合发展⑩。地方高校可同赊店古镇展开合作,为遗产保护和发展提供理论指导,或实行“非遗进校园”活动,促使年轻人加入遗产的传承行列中。

5 结论与讨论

5.1 结论

万里茶道申请世界遗产已进入关键时期,分析万里茶道线路节点的遗产价值,既是对万里茶道节点遗产属性的明确,又是对万里茶道节点遗产价值的再证明,据此从保护、文化、发展三方视野提出万里茶道文化线路节点遗产的保护和发展策略,简要概括为整体与部分并行的多层级保护、主题文化内涵的挖掘和传承以及多方协同推进的可持续利用。策略的提出有助于赊店古镇乃至万里茶道其他节点能更好地顺应当下,以遗产保护为原则找到适合自身的发展模式,带动地方经济,有效发挥线路各环节职能,实现万里茶道线路整体的有机统一,推动文化遗产可持续发展。

5.2 讨论

文章从文化线路、万里茶道研究领域较少论述的节点遗产入手,探讨赊店古镇作为万里茶道重要节点所存在的节点遗产认知问题,以期充分发挥文化线路节点的遗产价值,并试图对既往研究、保护工作进行内容丰富和细节补充。但研究仍有所局限,如主要采用定性的研究方法、赊店古镇作为万里茶道节点遗产的特殊性还需进一步体现等。未来将结合定量的研究方法对遗产价值进行评估,并针对评估结果再次细化保护和发展策略,增加万里茶道文化线路节点遗产保护和发展研究的科学性和合理性。

注释

①②丁援.国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路宪章[J].中国名城,2009(5):51-56.

③黄雅峰.留住社旗古商镇的记忆 建筑与保护[M].北京:中国文史出版社,2005:1-2.

④社旗县地方志编纂委员会.社旗县志[M].郑州:中州古籍出版社,2011:61.

⑤王敏,傅晶,梁中荟.遗产价值特征思维与可持续发展:以“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”为例[J].南方文物,2022(3):77-85.

⑥袁琼岚.苏州大运河沿线运河小镇的属性与价值[J].文物鉴定与鉴赏,2024(2):145-148.

⑦丁援,宋奕.文化线路:有形与无形之间[M].南京:东南大学出版社,2011:112.

⑧国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[S].北京:国际古迹遗址理事会中国国家委员会,2015;宫力权.基于文化线路的明清中朝使行山东段遗产价值评析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.

⑨宫力权.基于文化线路的明清中朝使行山东段遗产价值评析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.

⑩王笑风.中国历史文化名镇:嵩口镇古建筑保护与利用的探讨[J].文物鉴定与鉴赏,2023(6):46-49.