讲好文物背后故事的探究与实践

2025-02-13陈立荣

摘 要:文物是人类宝贵的文化遗产,蕴含着丰富的历史信息和文化内涵,是博物馆开展教育和研究的重要载体。文章以嘎仙洞遗址为例,通过对其历史背景、文化内涵的深入挖掘和拓展,从多个视角探讨了讲好文物背后故事的重要性及其方法和实践,旨在充分发挥博物馆的教育研究职能,增强公众对文化遗产的认知与保护意识,感悟中华民族多元一体的历史内涵。

关键词:文物;嘎仙洞遗址;融合;故事

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.020

1 嘎仙洞遗址简介

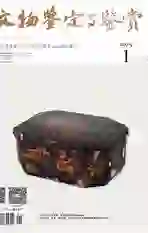

全国重点文物保护单位嘎仙洞遗址(图1)位于内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北10公里处,因遗址内有北魏第三代皇帝拓跋焘于太平真君四年(443)派人前来祭祖所刻下的祝文而闻名于世。

嘎仙洞遗址地处大兴安岭北段一道百余米高的花岗岩峭壁之中,嘎仙洞是一个天然山洞。三角形的洞口距离地面25米,朝南略偏西,宽约20米,高12米,依山傍水。洞内穹顶高大,宽阔如大厅,南北长100余米,东西宽20~30米,洞内总面积2000多平方米,可容纳数千人。按洞内空间的不同,依次可分前厅、大厅、高厅和后厅。洞四周是茂密的原始森林,洞前有一条潺潺流淌的嘎仙河。

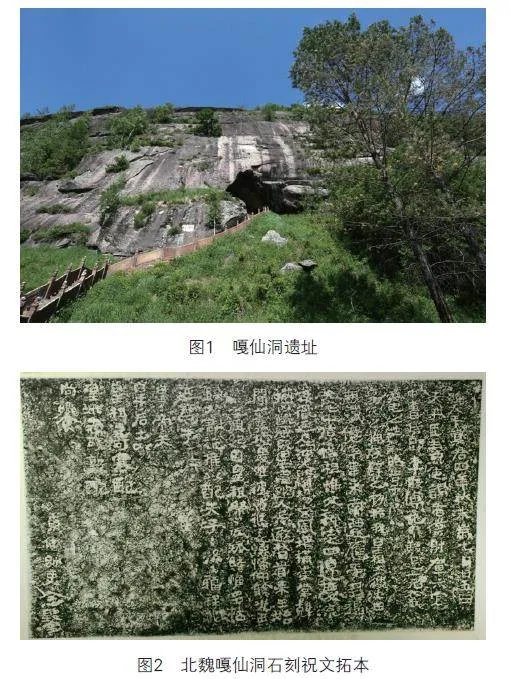

石刻祝文镌刻在距洞口15米处西侧洞壁上。祝文高70厘米,宽120厘米,共19竖行,201个汉字,字形宽厚,笔势古拙雄健,是魏碑体初期的代表作。祝文内容除了表达对祖先的敬仰和思念、希望得到祖先神灵的佑护之外,主要回顾了拓跋鲜卑从森林到草原进而入主中原、统一北方建立北魏的发展历程(图2)。

1980年8月和10月,在内蒙古社科院历史研究所的指导下,呼伦贝尔盟文物管理站以探沟的形式对嘎仙洞内文化堆积进行了清理和保护工作。此次考古发掘了大量石器、骨器、陶器等,其中出土的夹砂陶罐,以敞口罐为主,造型和纹饰较为原始,是鲜卑早期文化遗存,上限可到战国初期。

嘎仙洞遗址的发现,证实了拓跋鲜卑的祖先曾在大兴安岭北段生活,对研究我国疆域史、古代北方民族史以及中华民族的形成与发展具有重要的学术价值。近年来,考古工作者在遗址所处的山体崖壁上发现了两处新石器时代彩绘岩画,这对于研究大兴安岭地区古人类生产生活有重要的参考价值。

2 讲好文物背后故事的重要性

讲好文物背后故事能够以生动、有趣和引人入胜的方式与观众建立情感链接,让文物变得鲜活、有“温度”,从而使人产生共鸣并深层次地思考。

2.1 再现生动的历史画面

例如,讲述东汉飞马纹鎏金铜带饰,可以根据《魏书·序纪》中的“圣武皇帝讳诘汾。献帝命南移,山谷高深,九难八阻,于是欲止。有神兽,其形似马,其声类牛,先行导引,历年乃出”这段记载来构建一个引人入胜的故事:拓跋鲜卑为了民族的发展壮大,从森林来到大泽(今呼伦湖),历经七代后,又继续南迁,由于地形复杂,河流密布,在迁徙途中迷失了方向,失去了前进的信心,危难之际,一匹飞马从天而降,引领他们走出茫茫大草原。为了纪念这段经历,他们把神兽飞马(原型为驯鹿)的形象刻在腰饰牌上,便有了飞马纹鎏金铜带饰。通过讲故事,不仅生动地介绍了文物纹饰的由来,更让听众或读者仿佛置身于拓跋鲜卑人的迁徙之路,共同经历了那段充满挑战与希望的旅程。

2.2 激发人们的探索欲望

文物故事具有启发性和引导性,能够激发人们的探索欲望。嘎仙洞名字的由来及其是如何形成的都是人们感兴趣的问题。“嘎仙”即满语之“嘎姗”,意为村屯;在锡伯语中,为村屯或故乡以及亲生故乡之意①。嘎仙洞洞壁青苔密布,神秘悠远,流传着许多动人的传说。在介绍完石刻祝文内容后,可以分享一些当地口口相传的神话,使文物背后的故事内容更加饱满。如介绍嘎仙洞的形成时,可以先讲述鄂伦春民间故事“嘎仙洞的传说”,然后通过科学分析嘎仙洞形成的地质年代、形成原因等,激发人们的求知欲;又如通过介绍嘎仙洞口旁岩石上生长的唯一一棵黄菠萝树,讲述神话传说“嘎仙洞黄菠萝树的由来”,引申了解大兴安岭植被分布等知识,能够起到推动文化的传播和普及的作用。

2.3 促进文旅融合,增强文物保护意识

嘎仙洞遗址作为当地的文化品牌之一,在促进文旅融合和提升城市形象方面发挥着重要作用。鄂伦春旗依托遗址厚重的历史文化建设了拓跋鲜卑历史文化园,园内设有拓跋鲜卑历史博物馆、鄂伦春乌力楞景区、库图尔其广场、团结抗战胜利纪念碑等,展示了当地的多元文化结构。其中拓跋鲜卑历史博物馆收藏了拓跋鲜卑各个时期的历史文物,丰富了遗址内涵。以文物串历史,通过挖掘和讲述文物背后的故事,可以吸引更多游客前来参观和体验,推动文化旅游的繁荣发展。当人们了解到文物背后的故事,认识到其历史和文化价值后,会增强保护文物的责任感和使命感,这种保护意识是推动文化遗产保护的重要动力。

2.4 开展铸牢中华民族共同体意识的生动教材

嘎仙洞遗址不仅见证了中华民族历史的发展,也蕴含着丰富的文化内涵和精神价值。拓跋鲜卑的发展历程、迁徙路线以及与其他民族的交往交流交融,都体现了其在中华民族的形成与发展过程中做出的贡献。如拓跋鲜卑初到匈奴故地与当地民族相互融合,逐渐强盛;拓跋力微从五原(今内蒙古包头市西南)迁都盛乐(今内蒙古和林格尔县北)后与中原曹魏交好,学习汉族先进文化;拓跋猗卢与西晋结好,受晋封为代王;拓跋珪建国后效仿汉制、计口授田、分土定居,推动了游牧经济向农耕经济的转变;拓跋焘尊崇儒家学说,重用汉族大臣,完成了统一北方大业;尤其是孝文帝元宏进行的汉化改革,推动了社会的进步和北方各民族大融合。这些内容都可作为编排文物背后故事的素材。

3 讲好文物背后故事的方法与策略

3.1 深入挖掘文物价值和内涵

中国自古以来是一个多民族的国家,中国的历史文化是由中华民族的各族人民共同创造的。汉族以及各少数民族对中国历史文化的创造和发展,都曾做出过重要的贡献,起过重要的作用②。讲好文物故事的前提是要储备一定的历史知识。可以采用文献研究与实地调查相结合的方法,对我国古代北方少数民族如匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、柔然等进行系统深入的研究,准确把握各民族之间的关系和历史发展脉络,并参考近现代学者的研究成果,开展实地调查,收集嘎仙洞及其周边的地理、人文信息,包括地质构造、生态环境、民俗风情等,为理解其历史背景提供全面视角。还可以采用多学科交叉研究的方法,如邀请历史学、考古学、民族学、人类学等多学科领域的专家共同参与,研究拓跋鲜卑经济生活和社会组织,拓宽知识层面,对魏晋南北朝的历史文化进行研究学习,为讲好文物背后的故事提供有力的支撑。

3.2 梳理文物发现经过,丰富文物故事背景

随着社会对文物的关注度不断提高,在听完文物的基本信息、价值、内涵等讲解后,人们还想进一步了解文物的发现经过。通过对嘎仙洞遗址发现过程的梳理,将时间、地点、人物、事件等元素进行编排,使文物故事背景更加丰富,同时让人们感受文物工作的艰辛,感知文化遗产的宝贵。

嘎仙洞遗址于1980年7月30日被发现,在发现之前,关于拓跋鲜卑的早期历史有许多猜测,成为史学界的未解之谜。《魏书·序纪》中有这样一段记载:“国有大鲜卑山,因以为号。其后,世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业。”文中提到的大鲜卑山是如今的何地?《魏书·礼志》中也提到在北魏太平真君四年(443),世祖拓跋焘派遣大臣,由乌洛侯国(今嫩江流域莫力达瓦达斡尔族自治旗一带)使臣做向导,来到拓跋鲜卑祖先曾经居住过的旧墟石室祭祖,并在石壁上凿刻了祝文。史书中还记录了祝文的内容以及石室的规模。石室的地理位置在哪里书中并未提及。

多年来,史学家和文物工作者们围绕这些线索展开了研究和考察,并以乌洛侯国的位置为参照,推断鲜卑旧墟石室应该是以北魏都城平城(今山西大同)为基点,向北四千余里的地方寻找。根据历史学家游寿的分析和提示,时任呼伦贝尔盟文物工作站站长的米文平与同行们几乎走遍了大兴安岭的山洞,经过多次探寻嘎仙洞,于1980年7月30日下午在布满青苔的石壁上发现了祝文,祝文内容与《魏书·礼志》的记载基本吻合,起到了既证史又补史的作用。石刻祝文的发现掀开了未解之谜,证实了大兴安岭北段就是史书中所称的“大鲜卑山”,拓跋鲜卑祖先曾经居住过的旧墟石室是现在的嘎仙洞。

3.3 创新传播方式

借助各种方法和手段,将文物所蕴含的信息、历史、文化和艺术价值以生动、有趣且易于理解的方式呈现给观众。

3.3.1 举办专题展览

拓跋鲜卑历史博物馆展出的“融合之路—从嘎仙洞走向中原的拓跋鲜卑”,以实物和详实的历史资料为依托,以拓跋鲜卑南迁路线为主线,讲述了拓跋鲜卑游猎兴安、南迁大泽、驻牧阴山、平城立国、迁都洛阳的发展轨迹,展览运用油画、雕塑、多媒体技术等多种艺术表现手法,精心策划了一系列互动式展示环节,如选择代表性文物并为其生成二维码,观众只需简单扫码,即可聆听详尽的讲解,深入探索每件文物背后丰富的历史与文化故事,使观众在互动中享受学习的乐趣,更深刻地理解并感受展览的魅力。

3.3.2 开展线上宣传

除了传统传播方式外,博物馆还可以通过直播、短视频等互联网平台和手段,主动、积极地进行融媒传播,更加生动、鲜活地讲述文物故事,以满足受众感知和互动需求,深化大众的认知和理解,从而激发受众对传统文化的热情和向往③。博物馆与当地融媒体合作推出的《如果文物会说话》,用高度概括、幽默诙谐的文字,让文物自我介绍它的“前世今生”,增加故事的趣味性和吸引力,拓展了历史知识,拉近了文物与观众的距离,使人耳目一新。例如以下具体案例:

旧石器时代砍砸器(图3):别看我的名字有一定的攻击力,但是我长得憨态可掬,拳头般大小,细致坚硬。我的身上有钝厚曲折的刃,能够帮助古时候的人们砍树、挖掘树根、狩猎等,是较为原始的生产工具。虽然我没有华丽的外衣,但是却见证了人类从远古洪荒时代一步一步走向文明的沧桑历程。

东汉骨角器(图4):我不是树杈,仔细看看我是骨器哦。古时人们住洞穴,衣兽皮,食兽肉,但是他们不甘心安于现状,在长期的生活实践中,发挥聪明才智,将动物的头角经过简单的打磨,便有了我—光滑尖锐锋利的骨角器,钻孔或刻划纹饰的时候我都大显身手。后来,我还成为鄂伦春族制作桦皮器皿的专用工具呢。

北魏驮囊马俑(图5):看我负重前行的样子,有些超载啊!“驼铃古道丝绸路,胡马犹闻汉唐风”。自汉代张骞出使西域后,中国的丝绸之路成为与外界沟通的重要通道。魏晋南北朝时期,北魏都城洛阳是远近闻名的大都市,与波斯等地的物质文化交流十分频繁,丝绸之路再度辉煌,路漫漫,马铃叮当,我们的队伍累并快乐着,一步一步走向了今天的一带一路……

3.3.3 开展社会教育活动

宣传和推广家乡历史文化,结合学校历史、语文等学科内容,将博物馆资源融入学校教育,让学生了解、热爱家乡历史文化,使其成为弘扬和传承中华优秀传统文化的传播者。如博物馆与学校联合开展嘎仙洞石刻祝文学习与诵读,博物馆出师资对学生进行培训,解读祝文内涵,让学生从会读、会写到能够流利背诵,编排“探寻文物古迹,知晓千年历史”为主题的朗诵节目,用诗歌的形式讲述文物背后的故事。

北魏嘎仙洞石刻祝文朗诵词

甲:我们的故事,要从一座山说起。你听说过大鲜卑山吗?

乙:这座山就是广袤巍峨的大兴安岭,她孕育了众多的中国北方游牧民族。其中最著名的一支,就是鲜卑拓跋部。

甲:他们在大鲜卑山下繁衍生息,在嘎仙洞一带弯弓射猎,度过了无忧无虑的童年。

乙:时光荏苒,大森林的孩子成长为风华正茂的青年,带着对中原文明的向往,一路南迁、饮马大泽、放牧敕勒……

甲:森林给予了他们顽强意志,草原给予他们宽广的胸怀,他们以梦为马,不负韶华。

乙:策马扬鞭,开疆拓土,建北魏基业,学先进文化,书写了民族大融合的史话。

甲:穿越千年鲜卑古道。

乙:听白桦林悠悠鹿鸣。

合:我们仿佛看见了一队礼仪威严的车马仪仗,缓缓地向嘎仙洞走来,时针定格在公元443年7月25日……

全体诵读《北魏嘎仙洞石刻祝文》(祝文内容略)。

4 结语

文物不仅仅是静止的物件,更是时间的见证,是历史的传承,是永恒的记忆。通过对嘎仙洞遗址背后故事的深入研究和有效传播,我们认识到,讲好文物背后的故事,让文物“活”起来,是时代赋予博物馆的使命。未来,我们将充分发挥博物馆教育和研究的职能,讲好中国故事,展示中华民族多元一体、文化多样和谐的文明大国形象,让文化遗产的魅力得以更广泛地传播。

注释

①米文平.鲜卑石室的发现与初步研究[J].文物,1981(2):1-7,99.

②林幹.中国古代北方民族史新论[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007:1.

③潘力,王仲.智能媒体时代,打造文博行业有效传播的“破圈”之路:以第九届“博博会”构筑融媒传播生态链为例[J].中国博物馆,2022(6):51-56,128.