濮岩寺摩崖造像题记保存现状及其病害分析

2025-02-13李小勇张璐茜

摘 要:文章深入探讨了重庆市合川区濮岩寺摩崖造像及题记的文物价值与保存现状,分析了其在历史、文化和科学领域的重要性。濮岩寺的摩崖造像及题记跨越唐、宋、元、明、清等多个历史时期,不仅体现了佛教艺术的演变,还反映了宗教在地区社会中的影响力和发展。这些造像和题记因其独特的艺术风格和高超的工艺技术,成为研究中国佛教发展和地方文化交融的重要资源。研究指出,虽然濮岩寺的文物得到了一定的保护和认可,1985年被列为县级文物保护单位,但受自然风化、化学侵蚀及人为破坏等因素的影响,其保存状态仍面临诸多挑战。文章基于对造像病害的详细勘察和分析,提出了针对性的保护措施和建议,以期为未来的保护工作提供科学依据和实践指导。通过本研究,我们旨在提高社会各界对濮岩寺摩崖造像及题记保护重要性的认识,并推动相关保护和管理策略的实施,确保这一宝贵文化遗产能够得到有效的保存和传承。

关键词:摩崖造像;病害;保护措施

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.006

0 引言

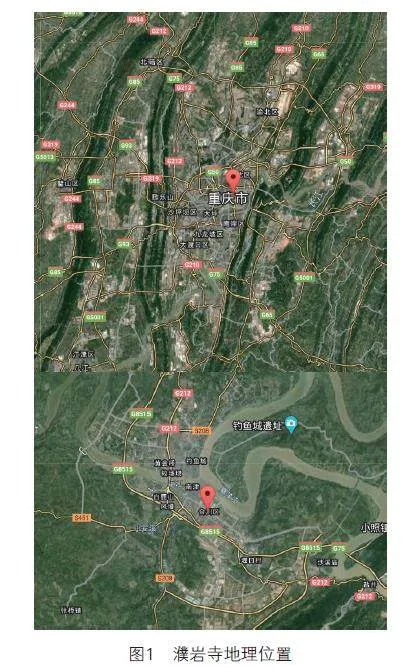

濮岩寺(图1),位于重庆市合川区合阳城街道办事处新民村,内含重庆工商大学派斯学院,占据了重要的地理位置(东经106°15′31.3″,北纬30°00′31.7″,海拔220米)。此寺庙不仅因其丰富的历史和独特的地理环境受到关注,其内部摩崖造像及题记更是被雕琢于濮岩寺山崖之上,濮岩寺古称北岩,宋淳祐年间更名,历史上曾称庆林观、定林寺及定林禅院。初建于唐朝,有着深厚的文化底蕴和历史价值。特别是在民国时期,《合川县志》记载的唐武周长安四年(704)庆林观铜钟铭文,证实了其自唐代以来的文化传承。寺庙不仅是宗教活动的场所,更在历史上承担了抗战时期教育避难的重要角色,成为20世纪40年代“国立”四川中学的所在地,对于培养战时青年才俊起到了关键作用。研究濮岩寺摩崖造像的重要性不仅在于其艺术价值和文化象征,更在于其对于研究地区宗教、艺术和历史变迁提供了珍贵的实物证据。造像区的规模宏大,沿岩层走向延伸约1千米,自唐代始刻,经宋、元、明、清各代扩充,充分展示了中国摩崖石刻艺术的发展及其在地区文化中的重要地位。1985年,摩崖造像及题记区被公布为合川县级文物保护单位,这不仅确认了其文化和历史价值,也标志着对其保护工作的正式开始。

1 保存现状

濮岩寺摩崖造像位于重庆市合川区,其独特的地理位置及自然环境为该地区的文化遗产保护带来了特定的挑战和机遇。这些摩崖造像主要雕琢于砂岩岩层,沿濮岩寺山崖延伸约1千米,展示了从唐代至清代不同历史时期的艺术风格和宗教表达。濮岩寺摩崖造像在1985年被公布为合川县级文物保护单位,随后根据其历史价值和保护需求,进行了多次保护和修复工作。尽管如此,由于其所处的开放环境和较软的砂岩材质,摩崖造像仍面临着严峻的自然风化和侵蚀问题。

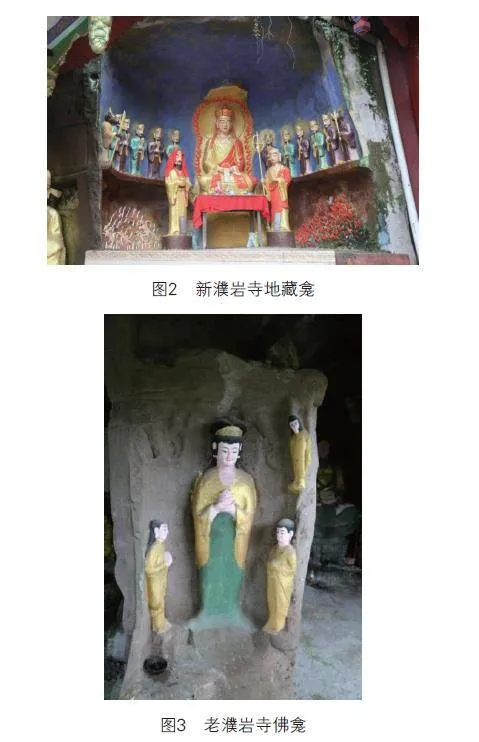

濮岩寺摩崖造像型分为新濮岩寺和老濮岩寺两大部分(图2、图3),老濮岩寺目前现存有毗卢千佛龛等残龛5处、石窟1处,题记2幅;新濮岩寺保存有地藏龛等佛龛9处,题刻5处。其中摩崖造像均为佛教主题,造像多为一佛二弟子、一佛二菩萨、一佛二弟子二菩萨二力士等,题刻多为佛经故事或文人游记。

2 文物价值

濮岩寺摩崖造像及题记的研究不仅反映了其在地区宗教和文化中的重要性,还凸显了其在历史、文化和科学领域的独特价值。

2.1 历史价值

濮岩寺摩崖造像及题记的历史价值在于其跨越多个朝代的持续创作,始于唐代,贯穿宋、元、明、清各个历史时期,是四川地区佛教造像艺术和题刻艺术发展至巅峰时期的典型代表。这些造像和题记不仅是佛教传播和发展的直接证据,也真实地反映了唐代至清代佛教在合川地区的传播历程,揭示了当地社群对这些宗教艺术形式的接纳和崇拜,以及它们对当地社会和民众生活的影响。

2.2 文化价值

从文化角度看,濮岩寺的石刻艺术积累了千余年的历史,是珍贵的文化财富和艺术珍品。这些造像涵盖了从简单的单佛像到复杂的多佛多弟子组合,反映了当地佛教艺术的丰富性和多样性。此外,濮岩寺的题刻记录了多个历史时期的重要事件和人物,是研究地方历史和社会变迁的重要文献资源。造像和题刻的艺术风格和工艺水平,尤其是其现实化和世俗化的表现,为研究晚期巴蜀地区的宗教和文化提供了直观的视角。

2.3 科学价值

科学上,濮岩寺的摩崖造像和题记位置选择符合中国古代摩崖造像和石刻的传统规律,即选择风景秀丽、地形独特的山崖进行艺术创作。这不仅体现了古人对自然环境的高度尊重和艺术化利用,也反映了古代人民在地理选址、石材加工和艺术表现等方面的高超技艺。濮岩寺摩崖造像的保存和研究,为探索古代建筑和石刻技术、评估古代环境影响及理解地方文化传统提供了宝贵的实证材料。

总体来说,濮岩寺摩崖造像及题记不仅在宗教和艺术上具有不可替代的价值,而且其广泛的历史信息和文化表达,以及所蕴含的科学和技术知识,均使其成为研究中国南方地区历史文化的重要窗口。这些摩崖造像和题记的综合价值,凸显了对其进行保护和研究的重要性,也为未来的文化遗产保护提供了重要的参考和启示。

3 病害成因分析

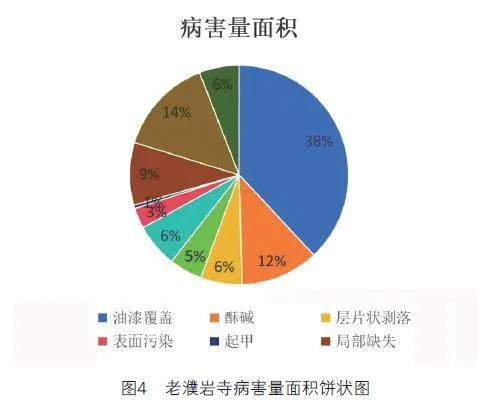

3.1 病害统计(图4)

通过对濮岩寺摩崖造像进行详细的现场勘察,现场统计濮岩寺石刻的主要病害类型,包括自然风化、自身材质(多空隙砂岩)和高湿环境导致的表面开裂、颜色剥落和微生物侵蚀现象。裂缝主要表现在造像的基底和表面,通常由环境温差和物理破坏引起。剥落现象多见于涂层和石材界面,特别是在现代不适当涂装材料的作用下更为显著。此外,微生物侵蚀,尤其是苔藓、藻类和真菌,在潮湿环境中引起石材的颜色和结构变化,这些生物的活动导致了石材表面的进一步破坏。

3.2 分析检测

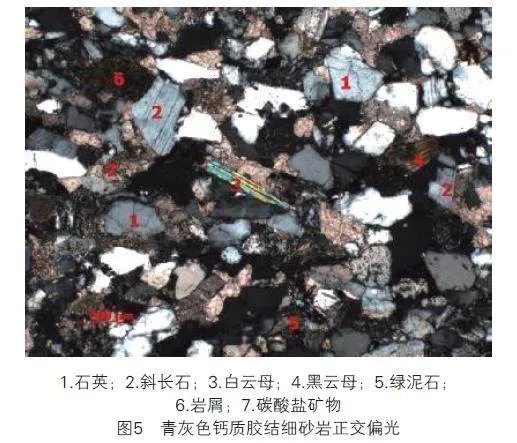

3.2.1 矿物成分分析

通过对濮岩寺摩崖造像未风化与风化岩样进行X射线衍射分析(XRD),本研究确定了石材的主要矿物成分,包括石英、钠长石、方解石、绿泥石和伊利石。特别是绿泥石的存在促使题记和造像在干湿循环作用下容易出现层状和片状剥落,极易粉化,这些特性不利于文物的长期保存(图5)。此外,方解石的含量影响了石材的胶结强度,在弱酸性降雨的条件下,方解石的溶解速度加快,进一步削弱了石材的结构稳定性。

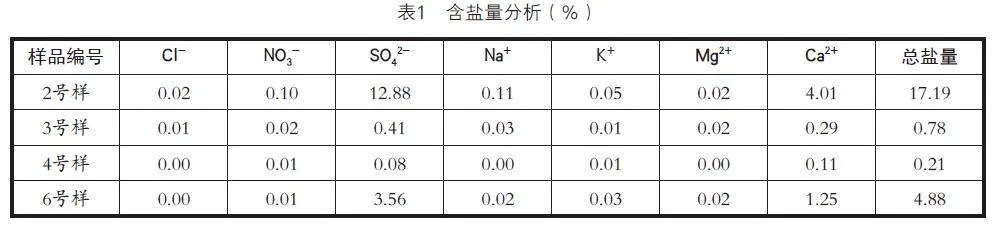

3.2.2 可溶盐分析

研究表明,风化表面的石材中石英含量增加,而胶结质含量减少,表明表面风化显著。在表面风化样品中检测出硫酸钙(石膏)的存在,显示出可溶盐在表面层的积累。这些可溶盐的存在(表1)易于引发可溶盐循环结晶破坏,对石刻的长期保存构成威胁。从未风化岩石与风化样品的比较中发现,风化样品中的可溶盐含量,尤其是硫酸根离子(SO42-),远超过国际重要历史建筑和文物严重酥碱的指标值,表明需要采取有效的排盐措施。

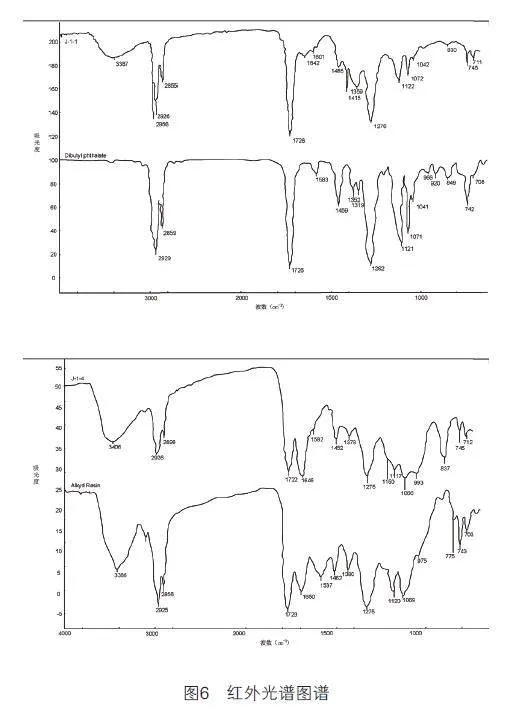

3.2.3 光谱分析

使用Nicolet iN10 FI-IR Microscope显微红外光谱仪进行的红外光谱分析显示(图6),金色涂层部分含有明显的有机成分,如邻苯二甲酸二丙酯和醇酸树脂,指示这些涂层由现代合成材料制成。此外,使用扫描电镜(SEM)分析金色涂层的材料和微观形态,结果显示金色涂层不含金元素,而是使用现代合成金胶漆制成的,主要包含铜粉和钛白粉。

3.3 病因分析

根据以上的分析检测结果以及现场勘查数据,本研究归纳出造像病害的主要成因。首先,石材本身的材质是一个重要因素,濮岩寺摩崖造像主要采用的砂岩由于其较高的孔隙率,容易吸收水分和盐分,从而加剧物理和化学风化。其次,保存环境的影响也不容忽视。濮岩寺所处的亚热带湿润气候,高湿度和频繁的温差变化为物理剥落和化学腐蚀提供了条件。此外,人为因素,特别是不当的现代涂装和游客活动,对造像的原始状态构成了威胁,加速了病害的发展。

4 结语

濮岩寺的摩崖造像和题记作为重要的历史文化遗产,承载了丰富的宗教信仰、地方文化和艺术发展的信息,本研究通过濮岩寺摩崖造像及题记的保存现状调查,发现主要病害是表面开裂、颜料剥落、微生物侵蚀和不适当涂装,通过岩石矿物成分、可溶盐分析和光谱分析,其病害的产生是由于岩石本身绿泥石和方解石的存在,环境中硫酸盐的存在并在表面累积,以及不当的现代涂装等几方面共同作用的结果,这为其保护和管理提供了科学依据。

通过本文的研究,我们希望能够激发更广泛的社会关注和科学研究,共同推动濮岩寺摩崖造像及题记的保护工作迈向更加系统和科学的道路,确保其历史和文化价值得以永久保存,为后世提供宝贵的学术资源和文化启迪。

参考文献

[1]王玉.重庆三峡库区唐代佛教石刻造像调查报告[J].考古学报,2006(4):509-531,540-548.

[2]王玉.重庆地区唐代佛教摩崖龛像调查[J].考古学报,2014(1):109-138,149-162.