诗礼为贺

2025-02-13陈建辉

摘 要:孔府作为“天下第一家”,在日常生活交往中收到过很多贺礼,体现了礼仪制度生活下人们对美满生活和健康长寿的追求与祝愿。银制贺礼作为时代发展的产物,见证了礼仪的传承发展与变化。

关键词:银器;诗经;礼仪

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.004

礼仪是人们交往中共同认可的行为规范,蕴含着人与人关系的准则;贺礼则表达了人们相互交往过程中的美好愿望和深厚感情。作为“二南之家”的孔府,是儒家传统文化的象征,历代受到人们的尊崇,在与各界交往活动中收到诸多展现礼仪的礼品。银制贺礼既是时代发展的产物,也是经济社会发展中礼的深层体现。

1 银器与贺礼

银器是以前人们日常生活中最普遍也是使用最多的贵金属,主要用来制作生活用品,还可以用来装饰器物或者服饰。19世纪,银器逐渐成为一种商品。鸦片战争以后,随着中西方交往的加深,银器开始作为中外人士社交场合应酬和往来中相互赠送的一种礼物。清咸丰十年(1860),总管内务府大臣宝鎏赠送给来访俄国使臣的众多礼物之中就有银碟等物品,这是中国人向外国人赠送银器的较早记录①。

这一时期金银器的制造技艺主要还是来自外国。作为对外交流窗口的上海和广州则从一开始的参与制作和销售,发展为后来的自主设计和生产。早在19世纪70年代,上海虹口地区的洋货号就开始“专用西法电气镶镀大小金银器皿首饰及水烟并镀外国食具刀叉盘碗等件”,而银碗这类银器成为当时社交赠礼的主要物品。尤其是上海,其作为近代中国城市化进程最快、最早的城市,无论是恭贺新婚还是祝贺寿诞,代表奢华和财富的银器成为人们社会礼俗交往的重要载体。1915年孙中山与宋庆龄结婚时,孔祥熙就赠送了一只银碗,通高13.5厘米,口径26.2厘米。银碗保存完好,腹部刻有铭文TO MRS SUN WEN,PRESENTED BY CHAUNCEYH.KONG,25TH,OCT 1915。1915年10月25日正是孙中山和宋庆龄在日本东京结婚的日期②。当时上海女性嫁妆中也多有银制物品,民国初年《申报》编辑、上海青浦人王纯根在《百弊放言》一书中就记载,“近年来,社会风俗崇尚奢侈,凡资财较雄厚的嫁女之家,必备银台面以实妆奁”。

银盾是用白银制作而成的盾形礼品,它发端于19世纪中后期,20世纪二三十年代达到鼎盛,为民间高档礼品馈赠的代表性物品。中华人民共和国成立之后,受到政治因素的影响,民俗生活中的许多传统发生改变,银盾渐趋衰落③。银盾的主体形态采用捶揲工艺制作,纹样使用錾刻工艺制作。首先根据纸样的形态将纹样錾刻在器形的四周,器形中间部分再錾刻不同吉祥寓意的图案和文字,表现对美好生活的一种祈愿与祝福,是儒家文化礼的展现。作为一种特殊的银制礼品,银盾以中国传统吉祥纹样与祝愿性文字为主体,巧妙地以神话传说、宗教故事为题材,通过比喻、象征、谐音、一语双关等手法,创造出具有美好、吉祥寓意的图形纹饰,形成了一个非常庞大而又丰富多彩的吉祥符号体系,表达对美好生活的一种祈愿与祝福。1946年《人事文件》记载,20世纪20~40年代,“贺喜银盾为新式礼品,盾上所刻文字表示祝贺之意”,可见银盾曾广泛用于新人订婚、结婚、寿祝、商店开业等诸多场合,是时代发展的产物与见证。

2 道德仁义,非礼不成

礼是一种维系社会秩序的行为规范。两千年来儒学是中国封建社会的正统思想,礼是核心。孔子作为至圣先师,其后裔备受历代封建统治者的“眷顾”和“优渥”,社会各界也在与衍圣公府的交往中注重“礼”尚往来。孔子博物馆作为展现孔子思想及儒家文化的专题博物馆,收藏有诸多原孔府的银制礼品,展示了“诗礼传家”的礼仪传统,讲述着中国传统儒家生活在时代发展中的变迁。

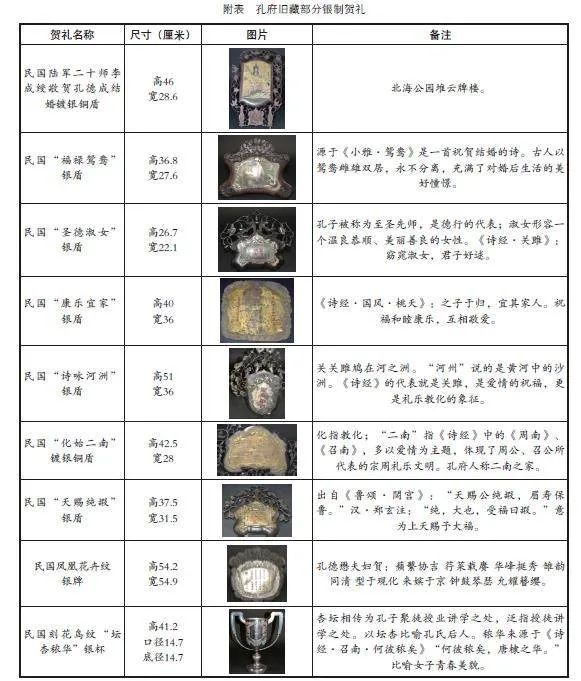

民国陆军二十师李成绶敬贺的镀银铜盾为北海公园的“堆云”牌楼和白塔图案,精细的工艺展示了牌楼四柱三楼琉璃瓦屋面形制,中间的一道斜面将整体分成了两部分,将后面的善因殿和白塔衬托得更加幽深壮美。右上方为“达生奉祀官琪方女士结婚之喜”的铭文抬头;左下方为贺敬人的姓名。

古人对称呼极为讲究,凡名讳之间皆含深意,尤其贵族之间在称呼上对“礼”有特别重要的规矩。《白虎通·姓名》阐释:“人必有名,是为了吐情自纪,尊事人者也。《论语》曰:名不正,则言不顺……名者,幼小卑贱之称也,寡略,故于燕寝。”名而后有字,二者不可或缺。有字之后,小时候取的名就要避讳。总览这些银器贺礼抬头,基本都是称呼“达生”或“奉祀官”。孔德成,字玉汝,号达生,1920年出生袭封衍圣公,1935年改称大成至圣先师奉祀官。所以在与孔德成的交往中,人们通常以“达生”或“奉祀官”称呼以示尊敬。

说到称呼中的“礼”,我们还能看到孔孟圣人后裔在交往中“礼”的传承。在这些贺礼中有一件孟庆棠赠送的“喜”字银盾。孟庆棠(1877—1944),字泽南,号稚孙,亚圣孟子第73代孙。清光绪二十年(1894)代袭翰林院五经博士,三十一年(1905)正式承袭,民国二十四年(1935)改称亚圣奉祀官。在礼物的署名处孟庆棠自称“门生”;而在与孔令贻的交往信件中,孟庆棠自称“小门生”。这是因为孔孟两家在文化传承和历史地位上有着密切的联系。孟子非常景仰孔子及其学说:“乃所愿则学孔子也。”且孟子的老师就是孔子的孙子孔伋。后世《孟子世家谱》也仿照《孔子世家谱》修订,在家族谱系上孟氏更是与孔氏共用字辈。孟氏族人在孔氏族人面前称“门生”,既是儒家文化的传承,也是中华“礼”绵延传承的具体体现。

3 诗礼相成

“礼”在周代是国家治理的重要手段,《礼记·仲尼燕居》记载:“礼者何也?即事之治也。君子有其事,必有其治。治国而无礼,譬犹警之无相与,怅怅乎其何之?譬如终夜有求于幽室之中,非烛何见?”尤其是礼乐制度的教化作用,既巩固了血缘关系,也稳定了社会。《诗经》的产生离不开宗周礼乐文明的土壤,其内容处处体现着宗周礼乐文明的烙印。当时的人们一直将诗教、礼教与乐教结合,并认识到“不学《诗》,无以言”“不学礼,无以立”。宋代王安石言,“《诗》、礼足以相解”,《诗》与礼可以相互诠释、相互印证。尤其是《诗经》中关于周代婚恋生活的描写,在叙事抒情中自然而然地体现出礼教的思想理念,给人以心灵上的冲击和情感上的熏陶,使人在潜移默化中接受其影响④。可以说,《诗经》是礼乐文明的重要内容和载体。

“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也。故君子重之。”孔府作为“素王”后裔、“二南之家”,其婚庆大典备受关注,尤其是1936年孔德成结婚时既有旧式的亲迎之仪,又有新式结婚的典礼,备受社会各界的关注。婚礼之时,社会各界向“衍圣公”送上精美的礼品和温情的祝福,现保留有当时的银制贺礼40余件,既有银瓶和银鼎等常见器形,也有当时盛行的银盾20余面。这些银制礼物大多采用或改编自《诗经》里的语句来表示祝福,体现对至圣先师后人的尊敬和礼仪。

陈念中赠送的“化始二南”银盾,“二南”指《诗经》中的《周南》《召南》,《毛诗序》认为“《周南》《召南》,正始之道,王化之基”。《周南》《召南》两部分的内容多以爱情为主题,体现了周公、召公所代表的宗周礼乐文明。在孔府的婚庆事宜中,人们也常常以“二南之家”代指孔府。例如,清代彭蕴章在给孔府的纳征帖中就称“亲家大人二南家学、万仞儒门”。将《诗经》的精髓凝练作为对圣人后裔的祝福,既是礼仪的体现,也是对以孔子为代表的儒家文化的崇敬之心。

“圣德淑女”“关雎雅化”和“诗咏河洲”银盾,词语源于《周南·关雎》。《关雎》为《国风》之始,历来很受人们关注。“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”朱熹在《诗集传》中说,雎鸠“生有定偶而不相乱,偶常并游不相狎”,意思是说这种鸟情意专一、举止高贵庄重。情意专一的雎鸠隐喻夫妇间应有的伦常关系,以及庄重高贵的行止,而文王与太姒的爱情与婚姻正是这样的典范。文章表达了青年男女健康而又真挚的思想感情,“礼”约束下的恋情因其高雅纯美的内涵而受到人们的敬爱。同时也体现了淳朴而又高尚的情操,尤其是君子的“辗转反侧”,做到了“发乎情”而“止乎礼”,孔子赞曰,“《关雎》乐而不淫,哀而不伤”,是儒家学说“中庸之道”的具体体现。作为送给至圣先师奉祀官的礼物,这些美好的词句既是对至圣后人爱情的祝福,更是礼乐教化的象征。

“福禄鸳鸯”银盾有三个,源于《小雅·鸳鸯》中“鸳鸯于飞,毕之罗之。君子万年,福禄宜之”。根据研究,此诗是新婚仪式上表达祝福的诗。先秦时期鸳鸯代表吉祥,《诗经世古本义》记载:“《鸳鸯》,美大昏也。”诗的前两章以鸳鸯起兴,赞美男女双方才貌匹配、爱情忠贞。诗的第一章、第二章和第四章的末句均言及福禄,是全诗关注的焦点,清晰展示了礼乐制度下的婚姻爱情观与美好祝福。

刻花鸟纹“坛杏秾华”银杯则源于《召南·何彼秾矣》中“何彼秾矣,唐棣之华”,比喻女子青春美貌。杏坛相传为孔子聚徒授业讲学之处,后泛指授徒讲学之处。在这里以坛杏代指孔德成的圣人遗风,以秾华形容新娘的美丽。“康乐宜家”应该取自《国风·桃夭》中“之子于归,宜其家人”。全诗多次运用“宜”字,揭示了新娘与家人和睦相处的美好品德。《礼记·大学》引《桃夭》这首诗时说:“宜其家人,而后可以教国人……宜兄宜弟,而后可以教国人……其为父子兄弟足法,而后民法之也。此谓治国在齐家。”体现了周朝诗以教化人民的现实意义。银盾以此句祝贺,既表达了对新娘的贤良淑德的赞赏,也是对孔氏家族的敬贺,通过《诗经》的语句赞美圣人门第、礼仪教化。

孔德懋夫妇祝贺银盾上的颂词则充分彰显了“诗礼传家”的古训,让我们认识到诗与礼从来都是互为一体、相辅相成的。具体为:蘋蘩协吉 荇菜载赓 华峰挺秀 雏韵同清 型于观化 来嫔于京 钟鼓琴瑟 允耀簪缨。

这块银盾上的祝福语可以说是《诗经》的浓缩,首句出自《召南》里的《采蘋》《采蘩》,表明婚姻前祭祀先祖、祈求祝福的风俗礼尚,而荇菜作为《诗经》中的第一植物,在诗中象征淑女的窈窕;“来嫔于京”源自《大雅·大明》中的“来嫁于周,曰嫔于京”,《毛诗序》载“《大明》,文王有明德,故天复命武王也”,清方玉润认为“(《大明》)追述周德之盛,由于配偶天成也”,结合《关雎》中的“琴瑟友之”“钟鼓乐之”,褒扬新婚夫妇的高贵品德。

“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。”作为周代礼乐文化的代表,《诗经》“就是宗教、是政治、是教育、是社交,它是全面的生活”。除了在爱情祝福中大量运用有关诗句外,祝寿的语言也有所体现。“五福:一曰寿。”长寿是人们的美好追求,早在夏代就有对长者或尊敬的人敬寿的风俗,到了周朝见有生日敬献礼品的记载。在中华民族的悠久历史中,长寿不仅仅是生命的延续,也是福气的体现,人们认为长寿俱来的福、禄有利于邦国、家族的繁盛与稳定。“天赐纯嘏”银盾是敬祝“五秩荣庆”的贺礼,诗句出自《鲁颂·閟宫》:“天赐公纯嘏,眉寿保鲁。”汉郑玄注:“纯,大也,受福曰嘏。”以此句祝寿,既彰显过寿之人的德高望重,也包含了满满的深情与祝福。

4 结语

礼仪文化自古至今都在人们的心目中占据着重要的地位。孔子继承并发扬历代礼乐思想,是中华民族性格和精神的根源之地。“《诗》之所至,礼亦至焉。”孔子认为“入其国,其教可知也。其为人也,温柔敦厚,《诗》教也”。《诗经》所蕴含的文化关怀和礼乐精神一直是我们需要学习的。这些银制贺礼将《诗经》中的语句摘录使用,是传递信息、情感、意愿的一种新载体,表达了人与人之间最温馨、最美好的心意,承载着文化的规则并牵涉到礼仪。礼的形式不断改变,礼的精神从未磨灭。

注释

①参见清华大学历史系《清筹办夷务始末补遗之咸丰朝》,清咸丰十年(1860)十月,抄件现藏中国社科院历史研究所。

②胡宝芳.银器中的老上海社交礼俗[J].上海文博论丛,2015(2):79-82.

③段丙文.西安陈氏世家传世银盾及其纸样的研究[J].西安工程大学学报,2012(4):474-477.

④于莲莲.《诗经·国风》中“婚恋诗”之周礼意蕴研究[D].大连:辽宁师范大学,2013.