“琱生三器”中的人物与主旨新考

2025-02-13郑伟丽江益忠

摘 要:“琱生三器”记录了召余和侄子琱生的继承纠纷。五年琱生簋,召余向弟媳“报寡氏”传达母亲君氏重分家产的指令,召伯虎要求召余提供大宗伯氏(召伯虎之母)的意见书,未果。五年琱生尊,姑姑召姜催促琱生签署协议,琱生求神问祖,召祖显灵表态琱生家为宗。六年琱生簋,召余到周王那里告御状,大闹公堂,有司找到当年的命典,命典刻有“报璧”二字,即召报得璧、继承本支大宗。

关键词:五年琱生簋;五年琱生尊;六年琱生簋;西周宗法制

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.002

1 已有的研究和争议

五年琱生簋、五年琱生尊和六年琱生簋,世称“琱生三器”。“琱生三器”铭文涉及多个人物,记述事件大体厘定为家族内部的田产纠纷,但无论怎么设定当时的场景和人物关系,总有某些文句无法通顺解读,是故三器的人物及主旨迄今未有让人信服的结论。就五年琱生簋、六年琱生簋二器而言,名家观点各异。孙诒让先生认为皆为土田狱讼之事①;郭沫若先生认为五年琱生簋是召伯虎会堪岁贡,六年琱生簋是召伯虎平定淮夷,归来告成②;林沄先生认为琱生私扩地盘,得到召伯虎庇护③;李学勤先生认为是周公、召公两家的土地纠纷④;刘桓先生认为伯氏是召伯虎,琱生和召伯虎家有土田纠纷⑤;陈英杰先生认为是召伯虎处理琱生家多占田地问题,琱生向召伯虎的父母行贿⑥;王晖先生认为五年琱生簋是家族内的财产分配问题,六年琱生簋是公室丢了禀贝的案件诉讼,两者记述的并非同一件事⑦。当然还有其他观点,不再一一列述。

五年琱生尊出土后,学者多把“琱生三器”联系在一起考虑。朱凤翰等人认为是召氏宗族与外宗族的狱讼案件⑧。王沛先生认为“琱生三器”通读迄今尚无十分满意的结果,存在很大的局限⑨。徐义华先生认为“琱生三器”记录的是宗族内土地纠纷的三个阶段,并把人物和事件大致经过表述为“召姜(妇氏、我母、幽姜)是召伯虎之母,君氏是召伯虎之父,召伯虎是兄,琱生是弟。五年正月,召姜和召伯虎向琱生传达分家的命令,琱生送上礼物感谢,召伯虎对琱生承诺遵守父母的命令;五年九月,召姜再次传达命令,要琱生服从兄长,琱生又送礼感谢,双方请有司参与,签署约定,并发誓守信;六年三月,召伯虎向琱生道贺,财产交割手续完成,琱生又送礼感谢”⑩。徐义华这样的人物认定和解读,大体能把三器的故事前后串联在一起。但有几个关键的疑问,文章同样无法给出合理的解释:其一,既然是父母兄弟一家四口,为何家长(君氏)不出面当场解决问题,而要传话呢?其二,父母兄长都在,弟弟琱生怎能祭祀、铸青铜器?其三,既然是亲兄弟,为何兄长召伯虎称我父我母,而弟弟琱生不称我父我母?其四,如果召伯虎和琱生是亲兄弟,琱生送给父亲璋、母亲璜,送给兄长召伯虎更贵重的圭、璧,父母的待遇竟不如兄长,是否符合礼仪?其五,同样的一件事,琱生前后送了两次礼,为何礼单的内容完全相同,究竟是两次送礼,还是同一次送礼的两次表述?其六,琱生给父母兄长两个璋、两匹帛、两个璜、一个圭、一个璧,而只收到价值不高的五寻蔑、三个壶,这种可能性有多大,一个小宗何以如此富有,而其父母和长兄(两个辈分的大宗)却显寒酸?可以说,已有的研究,不能解决“琱生三器”在人物和事件上的困惑,几乎所有的研究在具体的人物和文句解读上或多或少都有明显的不通,甚至自相矛盾。五年琱生簋铭文中出现了琱生、召、妇氏、君氏、伯氏、召伯虎,可能还有止公。五年琱生尊铭文出现了召姜、琱生、君氏、妇氏、有司、召公等。六年琱生簋铭文中出现了王、召伯虎、幽伯、幽姜等,可能还有庆。这些人绝大部分无其他历史记录对照,身份难辨。

“琱生三器”最让人头疼的是“余”,世人多认为“余”是第一人称代词,但每个“余”分别指代谁是个大问题。“余”出现的频率特别高,且常与“我”出现在同一篇铭文中,甚至出现在同一句铭文中。已有的研究未能准确识别三器铭文中的“余”,未能将三器中的人物关系彻底理顺。

2 三器人物关系的梳理

“琱生三器”主旨多有分歧,根本原因在于不能理顺铭文中复杂的人物关系。三器铭文使用很多个“余”。后人多把“余”理解成第一人称代词,然多有不通之处。五年琱生簋铭文召伯虎曰:“余既讯我考我母令,余弗敢乱,余或致我考我母令。”如果“余”是第一人称代词,加上“我”,一句话用了七个第一人称代词。如果“余”是召伯虎自称,则三个“余”都可以省略,且都应省略。五年琱生簋铭文:“……余献寡氏以壶。”学人多认为“余”是琱生。青铜铭文叙述时,按惯例“余”当用第三人称,如果“余”指琱生,应该用“琱生献寡氏以壶”才是。

五年琱生簋和五年琱生尊铭文中都有“余惠于君氏大璋”,若“余”是第一人称代词,则会出现明显的悖论。五年琱生簋铭文前后的逻辑关系大致是“……以君氏令曰:余老……公宕其二,汝则宕其一,余惠于君氏大璋……”。按青铜器铭文表述特点,引用可用第一人称,叙事用第三人称,所以,“余惠于君氏大璋”理论上还是君氏令曰的内容,“余”当然指君氏。但从内容上,“君氏惠于君氏大璋”肯定是不通的,所以只能把这个“余”认作琱生。如果此处的“余”是琱生,按惯例应直接表述为“琱生惠于君氏大璋”,而不能用第一人称的“余”。另外,若“余”是琱生,则他在五年琱生簋和五年琱生尊记录时间前后给两个同样的人送两次同样的礼物,送君氏两个大璋,妇氏(应该是寡氏)两匹帛、两个璜,这种可能性有多大?是否真的存在两次送礼的情况,为何两次送礼的对象和内容完全一样,琱生家有很多璋和璜吗?可以随便送人的吗?这些都是问题。

六年琱生簋铭文中有“召伯虎告曰余告庆曰”,若“余”是召伯虎自称,则应写成“召伯虎告庆曰”,简单明了。铭文中还有“今余既讯,有司曰,侯令,今余既”,这两个“余”若作第一人称明显不通。召伯虎和有司在一问一答,召伯虎问:“我问过了吗?”有司答:“我问过了。”召伯虎应该说“你问过了吗”才对。连读“琱生三器”可以发现,在人物关系上,若“余”作第一人称代词,始终无法将人物与事件完美融为一体。琱生到底和谁有土地方面的争议,在“余”作第一人称时也是无解的。有观点认为琱生和大宗召伯虎有纠纷,琱生的对手就是召伯虎。其实不然,召伯虎位高权重,琱生作为小宗,没有资格和大宗讨价还价,更不该就此事与大宗纠缠不休。也有观点认为宗族内部的事,不便张扬,故琱生的对手没被记录下来,但一次次送礼都记下来了,另外一个涉案当事人没理由不出场。

青铜器铭文的作用就是记录重要事件,土田争议矛盾的双方不可能不交代清楚。铭文所记述的事情在当时的人们看来应该是清楚易懂的,不会太拗口。今人之所以看不懂铭文,很可能是今人把铭文上的人物以及彼此的关系搞错了。问题的关键在“余”这个字的认定上,“余”作第一人称始终无法满意地解读“琱生三器”,唯有将“余”理解成一个人的名字,方能摆脱当前的困境。“余”第一次出现在五年琱生簋,铭文显示该字底部是一小横,外加四个点。三器铭文中所有其他的“余”,与现今的“余”比较接近,可能是“余”的简写。“余”的简写在“琱生三器”中还有一个例子,五年琱生簋文铭中“土田多有刺弋”,到五年琱生尊铭文中,则简写成了“土田多有朿弋”,“刺”变成“朿”,情形是一样的。笔者认为“琱生三器”铭文中所有的“余”都不是“余”。退一步讲,即便铭文中每一个“余”都是“余”,“余”也不是第一人称代词,而是人名。若“余”是人名,三器中人物及彼此的关系可以理顺。

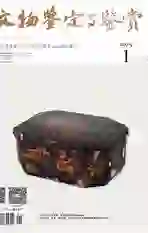

三器中的人物关系(图1):伯和君是同辈的兄弟,伯、伯氏夫妇是大宗,君、君氏夫妇是那一辈的小宗;召余、召报、召姜都是君氏的子女,伯的儿子召伯虎是他们的堂兄,是他们那辈的大宗。

余、召余为琱生的伯父、君氏的长子,为行文方便,也为了与第一人称区分,姑且写作召余。报、召报是琱生的父亲、君氏的次子,琱生鬲铭文中有“琱生作文考□仲尊□”,琱生称父为“仲”,说明其父并非长子,当时已亡故。报寡氏、寡氏是报的寡妻、琱生的母亲,金文中是“寡”,而不是“妇”。召姜是琱生的姑姑、君氏之女。伯是召伯虎之父,召族大宗,当时已亡故。伯氏是召伯虎之母,五年至六年间亡故,五年琱生簋铭文称伯氏,六年琱生簋铭文称幽姜。召伯虎是召族大宗,周王重臣。君是召余、召报、召姜之父,当时已亡故。君氏是召余、召报、召姜之母。对于琱生,张亚初先生读琱生之“生”为“甥”,说其母为琱族之女,故称琱生,另有学者认为琱生是周族人。笔者认为琱生是召报的儿子、君氏的孙子、周王的外甥。“琱”,金文是“上王下周”的合体字,当是周王家族的专用字,西周初年金文中“琱戈”当是周王专用戈。琱生所祭之祖,五年琱生尊铭文明确为召公,所以琱生姓召而不姓琱。“琱”上王下周,没人敢取这样的名字,所以,姓琱或名琱的可能性也不大,唯理解为周王外甥才能说得通。周王外甥多的是,唯独他称周王外甥,很可能琱生是周王嫡外甥,从小就得周王疼爱,年轻的琱生手上有圭,可能也是周王所赐。人物关系理顺之后,三器铭文中的种种疑惑迎刃而解。君氏在家庭内关于土田分割的命令,需要大宗伯氏同意,因为伯氏是君氏那一辈的大宗。西周土田归周王所有,对土田继承西周有严格的管理。家庭内部的土地分配,家长君氏不能做最终的决定。伯父召余跟琱生家土田有争议,需召伯虎出面,因为召伯虎是召余、召报(琱生代行其亡父的权利义务)那一辈的大宗。

3 “琱生三器”铭文重新句读及解读

按照上述人物关系,笔者对“琱生三器”铭文重新进行句读,着重就人物和主旨意思进行解读。铭文中绝大部分字词采用已有的研究成果,若无大的争议或不影响整体的理解,不再逐字细述。

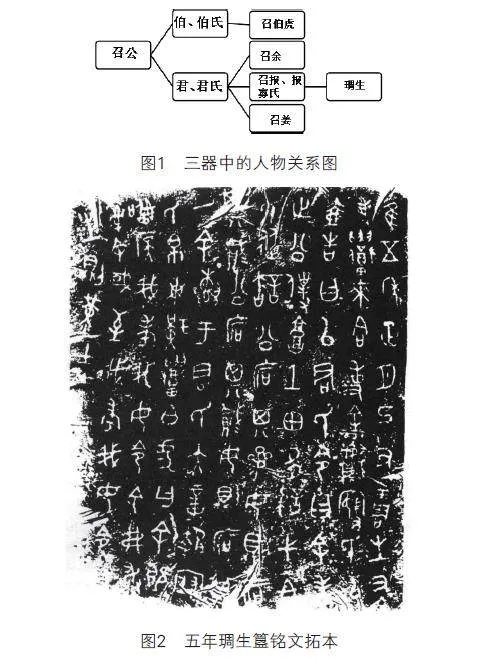

3.1 五年琱生簋铭文(图2)

唯五年正月己丑,琱生又事,召来合事。余(召余)献寡氏以壶,告曰:“以君氏令曰:余(召余)老,止公仆庸;土田多刺弋,伯氏从许,公宕其三,汝则宕其二,公宕其二,汝则宕其一;余(召余)惠于君氏大璋,报寡氏帛束、璜。”召伯虎曰:“余(召余)既讯侯我考我母令,余(召余)弗敢乱,余(召余)或致我考我母令。”琱生则,觐圭。

“琱生又事”,又事一般指祭祀活动。琱生主持祭祀,说明两个问题:一是琱生父亲已不在人世;二是琱生家有祭祀权,是同胞兄弟中的大宗。“召来合事”,召伯虎是召公家族的大宗。从辈分上看,召伯虎是琱生的堂伯父。合事就是做中间人。“余献寡氏以壶”,余(召余)是琱生伯父,寡(铭文“妇”字上有凸盖,当为“寡”,非“妇”)氏是琱生母亲,因丈夫死了,故称寡氏。召余拿壶(壶作为礼器,规格不高,说明召余的地位不高)做了礼仪动作—献,而不是送弟媳一个壶。召余对报寡氏很尊重,也说明琱生的母亲出身比较高贵,怠慢不得。“以君氏令曰”,君氏,《左传》有:“夏,君氏卒,声子也……为公故,曰君氏。”三器中的君氏,是召余的母亲、琱生的奶奶。君氏下命令,说明其丈夫君当时已不在人世。有观点认为君氏是男性族长,明显有误。三器中的君氏,其命令需由伯氏背书,说明伯氏比君氏更有权威。“余老,止公仆庸”,世人多把“余老止公”理解为“我年纪大了,不做公了”,其实不然,古代爵位是终身制,不存在年纪大了退休的概念。同样的语言环境下,五年琱生尊铭文“余老止我”,参照“余老止公”岂不翻译成“我老了,不做我了”,明显不妥。此处的“老”是年长,“止”是停止、让人立足,引申为收留、安置,按字面就是“召余年长,安置公族的仆佣”,意思就是“召余继承公族的仆佣”。此处的“公”不是爵位,是指公族、家族。有观点认为仆庸和土田应放一起考虑,认为仆庸是土田上的农民,故跟土田一起分。其实不然,附庸才是土地上的农民,仆庸是贵族家的服务人员,大多是奴隶,与土田无关。

“土田多刺弋”,土田多有争诉或争议。“刺”这个字,五年琱生簋和五年琱生尊有差异,前者形如“刺”,后者形如“朿”,“朿”当是“刺”的省略写法。土田是最重要的财产,除了嫡出的召余、召报,可能还有庶出的其他子弟,利害关系人较多,所以说多刺弋。“伯氏从许”,伯氏,是召伯虎的母亲,是君氏一辈的大宗。君氏做分家的方案,征询了伯氏的意见,甚至最后是伯氏拍板。只有伯氏出面而不提伯,说明伯已经不在人世。如果伯还在,那琱生应该请伯来合事,而不是请伯的儿子召伯虎。需得到大宗伯氏认可的,只是土田的分配。仆庸、璋、璜、布帛等分配和继承,并不需要大宗的参与。所以,“伯氏从许”出现在铭文的中间,而不在头部和尾部,伯氏的意见,只针对土田。“公宕其三,汝则宕其二,公宕其二,汝则宕其一”,“公”,君氏口中的公族、大宗,也就是长子召余。“宕”,从金文字形上看,是用石头围田地的边界,故可理解为分田地的专用字。仆庸和土田应该句读为上下两句,分仆庸不能用“宕”,分土田才用“宕”。“则”,按标准若公族(大宗)要求分三份,你们家按标准就是两份,若公族要求两份,你们家按标准就是一份。西周时期兄弟间分家产,当有通行的标准,可能根据嫡庶亲疏有多种递减分配的标准,至于套用哪条标准,主动权在大宗。大宗说取三,你自然就是二,大宗说取二,你自然就是一。所以,君氏的命令只是表达了兄弟间分土田的等级递减制,而不是给了琱生家两个可选方案。君氏的意思,怎么分土田,你得完全听兄长的,兄长说要三,按规定你就是二,兄长说要二,按规定你就是一,具体怎么分,兄长说了算。三比二和二比一,完全不对等,没什么好选的,谁会选对自己不利的呢?所以,这里不是让琱生家选择。

“余惠于君氏大璋,报寡氏帛束、璜”,“于”,表被动,“惠于君氏”,当理解为受惠于君氏,也就是得到君氏的礼物。若是送君氏礼物,则应表述为“馈君氏大璋”。“召余(将来)得我的大璋,报的寡妻得我的帛束、璜”,璋较璜稍为贵重,但得璜的另有帛束,由此可见,召余的长子地位不很突出,次子的寡妻在这个家庭中的地位依然很高。

“余既讯侯我考我母令,余弗敢乱,余或致我考我母令”,召伯虎说:“召余既然已经征询过我先父和母亲的意见,召余应当不敢乱说的,(不过)召余应该把我先父和母亲的命令拿来。”此处的三个“余”,若是召伯虎自称,均应舍去。作“召余”讲,则一个也不能省。第一个是主语,当然不能省。第二个若省,就不知道到底是召余不敢乱来,还是召伯虎不敢乱来。第三个若省,是让召余去拿证明还是召伯虎自己去母亲那拿证明,会交代不清。召伯虎是中间人,主要任务在于评判双方的举证,但自己不参与为某一方取证,让召余自己去拿证据是合适的。召伯虎没有直接去自己的母亲(伯氏)那里问个明白,很可能召伯虎本就知道其父母的决定,甚至参与了当年的决策,也明知召余撒谎,但召氏家族当年的决定可能的确对召余不公,召伯虎可能问心有愧,所以没有直接挑明事情的真相。

“琱生则,觐圭”,青铜铭文以第三人称表述,主语一般直呼其名,不会用“余”等字取代,此处主语明确称“琱生”。类似的,“余惠于君氏大璋”中的“余”,应当是“召余”才合适,而不是“我”。此处的“则”常被理解为助词,整句也常被理解为琱生送给召伯虎一个圭,非也。圭的等级很高,象征地位,也是与祖先通灵的工具,《礼记·礼器》:“以圭为瑞。”古人与祖先通话,往往持高贵的玉器,这种重器很可能是周王赐的,岂能随便送人?再者,若“则”是助词,完全是画蛇添足,“琱生觐圭”岂不更好?“则”,本义是在器皿上刻字,琱生把当天发生的事,特别是召伯虎的表态刻了下来。召伯虎的表态对琱生很有利。琱生刻完字,持圭向祖先汇报,而不是送给召伯虎圭。散氏盘铭文可供辅证,其铭文中的“则”,也是“把重要的话刻下来留存”的意思。

唯王九月,辰才乙卯,夨卑鲜、且、旅誓,曰:“我既付散氏田器,有爽,实余有散氏心贼,则爰千罚千,传弃之。”鲜、且、旅则誓。乃卑西宫襄、武父誓,曰:“我既付散氏湿田、畛田,余有爽变,爰千罚千。”西宫襄、武父则誓。

“夨卑鲜、且、旅誓”之后,“鲜、且、旅则誓”;“西宫襄、武父誓”之后,“西宫襄、武父则誓”。其中的“则”是实词,把誓言刻下来。

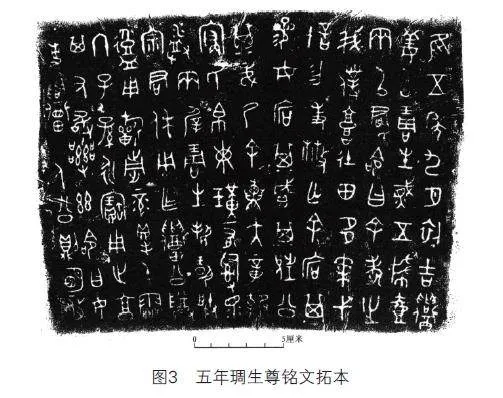

3.2 五年琱生尊铭文(图3)

唯五年九月初吉,召姜以琱生蔑五寻、壶两,以君氏命曰:“余(召余)老,止我仆庸;土田多朿弋,许勿变散亡,余(召余)宕其三,汝宕其二,其兄公,其弟乃;余(召余)惠大璋,报寡氏帛束、璜一;有司眔,两屖。”琱生对扬朕宗君休,用作召公尊鍑,用蕲通禄,得屯霝终:“子子孙孙永宝用之享,其又敢乱兹命,曰,汝事召厥公。”则明亟。

“召姜以琱生蔑五寻、壶两”,召姜,有学者认为是召伯虎的母亲、妇氏。但召姜明确姓召,怎可能是召家的媳妇?春秋时期晋文公的夫人齐姜是齐桓公的宗女,故称齐姜,而不称晋姜。召姜是召家的女儿,根据当时的场景还原,当是君氏的女儿、琱生的姑姑为宜。这次是姑姑出面,跟侄子琱生谈判。“余老,止我仆庸”,跟五年琱生簋铭文相比,“公”改成了“我”,召姜改变了说法,刻意不提继承公族的仆庸,“召余年长,安置我的仆从”。君氏表态让召余接管君氏个人的仆从,这是君氏自己能处分的,不需要征求谁的同意。同样的一群仆庸,召姜一说便立即从家族的共产中分离出来,变成母亲送给长子的私人之物。可以说,召姜说话很有水平,这也是召余一方派召姜来谈判的重要原因。

“许勿变散亡”,此处的“许”有一定的意思,与五年琱生簋铭文中的“伯氏从许”无关,召姜不提伯氏作证这件事了。召伯虎要求召余拿伯氏的命令,君氏、召余、召姜都拿不出,故不敢再提伯氏。说土田一定别散亡了,可能是除了召余、召报,别的儿子可能也会觊觎,但如果每个儿子都分一点,家庭的土田就散亡了。召姜催促兄弟俩快把土田分掉。“余宕其三,汝宕其二”,是说召余三份,你们家两份,三比二。五年琱生簋文铭中,君氏说土田怎么分,完全得听兄长。这次,直接说按对琱生家最优惠的比例,三比二来分,召余一方拿出了巨大的诚意。“其兄公,其弟乃”这句是五年琱生簋铭文中没有的,学者多认为是兄长继位做公,弟弟得听从。笔者不认同,君氏一族,地位不是太高,肯定不是公侯级别。此处的“公”是“公允”,召姜很懂得说话的技巧,召姜讲的是一般的家庭伦理,兄应该公允,要有自己的气度,弟应该懂得服从,要有弟的恭敬。召姜的意思,现在兄长在土地分配上很公允(三比二,而不是二比一),很爱护弟弟,做弟弟的也应该拿出自己的诚意来。言下之意,快答应吧。

“有司眔,两屖”,是让有司出面做公证,双方签署合约,快速解决分家的问题。这个解决方案没有让召伯虎参与,也能佐证召余一方拿不出伯氏的命令。屖,辟也。《左传·昭公六年》:“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》,三辟之兴,皆叔世也。”辟,当是官方文书。“用蕲通禄,得屯霝终”,是说琱生没有正面回应姑姑召姜的建议,而是求祖先显灵,终得祖先的点拨。“子子孙孙永宝用之享,其又敢乱兹命,曰,汝事召厥公”,这一整句都是祖先显灵托来的话,是“你家子孙世代为宗,有人敢不听这个命令,你就说,你去问召祖”。琱生对姑姑的建议没有任何表态,而是去问祖。祭祀权在琱生家,祖先明显支持琱生。当然,祖先是不会说话的,琱生借祖先显灵压制对方而已。有人认为“其又敢乱兹命曰汝事召厥公”是琱生和召姜谈妥了,双方发毒誓。非也,召姜刚传完母亲的命令,琱生就说“谁敢乱兹命,就怎样怎样”,按照通常的语境,明显是针对姑姑传令真实性的质疑,怎么可能是双方开心地盟誓呢?而且,即便双方谈妥,发誓的也应该是涉事双方,召姜只是个中间人,涉事的另一方又是谁呢?“则明亟”中“则”是刻字,“明”是神明,“亟”,金文显示是一个人顶天立地,外加一个口,笔者认为是“传达上天神明的话”。此句是“琱生对扬……”的延续,故主语琱生二字可省。琱生问完祖,把神明的指示刻下来。五年琱生簋铭文中,琱生把召伯虎要求召余举证的话刻了下来。琱生虽年轻,但很会保留证据,沉稳老练。

3.3 六年琱生簋铭文(图4)

唯六年四月甲子,王在蒡。召伯虎告曰:“余(召余)告庆曰,公氒廪贝,用狱讼为伯,有庸有成,亦我考幽伯幽姜令。余(召余)告庆,余(召余)以邑讯有司余(召余)典,勿、敢对。今余(召余)既讯?”有司曰:“侯令,今余(召余)既,一名典献伯氏,则报壁。”琱生对扬朕宗其君休,用作朕烈祖召公尝簋,其万年子孙宝用,享于宗。

“告庆”,《国语·周语》有“晋既克楚于鄢,使郤至告庆于周”的记录,然此铭文中的“告庆”,显然不是报告喜讯,而是“告御状”的委婉表达。“庆”,甲骨文从鹿从心,本义是带着鹿皮表寸心。召余作为家庭长子,在家族框架内没能获得应有的地位,所以带着礼物找周王告御状。“公氒禀贝,用狱讼为伯,有庸有成”,“氒(厥)”,短横木,可能通“嶡”。《列子》认为“嶡”是盛肉几,《礼·明堂位》认为是俎,夏后氏以嶡。“氒”类似于后代祭祀所用的“禁”,用来摆放祭品。“禀”,赐谷也,禀贝,赏赐的宝物。“狱讼”,按一定的程序解决争议。召余说公族祭祀时所用的禀贝,可用来解决谁为宗伯的争议,是两样青铜器“庸”和“成”(在召余手上,召余想以此作为继承家族大宗的依据)。不过,已有的资料显示这两样青铜器都不是大件,规格也不是很高,跟玉器璋、璜明显有差距。而五年琱生簋铭文中,琱生拿的是圭,比璋和璜又上一个层次,如此说来,“庸”和“成”很难作为信物,很难成为继位的证据。“余以邑讯有司余典”,周代诉讼之事需有财产作抵,《周礼·秋官·大司寇》记载:“以两造禁民讼,入束矢于朝,然后听之。以两剂禁民狱,入钧金,三日乃致于朝,然后听之。”若败诉,作抵的财产要充公。召余拿邑作抵,有放手一搏的味道,也说明召余可能的确不知道实情,不清楚父母和族长当年的决定。“余典”,记录召余爵位、田产的典册。召余以邑为质,找有司,就自己的爵位、田产等问题进行诉讼。“勿、敢对”,铭文中的“勿”为象形字,像刀溅血,是“刎”之初字。铭文中的“敢”始见于商代甲骨文,其古字形象是双手持武器捕捉野兽,是动武的意思。铭文中的“对”始见于商代甲骨文,从寸,法度也,此处指当事人在诉讼中的应答。这是召余在诉讼现场的表现,面对有司,召余又是以死相逼,赌咒发誓,又是咆哮公堂,甚至想动粗,很不服。“今余既讯”(召余很暴躁,案件不很顺利,所以),召伯虎才特意问有司,“如今召余的案件结束了没?”其实召伯虎心里很清楚谁是谁非。有司曰:“侯令,今余既,一名典献伯氏,则报壁。”有司回答说:“侯令,现在召余的案件终于结束了。我们找到一个(召余、召报父母)当年献给伯氏的签名文典,上面刻有‘报璧’”。“报”,召报,琱生的亡父。“报璧”跟“报寡氏帛束、璜”的说法类似,报得璧。如此看来,的确存在传家之信物,不过不是玉器大璋,也不是青铜器“庸”和“成”,而是璧。“则”,同前文提到的一样,都指刻字,动词。有学者认为“则报壁”是琱生报答召伯虎一个璧,若真如此,那也应写成“报虎璧”,“则”字完全是累赘。古文和今文有“报答某某人”和“报答某人某物”,但无“报答某物”,更无“报某物”的说法。“琱生对扬朕宗其君休,用作朕烈祖召公尝簋,其万年子孙宝用,享于宗”,故事到此结束,“璧”才是家族世代留传的最高规格的礼器,“报璧”代表了这个家庭财产和地位继承的一切,无需多言。琱生很满意,为祖先铸簋。整个事件中,琱生相当低调,没有把璧拿出来示人。挑战的一方是召余,召余有什么主张,当拿出证据,公众自会评判,琱生没有义务自证清白。

4 “琱生三器”连读

“琱生三器”记录的是伯父召余和侄子琱生的继承纠纷。琱生的父亲、君氏的次子召报,因妻子来自周王家族而贵。琱生受周王疼爱,时人直接以周王外甥呼之,是为琱生。召报早早被家族立为本族大宗,其典封文牍早已在周王处备案,召余没亲眼见过该典封文牍,可能不甚知情,即便略知一二也很不服气。父亲君、弟弟召报去世之后,召余在母亲君氏的默许下,在姐姐召姜的支持下,想争夺家庭大宗的地位,于是发生了五年琱生簋铭文所记录的一幕。

琱生家祭祖,请召伯虎(召族大宗伯)来断家事。召余向弟媳(报的寡妻)传达母亲君氏的命令,主要是仆庸、土田、金玉细软三个方面。君氏的命令是:“召余年长,接管安置公族的仆从;土田分配现状有问题,需重新分配,伯氏也同意了,召余作为家族的继承人,若他拿三份,你们家就两份,他若拿两份,你们家就一份,听兄长(召余)决断;召余将来继承大璋,报的寡妻继承布帛和璜。”召伯虎说:“召余既然得到了我先父和母亲的同意,召余应该不会乱说,不过召余应该把我先父和母亲的命令拿来。”召伯虎要求召余举证,秉持了中间人的立场。琱生把整个事件和召伯虎的表态刻了下来,以防生变,最后持礼器“圭”恭敬地向祖先报告。这件事没有结束,到底怎么处理,要看召余是否拿得出伯氏的命令。召余其实并没有伯氏的命令,这也是伯氏和君氏没有出场对质的原因。几个月过去了,召余拿不出伯氏的意见书,所以也不好意思出场,于是请琱生的姑姑召姜跟琱生商量。没让召伯虎参与,是因为召伯虎上次已明确表态要证据,而他们没有。没让琱生的母亲报寡氏参与,是因为几个月前已经交涉过,没结果,在没有过硬证据的情况下,也不敢跟这位来自王族的弟媳纠缠。于是让召姜找琱生,姑姑跟侄子好说话,于是有了五年琱生尊铭文所记述的事情。

姑姑召姜带了礼物给侄子琱生,并传达了母亲君氏的最新指令,虽然主题跟上次召余传达的没大区别,但措辞做了雕琢和修改,不再提谁接管公族等敏感字眼了,也不再提伯氏作证的事了。这是一个改了措辞的最新命令,而不是召余和召姜分别复述同一个命令。召姜传达母亲君氏的最新命令:“召余年长,安置我的仆佣(不说公族的仆佣,而说君氏自己的仆佣)。土田多有争议,一定别弄散亡了(不提伯氏的命令了),土田召余拿三份,你们家两份,兄长在土田分配上已经很公允,做得很到位了,做弟弟的(召余和召报兄弟间的事,琱生代亡父)也应该拿出诚意来。召余将来得大璋,你们家得布帛和璜。让有司来做公证,双方签个协议,把这事给办了吧。”琱生没有答应,而去问祖,神明回应说:“你们家世代为大宗,谁敢乱我的命令,你就说,去问祖宗召公。”琱生把神明的话刻了下来,召姜的努力也以失败告终。

召余方面的两次努力都以失败告终,但仍不罢休。召余准备放手一搏,直接到周王那里告御状,六年琱生簋铭文记下了事件的经过。王在蒡,召伯虎、有司在场。召伯虎跟王和有司说:“召余告御状,说公族(家族)有廪贝(在召余手上),可用来判定谁为大宗,是两件青铜器‘庸’和‘成’,还说这也是我父母的命令;召余告御状,以邑作抵,就自己的典封问题进行诉讼,在公堂上又是以死相逼,赌咒发誓,又是咆哮公堂,甚至想动粗。有司,召余的诉讼如今了结了吗?”有司说:“侯令,召余的事情了结了(召余败诉了),我们找到一个当年召余、召报父母献给伯氏(召伯虎母亲)的署名典册,上面刻有‘报璧’二字。”也就是次子召报继承大璧、继承大宗,而不是长子召余。悬案终于有了结果,琱生为祖先召公作簋,世代为本支的大宗。

5 “琱生三器”与西周宗法制、土地制度

“琱生三器”记述了伯父召余和侄子琱生的继承纠纷,从侧面反映了西周宗法制和土地周王所有制。琱生母亲来自王室,琱生家早早被定为大宗,家境殷实,土地分配方面占据优势,因此采取守势,琱生和报寡氏都没发言,没有和君氏、召余、召姜有争执,也没去君氏那边当面对质,体现出极高的修养。琱生为人沉稳,将事件的来龙去脉,尤其是召伯虎和神明的话都记录下来以保留证据。当然,召余一方也非完全无理取闹,召余作为嫡长子,得到了君氏、召姜的支持。他可能的确不清楚当年献给伯氏(召伯虎母亲)、并留存在有司典上的内容,因此想要一个明确的说法。“琱生三器”所记之事,充分体现了“谁主张,谁举证”的法律原则,所有积极的动作都来自主张权益的召余一方。召伯虎父母是当年的中间人,又是当年的决策者,站在了更高的高度。召余(嫡长子)和召报(嫡次子,妻子是王族)兄弟谁来继承大宗,事关召公家族与周王家族的和谐相处,需要有大智慧,“报璧”二字,应当是召余、召报父母和召伯虎父母当年权衡再三的结果。君氏在这一事件中处境尴尬,家事难断,又行将老去,没有必要在家庭中引起新的纷争,对她而言,儿子还是孙子,谁来继承,没有什么区别,故始终没有出面。综合分析,母亲君氏跟召余生活在一起,年老的君氏经不起长子的纠缠,有了改立召余的想法完全有可能,但问题是改立等重大决定需由更高一级的家族大宗来定夺。“琱生三器”,本是召氏家族内部的事,凭召伯虎的智慧,完全可以在外人不知的情况下妥善解决,但召伯虎为何把家丑外扬,把家族内的纷争拿到了王那里?最重要的原因在于西周的土田都归周王所有,土田的矛盾,当然都得提交到土田真正的主人周王那里决断。当然,这也是召伯虎的智慧,召伯虎借此事向周王表忠心,让周王知道召氏家族在维护周王族地位和颜面的过程中,作了不少牺牲(召余作为嫡长,让位于跟王族有婚姻关系的弟弟召报),但即便有再大的困难,召氏家族一定将周王家族放在第一位,这可能也是召氏家族在西周时代长久不衰的重要原因之一。“琱生三器”中当事人、中间人、决策者都是至亲,没有任何贿赂,也无任何徇私枉法。姑姑召姜给琱生礼物,是拉近与侄子的关系,其实也是召余一方在财产分割过程的一点让步和积极表态,与贿赂无关。亲属间有利益纠纷,但双方都是贵族,都很克制,没有发生直接的肢体或语言冲突。家庭继承的矛盾突破了家族内部的层面,最终上升到周王那里,也说明总有一些特例,难免与西周的宗主制有所冲突。但最终解决问题的,还是宗法制度本身,还是大宗存放在有司处的命典,而非周王的临时拍板。嫡长子制是原则规定但不绝对,立长还是立贵需权衡,大宗可以就特定情况作出决断,这就是西周宗法制的历史真实。西周早期和中期的土地所有制,现今少有第一手的资料。“琱生三器”大约铸造于西周中晚期,其关于土地的记录最有价值。根据当时的规则,即便是分给自己的儿子,家长都不能自由地处置,需要大宗的背书,而大宗家土地继承和分配可能需要更大的大宗来认可,直至周王,且所有的变更都需到有司处登记并得到同意之后方有效。“琱生三器”铭文所记是西周土地管理体制的生动案例,私人不能随意处分自己名下的土田给儿子,“普天之下,莫非王土”所言不虚。对于周王而言,最好的管理是让绝大部分的土地归在大宗名下,而不是层层分散,大宗的数量不会因为世代的传承而呈几何级数的增长,监管好大宗,就几乎掌握了一切,这是宗法制的精髓。三器铭文中反复强调土地不要散失,这是西周时期关于土地的一条基本行为准则。召余对原来的土地分配有异议,周王并没有采取措施进行调和,土田没有被拆散瓜分,大部分还是集中在琱生家。琱生父亲召报是次子继承大宗,是嫡长子制的例外,琱生担心以后还有纠纷,故争议了结后连铸三器,用铭文记下三次交涉的全过程,以绝后患。三器是事情完结后一并铸造的。五年簋铭文末尾是“琱生则,觐圭”,五年琱生尊铭文末尾是“(琱生)则明亟”,都是琱生把重要的情况记了下来(不是铸青铜器),都是故事暂告一个段落。而六年琱生簋铭文末尾是“琱生对扬朕宗其君休,用作朕烈祖召公尝簋,其万年子孙宝用,享于宗”的标准用法,才是三器这个整体正式的结尾。

注释

①孙诒让.召伯虎第二器[M]//孙诒让.古籀拾遗 古籀余论.北京:中华书局,1989:30-33.

②郭沫若.两周金文辞大系图录考释[M].上海:上海书店出版社,1999:142-145.

③林沄.琱生簋新释[M]//中国古文字研究会,中华书局编辑部.古文字研究(第3辑).北京:中华书局,1980:120-135.

④李学勤.青铜器与周原遗址[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1981(2):3-8.

⑤刘桓.五年琱生、六年琱生铭文补释[J].故宫博物院院刊,2003(3):48-52.

⑥陈英杰.新出琱生尊补释[J].考古与文物,2007(5):109-111.

⑦王晖.西周召氏仓廪缺贝诉讼案:六年琱生簋新考[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2017,37(2):11-17.

⑧朱凤瀚.琱生簋与琱生尊的综合考察[M]//朱凤瀚.新出金文与西周历史.上海:上海古籍出版社,2011.

⑨王沛.琱生诸器与西周宗族内部诉讼[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2017,46(1):65-71.

⑩徐义华.新出土《五年琱生尊》与琱生器铭试析[J].中国史研究,2007(2):17-27.