莫高窟隋唐时期壁画和彩塑中截金装饰研究

2025-02-13窦伟

摘 要:由于隋唐时期佛教艺术的繁荣发展,截金装饰也在莫高窟隋唐时期壁画和彩塑中得到广泛的应用,而至今国内外很少关注和重视关于莫高窟截金的研究。为了探究莫高窟隋唐时期截金装饰的形貌特征及工艺特点,作者通过田野调查的方法,对隋唐时期截金装饰的现状、分布情况、纹样构成等进行了详尽的调查和梳理。在此基础上,解析了其工艺表现技术产生的原因及其内涵,并且发现了不同时期截金的艺术特点。该研究的成果不仅可以加深我们对莫高窟截金装饰艺术的理解,并且对石窟壁画和彩塑中的金箔装饰的保护与修复也有一定的理论和实践意义。

关键词:莫高窟;壁画和彩塑;贴金;截金装饰;纹样

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.021

截金是用于佛教美术的一种金箔装饰工艺,在唐代达到工艺的鼎盛时期,宋代以后逐渐没落,至清代甚至消失。目前,国内已知的截金饰物和文献资料十分有限,工艺和理论方面的研究还比较贫乏,关于莫高窟截金的研究至今几乎无人涉猎。本研究通过文献调查发现,日本学者有贺祥隆在其著作《日本の美术:373:截金と彩色》一书中有关于莫高窟截金装饰的记载,文中只简略地描述了盛唐第328窟彩塑截金的纹样构成①。尽管如此,这次发现为莫高窟截金研究提供了十分重要的参考依据,并以此为线索开展了对莫高窟隋唐时期洞窟中截金装饰的全面调查。在调查中发现,由于长久以来石窟壁画和彩塑受到人为或自然因素的影响,很多的截金装饰已经剥落甚至消失。另外还了解到,由于研究人员对截金认知上的不足,在临摹、保护、研究壁画时对此工艺产生了误判。基于以上原因现今对莫高窟截金工艺的研究显得极为迫切和必要。

1 隋唐时期截金装饰现状

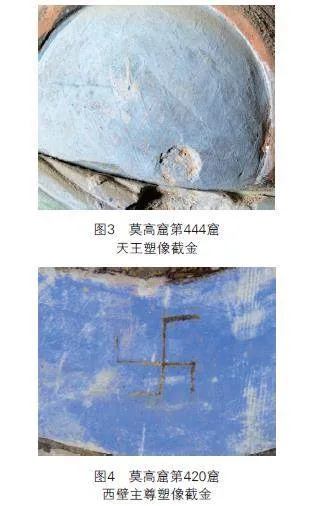

调查发现隋代有截金装饰的洞窟8个,分别是第302、303、406、412、419、420、425、427窟。唐代有截金装饰的洞窟12个,分别是第66、68、75、172、205、220、225、319、320、328、341、444窟(表1)。隋代第302窟、303窟、406窟的截金出现在壁画中的佛和菩萨的背光、头光、火焰纹及垂幔和华盖上,这些截金的形状一般是较宽的线形和菱形,无纹样组合。隋代的第412窟、419窟、420窟、425窟、427窟的截金主要出现在塑像上。例如,在第419窟和第425窟主尊佛像的袈裟中可以看到截金装饰。在第420窟西、南、北壁的龛内彩塑佛像中均匀发现截金装饰。在第427窟中心龛柱三面龛内塑像以及中心龛柱东向面、南、北壁前部塑像中也都发现了截金装饰。唐代的截金也主要装饰在塑像上,在壁画中较少见到。除了在第68窟、172窟、320窟、341窟的壁画中有发现外,其他洞窟壁画中均未见。塑像发现用截金装饰的例子比较多,如在第66窟西壁龛内二菩萨的袈裟,第75窟的弟子阿难的着衣,第205窟的二菩萨和弟子的袈裟,第220窟、225窟、328窟的佛、弟子、菩萨着衣,第319窟西壁坛上的佛和二菩萨的袈裟,第444窟西壁龛内二菩萨、二弟子、天王着衣中均有发现。

2 截金的装饰规律

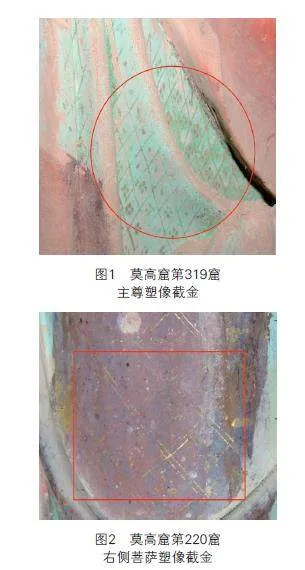

根据调查发现,截金一般会装饰在佛(塑像,壁画)、菩萨(塑像,壁画)、天王(塑像)、弟子(塑像,壁画)中。莫高窟中彩塑佛像上的截金多出现在僧祇支、袈裟及下摆的边缘。其纹样主要以菱形格子和菱形组合纹样为主,衣服缘边一般使用二方连续的条状菱形纹。面积较大的服饰如袈裟、下摆、腰裙、长裙上,菱形纹一般为四方连续的结构成网状分布。例如,第319窟主尊塑像袈裟及下摆均为菱形格子纹,并配以4个菱形截箔的组合纹样(图1)。壁画中佛像上很少出现截金,一般装饰在佛像背光、头光和华盖等地方,只有在第303窟经行佛的袈裟中发现有少量的四角菱形截箔。

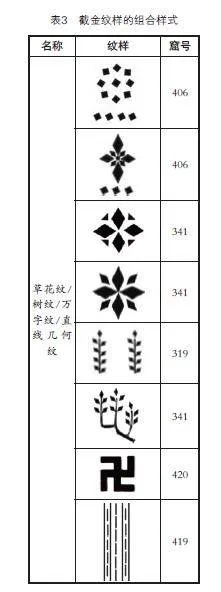

隋唐时期的截金,最多见于菩萨塑像的裳裙中。如第427窟中心龛柱东向面、南、北壁6身菩萨塑像均有截金装饰。再如第220窟右侧菩萨塑像,塑像头部和上半身经过清代重修已经不复唐代的风貌。但是下半身应该保留了唐代的构造,并且塑像的裳裙没有被大面积重绘,因而在较宽的裳裙红色条纹中保留了精美的重菱纹和菱形截箔组合纹样(图2)。纵观隋唐石窟在壁画菩萨中发现截金的只有第172窟北壁的二菩萨中的截金纹样。另外,截金工艺也会装饰在天王塑像的盔甲上。如第444窟龛内左侧天王塑像腹部的截金纹样是用菱形格子纹和菱形截箔组成的,表现出了奢华锦缎的质感(图3)。此次在天王塑像中发现截金的也只有第444窟,在其他洞窟中天王塑像上之所以没有发现截金,这可能是因为后世重修重绘或者颜色层的剥落等导致的。相比于佛,菩萨像身上精巧细致的截金,弟子塑像上的截金就要显得简单多了。这些截金主要由简单的菱形截箔和线形截金组成,多出现在弟子的田相衣和裙边处。总体而言,莫高窟隋唐时期截金的主要装饰规律是多用在彩塑上,特别是佛和菩萨像的僧祇支、袈裟、裳裙、下摆等服饰上,壁画上运用较少,一般装饰在背光、头光等地方。

3 截金纹样表现样式和种类

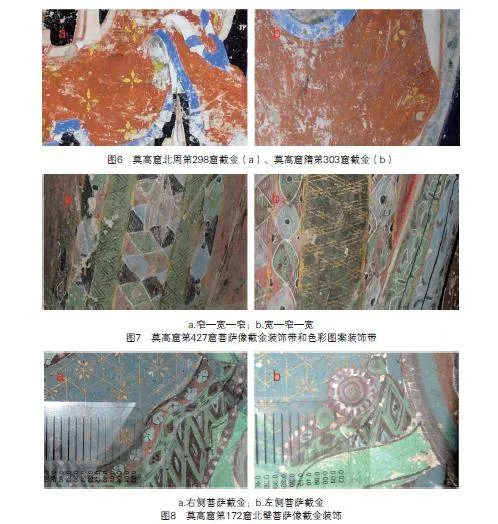

在莫高窟中发现的截金大部分都是采用地纹截金的表现样式,其余以单独纹样出现在壁画和彩塑中。佛像中的截金和色彩图案一般都是以并置的组合方式来表现服饰,并没有图案和截金或者截金和截金的主地纹的表现样式。例如,莫高窟第319窟主尊塑像袈裟及下摆中的纹样就是地纹截金的表现样式(图1),再如第420窟西壁主尊的袈裟中的卍字纹就是单独纹样的表现样式(图4)。这些纹样可以归结为几何纹样、植物纹样、特殊纹样三种类型,见表2、表3。几何纹样又可以分为菱形格子纹、麻叶纹、方格子纹和菱形组合的纹样、四棱形、五角菱形纹样、六角菱形纹样、回纹、水波纹、龟背纹、渔网纹。其中,菱形格子纹和菱形截箔的组合纹样最为常见,这些组合纹样可以根据内外分为外部骨架及内部纹样,大部分隋唐时期服饰上的截金装饰都是以菱形格子纹为外部骨架,以菱形截箔为内部纹样。植物纹样有草花纹、草纹、树纹。草纹是由直线和菱形截箔组成的。草花纹比较抽象,由菱形截箔组成花朵的形状,没有花茎,一般会呈二方连续或者单独构成。特殊纹样有万字纹、直线几何纹等。

4 截金装饰产生的原因及其内涵

佛教认为金色是西天的超脱之色,佛像金身对佛教极具权威性。贴金可以让佛像更加辉煌和庄严,使其更加完美和神圣。为了达到礼佛敬佛的目的,人们会用黄金来装饰佛像。笔者认为截金的出现也是通过对现实织物纹样的表现,从而营造出佛像的庄严和神圣感。可以观察到莫高窟彩塑佛像中服装纹样和图案与现实生活中的服饰十分相近。例如,敦煌隋代第427窟菩萨的回纹截金纹样就和唐代出土的几何纹锦十分相似(图5)。另外,我们从一些文献记载的纺织品图案中也可以了解到,这些图案与出土文物中的丝织品图案非常相似。几何纹也是敦煌莫高窟早期就已出现的一种题材,在敦煌的服饰图案中几何纹的繁简与现实生活中丝织品装饰技法的进步程度是一致的②。这也说明了截金装饰对佛像服饰的精美呈现,反映了当时织造技术的高度发展。我们从这些具有世俗化的服饰中,可以了解到宗教艺术与生活之间的密切联系。如在织物上加金,早在先秦已出现,唐宋时期织金技术已臻成熟,古籍中就有“罽衣金缕”的记载,材料极其珍贵③。以金缕或金箔切成的金丝作纬线织制的衣料最为精美和华贵,生产技术达到了前所未有的水平。《唐六典》中就有“销金、织金、捻金、贴金”等14种工艺的记载④。其中的“销金”是将金箔贴于纸上镂成细条,用以织锦。总体而言,莫高窟壁画和彩塑上精美的截金纹样,反映了隋唐丝织、刺绣在纹样设计和织造方面的高度发展。或许在当时,只有截金这样精湛的工艺才能够体现出加金织物的精美以及隋唐皇室和贵族对佛教的崇敬之心。

5 隋唐时期截金装饰艺术特点

莫高窟隋初期的壁画和塑像的服饰仍然保留着北朝的风格,这个时期的截金装饰基本沿袭了北朝的式样,都是以单独几何纹截金为主。例如,隋初期的第302、303窟和北周时期的截金非常相似(图6)。隋中期的塑像才真正融合了南北朝各时期的造像基础,出现了新的繁荣,并逐渐形成了隋代自体性的艺术特色,表现为以北周造像风格为主体、东西风格相融合的风貌⑤。隋中期以后的截金装饰变得丰富,通过长短线交叉变化等,形成各种几何形式的截金纹样。隋代截金装饰的构成特点可以分为两种:①截金作为装饰线或单独纹样独立构成;②色彩图案与截金纹样的结合,这些纹样的构成形成了隋时期的独特装饰美感。例如,第427窟菩萨像的装饰、色彩图案和截金纹样配置的基本方法是色彩间隔,将不同色调的色彩图案装饰带和截金纹样相间排列,如“色彩图案装饰带—截金装饰带—色彩图案装饰带”,各装饰带以宽窄比例变化构成主次关系。如截金装饰带和色彩图案装饰带分别采用“窄—宽—窄”“宽—窄—宽”的顺序分成纵向的多条装饰带(图7),较窄的截金装饰带内饰以回纹,较宽的截金装饰带内分别饰以菱格纹等。色彩图案为块面组织,截金装饰在色块之上形成了垂直交叉的细密纹样,这样的配置让色彩图案与截金构成疏密对比变化。这些装饰图案体现着织物图案的连续性和规律性特征。同时,在规律性中强调了多种变化⑥。在同样菱形色彩图案装饰带中,为了增加变化,采用了菱形色块的小形与大形、横与竖的对比变化,并在图案之间用较宽的线形截金装饰加以区分,这种装饰方式一直延续到隋晚期。截金装饰和造像的服饰样式、风格及审美取向密不可分。随着时代的变迁,其艺术特点和审美取向也在发生着变化。从隋晚期菩萨造像服饰的样式上不仅可以看出隋代宗教文化的繁荣,也可以看出隋代造像在规模上正走向辉煌宏大,成为更加壮丽的盛唐造像艺术的前导⑦。

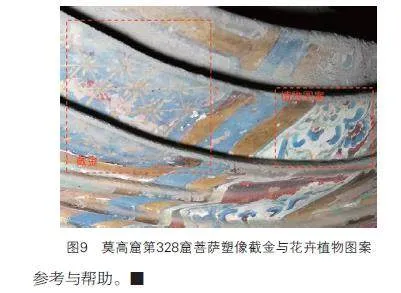

莫高窟唐代洞窟的截金装饰主要分布在唐前期的洞窟。唐前期的洞窟分为初唐和盛唐两个时期,这个时期的莫高窟也是古代历史上的最盛期。初唐时期,敦煌莫高窟菩萨服饰图案更加繁复写实,截金装饰更加华美精致,从侧面反映出初唐时期的纺织工艺和装饰艺术都已达到很高的水平。由于唐代与域外丝绸贸易繁盛,西亚和中亚等地的外来装饰艺术融入中国装饰体系,极大地丰富了唐代装饰内涵。唐代的截金装饰也受到服饰装饰的影响,服饰几何纹样也经历了类型由少到多、图案从简至繁、结构从单一到多样的演变过程⑧。虽然隋唐时期几何纹样已经退居次要位置,但仍产生了一些新的骨架结构⑨,骨架的外部及内部纹样的组合也更为复杂和丰富。例如,盛唐第172窟北壁壁画菩萨的截金纹样分别是较为复杂的麻叶纹(外部骨骼)和菱形截箔(内部纹样)的组合,见(图8∶a),以及菱形格子纹(外部骨骼)和菱形截箔(内部纹样)的组合,见(图8∶b)。初唐花卉植物图案已经开始兴起,菩萨服饰上的截金纹样和花卉植物图案的配合样式也逐渐增多,这种样式也在逐步代替隋代以几何图案和截金为主的装饰样式,这类菩萨服饰图案在盛唐时期继续沿用并发展(图9)。此外,唐代截金的特点是其工艺技法变得更精巧细致,我们从盛唐第172窟的菩萨截金装饰就可以窥见唐时代最为精湛的截金技艺,单个金线粗细仅为0.15毫米,是目前莫高窟发现最精细的截金(图8)。这些发现足以证明唐代截金匠人高超精湛的技术以及当时高度发展的金箔装饰工艺。

6 结论

通过对敦煌莫高窟隋唐壁画和彩塑截金的调查和研究,发现了大量使用截金来表现佛、菩萨等服饰纹样的实例,从而更明确了截金在壁画和彩塑中的特殊作用和其内涵。通过研究不同时期截金装饰的艺术特点,发现截金装饰随着社会审美取向而转变,其装饰样式和艺术风格也会发生变化。通过实地调查,全面掌握了隋唐时期壁画和彩塑中金饰的全貌。可以想象在洞窟开凿时一定有不少洞窟都是用截金来装饰壁画和彩塑的。长久以来,一些洞窟可能由于后世不当的重修重绘、自然剥落等,导致其失去了原本的艺术面貌,而截金装饰也随着时间的推移逐渐消失在历史的长河中。莫高窟隋唐时期的截金工艺技法精湛,纹样精致华美,是我国现存为数不多截金艺术中杰出的代表,具有极高的艺术价值和美学价值。期望本研究的成果可以为后续的截金工艺复原研究提供重要的参考依据,同时也能够对莫高窟金饰的保护和修复工作提供重要参考与帮助。■

致谢:敦煌研究院陈列中心娄婕老师,敦煌研究院考古所赵燕林副研究员、魏健鹏副研究员对文章修改提出诸多的宝贵建议,特此致谢!

注释

①有贺祥隆.日本の美术:373:截金と彩色[M].东京:至文堂,1997:1-27.

②陈欣.唐代丝织品装饰研究[D].济南:山东大学,2010.

③楼淑琦.元代织金锦服饰工艺及修复[J].内蒙古文物考古,2006(1):109-120.

④齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999:248-261.

⑤葛英颖,邱高兴.莫高窟隋代菩萨造像服饰演化探析[J].社会科学战线,2010(4):242-244.

⑥⑦孙晓丽.敦煌莫高窟隋代服饰几何纹的格律之美[J].艺术教育,2014(10):256-257.

⑧⑨马莉莉.唐代及以前汉族服饰中几何纹样的发展演变及文化内涵研究[D].北京:北京服装学院,2021.