新时代科教融汇背景下材料科学基础课程教学改革探索

2025-02-13杨宏宇邱丰舒世立常芳

摘" 要:信息化时代高等教育将迎来前所未有的变革和发展,材料科学基础是工科院校非常具有代表性的专业基础理论课程,新时代科教融汇理念为该类课程教学的时代内涵和发展路径提供指引。该文分析材料科学基础教学现状及当代大学生的特点,以激发学生主动学习的兴趣和动力,使学生理解知识点的同时并转化为自身能力,让学生建立专业自豪感,形成正确的人生观、世界观、价值观为初衷,从教学内容重构、教学目标与教学方法设计、考核评价机制建立、思政元素引入及教学团队建设等几方面提出教学改革措施,促进实现该类课程的高质量教学。

关键词:科教融汇;材料科学基础;教学改革;教学内容重构;专业基础课

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-000X(2025)04-0055-05

Abstract: In the era of information technology, higher education is set to experience unprecedented transformation and development. Fundamentals of Materials Science is a highly representative foundational theoretical course in engineering schools. The integration of science and education in the new era provides direction for the contemporary significance and developmental trajectory of teaching such courses. This paper analyzes the status quo of teaching in Fundamentals of Materials Science and the characteristics of contemporary undergraduates. The aim is to stimulate students' interest and motivation for active learning, ensure their understanding of key concepts, and facilitate the conversion of knowledge into practical skills. Additionally, the paper seeks to instill a sense of professional pride and help students develop correct worldviews and values. To achieve high-quality teaching in this course, this paper proposes several educational reform measures. These include restructuring course content, designing teaching objectives and methods, establishing an assessment and evaluation system, integrating ideological and political elements, and developing teaching teams.

Keywords: integration of science and education; Fundamentals of Materials Science; teaching reform; teaching content reconstruction; professional basic course

当今人类社会进入信息化时代,互联网成为潜力无穷的信息索取和信息交换中心,知识边界变得越来越模糊,这对大学和高等教育而言,既有机遇又有挑战。正如两种观点,其中比尔·雷丁斯在《废墟中的大学》中认为“大学现已是一个衰败的机构,它不可避免地卷入到消费主义的大潮之中,被迫成为该王国的一个属官”[1];而杰勒德·德兰迪在《知识社会中的大学》中却说“大学更可能成为一个充满冲突的场所,知识模式的重组意味着大学的革新而不是终结”[2]。

党的二十大报告再次强调了深入实施科教兴国战略,并且明确教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑[3],这赋予了高等教育新的历史使命和关键地位,同时也突出了高等教育和科技的高度关联性。新时代背景下,科教融汇理念,即高等教育与科技创新更好结合,为促进高等教育教学改革提供了指引[4];高等教育的发展与变革,包含知识生产模式、人才培养模式、教育教学模式的变革,因此,大学中的每一个单元,包括机构设置、学科课程、教师团队等,都需要内化各自的时代内涵与发展路径。

材料科学与工程是众多工科院校的一门本科专业[5],主要培养高级工程技术人才,学科研究内容涵盖金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的成分、组织结构、制备工艺与材料性能和应用之间相互关系。本文将以材料科学与工程专业的主要理论基础课程材料科学基础为例,以有效培养德才兼备的能够胜任社会新需求的高质量高级工程人才为目标,探索新时代科教融汇背景下材料科学基础课程教学改革的举措,以及此类学科基础课程的时代内涵和发展路径。

一" 材料科学基础课程学情及现状分析

(一)" 当代大学生特点与学情分析

材料科学基础是材料学科专业基础必修课,授课学期通常是第4学期。学生完成了基础课程的学习,刚刚经过专业分流,尚未系统学习专业课程。学生具备数理基础:学生经过高等数学、大学物理、理论力学的训练,对使用数学知识解决实际问题有一定数理力基础,有基本的力学知识积累。学生具有一定的生活积累和通用经验:了解外力会引起材料变形和失效、温度降低会使水结冰、高温下橡胶或者塑料类制件会变软、一滴墨水滴入水中会改变水的颜色,等等;但是,对于大多数现象还没有建立起微观的认识。学生的潜在需求:对于如何把宏观现象与理论知识及微观认识建立起联系具有潜在需求。存在的问题:基础知识强、逻辑思维弱、理论与实践相脱节。

当代大学生从思维认知到价值观念、心理特点再到学习态度、学习方式都有科技信息化时代的鲜明特点。第一,当代大学生受网络文化的影响,思想多元化的同时政治观念不成熟;第二,由于物质生活的丰富使当代大学生成长过程中很少经历坎坷和磨练,虽然对事物的认识有独立地主见和自信心,但自我为中心现象明显;第三,大学之前的“鸡娃”培养模式,造就当代大学生功利主义较为严重;第四,由于社会阅历不足,导致当代大学生缺乏对问题的辩证思考能力[6]。以上特点,综合起来表现为,当代大学生没有长远的目标容易迷失自己,社会价值和使命感淡薄;这使得当代大学生的学习态度消极、情绪化严重、注意力难以集中、意志薄弱[7-8]。

当代大学生处于知识经济时代,知识更新速度快、倍增周期短;此外,迅猛发展的多媒体和网络,为大学生提供了新的知识获取途径[9]。这带来了如下影响:大学生对课堂教学的需求不那么迫切,而且部分大学生不再认同传统教学当中教师充当“控制者”,内心希望拥有更多的自主学习空间;但是,大学生网络自主学习计划性不强,执行力度不高,导致学习效果较差,所获取的知识缺乏系统性和理论基础深度不足。

(二)" 材料科学基础课程特点与教学现状

材料科学基础是本科生入学以来接触的第一门高难度专业课,是后续所有专业课的基础,是学生建立专业印象的起点。课程内容既横向地融合了金属材料、陶瓷材料和高分子材料的基础理论,又纵向地运用了本专业学生已学过的材料热力学/动力学、物理、化学、数学等基础知识,并要连接后续有关材料测试、加工和应用等课程,是基础课与专业课之间的桥梁[10]。该课程新概念、新原理、新规律较多,知识点庞杂繁复且抽象,内容相对枯燥缺乏趣味性,同时对学生的基础知识储备要求较高[11]。总之,该门课程特点鲜明,可概括为地位重、难度大、要求高。

据调研,目前材料科学基础课程教学主要存在以下问题。第一,任课教师教学方式单一,教学效果不理想[12]。虽然现在教师都采用多媒体教学手段,引入信息技术教学,但是授课过程仍然是以教师讲授为主体,缺乏对学生的充分引导和互动,给学生自由探索和积极思考的时间不足。第二,课程教学目标设计不合理[13]。教学目标的设置是教师有目的教学、学生有目的学习、教学与学习效果有依据评价的基础;但目前教学目标设置存在不明确问题,缺乏对能力目标的清晰界定,一些常见的课程目标用语,如“掌握”“理解”“明确”等,仅仅是强调相关知识的掌握,并没有强调对知识点的运用能力,使教学目标模棱两可、不可量化。第三,理论与实际脱节,与实验教学缺乏关联性[14]。目前教学主要侧重知识点传授,不注重理论联系实际,使课程与生产生活现象脱节;此外,课程实验教学也与理论教学缺乏连贯性和相关性,一些材料认知类、物理/力学性能测试类实验项目没有突出与理论内容的相关性,甚至有时因学时因素,不设置课内实验教学,而是并入材料实验学课程当中。第四,考核评价方式对教学效果的促进作用不足。该门课程的成绩评定通常分为平时成绩和期末笔试成绩两部分,而且平时成绩主要以学生出勤率来衡量,占比30%。这造成两点问题:一是没有授课效果的阶段性反馈,教师不能实时掌握学生对知识点的掌握情况,从而及时调整教学;二是给学生平时懒散、期末突击的心理和现象提供了可能。第五,思政融入欠缺。该课程是材料学科本科生接触的第一门专业课,对于学生建立良好的专业印象具有举足轻重的地位。因此,该门课程的教学目标不单单是相关知识的传授和能力的培养,更是培养学生科学素养、建立专业自豪感和正确情感价值观的有效途径,这与思政理论课目标吻合。除此之外,教学过程中恰当地融入思政元素,也能够提高授课内容的趣味性[10]。第六,学生学习积极性不高,严重影响教学质量[13]。学生学习积极性欠缺是目前大学生普遍存在的现象,这与教学内容、教学方式方法相关,还与当代大学生心理特点、社会环境和生活环境有关。

针对材料科学基础教学现状及当代大学生的特点,以学生为主体,如何让学生觉得这门课不枯燥,如何激发学生主动学习的兴趣和动力,如何让学生理解知识点并转化为自身能力,如何让学生觉得材料专业很有用很重要,从而建立专业自豪感,是教学改革中的重中之重。

二" 材料科学基础课程教学改革举措

(一)" 重构教学内容

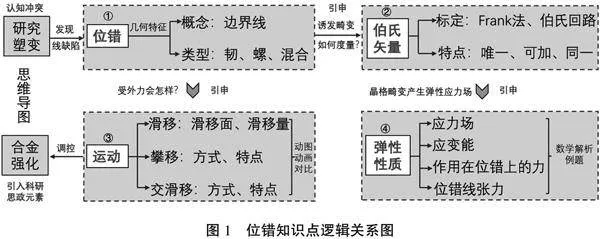

教学改革首先应该进行教学内容梳理与教材重构。材料科学基础课程内容涵盖原子结构与键合、晶体结构、晶体缺陷、扩散、材料的变形和再结晶、相图及合金凝固与制备、材料的亚稳态与功能特性等内容。首先,教材的选用非常关键,不同版本教材侧重点不同[15],比如清华大学版本教材侧重材料科学基础理论,武汉理工大学版本教材偏重无机非金属材料,上海交通大学版本教材偏重金属材料及应用,西安交通大学版本教材偏重金属加工;所以要根据专业细分方向选用适合的教材,结合各家所长。其次,教材内容与其他专业课程之间有教学内容重叠和相似部分。因此,教学内容应该以教材为基础,统筹其他课程,进行梳理、删减和扩展,注意课程之间的衔接性和各自不同的侧重点,构建学科关键概念网络框架;同时,对每次教学内容的知识点进行逻辑关系梳理,明确彼此之间的逻辑脉络。以晶体缺陷中位错这一节为例,逻辑关系梳理如图1所示。

(二)" 设计教学目标

教学改革的第二项内容,针对每一模块教学内容要明确教学目标,并且设计促进教学目标达成的辅助教学内容。将教学目标细分为知识目标、能力目标、情感与价值观目标;注意教学目标的设立一定能够量化,并且容易考查,这对教学质量具有事倍功半的效果。为了教学目标更好地达成,可以借助课内实验、先进科技手段、同时注意理论联系实际。首先,应该针对理论知识设计合理的课内实验,注意实验内容对理论知识的支撑和补充作用,强化对知识点的理解和运用能力。对于有条件的高校,可以多采用先进的科技手段,如依托虚拟仿真实验教学中心,利用VR头盔,设计沉浸式教学实践环节,为学习者提供一个接近真实的晶体缺陷动态环境,使学习者通过高度参与互动和演练提升技能。其次,在教学内容梳理与重构方面强调知识的应用场景,适当融入前沿科技成果,将理论知识与实际运用有机地联系在一起。以晶体缺陷为例,可将科学研究前沿领域热点问题“金属材料的强化机制”和典型案例引入到教学内容当中,近5年内世界顶刊的高影响力文章,新材料开发案例,如卢柯院士的纳米孪晶铜的开发,利用孪晶强化,缩短了纳米材料和实际应用的距离,在精细加工、电子器件和微型机械的制造上具有重要价值。这不仅可以增加教学内容的内涵和趣味性,同时巧妙地引入了思政元素,强调了本学科和科学家为人类生活提供安全保障、推动科技进步、促进实现制造业强国战略目标的重要意义和不懈奋斗精神;从而达到强化学生能力目标的达成和情感价值目标建立的效果。

(三)" 设计教学方法

教学改革的第三项内容,教学方法的设计与运用。厘清教学内容、教学目标以及知识点之间的逻辑关系之后,教学过程所采用的方法,会很大程度影响教学效果。目前教学手段层出不穷,针对材料科学基础这样一门理论性强、知识点抽象的专业基础课程来说,采用BSCS 5E教学设计方法具有一定的优势。5E教学模型的基本内涵包括吸引(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、迁移(Elaboration)、评价(Evaluation)。该教学模型注意以学生为中心,激发学生求知兴趣,注重设计与学生互动环节,激发学生主动探究和接纳知识的意愿;内容安排由浅入深,帮助学生自觉地将所学知识点进行关联思考,助力学生建立学科关键概念构架,从而为后续专业课学习打好基础。此外,该教学方法的一个显著特点是评价可以贯穿于整个模型。以位错运动相关知识点为例进行教学设计(图2),具体如下。

1)吸引(Engagement):抛出“材料理论强度与实际强度不一致”问题吸引学生、引发认知冲突,从而激发学生主动探究、主动建构知识的兴趣。

2)探究(Exploration):位错理论探究,教师通过晶格结构模型、动画、透射电镜图,将概念与定理形象化、便于学生理解。

3)解释(Explanation):利用数学模型与解析给出解释和纠错,加深学生的理解程度。

4)迁移(Elaboration):从位错概念解析,延展至位错运动分析。引导学生运用位错滑移理论解释晶体塑性变形行为。通过引入身边科研实例,展现位错调控的惊人效果,验证该理论的正确性,并引发价值观共鸣。

5)评价(Evaluation):使用学习通APP针对每一个知识点实时分布后测问题,从多角度考察和评价学生对新知识的理解及应用能力。

(四)" 建立合理的考核评价机制

教学改革的第四项内容,建立考核评价与持续反馈机制。5E教学方法中,针对每一个知识点的后测问题和教学过程中的互动设计,都可以作为过程考核和持续反馈机制的重要部分,同时,加大过程考核在总成绩中占比;期末考核,应侧重对知识点综合运用能力、解决问题能力、创新思维能力以及情感价值目标达成度的考核。此外,建立以该课程知识点为基础的后续课程对该教学效果和教学质量的反馈,形成持续反馈和改进机制。

(五)nbsp; 引入思政元素

教学改革的第五项内容,合理恰当地引入思政元素。思政元素的巧妙构思与引入,能够促进专业知识的教学效果[16]。该课程作为一门培养材料领域高级工程技术人才的基础课程,有很多思政点可以挖掘。例如,材料理论的发现背景与事物认识的自然规律和科学家们实事求是的探索精神,关键材料的研发历程与科学家们的责任担当和解决问题的不懈奋斗精神及对人类生活和发展的突出作用,先进材料及其制造技术对制造业强国战略的重要关键地位,环境保护意识与工程领域可持续发展,等等[17]。在每个教学环节,针对教学内容和教学目标,设计恰当的思政案例,不仅能够使教学内容更加丰富多彩,而且能够建立学生的专业自豪感,帮助学生树立正确的人生观、世界观和价值观,激发学生主动学习的兴趣和动力,从而培养有理想、有信念、身怀家国情怀的创新型人才。

(六)" 建设教学团队

教学改革的执行者是教师,针对材料科学基础课程内容多、地位重、难度大、要求高的鲜明特点,平时教学及彻底有效的教学改革工作量大,教学团队建设显得尤为重要[18]。合理规划教学团队,调动教师提高教学质量的积极性、协调教学与科研工作的关系、使教学与科研形成相互促进的关系是教学团队建设的目标。根据此目标,可按照金属材料、陶瓷材料、高分子材料、材料成型方向分别选择1名教师,形成4人主教学团队,根据教师科研及专业方向与教学内容的匹配性分配教学任务,团队内部自主选举课程负责人,由负责人协调分配大纲编写、监督教学质量等工作;同时注意对青年教师的培养,由现任任课教师自主根据专业方向和研究方向选择1名青年教师作为助教,辅助各自教学工作,从而最终形成8人教学团队。考虑到教学改革任务多、多人分配学时工作量少的问题,可酌情考虑在总学时基础上根据教学实际工作量乘以奖励系数。

三" 结束语

本文探索新时代科教融汇背景下材料科学基础课程教学改革措施。基于材料科学基础地位重、难度大、要求高的鲜明特点和目前教学现状,以及当代大学生的特点及学习积极性不高的普遍现象,提出以下教学改革方案:第一,根据专业细分方向综合选用教材、根据后续课程删减重复知识点、构建学科关键概念网络框架,从而进行教材内容梳理和重构;第二,设计可量化和细分教学目标,并借助课内实验、科技手段、结合学科前沿案例、课程思政案例等手段促进教学目标的达成;第三, 提出借助BSCS 5E教学模型,激发学生学习兴趣,建立过程考核评价和持续反馈改进机制;第四,合理规划教学团队,保障教学改革措施实施并提高教学质量。

参考文献:

[1] 比尔·雷丁斯.废墟中的大学[M].郭军,等,译.北京:北京大学出版社,2008:3.

[2] 杰勒德·德兰迪.知识社会中的大学[M].黄健如,译.北京:北京大学出版社,2019:9,12.

[3] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-16).https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722378.htm.

[4] 卢晓中,王嵩迪.从融合到融汇:高等教育与科技创新更好结合[J].苏州大学学报(教育科学版),2023,11(4):1-10.

[5] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知[EB/OL].(2012-09-18).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s3882/201209/t20120918_143152.html.

[6] 于博瀛.科技信息化时代大学生思想特点及成长成才路径研究——评《当代大学生思想特点及成长成才规律研究》[J].人民长江,2021,52(10):1-2.

[7] 高宝全,郑天祥.大学生学习态度管理研究——基于心理疏导方法[J].知与行,2017(8):96-101.

[8] 刘紫荆.新冠肺炎疫情期间大学生在线学习态度调查研究[J].北京广播电视大学学报,2021,26(6):17-25.

[9] 吴志鹏,余新宏,江凯,等.大学生网络自主学习调查现状及对策研究[J].赤峰学院学报:自然科学版,2014,30(8):233-238.

[10] 谢长征,张天文,鲁海胜,等.《材料科学基础》课程教学改革探索与实践[J].广东化工,2023,50(2):204-205.

[11] 刘丽丽.新工科背景下“材料科学基础”课程教学改革探索[J].科教导刊,2023(30):131-133.

[12] 刘奋照,王玲,李楠,等.基于雨课堂的“材料科学基础”多元化课堂教学改革与实践[J].化工时刊,2023,37(3):60-62.

[13] 黄春梅.《材料科学基础》课程的教学现状与改革实践[J].数据,2022(4):99-101.

[14] 马琛.理论与实验高度融合的教学模式改革探索——以“材料科学与工程基础”课程为例[J].教育教学论坛,2022(19):45-48.

[15] 邓萌,程捷,陈珏,等.面向工程教育认证的高分子专业“材料科学与工程基础”教学模式改革[J].高分子通报,2018(9):72-76.

[16] 田相鑫,章强,李传明,等.材料科学基础课程的“四重构”与“两创新”教学改革[J].高教学刊,2022,8(33):152-155.

[17] 李承娣,陈枭.融入思政元素的材料科学基础课程教学改革与案例设计[J].高教学刊,2024,10(2):181-184.

[18] 王晓东,朱申敏.工科专业课教学团队建设及教学内容改革——以“材料科学基础”课程为例[J].高等工程教育研究,2021(S1):47-50.

基金项目:2022年度吉林大学研究生教育教学改革建设项目“新工业4.0工学博士拔尖人才培养模式创新改革研究”(2022JGY059);

2022年度吉林大学研究生课程思政示范课程“金属材料强韧化原理与技术”(2022KCSZ19);2022年度吉林大学课程思政学科育人示范课程项目“材料成型及控制工程专业生产实习D课程思政示范项目”(SK2022062)

第一作者简介:杨宏宇(1987-),女,汉族,辽宁阜新人,工学博士,研究员,博士研究生导师。研究方向为纳米颗粒高效强韧化合金及成型技术。

*通信作者:邱丰(1980-),男,汉族,辽宁葫芦岛人,工学博士,教授,博士研究生导师。研究方向为纳米介质、高性能结构材料微观组织和性能的协同调控。