符号学视域下方言短视频中城市形象的叙事话语研究

2025-02-08刘丽华霍晓婧

【摘" "要】短视频是城市形象传播的重要载体,通过对抖音平台中河南方言短视频的方言、人物、场景、美食这四个城市符号的分析,引入共情和记忆两个视角,得出方言短视频是通过情感和家乡等叙事话语对城市人文、美食进行多方面塑造,实现宣传城市形象的目的。

【关键词】符号学;方言短视频;城市形象;叙事话语

近几年,淄博、重庆、哈尔滨等城市搭乘短视频的快车,更新了当地的城市形象,实现城市的“破圈”传播。河南也通过短视频窗口刷新了人们对该省的印象,这与短视频的叙事话语息息相关。方言作为一种独特的民间叙事话语,承载着丰富的地方文化和历史积淀,长期以来在日常交流中发挥着重要作用。然而,随着互联网特别是短视频平台的迅速发展,方言开始逐渐突破地域的限制,走进大众视野,并在网络空间中获得了前所未有的关注和热度。在抖音平台中搜索方言话题,河南方言短视频的播放次数高达296亿次,这些短视频通过方言、人物、场景、美食等代表性符号建构城市形象,将河南的历史文化、人文情怀、烟火气息、美食文化都展现得淋漓尽致。

随着城市化的不断推进,越来越多的城市开始重视自身形象的塑造与传播。良好的城市形象需要依靠符号建构,方言短视频是城市形象塑造与传播的重要方式之一,通过对具有识别度的城市形象符号加以传播,进而建立起人们对于某一座城市的印象,有利于展现真实、立体和丰富的城市形象。

方言短视频,发挥了方言文化资源优势,形成与官方的叙事话语不同的视角,并获得大众的喜爱。本文旨在通过对抖音平台中河南方言短视频的代表性符号进行探究,分析这些符号对城市形象的塑造和传播作用,以期为其他城市的“出圈”提供借鉴。

一、研究综述

(一)城市形象

美国城市规划师凯文·林奇最早阐述了“城市意象”的定义,强调了城市面貌的重要性,这标志着城市形象研究的开始。张鸿雁指出,城市形象是指一个城市的整体面貌在人们心目中留下的总体印象,是将城市的多方面结合起来形成的文化形态,融合了城市历史、城市文化等。[1]同时,他也认为,城市面貌塑造了鲜明的城市意象,反映了城市的综合特点,是城市政治文明、物质文明和精神文明的集体呈现。[2]基于美国社会哲学家刘易斯·芒福德的定义,个体对城市意象的感知来自于个体的切身体验与各种传播方式,个体感知的是对客观世界的真实反映,而传播方式则是美国学者李普曼所谓的“拟态环境”,二者共同作用,形成了人们的主观世界。[3]

综上所述,城市形象的内涵越来越丰富。城市形象是大多数公众对一个城市地理环境、交通、饮食、历史文化以及人文情怀等的总体印象,兼具主观性和客观性。因此,在激烈的城市竞争中,为了避免千篇一律的叙事内容、视角等,找准城市定位至关重要。城市定位是打造良好城市形象的起点,需要挖掘城市特色,打造城市IP,提炼出最能够代表城市的识别性符号,可以对一个城市的形象宣传起到积极的推动作用。

(二)方言短视频中的城市形象符号

我们处于一个符号化的世界当中,人与人的交流以及信息传播都依赖于具体的符号。著名哲学家卡西尔指出,人其实就是符号的动物,可以通过符号来生产文化,包括神话、语言、艺术等多种形式都是人借助符号生产出来的。[4]语言学家索绪尔提出,所有的语言符号都可以分为“能指”与“所指”两个部分,其中“能指”是语言中的语音意象,“所指”则是语言中所体现出的物象,两者之间存在着一种不可分割的联系。方言短视频中的方言作为一种符号,也引起了学界的关注。很多学者将方言短视频与城市形象相结合,学者余鸿康指出“方言”型短视频以语音逻辑构建城市图像,突破对空间景观和物质载体的依赖,开辟了一条新的城市图像叙述路径,用另一种视角来刻画重庆的城市图景。[5]

此外,方言短视频中的声音、人物、场景、美食等城市符号是在城市的长期发展过程中产生的,通过长时间的积累,城市渐渐地形成了自己特有的城市符号。从城市文化认同的角度出发,学者蒋淑媛、李子尧基于交互仪式中的身份构建与文化身份认同视角提出,方言短视频通过对同区域人群的认同与排斥,在虚拟空间中构建并加强了当地人与外地人的认同;同时,他们也相信,方言短视频能唤醒身处异地的人的“乡愁”,使他们在时间与空间上被分隔的区域中获得集体的记忆与文化身份。[6]刘松通过分析抖音平台中重庆的城市形象得出,城市景观、城市语言、城市人物、城市美食都是短视频关注的重点 ,这些元素的结合共同形成“抖音之城”。[7]学者谭宇菲和刘红梅以符号学作为研究的关键,强调“地区方言音乐”“美食”“人物形象”和“城市景观”等符号是短视频塑造城市形象的重要要素。[8]

在塑造和推广城市形象过程中,城市符号在城市意象叙事中占有举足轻重的地位。方言短视频中包含多个城市形象符号,不仅能让受众全方位地了解这座城市,而且包含城市文化的符号也能引起同乡人的情感共鸣,加深本地人的地方认同感。从某种程度上来讲,方言短视频进一步创新了城市形象的叙事话语体系,丰富了公众对城市的了解,拉近了城市与受众之间的距离。本文试图从符号学的视角,以方言类短视频为切入口,剖析方言类短视频中的城市形象符号。

二、样本选择

本文选取抖音平台作为研究对象,通过搜索“河南方言”“河南话”等关键词,以粉丝量作为筛选的标准,选取排名前十五的抖音账号作为样本,然后对符合条件的账号进行视频内容主题归类,并选取点赞量高的视频进行分析。

表1直观地呈现出河南方言短视频的类型十分多样,涵盖了河南的大部分城市。从短视频内容来看,主题为生活记录的视频最受受众关注;位居第二的是搞笑类视频,主要以家庭表演为主;此外,戏曲类视频也获得了受众的关注。相较而言,用河南方言制作美妆类、解说类短视频的账号极少,一般只在一些博主的少数短视频里出现,因此并未列举在样本里。

三、共情:建立情感连接,凝聚共同认知

(一)方言符号加强情感连接,推广城市文化

方言是一座城市最具辨识度的形象符号之一,它不仅是连接情感的重要纽带,也是呈现地方文化魅力的重要符号。在短视频中以方言作为传播载体,可以唤醒个体关于过去的记忆,漂泊在外的游子在听到家乡的方言时会激起对故乡的记忆与情感,产生强烈的归属感和亲切感,与视频中的画面建立情感连接,产生共情。

在河南方言短视频中经常听到“得劲”“中”“我勒乖乖来”等。抖音短视频博主@凯凯的幸福生活,视频内容主要以爷爷和奶奶的日常生活为主,在视频中奶奶经常使用河南方言“我嘞个豆”,视频发布后在评论区引发本地人对于其意思的讨论,其本意表示惊讶、赞叹。不仅如此,方言吸引了很多短视频用户争相学习模仿。如,河南方言“我嘞个豆”由于发音搞笑在短时间内受到大众的高度关注,引发网络上大量人模仿,迅速发展成网络流行语,为城市文化的大范围传播提供了机会。

方言作为城市文化的重要组成部分,积淀了很多地方传统文化,在推广城市文化方面发挥了巨大作用。方言短视频以幽默的方式将方言背后隐藏的城市文化呈现出来,进一步拉近了城市与受众之间的距离,使城市的特色文化变得更加生动形象。作为地方文化的重要象征,它承载和反映了一代又一代人的生活方式、历史背景与社会变迁。方言能够吸引本地用户的关注,当游子听到熟悉的方言、看到家乡的风景或品尝到当地的美食时,那种跨越时空的联系仿佛瞬间被唤醒。短视频在这一过程中充当了“时光机”的角色,将观众带回到记忆的深处,使其在网络中进行情感互通和信息交流,在互动过程中增强城市文化认同和文化自信,使他们感受到故乡的温暖与亲切感。方言短视频中的方言,也带给来自各地的受众耳目一新的感受,持续升温的方言短视频成为了现代传播中的重要文化载体,既可以提高城市的关注度,又可以适时地为城市文化形象注入新的活力。河南方言短视频将河南的城市文化呈现给了不同地域的受众,让人们对河南有了一个更深入的了解。

(二)个体人物的家乡叙事,彰显城市人文魅力

将宏大的官方叙事话语机制转化为容易被普通群众接受的个体人物的叙事,是彰显城市人文魅力的一个重要策略。技术助力下短视频平台的兴起,改变了传统媒体时代城市形象的叙事体系,传播主体逐渐去中心化,呈现出全民参与的局面。因此,彰显城市人文魅力,需要个体与官方叙事交叉进行,方言短视频正是从普通人或者是不同群体的角度,以多个个体的故事进行叙事。

根据所选取的样本可以看出15个样本中有13个方言短视频账号为网络大V账号,2个为媒体账号。总体来说,河南方言短视频发布账号类型多元,有利于从不同角度展现河南城市形象,但“达人”、大V账号在城市形象叙事中发挥着更大的作用,政务账号、名人账号的方言短视频的传播力与影响力不足。

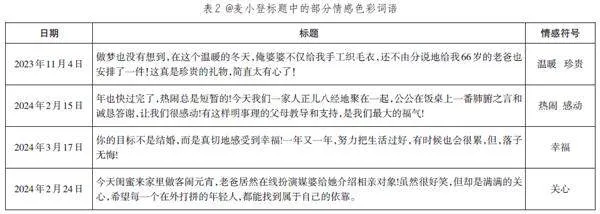

从拍摄河南方言短视频的博主来看,大多数都是围绕个人的日常生活进行视频创作,这些日常化的生活体验,能够让受众看到与自己日常生活场景相似的画面,产生情感共鸣。情感色彩鲜明的词语在个体叙事中也较为常见,而且这类词语具有很强的引导作用。如创作者@麦小登的视频标题中就经常使用“温暖、珍贵、开心、幸福、感谢、热闹、感动”等词语(表2)。同时,在@麦小登、@幸福一家人周甜丽和@关二静等博主的视频内容中也体现了河南人积极正向的感情,刻画了河南人勤劳、善良、孝顺等美好品质,加深受众对河南人的了解,同时该类短视频的广泛传播对河南城市形象在网络中的形成与维护起到了积极作用。

戏曲不仅是传统文化的隐喻意义的符号,而且是人文情怀的鲜活表达。@麦小登偶尔还会与当地的官方媒体联动宣传河南戏曲。其中,有1条生活Vlog内容是河南电视台邀请她与父亲体验河南戏曲扮相,视频中用方言解说豫剧的相关知识,让受众以更沉浸式的方式体验河南豫剧从幕后到前台的过程。她在完成父亲几十年梦想的同时,又推广了豫剧,让更多受众领略了中原之声、欣赏豫剧之美,提升了社会群体对河南优秀传统文化的认同感,感受到了河南的人文魅力,激发了受众情感共鸣。

四、记忆:唤醒集体记忆,尽显城市之美

(一)场景符号:聚焦街头小巷,感受城市烟火气

场景符号是传播城市意象的一个重要标志,它是一种集体记忆的主要载体,场景符号是构建城市记忆的重要元素,而城市记忆又通过这些符号得以传承和延续。城市的特定场景,如老街区的巷道、经典的历史建筑或独特的自然景观,往往成为城市记忆的具象表现。在短视频中,有些店铺虽然破旧,但是它们却有河南人过去的生活痕迹,在不知不觉中唤起了他们的共同记忆。情景符号从一个更为宽广的角度,对城市意象进行了全方位的展示,而方言短视频中的场景符号则以生活情景为主体。

方言短视频中热闹的市井小巷、树下乘凉的老人和拥挤的早市等场景符号渲染了悠闲自在、热闹非凡的市民生活氛围,与繁华大都市中人们行色匆匆的画面形成鲜明的对比。在探店类美食短视频中人们排长队、享受美食的场景真实地呈现了市民们毫不拘谨、接地气的市井形象。同时,大街上的吆喝声此起彼伏、老板忙碌的身影等情节也凸显了河南的城市活力。这类视频内容多数强调贴近生活的“烟火气息”,在某种意义上是河南城市形象的直观反映。方言短视频中的场景呈现出一件件平凡的小事,与本地受众脑海中的过去记忆产生强连接,激发网络受众的虚拟在场和参与感,唤醒人们的集体记忆、引发场景共情,进而增强市民的归属感。

方言短视频中的各类场景共同形成有关该地区的城市形象,方言短视频将官方的宏观叙事转移到普通人的微观叙事上,将焦点集中于河南人的日常生活,呈现人们的生活百态,这些场景无形之中增添了城市的烟火气,打破了人们对城市仅是高楼大厦的刻板印象,促使人们对城市的印象不只聚焦于城市的标志性景观,而是更加关注与人们生活贴近的事情。人间烟火气,最抚凡人心。最简单的生活现在成为了人们最向往的生活,方言短视频中的场景符号进一步丰富了人们对河南的城市形象的认知。

(二)美食符号:回味河南美食,体味中原文化

俗话说“民以食为天”。在移动互联时代,各地美食借着短视频的东风,焕发了新的活力。城市和美食两者息息相关,不同的饮食代表不同的地域,比如提起炸酱面就会想到北京,提起火锅就会想到重庆,提起醋就会想到山西等。人们可以通过饮食空间,饮食习惯和饮食文化来感受一座城市。

不仅如此,美食符号也建构了人们对于某一个城市的记忆,方言短视频中美食的多维呈现,总是能引起部分人的“家乡记忆”,评论区中出现的“家乡的味道”“小时候的味道”“妈妈的味道”都是受众对于家乡情感记忆的寄托体现。相对于美食纪录片的宏大叙述方式,方言类美食短视频以更直观的画面、幽默的方言、轻快的剪辑方式,将一座城市的饮食文化和饮食习俗呈现出来。

对河南人来说,胡辣汤、烩面是共同的回忆,也最能引发人们的感情共鸣。在抖音上输入#河南美食推荐#、#我和我的家乡美食#等关键词,有很多人都参与了这个话题,而胡辣汤和烩面也是两种最受欢迎的美食。除此之外,博主@小义吃不胖的方言短视频总是以娱乐的形式向受众呈现美食,在推荐的美食里,不仅包括网红美食,还探索了很多本地藏在小巷子里的老字号美食,或者有趣的特色美食店铺,视频中方言的运用恰到好处,渲染了视频的生活气息,增强受众的感官体验,既能够满足受众的个性化需求,也潜移默化地助推了城市特色形象的打造。

五、结语

城市形象是一个城市的名片,塑造好城市形象是增强城市竞争力的关键,但城市形象的建构是一个复杂的过程。抖音中的方言短视频为城市形象的塑造和传播提供了全新的叙事方式,该平台中河南方言短视频创作者通过方言符号和人物符号的呈现,与受众建立起情感连接,增强人们对河南的认同感和归属感,通过场景符号和美食符号唤醒受众的集体记忆,生动地展现了河南文化深厚、人文独特、美食丰富的城市形象,将河南的城市进一步推广出去。方言短视频的火爆出圈,为新媒体时代城市形象的叙事提供了新思路,各地应该找准城市形象的代表性符号,利用短视频平台的优势,进行多角度地呈现,塑造全面又多元的城市形象。

注释:

[1]张鸿雁.城市形象与城市文化资本论[M].南京:东南大学出版社,2002:26.

[2]张鸿雁.城市建设的“CI方略”[J].城市问题,1995(03):2-6.

[3]严妍.短视频时代城市形象传播的问题与对策——以长沙城市形象传播为例[J].中国广播电视学刊,2023(04):127-130.

[4]刘国贞.文化符号学视域下城市形象的传播[J].青年记者,2019(11):77-79.

[5]余鸿康.语言景观视域下方言短视频对重庆城市形象的建构探究[J].西部广播电视,2023(01):50-52.

[6]蒋淑媛,李子尧.方言短视频创作特征及文化传播价值[J].电视研究,2021(12):96-98.

[7]侯迎忠,陈晖.政务新媒体构建城市形象策略研究——以广州三家政务“双微”平台为例[J].新媒体与社会,2018(01):23-36.

[8]谭宇菲,刘红梅.个人视角下短视频拼图式传播对城市形象的构建[J].当代传播,2019(01):96-99.

(作者:刘丽华,西北政法大学新闻传播学院(艺术学院)副教授;霍晓婧,西北政法大学新闻传播学院(艺术学院)新闻与传播硕士研究生)

责编:周蕾