立意、共情、细节:网络微短剧传播路径探究

2025-02-08吴朝豪唐磊

【摘" "要】网络微短剧是近年来随着移动互联网快速发展而兴起的一种新型网络视频形式,并且依托于互联网平台逐渐在传统影视产业占得一席之地,但网络微短剧受自身特点和制作方等多种局限,仍然难以摆脱叙事单薄、表达受限、同质化严重等一系列问题。本文以火爆出圈的网络微短剧《逃出大英博物馆》为例,抓取其在B站的三集视频观众评论样本,进行语义网络分析和文本情感分析,挖掘该短剧成功的原因,为网络微短剧的传播提供可行性路径,助推网络微短剧的创新发展。

【关键词】网络微短剧;逃出大英博物馆;观众评论

网络微短剧《逃出大英博物馆》以拟人化手法,讲述了一盏化为人形的中华缠枝纹薄胎玉壶独自逃离大英博物馆,偶遇在海外的中国记者,并请求其帮助自己回国传递家书的故事。该剧以轻松幽默、时尚新颖的剧集形式,迅速掀起了一股讨论“文物保护”“文物回归”话题的热潮,获得了大量的点赞和转发。网络微短剧不仅具有娱乐性,也是一种独特的传播方式,能够快速传播各种观念和情感,激发观众的共鸣和思考。总的来说,网络微短剧作为一种新兴的数字剧集形式,它的快速传播、创新表现形式和多元内容,使其成为当今数字化社会中不可或缺的一部分。与传统影视剧相比,网络微短剧单集时长的压缩必然影响到叙事方式的变化和内容的呈现。[1]随着技术的不断发展和观众需求的不断变化,网络微短剧和其他新兴艺术样态一样,在发展初始阶段也存在着传播受阻的困境。因此,网络微短剧必须探索更加行之有效的传播路径,呈现出更加多样化和丰富的内容,才能为观众带来更多惊喜和乐趣。

一、微短剧观众评论语义网络分析和情感分析

(一)数据来源

为了解用户的评论特征,本研究选取了哔哩哔哩视频平台(以下简称B站)原创UP主“煎饼果仔”账号下的《逃出大英博物馆》全三集视频,截至数据采集当天,三集视频在B站的点赞量共计390.1万,转发量39.1万,收藏量106.2万,投币303.7万,共计视频评论6.0万条。通过B站视频评论“按热度”降序,使用爬虫软件“八爪鱼”进行评论数据抓取,共抓取评论7337条,剔除重复数据220条,并对数据进行“脱敏”处理,最终导出评论7117条。

(二)样本语义网络分析

在网络视频平台中,观众评论在一定程度上能够反映观者对视频的态度,并且用户的认同或是批评等态度也可以在一定程度上通过视频评论呈现出来,同样地,视频质量高低也能够通过观众评论所传达出的态度得以反映。本文采用GooSeeker和Gephi软件对样本数据进行词频和文本情感分析。

1.词频分析

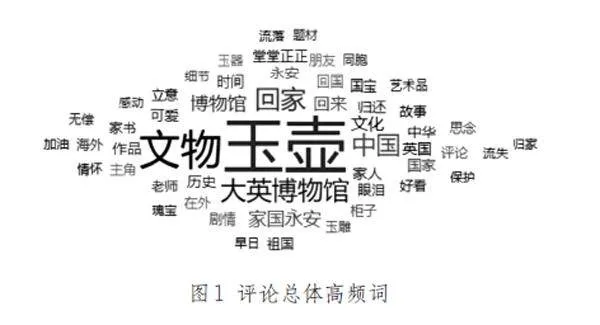

对上述抓取的样本进行清洗,本研究利用GooSeeker先对评论文本进行切断选词,通过去除停用词、滤除数字、单字、网址,保留名词、形容词、动词、副词、代词,同义合并等过程进行词频降序排列。为了更好地解读评论内容,挖掘评论内容与短剧之间的关联内核,绘制出了《逃出大英博物馆》评论内容总体高频词云图、评论内容情感态度词云图以及观众关注的视频元素词云图。总体高频词是评论内容中滤除虚词、代词等无意义词所呈现的按出现次数降序排列而得出的,如图1所示,“玉壶”“大英博物馆”“文物”等词是评论内容的主要高频词,这也是该短剧观众评论的核心词汇。

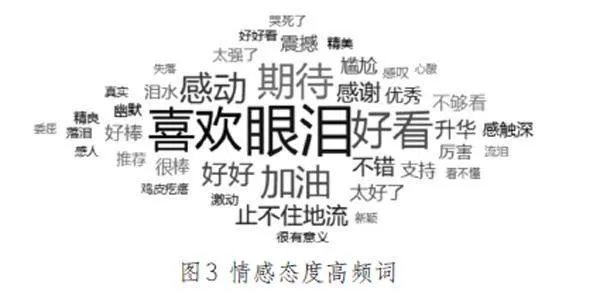

其次“中国”“回家”“家国永安”“文化”等词汇是出现得较频繁的,可以看出,观众对“文物回归”以及“国家”等话题的讨论是较为热烈的。在视频元素的关注点上,从词云图可见(图2),在众多的视频元素中,观众更在意故事、剧情、主角、立意等相关影视元素。在表达情感的关键词中(图3),可看出“眼泪”“期待”“喜欢”“感动”“好看”等赞许的评论关键词处于显著位置,可见,观众对于该短剧的整体评价是持肯定态度的。

2.共词分析

由于分词工具的局限性,对文本高频词剔除筛选分词不准确、无意义的词,将出现频次前50的词语作为关键词,利用GooSeeker共词匹配,最后生成文本高频词的50×50的共现矩阵表,如表1。

将共现矩阵表导入Gephi0.10.1绘制出高频词的共现图谱(图4)。根据词汇共现次数设置节点、标签字体以及边的粗细大小,节点和标签字体越大说明该节点与其它节点共现次数越多,边的粗细表示两节点之间的共现次数。

图谱共有50个节点,1954条边,图密度为0.798,说明用户评论观点较为集中和一致。从节点中心来看,用户评论的“玉壶”“文物”“中国”“大英博物馆”“回家”等词语之间的共现频率高,也就是说这些词语之间的关联强度大,说明在用户评论中,提及“文物”“玉壶”等时,总是会涉及“回家”等文物归还问题。

(三)文本情感分析

1.情感倾向分析

文本情感分析又称为文本倾向性分析和意见挖掘,是对带有情感色彩的主观性文本进行分析、处理、归纳和推理预测的过程。[2]情感分析是一种常见的自然语言处理(NLP)方法的应用,主要包括两种主流途径:基于词典的方法和基于机器学习算法的方法。基于词典的方法依赖事先构建的情感词典和规则,通过对文本进行拆解、关键词提取和情感值计算,最终以情感值为文本的情感倾向依据。

本研究使用GooSeeker的“情感分析”功能进行情感倾向判断。GooSeeker可以对中文文本进行情感打标,有自动切分句子、自行建立情感词典的功能,GooSeeker情感词语类别分为“正面词”“负面词”“程度词”“否定词”,词性的权值范围为[-10,10]。本研究将“知网-情感分析用词语集(beta版)”导入,只选取GooSeeker中的情感词语“正面词”和“负面词”两种类别,赋文本权值范围为[-1,1],建立情感分析词典。文本句子与情感词典中的“正面词”或“负面词”相匹配,与之对应的词汇数量越多则占比越高,本文将上述7117条评论文本导入进行情感倾向分析,有效数据7110条,得出结果为:正面情感评论有5095条,占比约72%;负面情感评论900条,占比约13%;中性评论1115条,占比约15%。数据说明观众对《逃出大英博物馆》的情感倾向呈现积极的认可态度。通过细致入微的场景布置和历史背景还原,不仅增强了短剧视觉效果,还提升了故事的真实性和可信度,使得观众能够更加沉浸于剧情之中。

2.评论主题分析

通过对所抓取的评论文本进行阅读和上述语义网络分析与情感分析,将观众的评论内容进行分类归纳,得出《逃出大英博物馆》在B站的观众评论可分为以下几类。

(1)剧(影视元素)

基本的影视元素是该短剧观众讨论的主题之一,《逃出大英博物馆》在短剧的影视元素上的打磨是比较用心的,在选题立意上也得到了诸多观众的认可,不论是演员的演技、配音、声乐细节,还是剧情的走向、剪辑画面均得到了观众的赞许。观众会围绕着这些影视必要元素展开分享和讨论,并且以此来评价该剧的质量高低。当然观众也有对视频影视元素的其它要求,比如“剧集的更新速度能不能快点呀”“字幕可以添加英文字幕,方便传到外国去”。观众的正向评价和建议可以为创作者提供新的灵感以及对后续的内容进行不断修正,进而呈现出更好的作品。

(2)物(文物归还)

在短剧播出之前,文物保护和文物回归的话题因为大英博物馆文物失窃的新闻已在各大社交媒体登上了热搜,在互联网的助推之下,相当于该短剧的主题被预热,因此文物话题的讨论在评论区占据较多。在《逃出大英博物馆》微短剧中,全剧围绕着“文物”这一话题,观众在评论区的讨论也没有脱离这一核心元素。评论中有对我国文化深厚的感叹,有对未保护好让文物流失在外的愤慨,也有对文物回归的殷殷期盼等。整体而言,这些评论代表了观众对于《逃出大英博物馆》短剧的创作主题给予的深深共情以及肯定,通过“文物归还”这一主题将观众“聚首”,并且传达了“文物归家”的集体记忆和集体情感。值得注意的是,随着全球文化交流的加深,文物归还问题已经不再局限于某一个国家或地区,而是一个涉及国际法、道德伦理和文化遗产保护的全球性议题。短剧巧妙地利用了这一热点话题,不仅促进了公众对文物归还问题的关注,也激发了人们对自身文化根源的思考,具有重要的社会教育意义。

(3)情(家国情感)

在评论内容中,有诸多情感表达的语句。网络微短剧的传播和扩散与观众的情感表达密不可分,观众的积极情感和情感互动可以助推短剧热度的提升。观众不仅表达了对文物的眷恋和怜惜之情,更是将此感情上升到了“家国情”这一情感。例如“我们是泱泱大国,中国人不做那种偷鸡摸狗的事……”“愿山河无恙,家国永安”等评论内容中的家国情感表达,透露着中国人强大的民族自信心和自豪感,表达着愿国家强大的深切夙愿,这些评论有着唤醒民族记忆、凝聚民族价值的作用。观众在评论中不断表达着自己的情感,体现着一部微短剧对观众的聚合作用,剧中一封封文物“家书”、一句句“中国”更是将观众的家国情怀推向高潮。这种深层次的情感共鸣不仅仅限于短剧本身,它还反映了当代中国年轻人对传统文化的认同和传承意愿,同时也展示了文化自信在全球化背景下的增强。通过艺术作品的形式,家国情怀得以具象化,成为连接过去与现在、个人与集体的重要纽带。

二、网络微短剧“破圈”路径探索

任何一部火爆短剧的背后都有着诸多内外部因素共同作用。基于网络微短剧《逃出大英博物馆》的观众评论的文本情感分析、高频词云图、词语网络共现等客观数据以及媒体平台和社会环境等外部环境因素进行分析,本文对网络微短剧的“破圈”路径进行探索。

(一)主流立意,形成互动仪式

微短剧作为一种新型视频传播形式,从受众的角度来看,它能够满足受众解压陪伴的心理需求,承担着纾解生活压力、缓释孤独、消磨时间等作用,而很多微短剧制作方为了迎合受众,在立意选题上偏向落俗的“穿越”“重生”等,有些为了引人注目甚至触及边缘性语题,如为博眼球选择涉黄擦边等。中国主旋律电影要更多承担对内凝聚主流价值,对外传播民族文化理念的双重功能,[3]因此作为公共艺术作品,在满足受众消遣娱乐的基础需求的同时,也要承担起主流文化方面的宣传责任。《逃出大英博物馆》的选题立意在“文物回归”以及“家国”上面,符合我国的主流价值观,在高频词的抓取中,例如像“家国永安”“回家”“中国”等这样的词语在评论中反复出现,且表达形式相同,因此在制作良巧的前提下,主流价值的选题立意更容易形成令人惊叹的互动仪式。在互动仪式中,情感被仪式化为一种力量,能够形成稳定的情感能量,也更加容易催生和建立对国家和民族的自豪感、认同感,从而达到更好的传播效果。这类以历史文化为主题的短剧往往能够跨越年龄、地域的界限,吸引广泛的观众群体,因为它触及了人类共通的文化根基和情感诉求,可以为短剧赢得更高的社会认可度和持久的生命力。

(二)共情传递,以达情感共鸣

共情最早来源于心理学领域,是指一个人有能力识别和分享另一个人的情感体验,并对此作出反应的一种能力。[4]将自身的情感体验无意识地传递是共情的表现形式之一,在这个过程中,人们能够在共情的体悟中完成情绪感染,并最终形成观念和行为认同。《逃出大英博物馆》选择拟人化的叙事方式和柔情话语的表达不仅将文物更加生动化,也更容易与观众建立情感联系,拉近文物与观众的距离,从而在内容叙事上更容易共情。例如拟人化在外漂泊的“小玉壶”一句句“家人”的表达,与观众产生强烈的亲人分隔两地、游离在外的思乡共鸣之情,观众直呼“狠狠共情了”,而观众更是在此情绪下,产生了对“小玉壶”等在外文物的怜惜保护的情感。评论区中更是不乏有文采的观众用自己富有温度的文字表达着当时观看短剧的心情,在代表着观众的情感高频词中,“眼泪”“期待”“感动”等词反映了观众在观看过程中的情绪表达和态度,在这样一些情绪的带动下,观众会分享情感反应,讨论着剧情,交流着感受,引发情绪共鸣,增加了短剧的互动性。通过对人物内心世界的细腻描绘,使观众能够更深刻地理解角色的情感波动和成长历程,进一步增强了观众的情感投入。这种深度共情不仅有助于塑造正面的角色形象,还能促进观众之间的交流和互动,形成良好的社群氛围。

(三)把握细节,打造优质观感

优质视频需要内容的支撑,“内容为王”也被赋予了新内涵,除了文本之外,传播渠道、受众需求、传播形式等与内容的辩证关系都应该被包含进“内容为王”的阐释中。[5]在观众所关注的视频元素高频词中,“故事”“主角”“演技”“字幕”“配音”等是观众讨论较多的,而正是这些细节元素构成了视频的“内容”,优质的内容输出需要对这些细节元素精益求精。无论是剧中“小玉壶”的妆造收获了大批观众的赞许,还是观众对剧中台词的共情,还有观众对配乐的认可,都在很大程度上反映了短剧要想破圈必须处理好这些细节,甚至包括像更新速度等。现如今,无论是一些KOL自制的特色视频,还是UGC的多元化创作,任何一部出圈的作品都离不开内容上的精耕细作,并且相对应的影视细节也是经过了不断打磨的,因此,注重细节的打造是提升视频质量的必行之路。在数字时代,观众对于视频内容的要求只会越来越高,他们不仅追求视觉和听觉上的享受,更看重作品带给他们心灵上的触动。制作者不仅要关注技术层面的完善,还要重视作品的文化价值和社会影响,力求在每一个环节都做到尽善尽美,这样才能真正赢得观众的喜爱,实现长尾效应。

三、结语

微短剧创作在网络视听市场逐渐热络,成为短视频平台和网络视频平台新的内容增长点,具有较大的潜在用户聚集能力,但如何制作出微而精、微而美的短剧是目前微短剧行业亟需探索的。未来微短剧的发展要摸索符合短视频的创作规律,一是在内容上要注重社会话题的挖掘,关注大众情绪点,引发有益思考。二是要注重情绪传递,在特殊议题上与观众充分共情,情绪的互动是引发观众共鸣的有效方式。三是要以内容为主。微短剧虽在时长上较短,但并不代表着内容简单。真正吸引观众的永远是短剧的本身内容,在剧情的编排上不落俗、有创新,不盲目跟风与模仿;视听语言上做到专业成熟;演员演技做到真实不做作等,这些都是打造一部精美微短剧的必要细节。诚然,微短剧的发展目前尚不够成熟,但对于优秀的微短剧作品要给予充分的关注和学习,不断提升微短剧的创作质量,才能更好地满足受众的精神和文化需求。

注释:

[1]蒋淑媛,王珏.时间压缩与空间折叠:网络微短剧的叙事嬗变和伦理审视[J].中国电视,2022(05):67-72.

[2]曾小芹,余宏.基于Python的商品评论文本情感分析[J].电脑知识与技术,2020,16(08):181-183.

[3]程苑.主旋律电影与主流价值观的关系研究——评《以电影为媒介:当代中国的认同传播》[J].传媒,2023(01):97-98.

[4]王真真,王相飞.共情传播视域下中国体育故事跨文化传播的国际认同建构[J].山东体育学院学报,2024,40(01):97-104+126.

[5]高明珍.国产IP电影“内容为王”的重构路径[J].电影文学,2018(10):24-26.

(作者:吴朝豪,云南财经大学传媒与设计艺术学院2023级新闻与传播专业硕士研究生;唐磊,云南财经大学传媒与设计艺术学院副教授,研究方向:交互设计与用户体验研究)

责编:孙婷婷