流动的宅子

2025-02-07施亮池

我出生前,它已是一座老宅,宅院内曾住过很多人,多已作古。后来的人在年复一年的屋舍翻新修补中度日。老宅由我天祖(曾祖的祖父)辈所建,迄今已逾一百年。房屋为土木结构,历经沧桑,风华不再,乌黑的木头也许是被弥漫烟火气的生活所熏黑;也许是被多年的日月星辰、风吹雨打所染黑;也许是老房子自然而然的行将就木。

老宅为典型白族民居“三坊一照壁”,坐西朝东,东、北各有一侧厢房,南边是本家堂叔辈,于是两家共用一堵照壁。斑驳脱落的墙绘有些模糊不清,尚可隐约瞥见旧时描摹,简美自然的水墨画里残留柳宗元的诗句:孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪,这似乎成了老宅坎坷命运的注脚。墙中央则书以行楷体的硕大“福”字,壮美飘逸。院内散落着花树草木,欣欣向荣一如往昔。

东、北两厢,早已不住人。东厢为厨、柴房,北厢是杂物间,储粮或腊肉。二者构成了我们的烟火生活。老宅大门开在北侧,穿过北厢左拐便可到达,厚实沉黑的大门守护了一个家族,造就繁盛。白天,我们撤下门闩;夜里人各自睡去,门闩也悄然归位,不辱使命。彼时,防盗铁门在村里非比寻常,家家户户皆靠这门闩防生意外。若再添安全措施,部分村户还将一胳臂般粗的长木棍斜搭着,像一醉酒大汉,一端深触地表,一端直贴双扇门间的缝隙之上,颇具“一夫当关,万夫莫开”之勇。当然,关羽张飞,或秦琼尉迟恭等两大门神会力保宅院平安,然此终属民间信仰,只图心理安慰罢了,但凡局势发展到非人力所能之时,人才会求于神佛。而人恰是聪明的,注重实用性,不然大可把门闩等物冷晾一边,置若罔闻。

出大门,老宅赫然现身眼前。我的目光猛然停于一处,原先铁青色的门锁被摸得锃亮耀人,光刺得我微阖双目,睁开眼,霎时,许多虚虚晃晃的身影从身旁经过,五官模模糊糊。一群人推开大门径直朝屋里走去,我仔细打量着,这老宅怎焕然一新了,像是刚刚新建的,那土墙、屋瓦也变了。我以为错觉,揉揉眼睛,将信将疑地从指缝间偷偷瞧一眼老宅是否如旧:土墙表面早已坑坑洼洼,非常粗糙,墙下扬起一缕缕黄土,瓦槽间瓦松疯狂生长,瓦片颜色分外暗淡。看此情形,我喟然长叹,熟悉的老宅又回来了。倏忽,门声一响,嘎吱嘎吱地开了。一群小孩背着书包,跨过门槛,说着叽里呱啦的话,欢呼雀跃尤似过年一般。这回我将他们的面孔一一看清,那不正是“我”么?真不敢相信。“我”身旁有几个小孩,是儿时玩伴——我们终于上学了,大人们说学校里有一群与我们一样纯真无邪的小朋友。

“吃饭了——”母亲从小卖铺里出来朝我大喊一声。如梦方醒的我依旧待在原地发怔良久,带着当下浓烈的情绪企图唤醒彼时的情绪,忽觉二者已脱轨,或本无交集。在一个燥热的夏日,我们寄居于同一具头昏脑眩的躯壳。矛盾重重、蚊蝇纷飞的嘈杂环境之内,面对破残的老宅,感慨万千的今我,开始了对旧我的批驳。

彼时的情绪单纯平稳,如今的情绪疏离深刻。也许,当下的我会无不动容地理解为成长与怀念之类的,忽而叹息忽而激昂的溢美之辞。从情绪的演化过程看,我不禁怀疑此举的真实性,今我真的感伤么?感伤到夙兴夜寐、茶饭不思、寻死觅活的处境?大概,今我只是单调重复地声明感伤一词,以显其感伤之程度,或者仅为感伤本身,从不触及背后的物事,全然忽视肢体、语言、情绪的具象化表达。这种虚伪的情绪显然不由分说地否定之前的种种心绪起伏,即今我之心事沉重无可替代也无可比拟,悲伤必属常态。此刻的情绪仿若一个大人,无端指责昔日的情绪这一懵懂稚童:呵,听不听大人话?言语间的威严呼之欲出,以示今日之我的脱胎换骨、饱经风霜——这稚儿,将来定为年少无知而捶胸顿足的。然稚儿当初的欣喜若狂果真有错,可轻易否定?它不真诚?不实际?不存在?

孩提时代,村里人陆续翻盖房屋,大多采用砖木结构,土木老房子瞬间清晰可见,似格格不入,落后不少,至少在我幼小心灵中埋下误解。青、红砖墙是新面孔,坚固耐用;老宅用土墙围成,平日里,土遇雨水,自成一滩柔软的烂泥,假使晾晒成块,亦是一锤即碎。彼时,我好像有些嫌弃这青褐老墙,转而对新砖投怀送抱。

父亲共有兄弟姊妹七人,他在男人中排行老四。我降生前,家里早就分了家,大姑二姑嫁入他村,伯父们在村南与村北各建新家,我家与尚未结婚的五叔仍居老宅,我的老宅记忆,仅剩于此,未能参与它更久远的过去。老宅恰处村中央,与村南、北端的伯父们倒是相映成趣,如一组绝妙的排列组合。宅内,五叔与我家有各自的房屋,我们就这样相处了十四载。

读初三时,东、北两厢被悉数拆除,蜕变成砖头瓦块的最初模样,被堆在已经挖得深深的地基旁,最后腐落于大地,荡然无存,我至今遗憾未能留下关于它们的一张相片。此间一切文字记录,不过是我模糊记忆的一点残留。黢黑的立柱横梁就倒于那尘土飞扬的废墟之间,百年里的相安无事,依旧比不过光阴的残酷。一些虫蛀木头被电锯截成短小状,留作烧柴之用,而几乎完好无损的木梁,则重装于新房,只是用电刨除尽象征年月的黑魆魆的外表,再重染新漆,裹有艳装的它们刹那间焕然一新,在新时代中粉墨登场。我们家族三代是木匠,为盖房起屋之事无须大费周章。不出几月,在原有地基上,两所簇新的房子拔地而起,也就是如今五叔家的厨卫房与客厅。

同年,我家在菜园旧地竖了新房子,离老宅仅百十步路。原属老宅的猪圈被同期拆除,现成了我家小卖铺。

值得庆幸的是,老宅主房犹在,这份幸运也是岌岌可危,2022年10月,老宅寿终正寝,五叔盖了新房子。堂兄弟几人悉数到了结婚年纪,装修新房,添置家具,破拆主房已势在必行,它的生命早就进入倒计时了。

老宅已然见过死神一面,它们席地而坐,只是彼此相望着,缄默无言,空气异常凝固。后来,老宅的角色便常年由生者转化为死者。

它多次进行过死亡预演,在“葬礼”那天,这样的时候,它的眼睛常常跳到屋顶上、树梢上,跳进天空的朵朵白云里,俯瞰自己,觉得下面“棺材”里躺着的躯壳真是乖张,再若无其事瞧着,人群的态度泾渭分明——哭者伤心,笑者开怀,二者恰是鲜活可爱的心向生命要求意义的一种途径罢了。老宅理解,可它不能坐以待毙,四下里思考对策。

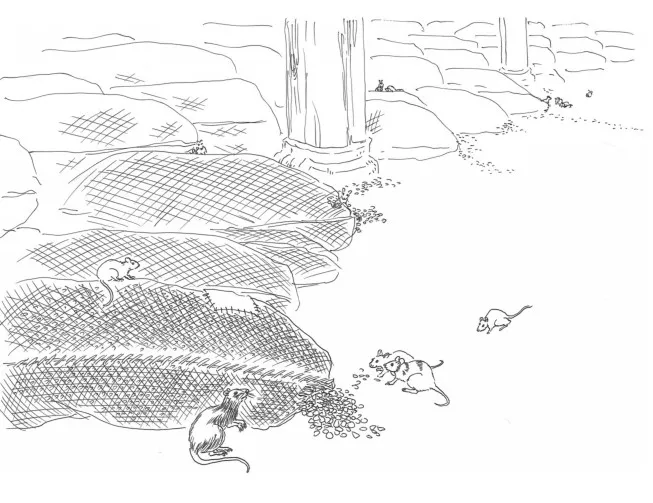

忽有一日,狂风大作,雷电交加,急雨从残破的老瓦中不歇地滴漏,人们惶恐地从各处找来盆盆罐罐,防止雨水灌满堂屋。一夜雨之后,大地在雾岚深沉中渐渐苏醒,清新的泥土气息扑面而来,东方的旭日开始刺破朦胧,天地随之焕然如新。尽管如此,经年累月的老宅仍夹杂着淡淡的霉味,潮冷无比。其中一扇扇布满灰尘、盈满蛛丝的老屋门被轰然打开,丧失了神秘的叩问,就像久久深埋废墟之下的生命,习惯了黑暗,倏忽被陌生世界的光亮照得无处遁逃。更可怕的是,那光亮如硫酸一般,随光之轨迹四处倾洒,窸窸窣窣的老鼠们遍体鳞伤,很多已死去,腐熟味儿弥漫四围。虽是如此,一部分老鼠还是侥幸逃脱了。此后,它们开始了疯狂的报复,粮窖内堆放的一袋袋粮食被咬得七零八落。黑夜寂静无声,咿呀作响的楼板间清晰传来鼠群急促的胜利凯歌,好不嚣张。面对狡猾的老鼠,宅内人纷纷设下陷阱,结果却差强人意,他们无计可施了。

对此情形,老宅自然看在眼里,内心愈加纠结。听之任之?慷慨相助?自信最终战胜了颓丧,从什么方面入手,何种方法妥当,这是它所思考的问题。从初建至今,其思绪不断往返穿梭,无数生活场景历历在目,一番辛苦筛选后,似乎有了眉目。思考良久,事情就这般定了——引蛇入宅。

一百多年前的晚清,走南闯北的天祖攒下一些银两,建立新房——而今的老宅。过了几年,我的高祖父降生老宅。值此家族日趋繁盛之际,高祖有幸上了私塾,深受传统文化的熏陶,期望有朝一日能科举及第,荣耀乡里。然延续千年的科举制被突然废除,再后来,辛亥革命后,高祖成了教书先生。其时,在闭塞的乡村,封建思想仍根深蒂固,民间崇拜、旧时信仰尚处主流地位,漂洋过海的欧风美雨如同跳梁小丑。老宅里,森严的等级秩序不易撼动,也不可挑战,对于理解不了的超自然现象,他们常常解释为因果报应,或沉于旧纸堆中追本溯源,关于蛇进家门的解读亦是其中之一,而今思之,确有一定道理。老宅使用引蛇入家的灵感多半源自高祖的耳濡目染。高祖后来到了外地教书,因水土不服,最终客死异乡。

蛇在古代是一种受到褒扬、膜拜的圣物。中国最大的“神物”——龙,就是蛇的图腾化产物,而“黄土作人”的伏羲、女娲在远古人的信念中,皆为蛇身之神。因年岁既久,我的老宅变得阴潮,加之粮食储存渐丰,遂鼠患不绝。倘单将引蛇入屋之举当作除鼠患之用,怕也小瞧了老宅的练达。

不可置否,其一必是除鼠患;其二,为扶大厦之将倾,以示财富的象征,多少得让在此生活的族人渐渐脱离贫穷,的确,我们的生活逐年变好了;其三,化作已故亲人所托,念先人之功德,守护老宅,就算有一天,老宅化为灰烬,重建新家的后人须继承优良家风,代代相传。

这不是梦境。有一天,记不清什么年纪,洗脸之余,我在鞋柜旁侧隐约瞥见盘着一条褐红色的长蛇,未晓其名,其身后便是粮窖,着实吓一大跳。大人说,家蛇不可打,得请出去。最终,它被平安送入原野。如今,我终于懂得老宅的良苦用心。

其实,老宅有着许多伤感,看着它的邻居们一个接一个地断臂直至匍匐成一片片荒凉的空地,它也必将迎来归宿,或残酷、或悲凉、或惋惜。

村中老宅虽所剩无几,可现实中,拆除过程并非轻而易举,它们散落于鳞次栉比的屋舍间。巷弄狭窄,挖掘机尚不可进,满载水泥、弹石、砖瓦的拖拉车亦是望路兴叹,更别提灌地基之类了,有人只得借助小型摩托三轮车,慢慢挪移,施工时间大大延长,立梁起屋之日怕等到猴年马月喽。

此外,村里人陆续购置私家车,加之原来的农用拖拉机、电动三轮车,停车位逐渐一地难求。有人提议,将破败不堪的老宅陆续拆除,解决停车问题;有人却大唱反调,靠大石块悬重加力的斜柱勉为支撑,让摇摇欲坠的老墙再续生命,理由很简单,传闻拆除后不可在原址上再立屋舍,更担心之后尚不明朗的土地归属问题。

我曾为老宅颇感不公,待多次深刻思考,便不再为其命运感到遗憾或悲哀了。

先人的老屋常年漏风漏雨,破败不堪,奈何彼时生活青黄不接,无力再建一所新房子,只得修修补补,艰难度日。至天祖这一辈,生活慢慢好转,望着日趋繁增的家族人口,他们痛定思痛,决心将老宅埋葬在旧时代,于是一所恢弘大气的宅院得以破土而出,也许,当初的本意并非光宗耀祖,仅求一安身之所罢了。光阴流转,一百来年后,曾经的新宅褪尽芳华,如一位行将就木的老人般奄奄一息,我的父辈们正如火如荼地将它大卸八块,像分猪肉一样,却没有一哄而散。不出时日,在一声声噼噼啪啪的鞭炮声中,满脸喜悦的人们乔迁新居,以为永恒。再过几十年光景,我们都已归隐山林,那时,我的儿孙辈嘴中满是牢骚:“这糟老头子建造的什么破房子,毫无审美可言,拆了拆了!”那般决绝、那般罔顾先人的辛劳。那一片片老屋瓦被不舍地从梁上掀起,直至扔到大院摔得粉身碎骨,那震颤的响动如一段段铁轨传入山林,将我们的骨灰抖散得遍地都是

房屋自有属于它的历史承载期。过去与未来生活,我们无法参与,也无法理解,推己及人亦如此,时代、审美、观念不一,就不强加于彼此了。