走读大理

2025-02-07李跃平

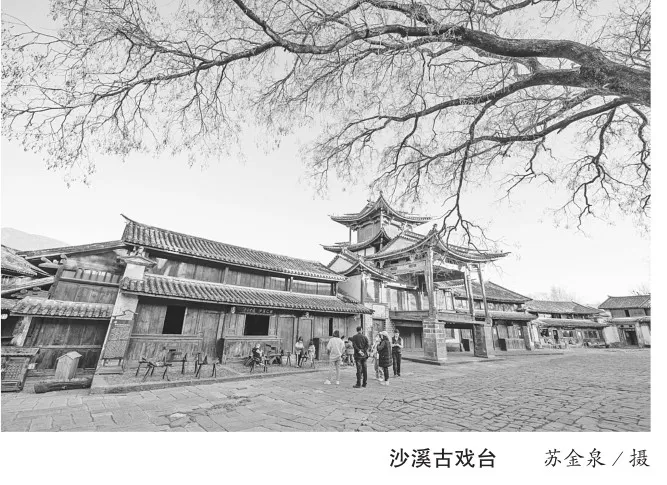

沙溪古镇

在去大理沙溪古镇的路上,清晨的阳光透过车窗,洒在我的脸上,带来一丝丝温暖。我闭上眼睛,想象着这座位于云南省大理白族自治州剑川县东南部的古镇,会带给我怎样的惊喜。

这是我第二次去沙溪古镇,再次踏上沙溪古镇的石板路,我不再追逐新奇,而是放慢脚步,让心灵与古镇的脉搏同步。当车窗外的风景渐渐变得宁静而古朴,我知道,我已经接近了那个向往已久的地方。踏入沙溪古镇,一股浓郁的历史气息扑面而来。独特的白族建筑风格,让我瞬间感受到了这座古镇的韵味。“三坊一照壁”式的建筑,色彩鲜艳,风格古朴。每一块砖瓦,都仿佛在诉说历史的故事,每一处细节,都透露白族人民的智慧与勤劳。

古镇的清晨,是宁静的序曲,我坐在古树下,呼吸着清新的空气,感受着时光的流转。我漫步在临水的明清建筑旁,感受着古老小巷的韵味。青石板铺就的小路,经过岁月的洗礼,已经变得光滑而富有质感。小巷两旁,古朴的木门和木窗紧闭,守护着古镇的宁静与安详。我走过一座古朴的古桥,桥下的流水潺潺作响,仿佛在诉说着古镇的过往。我站在桥上,眺望着远处的风景,心中涌起一股莫名的感动。这里,就是我梦寐以求的沙溪古镇,这里,就是我心中的世外桃源。

在古镇的街头巷尾,我被那丰富的白族文化深深吸引。一群身着白族服饰的舞者在广场上翩翩起舞,他们的舞姿优雅而富有节奏感。我停下脚步,欣赏着这场精彩的舞蹈表演。那浓厚的地方风情,让我仿佛置身于一个神秘而美丽的世界。

“这位朋友,你对我们的舞蹈感兴趣吗?”一个身着华丽白族服饰的舞者走到我面前,微笑着问道。“是的,我非常喜欢你们的舞蹈,它让我感受到了白族文化的魅力。”我回答道。

“那你想不想尝试一下我们的舞蹈呢?”舞者热情地邀请我。我犹豫了一下,但还是点了点头。在舞者的带领下,我加入了舞蹈的行列。虽然我的舞姿并不专业,但那份对舞蹈的热爱和对古镇的向往让我全身心地投入其中。

除了舞蹈,古镇还保留了许多传统的白族手工艺。我走进一家织锦店,店内挂满了色彩斑斓的织锦作品。店主是一位年迈的白族老人,他手法娴熟地织着锦缎,每一根丝线都在他的手中变得生动而富有活力。

“老人家,你织的锦缎真是太美了!”我赞叹道。“谢谢夸奖,这是我们白族的传统手工艺,已经传承了几百年了。”老人微笑着回答道,“你要不要也试试织锦呢?”我接过老人递来的织锦工具,尝试着织了几下。虽然手法笨拙,但那份对手工艺的热爱,让我感受到了前所未有的满足。

午后,阳光洒在斑驳的墙面上,我选择一家小店,品尝地道的小吃,每一口都是对这片土地深深的敬意。当然,来到沙溪古镇,怎能不品尝地道的白族美食呢?我走进一家古色古香的餐馆,点了一份酸汤鱼和一份过桥米线。酸汤鱼的汤汁鲜美而酸爽,鱼肉鲜嫩可口;过桥米线的汤汁醇厚而浓郁,米线细滑爽口。我尽情享受着这份美食的盛宴,感受着白族人民的热情与好客。除了这些美食,古镇还有许多特色小吃让我回味无穷。麻花香脆可口,太仓肉松鲜美多汁,云片糕软糯香甜,每一口都让我感受到了古镇的独特魅力。

夜幕降临,灯光渐渐亮起,古镇的夜景美得让人心醉神迷。流水潺潺作响,那些古朴的建筑在灯光的映衬下显得更加神秘而美丽。“这里真是太美了!”我不禁感叹道。“是啊,这里就是我们心中的世外桃源。”一个白族青年走到我身边说道,“欢迎你下次再来玩。”道别后,我沿着古镇的河道漫步,河水潺潺,倒映着古镇的灯火,我仿佛与古镇的居民一同生活,一同感受这份宁静与和谐。在这里,我学会了慢下来,去聆听、去感受、去体验沙溪古镇独有的慢生活,让心灵得到真正的休憩。

我微笑着点了点头,心中充满了对这座古镇的深深喜爱与不舍。我知道,这次沙溪古镇之旅,将成为我一生中最难忘的回忆,沙溪古镇,古桥横跨清溪,倒影婆娑。老槐树下,茶香飘逸,时光静好。石板路蜿蜒,每一步都是历史的沉淀。而这座充满历史、文化、美食和美景的宝藏之地,也已经深深烙印在我的心中。

行游狮子关

踏入狮子关的那一刻,我仿佛来到了一个历史与自然奇观交织的梦幻世界。石宝山风景区以其遍布山峦的奇峰异石而闻名遐迩,那些峰峦如剑指苍穹,又似巨兽匍匐,展现着大自然的雄浑与壮美。明代大旅行家徐霞客曾在此留下“峰头石忽涌起,如狮如象,高者成崖,卑者为级,穿门蹈瓣,觉其有异”的生动描绘,如今我亲眼目睹,更觉其言犹未尽。

沿着通往狮子关的小径前行,两旁的奇石如天然的雕塑般吸引着我的目光。它们形态各异,有的如雄狮怒吼,威震四方,仿佛要撕裂这寂静的山谷;有的似大象汲水,憨态可掬,又似在诉说着千年的沧桑。我不禁感叹大自然的鬼斧神工,竟能创造出如此栩栩如生的奇景。

当我来到与石钟寺遥相对应的崖坡。抬头仰望,只见崖顶巨大的紫砂岩形如一只静卧的雄狮,默默地守护着石钟寺的“石宝”,这便是狮子关的由来。我凝视着这只雄狮,仿佛能感受到它沉稳的气息和无尽的力量,它静静地躺在那里,仿佛能洞察世间的一切风云变幻。

顺着曲径石坎,一步步下到箐底。这里的空气湿润而清新,向南可攀登至石钟寺参观石窟群,但我选择了向北,攀登狮子关那险峻的悬崖陡壁。我紧紧抓着岩石的缝隙,小心翼翼地攀爬,生怕一不小心就会坠入万丈深渊。每当我停下脚步,回望那静卧的雄狮时,它仿佛也在默默地注视着我,给予我前行的勇气和力量。

终于,我来到了狮子关区。这里有三处极为重要的石窟,每一处都散发着浓厚的历史气息。首先是那俗称“全家福”的南诏王及后妃子女雕像。它们栩栩如生,诉说着南诏王室的辉煌历史。我凝视着这些雕像,试图从它们的表情和姿态中解读出那个时代的风云变幻,感受那份属于古人的荣耀与悲欢。

接着,我来到了雕凿在狮子崖之下峭壁间的10号窟,梵僧观音造像便在这里静静地等待着我的到来。我仰望着这尊高1.7米的造像,它头戴莲花冠,深目高鼻,背有佛光环绕,显得威严而庄重。其右手结着怖魔印,左手握着净水瓶,在为世界洒下甘霖,脚踏长靴,更是显得英姿飒爽,也仿佛能随时踏上征程,去拯救世间的苦难。左下方,有一只犬弓身回首,项系铃铛,好像在为这尊造像守护着什么。尽管这尊造像曾被戏称为“酒醉鬼”,但我知道其实际上应为“梵僧观世音菩萨”的造像,是南诏大理国所盛行的佛教密宗阿吒力教派的重要证据。

在欣赏这尊造像的同时,我也被它的历史价值所震撼。这尊深目高鼻的梵僧还带着一只狗,这不是一般的梵僧形象,而是梵僧观世音菩萨的独特表现。从南诏以来,这位梵僧一直被称为“建国梵僧观世音菩萨”,在白族地区的历史和文化中占据着重要的地位,这也是为何至今在很多白族寺庙中,依然供奉着带一只犬的观音老爹形象的原因。我站在那里,感受到那份来自白族人民的深深敬仰和信仰。

筋疲力尽中,我来到了位于狮子关箐底的11号窟。这里雕刻着一位“波斯国人”的立像。虽然面部残损不清,但深目高鼻的特征依然明显。他头戴半弧形冠,左手在上,右手在下,仿佛握着一根上端细而下端粗的树干。脚踏长靴的他呈八字形站立,显得威严而有力。在立像右侧的龛壁上,刻有“波斯国人”4个大字。

关于这位波斯国人的身份,学术界也有着一段有趣的争论。有人认为他是与释迦牟尼同时代的佛教始祖“钵罗犀那时多”,也有人认为他是来自西亚波斯的穆斯林贡使或商人。无论哪种说法,都说明早在南诏大理国时期,大理地区就已经和西亚、东南亚有着密切的交往和文化交流,这让我感受到那份来自千年前的开放和包容。

站在狮子关上,我眺望着远方的风景。夕阳的余晖洒在山峦之间,给这片土地披上了一层金色的外衣。我心中也充满了对这片土地的深深喜爱和敬畏之情。走读大理狮子关,我领略到了大自然的鬼斧神工和人类历史的厚重底蕴,而这座充满历史、文化、美景的宝藏之地,也深深烙印在我的心中。

走弥渡

游完剑川石宝山,我们直奔弥渡,为的是采访北大定点帮扶的云南省大理白族自治州弥渡县小河淌水少年合唱团的孩子们,听说他们刚刚在第十七届中国国际合唱节上获得“一级合唱团”荣誉。汽车启程的那一刻,我的心便随着车轮的飞转,飞向《小河淌水》的故乡——弥渡。

弥渡县地处云南省大理白族自治州东南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方。那里生活着汉、彝、白、回、傈僳、佤等23个民族,形成了弥渡独特的文化氛围。随着车窗外景色的不断变换,城市的喧嚣逐渐被宁静的田园风光所取代,云南西部的这个小县城,以它独有的方式在我的眼前展现出一幅幅令人向往的画卷。

当第一缕阳光穿透薄雾,轻轻洒在弥渡县城的道路上,我已经抵达了这个魂牵梦绕的地方。这是弥渡的早晨,宁静而祥和,金色的阳光与古老的建筑交相辉映,为这座城市披上了一层神秘而温暖的面纱。采访的时间在第二天,我决定游玩当地的几处小众景点。漫步在弥渡的街道上,偶尔从门缝里飘出的一缕炊烟,带着家的味道,让这宁静的早晨更添了几分生活的烟火气。

穿过一片翠绿的树林,我来到了天生桥前。抬头望向桥顶,一块巨大的岩石横跨两岸,宛如一条巨龙横卧于此,石桥下,溪水潺潺,水声清脆悦耳。阳光透过树叶的缝隙,洒在水面上,形成一片片斑驳陆离的光影。我小心翼翼地踏上石桥,石桥两旁的岩壁上长满了青苔和藤蔓,为这座石桥增添了几分野趣和生机。

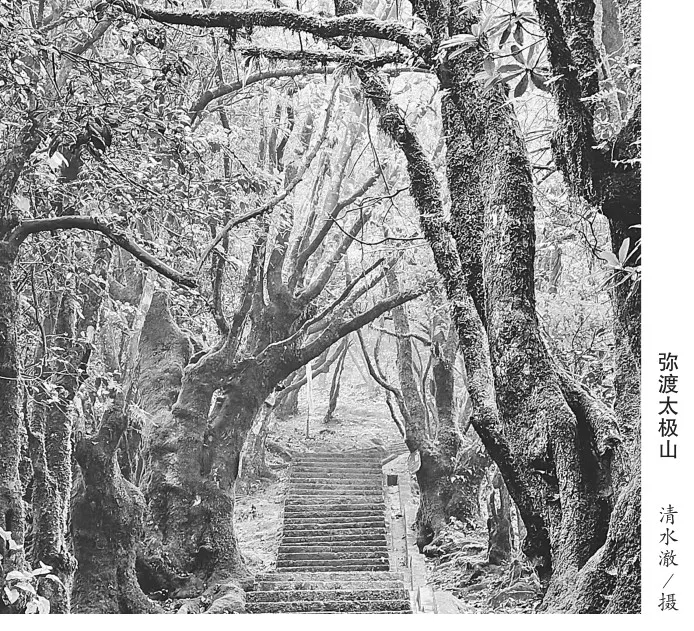

天生桥的确小众,不一会儿的功夫就游完了。为我们驾车的小伙子,直接把我们拉到太极顶。去太极顶的沿途,风景如诗如画,郁郁葱葱的树木和五彩斑斓的野花交织在一起,偶尔传来的几声鸟鸣,当我终于站在太极峰之巅时,眼前的景象让我震撼不已,放眼望去,群山连绵不绝,云雾缭绕其间。我闭上眼睛,深深地吸了一口气,宁静与满足渗透进每一个细胞,我仿佛置身于仙境之中。

因为只有一天的时间,我们没能深度游玩,行程有些走马观花的味道。从太极顶下来,我们走进了铁柱庙。这座历史悠久的古庙内供奉着南诏国时期的重要文物——南诏铁柱。铁柱高大挺拔,其上雕刻的精美图案和文字诉说着南诏国的辉煌历史,历经千年风雨依然屹立不倒。庙内的古桥、古树和灵官阁等建筑也各具特色。

这时候,负责接待的同志打来电话,说已经在当地一家有名的菜馆订好了餐,只等我们入席。我一看,时间不早了,便赶紧直奔菜馆。一进门,一股浓郁的香气便扑鼻而来。弥渡的特色美食,卷蹄肉质鲜嫩多汁,入口即化;而黄粉皮则酥脆可口,搭配特制的酱料更是美味无比。我一边品尝着美食,一边欣赏着窗外的夜景,感受着弥渡独有的韵味。

用完餐,走进花灯广场则是另一番景象。我漫步在广场上,欣赏着夜景,感受着这份难得的宁静与和谐。五彩斑斓的灯光将整个广场装点得如梦似幻,虽然未能亲眼看到花灯表演,但看到孩子们手持彩色气球在人群中穿梭嬉戏;年轻人三三两两地聚在一起聊天说笑;而老年人们则悠闲地坐在长椅上享受着晚风带来的凉爽。广场洋溢着的欢声笑语和欢乐氛围,让我感到从未有过的震撼。

弥渡以其独特的自然风光、丰富的文化遗产和美味的特色美食吸引了众多游客前来探访。在这里,人们可以放下所有的束缚与压力,与大自然亲密接触,与历史对话,与美食相约,与当地人民共享欢乐与和谐。这样的弥渡,怎能不让人心生向往、流连忘返呢?

其实,踏入弥渡的那一刻,我就被一股温柔而深远的力量轻轻拥抱,这股力量源自这片土地深处,是历史与文化的沉淀,更是音乐与梦想的交融。这里,是传世名曲《小河淌水》的摇篮,这里的每一个音符,都承载着这片土地的灵魂;这里的每一缕风,都低语着古老而又动人的故事。

弥渡,一个名字里藏着诗意与画意的地方,仿佛是大自然精心雕琢的一件艺术品,静静地躺在云南的怀抱中。这里不仅有壮丽的山川湖泊,更有丰富的文化底蕴和淳朴的民风民俗。而《小河淌水》这首歌曲,就像是这片土地上的一朵奇葩,以其独特的魅力,吸引着无数人的目光和心灵。

我去弥渡的由头,要从北京大学与弥渡县的结缘说起。11年的时光流转,这份缘分不仅没有淡去,反而像酒一样越陈越香。北京大学不仅为弥渡带来了知识的光芒,更在这片土地上播撒了希望的种子,其中最为耀眼的,便是小河淌水少年合唱团的成立。

合唱团的孩子们,或许曾是大山深处最不起眼的存在,但音乐如同阳光雨露,滋养了他们的心田,让他们在歌声中找到了自我,绽放出了耀眼的光芒。他们的歌声,如同山间的清泉,清澈而纯净,直击人心。我知道,每一个音符,都凝聚着他们的汗水与努力;每一个旋律,都承载着他们对未来的憧憬与梦想。

去弥渡聆听《小河淌水》,密祉古镇,是不可或缺的一站。走在青石板铺就的小巷里,两旁是历经沧桑的木质门楣和雕花窗棂。古镇的居民们过着简单而充实的生活,他们的笑容中充满了对生活的满足与幸福。在这里,我仿佛能感受到时间的脚步变得缓慢,让人忘却尘世的烦恼与喧嚣。

在古镇的一个角落,我偶遇了一位正在演奏《小河淌水》的老人。他的演奏虽然质朴无华,但那份对歌曲的热爱与执着却深深打动了我。他的手指在琴弦上跳跃,每一个音符都仿佛有生命一般,诉说着对这片土地的深情与眷恋。那一刻,我仿佛听到了《小河淌水》这首歌曲的灵魂穿越时空的界限,与我的心灵产生了共鸣。

告别老人,我来到了亚溪河畔。这条流淌着无数故事与传说的河流,此刻正静静地躺在我的眼前。河水清澈见底,两岸的绿树成荫,郁郁葱葱,微风拂过,树叶沙沙作响,与河水的潺潺声交织在一起,形成了一曲美妙的自然交响乐。

在月亮湾的夕阳下,我见证了小河淌水少年合唱团的排练。夕阳的余晖洒在河面上,波光粼粼,与孩子们的歌声交相辉映。他们的歌声清澈而纯净,如同天籁之音一般,让人陶醉其中。每一个音符都充满了力量与情感,诉说着他们对音乐的热爱与对未来的憧憬。

与孩子们的交流中,我感受到了他们对音乐的执着与热爱。他们告诉我,是音乐让他们找到了自信与快乐,是音乐让他们勇敢地面对生活中的挑战与困难。这些孩子虽然来自不同的家庭背景,但在这里,他们找到了共同的语言和归属感。他们用自己的歌声传递着爱与希望,连接着彼此的心灵与世界。

北大与弥渡县的携手合作,为这群孩子插上了梦想的翅膀。北大不仅为合唱团提供了专业的指导和丰富的资源,更在孩子们心中种下了文化的种子。他们通过音乐教育的方式,让孩子们在传承与创新中找到了自己的方向。而弥渡县则以其深厚的文化底蕴为合唱团提供了源源不断的灵感与力量。这里丰富的民族文化和传统艺术元素为合唱团的歌曲创作提供了丰富的素材和灵感来源。

在离开弥渡的那一刻,我深深地回望这片被音乐滋润的土地。亚溪河依旧静静地流淌着,《小河淌水》的旋律在我心中回荡不息,它不仅是一首歌的旋律,更是一种精神的寄托与传承,它让我感受到了音乐的力量与美好,也让我更加珍惜那些与音乐相伴的时光。

秋天的郑家庄

初秋的晨曦,轻轻揭开了云南大理洱源县三营镇神秘的面纱,而这时,一个古老而神秘的村落——郑家庄,宛如一幅精心绘制的秋日画卷,在云贵高原的怀抱之中,以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,吸引着每一个探寻者的目光。金黄的落叶与清澈的溪流相映成趣,宁静而祥和。这里的秋景之美,不仅在于自然的色彩,更在于这片土地上多民族和谐共生的生活画面。郑家庄,这个居住着汉、白、藏、傣、纳西、傈僳、彝七个民族的小村庄,以其独特的民族团结和共同富裕而闻名。

郑家庄的街道两旁,是古朴的民居和热闹的市集,人们忙碌的身影与欢声笑语交织在一起,构成了一幅生动的乡村生活画卷。我们来的时候,天空如洗,湛蓝深邃,几朵白云悠然自得地游走其间。阳光透过稀疏的云层,洒落在路上,斑驳陆离。秋风轻拂,带来阵阵凉意,吹散了夏日的燥热。

在田野间漫步,我看到村民们辛勤劳作的身影和一片片生机勃勃的农作物。空气中弥漫着一股古老而又熟悉的气息,那些绿油油的稻田、金黄的玉米地,以及挂满枝头的果实,仿佛在诉说着大自然的馈赠与恩赐。

小广场上,几株历经沧桑的老槐树依然挺立,枝叶在秋风中轻轻摇曳,发出沙沙响声。树下的老人们身着五彩斑斓的民族服饰,或围坐成圈,或三两成群。老人们或低声交谈,分享着过往的点滴;或开怀大笑,那份跨越年龄与民族的纯真与快乐,在秋日的阳光下熠熠生辉,温暖了每一个旁观者的心房。

这时候,我看见一位年迈的藏族老者,他穿着一件色彩斑斓,引人注目的藏袍,衣襟上绣着复杂的图案,岁月在他的脸上刻下了深深的痕迹,但那双眼睛却依然明亮而深邃,透露出一种超然物外的智慧与宁静。他坐在一块略显光滑的石头上,目光穿过人群,投向远方那片他曾无数次踏足的山林。每当秋风拂过,他都能感受到山林间特有的芬芳和溪流潺潺的水声,这些声音和气息都让他感到无比亲切和安宁。在他的心中,这片山林不仅是他的故乡,更是他灵魂的归宿。

在藏族老者的旁边,是一位中年汉子。他身材魁梧,皮肤被阳光晒得黝黑,眼神中闪烁着不屈的光芒。听藏族老者讲,这位中年汉子是郑家庄的领路人,带领村民们改善生活条件,守护这片土地的和谐与安宁。这些年来,他带领村民们开垦荒地、种植药材、学习加工技术……郑家庄的药材产业逐渐发展壮大起来,为村民们带来了丰厚的收入。

在这个大家庭中,还有一位纳西族的媳妇。她温柔而坚韧、勤劳而善良,她的笑容里总是藏着对这片土地的热爱与归属。她用自己的方式将纳西族的文化与白族、汉族等民族的文化相融合,创造出了独具特色的家庭氛围。她总爱坐在窗前,望着远方的星空默默祈祷家人平安、村庄繁荣。她是一位贤惠的妻子和母亲,用自己的双手为家人准备着一日三餐。

这时候,一位年长的纳西族阿婆向我走来,她身穿传统的纳西族服饰,头戴精致的银饰,脸上洋溢着慈祥的笑容。她热情地邀请我到她的家中,并为我泡上了一壶热腾腾的酥油茶。在茶香四溢的氛围中,阿婆向我讲述起了她年轻时的故事与郑家庄的变迁。我静静地聆听着她的故事,感受她所经历的风雨与沧桑,我深深地被这位阿婆的坚韧与乐观所打动,也更加坚定对这片土地及其文化的尊重与热爱。

当郑家庄被一层淡淡的月光所笼罩,村民们纷纷走出家门,聚集到小广场上庆祝重阳节。篝火被点燃的那一刻,整个郑家庄仿佛被点燃了激情与活力。那位藏族老者也加入了跳舞的行列中。他虽然年迈体衰,但跳起舞来却丝毫不逊色于年轻人。他的舞姿粗犷豪放,充满了力量与激情,仿佛回到了年轻时代,与族人们一起驰骋在辽阔的草原上。

最让人印象深刻的是,郑家庄的村民们自称“七个民族一家人”,他们之间的互助与和谐共处,让这个小村庄成为了全国文明村镇和民族团结进步示范村。在这里,每个民族都保留着自己的特色,同时又其乐融融地生活在一起,共同创造了一个文化丰富、人民富裕的和谐家园。郑家庄的秋景,不仅是自然之美的展现,更是多民族和谐共生、共同繁荣的生动写照。

带着对这片土地的热爱与眷恋之情,我加入到跳舞的行列中,与村民们手拉手、肩并肩地旋转、跳跃。在火光与月光的交织下,感受那份纯粹与自由,村民们脸上洋溢着的幸福与满足,是一种对生活的热爱与珍惜,也是一种对传统文化的传承与坚守。这是郑家庄的村民们共同绘制的一幅幅温馨而美好的画面,这些画面永远镌刻在我的心中,成为我最生动的文学素材。