让“数学文化”成为课堂教学的“佐料”

2025-01-26廖佩珊

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)课程性质部分明确指出:数学不仅是运算和推理的工具,还是表达和交流的语言,数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分。而对于“数学文化”,《课标》也明确提出要在教材编写、教学过程、试题命制等各个环节中予以重视与落实。如,“内容设计要反映数学在自然与社会中的应用,展现数学发展史中伟大数学家,特别是中国古代与近现代著名数学家,以及他们的数学成果在人类文明发展中的作用,增强学生的爱国情怀和民族自豪感”。大量教学实践证明,“数学文化”含量高的数学课堂,更加有神、有趣、有味,能充分激发学生学习数学的欲望,驱动他们主动探索思考数学知识,根植内心的理想信念。

一、课前激趣:让“数学文化”成为建立和谐关系的调味剂

教学,说到底是一种关系学。亲其师才能信其道,作为相对抽象而枯燥的数学学科来说,如何营造良好的、和谐的师生关系,是对教师上好每一堂课的第一道考题。教学中,把一些有关“数学文化”的时事家事天下事带入到课堂,用幽默风趣的语言适时适当的分享给学生,让学生鲜活地感受到数学课有趣、有用,是一种有效的策略。这学期,接手五年级数学教学后,我便用数学文化“武装”我的课堂。比如“每天播报”,借助学校的新闻资讯平台,每节课,我都会精心选取当天的一则新闻,让学生边听边发现其中的数学信息,比如,教师节当天,我让学生用数学的思维思考“为什么要设立教师节”,中秋节当天,我让学生结合生活实际,测算每年的月饼销量。慢慢,从刚接手时学生们课上或默不作声或面无表情或眼睛躲闪玩东西,到现在课间主动找我聊天,课前争分夺秒抢做计算题找面批,课上思维活跃,我切身感受到了孩子们“日日新”的进步。我相信,这些变化的根本原因就是数学文化的魅力。

二、课堂拓展:让“数学文化”成为激活学生思维的防腐剂

“会用数学的思维思考现实世界”是数学课程的三大学科素养之一。用活用好数学课本中的“数学文化”,可以让课堂变得灵动,让知识变得有趣,成为激活学生思维的防腐剂。比如五年级的课本第42页第10题“读一读,做一做”,这是一道有关哥德巴赫猜想的内容,也是讲述我国数学家陈景润的故事。教学时,可以带着学生像陈景润一样验证哥德巴赫猜想(偶数情形):任何不小于4的偶数都可以写成两个质数相加的情形,真的成立吗?让学生分组举例探究、验证,寻找猜想成立必须符合的条件。经历了这样的发现与探究,在归纳推理中,学生发现了数学思维与文化之美。紧接着课本第43页“你知道吗”讲述的是:两千多年前希腊数学家埃拉托斯特尼提出如果把合数筛去后,剩下的便是质数的发现。由此可追问:这些数不是质数就是合数,是真的吗?带着疑问,学生最终发现还有特殊的“1”无法安放。这样,学生就对于“1既不是质数也不是合数”这一结论有了更深刻的理解。两次数学文化之旅,让学生们从文化中感受到数学名家的经典思维方式:“提出猜想-探究验证-辩论分析-得出结论。”借助这样的一个思维方式:在学习“分数的再认识”一课时,就可鼓励学生大胆地打开思维枷锁,比如判断哪些分数是最简分数时,引导学生对“如何快速的判断是不是最简分数”作大胆猜测:比如分子分母都是质数的分数一定是最简分数,分子分母都是偶数的分数一定不是最简分数,分子分母都是奇数的分数不一定是最简分数,分子分母一个偶数一个奇数呢?带着猜想,再引导学生举例验证,从而通过归纳与总结梳理知识,掌握数学方法与数学思想。在这样的探索过程中,学生真实地经历着猜想、验证、碰撞、结构化的思维过程。可见,课本中的数学文化是激活学生课堂学习思维的活水源头之一。

三、课中实践:让“数学文化”成为培养家国情怀的增鲜剂

《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》指出:“数学、地理、物理、化学、生物学等是中华优秀传统文化教育的载体,也要结合学科特点,选择有关学科领域典籍、人物故事、基本常识、成就、文化遗存等,引导学生体会其中蕴含的思想方法,感悟中华民族智慧与创造,培养学生勇于探索、自强不息的精神,坚定文化自信,增强民族自豪感。”数学教材中的“综合与实践”内容正是落实这一理念的重要板块。小学阶段的“综合与实践”主要采用主题式学习,“在主题活动中,学生将面对现实的背景,从数学的角度发现并提出问题,综合运用数学和其他学科的知识与方法,分析并解决问题。”现实中的文化场所、文化活动是组织学生开展主题式综合与实践的重要载体。如,六年级数学活动课校园平面图的设计,我们结合学校文化特色,变校园内的两座百年书屋为真实的问题探究情境,设计了这样的主题活动:

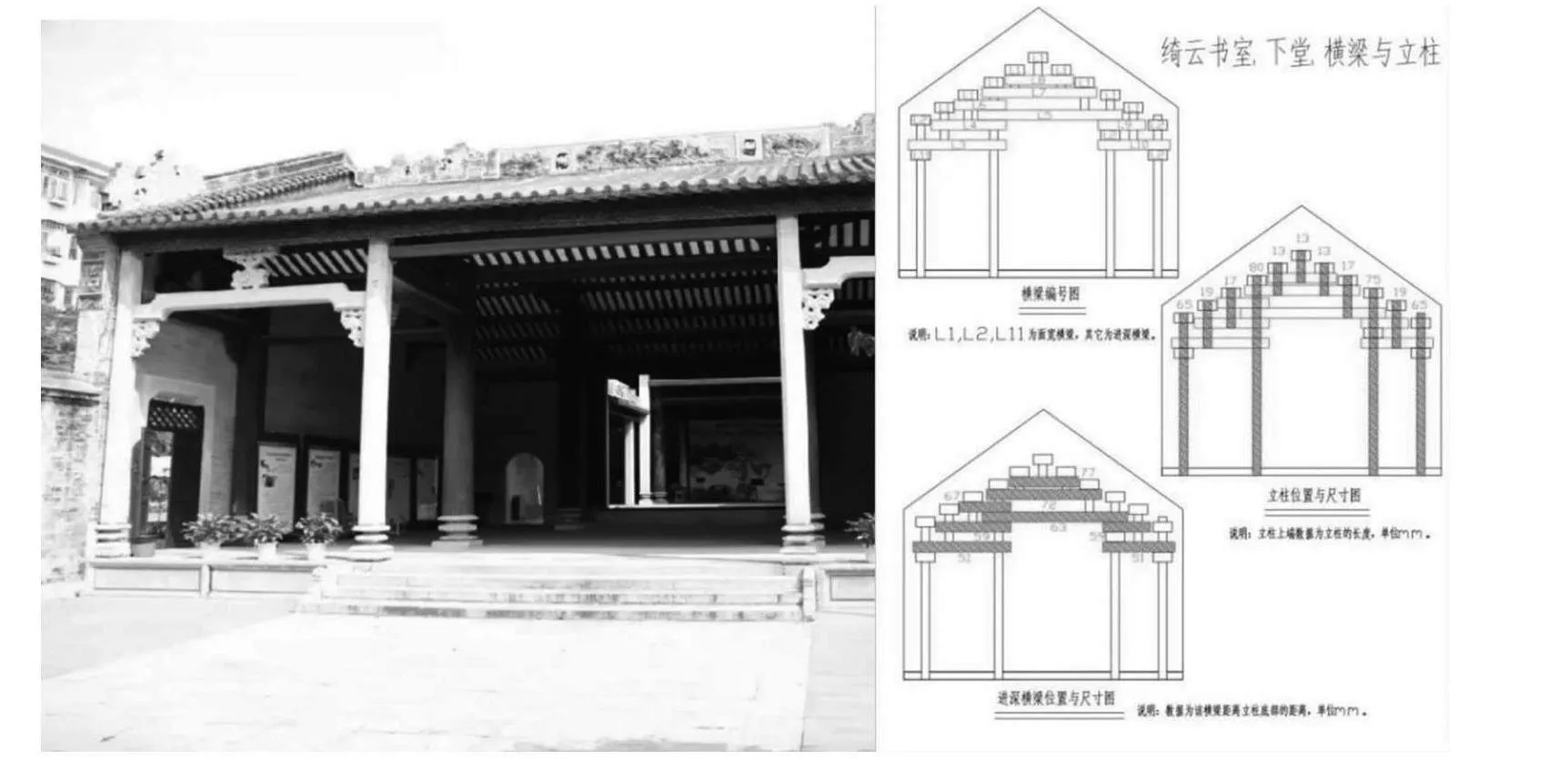

问题背景:绮云书室是深圳史上最大的私人书室建筑,这座建筑占地3000多平方米,建筑物包括大门、围墙、前殿、中殿、后殿、东船厅、西书楼、明楼、花园、金鱼厅等规模宏大、气势磅礴。书室里木雕、石雕、砖雕工艺精湛,图案精美,代表了当时建筑艺术的顶尖水平。文物专家称,单从建筑艺术的角度而言,这里都称得上是珍贵的文物。驱动性问题:就要毕业的你们,能运用所学知识制作绮云书室的模型吗?

绮云书室的中殿(如图所示)

活动一:开展实地测量活动,绘制绮云平面图。

活动二:动手制作一个绮云书室中殿的模型,展示你们的模型,为什么有些看着跟真正的建筑物特别像,特别逼真,而有些看着却不太像呢?

活动三:思考如何让地标建筑神似逼真,确定怎么样的比例比较合适?尝试去查询相关数据,利用比例的相关知识再次制作模型。

活动四:展示成果,介绍经验

本次基于学校的真实文化情境的数学实践,有效地激活了学生解决问题的兴趣和求知欲望,他们在探究中自觉地运用了包括数学学科在内的多种知识与方法,通过实践、探究、交流、合作等方式,提出了多样化的设计思路,并形成了各有特色的数学化书室模型,加深了对数学本质、价值的理解与感受,更重要的是通过数学文化与现实情境的融合,让学生进一步真切地感受到:数学来源于生活,但又高于生活。

四、课外阅读:让“数学文化”成为丰富数学思想的添加剂

阅读是学生汲取知识,构建价值观世界观非常重要的途径,当然数学阅读也不应该仅仅只是数字、图形和图表。数学来源于生活,有着许多神秘而有趣的数学起源故事,如远古时代的结绳记数、古埃及人关注符号化和十进制。如果说课内教材是骨架,那么课外阅读材料就是血肉。要切实培养学生数学核心素养,如果在数学学习过程中,仅仅关注算式的演算步骤,关注公式法则概念,而忽略对数学语言的理解,就相当于摒弃了数学思维能力的建立。也就是说,在整个数学学习过程中,教师除了用好用足教材本身以外,还要特别注重引导学生坚持大量数学阅读、深度阅读。当然,指导学生坚持数学阅读,需要教师在阅读中加以指导,助力学生养成坚持阅读的习惯,掌握深度阅读的方法。比如,读第一遍时,引导他们了解文字基本信息;读第二遍时,要根据问题提取重要数学信息;读第三遍时,根据要解决的问题和相关数学信息,寻找解题的方法与技巧;读四遍时,鼓励学生借助画图等工具,推演数量关系,开展深度阅读。

冯骥才先生指出:“文化是一种无形的存在。有人能看到,有人看不到,这就需要文化眼光。”让我们努力让“文化”成为数学学习中必不可少的一份“佐料”,让每一位学生拥有属于自己的文化眼光。

责任编辑 龙建刚