关联理论视域下古典名著单元整体教学路径探微

2025-01-26万云峰杨永

摘要关联理论是一种认知语用学理论,对古典名著单元教学具有指导意义。针对教材解读和教学实践中存在的“失联”现象,古典名著单元教学可以通过认知关联、学用关联和循证关联架构单元教学内容,进阶设计单元教学策略,推进课内外阅读,从而建构精读、略读、课外阅读三位一体的教学样态,提升学生语文综合素养。

关"键"词关联理论;古典名著;单元整体教学

引用格式万云峰,杨永.关联理论视域下古典名著单元整体教学路径探微[J].教学与管理,2025(02):47-50.

关联理论是斯珀伯与威尔逊提出的一种认知语用学理论,是以关联性概念与关联原则为基础建构的话语理论。关联性被看作是输入到认知过程中的与话语、思想、行为和情景等相关的一种特性,对语言学、逻辑学以及认知心理学具有重要影响。从某种意义上讲,关联理论符合学生年龄阶段特点和语言建构的认知逻辑,契合《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)的指向要求和教材的编排意图,有助于古典名著单元整体教学的解读、设计和实施,有助于学生传承中华优秀传统文化、建立文化自信和发展语文核心素养。笔者以统编教材五年级下册古典名著单元为例,尝试运用关联理论,建立多元的教学关联,帮助师生更好地传承中华优秀传统文化。

一、认知关联,单元整体教学架构

1.基于学情调研,建立生本衔接

关联理论中的认知原则指人类的认知倾向于同最大程度的关联性相吻合[1],运用于古典名著单元教学中,可以促使学生在学习新知识时,运用原有的知识解释它,并归纳到自我的认知体系中。根据学情调研可知,大多数小学生观看过《西游记》《三国演义》《水浒传》等影视作品,这为阅读古典名著文本奠定了认知基础。在阅读中,唤醒学生的旧知记忆,建立与文本的新知关联,进而突破古典名著的阅读障碍,可以有效地实现“有意义学习”。古典名著单元安排在五年级,六年级则安排了独立的小说单元。不难发现,编者有意使学生通过四大名著选文的学习感受古典名著的魅力,初步体会跌宕起伏的故事情节、个性鲜明的人物形象和典型的环境描写,进而对小说阅读产生浓厚的兴趣,为六年级“关注情节、环境,感受人物形象”的小说单元深度阅读奠定基础。

2.单元整体解读,把握编排意图

单元教材解读是实施单元整体教学的基础,而对单元编排意图的认知程度又决定了单元教材解读的高度。“走进古典名著”单元,主要由“读名著选文”“演名著课本剧”“写名著读后感”“议名著阅读方法”“四大名著整本书阅读”几个板块构成,从拓展型学习任务群的视角看,属于四大名著整本书阅读的启动单元。单元导读页中人文主题的四个小句子各有指向,分别对应两篇精读和两篇略读课文,意在引出中国四大古典名著的整本书阅读。同时,它与“快乐读书吧”遥相呼应,提示阅读整本书的最大“看点”:读三国观烽烟,重在战争场面;读水浒识好汉,重在英雄人物;读西游叹艰难,重在八十一难;读红楼惜梦断,重在家族盛衰和人情冷暖。

语文要素定位于初步学习阅读古典名著的方法和学写读后感,前者是阅读输入,后者是表达输出,相辅相成,不可或缺。“交流平台”回应语文要素,提炼分享了几种简单的阅读古典名著的方法:联系上下文,猜测语句的意思;较难的语句不用反复琢磨,粗知关联即可;借助资料,了解人物,产生阅读兴趣;结合影视,加深理解,体会阅读乐趣。

3.单元整体规划,建构任务框架

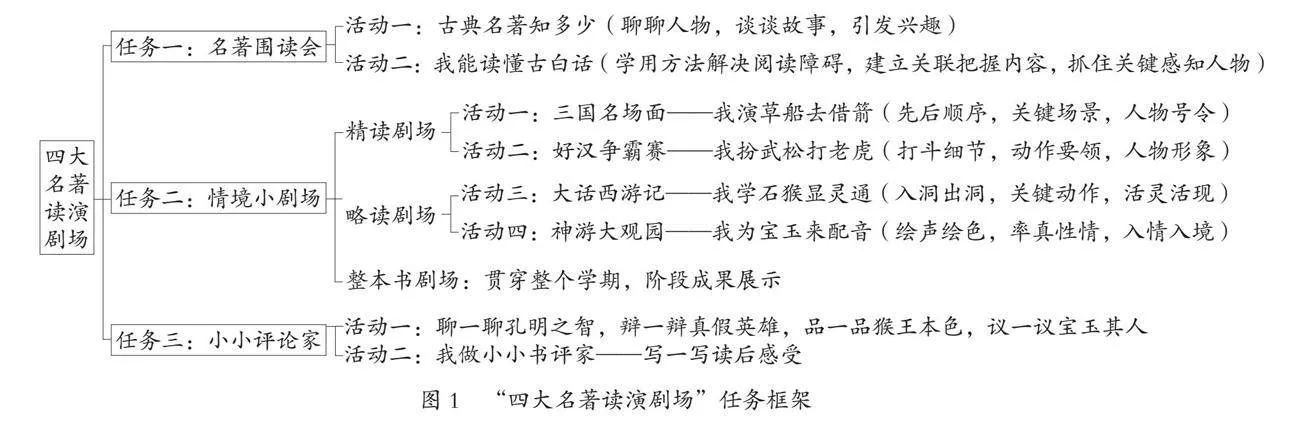

崔允漷认为,随着课程目标由知识本位转向素养本位,素养目标需要与之相匹配的单元设计,“单元”是指依据统摄中心,按学习逻辑组织起来的、结构化的学习单位,是实现素养目标的一种微型课程计划[2]。在新课程理念下,单元可以是单元教材中呈现的单元,也可以是视实际情况依据课程标准对教材重组形成的新的单元。基于此,为本单元整体规划“名著围读会”“情境小剧场”“小小评论家”等进阶式板块和学习实践活动,初步建构“四大名著读演剧场”的任务框架(如图1)。

“小小评论家”是“读演剧场”的提升阶段,开展“聊一聊孔明之智,辩一辩真假英雄,品一品猴王本色,议一议宝玉其人”和“我做小小书评家”的读写活动。三大任务八项活动,层层推进,引领学生在“读—练—演—评—写”中,亲近四大古典名著,习得阅读古典名著的方法。具体实施时,教师可以在单篇教学中根据相同的学习任务,开展相应的学习实践活动,达成预期的教学目标;也可以根据不同的学习任务,组织学生课前单元整体预学,然后开展群文阅读式品读和分享的学习实践活动,达成预期的教学目标。

二、学用关联,精读略读迭代进阶

精读和略读的文本从创作本源上讲是“独一个”的存在,作品之间一般没有内在的关联。但是,选入教材成为课文后,就被赋予了不同的课型功能属性,承载着特定的教学价值使命。就单元内部看,各项学习任务之间以及为完成各项学习任务而设计的一节课一节课之间,均存在逻辑联系与功能关联,以此体现单元内部学习过程的完整性[3]。古典名著单元教学应在人文主题和语文要素的统领下,打破单篇文本壁垒,建立精读《草船借箭》《景阳冈》、略读《猴王出世》《红楼春趣》和课外四大名著整本书阅读的教学关联,遵循学法、用法的学理逻辑,促进学生语文关键能力的形成。

1.内容梳理之关联,指向共通的训练点

“积累与梳理”属于基础型学习任务群,梳理文本主要内容自然是古典名著单元教学中不可或缺的一环。研读教材可以发现,精读课文的课后习题与略读课文的导读提示在训练学生梳理文本内容上有共通之处,教学时应该建立关联,学以致用。其一,有次序地梳理。《草船借箭》着意训练学生按“起因(周瑜妒忌,刁难诸葛亮造箭)—经过(诸葛亮用草船,骗取曹操箭)—结果(‘借’箭成功,周瑜心服口服)”的顺序,学会有次序地梳理故事内容;《猴王出世》导读提示中设计“石猴怎么出世的”和“怎么成为猴王的”两个问题,而要解答两个问题,就要按照“起因—经过—结果”的顺序,运用“有次序地梳理故事内容”的方法。其二,提炼小标题梳理。《景阳冈》的教学要引领学生关注主要人物的行为,提炼出适切的小标题:喝酒—上冈—打虎—下冈,进而把握课文的主要内容;《红楼春趣》的教学则可以围绕主要事物“风筝”,引领学生提炼小标题:拾风筝—取风筝—放风筝—放走风筝。当然,精读课文与略读课文的内容梳理之关联并不是简单的一一对应,这种看似“偶然”的存在,实则有着“必然”的结果。善于发现精读文与略读文共通的训练点,就一定会建立有效的学用关联,为“精读得法,略读用法”打开一扇窗,从而引领学生看到别样的风景。

2.理解词句之关联,运用互通的法理点

“初步学习阅读古典名著的方法”是古典名著单元指向阅读的语文要素,精读略读时运用相通的法理点,可以实现举一反三、教学多赢。交流平台中“遇到较难理解的语句时大致猜测意思后再继续往下读”是阅读法宝之一,精读课文与略读课文的教学中要有意提取相关词句,类比梳理,助力理解。其一,猜测词语的意思。如在《景阳冈》的教学中猜测“梢棒”的意思,可以引导学生根据词语的部首“木”字旁,猜测其与木头有关,同时可以联系熟知的铁棒、金箍棒比较理解。学生掌握了猜测的方法,很容易实现方法关联,那么《石猴出世》中“瞑目蹲身”和《红楼春趣》中“飘飘飖飖”的意思就可以迎刃而解。其二,猜测句子的意思。解读教材和设计教学时,可以找出精读课文与略读课文中相似的难以理解的语句进行关联训练。如《景阳冈》中“用尽气力纳定”一句的理解需要联系上文“一按按将下来”与下文“武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去”,再结合影视场景去猜测。《石猴出世》中“遂有灵通之意”一句的意思,需要联系上文“仙石”与下文“内育仙胞,产一石卵,见风化作一个石猴”进行猜测。精读教学需要引领学生先行感悟,再适时点醒,采用“联系上下文”进行猜测的方法;略读教学则应有意引领学生回顾这种互通的方法,再尝试理解疑难句子的意思。

3.形象感知之关联,达成融通的旨归点

(1)入场阅读,品人物有抓手。人物形象的塑造蕴藏在字里行间,体现在关键场景中。“多智而近妖”是鲁迅先生对《三国演义》中诸葛亮的评价,那么《草船借箭》中诸葛之“智”体现在哪里?诸葛之智不仅在于上知天文下知地理,更在于他知人心。精读教学需要引领学生进入对决场景,扣住关键言行,品析人物形象:诸葛亮与周瑜交锋,知周瑜之妒才心思;与鲁肃交往,识鲁肃之敦厚为人;与曹操交战,明曹操之多疑秉性。在略读《石猴出世》时便可让学生在“出入水帘洞”的场景中,将石猴与众猴的言行进行对比,进而感知猴王的与众不同和英雄本色。

(2)思辨阅读,评人物有理据。人物形象的品评,需要亮明观点,讲清依据。精读《景阳冈》时,在“辨一辨真假英雄”的学习活动中,教师需要引领学生寻证阅读,找到相关语段支撑观点:武松“明知山有虎,偏向虎山行”,打虎除害真英雄;武松怕人耻笑,不愿返回,“死要面子活受罪”。略读《红楼春趣》时,在“议一议宝玉其人”学习活动中,同样需要亮明观点,讲清依据。贾宝玉是善良率真,还是紫娟口中的死心眼?在思辨中认识一个立体丰满的人。关联是单元整体教学的显性特征,既指向文本的内在联系,又指向学生关联思维的发生和发展[4]。通过精读与略读的融通关照,自然会形成“观点+依据”的话语体系,从而促进学生思辨能力与口语交际能力的提升。

三、循证关联,课内课外整本推进

从单篇到单元,再到整本书的阅读,既是阅读能力的迁移与延展,还是阅读视域的延伸与扩展,更是阅读习惯的形成与发展[5]。虽然古典名著整本书阅读的启动、实施与评价本身可以自成体系,但如果与课内精读、略读建立基于证据的循证关联,就会更有力地推进整本书阅读。

1.兴趣触发,借力教材潜在信息点

教材里“藏”着许多开启整本书阅读的潜在信息关联点。如果能够慧眼识珠,妙语点化,它就是开启整本书阅读的“金钥匙”。《草船借箭》是篇幅较长的现代白话文作品,但课后链接的原著片段却短小精炼,古今文章对照,有利于激发学生挑战原著的阅读兴趣;《景阳冈》课后推介《水浒传》,链接资料有拓展,人物绰号和人物图像可以点燃学生阅读整本书的激情;《猴王出世》选文出处有启发,脚注“第一回”,让人浮想联翩——第一回故事就如此有趣,接下来的章节一定会更加刺激,引发学生阅读《西游记》原著的热情;《红楼梦》自读提示有暗示,“许多故事广为流传”暗示阅读整本书将会有更多的收获……这些教材中的信息点,教学时应循证关联,巧妙转化,推动整本书阅读的开展。

2.深度助读,聚焦语文要素衍生点

(1)多本共读:指向同一语文要素。吴忠豪指出,当下语文课程改革更应该强调实践性的特点,引导学生大量读书,强化表达实践,重视语言经验的积累,适当指导语文知识(方法)的学习规律[6]。语文要素贯穿整本书阅读始终,启发学生运用阅读方法和策略,举三反一,支持后续高质量的整本书阅读,促进学生语文综合素养的提升。古典名著单元课内习得的初步学习阅读古典名著的方法,用于课外四大名著整本书的阅读实践,既可以温习课内阅读的方法,又可以在整本书阅读中反复练习运用这些方法,积累阅读经验。阅读实践中不同的学生常常会有不同的兴趣点,也会有不同的书目选择。教学时,可以兼顾生本差异,采取“尊重差异,自主选择,同中有异,要素统领”的多本共读策略,满足儿童个性化的阅读需求,落实单元语文要素,促进整本书阅读的全方位落地。

(2)一本多读:指向不同语文要素。教材每个单元都有特定的语文要素,如果从不同的要素视角确定不同的阅读目标,学生就会选择不同的阅读内容,完成不同的阅读任务,获得不同的阅读体验。比如《三国演义》的阅读,如果指向“了解故事的起因、经过和结果”的语文要素,学生就会关注《火烧赤壁》《空城计》等战争名场面,赏析各种计谋的成败得失;如果指向“通过语言、动作、神态等感悟人物形象”的语文要素,学生就会选择感兴趣的人物,感受人物的精神品质;如果指向“关注情节、环境,感知人物形象”的语文要素,学生就会根据文体特点围绕小说三要素展开阅读,领悟塑造人物形象的方法。以语文要素为导向,可以打通单元之间的壁垒,搭建课内外阅读的桥梁,将课内阅读之法运用于课外整本书阅读,利于学生学以致用、深度体验、传承经典。

3.审视互证,构筑考量评价支撑点

(1)正向支撑,设计伴读手册。《课标》指出:“注意考察阅读整本书的全过程,以学生的阅读态度、阅读方法和读书笔记等为依据进行评价。”古典名著整本书的阅读,教师可以勾连课内阅读,自主研发古典名著伴读手册,正向支撑课外全息阅读。伴读手册的设计,宜创设任务情境,提供阅读方法,落实要素目标。如在共建阅读中研发的“《三国演义》伴读手册”:“阅读导航”由“三国演义知多少”“阅读旅行小锦囊”和“课本里的金钥匙”构成,与课内阅读实现互通,提示阅读看点,提供阅读方法;“阅读计划”是开放型的,可以因生而异,进行个性化改进;“阅读驿站”与阅读进度匹配,与课内阅读要素建立关联,分别指向情节梳理、战争分析、人物对比;“穿越古战场”与课内写作要素关联,是读写结合的别样表达。伴读手册陪伴学生整本书阅读全程,既是课内外结合的有效支架,更是整本书阅读的物化成果。

(2)逆向反观,拟定评价量表。《课标》提出:“教师可以围绕读书的主要环节编制评价量表,制作阅读反思单,引导学生从阅读方法、阅读习惯等方面进行自我反思、自我改进。”四大古典名著的整本书阅读成效,可以反向验证并检测课内阅读之法的科学性,产生课内外阅读的同频共振,提升学生阅读的获得感和成就感。四大古典名著整本书阅读的评价量表,宜对标评价,星级评定。评价标准要与课内阅读要素相对应,建立课内外的回应关系;星级评定要与学生的阅读兴趣、态度、成效等建立对等关系。此外,整本书阅读的评测内容宜纳入学生学业质量监测之中,用阶段性评价考量课内外阅读成效,实现“教—学—评”的一致性,进而全面提升学生的语文综合素养。

简言之,古典名著单元教学需要打破精读与略读的壁垒,打通课内与课外的联系,在认知、法理、循证等方面建立有效关联,从而建构真正意义上的“三位一体”教学样态。当然,教学实践中还要把握好度:单元整体站位,处理好单篇与单元的关系;课型功能定位,处理好精读与略读的关系;儿童主体归位,处理好教与学的关系;学科本体落位,处理好“守”与“跨”学科的关系。

参考文献

[1]斯珀伯,威尔逊.关联性:交际与认知[M].蒋严,译.北京:外语教学与研究出版社,2001:260.

[2]崔允漷.素养本位的单元设计,助力各国进入“素养时代”[J].上海教育,2021(32):22-25.

[3]王崧舟.任务群视域下学习单元的基本特征[J].课程教材教学研究(小教研究),2024(02):44.

[4]沈静,张秋玲,赵宁宁.单元整体教学理论模型构建[J].语文建设,2024(17):23-27.

[5]薛法根,梁昌辉.整本书的导读要义与教学策略[J].语文建设,2020(12):10-14.

[6]吴忠豪.重视语言经验积累,凸显语文课的实践性[J].语文建设,2022(06):4-9.

[责任编辑:陈国庆]