小学数学跨学科主题学习表现性评价的策略

2025-01-26庄惠芬

摘要数学跨学科主题学习是发展儿童学科核心素养的重要途径。在数学跨学科主题学习中实施表现性评价,须把握表现性评价的情境性、开放性、多元化等特点,用学习关联评价,用评价促进学习,探索“嵌合式”的表现性评价、“整合式”的表现性评价、“循证式”的表现性评价,实现“教—学—评”一体化,指向全面育人。

关"键"词小学数学;主题式学习;表现性评价;综合与实践

引用格式庄惠芬.小学数学跨学科主题学习表现性评价的策略[J].教学与管理,2025(02):64-67.

小学数学跨学科主题学习是基于儿童的年龄特点和认知规律,将有着内在逻辑的数学知识和儿童日常生活经验整合融通,生成一个数学主题为学习线索,以活动、专题及问题解决等方式为主轴,综合运用数学知识、激活数学经验、积累数学思想方法、发展创新素养的学习方式。学习评价本身也是学习建构的过程,儿童的学科核心素养会在数学跨学科主题学习过程中,通过学习目标的不断进阶、核心问题的引领、关键性任务的驱动表达出来。表现性评价则是一种学习机制,将表现融入学习过程,以数学跨学科主题学习为依托,使表现性评价不仅体现学习的结果,还能嵌入到数学跨学科主题学习的全过程。

一、小学数学跨学科主题学习表现性评价的内涵特点

表现性评价是指,“在尽量合乎真实的情境中,运用评分规则对儿童完成复杂任务的过程表现或(与)结果做出判断。”[1]我们认为,小学数学跨学科主题学习中的表现性评价是指,在真实问题的解决中,儿童整合新旧知识、调动已有经验并激活思想方法完成一系列任务,对完成任务过程中呈现出来的素养水平进行的整体性评价。小学数学跨学科主题学习中的表现性评价具有以下特点。

一是情境性。真实性的情境任务是表现性评价的要素之一。小学数学跨学科主题学习植根于儿童的真实生活情境,在完成情境任务的过程中解决真实的生活问题。因此,这里的真实情境指学科知识情境、儿童体验情境、班级生活情境、物理实践情境等等,而表现性评价应根植于真实的复杂性问题情境中。

二是开放性。表现性评价可以是一个主题的单元整体设计、也可以是一个课时的设计,还可以遍布于整个数学课程之中,表现性评价的时间跨度因内容而进行长程或短程的弹性设计。根据儿童在挑战性任务中的行为表现,能从不同维度看到他们数学学科核心素养的不同发展。调动所有的环节来设计表现性评价任务、实施表现性评价,是数学跨学科主题学习的关键一环。

三是多元性。数学跨学科主题学习过程中,评估儿童素养表现的方式是多元的,可以是静态的,如成长日志、学习档案、学习笔记、数学小论文、设计方案、学习核验表等;也可以是动态的,如问题研讨、素养表现展示、毕业展、观察(教师、自己、同伴)、比赛、角色扮演、访谈等。儿童的素养评价镶嵌在课程学习之中,不仅涉及对儿童学习结果的评价,而且要评价儿童的学习过程。

二、小学数学跨学科主题学习表现性评价的要素构建

基于小学数学跨学科主题学习和表现性评价之间的适配性,小学数学跨学科主题学习表现性评价设计要保持评价目标与素养表现的一致、表现性任务与学习行为的一致、评价量规与表现水平的一致,并将各评价要素嵌入到教学过程中,通过采集证据,采用循证教学,更好地优化改进教学行为[2]。表现性评价体系构建要关注三个要素的设计。

1.表现性评价目标的设计

有效的表现性评价力图全面描述和揭示数学跨学科主题学习的意义,彰显其内在价值。数学跨学科主题学习表现性评价的目标指向,既包括学科间共性的素养指向,包括合作探究、创新意识、实践能力、责任担当以及对生活的热爱等等;还包括数学学科本身,如儿童用数学的眼光观察、分析、提出问题,在积极探索中理性思考、综合分析、抽象概括等关键能力的培养。在上述目标中,培养儿童的问题意识、丰富儿童的实践经验与加深他们热爱生活的情感、增强社会责任感等目标紧密联系,构成一个有机整体[3]。

表现性目标的设计有着结构化特质,需要在课程目标的基础上,拟定好单元目标,再确定每一课时目标,包括学习者应达成的价值观念、关键能力与必备品格等,以形成一以贯之的目标体系[4]。表现性目标的设计是一种层级性表达,需要将儿童在数学跨学科主题学习中所表现出来的素养水平进行进阶式分解、指标性描述、层级性构造,让数学学科知识内容与儿童素养发展之间一一对应。

2.表现性评价任务的设计

基于核心素养和主题内容可以设计出单个表现性任务,也可以设计出由不同等级水平的单个表现性任务组成的任务群,不同层级水平的任务可以为儿童提供不同的任务选择,以便更精准地衡量不同儿童的素养水平[5]。达成表现性评价目标的关键是设计“好任务”,儿童在完成表现性任务过程中自己的“做学思创行”都能充分表现出来,根据任务的评价量规可以评判儿童的素养发展水平,表现性任务及其评价量规是落实素养导向的数学跨学科主题学习的前提。

3.表现性评价量规的设计

表现性量规能将学习目标转化为体现儿童不同学习水平的评价指标,可以记录儿童在任务完成中的连续性过程,并对素养水平实现分类分层的评价。编制表现性量规的过程主要包括确定标准的分类水平、编制学习目标并对这些目标进行排序,从而编制在认知过程中展开学习的连续体[6]。表现性量规可以成为儿童自主完成学习任务、参与探究活动、对学习成效展开评价的行动指南,也可以成为自我反思、成效反馈、诊断修正的实践桥梁,从而更有效地达成具体的课程目标。

三、小学数学跨学科主题学习表现性评价的实施策略

1.三单连续:“嵌合式”表现性评价

“嵌合式”表现性评价,是将评价的目标、内容、过程嵌入到数学跨学科主题学习的教学活动中,设计目标导向的教学板块并构建教学流程,将前测单、中调单、后评单作为评价支架,让表现性目标、任务和评价量规嵌入教学流程。教师可从儿童完成任务的情况中获取评价信息并作出相应分析。

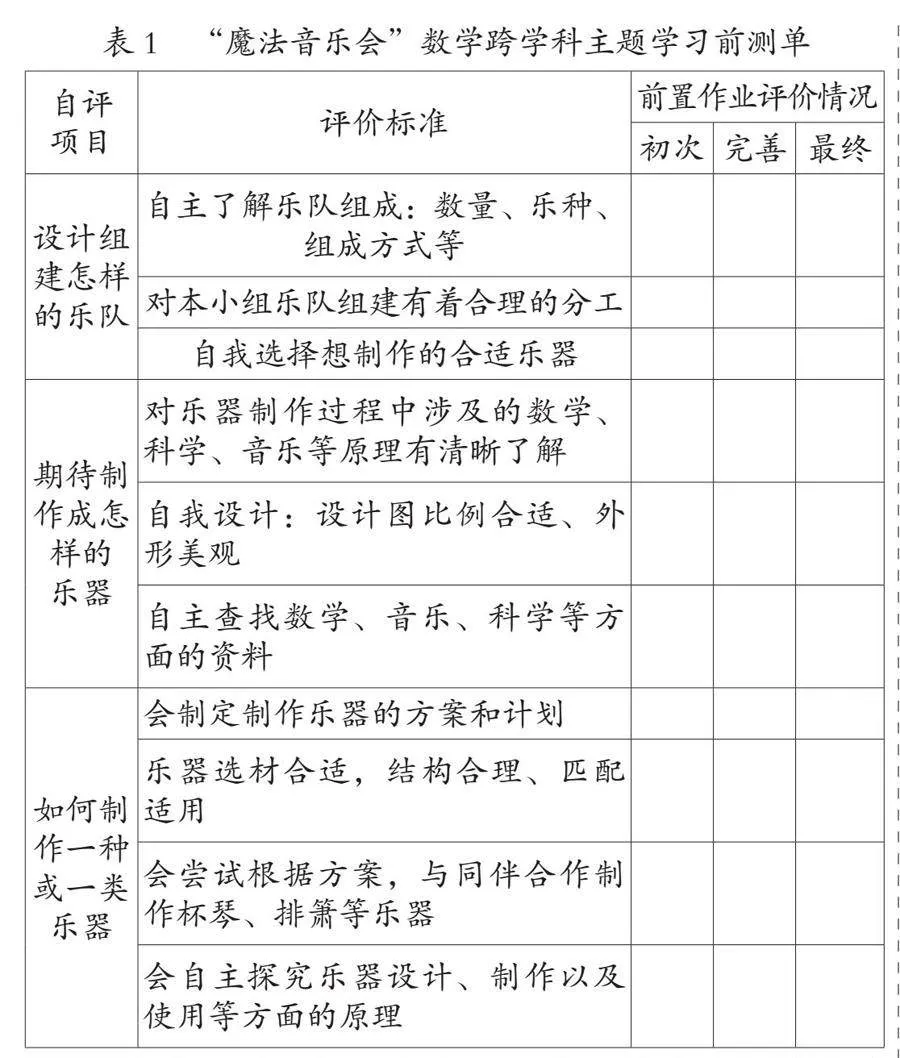

(1)前测单:以终为始把握学习起点。数学跨学科主题学习中,一方面需要把握儿童的学习起点,通过前置学习单、调查问卷、访谈提纲等方式,观察儿童已有基础、诊断儿童在学习中存在的难点、痛点和堵点,适时给儿童匹配学习支架,支持儿童改进学习方法;另一方面也是为了以终为始,结合主题学习目标设计“未来学习成果”的评价标准,让儿童在完成学习任务时,就清楚本次主题式学习的成果要求、成果形式等是怎样的,这有利于儿童在任务完成中进行自我调控,从而更好地实现学习目标。如“魔法音乐会”前测单(见表1)。

(2)中调单:意义协商助推学习改进。在数学跨学科主题学习过程中,通过组建学习共同体,设计效度评价中调单,征集小组讨论中彼此共享的观点以及个人见解,借助中调单组织同伴间的有效讨论、合理表达,融协商于评价全过程。协商式评价通过对话和交流促进意义协商,有助于儿童自我反思和学习改进,促进儿童行为的优化。如“魔法音乐会”中调单(见表2)。

儿童在反复尝试中探究,在精准测量中体验,在容量的世界里找到了音符,并在制作中尝试,在十二平均律中找到美感,在自主创作中感悟。

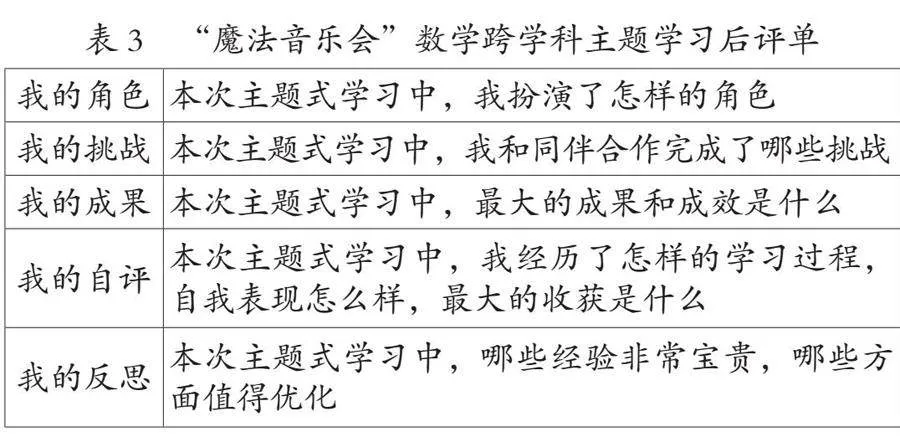

(3)后评单:自我反思发展元认知。数学跨学科主题学习实践的核心强调儿童在真实情境中解决问题的能力,即培养儿童以问题或任务为驱动力,在运用数学知识和其他学科知识解决问题的过程中,获得有意义的知识,在模型建构与相似问题的解决方法迁移中发展素养。教师要引导儿童进行自我评价和反思,使用描述性反馈发展儿童的元认知能力。如“魔法音乐会”后评单(见表3)。

后评单的设计和应用,目的在于引导儿童形成对整个数学跨学科主题学习过程的回顾、整理和反思,并将在学习过程中的行为表现、学习成效关联起来评析,促进自我评价、诊断,优化调控,积累经验。

2.三要素一致:“整合式”表现性评价

在长度单位的单元整体教学中,我们设计了“一起做新衣”的主题式学习,让儿童以“为戏剧节制作服装”为大问题,通过生活经验、儿童认知以及数学知识三者之间的关联,开展“长度单位”主题实践活动,使表现性评价和学与教的过程同频,让表现性评价在单元,课时或学习任务的完成过程中得以整合,并植入课堂教学的各个环节。

(1)从散到联,体现课程目标和表现性目标的一致性。数学跨学科主题学习不是各个分散活动的叠加,而是数学知识的灵活运用、数学方法的综合调度、数学经验的反复激活、跨学科知识的融合实践。这些目标植根于日常可观察、可操作、可实施的表现性目标中,通过与课程目标有着内在一致性的表现性目标的设计,为儿童提供自我反馈、自我反思、自我监控的学习支架。教师要将表现性目标贯通于丰富的度量活动中,让儿童亲身参与其中,反复测量、比画、验证,不断修正,逐步提高估计、测量、比画的准确性,体现深度思维、批判思考、问题解决和知识迁移。

(2)从联到通,体现教学任务和表现性任务的一致性。表现性任务的设计要真实富有挑战,能激发兴趣、激活经验、激励探索。如在“寻找合适的长度单位”和“整理长度单位之家”的任务中,通过计数器、数轴等工具,多样化地呈现各单位之间的进率,加深对长度单位概念的理解,凸显相邻长度单位的进率。如此,可以使十进制成为紧密关联的、具有意义的整体,整体架构长度单位体系。从而使儿童的量感从单位量走向累积量,有助于他们的深度理解。

(3)从通到进,体现量规设计和表现性评价的一致性。每个表现性任务都伴随着核查表、等级量表等评价工具。通过等级量表对评分规则的描述,将评价维度、表现等级、评价内容等贯穿于每一个任务的相应知识板块。在“小小估测师”“小小测量师”“小小换算师”“小小推算师”四大实践任务中,通过摆一摆、看一看、指一指和估一估等多重物化的探索活动,呈现的学习作品更具多元性、全面性和丰富性。

3.四环节进阶:“循证式”表现性评价

循证评价作为表现性评价的重要方式之一,评价的维度属性从“通用本位”向“个性立场”转变,教师要构建纵向拓展与横向关联的循证脉络,在动态评价中发现源头问题,动态调整、持续优化。

(1)明确循证评价的目标。循证目标既源自于学习评价的目标,同时又基于证据的支持。数学跨学科主题学习要求学生经历综合运用所学知识、技能和思想方法解决实际问题的过程,积累数学活动经验,培养儿童的问题意识、应用意识和创新意识。如在“自行车中的数学问题”中可以确立“儿童能明晰解决问题的方法,能概括问题解决的过程与方法,能完善与表达有价值的思想方法,善于合作探究”的循证目标。在目标制定中,将整体循证目标的可视性、可测性贯穿于跨学科主题学习中。

(2)筛选匹配评价的证据。循证评价始终以证据为依托,因此教师需要提前设计采集证据的内容维度,以此来驱动评价运转。一方面可以将作业采集、课堂问答采集、视频录制、平台采集等过程性采集的数据作为科学性证据,通过物联感知、数字平台采集分析;另一方面还可以将学习单、口头报告、作品成果评价等作为经验性证据,采用自我反思、案例分析、观察分析等方式在各阶段进行反思与评价,筛选不同环节的证据条件,整理课程实施过程中的评价证据。

(3)构造评价的证据链条。在不同环节的评价证据链条中,让儿童综合运用知识解决实际问题,经历“提出问题—分析问题—建立数学模型—实际应用模型”的解决问题过程。教师要组建面向学与教的证据链条,通过问题解决导单、关系模型图、方法展示单、方法思维导图、小组合作修正单、成果口头报告、小组修正单等形成的证据集合体,衡量其形成证据的证明力、关联度和信用性,同时构建与表现性任务相匹配的证据逻辑链条,形成证据间的相互印证。

(4)反馈优化评价的效能。用定性或定量的形式采集证据链,是为了学与教的分析、诊断、调控和完善。以证据为中心开展的表现性评价,通过“解释—反馈—修正”的过程,运用数据支持并改进教与学。如“自行车中的数学问题”以圆、排列组合、比例等相关知识为依托,引导儿童经历“提出问题—分析问题—寻找联系—总结规律—解决问题”的全过程。教师要结合表现性评分标准对儿童当前不同水平层次的学习表现进行分析阐释,调整表现性目标和教与学的活动设计,以期促使儿童素养向着更高水平发展。

总而言之,教师要善于把握表现性评价在数学跨学科主题学习中的意义性建构,科学运用评价量规和评价方式去评价儿童的学习过程,促进他们的概念性理解,发展数学问题解决能力与实践能力,促进儿童数学学科核心素养的发展。

参考文献

[1]周文叶.中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2014:53.

[2]刘喆.数学“综合与实践”学习领域的表现性评价研究[J].数学教育学报,2023,32(06):60-66.

[3]常占锋.表现性评价在数学“综合与实践”课的应用[J].教育实践与研究(A),2020(Z1):53-57.

[4]刘贤虎.基于理解的小学数学教学表现性评价[J].中小学教师培训,2023(02):33-37.

[5]李玉刚.促进表现性评价的学习目标和表现量规的编制与实施[J].上海教育科研,2023(05):51-65.

[6]李柱俊,指向素养进阶:小学数学学习表现评价的设计与实施[J].中小学教师培训,2023(08):48-53.

[责任编辑:陈国庆]