对位变奏模式于民族管弦乐创作的应用

2025-01-18魏慧洋

[摘 要] 《河曲》是杨勇创作的一部以二胡为主的民族管弦乐作品,该作品扎根于山西河曲县的民歌素材,融对位技法与变奏技法为一体,运用五种对位变奏模式[1]架构乐曲发展逻辑,并将现代音乐写作思维与中国传统民间音乐元素巧妙糅合,形成既有现代化风格又有民族化特色的个性化音乐语言。本文通过探析《河曲》第二乐章中对位变奏模式的运行轨迹考证对位变奏模式于当代 民族管弦乐创作应用的普遍性。

[关键词] 杨勇;《河曲》主题;偶然对位;对位变奏模式

[中图分类号] J632.61" " [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2025)01-0108-03

《河曲》是中国作曲家杨勇为二胡与中胡创作的以山西河曲县民歌为题材的二重奏作品。于2003年受波士顿现代管弦乐团委约,改编成二胡与乐队的协奏曲。

这部作品共有三个乐章:I-河神:河神掌握着黄河船夫和两岸百姓的命运。人们敬畏它,供奉它。II-打哨:河曲县土话-“调情”的意思。III-走西口:河曲县的男人们为生活所迫,曾经背井离乡,远到内蒙古西部伊克昭盟、包头、大青山、后套等地打工谋生。离乡之际,人们难舍难分,“泪蛋蛋滴得抬不起头”。夫妻之间,情人之间,家人之间唱起《走西口》。 ①

其中第二乐章与第三乐章连续演奏模糊了乐章的独立性,主题动机碎片化隐伏于每个乐章之中也加强了乐章的联系,使三个乐章间并没有明显的间隔,仿佛一气呵成。第二乐章“打哨”更是直接采用了固定主题辅以精致的固定对题与自由对题进行变奏,将对位与变奏巧妙结合,重视全曲逻辑结构力的同时兼顾音响表现力。本文以对位变奏模式的应用为切入点,分析五种对位变奏模式于第二乐章的运行轨迹。

一、整体结构布局

如表1所示,第二乐章统一于D徵调式,根据主题材料变奏形态的不同可分为四个阶段,其中阶段I与阶段III均采用了偶然对位的形式,即二胡声部与其他对位声部二者同时演奏,演奏速度的不同及拍号的变化致使纵向音程的碰撞具有偶然性,音响效果呈现出现代化特质。但这种偶然性并非传统意义上频繁多变、不可控制的,杨勇在二胡声部中设置了一个固定主题旋律并进行反复,使音乐具有一定的规律性;其他声部则按照另一种韵律行走服务于二胡声部,二者既有固定的节律流动,又有一快一慢的速度交融,使此处运用的偶然对位技法又具备民族板式结构中“紧打慢唱”的性质。阶段II与阶段IV的主题材料依旧采用阶段I中的二胡主题材料,但不再使用偶然对位技法创作,而是二胡声部与其他对位声部采用相同的节奏速度,形成经典的多声思维下的支声衍展模式。

第二乐章,整体采用帕萨卡利亚的写作思维,二胡以固定主题原样形态或以变形形态构成五个变奏单元,并以两种不同的对位技法交替进行创作,构成四个阶段。从宏观的角度分析整个第二乐章,五个变奏单元的发展思路又可用五种变奏模式概之。

二、关于核心主题

谱例1:核心主题

杨勇将山西民歌音乐特点注入核心主题材料的创作,表现有三。一是主题旋律进行主要以二度级进与四度跳进迂回进行为主,整体音域宽广。二是运用一板三眼与一板二眼两种节拍相混合,风格独特。三是主题材料为D徵调式,是山西民歌最常用的调式之一。除此之外,在主题旋律的编创过程中还运用了板式变奏的手法,以第一小节为“母旋律”,第二小节在母旋律的基础上进行加花变奏;第四小节从第二拍开始至第五小节第一拍则是“母旋律”移位,转向下五度宫调系统,即民间移宫变调手法中的“以凡代宫”①;又在“母旋律”与变形后的两种“母旋律”中抽离尾部材料进行裁截,拼贴衔接于三者之间,这样,整体材料音域跨度虽大,但过渡得自然统一。

(一)核心主题的音高溯源

作为一部编制为二胡与乐队的管弦乐作品,《河曲》共有三个乐章。与传统的管弦乐作品不同的是,这三个乐章并非完全独立化的存在,对比三个乐章的旋律、织体、速度等音乐要素,第一乐章更像是大型的引子,通过片段化的呈示逐渐聚拢核心主题材料;于第二乐章开始处完整呈现,并不断变形构成六个变奏单元;最后第二乐章与第三乐章不间断的演奏增强了整体的连贯性,慢速低弱的碎片化主题动机演奏具有尾声的性质。因此第二乐章的核心主题实际上源自第一乐章,如第一乐章中四度上行后级进下行的a动机与核心主题中的第四小节的旋律形态相似;b动机裁截a动机末尾处旋律材料并以倒影的手法形成;c动机源于a动机核心的纯五度与纯四度上行后级进下行的零碎化材料。

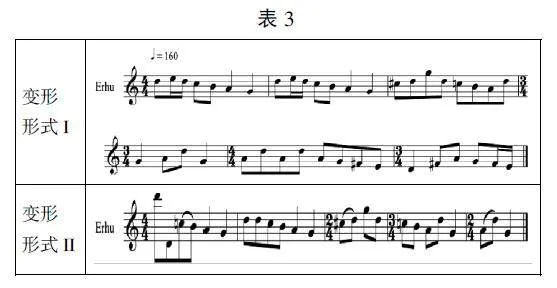

(二)核心主题的多次变形

与核心主题对比,变形形式I是在核心音高的基础上加入装饰音并重复呈示,并将核心音高加花及核心音高移位两种形态再次进行了加花变奏,在运行过程中,三者多次改变拍号使旋律律动更加缥缈不定。变形形式II则更简洁化,仅呈示核心音高与核心音高加花形态,并在四三拍与四四拍拍号中加入了四二拍,节奏更紧缩且变化得更频繁,音乐动力性进一步增强。

三、对位变奏模式的运行

对位变奏是对位技法与变奏技法交叉形成的一种创作手法,存在于赋格、帕萨卡利亚等对位曲体及大多数多声部写作的非对位曲体中。对位变奏模式则是对该创作手法在具体作品中如何运行的总结,它既能给音乐分析学者提供研究作品的思路,又能在作曲家创作时提供逻辑化的思维模式。根据对位主题的变化发展可分为五种模式,分别是增减式、更替式、置换式、间插式、复合式。以下将以《河曲》第二乐章为例,分析五种模式的运行。

(一)增长式引入与褪减式预备

二胡主题单独呈示后,变奏1保持原样的主题材料,叠入木管乐器组及弦乐组声部演奏C1.1②,其节奏宽广,旋律简洁,更加衬托二胡主题旋律,纵向上对位主题C1.1,中长音#C音的引入与二胡声部形成减五度的音程关系,模糊了D徵调式,具有现代音响的听觉效果。随后弦乐组以四五度音程形式点缀演奏并逐渐消散,虽过程中引入打击组中的单皮鼓与小锣交替敲击,但更多只是提供民族戏曲音乐的氛围,整体的音乐走向依旧渐趋平缓,运用褪减式为变奏2中的对位主题C2.2的发展预留空间。

对位主题C2.1的发展则采用了增长式推进,一开始大提琴solo声部重复演奏降G音,与大提琴及低音提琴声部持续低音C音构成减五度,同变奏1单元的音响相应和。而后大提琴声部转为演奏两个分解式五度音程并叠入色彩性的竖琴声部,同时以两小节为单位,逐次加入中提琴、小提II、小提I颤音式演奏四度音程,弦乐声部中四五度音程的频繁碰撞使音响效果渐趋饱满,与传统山西民歌中常用的四五度音程遥相呼应。值得一提的是,打击乐声部由原来的单皮鼓与小锣转为堂堂鼓与西藏颂体,堂堂鼓是十番锣鼓中重要的器乐之一,常在民乐合奏中使用,它的加入含蓄地为立体化的西洋器乐音色增添了灵动的中国戏曲色彩。

(二)更替式与置换式陈述呈示

变奏1至变奏2主题相同,所运用的对题材料不同便形成了更替效果,实际上,第二乐章中所有的变奏单元运用的对题材料都各不相同,五个变奏单元的发展均有更替式效果。置换式根据研究角度的不同,分为线段置换式与对位结构置换式。在变奏3中便运用线段置换式将主题材料裁截,以模仿卡农的手法在各个声部交替出现形成对位主题C3.1,例如开始处,由二胡演奏主题旋律,次中音长号与F调圆号以半拍为单位依次演奏相同的主题核心旋律,长笛与双簧管、A调单簧管与大管各为一组将主题旋律材料裁截重组呈现,而后核心主题材料以紧缩的形式再次出现于长笛与单簧管声部,三拍后又出现于小提II与大提琴声部。整个变奏3均从核心主题中抽离旋律材料于各个声部作支声性衍展,凭借音色的空间错位形成你来我往的音响效果,搭配节奏复杂化的打击乐组,使音乐显得更加热闹。

(三)裂变型间插式过渡

裂变型间插式是指将已呈示过的主题核心材料实施分裂,如阶段III的华彩乐段,不与精彩的二胡声部争奇斗艳,其他声部仅从主题材料中抽中核心的二度与四度音程动机形成对位主题C或是以跳音形式点缀于其中,或是以长音形式烘托。阶段III再现偶然对位的写法,乐队与二胡无固定的节奏节拍,演奏时只能依靠乐手们对音响的自行理解来重复八小节支声型声部,支声型声部间默契的配合与绝伦的二胡声部相得益彰,巧妙过渡到阶段IV。

(四)复合式持续衍展

阶段IV运用复合式持续衍展,复合式在此处指将增减式、置换式、更替式、间插式进行组合。如变奏4采用变奏3的支声型写法,剥离主题材料在其他声部中轮换形成对位主题C4.1,变奏5中则采用大跳的复音程作为对位主题C5.1的核心素材,二者对题材料不同,形成更替式的发展关系。此外,在变奏4发展至变奏5的过程中运用了褪减式过渡,将乐队声部逐渐褪去,为变奏5的进入预留空间。变奏5则运用了增长式发展,依次叠入木管声部、弦乐声部、铜管声部,其织体也从稀疏零散的单音逐渐发展成长音及和弦,同时力度逐渐增强也为音色的爆发添砖加瓦,整首乐曲在变奏5处达到最高潮。并且在变奏5的发展过程中还运用了切换型间插,即在变奏5中将复调织体写法转换为主调织体写法,以突出二胡主题旋律,为后面补充式高潮做预热。

结" 语

作为传统民族音乐中一种极为重要的发展手法,变奏在历史的长河里似乎大多数时候仅以单声部形式出现,即便在大型乐曲里,对位技法中模仿式写法通常只重复声部结束部分,对比式写法大多数也只运用于“摇板”类的板式之中,例如“紧打慢唱”的形式。直至西方作曲技法的引入,中国作曲家开始有意识地追求立体化的音响效果,作为一种既能承载民族音乐所蕴含的线性思维又能满足现代立体化音响追求的载体,对位无疑是中国作曲家创作任何作品都离不开的技法之一,与变奏一同合成新兴创作手法。其中对位变奏五种模式的运行规律更是为作曲家的创作提供了详细的逻辑思路,在共性的大框架下,中国作曲家灵感个性化的处理以及自我风格的把控也将影响音乐字里行间的走向,形成个人独特的韵味。如杨勇《河曲》第二乐章在共性化的对位变奏模式运行之下,将偶然对位技法与“紧打慢唱”的散板形式相结合并以自己深厚的对位写作功底为基础在纵横向音程关系运营中注入自我的审美取向,形成独树一帜的个人风格。在追求标新立异的时代背景下,或许过分的个性化并非就能创作出优秀的作品,不妨尝试以共性的创作模式为介质,倾注自我风格内涵,实现统一之中有对比,对比之下有统一。

参考文献:

[1] 徐婧.对位变奏思维模式探究[J].中国音乐,2018(04):123-137.

(责任编辑:韩莹莹)