中国文化情境下价值感知对农户混农林低碳增汇措施采纳的影响

2025-01-13薛彩霞侯广健

摘 要:混农林是高效利用自然资源、减缓气候变化的生态农业模式,农户的混农林低碳增汇措施对其贡献“双碳”目标具有重要影响。基于陕南秦巴山区864份调研数据,运用多元Probit模型以及调节效应模型探讨中国文化情境下价值感知对农户混农林低碳增汇措施采纳的影响,并分析不同措施之间的关联效应以及社会权威的调节作用。结果表明:(1)农户的减少含碳要素投入与减少非合意产出、减少含碳要素投入与提高经营强度、减少含碳要素投入与加强森林保护以及提高经营强度与加强森林保护措施之间均存在互补效应;(2)功利感知对各低碳增汇措施均具有显著正向影响,合群感知对减少含碳要素投入具有显著正向影响,颜面感知对减少含碳要素投入和提高经营强度具有显著正向影响;(3)社会权威在合群感知、颜面感知与减少含碳要素投入,功利感知、颜面感知与提高经营强度,功利感知与加强森林保护的关系中起负向调节作用。建议政府从中国本土文化特征入手,激发农户响应“双碳”目标的内生力量,同时发挥不同措施与技术之间的协同效应,推动农林减排增汇的长效开展。

关键词:陕南秦巴山区;价值感知;中国农村社会特征;混农林;关联效应

中图分类号:F325

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0078-11

收稿日期:2024-03-05

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.10

基金项目:国家自然科学基金项目(71873102);教育部人文社会科学研究项目(23YJA630111)

作者简介:薛彩霞,女,西北农林科技大学经济管理学院教授,博士,主要研究方向为资源经济与环境管理。

*通信作者

温室气体的过量排放导致全球气候异常及一系列的环境问题,为减少温室气体排放,“碳减排”应运而生。中国政府于2020年在第75届联合国大会上正式提出了“双碳”目标。2021年,农业农村部发布的《“十四五”全国农业农村科技发展规划》提出“创新林下立体种养,构建低碳技术体系”的混农林贡献“双碳”目标的途径。现有研究显示,混农林(又称“农林复合”)的减排固碳潜力巨大,当全球农林复合经营规模达到80百分位水平时,超过19 PgC将被固定[1]。与单一土地利用系统不同,混农林系统中碳储量的变化由森林生态系统和农田生态系统共同决定[2],因而,混农林经营助力“双碳”目标需要农业低碳与营林增汇“双管齐下”,而“大国小农”的基本国情决定其不能忽视小农户的作用[3]。那么,农户混农林低碳增汇措施受哪些因素影响?不同措施之间的关系如何?中国农村社会特征在相关措施的推广中起到了什么作用?本研究对于中国农业绿色转型有何帮助?回答上述问题对于了解微观主体响应“双碳”目标及减缓全球气候变暖具有重要参考价值。

农户混农林低碳增汇措施的采纳本质上是农户技术选择问题。西方农业经济学界对农户技术选择问题的研究可追溯至1957年对杂交玉米技术的推广研究[4]。1985年,Feder等指出农户的技术采纳行为可划分为可分割和不可分割两类,二者皆可定义为长期均衡状态下的技术利用程度,但在衡量方式上,可分割技术以技术利用程度衡量,不可分割技术则以二值法衡量[5]。他们的研究是农业技术选择领域的里程碑之一。随后,学者们运用日渐成熟的计量方法来分析农户技术选择问题。如Somda等运用Logit模型证明农业生态位置,社会经济特征和以农技培训为代表的制度因素对布基纳法索农户应用堆肥技术具有显著影响[6]。Armstrong等证明农户对土地成本以及市政府土地控制的态度显著影响其对纽约保护区加强计划中河岸缓冲措施的采纳[7]。Connor等以印度尼西亚爪哇中部的农户为研究对象,探讨水稻种植可持续技术的影响因素[8]。研究表明,设备租用时间、田间条件、技术与种植制度的兼容程度是影响农户水稻种植可持续技术采纳决策的关键因素。

中国的相关研究在20世纪90年代农业技术供需矛盾激化的背景下展开,其研究思路同样以农业技术选择的影响因素为主。在前期的实证研究中,相关论证侧重于要素诱导因素,性别、年龄等农户特征因素以及经济因素的影响[9]。进入21世纪后开始向农户社会资本[10]、政府行为[11]、劳动力转移[12]、中国社会文化特征[13-14]等方面深化。随着研究的不断深入以及经济心理学在农业经济中的应用,相关影响因素不再局限于农户禀赋以及外部刺激,农户内在因素诸如思想意识、兴趣、责任、价值等进入学者的视野[15]。价值感知是农户对实施农业技术的价值体验和判断,是农户技术选择的内在激励来源之一,学者们的研究集中在近十年。黄晓慧等以黄土高原陕甘宁农户为研究对象,以农户对技术的感知价值和对环境的感知风险作为切入点,证实二者促进了农户对水土保持工程技术和耕作技术的采纳[16]。吴璟等将农户感知价值分为经济价值感知、生态价值感知和社会价值感知,通过Probit模型证明农户感知价值对其耕地质量保护行为具有显著正向影响[17]。陈宏伟等通过研究发现,价值感知显著促进农户对农艺和工程节水技术的采纳,并且价值感知在政策激励对农户节水技术采纳行为的影响中发挥调节效应[18]。

现有文献关于农户低碳技术选择的研究成果较为丰硕,但仍有以下需完善之处。第一,“农户会对不同农业技术进行联立选择”[5],而“减少碳源”和“增加碳汇”是实现“双碳”目标的两个相互补充途径,鲜有文献关注到混农林系统中农户低碳措施与增汇措施之间的关联效应。第二,价值感知是影响农户行为的关键因素,现有文献虽将其划分为诸多维度,但维度划分有着“文化中立”的隐含假设,脱离文化背景去研究价值感知对农户行为的影响是有缺陷的。第三,现有文献大多以某种单一技术为例分析农户低碳行为或增汇行为,忽视了低碳增汇措施所具有的多维性和体系性特征。基于此,本文利用秦巴山区864份农户调研数据,运用多元Probit模型以及调节效应模型,探讨中国文化情境下价值感知对农户混农林低碳增汇措施的影响,并分析不同措施之间的关联效应以及社会权威的调节作用,以期为双碳背景下促进农户减排增汇提供政策参考。

一、理论分析与研究假说

(一)不同低碳增汇措施之间的关联效应

混农林低碳增汇措施包括对农田的管理,如测土配方施肥、种植绿肥等减少生产过程中的含碳要素投入,以及秸秆还田、农膜循环利用等减少非合意产出[19];也包括对森林的管理,如抚育间伐、补植等提高林木经营强度和巡山、火灾防治等加强森林保护[20]。这些措施皆会对混农林系统的碳封存潜力产生影响,但复杂的碳库组成使得单一措施难以成为混农林系统贡献增汇减排的持久抓手,只有多项举措同步推进才能有效激发混农林系统的固碳减排潜力[2]。此外,农户经营混农林的目标和需求具有多样性,不同的管理措施具有不同的贡献度,多种低碳增汇措施的联合施用能够更好地满足农户需求[21],例如:核桃中药是秦岭农林复合特色产业,是农户的重要收入来源,在实际经营过程中,农户既需要减少化肥农药的使用量以保证中药的品质,也需要通过林木的管理来保障核桃的产量,只有联合使用多种措施才能兼顾核桃与中药的良性生长,从而实现较大经济收益。最后,由于资源约束以及外部因素的影响,多项措施的联合采用能够帮助农户有效应对来自政策、市场和气候等变化所带来的风险[22]。基于以上分析,提出研究假设。

H1:不同混农林低碳增汇措施之间存在互补效应。

(二)中国文化情境下的价值感知及其对农户混农林低碳增汇措施的影响

农户的价值感知是其权衡利弊的结果[23]。当农户面临行为决策时,势必会基于已掌握的信息,对可能带来的收益和面临的风险进行策略性计算,以此作为行为决策的基本遵循[24]。农户的价值类型可分为基础性价值、社会性价值和本体性价值[25],它们决定了农户对利益与风险的思考方向。但在进行低碳增汇措施决策时,中国小农普遍具有的实用主义让其更易受到基础性价值与社会性价值的影响,因为人们关心的是触手可及的具体目标[26],因而精神层面的本体性价值所发挥的作用较小。基础性价值是人得以延续的生物学条件,但又不局限于基本的生存需求,还包括带有舒适意味的衣食住行。当农户认为实施低碳增汇措施能为更好的个人生活创造条件,就会增强其功利感知从而推动行为选择;反之,则会降低功利感知进而抑制行为选择。社会性价值涉及人与人之间的关系,包含两方面的内容:一是社会大众的基本共识;二是他人的外在评价,反映在农村日常生活中便是追求与多数人的一致,即合群,以及在乎荣誉与声望,即颜面。在中国乡村,社会的运行不仅依赖“官方秩序”,还依赖着靠“面子、人情、关系”长期互动所形成的“民间秩序”[27],血缘和地缘使得农户奉行这种“民间秩序”。对农民来讲,只有懂这种规矩才能获得周围世界的认可,那些“不讲面子、不讲人情、不合群”的人,会被所处的乡村社会网络排斥,这样的排斥对于世代生活在村里的成员具有威慑力[28]。因而,当农户感知低碳增汇措施有助于自己获得他人的认同,或为自己带来良好的声誉,就会增强其合群感知与颜面感知进而增加实施低碳增汇措施的可能性;反之,由于排斥机制的存在,就会削弱其价值感知从而降低行为选择的概率。基于以上分析,提出研究假设。

H2:功利感知、合群感知与颜面感知对农户实施混农林低碳增汇措施具有显著正向影响。

(三)社会权威在价值感知与农户混农林低碳增汇措施关系中的调节作用

中国传统社会具有服从权威和以长为上的文化特征[26]。农村中的权威人物往往是“能人”,他们通常是掌握正式政治权力资源的村干部等基层管理人员和具有一定社会影响力的人员,如种植大户、新乡贤等农村精英[29]。当村中的社会权威较强时,价值感知对农户低碳增汇措施的影响会受到抑制。因为村干部所具有的“政府代理人”与“村庄当家人”的双重角色属性[30],以及农村精英所掌握的信息、知识、财富等社会资源在农户的心中分量更重,使得农户愿意追随他们。当社会权威较弱时,农户的自主性较强,受传统社会“服从权威”的束缚较弱,此时价值感知的作用得以凸显。基于以上分析,提出研究假设。

H3:社会权威在价值感知与农户混农林低碳增汇措施的关系中发挥负向调节作用。

二、数据来源、变量选择与模型方法

(一)数据来源

秦巴山区位于中国中西部,涉及陕西、河南、甘肃、湖北、四川、重庆5省1市的176个县市区,其主体位于陕南地区。由于独特的生态区位加之政策的扶持,混农林经营已得到大面积推广。截至目前,秦巴山区混农林经营的模式有庭院复合、林-食用菌复合、林-粮间作、杜仲-茶间作、杉-粮复合、林-药复合等。以陕南秦巴山区为例,2020年林下经济总产值达到20.65亿元。丰富的林木资源以及发展良好的林下产业,使得秦巴山区在实现“双碳”目标中具有重要的战略地位。

本文所用数据来源于2022年7-8月在陕南秦巴山区调研。样本采用四阶段抽样方法进行选取,首先,根据林地面积是否有混农林经营等抽取了洛南、丹凤、山阳、旬阳、汉阴、宁陕、佛坪、略阳、宁强9个县(商洛市、安康市、汉中市各抽取3个);其次,在每个县中选择林木种植面积较大的3个镇;再次,根据镇政府的推荐在每个镇中选择2个村;最后,在村中随机选择15~17户进行调查,共获得有效问卷864份。调查问卷涉及农户混农林经营、户主特征、利益和风险感知、社会风气、对村庄的认同感等问题。

(二)变量选择

1.因变量。本文的因变量是农户混农林低碳增汇措施。依照平晓燕等[2]的研究,将农户混农林低碳增汇措施分为农业低碳措施与营林增汇措施,然后根据李劼等[19]、周伟[20]等的研究,将农业低碳措施进一步划分为减少含碳要素投入和减少非合意产出,将营林增汇措施进一步划分为提高经营强度和加强森林保护。测土配方施肥能够通过准确监测土壤中的营养元素避免化肥过量施用,使农户用更少的含碳要素投入达到以往的产出水平;绿肥作物可以活化、吸收钾以及固氮,还可以产生大量的有机体还入农田,通过种植绿肥作物能够减少化肥的使用量;渗灌、滴灌、喷灌等水肥一体化技术可以同时提高水和肥的利用效率,因此三者归于减少含碳要素投入。农膜循环利用能减少分解产生的温室气体;病虫害综合防治技术能够减少施用化学农药造成的碳排放;秸秆还田能够抵消焚烧产生的碳排放量,因此属于减少非合意产出。抚育间伐、补植、剪枝能够促进主要经济树种优势生长,因而属于提高经营强度。巡护、病虫害防治和火灾防治是保护森林的关键因素,可以使森林生态系统得到延续并提高经济效益,因此归于加强森林保护。对于各维度因变量的度量,若未采用其中任意一项技术赋值为0,采用任意一种技术及以上则赋值为1,具体内容如表1所示。

2.核心自变量。本文的核心自变量为价值感知。根据贺雪峰[25]的研究,将其划分为功利感知、合群感知、颜面感知三个维度,并借鉴晋荣荣等[24]的方法对不同维度的价值感知进行赋值。具体方法为:每一维度价值感知包含6个题项,前3个为利益获得,后3个为成本风险,通过熵值法分别得到利益获得与成本风险的分值,以二者的比值表示各维度价值感知。各题项均采用李克特五分量表法进行赋值。具体内容如表2所示。

3.调节变量。本文借鉴潘煜等[26],韩燕等[29]的研究,以社会权威作为调节变量,具体测度问题为“村干部、党员、德高望重的农户在本村的地位很高,说话有分量。非常不同意=1;比较不同意=2;一般=3;比较同意=4;非常同意=5”。

4.工具变量与控制变量。考虑到模型可能存在的内生性问题,需要进行内生性检验。借鉴盖豪等[31]的研究,首先通过熵值法将不同维度价值感知综合为单一维度,分值越高,农户的感知越强,然后以技术熟悉作为工具变量进行两阶段回归。技术熟悉反映了农户对混农林低碳增汇措施的了解程度,与价值感知高度相关,而技术熟悉不会直接影响被访者低碳增汇措施的实施,符合工具变量的相关性和外生性要求。在控制变量的选择上,本文选取了两类:第1类变量为户主(家庭决策者)特征变量,包括户主的性别、年龄、受教育程度、健康状况;第2类变量为家庭特征变量,包括混农林面积、土壤肥力、家庭收入水平。以此来控制个人特征、家庭特征对结果产生的干扰。各变量的描述性统计如表3所示。

(三)模型选择

本文的研究目的之一是探讨中华文化情境下农户价值感知对其混农林低碳增汇措施的影响,一般来说,可以利用多个二元离散模型进行研究,但考虑到不同混农林低碳增汇措施之间的关联效应也是本文的研究目的,以及不同措施同时选择时会出现模型之间误差项相关的内生性问题,因此选择多元Probit模型进行研究。多元Probit模型不仅允许不同方程误差项之间存在相关性,还能通过不同措施之间的似然比检验,判断是否存在关联效应。模型具体表达式如下。

Y*j=βj X+δj C+μj(1)

Yj=1,Y*j>00,Y*j≤0(2)

式(1)(2)中, j=1,2,3,4分别表示减少含碳要素投入、减少非合意产出、提高经营强度、加强森林保护4种混农林低碳增汇措施;Y*j是潜变量,Yj为结果变量,若Y*j>0,则Yj=1,表示农户采纳该措施,反之则未采纳;X是不同维度的价值感知;C是其他控制变量;βj、δj为待估参数;μj为随机干扰项,如果农户只采用了一种混农林措施,那么上式就是单变量Probit模型,随机干扰项为独立同分布,但如果农户采用多种措施,随机干扰项则服从均值是0、协方差是υ的多元正态分布,即μj~MVN(0,υ),协方差矩阵如下:

υ=1 ρ12 ρ13 ρ14ρ21 1 ρ23 ρ24ρ31 ρ32 1 ρ34ρ41 ρ42 ρ43 1(3)

式(3)中,非对角线上的元素表示4种低碳增汇措施所对应的方程中随机干扰项的潜在联系,非对角线上的非零值表示各低碳增汇措施对应方程中随机干扰项是相互关联的,其中,若非对角线上的数值显著大于0,则表示不同混农林低碳增汇措施之间具有互补效应;若显著小于0,表示不同混农林低碳增汇措施之间存在替代效应。

三、实证检验结果及分析

(一)不同低碳增汇措施之间的关联效应分析

表4中,athrho21、athrho31、athrho41、athrho43通过了1%的显著性检验,减少含碳要素投入与减少非合意产出、减少含碳要素投入与提高经营强度、减少含碳要素投入与加强森林保护以及提高经营强度与加强森林保护措施之间存在关联效应;系数为正,表明减少含碳要素投入与减少非合意产出、减少含碳要素投入与提高经营强度、减少含碳要素投入与加强森林保护以及提高经营强度与加强森林保护措施之间的关联效应为互补效应,假设H1得到部分验证。其原因可能是:农户会基于多种原因联合采用不同的低碳增汇措施,其中包括预期收益最大化,这来自农户理性经济人的角色属性。但由于这一属性,农户会综合比较不同管理措施的可操作性、可得性、彼此之间的适配度等诸多因素,从而挑选出其认为能够实现利益最大化的措施[32],因此,并非所有的低碳增汇措施在农户选择过程中都具有互补效应。

(二)价值感知对农户混农林低碳增汇措施的主效应分析

由表4可知,功利感知、合群感知、颜面感知在减少含碳要素投入模型中分别通过1%和5%的显著性检验,且系数均为正,表明农户功利感知、合群感知、颜面感知对其减少含碳要素投入均具有显著的正向影响。功利感知在减少非合意产出和加强森林保护模型中分别通过了1%和10% 的显著性检验,且系数为正,表明农户功利感知对其减少非合意产出以及加强森林保护具有显著正向影响。功利感知和颜面感知在提高经营强度模型中分别通过5%和10%的显著性检验,且系数为正,表明农户功利感知和颜面感知对其提高经营强度具有显著正向影响。综上,假设H2得到部分验证。中国农耕文明的兴起,促使人们形成了以地缘和血缘为基础的村域共同体,地缘与血缘的高度同构以及千百年来“皇权不下县,县下惟宗族”的治理思维让中国农村具备生产自我价值的能力,即内生秩序力量,这种力量形成了村庄内部细密的文化网络以及由此而生的评价体系[33],在这种评价体系下,成员的行动逻辑不仅受预期收益最大化的影响,村庄舆论与道德力量同样可以发挥作用。但近代以来,外生的现代性因素如市场经济、现代传媒等快速向农村渗透,以往的内生秩序力量发生偏移[34],以维护其村域内成员身份即“合群”的农户行动逻辑受到冲击,经济收入水平在荣誉与声望中占据比例进一步扩大,唯有实用主义特征一如既往。因此,功利感知对4种低碳增汇措施均具有显著正向影响,而合群感知与颜面感知仅对部分措施产生影响。

控制变量中,农户年龄对其提高经营强度具有显著负向影响,表明农户越年轻,在混农林经营过程中提高经营强度的可能性越大;农户受教育程度对减少非合意产出具有显著正向影响,表明农户受教育程度越高,越可能在混农林经营过程中减少非合意产出;混农林面积对减少含碳要素投入与提高经营强度具有显著负向影响,表明混农林面积越大,越不利于农户的减少含碳要素投入与提高经营强度措施的实施;家庭收入水平对提高经营强度与加强森林保护具有显著正向影响,表明农户家庭收入水平会对农户提高经营强度和加强森林保护措施起到推动作用。

(三)社会权威的调节效应分析

本文社会权威的调节效应分析参照了张郁等[35]的检验方法:将社会权威的平均值作为分组标准,高于平均值的作为社会权威高组,低于平均值的作为社会权威低组。在两组中分别进行多元Probit回归,通过比较不同组别系数的显著性考察调节变量的作用效果,结果如表5所示。

在减少含碳要素投入模型中,合群感知与颜面感知在低组中分别通过了1%和5%的显著性检验,而在高组中回归不显著,这表明社会权威分别在合群感知与减少含碳要素投入,颜面感知与减少含碳要素投入的关系中起负向调节作用。在提高经营强度模型中,功利感知与颜面感知在低组中均通过了5%的显著性检验,在高组中未通过,这表明社会权威在功利感知与提高经营强度,颜面感知与提高经营强度的关系中起负向调节作用。在加强森林保护模型中,仅有功利感知在低组和高组中分别通过与未通过显著性检验,这表明社会权威在功利感知与加强森林保护的关系中起负向调节作用。假设H3得到部分验证,其原因可能是:随着互联网覆盖面的不断增加以及各类传播媒体的兴起,农户有了更多的途径与外界进行交互,村中“能人”具有的信息优势被削减,因而对农户行为决策的影响也有所减弱。

(四)内生性检验

在解释价值感知对农户混农林低碳增汇措施的影响时可能出现双向因果导致的内生性问题,即农户对混农林低碳增汇措施的采纳会反向影响农户的价值感知,这会使上述的估计结果存在偏误。为处理这样的内生性问题,本文采用工具变量法进行检验。

由表6可知,各管理措施的回归结果皆通过Wald内生性检验,表明在回归过程中确实存在内生性问题,使用工具变量是有必要的。随后进行弱工具变量检验,AR检验与Wald检验的结果表明以技术熟悉作为工具变量是合适的,且不会直接影响农户混农林低碳增汇措施,满足非弱工具变量以及外生性要求。第一阶段的结果表明技术熟悉与价值感知之间显著相关,即农户对混农林低碳增汇措施的熟悉程度越高,其价值感知越强;第二阶段的回归结果表明,在控制内生性后,农户价值感知对不同混农林低碳增汇措施的正向影响依旧显著,因而前文的分析是可信的。

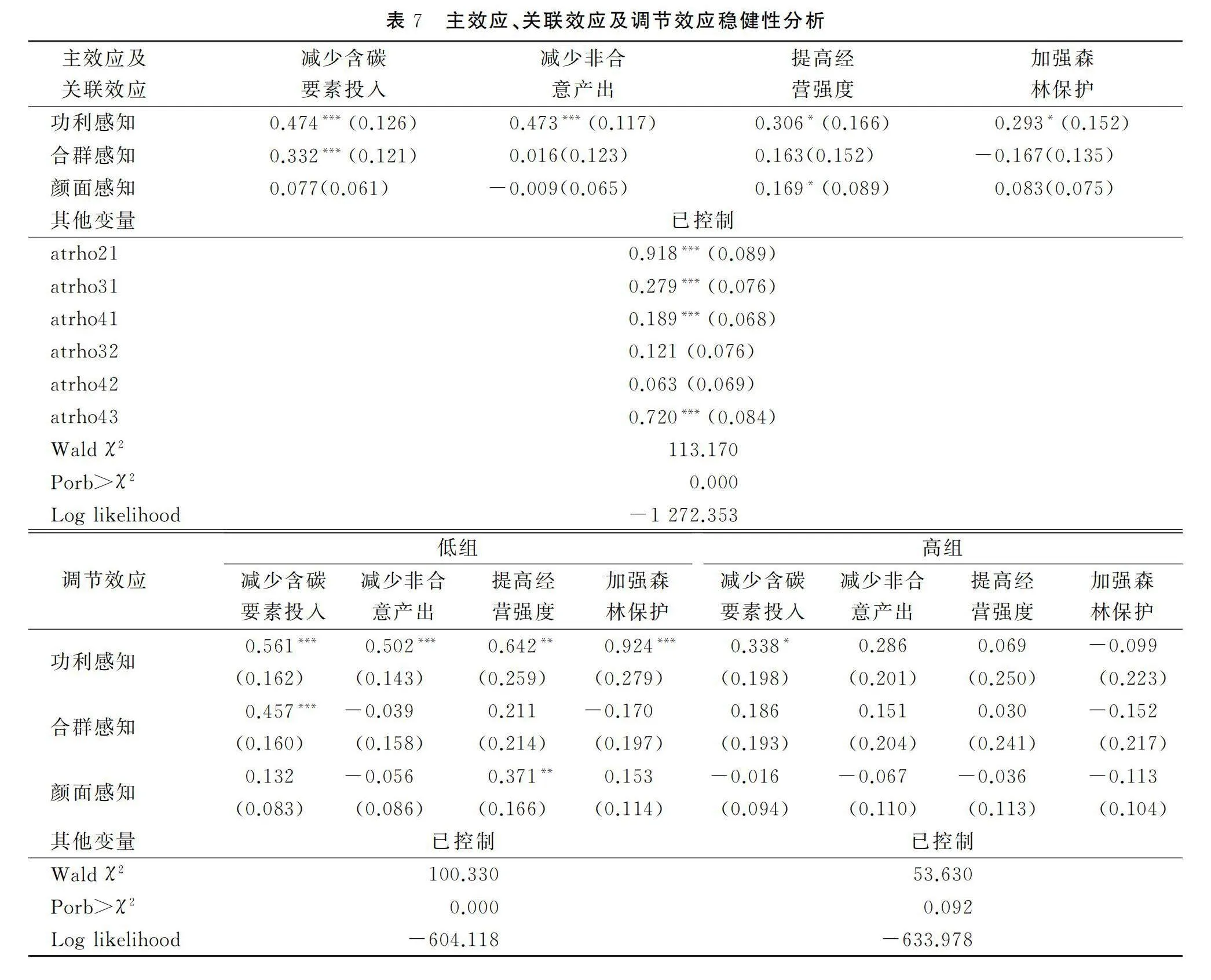

(五)稳健性检验

考虑到老龄化劳动力对新技术、新知识的接受能力较差,并且因传统经验的影响使其对低碳增汇措施的价值感知水平较低,借鉴王晓焕等[36]和薛彩霞等[37]的研究,以65岁以上劳动力占家庭劳动力的比例为界,剔除比例在50%以上的样本进行稳健性检验。从表7结果来看,农户功利感知对减少含碳要素投入、减少非合意产出、提高经营强度和加强森林保护皆有显著正向影响;合群感知对减少含碳要素投入具有显著正向影响;颜面感知对提高经营强度具有显著正向影响,主效应基本与前文保持一致。关联效应中atrho21、atrho31、atrho41和atrho43皆通过1%的显著性检验,且系数为正,关联效应的结果同样具有稳定性。调节效应中,社会权威分别在功利感知与减少非合意产出、提高经营强度、加强森林保护,合群感知与减少含碳要素投入,颜面感知与提高经营强度的关系中起负向调节作用,与前文的结果基本一致。

四、结论与政策建议

(一)结论

本文基于秦巴山区864份农户调研数据,运用多元Probit模型以及调节效应模型,探讨中国文化情境下价值感知对农户混农林低碳增汇措施采纳的影响,并分析不同措施之间的关联效应以及社会权威的调节作用。(1)农户减少含碳要素投入与减少非合意产出、减少含碳要素投入与提高经营强度、减少含碳要素投入与加强森林保护以及提高经营强度与加强森林保护措施之间存在互补效应。(2)功利感知对农户减少含碳投入、减少非合意产出、提高经营强度和加强森林保护措施均具有显著正向影响;合群感知对农户减少含碳要素投入措施具有显著正向影响;颜面感知对农户减少含碳要素投入和提高经营强度措施具有显著正向影响。(3)社会权威在合群感知、颜面感知与农户减少含碳要素投入行为,功利感知、颜面感知与农户提高经营强度行为,功利感知与农户加强森林保护行为的关系中起负向调节作用。

在当下乡村振兴政策背景与“碳达峰,碳中和”的战略规划下,中国农业的发展期望从单一“生产力尽速提高”转变为“产量、环保齐头并进”,农业低碳技术的推广已成为政府主管部门的重要工作任务之一。但在资源禀赋既定的前提下,农业的发展不仅依赖政策、制度这类外力,思想、价值观等农户自身内力同样也是重要的影响力量[38]。如今,农户采纳低碳农业技术已有显著增长,但大多数潜藏在绿色生产背后的并非农户自身思想观念的转变,经济利益、规避惩戒、随波逐流等原因的占比更多。因此,当下农业低碳技术在推广过程中所出现的“广而不精”、农户对于相应技术的认知浮于表面、部分技术推广缓慢乃至步履维艰等农业问题,本质上是政策推广的外力与农户价值认知的内力不自洽、不协调所导致。想要完成“产量、环保全都要”的农业绿色转型,必须实现外力与内力的自洽与统一,即广大农民“绿色生产”思想的真正觉醒。然而,个体思想并非一朝一夕可以改变,面对农业绿色转型紧迫性,农村“民间秩序”的利用则可以提供一条过渡路径。农村社会网络依托血缘与地缘形成,其中包含的“面子、人情、关系”对农户的驱动力与约束力不亚于经济货币与官方政策,当经济激励、惩罚管制等对农业低碳技术推广乏力时,以农村本土社会特征为切入点或许可以成为破局的关键。

(二)政策建议

基于以上研究结论,提出如下政策建议。第一,主管部门在技术推广过程中需关注不同措施与技术之间的关联效应,通过走访调研,实地试验等因地制宜地联立设计技术体系,以此实现农业低碳技术的联合推广。第二,在政策制定过程中,可从中国本土文化特征入手,从价值感知视角激发农户响应“双碳”目标的内生力量。一是在落实农技补贴等短期激励的同时,通过案例讲述、现身说法等宣传方式引起农户共鸣,使农户对此类技术的优势产生直观的感受,并通过网络社交平台,如微信群聊、公众号等,畅通农户与专家的交流途径,以降低学习成本,从而提高农户的经济利益感知,让农户在实施低碳增汇措施时“有动力”;二是政府也应通过传播沟通提高公众的情感调控能力,如利用当下主流短视频平台的影响力推动“低碳生产”这一类价值观念的传播,加速农户思维转变,促使他们形成“以实施低碳措施为荣”的积极情感态度,将面子观念与合群心理转变为促进农户低碳经营混农林的“利器”,让农户在实施低碳增汇措施时“有底气”。第三,要发挥农村党员和干部等的引领作用。定期对干部、党员等农村的权威、能人等进行培训,使其成为“双碳”相关政策的正确解读者与实践引导者,并通过传递信息、提供帮助、以身作则的“传、帮、带”方式带动农户实施低碳增汇措施。

参考文献:

[1] ZOMER R J,BOSSIO D A,TRABUCCO A,et al.Global Carbon Sequestration Potential of Agroforestry and Increased Tree Cover on Agricultural Land[J].Circular Agricultural Systems,2022(01):38-47.

[2] 平晓燕,王铁梅,卢欣石.农林复合系统固碳潜力研究进展[J].植物生态学报,2013,37(01):80-92.

[3] 张俊飚,何可.“双碳”目标下的农业低碳发展研究:现状、误区与前瞻[J].农业经济问题,2022(09):35-46.

[4] GRILICHES Z.Hybrid Corn:An Exploration in the Economics of Technological Change[J].Econometrica,1957,25(04):501-522.

[5] FEDER G,JUST R E,ZILBERMAN D.Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries:A Survey[J].Economic Development and Cultural Change,1985,33(02):255-298.

[6] SOMDA J,NIANOGO A,NASSA S,et al.Soil Fertility Management and Socio-economic Factors in Crop-livestock Systems in Burkina Faso:A Case Study of Composting Technology[J].Ecological Economics,2002,43(02):175-183.

[7] ARMSTRONG A,LING E,STEDMAN R,et al.Adoption of the Conservation Reserve Enhancement Program in the New York City Watershed:The Role of Farmer Attitudes[J].Journal of Soil Water Conservation,2011,66(05):337-344.

[8] CONNOR M,DE GUIA A H,PUSTIKA A B,et al.Rice Farming in Central Java,Indonesia—Adoption of Sustainable Farming Practices,Impacts and Implications[J].Agronomy,2021,11(05):881-889.

[9] 侯晓康,刘天军,黄腾,等.农户绿色农业技术采纳行为及收入效应[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(03):121-131.

[10] 张云华,马九杰,孔祥智,等.农户采用无公害和绿色农药行为的影响因素分析——对山西、陕西和山东15县(市)的实证分析[J].中国农村经济,2004(01):41-49.

[11] 曹光乔,张宗毅.农户采纳保护性耕作技术影响因素研究[J].农业经济问题,2008(08):69-74.

[12] 王爱民.劳动力转移、采纳成本与农户新技术采纳[J].农林经济管理学报,2015,14(03):302-308.

[13] 程秋旺,陈钦.面子观念视角下农户亲环境行为影响因素研究——以农户塑料袋重复利用行为为例[J].生态经济,2020,36(05):200-207.

[14] 刘浩,韩晓燕,薛莹,等.社会网络、环境素养对农户化肥过量施用行为的影响——基于东北三省741个玉米种植农户的调查数据[J].中国农业大学学报,2022,27(07):250-263.

[15] 费红梅,孙铭韩,王立.农户黑土地保护性耕作行为决策:价值感知抑或政策驱动?[J].自然资源学报,2022,37(09):2218-2230.

[16] 黄晓慧,王礼力,陆迁.农户水土保持技术采用行为研究——基于黄土高原1 152户农户的调查数据[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(02):133-141.

[17] 吴璟,王天宇,王征兵.社会网络和感知价值对农户耕地质量保护行为选择的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(06):138-147.

[18] 陈宏伟,穆月英.政策激励、价值感知与农户节水技术采纳行为——于冀鲁豫1 188个粮食种植户的实证[J].资源科学,2022,44(06):1196-1211.

[19] 李劼,徐晋涛.我国农业低碳技术的减排潜力分析[J].农业经济问题,2022(03):117-135.

[20] 周伟.森林碳汇供给的激励机制研究[D].广州:华南农业大学,2017:40.

[21] 毛欢,罗小锋,唐林,等.多项绿色生产技术的采纳决策:影响因素及相关性分析[J].中国农业大学学报,2021,26(06):231-244.

[22] 李想,穆月英.农户可持续生产技术采用的关联效应及影响因素——基于辽宁设施蔬菜种植户的实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(04):62-68.

[23] ZEITHAML V A.Consumer Perceptions of Price,Quality,and Value:A Means-end Model and Synthesis of Evidence[J].Journal of Marketing,1988,52(03):2-22.

[24] 晋荣荣,李世平,南灵.资本禀赋、感知价值、政府补贴对农户清洁取暖采纳行为的影响[J].资源科学,2022,44(04):809-819.

[25] 贺雪峰.农民价值观的类型及相互关系——对当前中国农村严重伦理危机的讨论[J].开放时代,2008(03):51-58.

[26] 潘煜,高丽,张星,等.中国文化背景下的消费者价值观研究——量表开发与比较[J].管理世界,2014(04):90-106.

[27] 张新光.质疑“皇权不下县”:基于宏观的长时段的动态历史考证[J].华东理工大学学报(社会科学版),2007(01):85-94.

[28] 王印红.非市场交易:中国传统乡村社会集体行动的再解释[J].农业经济问题,2021(07):78-90.

[29] 韩燕,何欢,张琴,等.宗族组织、权威人物和农民进城对农村公共物品供给的影响——以川南乡村筹资修建“户户通”公路为例[J].公共管理学报,2021,18(02):105-114.

[30] 罗博文,吕悦,余劲.村干部角色与乡村治理有效性——基于秦甘滇三村的案例分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(04):17-26.

[31] 盖豪,颜廷武,张俊飚.感知价值、政府规制与农户秸秆机械化持续还田行为——基于冀、皖、鄂三省1 288份农户调查数据的实证分析[J].中国农村经济,2020(08):106-123.

[32] 潘丹,孔凡斌.养殖户环境友好型畜禽粪便处理方式选择行为分析——以生猪养殖为例[J].中国农村经济,2015(09):17-29.

[33] 贺雪峰,董磊明.中国乡村治理:结构与类型[J].经济社会体制比较,2005(03):42-50.

[34] 贺雪峰,刘锐.熟人社会的治理——以贵州湄潭县聚合村调查为例[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009,26(02):111-117.

[35] 张郁,万心雨.个体规范、社会规范对城市居民垃圾分类的影响研究[J].长江流域资源与环境,2021,30(07):1714-1723.

[36] 王晓焕,李桦,张罡睿.生计资本如何影响农户亲环境行为?——基于价值认知的中介效应[J].农林经济管理学报,2021,20(05):610-620.

[37] 薛彩霞,姚顺波,李桦.环境情感与技能对秦巴山区茶叶种植户亲环境行为的影响[J].长江流域资源与环境,2021,30(09):2287-2298.

[38] 周晓庆.从农村社会文化传统看当代中国农业的演变[J].古今农业,2003(04):20-27.

The Impact of Value Perception on Farmers’ Adoption of Low-carbon and Sink-increasing Measures for Agroforestry in the Context of Chinese Culture

XUE Caixia,HOU Guangjian*

(College of Economics and Management,Northwest Aamp;F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:Agroforestry is an eco-agricultural model that can efficiently utilize natural resources and mitigate climate change.Farmers’ low-carbon and sink-increasing measures for agroforestry have an important impact on their contribution to the “double carbon” goal.Based on 864 survey data in Qinba Mountain Area of southern Shaanxi,this paper uses the multivariate probit model and the moderating effect model to explore the impact of value perception on farmers’ low-carbon and sink-increasing measures for agroforestry under the Chinese cultural context,and analyzes the correlation effect between different measures and the moderating effect of social authority.The results show that:(1) There is a complementary effect between reducing the carbon-containing factor input and other measures,increasing management intensity and strengthening forest protection.(2) Utilitarian perception has a significant positive impact on all low-carbon sink-increasing measures,gregarious perception has a significant positive impact on reducing carbon-containing factor input,and facial perception has a significant positive impact on reducing carbon-containing factor input and increasing management intensity.(3) Social authority plays a negative moderating role between gregarious perception,facial perception and reducing carbon-containing factor input,between utilitarian perception,facial perception and increasing management intensity,and between utilitarian perception and strengthening forest protection.Based on this,it is suggested that the government should start from the characteristics of China’s local culture,stimulate the endogenous power of farmers to respond to the “double carbon” goal,and give full play to the synergistic effect between different measures and technologies,so as to promote the long-term development of agroforestry emission reduction and sink increase.

Keywords:Qinba Mountain Area in Southern Shaanxi;value perception;characteristics of rural society in China;agroforestry;correlation effect

(责任编辑:杨峰)