现象学视域下农村集体经济的本质再诠释

2025-01-13李林峰刘启明饶静

摘 要:鉴于当前政策、理论和实践领域对农村集体经济本质缺乏共识,本研究采用胡塞尔现象学的方法论,特别是一般现象学还原、本质还原和先验还原等技术,系统地审视了“农村集体经济应该是什么”这一核心议题。通过全面梳理当前对农村集体经济的多维认知,从而为其本质探索提供更为宽广的视角。在搁置既有认识的基础上,采用更加开放的态度识别出土地集体所有制是农村集体经济的共相,这一发现为理解其本质提供了关键线索。进一步从源初意向性与结构性剖析农村集体经济,揭示其本质在于注重公正,并凸显了其深厚的社会性和伦理性。这种本体论式反思既验证了马克思主义理论关于集体所有制经济的科学性及其生命力,更展示了中国农村集体经济独有的文化烙印。同时,跨学科的研究方法或为理解农村集体经济提供了新的视角,为推动其持续健康发展提供有益的思考。

关键词:农村集体经济;现象学;本质

中图分类号:F321.32

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0060-09

收稿日期:2024-02-26

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.08

基金项目:国家社科基金重点项目(21AZD079)

作者简介:李林峰,男,中国农业大学人文与发展学院博士后,中共江西省委党校助理研究员,主要研究方向为基层治理与集体经济。

*通信作者

引 言

党的二十大报告指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”以及“巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济”。新型农村集体经济在乡村的重要性不言而喻,它的发展不仅直接关系到乡村的繁荣与进步,更是实现中国式现代化的重要途径之一。众所周知,集体经济是马克思在1874年对俄国农业公社评论时提出的一个抽象化概念[1]。随时间的推移,农村集体经济不断被赋予了新的内涵。当前,各地都在致力于发展壮大新型农村集体经济,地方对其考核通常是紧盯可量化的集体经营性收入,而对其本质的理解并未达成[2-3]。鉴于发展新型农村集体经济的要求,深化对其本质的理解就显得尤为迫切。

在探讨农村集体经济本质时,学界的观点呈多样性。杨团等强调农村集体经济本质是在国家与农民、集体与个人之间建立起互为促进的关系[4];韩松认为是要实现集体所有资产增值和集体成员利益[5];李韬等将其视为合作经济[6]。部分学者从实践出发,识别农村集体经济具有财产合并且否认私人产权[7]、集体土地所有制及其基础上适应社会主义市场经济体制[8-9]等关键特征。还有学者基于马克思主义合作理论,发现当前农村集体经济的典型特征是集体所有与股份合作,并仍具有马克思所期望的公社特征[10-11]。针对学界对农村集体经济本质认识上的分歧,或许需要从哲学层面思考,而非仅从一般性经验总结而来。

一、理论框架:胡塞尔现象学理论

“每个系统存在一个最基本的命题,这个命题不可违背,更不可删除。”[12]也就是说,探究农村集体经济的本质是为了揭示其作为一种社会经济现象所蕴含的底层涵义。现象学理论是一种探求事物本质的哲学理论,其主要是通过对事物的直接感知和描述,探究事物的真实本质。相较于其他理论,现象学理论提供了一种独特的视角,主张摒弃先入为主的预设和假设,从实际观察和描述中探究事物的真实面貌,了解它的本质属性[13]。相较于以往研究,采用现象学理论研究农村集体经济本质是一个比较合理且有效的方法。

现象学理论是20世纪哲学重要分支之一,由埃德蒙·胡塞尔创立。胡塞尔试图通过“现象学”的方法重新审视哲学和科学的基础,以“回到事情本身”的哲学立场和“哲学作为严格科学”的理想探究存在与思维的关系[14]。它主要关注现象的本质及其如何呈现给人类。同时,现象学也是一种描述现实世界的方法论,强调从经验和直接观察出发,以规避对现实世界的理论假设和偏见。

胡塞尔现象学方法论的步骤如下。首先是悬搁,又称一般现象学还原或去加括号法[15],胡塞尔认为一切事情的经验都应在悬置之列。也就是说,“回到事情本身”要通过悬置剔除前人的所有判断,尽可能地去除附加理解的干扰。其次是还原。在通过悬置揭露纯粹意识体验领域后,可以对此执行一连串的现象学还原。一是本质还原。对作为意识对象之事物的本质先天性意义进行统握,即通过悬置判断把目光集中于什么是事物向人们直接呈现的方面,其向人们显现出来的与存在于它们之中的共同规定性,又称共相共相(universal),是一个常用哲学词汇,简单地说就是共有的东西,可以理解为普遍、一般和“类”,与“个别”相对。。二是先验还原。把存在全部悬置,达到纯粹意识现象领域,借以厘清超验意识的结构,尤其是回溯意识之源初建构的动机。换言之,所谓先验还原,是指将我们在日常经验中的先验观念和假设挖掘出来,强调源初意向性与构造性依据现象学理论,意向性指的是意识活动总是指向的某个对象,而构造性是现象如何被意识所构造和呈现。其中,在意向性与构造性之中其源初指向与构造尤为重要,因它构成了意识活动与目标对象之间最为基础且直接的联系。,进而探究它们的本质和意义[16]。

人类背负着过去的意识,并且带着对未来的美好想象来理解和批判当下的现实,这可能会对“是什么”产生不同的理解,对以上情况的诠释、理解与批判适用于现象学方法去加以分析。本研究聚焦于农村集体经济这一独特的经济形态。学界关于其“是什么”有多样化的解读;现实复杂的农村集体经济同样表明,现象学方法在其研究中具有一定的适用性和解释力。有鉴于此,本研究拟采用胡塞尔现象学方法对农村集体经济进行深入剖析,通过了解其本质及其基本结构,以期回应“农村集体经济应该是什么”这一议题。

二、一般现象学还原:对农村集体经济的认知判断

(一)对农村集体经济的不同理解

根据一般现象学还原方法,要对农村集体经济悬置判断,须把当前各界对其的认知判断梳理清楚。目前农村集体经济的内涵在学术界仍存有争议,比如“集体经济”是否等同于“集体所有制经济”;集体所有权之上的个体经济是否属于集体经济的范畴以及其边界和功能等问题[17-18]。对于农村集体经济的特性,政策、理论以及实践,学者们基于各自的观察和理解给了不同的观点。鉴于此,本研究结合文献的同时还通过多渠道包括文献梳理、线上微信、邮件方式询问与线下实地访谈等;基于学术规范与道德考虑,下文相关访谈引用进行了标号且匿名化处理。收集各界对农村集体经济的认识,就“农村集体经济是什么或您理解中的农村集体经济是什么”等问题,咨询了包括政策、理论与实践界在内的相关人士近百人,反馈信息经整理分类如下。

一是制度安排说。这一观点支持者认为对农村集体经济的理解要紧扣制度和政策。鉴于中央相关政策文件中鲜有对农村集体经济内涵的明确表述,因此须将涉及集体经济的中央政策文件综合分析,这包括《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国土地管理法》(2019修)与《中华人民共和国民法典》等重要法律。根据土地等生产资料集体所有的制度安排,不少学者据此认为农村集体经济是农地这一农业基本生产资料归部分劳动者集体共同所有的公有制经济[19]。同时,部分学者与官员认为农村集体经济的定义在文件《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》已较为明确。此外,源于农村土地集体所有制的制度安排,有学者认为任何建立在集体资产基础上的经济活动,都可视为农村集体经济的一部分[20]。

二是集体收支说。相较于制度安排说,农村集体收支说主要源于实践经验总结。有学者从实践出发,强调对农村集体经济的考察不要仅悬浮于“政策”文本之上,还要立足于当前实践,重点考虑当前农村一线干部及群众对农村集体经济的认知[21]。由此,这类学者认为农村集体的收益用于公共开支都可归为农村集体经济。本人在安徽省、浙江省等地调研中发现基层确有类似观点的表述。具体来说,在以村支书为代表的村干部群体看来,“对村集体经济运行情况进行检视的最直接方法就是从财务入手,即村集体的收入用于集体事务支出就是村集体经济。”(20211024AGC)村民对农村集体经济的认知则更为直接,在他们看来,“凡是归于村集体的收入且能用于集体的钱应该都是农村集体经济。”(20220813WYC)可见,集体收支说较为通俗易懂,易被各地实践者所认可。

三是治理工具说。当前此观点的支持者主要来自以贺雪峰为代表的华中乡土学派,他们认为农村集体经济不能紧盯着表象,应从发展壮大农村集体经济的目的与方向去思考。据此,他们认为农村集体经济应是中国乡村特色治理内容的一部分。治理工具说并非只有部分华中乡土学派持有,同样也得到了其他学者与基层政府人员的支持,浙江省开县农经站负责人认为“当前浙江省主抓农村集体经济发展,实质可能是农村集体经济是乡村治理的重要内容,并作为乡村治理的重要抓手。”(20211028CYS)此外,还有学者从财会视角提供了类似的解释,认为“乡村振兴的关键在于乡村治理,但是乡村治理缺乏可量化考核指标,而农村集体经济是一个比较好量化的考核指标。”(20210721HRL)

四是集体功能说。农业农村现代化是国家现代化的重要组成部分,部分学者结合历史与实践认为,中国现代化是靠国家与市场力量两驱推进,新中国成立后相当长的一段时间内集体在农村发展中的作用尤为重要[22]。从当前现状来看,基层治理工作也迫切需要重拾农村集体“统”的能力,进而弥补国家与市场功能的缺失与不足。从这方面来讲,对农村集体经济判断要关注村集体功能的发挥,在与试验改革区村干部的访谈中也得到了类似回应,他们认为“市场经济下的村民各顾各的,村集体不再像以前那样团结,农村集体经济可能是重新把村民组织起来的黏合剂。”(20210520SX)

综上,基于文献与实地调研发现,当前对农村集体经济存在制度安排、集体收支、治理工具与集体功能四种不同的观点,每一种观点的背后有来自政界、学界与实践界的支持者。

(二)对农村集体经济的部分共识

当前对于农村集体经济内涵争议既涉及法学、农业经济、公共管理等诸多学科,亦受到包括政策、理论与实践界的密切关注。分歧之外,目前理论层面对当前农村集体经济存在以下共识,具体来说:一是关键要素是集体所有权[23-24];二是成员边界、产权结构是清晰的[25-26];三是既可以劳动联合、资源联合,也可以资本联合,且是自愿基础上的联合,收入分配实行按劳分配和按生产要素分配相结合[17,27];四是经营方式的多元化与多样化[28-29]。

政策、理论与实践界对农村集体经济整体性概念尚处于探索、形成过程中,虽然在产权归属、产权结构与经营方式等方面达成了初步共识,但对其本质认识依旧未统一。需要指出的是,当前各界对农村集体经济的争议与共识主要基于经验观察,属于间接知识,而非直接知识。为了更好探析农村集体经济本质,无限接近其本原,依据胡塞尔现象学方法,需要规避既有知识的干扰以防掉入固有认知的窠臼,以进行现象学还原。

三、本质还原:农村集体经济演变中的共相

自新中国成立以来,农村集体经济发展历程体现了与中央宏观政策变化紧密相关和与地方微观实践密切相连的特点。为了深入理解农村集体经济本质,需要寻找出其普遍性规律。最佳方法是通过长时段观察中国农村集体经济的演变历程,从中寻找出农村集体经济的共相。

(一)“计划”的农村集体经济(1953-1977年)

新中国成立后“耕者有其田”的土地改革解放了农村生产关系,形成的是农村个体经济。但是,农村依然面临着牲畜和生产工具匮乏、分布不均以及潜在贫富两极分化的情况。基于对客观形势的冷静分析,1951年12月中央倡导农民在自愿互利的基础上开展互助合作。在实际生产中,互助组的成员通常会共同制订生产计划,根据各自的资源和能力进行合理分工,实现劳动力、农具等生产要素的优化配置。为进一步促进农业生产发展,1955年中央开始对农民互助组进行了有意识的引导,这就是后来被学界称之为的初级合作社时期。初级社通常拥有更多的集体资产和生产资料,能够更好地进行统一规划和组织生产。

为了最大限度地集中农业剩余支持重工业优先发展的战略,中央政府计划着手对农业进行社会主义改造,由起初的鼓励为主逐渐转变为强制性地推行农业生产合作社。相比于互助组和初级社,高级社在生产和管理上更加统一和集中。其中,1956年在政府文件中首次出现“集体经济”的提法,并搭建了较为完善的集体经济制度体系,规定资产归集体所有,集体共同劳动,同工同酬。随着全国范围内农业社会主义改造的基本完成,土地所有权由农民个体私有变为集体公有,农村集体经济在中国正式形成。

为了进一步稳固社会主义制度,中央在1958年秋作出以人民公社取代农业高级社的决策,从而开启“三级所有,队为基础”的发展阶段。这一决策旨在通过国家的统一规划和调配,集中力量推进农业生产。人民公社模式下,劳动力、物资以及收益均实现统一管理和调配,这不仅是当时发展自主工业化的必然选择,也是在面临内外交困下的无奈之举。在这一阶段,国家集中资源建设一批大型农田水利等基础设施,这些设施不仅在当时起到了关键作用,更为后续的农业生产以及工业发展奠定了坚实的基础。然而,由于当时的生产关系过于超前于生产力的发展需求,这种低水平的规模生产未能产生预期的规模效应。

整体来说,该阶段的农村集体经济呈现出“计划”的特征,基于马克思恩格斯与列宁的合作经济理论以及中国实际,其发展体现在自上而下的生产计划,依据计划的统一生产共同劳动、按统一标准的分配,是对种植和产量的计划。因此,可以把该阶段总结为“计划”的农村集体经济。

(二)偏“分”的农村集体经济(1978-2011年)

随着“一大二公”弊端日益显现,人民群众对公社体制改革的呼声高涨。时任农村工作负责人的杜润生指出:“农业农村发展滞后的根源在于实行了过于单一且过分集中化的制度。”[30]基于对历史反思和全国实地调研,中央在“宜分则分、宜统则统”原则下探索出以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,即土地和生产性固定资产基本上平均分配到户,村集体只保留少量机动地。改革并未改变土地等基本生产资料集体所有的性质,而是实现了所有权与经营权的适度分离[31]。其中,以农户或小组为承包单位体现了“分”的精神,而坚持土地等基本生产资料的公有制和某些统一经营的职能则体现了“统”的原则[32]。为进一步巩固和完善家庭承包制度,中央在1982年至1986年间连续发布了五个中央“一号文件”,推动家庭联产承包责任制全面实施。随着改革的深入,尽管有如南街村等部分地区坚守集体模式,但多数村庄在实践中普遍呈现出“轻集体、重家庭”的倾向。这倾向引发了一系列问题,如农村集体经济组织的收入来源局限于机动田、水塘等承包收入,集体经济组织对土地的控制力逐渐减弱,以及许多村庄呈现“空壳村”的趋势。

此外,在改革开放初期,集体经济还有以社队企业为基础的乡镇企业的蓬勃发展。乡镇企业最初源于乡村集体企业,后迅速演化以集体经济为主体,同时融合多种经济成分的格局,以“苏南模式”和“温州模式”为代表。随着市场经济的发展,原农业部于1990年对乡镇企业进行调整和改制,将乡镇企业与农村集体经济进行剥离,以保护更为脆弱的农村。在乡镇企业改革的同时,中央政策也作了相应的调整,1997年中央鼓励资本与劳动联合参与集体经济发展。进入21世纪,党和国家以减轻农民负担为中心,出台了系列惠农、利农与助农的政策,进一步理顺国家、集体和农民之间的分配关系。

整体来说,该阶段实际是以偏“分”为主线,即土地承包经营权分配到户,在完成农作物征缴任务之外的收益归农民个体。随着个体经济的发展,村集体不再绝对掌握生产资料,除留有少量集体土地的村庄之外,不再从生产中获得收入,个体经济的活跃度远高于集体经济。因此,1978-2011年可归为偏“分”的农村集体经济阶段。

(三)重“统”的农村集体经济(2012年至今)

2012年以来,中央再次高度重视农村集体经济。一方面偏“分”的农村集体经济发展呈进一步分化趋势,导致“分的充分,统的不够”的问题;另一方面,亟需建设与市场经济相适应的农村集体经济制度。针对以上问题,党的十八大后中央关于集体经济的改革呈现权力下放、正式化、统一化与法制化的态势。具体来说,2015年起中央推出农村集体资产改革试点,引导农村集体经济以集体资产、资源与资金等要素为纽带,在“分”的基础上以土地股份合作、农业生产经营合作等形式实现联合发展,以实现生产的适度规模化和现代化。

为做大做强新型农村集体经济与实现共同富裕,中央于2016年起实施农村集体产权制度改革,通过开展集体资产清产核资、明确集体资产所有权与强化农村集体资产财务管理,构建现代农村产权制度并推进集体资产股份合作,以盘活农村集体资产。2018年底,修改后的《中华人民共和国农村土地承包法》强调农村土地承包实行“三权分置”,使得农村集体经济组织可以统筹更多的农村承包地,进一步释放农村土地资源在农村集体经济发展中的潜力。

政策的导向反映在实践之中。自党的十八大以来,各地在农村集体经济实践探索中,统一经营与村集体的作用提升至更重要的位置。由于区域间发展的不平衡性和发展阶段的差异性,农村集体经济统一经营形态与经营体制呈现以下类型[33]:一是“集体所有、统一经营”,基本形式是乡联社;二是“三级产权三级是指乡镇级、村级与组级。,多层经营”,基本形式是跨村联营公司;三是“集体为主,双层经营”,基本形式是村土地股份合作社;四是“农户投资,多层经营”,基本形式是公私联合的股份合作制。

整体来说,该阶段是对“统”的回归,与前一阶段近乎放任的状态相比,围绕土地使用效率的提升,开始推动土地规模化经营,村集体对资源统筹利用的“统”的功能被强化,开展规模化经营和产业链延伸等的尝试由点及面扩展至全国范围,新业态不断涌现,村集体收益能力获得提升。期间,产权制度改革和“三权分置”措施的实施为村集体主导的土地流转提供了政策支持,也为村集体获得收益开拓了新途径。因此,该阶段可以总结为重“统”的农村集体经济。

胡塞尔现象学本质还原理论探求从直观直达变中之不变、稳定有序的结构,即事物的共相。根据农村集体经济演变历程,可大致划分为三个阶段:计划、偏“分”与重“统”的农村集体经济。每个阶段的特点与当时的历史情境密不可分,相较于计划的农村集体经济功能的明晰性,偏“分”与重“统”的农村集体经济其目标与功能呈现出阶段性特征。在计划的农村集体经济阶段,农村集体经济合作层次从生产的互助到生产资料的合作,再到基本囊括农村社会所有元素的合作,集体合作的层次越来越高,尤其是农村土地资源的集体化程度。在双层经营阶段,不管是偏“分”抑或是重“统”的农村集体经济,集体土地所有制依旧是农村集体经济的核心。换言之,农村土地集体所有制是中国农村集体经济的基础,这与习近平总书记关于“农村土地属于农民集体所有,这是农村最大的制度”的重要论断相呼应[34]。

综上,农村集体经济的发展既与宏观政策变化紧密相关,又与社会主义市场经济密切相连。尽管农村集体经济的不同阶段侧重点存有差异,但集体土地所有制始终是其最为根本的保证与显著的特征。也就是说,纵观中国农村集体经济历史演变,农村集体经济的共相是农村土地集体所有制。

四、先验还原:面向“农村集体经济”本身

按照胡塞尔现象学方法,本质还原之后可进行更加彻底的先验还原,以进一步面向事情本身。为更深入地理解农村集体经济的本质,接下来将从其源初的意向性和构造性对其进行还原。

(一)平均地权:农村集体经济意向性阐释

要探究农村集体经济的源初指向,须回溯中国土地思想的历史。在20世纪,关于农地制度的思潮是均平思想,这一思潮的具体表现为“平均地权”的提出与实践,其产生源于近代土地私有产权及其交易导致的土地集中与农民破产的现象。孙中山先生作为平均地权思想的倡导者,其思想体系既植根于近代西方政治思想,又融合了他对当时社会的深刻洞察,认为土地作为社会财富的基础,其分配不均不仅加剧了社会贫富差距,更是近代中国贫困和社会动荡的根源所在;并指出只有通过平均地权,实现“土地国有”,才能从根本上解决这一问题,改善近代中国积贫积弱的境况[35]。鉴于近代中国尖锐的人地矛盾,中共自成立之初便对土地问题给予了高度关注。作为党的杰出领导人,毛泽东洞察到中国革命的基本问题实际上就是农民的土地问题。在面临内忧外患的局面下,毛泽东及其他共产党人不仅汲取了马克思、恩格斯和列宁关于土地公有制理论的精髓,承袭了革命先驱孙中山的地权思想,还融入了中国传统文化中的大同理念。中共通过对系列理论的吸纳与创新,形成了以“平均地权”理念为基础的土地集体所有制,贺雪峰等学者将该制度概括为“地利共享”[36]。

为实现平均地权,中共近现代的土地政策并非墨守成规,而是紧跟革命阶段与社会主要矛盾的演变作了相应的调整。具体而言,在土地革命时期,中共致力于推行平均分配土地,废除地主土地所有制,确立农民土地所有制。进入抗日战争时期,为凝聚一切抗日力量,中共实施“双减双交”“双减双交”政策:抗日战争时期,中共采取了“双减双交”政策,即地主减租减息;农民交租交息。政策,旨在通过调整土地关系,减轻农民负担,广泛动员社会各界参与抗日战争。人民解放战争时期,中共在解放区推行耕者有其田的制度,确保土地直接分配给实际耕种的农民,切实保障其土地权益。在新民主主义革命时期,中共的土地政策调整不仅是对广大农民土地诉求的积极回应——实现平均地权,更是为了最大限度地团结社会力量。均平思想在新中国成立后的农村土地集体所有制设计中同样得到了体现。20世纪中后期,新中国在土地问题上进行了两次重要的平均地权尝试。第一次发生在1950年前后,主要着眼于土地所有权的平均分配;第二次则是1981年,针对土地使用权的平均分配[37]。这两次尝试分别针对土地所有权与使用权的不同层面,体现了我党对土地政策的灵活调整,以满足农民对土地公平分配的持续诉求。

总的来说,平均地权的理念在于追求公平,以平均分配土地资源改善社会财富分配,实现理想中的“均富社会”,从而使整体社会更加公平正义。随着时代的发展,中国农村土地制度不断演变,但以“均平”思想为内核的平均地权始终内嵌于其中,并成为推动农村土地制度变革的重要动力。

(二)效率与公平:农村集体经济构造性阐释

在19世纪欧洲工业革命的背景下,马克思认为农村经济是由大地主、资本家主导,是不平等与低效的,缘由是资本的逐利性导致资本家对工人阶级的剥削和资源的错误分配[38]。马克思提出的解决方案是生产资料改由工人阶级拥有和控制,发展集体所有制经济,在公平的基础上实现效率的最大化[39]。可见,马克思为了反对资本剥削,对农村经济的构想是兼顾公平与效率原则下的集体所有制经济。

马克思主义理论漂洋过海传入近代中国,当时的中国农村经济正处于近乎停滞状态,占人口大多数的农民受到富裕地主而非资本家的压迫和剥削。毛泽东敏锐地察觉到这一点,在继承马克思主义在发展农村经济要注重公平,同时兼顾效率原则下,他结合本国实际情况认为,释放中国农村经济潜力的关键在于通过建立生产资料的集体所有制来实现;在他看来,集体所有制将使农民能够一起工作,集中他们的资源并提高他们的生产力;他还认为可以借鉴苏联经验建立合作社,通过集体管理和经营农民的农场,提高效率和生产力的同时减少农民对地主的依赖[40]。可见,在毛泽东构想中,农村经济发展要兼顾公平与效率。

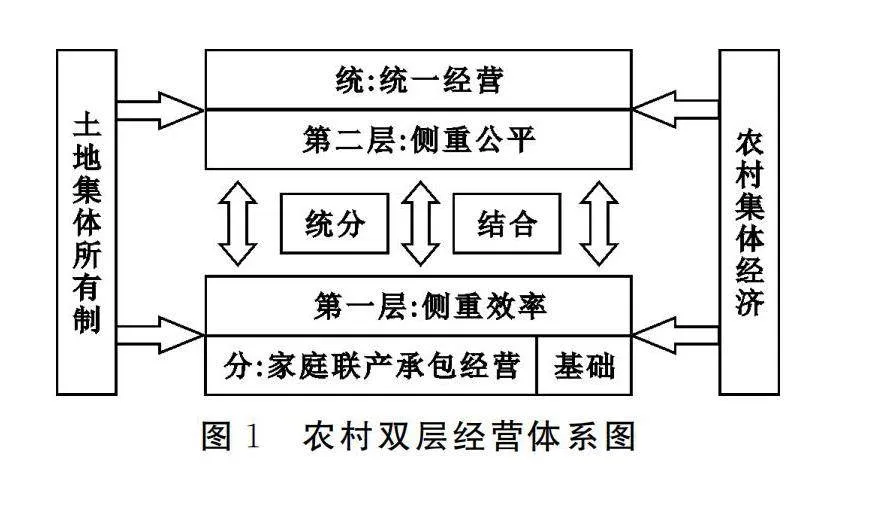

遵循毛泽东对农村经济的构想,新中国实现了农村土地集体所有制,后随生产资料合作的日益扩大,逐步走上了“一大二公”极端失衡的结构,这虽较好地实现了公平,却并未实现高效。针对于此,改革开放后探索出了统分结合的双层经营体制,在不失公平的前提下追求效率。党的十五届三中全会对农村集体经济结构作出明确表述,“家庭联产承包制而形成的农户经济作为农村集体经济的一个层次、一种有效经营方式,其转型发展程度对农村集体经济收入有重要影响”。即言之,农村双层经营体制下的第一层家庭联产承包经营是基础,代表着“分”的精神更侧重于“效率”;而第二层集体统一经营形式是“统”的功能,更侧重于“公平”,二者共同构成在土地集体所有制下的农村集体经济。同时,农村集体经济的“统”与“分”之间并非此消彼长的关系,而是互为补充、共同发展的关系。国家目前倡导实现统分相结合有机融合,即是要兼顾效率与公平(见图1)。这正与习近平所强调“公平要建立在效率的基础上,效率也要以公平为前提才得以持续”的论断相契合[41]。

(三)追求公正:农村集体经济的本质体现

农村一系列改革中不变的是坚持农村土地集体所有制。无论是改革开放前的“计划”,还是改革开放后的偏“分”,抑或新时代以来的重“统”,都是调整生产关系以适应生产力发展的要求。正如陈锡文所强调的,社会主义所有制改造预设公有的前提[42]。解放时期的土改是根据地区开展的,可以说是在区域内实现公平,而非全国性的公平,比如说中国人均耕地面积较小,各地区之间的发展存在不小差距。一些欠发达地区农业发展亟需提高生产效率,而另一些地区的农村则面临着“一家一户不好办、办不了”的困境。这同样体现在不同时期实践之中,在集体化时期,农村集体经济承载着依靠集体的力量弥补个人力量的不足,以集体力量推进效率的提升。改革开放后,为破除人民公社“窝工”与“大呼隆”等弊端,把土地经营权公平地分配到户,以调动人民群众生产的积极性进而提升效率。这期间不少地方还探索出了“两田制”,即责任田与口分田。在坚持家庭经营这一基本制度不变的前提下,打破了按人均田经营的格局,很好地体现了公平原则;又考虑到了多数农民还不愿意放弃土地这一客观诉求,也较好地体现了效率原则。

党的十八大以来,为了提高集体资产的使用效益,使农村经济活力得以充分释放,党和国家从农村生产要素市场、集体资产权能以及农村集体经济运营新机制方面推出了系列综合改革,其中包括农村土地“三权分置”、林权改革与闲置宅基地改革等。浙江省的实践证明,农村集体产权制度改革后的农村集体经济,不仅可以“做大蛋糕”还可以“分好蛋糕”。此外,发展农村集体经济还可以增加集体成员的财产性收入,防止两极分化,实现共同富裕,这正切合了邓小平1990年关于中国农业的改革和发展需要“两个飞跃”两个飞跃:第一个飞跃是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制;第二个飞跃是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。的论断。

从意向性来说,近代以来的土地政策一脉相承,追求的是平均地权,即确保土地资源的公正分配和社会成员间的平等权益,这体现其社会性的特征;从构造性来说,农村集体经济的不同经营层次侧重点有所不同,但兼顾公平与效率是最终指向,体现其伦理性的一面,即追求经济发展的同时,不忘社会责任和道德准则。结合二者可知,公正性贯穿着农村集体经济发展始终。这种公正不仅体现在土地资源的公平分配上,也体现在农村集体经济的各个环节之中。因此,农村集体经济的本质可以归结为注重公正,既彰显了其深厚的社会性,又体现了其不可或缺的伦理性。

五、结 语

发展农村集体经济不仅有利于农业生产和农户摆脱贫困,还有利于构建乡村共同体与建设和美乡村。然而,当前政策、理论和实践层面缺乏农村集体经济的本质共识,种种认识误区给当前发展壮大农村集体经济造成了实践困境。因此,拨开层层迷雾探讨农村集体经济的本质内涵就显得格外重要。鉴于中国农村集体经济的曲折发展历程,复杂的政策演变,运用一般现象学还原、本质还原和先验还原等现象学理论方法对其进行剖析后发现,农村集体经济本质是追求正义性,凸显了其深厚的社会性和伦理性,这从侧面验证了马克思主义理论关于集体所有制经济的科学性及其生命力。

通过农村集体经济本体论层面的探讨,本研究或可以得到以下启示。首先,对于政策制定者而言,明确农村集体经济的本质内涵,为其制定和调整相关政策、指导农村集体经济健康发展提供启迪。其次,对于农村集体经济的参与者,深刻理解集体经济的本质,有助于其更好地认识自己的权利和义务,平衡集体经济内部的公平和效率。最后,对于农村集体经济本身而言。中央已明确农村土地二轮承包到期后再延长三十年,目前的社会背景与当初土地承包经营权直接分配到户已有显著不同,土地流转正日渐成为趋势。在此背景下,如何有效发展农村集体经济,同时确保其内核的公平性得以维系,成为接下来值得思考的问题。

参考文献

[1] 马克思思恩格斯全集(第18卷)[M].北京:人民出版社,1964:690-695.

[2] 胡颖廉.市场和社会共塑:新型农村集体经济发展路径——基于51位县委书记访谈文本的扎根理论研究[J].经济社会体制比较,2023(05):54-64.

[3] 赵黎.发展新型农村集体经济何以促进共同富裕——可持续发展视角下的双案例分析[J].中国农村经济,2023(08):60-83.

[4] 杨团,刘建进,仝志辉.烟台经验:党组织在乡村振兴中发挥的作用和潜力[J].经济导刊,2021(08):23-27.

[5] 韩松.论农村集体经济内涵的法律界定[J].暨南学报(哲学社会科学版),2011,33(05):54-64.

[6] 李韬,陈丽红,杜晨玮,等.农村集体经济壮大的障碍、成因与建议——以陕西省为例[J].农业经济问题,2021(02):54-64.

[7] 韩俊.关于农村集体经济与合作经济的若干理论与政策问题[J].中国农村经济,1998(12):11-19.

[8] 戴威,陈小君.论农村集体经济组织成员权利的实现——基于法律的角度[J].人民论坛,2012(02):20-23.

[9] JAMES K K.Equal Entitlement Versus Tenure Security Under A Regime of Collective Property Rights:Peasants’ Preference for Institutions in Post-reform Chinese Agriculture[J].Journal of Comparative Economics,1995(01):82-111.

[10] 李天姿,王宏波.农村新型集体经济:现实旨趣、核心特征与实践模式[J].马克思主义与现实,2019(02):166-171.

[11] 潘璐.“集体”新议:马克思公社思想的启示[J].社会学研究,2023,38(05):1-22.

[12] 亚里士多德.物理学[M].张竹民,译.北京:商务印书馆,2006:15.

[13] 倪梁康.面对实事本身:现象学经典文选[M].上海:东方出版社,2000:1-3.

[14] HUSSERL E.Aufstze und Vortrge (1911-1921) [M].Berlin:Springer,1987:3-8.

[15] 邓晓芒.胡塞尔现象学导引[J].中州学刊,1996(06):65-70.

[16] 刘良华.何谓“现象学的方法”[J].全球教育展望,2013(08):43-50.

[17] 黄延信.发展农村集体经济的几个问题[J].农业经济问题,2015(07):4-8.

[18] 徐勇,赵德健.创新集体:对集体经济有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015(01):1-8.

[19] 宋宇,孙雪.建国70年农村集体经济实现方式的阶段性发展与理论总结[J].人文杂志,2019(11):11-18.

[20] 陈文胜.“十四五”时期“三农”的新目标与新定位[J].甘肃农业,2020(12):1.

[21] 周延飞.农村集体经济研究若干问题探讨[J].区域经济评论,2018(06):114-123.

[22] 罗必良.走向共同富裕的生态逻辑[J].南京工业大学学报(社会科学版),2023,22(01):13-24.

[23] 高鸣,芦千文.中国农村集体经济:70年发展历程与启示[J].中国农村经济,2019(10):19-39.

[24] 宋洪远.中国农村改革40年:回顾与思考[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(03):1-11.

[25] 韩俊,赵鲲,陈春良,等.创新农村集体经济运行机制 切实保护农民集体资产权益——关于江苏、浙江农村集体产权制度改革情况的督查[J].农村经营管理,2019(03):18-20.

[26] 高强,孔祥智.新中国70年的农村产权制度:演进脉络与改革思路[J].理论探索,2019(06):99-107.

[27] 麻渝生,苏卫.农村集体经济组织的演变、问题及对策[J].中共成都市委党校学报,2008(06):65-68.

[28] 李天姿,王宏波.农村新型集体经济:现实旨趣、核心特征与实践模式[J].马克思主义与现实,2019(02):166-171.

[29] 许泉,万学远,张龙耀.新型农村集体经济发展路径创新[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(05):101-106.

[30] 杜润生.联产承包制是农村合作经济的新发展[M]//黄道霞.建国以来农业合作化史料汇编.北京:中共党史出版社,1992:1011.

[31] 马举魁.关于家庭联产承包责任制与农村土地制度改革的思考[J].理论导刊,2004(08):44-46.

[32] 李霞,龚云.中国农村集体经济政策演变研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2021:23.

[33] 陈雪原,孙梦洁,周雨晴,等.中国农村集体经济发展报告(2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2021:254-260.

[34] 中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编(上)[M].北京:中央文献出版社,2014:668.

[35] 杨新新,王杰.孙中山“平均地权”思想涵脉之再辨析[J].中共珠海市委党校珠海市行政学院学报,2014(03):57-62.

[36] 贺雪峰,魏继华.地利共享是中国土地制度的核心[J].学习与实践,2012(06):80-83.

[37] 龙登高.中国传统地权制度及其变迁[M].北京:中国社会科学出版社,2018:18.

[38] 齐雅德·胡萨米,林进平.马克思论分配正义[J].马克思主义与现实,2008(05):14-21.

[39] 马克思恩格斯全集(第19卷)[M].北京:人民出版社,1963:125.

[40] 毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991:12-15.

[41] 习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:135.

[42] 陈锡文.集体经济、合作经济与股份合作经济[J].中国农村经济,1992(11):14-16.

Reinterpretation of the Essence of Rural Collective Economy From the Perspective of Phenomenology

LI Linfeng1,2,LIU Qiming1,RAO Jing1*

(1.COHD,China Agricultural University, Beijing 100083;2.Jiangxi Institute of Economic and Social Development Strategies,Jiangxi Provincial Party School of the CPC,Nanchang 330108,China)

Abstract:Given the current lack of consensus in the fields of policy,theory,and practice regarding the nature of rural collective economy,this study systematically examined the core issue of “what rural collective economy should be” using the phenomenology of Husserl,particularly the techniques of general phenomenological reduction,essential reduction,and transcendental reduction.By comprehensively sorting out the current multi-dimensional cognition of rural collective economy,this study provided a broader perspective for exploring its essence.Based on the suspension of existing knowledge,a more open attitude was adopted to identify land collective ownership as the universal element of rural collective economy,providing a crucial clue for understanding its essence.Furthermore,this study analyzed rural collective economy from the perspective of original intentionality and structure,revealing that its essence lies in emphasizing fairness.Through an ontological reflection on rural collective economy,this study may deepen its understanding at the epistemological level,thereby providing beneficial insights for promoting the sustainable and healthy development of rural collective economy.

Keywords:rural collective economy;phenomenology;essence

(责任编辑:马欣荣)