数字化赋能乡村公共文化空间的机理与路径

2025-01-13高春凤

摘 要:数字化是破解乡村公共文化空间发展困境的重要抓手,对于推进城乡公共文化服务均等化具有重要作用。数字化有助于打破“空间即建筑,形态即实体”的观念,推动乡村公共文化空间从线下向线上、实体向虚拟、传统业态向新兴业态转变,促进文化基础设施升级、服务机构互联和文化资源整合。鉴于实践中存在的数字化设施不足、文化资源互联共享不足、网络文化治理滞后等问题,乡村公共文化空间的建设和发展要以数字化赋能为主线,按照理论赋能推动思想理念转变、技术赋能提升乡村公共文化空间建设品质、服务赋能增强乡村公共文化空间发展活力、治理赋能提高乡村公共文化空间管理效度的逻辑机理,依据“新空间、新基建、新机制、新场景”路径,以“数字化+”“互联网+”“人工智能+”为驱动,打造多元场景融合、线下线上协同、供给需求匹配、数量质量并重、标准特色兼容的新型乡村公共文化空间。

关键词:数字化赋能;乡村公共文化空间;逻辑机理;空间重塑

中图分类号:F49;G07

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0017-11

收稿日期:2024-04-21

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.03

基金项目:国家社会科学基金项目(22BSH087)

作者简介:高春凤,女,北京建筑大学人文与社会科学学院副教授,主要研究方向为社区发展与管理。

一、问题的提出

乡村文化振兴,阵地建设是关键[1]。乡村公共文化空间是乡村文化振兴的重要载体,是传承农耕文化的主阵地,是公共文化服务的现实场域,对于展现乡村风貌、传承乡村文脉、留住乡村记忆[2]、推进移风易俗、传播社会主义核心价值观具有重要作用。近年来,在城镇化快速推进中,城乡公共文化建设不平衡、发展不充分问题日益凸显,乡村公共文化空间面临功能弱化、服务失效、生存失势等多重困境,已成为乡村文化振兴的“软肋”[3]。为破解乡村公共文化空间面临的困境,国家多部门联合印发《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》,提出要立足城乡特点,打造有特色、有品位的公共文化空间;发布《“十四五”文化和旅游发展规划》,要求创新打造一批“小而美”的文化驿站、文化礼堂、文化广场等新型公共文化空间;制定实施《“十四五”公共文化服务体系建设规划》,强调要因地制宜建设文化礼堂、乡村戏台、文化广场、非遗传习场所等主题功能空间。

随着数字化社会的到来,数字化赋能成为解决乡村公共文化空间弱化问题的新抓手。党的二十大报告提出“实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程”;《“十四五”公共文化服务体系建设规划》提出“推动公共文化服务数字化、网络化、智能化建设”;《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出“发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”[4];《“十四五”文化发展规划》明确提出开展“互联网+中华文明”行动计划,推进数字文化资源进乡村,统筹推进公共文化数字化重点工程建设,把服务城乡基层特别是农村作为着力点,不断缩小城乡之间的“数字鸿沟”[5];《数字中国建设整体布局规划》提出“提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平台”[6]。由此可见,数字化赋能乡村公共文化空间,作为推动公共文化数字化转型发展的一部分,已经成为一项重要的公共政策。

与此同时,数字化赋能乡村公共文化空间高质量发展也引发了学界和业界的重要关注[7]。理论上,学术界对乡村公共文化空间数字化赋能的动因、影响、趋势等做了深入研究和探讨;实践中,2022年文化和旅游部全国公共文化发展中心评选出了60家最美乡村公共文化空间优秀案例。在此基础上,以下方面亟待进行深化研究。一是数字赋能乡村公共文化空间的逻辑机理仍需进一步阐释。已有研究从数字技术赋能乡村公共服务价值共创运行机理[8]、推进文化和旅游深度融合逻辑机理[9]、赋能公共文化服务体系内涵式转型学理逻辑[10]等方面进行了探讨,但对数字化赋能乡村公共文化空间的作用机理、共性特征和普适规律等研究不够深入。二是数字化给乡村公共文化空间带来的负面效应仍需进一步剖析。数字化是一把双刃剑,现有研究较多关注数字化赋能积极意义和正面效应,对城乡数字鸿沟[11]、涉农数字文化要素供给不足、数字化马太效应、数字异化等问题挑战和负面影响剖析不足[12]。三是重构新型乡村公共文化空间的数字化路径仍需进一步探索。面对国家提出的打造新型城乡公共文化空间的目标任务,如何在数字化加持和乡村场域下,通过重构重塑优化空间形态,通过赋能赋权提升空间品质,通过融入嵌入增强空间活力,尚需进一步探索。

本文以乡村公共文化空间为研究对象,通过系统梳理数字化赋能我国乡村公共文化空间高质量发展表现,阐释数字化赋能的内在机理,剖析数字化赋能过程中存在的问题和困境,提出重构重塑乡村公共文化空间的总体设想和实现路径,以期为推动我国城乡公共文化服务均等化提供参考。

二、数字化赋能乡村公共文化空间高质量发展的表现

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。21世纪以来,伴随数字化、网络化、智能化的演进,我国乡村公共文化空间从线下向线上、实体向虚拟、传统业态向新兴业态转变,空间意涵、组织结构、呈现形态以及表现形式等均发生了巨大变化。

(一)数字化打破了“空间即建筑,形态即实体”的观念

文化空间是有意义、有价值的符号与一定场域的融合。随着数字化技术的融入,乡村公共文化空间通过创造性转化、创新性发展,内涵特征、外延表现和功能作用发生了全新改变。

1.数字化赋予乡村公共文化空间更丰富的内涵。文化不是孤立存在的,必须依托一定的载体、场景或空间。诸多学者认为,乡村公共文化空间从村民参与乡村文化建设、进行社交活动和信息交流的重要场所[3],延伸为由文化设施、文化活动和参与者组成的公共场域[13],再到形成涵盖文化资源、文化活动和文化机制在内的整体性概念[14],已经成为一个集文化设施、文化资源、文化机构、文化活动和文化机制于一身的公共产品[15]。特别是数字化技术的应用,使得空间从线下走到线下线上融合,从实体转向实体虚拟结合,从一维空间拓展到多维空间,使乡村公共文化空间的内涵更加丰富。

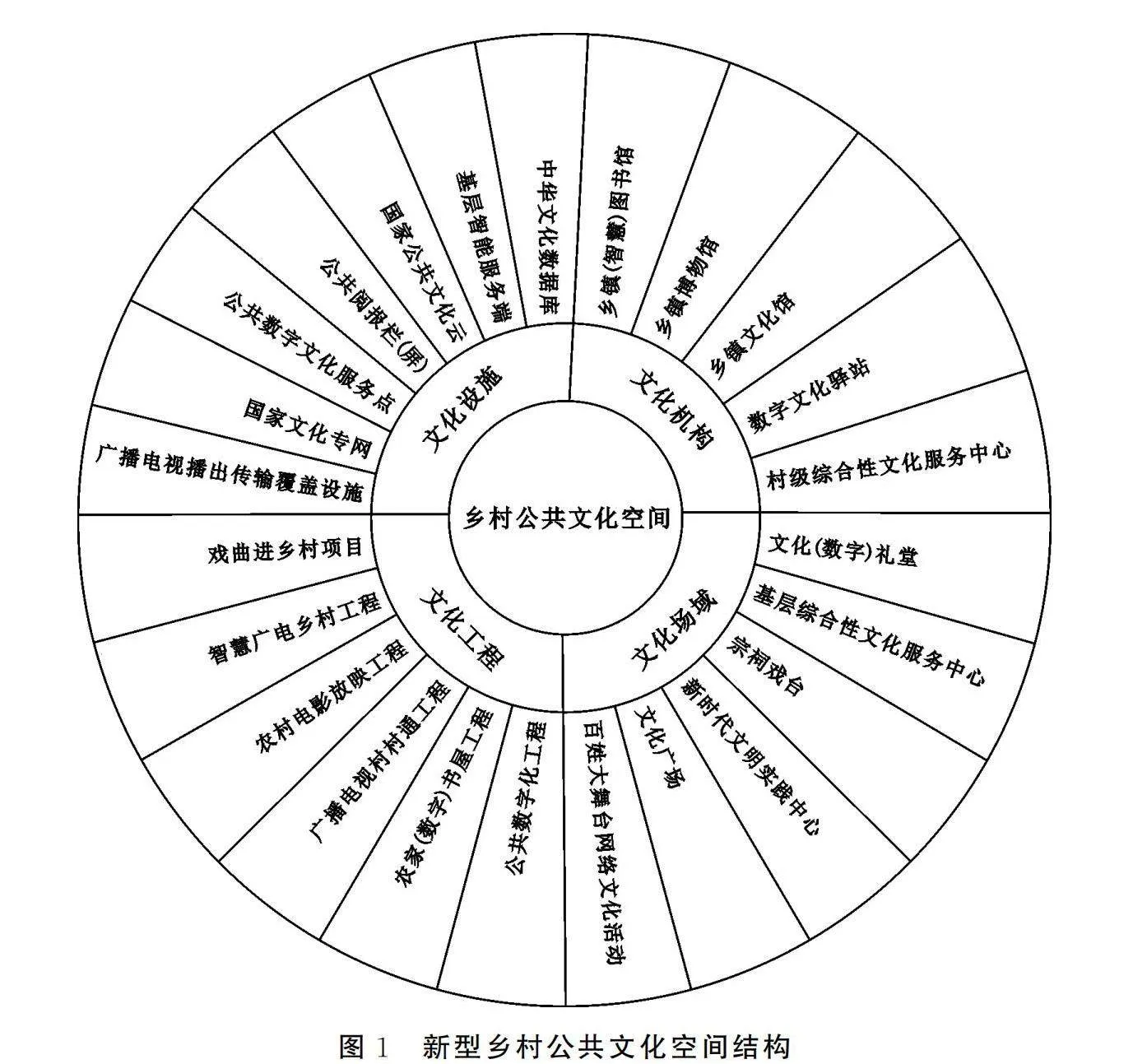

2.数字化拓宽了乡村公共文化空间的形态范围。公共文化空间是公共领域理论、公共空间理论、文化空间理论等交叉融合形成的一个跨学科概念。按照空间生产理论,乡村空间包括物理空间、社会空间和文化空间三个层面[16]。改革开放以前,我国的乡村公共文化空间主要是以宗祠、戏台、寺庙、教堂等公共场所和谷场上、大树下、池塘边、房前屋后等物理空间为代表。随着社会发展,一些传统文化空间逐步被改造为现代文化空间,形成了文化礼堂、乡村戏台、文化广场、乡镇图书馆、乡村博物馆、乡镇(街道)和村(社区)基层综合性文化服务中心、农家书屋等社会文化空间。进入信息化时代,人们对以沉浸式、强交互为特征的数字文化消费需求与日俱增,智能手机、iPad、公共阅报栏(屏)、广播电视播出传输覆盖设施、公共数字文化服务平台、数字文化驿站等成为新型乡村公共文化空间(见图1)。

3.数字化强化了乡村公共文化空间的功能特性。传统的乡村公共文化空间处于熟人社会之中,虽然发挥着文化传承、社会教化、意义阐释、价值产生等功能,但受到时空因素限制,其开放性、传播性和包容性不足,具有典型的“乡土性”特性。在数字化条件下,传统文化空间时空的边界被打破,与外界交流沟通的范围扩大,在原有功能基础上,又被赋予了柔性管理、线上沟通、远程教育[13]等多重功能,增加了更多的“现代化”特征。

(二)数字化提升乡村公共文化空间基础设施的智能水平

全面推进乡村文化振兴,基础设施是前提和保障。在互联网、大数据、新媒体等信息化技术的引领下,城乡公共文化服务体系一体化建设加快,乡村地区的数字化基础设施逐步完善,给乡村公共文化空间转型注入了更多数字基因。

1.空间网络基础设施持续改善。1998年,我国启动广播电视村村通工程,截至2022年,农村地区互联网宽带接入用户达到1.76亿户,比2010年增长612.2%;电视节目综合人口覆盖率达到99.65%,有线广播电视入户率达到31.92%。公共文化数字化基础设施的建设,创造了更多线上公共文化空间。如浙江省遂昌县依托华数电视平台开发设计了一套系统,对智慧中心、县城公共文化场所、乡镇文化站和文化礼堂三大场所加装设备,实现了110多个场所互联互通,提升了乡村公共文化空间的服务水平。

2.空间服务平台日益多样。国家在推进城乡公共文化服务一体化过程中,形成了国家公共文化数字支撑平台、数字图书馆推广工程服务平台、全国市县广播电视节目公共服务平台、全国广播电视和网络视听产业公共服务平台、电影数字节目管理平台等各类服务平台载体。这些数字化服务平台既是文化资源的聚集地,也是线上公共文化空间的典型代表。比如,全国公共文化发展中心建设的国家公共文化云,就是通过推动公共文化云基层智能服务端向乡村延伸,创造出乡村“村晚”、大家唱、广场舞、“乡村网红”“百姓大舞台”等全国性的品牌活动[17],打通了公共文化服务的“最后一公里”。

3.空间数字资源更加丰富。文化资源丰富,文化空间发展才有活力和持续性。我国农耕文明源远流长、博大精深,拥有民间文化与非物质文化遗产、少数民族文化、乡村地域特色文化、红色群众文化、地方特色文化、红色历史文化等多种文化资源。目前这些资源已经或部分接入国家文化大数据体系,纳入了中华文化数据库[18],成为了乡村公共文化空间的素材库和资源池。

(三)数字化强化了城乡公共文化空间的连接互动

推动优质公共文化资源向农村地区倾斜,缩小城乡间公共文化服务差距,是推进公共文化服务均等化的重要要求。伴随图书馆、文化馆、博物馆等公共文化服务机构的下沉,乡村公共文化空间得以不断发展和完善。

1.“三馆一站”数字化下沉加快,城乡文化空间联动增强。借助数字化技术,我国积极推进文化馆、图书馆总分馆制建设,通过智慧图书馆、智慧博物馆、智慧广电、数字电影等数字化服务平台建设,我国乡村基层的公共文化服务机构不断扩展。截至2021年底,我国建成图书馆总分馆制的县(市、区)达到2 636个,乡镇(街道)文化站超过4万多个,村级综合性文化服务中心达到57万个,新型公共文化空间达到3.35万个,基层综合性文化服务中心基本实现无线网络覆盖。如浙江文化通,汇聚了浙江全省各单位的讲座、展览、活动、演出等文化信息,通过智能移动终端,提供数字阅读、图书查询等服务,提升了乡村公共文化空间的服务水平。

2.综合性文化中心逐步完善,空间资源集成能力显著增强。中共中央办公厅印发的《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》明确要求,要将新时代文明实践中心建成打通宣传群众、教育群众、服务群众、关心群众、引领群众、凝聚群众“最后一公里”的新载体新平台新空间。为了加强各类公共文化空间的集成职能,充分发挥集聚作用,我国在乡村基层打造了两个综合性的中心。一个是基层综合性文化服务中心,主要设置在乡镇(街道)和村(社区)两级,利用数字化技术,实现文化信息资源共建共享,推进广播电视户户通、农村数字电影放映、县域内公共图书资源共建共享和一体化服务,提升乡村公共数字文化服务水平;另一个是新时代文明实践中心,主要是解决基层治理手段相对落后、政治参与相对无序、治理空间相对单一等困境。

3.县级融媒体中心建设积极推进,成为文化空间传播新阵地。县级融媒体是网络化环境下的舆论新阵地,是数字化场景下的文化虚拟空间。2020年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》,要求发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽三大功能。截至2022年8月,全国已建成运行2 585个县级融媒体中心,共开办广播频道1 443套、电视频道1 682套,有效传播了党和政府声音,宣传了乡村振兴的文化故事[19]。

(四)数字化实施促进了不同公共文化空间的资源整合

21世纪以来,为了实现城乡数字文化资源的共享和普及,国家陆续推出了一系列文化惠民工程,通过推进城乡“结对子、种文化”,引导优质文化资源和文化服务更多地向农村倾斜。

1.公共数字文化工程在乡村地区得到快速实施,有效提升了乡村公共文化空间的数字化水平。2002年《关于实施全国文化信息资源共享工程的通知》下发, 标志着全国文化信息资源共享工程正式启动。“十二五”期间, 文化部、财政部又组织实施了数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划,逐步建立了覆盖全国省、市、县、乡、村的数字网络服务体系[20],形成了乡村公共文化的线上虚拟空间。

2.对公共数字文化惠民工程进行有效整合,提升对乡村的全面服务能力。2019年,为了便于在基层实现各个数字文化工程的共建共享与便捷服务,《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》提出“公共数字文化工程”,将原全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设三大公共数字文化惠民工程进行有效整合。如重庆市启动“公共图书馆文化共享农民工服务联盟”,依托文化共享工程服务网络,形成农民工图书馆、农民工夜校、农民工数字文化家园等文化空间[21]。2021年,我国明确提出在“十四五”时期以智慧图书馆和公共文化云建设两个项目作为抓手,推动公共文化服务体系的数字化发展。

总体来看,国家实施的系列公共数字文化工程,以农民为主要服务对象,利用现代信息技术,采用“一竿子到底”的方式,把国家掌握的优质文化信息资源直接输送到农村基层,塑造并改变了乡村公共文化空间,极大满足了乡村基层群众多层次、多元化的精神文化需求[22]。

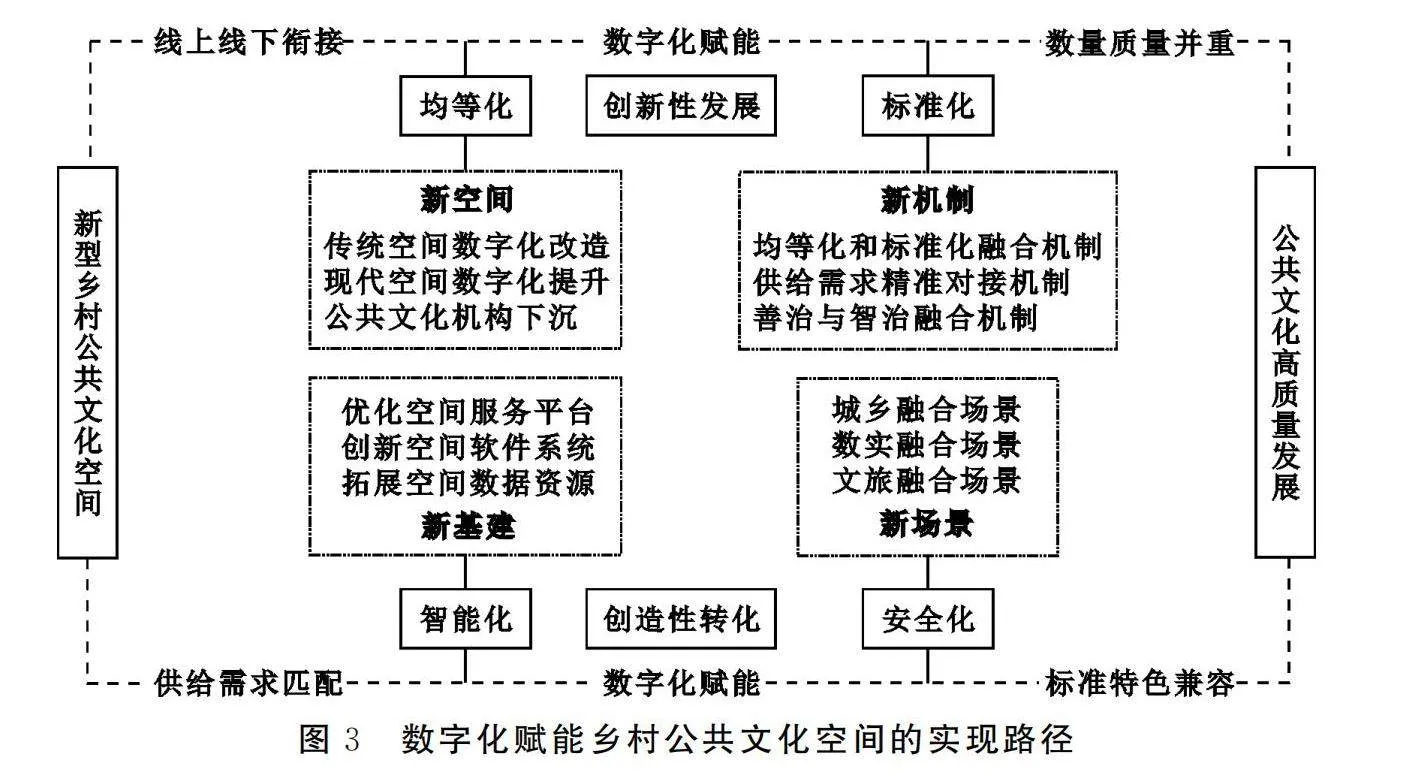

三、数字化赋能乡村公共文化空间的逻辑机理

数字化赋能是伴随着新一轮信息技术革命催生的一个实践命题[23],是通过数字化技术的整合、共享、优化、互动、创新和协同等作用,从理论、技术、服务、治理等不同角度,推动乡村公共文化空间重构重塑和转型升级的过程[24]。数字化赋能的意义,不仅在于推动乡村公共文化空间形成新场景、新载体、新形态,还在于推动公共文化生产方式、服务方式、传播方式、治理方式发生根本性的变革[25]。数字化赋能乡村公共文化空间的逻辑机理见图2。

(一)通过理论赋能推动思想理念的拓展更新

思想是行动的先导,理论是实践的指南。公共文化空间理论来源于实践,又随着实践的发展而不断完善升级。在公共文化空间领域,国内外代表性的理论主要有空间生产理论和文化场景理论。数字化技术的发展和应用,为公共文化空间理论创新提供了全新视角和演进方向。

1.数字化扩展了空间生产理论的边界。1974年法国社会学者亨利·列斐伏尔提出空间生产理论,强调空间生产表达由空间实践、空间表征和表征性空间三元形态、三重维度构成,三者辩证联系、相互作用,构建了物理、精神、社会三位一体的空间理论模型。数字化赋能打破了传统公共文化空间物理限制,将公共文化空间扩展到了虚拟领域,与网络社会理论融合,拓展了公共文化空间的生产边界,形成了虚拟文化空间,丰富了公共文化空间的形态和内涵。耿达等认为,虚拟文化空间和实体文化空间是相互平行的两种不同类型文化空间,是人、场景、事物在两个空间的映射或延伸[26]。陈波等认为,虚拟文化空间生产弥补了科技迅速发展下空间生产理论的不足,推动空间生产从自然空间到社会空间再到虚拟空间的过渡,在历史维度上对空间生产理论进行了扩展[16]。

2.数字化丰富了文化场景理论的形态。文化场景理论由芝加哥大学教授特里·克拉克研究团队提出,强调不同文化设施组合形成的场景及其蕴含的文化价值理念[27]。数字化技术使得乡村风土民情、风俗习惯、乡村典籍、民间传说等变得可触、可见、可感。如虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术、3D建模与渲染技术、交互式数字媒体、大数据与人工智能等数字化技术,通过创造沉浸式体验、提供互动机会、促进社交分享和个性化定制等方式,极大地丰富了乡村文化场景的多样性和可及性,既拓展了文化场景理论的维度,也赋予了乡村公共文化空间更加丰富的展现形态[28]。

3.数字化拓展了数字孪生理论的应用范畴。数字孪生理论是数字化领域中的一个新兴理论,它强调了物理世界与数字世界的紧密联系和相互作用,提升了乡村公共文化的空间展示、空间解析、空间表达等能力。比如目前正在实施的乡村记忆工程就是对农业非遗、传统技艺、手工绝活、特色美食等进行数字化记录、复原和保存,通过叠加数字孪生模型,就可以创造出一种“记得住乡愁”“留得住乡情”的新型公共文化空间载体。

(二)通过技术赋能提升乡村公共文化空间建设品质

习近平总书记指出,互联网、大数据、人工智能等催生了文艺形式创新,拓宽了文艺空间[29]。数字技术具有网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用等优势,具备跨领域、跨时空、跨层级、跨系统等特性,可有效打破公共文化服务的时空限制、提高文化服务效率和质量、改进文化传播和交流方式,赋予乡村传统文化更高的传播性、影响力和表现性[2]。

1.在空间布局上,基于大数据分析,可以洞察乡村居民的文化需求和偏好,为公共文化空间的布局提供科学依据。基于地理信息系统(GIS)可以综合考虑交通、人口分布、地形地貌等因素,优化公共文化设施的布局分布,实现最优化配置。如浙江省嘉兴市专门出台《关于高质量推进嘉兴市城乡一体“10分钟品质文化生活圈”建设的实施意见》,要求建设农村文化礼堂、村(社区)文化服务中心等必备公共文化场馆。江苏省南通市、天津市滨海新区已经建成了覆盖城乡的“十分钟文化圈”[30]。

2.在空间建设上,依托数字孪生、全息呈现、生成式人工智能、高逼真、跨时空等新型体验技术,可以加快“数字塑形”,创造出一批线上线下一体化、在线在场相结合的新型智慧空间[31]。如安徽省马鞍山市率先在全国建成规模较大的数字文化线下体验馆。

3.在空间展示上,通过3D扫描与建模,可以助力传统乡村文化空间和非物质文化遗产实现古今映射、遗迹重生,让文化遗产“活”起来,实现乡土文化资源的保护与传承。通过电子商务和网络直播、新媒体技术,可以实现传统文化空间与文化旅游的融合,实现演化互动、技术交融、文旅互动。

4.在空间资源整合上,数字化技术贯穿于乡村公共文化空间的全生命周期,赋予各个环节更强的连接能力、分析能力和智能水平。依托互联网+、网络化平台,可以实现“三馆一站”等公共服务机构资源和城乡公共文化空间的互联互通和开发共享。

(三)通过服务赋能增强乡村公共文化空间发展活力

数字化技术对于文化服务的赋能体现在增强了服务的精准性、均等性、时效性和便利性。

1.促进公共文化供给和需求精准匹配和良性互动。数字化技术具有双向互动性、敏捷性、强渗透性,可有效缓解农村公共文化服务供需结构性失衡困境。在供给端,以数字技术赋能农村公共文化服务高质量文化供给,提供多元化、差异性、针对性的文化资源和内容;在需求端,借助各种媒体媒介广泛征求村民建议和诉求,形成公共文化需求反馈机制[32],提升了撮合效率,实现了文化的供需高效互动与精准对接。

2.促进公共文化服务城与乡均衡发展。从城市中心、城郊到集镇、农村,公共文化服务呈现明显的“差序结构”。通过发挥数字技术的扩散效应、覆盖效应、普惠效应,全方位打破空间限制和时间阻碍,扩大服务半径和覆盖面,推动公共文化服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜,提升公共文化服务的到达率、覆盖面和及时性[1]。如“边疆万里数字文化长廊”“数字文化走进蒙古包”“文化信息大篷车”,就是通过数字化赋能,将优秀的文化资源传输到偏远农牧区,让流动的文化服务时刻温暖千万家。

3.促进公共文化服务标准化与差异化兼容发展。多样性、差异性是文化的基本特征,标准化、均等化是公共文化服务的根本要求。数字化技术通过统一的平台系统和标准,确保了覆盖区域文化内容的统一性和一致性,同时,基于个性化推荐系统和算法,又可以整合各地的特色文化资源,形成多样化、多元化的服务供给。

(四)通过治理赋能增强乡村公共文化空间管理效度

乡村文化的日渐式微、传统文化认同的缺失、城市价值观的冲击,使得乡村文化治理面临多重困境。党的二十大提出,完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台,健全城乡社区治理体系。乡村公共文化空间兼具“文化认同”的内容性与“文化治理”的工具性。数字化赋能乡村公共文化空间治理,就是指通过合理采用现代化数字技术和手段,赋能治理主体、创新治理模式、拓展治理手段,确保不同区域、不同层次、不同类型的人群能够高效、公平、可持续地使用和享受公共文化资源。

1.赋权参与式文化治理。农民是乡村文化的创造者、习得者和传承者,乡村公共文化空间要为农民而建、让农民参与。参与式治理能发挥好作用主要得益于数字化手段的应用。以前,乡村公共文化空间的建设主要是由政府垂直建设和运营管理,少数人参与,建设了很多,但不好看、不好用,如今,利用数字化技术,通过乡村QQ群、微信群等线上平台,在外务工人员一样有参与决策权,这极大地改变了过去行政单一主导、单向输出的模式,有助于形成双向互动、共同参与空间治理的模式[33]。

2.赋能弱势群体心理建设。在城镇化大潮中,我国农村青壮劳动力大都外出务工,老人、儿童和妇女等弱势群体留守农村。公共数字文化空间的建设,通过信息赋权、心理赋能等方式,不仅提供了高质量高品质的文化服务,更为弱势群体情感交流、情绪纾解、心情舒缓提供了平台,提升了这部分群体的数字素养,使他们愿意接近参与公共文化服务。

3.赋能乡村文化遗产活化。“文化空间”是非物质文化遗产的重要样式之一。当前乡村文化建设不仅要让具有农耕特质、民族特色、地域特点的有形物质文化遗产留得住,也要借助数字赋能、技术赋能,让民间艺术、戏曲曲艺、手工技艺、民族服饰、民俗活动等非物质文化遗产呈现新形态、展现新风采,把我国农耕文明优秀遗产和现代文明要素结合起来,把实体空间形态和虚拟空间形态结合起来,谱写乡风文明的新篇章。

四、数字化赋能乡村公共文化空间发展的现实困境

数字化技术不是万能的神话,也有其内在缺陷、功能偏颇和未知风险,应警惕数字化的“双刃剑”效应,正视乡村公共文化空间数字化转型过程中出现的各种问题和挑战。

(一)空间数字基础设施和应用场景仍需完善

1.互联网的“接入鸿沟”加深了“数字鸿沟”。文化重在体验,体验重在场景,场景需要完善的配套基础设施。截至 2023 年,我国农村地区互联网普及率为 66.5%,与城市相比,仍差16.8个百分点。城乡网络接入水平的差距,使得城乡之间、东中西不同区域之间公共文化空间的建设差距有拉大的趋势[34]。

2.农村居民数字素养偏低制约空间应用水平。我国农村地区非网民占比为59.0%,高于全国农村人口比例23.8个百分点。60岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为41.9%,非网民群体接入网络不足,衍生“能力鸿沟”,产生数字“边缘群体”,造成乡村公共文化服务的迟滞。

3.适农文化空间场景开发不足。数字技术是普适的、标准化的,而乡村治理场景是独特、多样化的。从乡村公共文化空间的建设来看,普适的数字技术与差异化需求的耦合适配性仍需提高。有的地方政府直接将城市公共文化空间的做法“复制粘贴”到乡村,搞成了“盆景”式的形象工程,脱离了乡村空间场域,背离了农村居民精神文化诉求,造成空间闲置和资源浪费。

(二)空间平台系统和数字工程的资源整合融合仍需加强

1.“数据孤岛”“资源孤岛”问题大量存在。我国在实施文化惠民工程的过程中,产生了大量的平台系统,但由于标准不衔接、系统不兼容,导致不同平台系统之间难以兼容,形成了供给空间悬浮化、不平衡、碎片化等新壁垒样态[35]。

2.多头管理、重复建设问题突出。乡村公共文化空间建设涉及不同部门、不同服务主体、不同平台系统、不同数字化工程项目,现有各个文化共享工程存在资源割裂、重复建设等问题,农村公共文化服务设施“沉睡”问题普遍,一些农村书屋出现了“僵尸化”“空壳化”的现象[36]。

3.系统平台更新维护不及时。数字公共文化空间需要定期更新和维护,以保持内容的时效性和技术的先进性。比如一些乡(镇)综合文化站存在设施老化、数字文化内容更新不及时等问题[7]。三大数字文化惠民工程也存在资源内容精准化程度和服务环境管理精细化程度较低等问题[37]。

(三)乡村公共文化空间的治理机制亟待更新

数字化、新媒体、虚拟化技术融入乡村公共文化空间变迁过程,给乡村公共文化空间的现代化治理带来了新挑战[38]。

1.网络空间治理面临困境。习近平总书记指出:“网络空间是亿万民众共同的精神家园,网络空间,乌烟瘴气、生态恶化,不符合人民利益”。由于网络空间具有虚拟性、隐匿性,人们在虚拟文化空间中的行为方式及其表达难以控制,网络失范失德行为、网络暴力屡见不鲜,特别是农村地区成为网络诈骗、非法宗教的重灾区,农村网民受到网络虚拟空间异化行为的侵害更为严重。

2.上下协同机制尚待完善。目前,我国乡村公共文化服务仍然由“自上而下”行政主导,处于“我建你用、我供你需、我演你看”的状态[32],但随着新媒体、短视频的兴起,一部分乡村网红应运而生,他们拓展表达渠道、提升话语权的意愿增加[7],与现行的管理体系的矛盾越来越明显。

3.文化需求反馈机制仍需优化。“缺不缺、够不够”不再是公共文化的主要矛盾,“好不好、精不精”逐步成为突出问题。调研发现,尽管村里有政府提供的智能大屏,但是村民仍然天天刷手机、玩抖音,说明现有的公共文化空间在满足乡村居民文化需求,强化“大屏”和移动终端“小屏”联动等方面还有问题[39]。

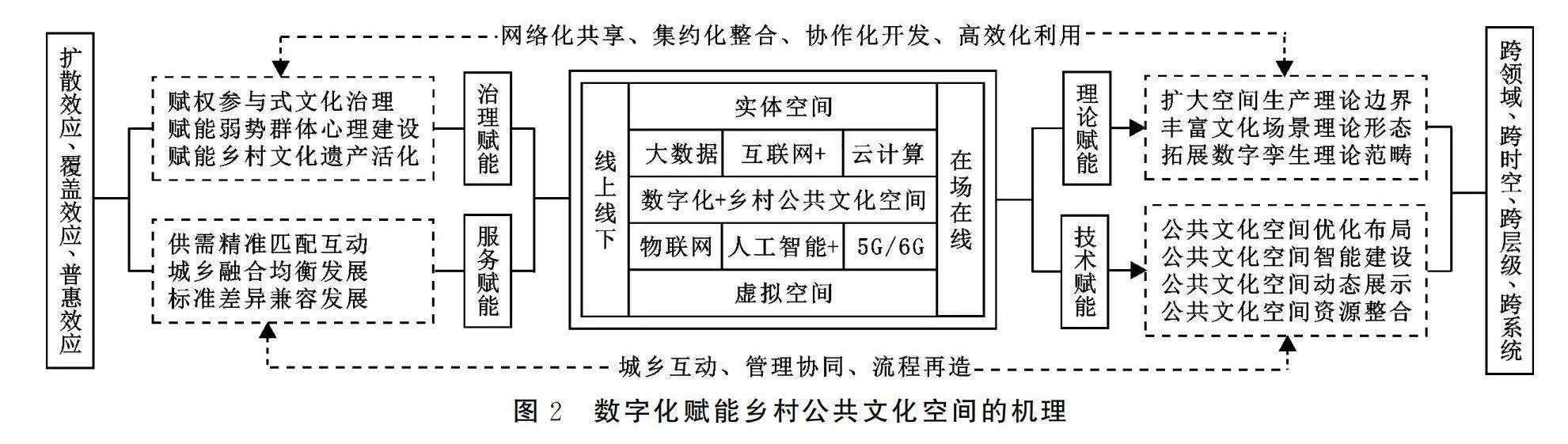

五、数字化赋能乡村公共文化空间重构的实现路径

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,也是“十四五”中国文化产业发展的根本要求和战略定位[40]。乡村文化要振兴,必须夯实乡村公共文化空间这个载体平台,适应我国社会主要矛盾变化,借助数字化赋能,依托创新性发展和创造性转化两条实施路径,以“数字化+”“互联网+”“人工智能+”为驱动,打造多元场景融合、线下线上协调、供给需求匹配、数量质量并重、标准化特色化兼容的乡村公共文化新空间、新载体、新阵地,推动城乡公共文化服务均等化、标准化、智能化、安全化(见图3)。

(一)打造数实融合、城乡融合、治智融合的“新空间”

新型公共文化空间建设是推动优质公共文化服务向基层延伸的重要途径[41]。近年来,在城市已经形成了24小时城市书房、文化驿站、全民畅读空间、文化客厅等一批小而美的新型公共文化空间。乡村不同于城市,具有独特的生产、生活、生态特征,要因地制宜推动乡村公共文化空间的提档升级和转型发展,打造场景与载体共融的新空间。

1.将数字基因嵌入传统公共文化空间。2024年春节期间爆火网络的潮汕英歌舞等社火活动,充分说明乡村居民对在地化、具象化的实体空间文娱活动需求仍然很强烈,因此要打造生活化的公共文化场景,坚持新建与改造并举,升级文化广场、文化礼堂、乡村振兴馆、乡村戏台、非遗传习场所等主题功能空间,满足老百姓日常生活需要。

2.加强新型公共文化空间数字化建设。适应多类空间融合整合的趋势,全面实施公共文化服务融合发展行动,加强基层综合性文化服务中心、新时代文明实践中心空间结构优化和功能整合,实现物理空间、虚拟空间、机制空间协调发展。

3.推进公共文化服务机构下沉乡村。加强数字图书馆、数字文化馆和数字博物馆等在基层的建设拓展。加快广播电视户户通和农村数字电影放映、县域内公共图书资源与农家书屋资源的创新融合。

4.加强垂直数字公共文化平台建设。以国家公共文化云为总平台,采用云端一键式智能部署先进技术,加快完善公共“文化云”基层智能服务端,利用数字技术,打造“沉浸式”“互动式”文化体验空间,为农民看直播、学才艺、跳广场舞、赶大集等提供便利,为推进乡村移风易俗提供场景支持。

(二)夯实数字化支撑的乡村公共文化空间“新基建”

当前从现实公共文化空间向虚拟公共文化空间发展呈现不可逆的趋势,要提升乡村公共文化空间的服务效率、效能和效果,必须夯实网络基础设施、数据资源体系、软件系统、平台载体四大支柱。

1.强化基层实体空间基础设施的数字化更新改造。按照《数字中国建设整体布局规划》要求,依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台,进一步完善乡镇和村基层综合性文化服务中心、新时代文明实践中心、农家书屋、公共阅报栏(屏)、广播电视播出传输覆盖设施、公共数字文化服务点等基础文化空间设施。

2.将乡村文化接入国家文化大数据体系。将农民丰收节、农民文化艺术节、农民歌会、农民剧团演出、广场舞、“村晚”等活动纳入地方文化云,将非物质文化遗产、少数民族文化、地方特色文化、红色历史文化资源、农村实用科技资源等纳入中华文化数据库。

3.加强适应乡村文化需求的软件系统的供给。适应人工智能快速发展的趋势,加强生成式人工智能(GAI)软件系统的开发与知识问答系统在乡村的推广应用,让乡村居民同步享受便利化服务。

4.推进数字文化平台覆盖乡村。将推进国家文化大数据体系、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划[18]和公共文化云建设延伸到乡村“最后一公里”。支持地方落实国家基本公共文化服务标准,推动实施智慧图书馆、公共文化云、国家公共文化服务体系示范区等项目。

(三)完善数字化驱动的乡村公共文化空间服务“新机制”

《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求,“按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能”。要提升乡村公共文化空间的服务效能,必须完善三大机制。

1.均等化和标准化融合机制。公共文化服务体系的核心就是促进基本公共文化服务标准化、均等化。均等是公共文化服务的核心,应以数字化促进基本公共文化服务均等化的发展,推进公共数字文化服务下沉基层,构建广覆盖的农村基层服务网络[30],让城乡每一个公民都能较为便利地享受到普遍均等的公共文化服务。标准统一是公共文化服务均等化的保障。要按照《国家基本公共服务标准(2021年版)》要求,加大数字化“软硬件”的配置,逐步缩小城乡公共文化服务的数字鸿沟。

2.完善供需精准对接机制。文化需求具有选择性,选择必定是“萝卜白菜各有所爱”,要通过大数据技术,优化需求反馈模式,对文化需求进行分析预测,强化个性化数字内容、多媒体互动形式、沉浸式线下体验等文化服务供给能力[42],推动供给侧结构性改革深化与需求侧服务模式创新的双向对接[1],满足农村群众多样化需求。

3.善治与智治融合机制。乡村文化治理要结合乡土实际,依托云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术,加强基层公共文化机构的智慧化服务与管理,强化各类乡村公共文化空间的智慧服务、智慧分析和辅助决策等,丰富优质网络文化产品供给,引导形成积极健康的风气,形成智治与善治的良性互动。

(四)打造线上线下融合产业传媒联动的空间“新场景”

1.线上线下结合打造互动型文化产品。《2021年全国文化消费数据报告》显示,人们更关注沉浸式体验、情感社交联结、多元娱乐的文化场景,更聚焦有故事、有互动与共鸣的文化产品[43]。近年来,贵州省台盘村“村BA”、淄博烧烤、哈尔滨冰雪经济等火爆出圈,不仅彰显了短视频等新媒体巨大的传播效应,也拓宽了乡村公共文化空间的路径,为当地公共文化发展与乡村旅游融合闯出了新路子。

2.在政府支持基础上借助媒体传播效应打造乡村公共文化空间新场景。乡村公共文化空间要想有生命力,不能仅仅依靠政府行政的支持,还需要与文化结合、与传媒联姻,形成传播效应。一方面,坚持以文塑旅、以旅彰文,发挥县级融媒体平台作用,将艺术普及、优秀传统文化传承、红色旅游、乡村旅游等与乡村产业、政务融合,扩大新媒介矩阵推介,强化文旅农融合类文化IP传播活动,提升乡村公共文化空间建设与文创、文旅融合水平[44],将乡村潜在资源转化为市场接受的文化产品和产业资源。另一方面,强化线上线下互动,群策群力参与,集成运用互联网+、大数据、新媒体等先进适用技术,增强乡村文化的传播力、吸引力、感染力,打造乡村公共文化新空间的新场景、新业态。

六、结 论

重塑乡村公共文化空间是实现公共文化高质量发展的内在诉求和重要抓手。从发展现状看,公共文化空间仍然处于城市供给大于乡村、实体多于虚拟、传统多于现代的状态,城乡公共文化服务发展不均衡、不充分的问题短时间仍难以解决。但城乡融合发展是大势所趋,数字化发展也在加速迭代,乡村文化得不到充分的发展和有力的支持,城乡公共文化服务的均等化就更加难以实现。因此,应借助城市公共文化空间发展的经验优势,积极在将差异化实践集成为普适性的赋能规律、将多样化重塑路径抽象为共通性的解决方案、将空间建设由政府单向发力转变为政府群众共建共享的机制等方面加强研究,使学术研究和理论探索的成果服务于乡村公共文化空间发展实践,不断满足乡村群众日益增长的精神文化需求。

参考文献:

[1] 杨乘虎,李强.“十四五”时期公共文化服务高质量发展的新观念与新路径[J].图书馆论坛,2021,41(02):1-9.

[2] 陈铭,储著琴.数字乡村视角下公共文化空间重构研究[J].小城镇建设,2022(08):27-34.

[3] 陈波.公共文化空间弱化:乡村文化振兴的“软肋”[J].人民论坛,2018(21):125-127.

[4] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[J].国家图书馆学刊,2022,31(04):49.

[5] 中办国办印发《“十四五”文化发展规划》[N]. 人民日报,2022-08-17(01).

[6] 中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》[N]. 人民日报,2023-02-28(01).

[7] 邵明华,刘鹏.数字赋能农村公共文化服务高质量供给:价值意蕴、动力机制与路径创新[J].图书馆论坛,2023,43(01):40-48.

[8] 王家合,杨倩文.数字技术赋能乡村公共服务价值共创:结构、过程与结果[J].理论探讨,2024(01):70-78.

[9] 郭新茹.数字技术推进文化和旅游深度融合的逻辑机理与创新路径[J].南京社会科学,2023(11):147-154.

[10] 杨博,王连.数字化赋能公共文化服务体系高质量发展:逻辑、困境与路径[J].图书与情报,2023(05):130-138.

[11] 李健.数字技术赋能乡村振兴的内在机理与政策创新[J].经济体制改革,2022(03):77-83.

[12] 项松林,杨彪.公共数字文化服务高质量发展:内涵、逻辑与路径[J].图书馆理论与实践,2023(06):12-17.

[13] 高春凤.“互联网+”背景下北京农村公共文化空间构建[J].农业展望,2019,15(12):125-129.

[14] 刘玉堂,高睿霞.乡村振兴战略背景下乡村公共文化空间重构研究[J].江汉论坛,2020(08):139-144.

[15] 吴焜,李林.新时代中国乡村公共文化空间的发展趋势[J].上海城市管理,2020,29(03):81-87.

[16] 陈波,宋诗雨.虚拟文化空间生产及其维度设计研究——基于列斐伏尔“空间生产”理论[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2021(01):35-43.

[17] 白雪华,韩业庭. 用数字化赋能公共文化服务[N].光明日报,2022-04-26(05).

[18] 陈胜利.公共数字文化资源建设的宏大实践——全国文化信息资源共享工程资源建设的现状与发展[J].图书馆杂志,2015,34(11):4-12.

[19] 蒋洪杰,欧阳曦.《中国数字乡村发展报告(2022年)》发布[J].乡村科技,2023,14(04):2.

[20] 白雪华.依托公共文化云 落实国家文化数字化战略[J].中国图书馆学报,2022,48(04):10-14.

[21] 兰晶.公共图书馆服务农民工的实践——浅析“重庆市公共图书馆文化共享农民工服务联盟”[J].河南图书馆学刊,2014,34(12):2-4.

[22] 陈慰,巫志南.推动公共文化数字化建设的基本路径研究[J].图书与情报,2021(01):38-44.

[23] 张佳慧.数字技术赋能乡村治理:内在机理、功能限度及优化策略[J].云南农业大学学报(社会科学版),2024,18(02):142-149.

[24] 翟云,蒋敏娟,王伟玲.中国数字化转型的理论阐释与运行机制[J].电子政务,2021(06):67-84.

[25] 郑江淮,张睿,陈英武.中国经济发展的数字化转型:新阶段、新理念、新格局[J].学术月刊,2021,53(07):45-54.

[26] 耿达,曾雅.虚拟文化空间研究的主要内容与理论展望[J].社会科学动态,2023(12):50-58.

[27] 侯雪言.文化场景视域下乡村公共文化空间优化研究[D].武汉:武汉大学,2022:63.

[28] 倪跃达.场景理论视角下乡村公共文化空间的价值重构[J].领导科学论坛,2022(10):79-84.

[29] 梁心怡,甘佩玄,陈雅.文化数字化战略下我国公共文化服务可及性要素研究热点定量分析[J].图书馆,2024(03):47-54.

[30] 肖希明,完颜邓邓.以数字化促进基本公共文化服务均等化的实践研究[J].图书馆工作与研究,2016(08):5-10.

[31] 李国新.摹画未来 指引方向 明确任务 促进发展——《“十四五”公共文化服务体系建设规划》解读[J].图书馆论坛,2021,41(08):1-6.

[32] 张志平,李伟刚.我国公共文化服务数字化建设的现实困境与突破路径[J].科技资讯,2022,20(01):207-210.

[33] 孟天广.政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J].治理研究,2021,37(01):5-14.

[34] 张锦龙.城乡公共文化空间数字化转型:问题、原则与路径[J].湖北文理学院学报,2022,43(04):83-88.

[35] 何晓龙,韩美群.农村公共文化供需空间壁垒及其治理转向[J].图书馆论坛,2022,42(11):24-32.

[36] 陈含章.农家书屋工程十五年:追溯、历程与建议[J].出版发行研究,2020(11):5-14.

[37] 姜雯昱,曹俊文.以数字化促进公共文化服务精准化供给:实践、困境与对策[J].求实,2018(06):48-61.

[38] 傅才武,李俊辰.乡村文化空间营造:中国乡村文化治理的空间转向[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2022,39(05):5-15.

[39] 高书生.国家文化数字化战略:背景与布局[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2022,45(05):11-18.

[40] 范建华,秦会朵.“十四五”我国文化产业高质量发展的战略定位与路径选择[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,53(05):73-85.

[41] 隋缘.我国新型公共文化空间建设及其路径探索[J].人文天下,2021(12):34-39.

[42] 谢紫悦,陈雅.我国公共文化服务数字化建设进向分析研究——《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》的解读[J].图书馆,2023(10):16-21.

[43] 庞妃,史春林.习近平总书记关于文化产业高质量发展的重要论述研究[J].浙江理工大学学报(社会科学版),2023,50(06):631-638.

[44] 刘婷,梁千雨.“乡村振兴+文旅融合”协同发展模式研究[J].南方农机,2022,53(01):69-74.

Mechanisms and Pathways for Digital Empowerment of Rural Public Cultural Spaces

GAO Chunfeng

(School of Humanities and Social Sciences,Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)

Abstract:Digitalization serves as a vital tool for navigating the developmental challenges of rural public cultural space,significantly contributing to the equalization of urban and rural public cultural services.It challenges the traditional concept of “Space is architecture,form is entity”,and promotes the transition of rural public cultural space from offline to online,entity to virtual, traditional to emerging forms of business.This transformation facilitates the advancement of cultural infrastructure,interconnected services,and the integration of cultural resources.Addressing practical issues like inadequate digital infrastructure,limited interconnectivity and sharing of cultural resources and delays in network culture governance,the development of rural public cultural spaces needs to prioritize digital empowerment.This approach adheres to a logical framework where theory empowerment fosters ideological change,technological empowerment elevates the quality of construction,service empowerment invigorates development,and governance empowerment optimizes management efficiency.Guided by the “New Space,New Infrastructure,New Mechanism,New Scene” pathway and propelled by “Digital+”, “Internet+”, and “Artificial Intelligence+”,we can foster a rural public cultural space that seamlessly integrates multiple scenarios,online collaboration,supply-demand alignment, quantitative and qualitative balance,and standards with distinctive features.

Keywords:digital empowerment;rural public cultural space;logical mechanism;space reshaping

(责任编辑:张洁)