基于CiteSpace的“一带一路”研究国外热点与现状分析

2025-01-10周杰孙海燕戴逸凡

摘 要:文章通过梳理和总结学界对“一带一路”倡议的研究成果,明确当前的研究热点和空白,以期为后续研究提供参考。采用文献计量法,运用CiteSpace软件对Web of Science核心合集数据库中相关文献的研究前沿、方向、热点及热点演变趋势,并对“一带一路”涉及学科、发文作者所属国家等进行定量分析,发现相关文献总量呈波动增长趋势,具有多学科交叉特征。在“一带一路”领域,短期内“networks”将持续作为研究热点,foreign direct investment、inclusive development和current trend四类集群有望持续性出现热点话题或新兴细分领域。

关键词:“一带一路”;文献计量;CiteSpace

中图分类号:H083; H030" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.018

Foreign Hot Spots and Research Status Analysis of “The Belt and Road” Based on CiteSpace//ZHOU Jie, SUN Haiyan, DAI Yifan

Abstract: By combing and summarizing the academic research results on the “Belt and Road” strategy, this paper clarifies the current research hotspots and gaps, in order to provide the basis and reference for future research. By using the bibliometric method and CiteSpace software, we make a quantitative analysis on the research frontiers, directions, hotspots, the evolution trend of hotspots, the disciplines involved in the Belt and Road Initiative, and the country where the author belongs to, and other aspects of the relevant literature in the Web of Science core collection database. It is found that the total amount of relevant literatures shows a trend of fluctuation growth. It has the characteristics of multiple disciplines. In the future, “networks” will continue to be a research hotspot in the short term, together with the other three clusters of foreign direct investment, inclusive development and current trend, the four hot topics are expected to continue to be hot topics or emerging subdivisions in them.

Keywords: “the Belt and Road”; bibliometrics; CiteSpace

收稿日期:2024-06-28" 修回日期:2024-11-08

基金项目:云南省科学技术院基础研究专项“科技外交推动印度参与‘一带一路’倡议的路径研究”(202001AT070023)

作者简介:周杰(1996—),男,云南农业大学在读硕士研究生,研究方向为“一带一路”、农业经济学和科技外交。通信方式:2308493483@qq.com。*通讯作者:孙海燕(1980—),女,博士,云南农业大学教授(研究员),研究方向为科技外交、区域经济学、“一带一路”等。通信方式:37398691@qq.com。

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,是中国于2013年提出的一个重大国际合作倡议,旨在促进共建国家之间的互联互通、经济合作和文化交流[1-2]。“一带”指陆上经济带,即由中国西部陆路经济带连接亚欧大陆的一系列合作区域;“一路”指海上丝绸之路,即通过海上合作促进中国与东南亚、南亚、中东和欧洲等地区的联系。

“一带一路”倡议依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助现有区域合作平台,借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展旗帜,积极发展与合作伙伴的经济合作关系[3],共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。该倡议涵盖了一系列合作项目,包括基础设施建设(如铁路和港口等)、能源合作、贸易便利化、金融合作、人文交流等。通过促进区域间的互联互通和经济合作,旨在推动共同繁荣和发展,加强共建国家之间的合作与友谊[4]。截至2023年6月底,中国与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件[5]。

将“一带一路”作为中国特色政治术语的研究对象,具有深远的意义。不仅可以推动中国特色政治理论体系的创新,也是中国对全球治理体系的贡献,体现了中国智慧和中国方案。从战略层面讲,“一带一路”是中国实现“国内国外双循环”的重大举措,是中国由“战略防御”转向“战略开拓”的关键节点,是扩大国际政治影响力的手段。将“一带一路”作为中国特色政治术语的研究对象,其特殊性在于具有继承性、包容性、合作性、开放性等属性。首先,“一带一路”继承了古代丝绸之路的历史传统,在新的历史条件下被赋予了新的内涵和使命,体现了中国对历史的尊重和对未来的规划。其次,与传统的地缘政治和经济合作模式不同,“一带一路”强调不分种族、意识形态的多边主义和人类命运共同体理念,并强调和平合作,反对霸权主义和强权政治,致力于构建和平稳定的国际环境,具有更强的包容性和合作性。最后,“一带一路”促进了文化交流,强调不同文明的互学互鉴,促进了文化多样性和文明交流。

“一带一路”主题在国内外学术界均引起广泛热议。“一带一路”作为国际性的巨大项目,使中国与世界众多国家产生了紧密联系,其成果亦由众多国共享。研究和发展“一带一路”需要参与方共同努力。随着中国的发展,众多研究“一带一路”的中国学者正在走向国际,站在国际视角,将除中国外的其他国家的研究成果纳入,并将中国与其他国家进行可视化比较分析,有助于更全面地掌握“一带一路”的研究脉络。

据Web of Science(下文简称“WOS”)核心合集数据库显示,自“一带一路”倡议提出以来,研究成果涵盖经济、政治、法律、文化、环境等多领域。本文基于CiteSpace软件,采用定量和定性相结合的方法,分析了“一带一路”在全球的研究热点和现状,以观察学术界对于“一带一路”主题的发展现状及未来趋势方面的研究,为“一带一路”主题在学术界的探讨提供新的思路。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究基于WOS核心合集数据库进行检索。时间范围设定为自2014年1月1日至2024年4月30日,文献类型筛选为学术期刊、特色期刊,搜索主题词“belt and road”,最终检索结果4926条。按相关度排序后,选择前600篇文献,以全记录的格式下载并保存为refworks文件,用以分析。

1.2 研究方法

文献计量学是运用数学和统计学方法,对科学文献的数量、分布、引用、作者、机构、学科领域等特征进行定量分析,以揭示学科发展态势、研究热点、前沿、合作关系等信息。在主题研究中,这些指标通常被用来评估和量化一个领域的发展水平、研究活跃度以及影响力。本文基于文献计量法,以CiteSpace 6.3R1为工具,对“一带一路”进行统计。建立“data”“project”“input”“output”四个文件夹,将筛选后的数据放入data文件夹中。通过软件文献处理功能验证,600篇文献均为有效记录。建立新项目后将时间分区设置为2014—2024年,以每年作为一个时间切片进行分割。通过“合作作者”“合作机构”“国家”“关键词”“学科”等功能进行文献可视化分析,绘制可视化图谱,并进行聚类分析、关键词突显(Brust)检测,从而对此时段内“一带一路”相关文献的研究热点、前沿、涉及学科等内容进行分析。

2 主要研究分布特征

2.1 发文趋势与发文量分析

发文量可以衡量一定时期内学术研究的热度和发展速度,对分析研究动态和预测发展趋势具有重要意义[6-7]。国外“一带一路”相关文献总体呈持续增长趋势,研究热度持续增高。其中2018、2019年增长幅度较大,为关注的转折点。发文量井喷式增长与2018年改革开放40周年及 “一带一路”5周年座谈会等有关。2020年发文量几乎与2019持平。受新冠疫情影响,2021—2023年发文量有所下降,但研究热度仍较高。

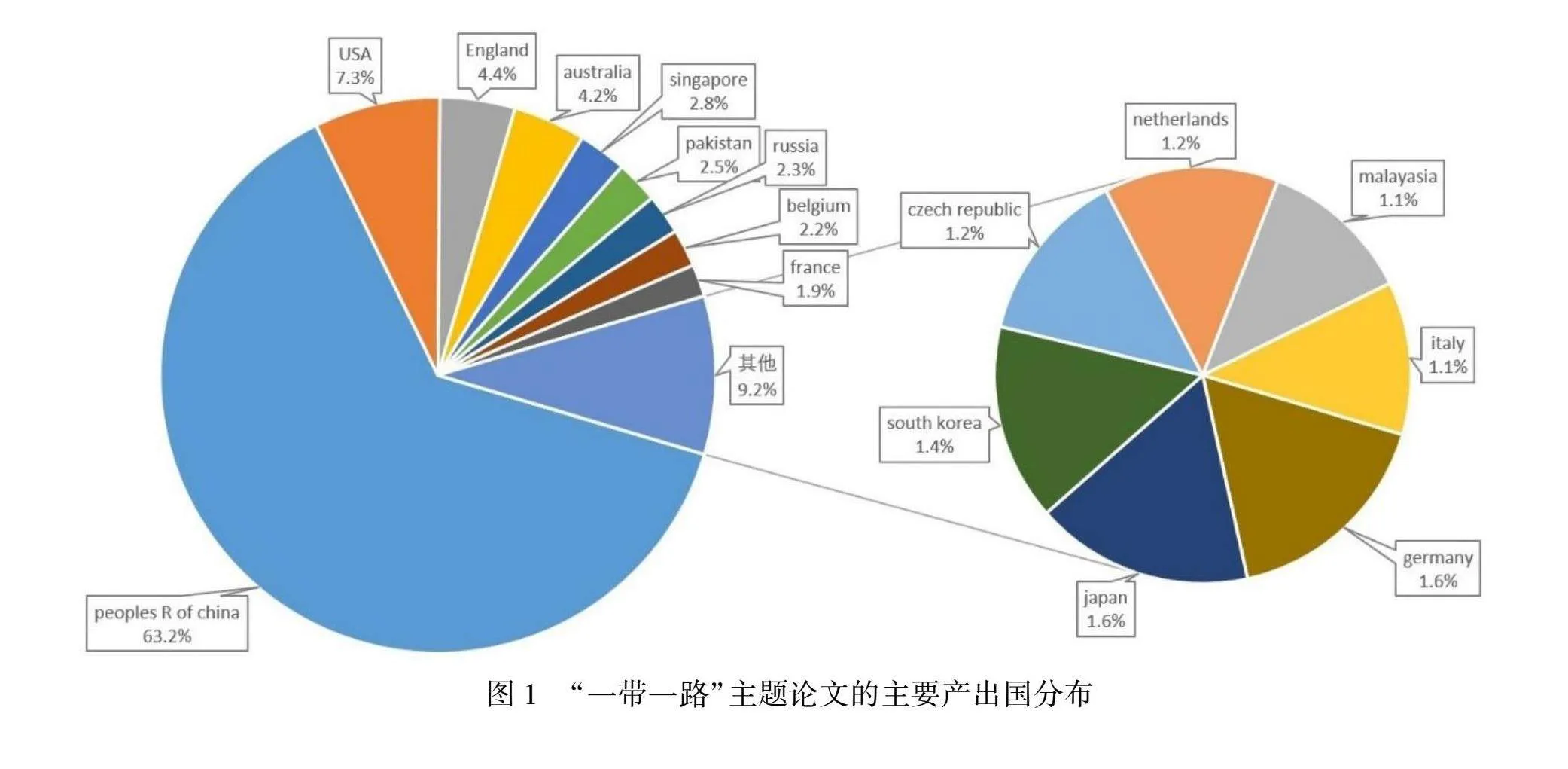

具体数量方面,中国占据主导地位并远超其他所有国家的发文量之和,文献数量达405篇(占比67.5%)。其次是美国和英国,分别为47篇(7.8%)和28篇(4.7%)。由图1可知,除中国外的其他国家主要为印太经济框架的西方发达国家。值得注意的是,巴基斯坦和俄罗斯作为发展中国家在“一带一路”相关研究中具有一定数量的发文量。以美国为首的西方国家其学术界对“一带一路”倡议的响应程度较高,尽管这些国家大多未深度参与“一带一路”项目;而参与“一带一路”项目较深的南亚和东南亚各国对这个主题的研究参与度并不高,如巴基斯坦在WOS的发文量仅占2.5%,归纳原因主要有以下几点:(1)“一带一路”在世界范围内尚处于开拓探索阶段,其潜力和价值亦处于开发阶段,研究所需的信息和相关成果不足;(2)对于共建国家而言,“一带一路”倡议作为国际性项目,地位和作用集中体现在国际投资与进出口方面,作为经济发展的重要补充,但还未对共建国家的经济发展产生关键性作用,未被学者们高度关注;(3)大多数“一带一路”共建国家在教育水平、人才储备、科研能力、信息化等方面普遍低于世界平均水平,参与研究的学者数量较少,导致在国际期刊发文量低。

2.2 合作研究分析

通过合作作者分析可了解学者们对“一带一路”的研究偏好。按照普莱斯定律,当核心作者发文量占发文总量一半时,才会形成该研究领域的高影响力作者或团队[8-9]。针对本次研究样本,M=0.749×nmax1/2,计算结果M≈2,即发文量两篇以上的作者为该领域的核心作者。经过对600篇文献的作者进行统计分析,发文量两篇以上(含两篇)的作者共有42人,他们共发表文献108篇,占全部文献的18%,远低于普莱斯定律中形成核心作者群所要求的50%。这表明“一带一路”领域尚未形成真正意义的核心作者群。

通过进一步对发文作者进行共现分析发现,发文量较高的作者如Gang Xiao、Laihui Xie、Garlick Jeremy、Fangye Zhou等均独立发文,无合作作者。文章所选领域内的作者整体分布呈分散状态,彼此之间合作较少。因“一带一路”研究涵盖经济、政治、法律、文化、环境等多个学科,范围广泛且跨度大,因而相关研究目前尚未形成核心作者群。

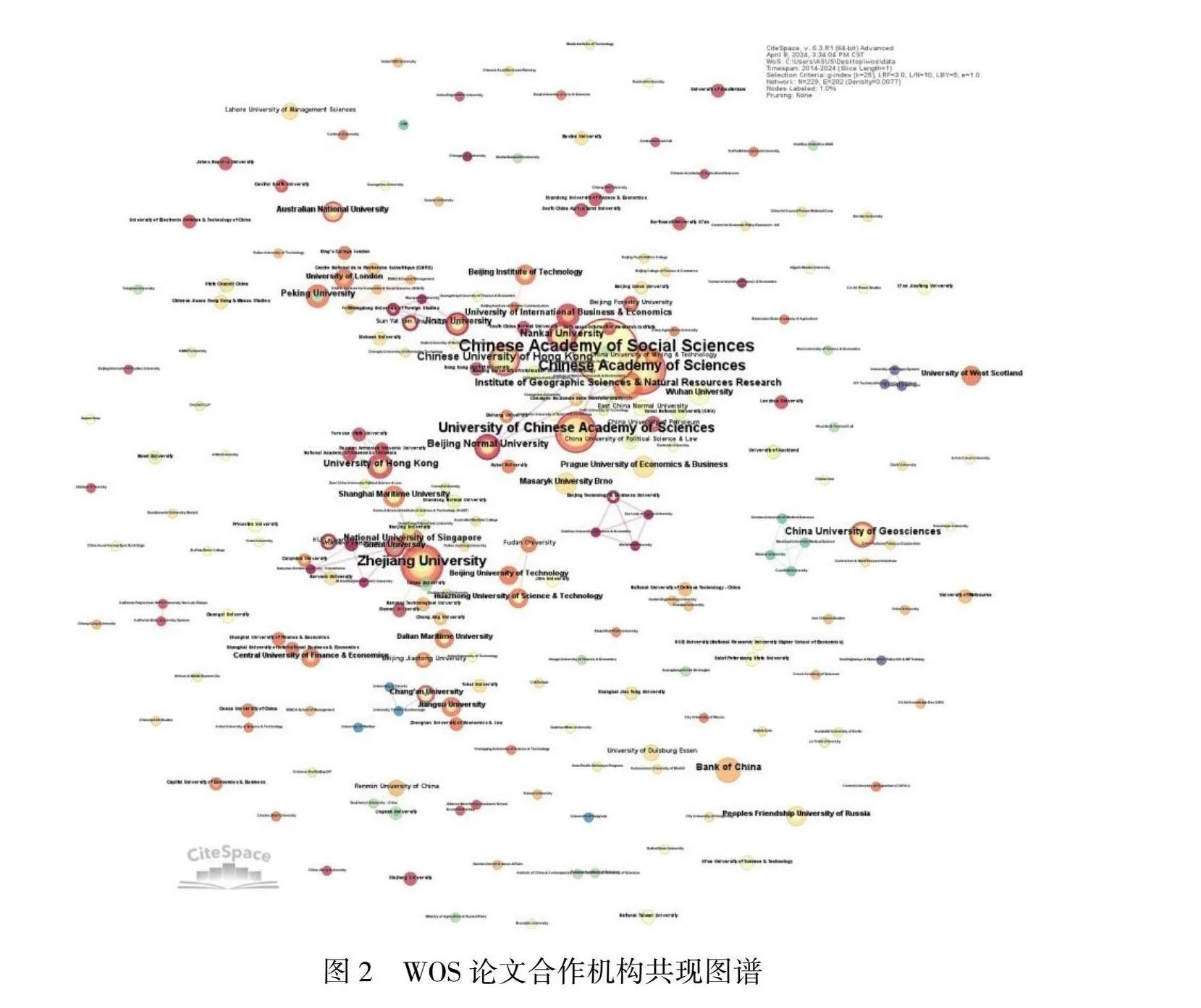

2.3 合作机构分析

通过文献合作网络来看,该领域发文机构之间可大致分为科研机构与高校的合作、高校之间的合作两类。以Chinese academy of social sciences(中国社会科学院)为主的合作网络拥有最大发文量,同时与许多高校或科研机构联系紧密,是该领域研究的核心推动力量。以浙江大学和中国科学院大学为主的合作网络,整体呈散点分布,彼此间的合作有待加强。政府部门作为独立主体在文献计量中较为少见,本研究中仅发现Bank of China(中国银行)具有一定发文量。从区域属性来看,中国高校和科研机构在国际上具有最大影响力(如图2)。

可见,国际学术界形成了以中国学界主导、科研机构与高校为主要合作单位的研究格局。站在国际视角来看,“一带一路”作为中国发起的倡议,发文量最多的前十四个发文研究机构归属地均为中国,有较为明显的国家政策导向性。单纯看这一结果,会掩盖国际学术界对“一带一路”的研究和评判,导致数据难以反映国际学术界除中国外的其他国家学者对“一带一路”的认知情况及态度,如认可度或接纳度。

在世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的时代趋势下,高等教育国际化是一国文化输出的重要手段,同时也是国家软实力的彰显。对此应持续推进高等教育人才交流,提升国外机构发文占比。自2016年起,受益于“一带一路”倡议与“中非十大计划”等政策的推动,中国已成为亚洲最大、世界第二大留学生的目的地国。来华留学生是生源国对中国形象认知的间接载体,通过来华留学实践,可提高他们对中国的认知,并在归国之后成为中国文化与价值观的主要传播者。来华教育不仅能增加发展中国家的人力资本存量,促进科技研发合作,推动发展中国家技术进步,同时也能促进其对外资的开放程度、扩大中国与生源国的贸易规模。中国立足全人类的共同价值与需求、秉持人类命运共同体的外交理念,虽然新冠疫情的暴发使高等教育国际化体系受到严重冲击,在华留学生数量大幅减少,但中国不会也不应该关上教育全球化的大门。我们应通过持续加深与“一带一路”合作伙伴的人才交流,不断提升中国的国际话语权。

2.4 涉及学科分析

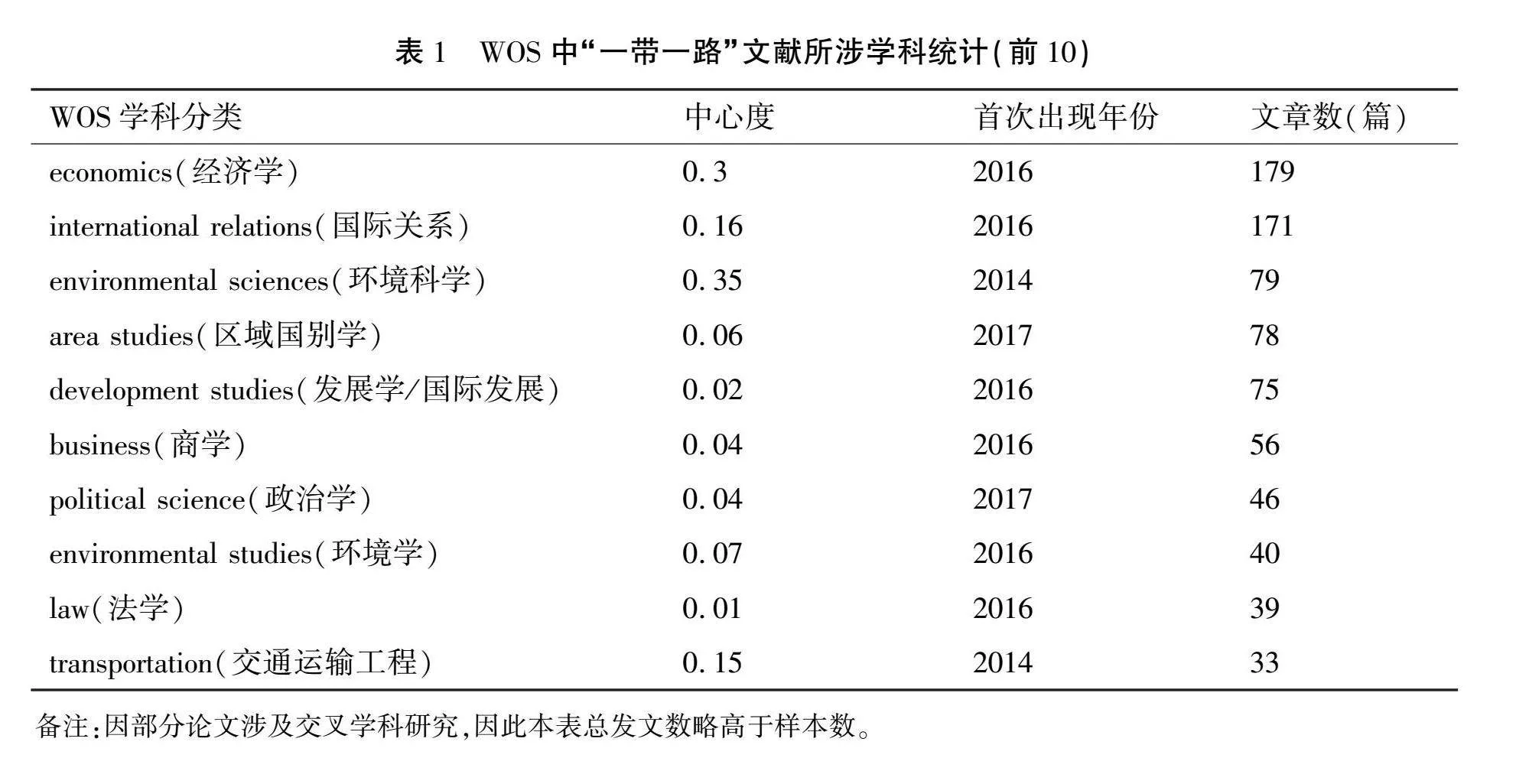

对收集的600篇文献进行学科分析发现,发文量最多的前10类学科分别为:Economics(经济学)、international relations(国际关系)、environmental sciences(环境科学)、area studies(区域国别学)、development studies(发展学/国际发展)、Business(商学)、political science(政治学)、environmental studies(环境学)、Law(法学)和Transportation(交通运输工程)(见表1)。其中,研究“经济学”和“国际关系”的文章数均远高于其他学科,多达170余篇。可见学界在研究“一带一路”主题时对“经济学”和“国际关系”两类学科具有研究偏好。此外,“经济学”“国际关系”“环境科学” “交通运输工程”四类学科的文献中心度较高,说明这四类学科的相关文献集中于其所属的个别细分学科或领域。由此可见,“一带一路”作为经济项目,其影响力超出了经济范畴,对国际关系、环境科学、政治学等非经济领域也产生了深远影响,且对多学科领域均有所涉猎,学科呈现领域多元化特征。值得注意的是,“一带一路”主题与国际关系深层绑定,显示出明显的政治化倾向,有背离中国最初的“纯粹经济项目”的趋势。

3 研究热点与演化走势

3.1 研究热点

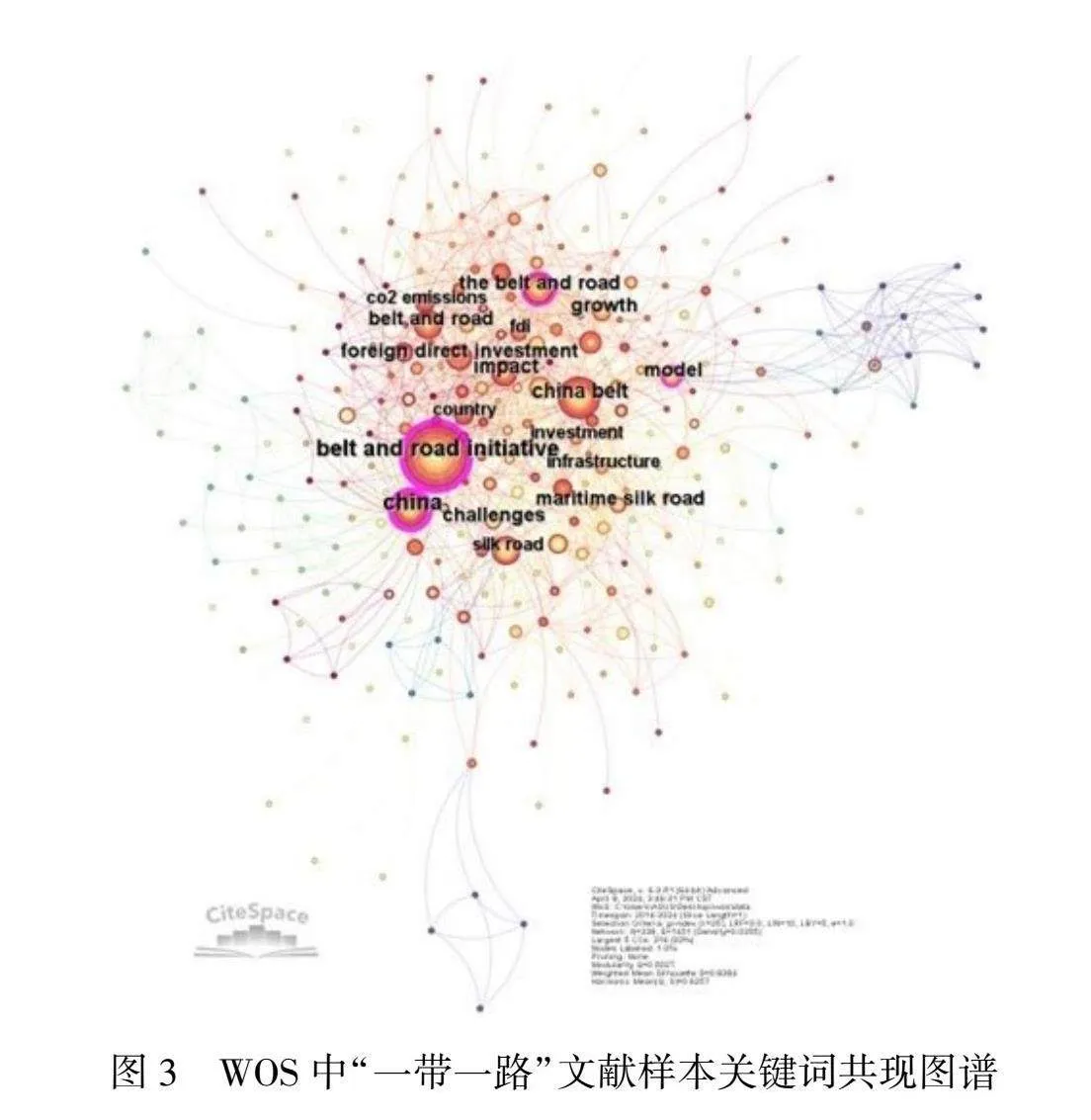

关键词共现网络体现出多个词语或词组的中心性,可展现相关文献的热点关键词及相互之间的联系,从而进一步得出该领域的热点[10-12]。如图3所示,通过对WOS文献样本进行分析,共生成338个节点和1451个链接。节点大小与节点中心度的数值成正比,节点间的连线则指示了关键词之间的共现频次。通过绘制本次关键词共现图谱,发现“一带一路”相关文献中前15个高频共现关键词为Belt and road initiative(138次)、The belt and road(79次)、China belt(59次)、China(56次)、Silk road(33次)、Impact(30次)、Trade(25次)、Foreign direct investment(24次)、Economic growth(21次)、Policy(19次)、Model(18次)、Country(18次)、Maritime silk road(17次)、Determinants(16次)、Growth(15次)。其中,Belt and road initiative、The belt and road、China belt、Silk road和Maritime silk road这5个关键词共出现326次,占多数且中心度总体较高,说明“一带一路”主题在研究中呈现领域化态势。与“一带一路”不存在从属关系的China、Impact、Trade、Foreign direct investment、Economic growth、Policy、Model、Country、Determinants、Growth等10个关键词共出现242次,其中心度总体偏低,说明其大多数相关文献存在多领域交叉研究。其中China belt(59次)、China(56次)说明“一带一路”带有明显的“中国”标签,具有中国特色术语(话语)色彩。

3.2 研究主题

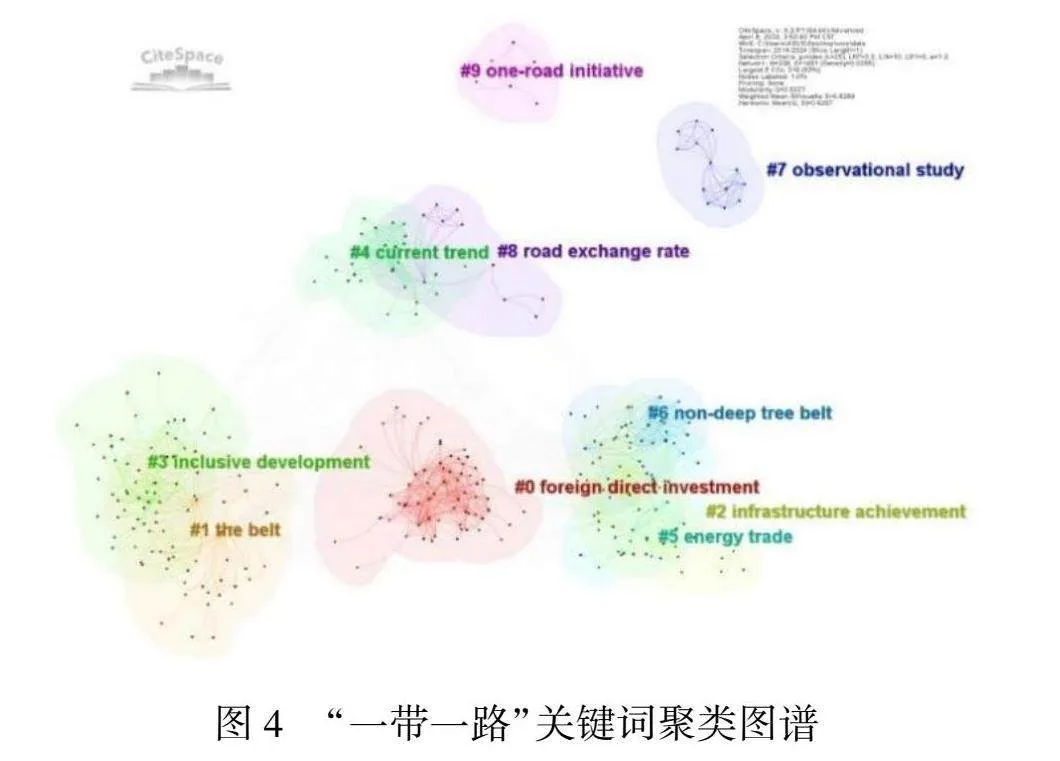

基于关键词共现网络对文献中的关键词进行更为深入的突显分析,并对每个聚类的时间跨度以及不同聚类之间的关联进行时间线可视化呈现,从而清晰展示演化进程[13-14]。关键词聚类能体现研究领域的结构,理清不同研究主题之间的关联与发展趋势。一般认为,聚类模块值Qgt;0.3,表明聚类结构显著;平均轮廓值Sgt;0.7,表明聚类是令人信服的[15-16]。WOS来源文献的关键词时间线如图4所示,其中Q=0.5067,S=0.8284,满足条件。图4显示了对文献关键词进行聚类的结果,生成了10个不同的集群(见表2)。按照聚类的大小对聚类结果进行排序,序号越小,聚类越大。从这10个聚类中提取核心词汇不难发现“一带一路”与投资、基础设施、发展、贸易、汇率等主题具有较强相关性,由此可见 “一带一路”作为经济项目成为学术界的广泛共识。

3.3 研究前沿与趋势

如图5所示,突显强度较高的关键词包括seat belt、one belt one road、trade、panel data、performance、economic growth和CO2 emissions。从发展态势来看,关键词performance、economic growth、CO2 emissions、country、policy和networks在未来短期内将持续作为研究热点。

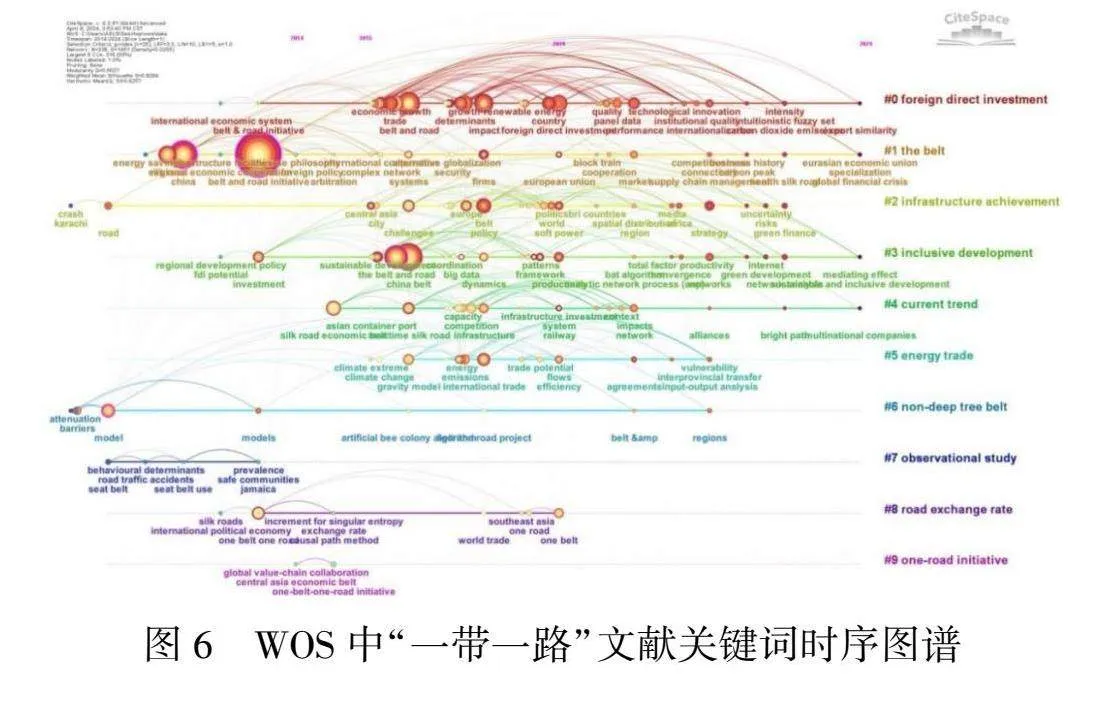

根据图6关键词时序图谱来看,#0 foreign direct investment、#1 the belt、#3 inclusive development和#4 current trend四类集群在未来有望持续性出现热点话题或细分领域研究。值得注意的是,#2 infrastructure achievement、#5 energy trade、#6 non-deep tree belt三类集群在近几年转冷,其相关领域研究未成为研究热点。此外#7 observational study、#8 road exchange rate和#9 one-road initiative三类集群在2014—2017年相继昙花一现。

4 结论

从发文量来看,以美国为首的西方国家科研能力强劲,但其“一带一路”主题的发文量占比不及中国,说明其学术界的研究热情和潜力有待开发,发文归属国结构亟待优化。“一带一路”主题研究尚未形成核心作者集群,而合作机构的结构亦分布不均。“一带一路”主题研究所涉及领域众多,多元化明显,但需要密切关注其政治化研究态势,严防“一带一路”陷入政治冲突和意识形态对抗的泥潭。“一带一路”主题研究不仅涉及基础设施建设、贸易投资等经济领域,还涉及文化交流、环境保护、灾害管理等多个方面,国际学术界的参与有助于丰富研究内容,形成更加全面的研究体系。

从热点来看,与“一带一路”主题强相关的热点中心度高,在学术研究中呈现领域化态势,其余热点中心度普遍较低,存在多领域交叉研究。从本文研究结果来看,“一带一路”带有较为明显的“中国”标签,显示出本领域可能过于侧重中国的角色和利益,而忽视了其他参与国的需求和利益。这种视角的局限性会导致对“一带一路”倡议的全面性和平衡性不足;在“一带一路”相关研究中,中国声音占据主导地位,其他国家的观点和意见未得到充分体现,这导致研究结果的片面性和偏颇;研究可能受到中国文化背景的影响,从而在分析问题时带有一定的文化偏见,这可能影响对其他国家文化、社会和经济特点的准确理解和评估;“一带一路”倡议在提出和实施过程中具有一定的政治色彩,这可能导致相关研究在分析问题时过于强调政治因素而忽视经济、社会和人文等其他重要维度;部分研究过于强调中国与其他国家之间的合作模式,而忽视了不同国家之间可能存在的多样化合作需求和可能性;“一带一路”研究过于强调合作机会和利益而忽视了潜在的风险和挑战,这种倾向可能导致对问题的全面性和复杂性认识不足;由于研究带有明显的“中国”标签,可能会影响研究的客观性和中立性,使研究结果受到质疑。“一带一路”具有中国特色政治术语(话语)色彩,但未有学者从该角度深入研究。

从研究主题和未来发展态势来看,“一带一路”与投资、基础设施、发展、贸易、汇率等主题具有较强的相关性。在未来,关键词performance、economic growth、CO2 emissions、country、policy和networks在未来短期内将持续作为研究热点。关注performance意味着研究者将更加重视“一带一路”倡议的绩效评估,以便找出项目的成功案例和不足之处,进而优化项目实施策略,提高投资效益。而将economic growth作为研究热点,有助于分析“一带一路”倡议对共建国家经济增长的推动作用,以及如何实现可持续发展。这对于评估“一带一路”倡议的长期影响具有重要意义。关注CO2 emissions表明研究者将关注“一带一路”倡议对环境的影响,尤其是碳排放问题,这有助于推动绿色、低碳的“一带一路”建设,符合全球应对气候变化的趋势。研究country和policy有助于深入了解不同国家在“一带一路”倡议中的角色、需求和合作策略,以及各国政策对“一带一路”建设的影响。将networks作为研究热点,意味着研究者将关注“一带一路”的网络化合作和互联互通问题。这对于推动共建国家之间的经济、政治、文化等多领域合作具有重要意义。以上研究热点可为政策制定者提供有益的参考,从而优化“一带一路”政策体系,提高政策实施效果。关注这些关键词有助于加强国际合作,推动共建国家在“一带一路”建设中的协调与配合,而关注研究热点有助于识别和防范“一带一路”建设中的潜在风险,协助企业进行有效的风险应对。通过深入研究这些关键词,有助于推动“一带一路”倡议的全方位发展,提升我国的国际影响力,推动构建人类命运共同体。总之,这些关键词作为“一带一路”研究的热点,有助于全面、深入地分析“一带一路”倡议的各个方面,为我国和相关国家提供有益的决策参考。

5 举措和展望

鉴于中国发表的“一带一路”相关文献多从中国视角出发,建议今后更多注重合作国家的实际需求,考虑多方利益。同时加强与其他国家学者的学术合作,提高“一带一路”成员国的学术“话语权”,有效协调众多成员国在全球治理中的诉求,从而更好地应对国际性的危机和冲击。

激发国际学术界研究热情,推动“一带一路”主题的研究结构多元化,对于深化对该倡议的理解,推动其高质量发展以及构建人类命运共同体具有重要意义。多方参与可以带来多元化的视角和理论,有助于从不同文化、经济和社会背景出发,全面、深入地理解和分析“一带一路”倡议的内涵、影响和挑战,为政策制定提供更加全面和客观的依据。国际学术界的参与往往伴随着严格的学术标准和更加有效、多元的研究方法,这有助于提升“一带一路”主题研究的科学性和严谨性,从而提高研究的质量和深度。“一带一路”倡议作为一项全球性的合作框架,需要得到国际社会的广泛认同和支持,同时有助于提升该倡议的国际知名度和影响力。可以通过举办国际学术研讨会、建立合作平台、设立“一带一路”研究基金和奖项、鼓励实地考察和案例研究、创建学术期刊、利用网络和社交媒体建交流群组、在高校和研究机构设相关研究生和博士生项目等措施,有效激发各方研究热情,推动研究主体多元化,从而为“一带一路”发展与合作提供全面学术支撑。

参考文献

[1] 桂嘉越.“一带一路”倡议对沿线国家经济的作用及影响[J].商展经济,2024(10): 20-23.

[2] 赵豪迈,赵益维.“一带一路”新型智库信息资源建设研究[J].情报探索,2020(2): 63-66.

[3] 隽鸿飞,张海成. 21世纪国外马克思主义研究中心的转换[J].马克思主义理论学科研究, 2020, 6(1): 98-106.

[4] 霍忻.“一带一路”沿线国家认证认可国际竞争力评价[J].中国流通经济,2020,34(1): 52-64.

[5] 赵新泉,刘媛媛,林志刚.“丝路电商”国际合作的成效、困难及对策[J/OL].中国流通经济,1-10[2024-06-06]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3664.F.20240605.1023.004.html.

[6] 李先跃.中国文化产业与旅游产业融合研究进展及趋势:基于CiteSpace计量分析[J]. 经济地理, 2019, 39(12): 212-220, 229.

[7] 韩增林,李彬,张坤领,等.基于CiteSpace中国海洋经济研究的知识图谱分析[J].地理科学, 2016, 36(5): 643-652.

[8] 邓国艳,米惠,刘红宇,等.基于VOSviewer和CiteSpace对中药注射剂类过敏反应研究热点和趋势的可视化分析[J].中草药,2024,55(3): 907-918.

[9] 孔凡乐,纪瑞锋,何新.基于VOSviewer与CiteSpace的植物类药材农残检测研究热点与趋势分析[J].中草药,2024,55(5): 1652-1664.

[10] 殷菱,赵彤,邸金平,等.基于CiteSpace的国内外公立医院人力资源配置研究热点与前沿分析[J].现代医院,2024,24(3): 340-347,350.

[11] 王国华,俞树煜,黄慧芳,等.中国远程教育研究的可视化分析:核心文献、热点、前沿与趋势[J].远程教育杂志,2015,33(1): 57-65.

[12] 兰国帅,张一春,王岚.国内外教育技术新发展:基于WOS与Histcits知识图谱可视化分析[J].开放教育研究,2014,20(3):111-120.

[13] 兰国帅,张一春.国外高等教育研究:进展与趋势:高等教育领域12种SSCI和Aamp;HCI期刊的可视化分析[J]. 高等教育研究, 2015,36(2):87-98.

[14] 李立从,王瑜,王晓丽.材料科学领域国家合作网络分析:基于ESI高被引论文[J]. 科学观察, 2023,18(5):26-33.

[15] WANG M,LIU L.A Visual Analysis of Stance Markers Research in China and Abroad Based on Citespace[J].Region-Educational Research and Reviews,2024,6(4):28-31.

[16] LIU D, ZHANG D, YU T, et al. Knowledge mapping of paediatric fever—a visual analysis based on CiteSpace [J]. Frontiers in Pediatrics, 2024,12.https://doi.org/10.3389/fped.2024.1383342.