社区全科医生慢性病共病药物治疗决策能力提升培训需求的定性研究

2025-01-01周馨媚韩利艳夏瑀李海昕罗原钱熠赵洋徐志杰

【摘要】 背景 社区全科医生为慢性病共病患者做出药物治疗决策时面临诸多挑战,通过开展培训提升其决策能力是应对挑战的重要方式。然而,目前对于社区全科医生的慢性病共病药物治疗决策培训需求缺乏深入研究。目的 了

解社区全科医生在开展慢性病共病药物治疗决策时面临的困难,以及其在慢性病共病药物治疗决策能力提升方面的培训需求,为设计相关培训课程提供参考依据。方法 于2023-10-05至2023-12-21,采用目的性抽样方法和最大差异原则,招募杭州市、宁波市、嘉兴市、深圳市、上海市社区卫生服务中心的全科医生进行深度访谈,访谈主题围绕社区全科医生在慢性病共病药物治疗决策培训上的内容及形式需求开展。访谈内容由2名研究者独立转录和编码,并对访谈资料进行内容分析。结果 共有20名社区全科医生完成访谈,15名为女性,平均年龄为(38.5±3.0)岁。基于社区全科医生当前面临的共病药物治疗决策问题,对其开展的培训内容应涵盖药物治疗评估、药物合理选择、医患沟通与共同决策、用药教育与随访4个方面。在培训形式上,社区全科医生愿意接受灵活多样的授课途径,且更为认可基于案例和结合社区医疗需求的培训方法。结论 社区全科医生对慢性病共病用药决策能力存在明确的培训需求,本研究结果可以为培训课程的构建提供理论参照,可助力培训更适应社区全科医生的工作环境与实际需求。

【关键词】 慢性病共病;药物治疗决策;全科医生;培训需求;定性研究

【中图分类号】 R 197 【文献标识码】 A DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0272

Training Needs of Primary Care Physicians in Medication Decision-making for Multimorbidity:a Qualitative Research

ZHOU Xinmei1,HAN Liyan2,XIA Yu3,LI Haixin4,LUO Yuan5,QIAN Yi6,ZHAO Yang7,8*,XU Zhijie1*

1.Department of General Practice,the Second Affiliated Hospital,Zhejiang University School of Medicine,Hangzhou 310009,China

2.Zhangqi Branch of the Longshan Hospital,Medical Health Group of Ningbo First Hospital,Cixi 315313,China

3.Department of General Practice,Peking University Shenzhen Hospital,Shenzhen 518036,China

4.Department of Pharmacy,the First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710061,China

5.Hangzhou Shangcheng District Xiaoying Street Community Health Services Center,Hangzhou 310009,China

6.School of Public Health,Hangzhou Normal University,Hangzhou 311121,China

7.The George Institute for Global Health,University of New South Wales,Sydney 2050,Australia

8.School of Population and Global Health,University of Melbourne,Melbourne 3010,Australia

*Corresponding authors:ZHAO Yang,Researcher/Doctoral supervisor;E-mail:Wzhao@georgeinstitute.org.cn

XU Zhijie;E-mail:zhijiexu@zju.edu.cn

【Abstract】 Background Primary care physicians in community settings face numerous challenges when making medication decisions for patients with multimorbidity. Enhancing their decision-making capabilities through training is an important way to address these challenges. However,there is a dearth of in-depth research on the training needs of primary care physicians in the context of medication decision-making for multimorbidity. Objective This study aims to explore the challenge physicians encountered in medication decision-making for patients with multimorbidity and their needs for training content and modalities,providing a reference for designing the training courses for the abilities enhancement. Methods From October 5th to December 21st in 2023,physicians from community health care centers in Hangzhou,Ningbo,Jiaxing,Shenzhen,and Shanghai were recruited for in-depth interviews following the principle of purposive sampling and maximum variation,which focus on the content and formats of training to enhance medication decision-making abilities. Two researchers transcribed and coded the interviews independently,and content analysis was performed on the interview data. Results A total of 20 Physicians completed the interviews and 15 were females,mean age were(38.5±3.0) years. Based on the challenges faced by primary care physicians in the medication decision-making for multimorbidity,the training should cover four aspects:evaluation of medication therapy,rational selection of medication,doctor-patient communication and shared decision-making,medication education and follow-up. In terms of training form,primary care physicians are willing to accept flexible and multiple teaching approaches,and prefer case-based training that aligns with community health needs. Conclusion Primary care physicians have clear training needs of medication decision-making for patients with multimorbidity. The results of this study provide a theoretical reference for the development of training courses,which adapt to the working environment and actual requirements of primary care physicians.

【Key words】 Multimorbidity;Medication decision-making;General practitioners;Training need;Qualitative research

慢性病共病(以下简称共病)是指个体同时存在两种及以上的慢性健康问题[1]。我国45岁及以上的中老年人群体中,共病患病率高达57.34%[2]。共病增加了医疗服务的复杂性,导致医疗资源过度消耗,对卫生系统构成重大挑战[1,3-4]。用药决策是医生医疗行为中的重要环节,要求医生综合考虑患者的具体病情、药物特性、潜在不良反应、患者偏好、经济成本等多种因素,为患者选择最合适的药物治疗方案[5]。共病导致的多种药物联用以及潜在的疾病与药物相互作用增加了共病药物治疗决策的难度。社区全科医生与患者建立长期医患关系,对患者的疾病特点和治疗偏好有深入了解,是共病患者合理用药的“守门人”和药物治疗决策的主导者[6]。然而,全科医生在面对共病患者时可能尚未完全具备做出复杂治疗决策的能力[6-7],有必要通过培训提升全科医生的药物治疗决策能力,以应对共病带来的药物治疗挑战。然而,目前关于社区全科医生在共病用药决策过程中所面临的挑战及其对能力培训的具体需求尚缺乏深入研究。定性研究可用于探索医务人员对某一问题的经历和看法,探讨观点背后的原因。因此,本研究采用基于深度访谈的定性研究方法,深入了解社区全科医生对共病药物治疗决策培训的内容及形式需求,为设计和实施针对性的决策培训课程提供参考。

1 对象与方法

本研究采用描述性定性研究方法,该方法符合研究者探索社区全科医生共病药物治疗决策现状与培训需求的研究目标,同时,该方法有助于细致且深入地了解受访者共病药物治疗决策经历及其培训需求,这种方法有利于探索事物发生发展的真实情况,并通过研究者和受访者的互动,形成对研究问题的解释性认知。在研究开始前,本研究的方案通过了浙江大学附属第二医院医学伦理委员会审批[审批号:(2023)伦审研第(0732)号)]。研究报告遵循《定性研究统一报告标准:个体访谈和焦点组访谈的32项清单》(COREQ)[8]。

1.1 研究对象

本研究采用目的性抽样法选取研究对象,通过该方式招募的潜在研究对象是有针对性的,适合提供有助于探索本研究主题的见解[9]。研究者于2023-10-05至2023-12-21邀请杭州市、宁波市、嘉兴市、上海市、深圳市5个地区共12家社区卫生服务中心的全科医生作为访谈对象。纳入标准:(1)在社区卫生服务中心或社区健康服务中心任职的临床医务人员;(2)执业注册范围为全科医学,职称在主治医师及以上;(3)在本单位累计工作时间不少于3年;(4)目前在本单位从事一线临床工作;(5)具有至少1年的家庭医生签约服务经历。排除标准:(1)拒绝签署知情同意书或因其他原因无法参与研究;(2)无法使用普通话交流且可能影响文本转录。

研究者对纳入研究的社区全科医生进行深度访谈,当访谈资料达到信息饱和时停止招募[10]。在正式访谈前1周左右,研究者通过短信或电话向符合研究准入条件的社区全科医生发出访谈邀请。有3位社区全科医生拒绝参与研究,原因均为“时间不方便”。

1.2 开发访谈提纲

基于既往相关文献,研究者初步制定访谈提纲[11-12]。在预访谈4名社区全科医生的基础上,经过小组成员多次讨论,确定了正式访谈提纲。访谈提纲中的问题主要涉及社区全科医生为共病患者做出药物治疗决策的现状和培训需求,关键问题包括:(1)在接诊社区共病患者过程中是如何做出药物治疗决策的?(2)在共病患者药物治疗决策过程中遇到过哪些困难?是如何解决这些困难的?(3)希望在共病患者药物治疗决策方面提高哪些能力?(4)希望共病用药决策能力提升培训以何种形式开展?为更加深入和准确地理解受访者的观点,在每个关键问题中,访谈提纲设计了相关的探索性问题[13]。除访谈提纲中准备好的问题外,研究者还鼓励受访者分享其认为与访谈有关的任何其他观点。

1.3 资料收集

2名访谈者通过半结构式深度访谈法收集资料[14],2名访谈者全程参与了访谈提纲设计。多数受访者的访谈地点选择在安静的门诊诊室,以“面对面”对话的形式展开;个别受访者因场所限制,通过线上视频的形式完成访谈。访谈前再次向受访者介绍本研究的目的及过程,告知访谈内容将被录音保留,同时向受访者承诺访谈遵循自愿、保密原则,征得其同意后受访者签署知情同意书。访谈开始前,研究者向受访者收集与核对基本信息,包括年龄、性别、执业年限、职称、学历等。

研究者使用录音设备(科大讯飞-sr501)记录访谈全程内容。在访谈过程中,研究者使用积极倾听与反馈、灵活引导与适时追问等访谈技巧,根据新出现的主题适时调整访谈内容,确保受访者能充分表达自己的想法。在访谈过程中,研究者在笔记本上记录受访者提到的关键信息,在完成访谈后研究者撰写访谈笔记,记录访谈过程中的非语言信息、互动过程,以及研究者认为有必要说明的一些情况。当访谈资料达到信息饱和,即受访者所述内容不再增加研究者对研究主题的认知且资料分析不再产生新主题时,终止资料收集[10]。访谈时长控制在30~45 min。本研究未进行重复性访谈。

1.4 资料分析

访谈结束后24 h内,由访谈者逐句转录访谈录音和整理笔记,由课题组的另一名成员进行核查。每份转录文本均得到去隐私化处理,同时标注访谈时间和受访者编号等内容。研究者未将访谈转录文本交予受访者修订或采集意见。

本研究采用MAXQDA 22.2.0软件实施资料管理及分析,采用内容分析法进行文本分析[15]。具体步骤为:(1)反复倾听录音,仔细阅读访谈资料以了解文字语境和内涵;(2)研究者对资料进行逐行分析,对每一行中与研究问题可能相关的、有意义的陈述进行初始编码,同时记录备忘录以促进对研究主题的深入思考;(3)根据代码的含义和属性对其进行分类,通过持续比较法构建代码类别并形成主题[16];(4)由两名研究者共同创建代码本,基本内容包括代码名称及其释义,并为代码匹配典型的受访者原始陈述;(5)研究者在编码过程中不断地比较概念、代码与主题的异同,直至没有新主题和代码出现,代码本的内容经由研究团队成员经过多次讨论后达成共识。

1.5 质量控制

本研究团队成员为来自社区卫生服务中心和综合医院的全科医生,均具有共病患者用药管理经验,且曾参与过定性研究理论培训和深度访谈的实践。2名访谈者均为女性全科医生,1名来自综合医院,拥有全科医学硕士学位,另1名来自基层医疗卫生机构,为在读全科医学硕士研究生。仅有1位受访者与1名访谈者是同事关系,其他受访者事先与访谈者不熟悉。访谈过程中,访谈者注重合理利用访谈技巧促进深入交流。资料转录过程中及时记录备忘录及反思日记,便于根据访谈进展调整访谈策略,提升资料的准确性和深度。研究团队的其他成员负责核对转录信息并参与商定主题框架。研究者从每个地区各随机抽取1名受访者,以邮件的形式将主要研究结果发送给受访者,邀请其对研究结果进行检查和确认。5名受访者均未对研究结果提出异议。

2 结果

2.1 受访者基本信息

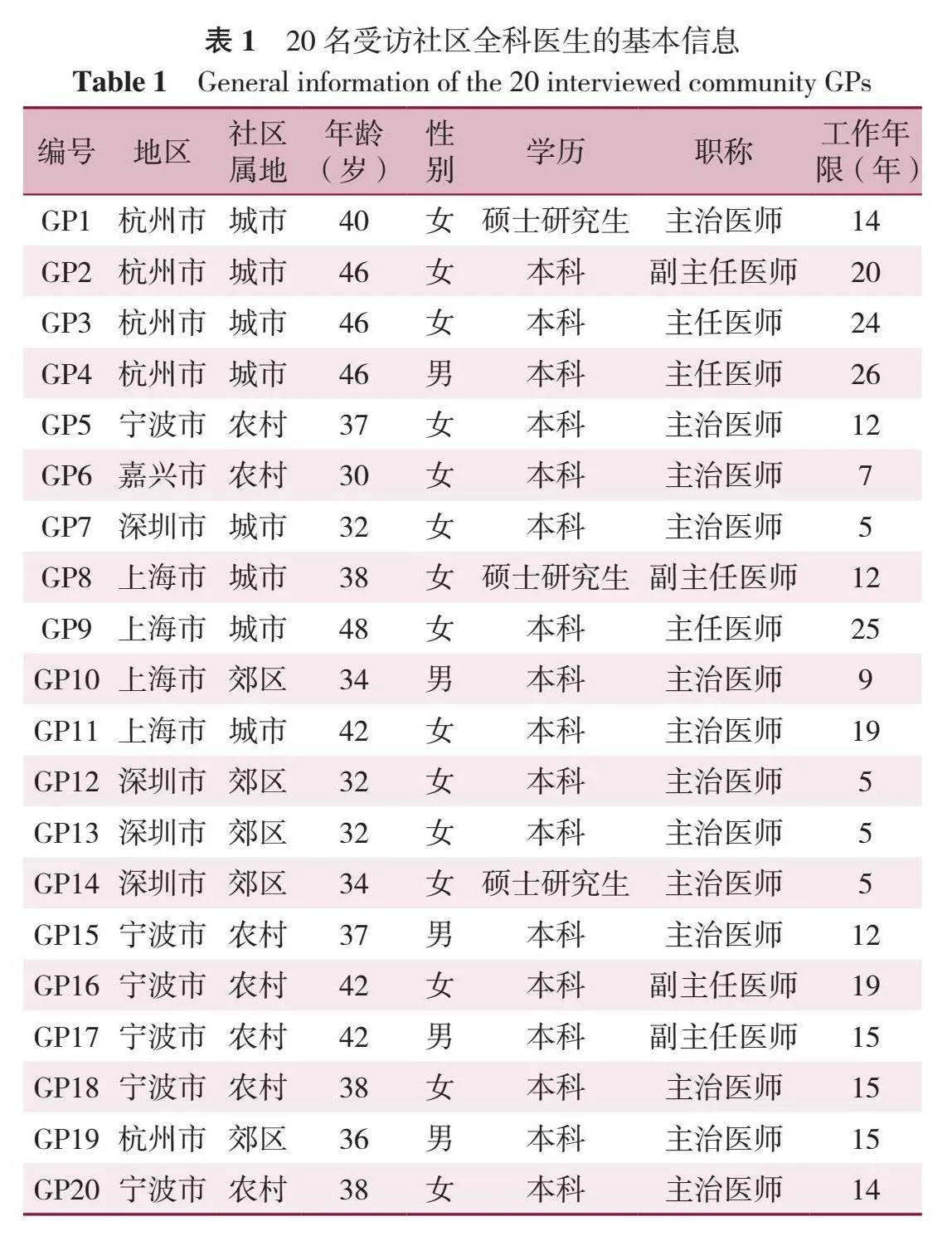

本研究共纳入20名受访者,15名为女性,年龄为30~46岁,平均年龄为(38.5±3.0)岁。受访者基本信息见表1,采用GP1~20的编码,以保护受访者的身份信息。

2.2 访谈结果

2.2.1 主题1:药物治疗评估。准确评估共病患者药物治疗方案的合理性是社区全科医生决策的主要依据。受访者普遍表达了对多种疾病与药物之间复杂相互作用的困惑和担忧,对相互作用的认知不足是导致决策困难的重要因素。部分社区全科医生认为,临床药理知识不足、缺乏智能化药学信息工具是评估共病药物治疗合理性的主要障碍。因此,大多数受访者强调了接受进一步培训的重要性,期望可以通过培训更深入地理解不同疾病与药物之间的相互作用机制。

“虽然说常见的像(治疗)高血压、糖尿病的药,我们已经算是比较熟悉了,但药物的不良反应和相互作用,我觉得还是要多学习一下。因为很多病人是多病共存,比如说肾脏、血液、肿瘤、神经系统这些(疾病)有同时在用的药,和他原先的药物之间有没有影响,有时候可能也不那么得清楚。”(GP3,女,46岁)

“病人的药用得多,但其实很多时候是从各个专科开出来的,到我们基层这边,我们也是不那么了解这个药的用法和药理……我们的系统上没有那种智能化的处方工具,不然的话,我就可以在看病的时候很快地去评估这个药怎么样、有没有和其他病或药的相互作用。”(GP12,女,32岁)

少数受访者强调了对潜在不适当药物和高危药物识别的学习需求,认为无法准确识别不合理用药不仅与药理学知识缺乏有关,工作环境的限制也对药物治疗评估过程产生影响。例如,1位医生表示,在门诊接诊时,由于时间紧迫,可能会忽略患者众多药物中的潜在不适当用药,而倾向于继续使用患者原有的药物方案。因此,掌握高效识别共病患者不合理用药的方法,对于社区全科医生而言具有重要的实用价值。

“真的很多疾病和药物一起的话,可能会疏漏(潜在不适当用药)。比如老年人,艾司唑仑吃了两三年了,有时候自己会注意不到去评估,后面患者复诊了才想起来是不是要调整的事情。因为一天看一百个病人,老病人的药说实话有时候也是习以为常。”(GP7,女,32岁)

2.2.2 主题2:药物合理选择。多数受访者意识到单一疾病的治疗证据可能不适用于共病患者,但同样承认自己在用药决策中循证医学意识不足。这种不足可能导致开具非必要药物,增加医疗成本,并增加药物不良事件的风险。因此,受访者普遍表达了对加强基于科学证据的药物选择的培训需求,进而掌握如何从证据中获取、评估以及应用适合共病患者的合理用药。

“因为我们基本上用药都是考虑单个疾病为主的。就是说,多重慢病、多重用药要注意什么,其实我们自己也没有很规范地学习到。我就觉得无奈,我觉得我们在规范上面做得不够好,不仅是基层,其实我们很多二、三级医院做得都不够好。你比如说阿司匹林用于冠心病的一级预防,从已经发表的社区很多年的用药数据来看,分析得出来其实跟不用(阿司匹林)的那些人比起来,用药的人获益也没有那么大。”(GP8,女,38岁)

部分受访者提及自身在为共病患者提供个性化用药方面存在局限性。有受访者指出,社区全科医生在制定用药决策时,不能过于依赖单一疾病的临床指南,而应当结合患者的病情和个人偏好制定出个性化的药物治疗方案。

“我们对一般药品的使用,问题应该不大,但是在共病个性化用药方面,我们还很不足。平时我们是比较(像)打包式的,这个药差不多适合老年人吃,那就开给年轻人吃。就这样,不会细分它,不会说特别细致地去问下你到底有哪些风险。这个光靠看指南是不够的,那所以可以再(通过培训)强化一下。”(GP18,女,38岁)

专科药物治疗知识的快速更新对社区全科医生的药物选择构成了挑战。1位受访者表达了社区全科医生面临的终身学习压力,并希望定期接受有关最新药物研究成果和治疗方法的培训。这种持续教育有助于其为患者提供最佳药物治疗方案。

“我们在基层久了,也有一个不好的,就是因为知识也是在更新迭代。就像有些药物治疗方案在我们读书实习时候用得很好的,可能我们在基层多少年以后那些方案又更新了,但是如果我们没有在专科病房的话,就不一定知道得那么全面了。比如像现在糖尿病方面,也是有一些能够改善心肾功能的药物可以改善预后的。但还是有挺大一部分患者没有用上。所以我觉得对全科医生来说,这个其实也是一个挑战吧,我们也希望能从他有一个更好预后的角度上尝试做些药物的优化。”(GP12,女,32岁)

2.2.3 主题3:医患沟通与共同决策。在进行共病患者的药物治疗决策时,社区全科医生面临着与患者之间理解不一致的挑战。有受访者指出,决策矛盾通常源于双方对治疗风险和获益的认知偏差。具体而言,部分患者倾向于关注症状的即时缓解或临床指标的短期改善,而忽视了长期降低并发症风险的重要性;部分患者可能因过分担忧药物对临床指标的潜在负面影响,而对医生提出的新药物治疗方案持反对态度。受访者认为,医生有必要掌握在共同决策过程中的沟通技巧,特别是准确向共病患者传达药物治疗的长期获益和对患者担忧的有效回应。

“像我昨天门诊时候还碰到一个九十多岁的老奶奶,她这个人虽说年纪大但是脑子很清楚。但是她一直相信一个中成药,吃了很多年了。她就觉得吃了之后精神太好了,要是不吃的话,肯定晚上睡不着觉、头晕。这个时候我如果不想让他吃,老奶奶就觉得我说得不对。”(GP2,女,46岁)

“如果患者疾病没有那么急,我还是会把患者的偏好放在前面。我比较重视患者偏好,但也不能说完全按照他的。如果说他这个需求不是非常合理的要求,比如有的人会很担心用了药以后肝肾功能有没有影响,那么我们也会尽力去做解释,希望把他引导到一个正确的治疗方向上来。”(GP7,女,32岁)

由于治疗负担的加重,共病患者常伴随焦虑和对治疗的困惑,给共同决策带来困难。1位社区全科医生强调,当共病患者表现出焦虑、犹豫和困惑时,应当通过沟通和倾听充分理解其诉求和担忧,通过提供必要的支持和安慰,与患者建立相互信任的和谐关系。然而,受访者表示掌握这种沟通技巧并非易事,需要通过专业的培训和实践来不断提升。

“还有一个的话,与单个疾病相比,这类患者管理起来会存在更多的焦虑状况。他们还会存在一个现象:越是疾病多、用药多的患者,他越是急于,就是怎么说,他想让自己的病快点好,他就会到处去看,去吃更多的药,这样的话会导致一个恶性循环。”(GP6,女,30岁)

“像有一些患者他为什么之前一直都不肯换药,突然有一天他愿意换了,有可能就是你刚好跟他沟通上讲到了他很关注的点,他觉得这个医生有关注到他的想法,说得也很有道理,那他就想尝试一下,所以他今天就接受了这个方案。所以就是医生的一个沟通,还有患者对你的信任度,我觉得还是蛮关键的。医生方面也需要去提升一下自己的沟通,没有经过专门的培训和练习可能很难在门诊中做到这一点。”(GP7,女,32岁)

2.2.4 主题4:用药教育与随访。用药教育是社区全科医生在药物治疗决策后与患者沟通的关键环节。部分受访者反映,用药教育在日常工作中常不能得到充分执行。在开具药物处方后,社区全科医生常仅提供简短的药物使用说明,而未能确保患者完全理解药物的具体使用方法,更缺乏对药物使用注意事项的详尽说明。有受访者认为,这一现象可能源于社区全科医生对用药教育重要性的认识不足。受访者认为,社区医生们需要通过培训来提高自己在用药教育方面的知识和技能,以确保能够向共病患者提供全面、准确的药物使用指导。

“用药教育这方面很多时候感觉做得还不够。每次开药的时候,我是习惯告诉病人怎么吃的,一天一次还是两次,或者饭前还是饭后吃。我觉得可能还没有更详细地解释,比方说你这个药物的副作用有什么、注意事项有什么,那么确实也有发生过病人对用药是存在误解的,或者不按照正确方法来吃药。”(GP17,男,42岁)

“你说平时有没有在做,肯定是有在做这个(用药教育)的。但真的很重视它么,我觉得是怀疑的。病人用药用得不对或者没有按医嘱用药,可能是因为我们没有给他们足够的、正确的信息。因为这个其实要练习的,我觉得我们需要有这样一种培训,来提高这种(用药教育)技巧”(GP18,女,38岁)

在接诊结束前,为共病患者制定并实施随访计划对于药物治疗决策具有重要意义,这一点得到了受访社区全科医生的普遍认同。然而,一些受访者指出,在实际操作中,医生们常缺乏对共病患者用药情况进行随访的主动性,而是更多地依赖于患者自身的定期复诊。有受访者提出,社区全科医生有多种方式实现对共病患者的随访,但对如何制定合理的随访计划存在一定困惑。

“做药物随访会比较少,因为像高血压、糖尿病,是有一个随访名单的,就是每天会在一个界面里出现他的名字,那我们就可以去看他的血压、血糖情况。但是如果说其他疾病的话,也没有一个很好的患者查询途径或者提醒功能,我自己也没有建立这样子的花名册,所以比较少,基本上没有主动随访。”(GP7,女,32岁)

“我差不多签约的病人有1 100到1 200之间,我给他们做过相关的一些药物调整的,就是通过门诊的形式,还有下社区做健康教育,每周半天的时间,再加上一些家庭访视,还有家庭病床的走访之类的,这些平时都在做,但门诊的时候一般不太会和病人说清楚(随访计划),下一步来做什么,不是特别有规划”(GP8,女,38岁)

2.2.5 主题5:基于社区需求的多种形式培训。受访者建议,在设计共病用药决策课程时,应特别关注那些在社区门诊中常见的决策难题。社区卫生服务机构所面对的疾病谱与二、三级医院存在差异,同时在药品和检查资源的可及性上也相对有限,故社区全科医生倾向于接受紧密结合社区门诊的工作环境和实际医疗条件并提供实用解决方法的培训内容。

“我扎根基层还是关注能适应我们基层的那些诊疗方案。其实你发现了没有,就拿我们行业的指南来说,其实它里面对于药物的一些使用没有讲那么透,对吧?你不能跟我说一些他们大医院的最新成果、最新的这个特殊病种的诊疗方案。这个其实到我们基层就不现实,对我来说就没意义了。”(GP17,男,42岁)

针对社区全科医生合理用药知识方面的不足,有受访者提出可以通过专家讲座的形式来梳理和补充药物决策所需的背景知识,帮助其快速掌握关键的医学信息和最新的研究成果。然而,多数受访者倾向于开展以案例为基础的培训方法,认为案例教学不仅能够提供实际的临床情境,使自己更深入地理解理论知识如何应用于实际决策,而且能够促进反思性学习。

“案例工作坊挺好的。就是碰到一个具体问题具体怎么解决,这个我觉得可能更好一些。因为空头八脑说说的话,吸引不了大家注意力,空谈。那你说有一个实际的病例,那么大家可以动动脑筋,然后自己心里先想想我会怎么处理,然后再看看大咖们怎么处理的,也可以自己补补知识漏洞,发现一些自己处理的时候没有注意到的细节问题,以后可以借鉴。”(GP3,女,46岁)

个别受访者提出,线上授课是一种有效而灵活的培训方式,可以让社区全科医生根据自己的时间安排进行学习,不受传统面授培训的时间和地点限制,有助于提高学习的参与度和效果。

“如果可以有一个持续交流的话,那我觉得这种线上授课的形式我更需要。不然的话要专门请假出去学习,然后你上完课,我也忘记你上了些什么,我后面有什么问题又没有办法从你的课里面获取经验。”(GP6,女,30岁)

3 讨论

本研究采用了基于深度访谈的定性研究方法,对国内不同地区的社区全科医生进行调查,深入了解社区全科医生在为共病患者做出药物治疗决策时所遇到的各种挑战。通过深度访谈,研究揭示了社区全科医生在用药评估、药物选择、沟通决策和教育随访等方面面临的具体困难,分析了其知识与技能存在的局限性及其对于提升能力的具体需求,阐述了未来构建培训课程时需要重点涉及的内容,以及实施培训时优先选择的形式。

本研究首先揭示了社区全科医生在对共病患者进行药物治疗评估时面临的挑战,包括对药物相互作用的复杂性认知不足和临床药理知识缺乏,特别是在缺乏智能化药学信息工具和时间压力等不利工作条件下,其决策质量受到负面影响。这一研究结果与ANTHIERENS等[17]的研究一致,该研究同样发现全科医生在理解多种药物相互作用方面普遍存在知识缺口。TSIGA等[18]指出,在时间紧迫的临床环境中,临床医生倾向于减少对患者症状的评估、降低实验室检查的完善度,同时减少医疗建议的提出,这对共病患者的药物治疗决策构成不利影响。其次,本研究还发现,将循证医学合理应用于共病患者的个性化药物治疗同样是社区全科医生的能力“短板”。目前,社区在规范用药方面存在不足,而在将循证医学应用于社区临床实践时还需深入考虑个体化治疗原则[19-20]。鉴于此,建议未来的培训计划专注于提升社区全科医生对循证医学的认识,指导其如何有效获取并应用新版指南和药物研究成果,以优化共病患者的药物治疗方案。

本研究强调了社区全科医生在共病药物治疗决策中有效使用沟通技巧的重要性。共病患者对治疗的长期获益和潜在风险认知不足,可能导致其与全科医生在治疗决策上产生分歧,这与患者对医疗信息的理解和接受度存在差异的文献观点相符[21]。具体而言,患者可能过分重视症状的即时缓解,而未能充分认识到长期降低并发症风险的重要性。在此背景下,医生需要在尊重患者个人偏好的基础上,有效引导其理解治疗方案的科学

性[22]。众多研究表明,临床医生通过有效的沟通技巧,能够建立医患之间的信任,缓解患者的焦虑情绪,并促进双方共同参与决策,这对于提高患者的治疗依从性及改善其治疗体验至关重要[23]。未来的培训计划应着重提升社区全科医生的沟通能力,包括:如何结合患者的个人偏好和医学证据,指导其做出明智的药物治疗选择;如何识别和管理患者的焦虑和困惑;如何通过建立稳固的医患信任关系,在治疗决策过程中实现“以患者为中心”的医疗服务。

在用药教育与随访方面,研究结果提示社区全科医生平时在药物使用说明上过于简略,未能提供充分的药物使用指导,这可能导致患者对药物使用存在误解或依从性不足。同时,尽管受访者认识到制定随访计划对于共病用药管理的重要性,但在实际中缺乏主动性,依赖患者复诊而非有计划的随访。在访谈中发现的用药教育和随访问题可能与社区全科医生对药物治疗监测意识不足有关,其可能对药物监测的具体内容和最佳时机缺乏了解,这些问题也可能源于缺乏有效的随访管理工具[24]。针对这一问题,未来的培训课程设计应着重提高社区全科医生在用药教育方面的质量和频率,并制定及执行有效的随访计划。培训内容应包括如何利用现有技术和资源,例如通过手机应用程序来跟踪患者的用药情况,或者如何撰写并通过网络渠道发布关于合理用药的科普文章,以提高用药教育和随访的效率和效果[25]。

本研究结果强调社区全科医生对共病用药决策培训的特定需求,其倾向于接受实用、针对性强的培训内容,并且偏好基于案例的教学和线上授课等灵活多样的培训方式。案例教学法因其能够整合理论知识与临床实践,提供实际临床情境和促进反思性学习的能力而受到临床医生的青睐[26]。本研究表明,基于共病患者的用药案例开展工作坊可能吸引社区全科医生的注意力,帮助其发现知识漏洞并借鉴经验。既往研究指出,相较于传统的学习方法(如讲座及笔试),采用问题导向学习的学生在实际处方能力上表现更佳[27]。此外,线上授课作为一种灵活的培训方式,因其不受时间和地点限制而受到推崇,同样有利于社区全科医生的主动参与和持续接受培训[28]。因此,在构建培训课程时,应根据不同的教学内容选择适宜的培训形式,并充分考虑社区全科医生的临床工作特点,以确保培训的可接受性、可行性和实用性。

本研究在设计和实施过程中存在局限性,有待在进一步的研究中予以关注和解决。首先,社区全科医生对共病用药决策培训的需求可能因工作环境和地域差异有所不同。尽管本研究依据最大差异抽样原则,涵盖了多个地区的受访者,但样本主要集中在沿海经济较为发达的地区,这可能导致研究结果在普遍性上存在局限。其次,本研究的调查对象限定为执业5年以上的社区全科医生,这一群体因具有较为丰富的临床经验,可能对共病药物治疗决策有更为成熟和深入的理解。然而,这也可能意味着本研究的调查结果无法全面反映工作年限较短的全科医生在培训需求上的差异。针对以上局限性,未来的研究将采用横断面调查的方法,以期获得更广泛和更具代表性的数据,从而更准确地验证社区全科医生的培训需求。

4 结论

社区全科医生为共病患者做出药物治疗决策时面临自身能力不足和外部环境的挑战,其培训需求涵盖药物治疗评估、药物合理选择、医患沟通与共同决策、用药教育与随访等多个方面,是未来构建培训课程需要重点涉及的内容。在培训形式上,建议选择基于案例的教学和线上授课等灵活多样的方式实施培训,以适应社区全科医生的工作环境与实际需求。

作者贡献:周馨媚、徐志杰提出主要研究目标,负责研究的构思与设计;周馨媚、韩利艳、罗原负责访谈提纲的设计和研究的整体实施;周馨媚、夏瑀负责资料分析、论文撰写;李海昕、钱熠参与访谈提纲和编码结果的讨论,并对文章进行修订;赵洋、徐志杰进行论文修订及文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

周馨媚https://orcid.org/0009-0009-1364-3316

夏瑀https://orcid.org/0009-0003-8837-1139

李海昕https://orcid.org/0009-0008-1052-105X

罗原https://orcid.org/0009-0009-6971-5497

钱熠https://orcid.org/0000-0002-1898-2458

赵洋https://orcid.org/0000-0002-6011-5948

徐志杰https://orcid.org/0000-0003-4824-6176

参考文献

SKOU S T,MAIR F S,FORTIN M,et al. Multimorbidity[J]. Nat Rev Dis Primers,2022,8(1):48. DOI:10.1038/s41572-022-00376-4.

何莉,张逸凡,沈雪纯,等. 中国大陆地区居民慢性病共病的流行趋势:一项Meta分析[J]. 中国全科医学,2023,26(29):3599-3607. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0217.

FARMER C,FENU E,O'FLYNN N,et al. Clinical assessment and management of multimorbidity:summary of NICE guidance[J]. BMJ,2016,354:i4843. DOI:10.1136/bmj.i4843.

范潇茹,陈莎,施予宁,等. 我国中老年人慢性病共病现状及其对卫生服务利用和医疗费用的影响研究[J]. 中国全科医学,2022,25(19):2371-2378. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0220.

MELTON B L. Systematic review of medical informatics-supported medication decision making[J]. Biomed Inform Insights,2017,9:1178222617697975. DOI:10.1177/1178222617697975.

DAMARELL R A,MORGAN D D,TIEMAN J J. General practitioner strategies for managing patients with multimorbidity:a systematic review and thematic synthesis of qualitative research[J]. BMC Fam Pract,2020,21(1):131. DOI:10.1186/s12875-020-01197-8.

RIORDAN D O,BYRNE S,FLEMING A,et al. GPs' perspectives on prescribing for older people in primary care:a qualitative study[J]. Br J Clin Pharmacol,2017,83(7):1521-1531. DOI:10.1111/bcp.13233.

SOFAER S. Qualitative research methods[J]. Int J Qual Heath Care,2002,14(4):329-336. DOI:10.1093/intqhc/14.4.329.

TONG A,SAINSBURY P,CRAIG J. Consolidated criteria for reporting qualitative research(COREQ):a 32-item checklist for interviews and focus groups[J]. Int J Qual Health Care,2007,19(6):349-357. DOI:10.1093/intqhc/mzm042.

CAMPBELL S,GREENWOOD M,PRIOR S,et al. Purposive sampling:complex or simple? Research case examples[J]. J Res Nurs,2020,25(8):652-661. DOI:10.1177/1744987120927206.

SAUNDERS B,SIM J,KINGSTONE T,et al. Saturation in qualitative research:exploring its conceptualization and operationalization[J]. Qual Quant,2018,52(4):1893-1907. DOI:10.1007/s11135-017-0574-8.

TSANG J Y,SPERRIN M,BLAKEMAN T,et al. Defining,identifying and addressing problematic polypharmacy within multimorbidity in primary care:a scoping review[J]. BMJ Open,2024,14(5):e081698. DOI:10.1136/bmjopen-2023-081698.

徐志杰,汪洋,钱熠. 深度访谈在全科医学研究中的设计与应用[J]. 中国全科医学,2024,27(22):2797-2806. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0597.

ROBINSON O C. Probing in qualitative research interviews:theory and practice[J]. Qual Res Psychol,2023,20(3):382-397. DOI:10.1080/14780887.2023.2238625.

MUTH C,BLOM J W,SMITH S M,et al. Evidence supporting the best clinical management of patients with multimorbidity and polypharmacy:a systematic guideline review and expert consensus[J]. J Intern Med,2019,285(3):272-288. DOI:10.1111/joim.12842.

GLASER B G. The constant comparative method of qualitative analysis[J]. Soc Probl,1965,12(4):436-445. DOI:10.2307/798843.

ANTHIERENS S,TANSENS A,PETROVIC M,et al. Qualitative insights into general practitioners views on polypharmacy[J]. BMC Fam Pract,2010,11:65. DOI:10.1186/1471-2296-11-65.

TSIGA E,PANAGOPOULOU E,SEVDALIS N,et al. The influence of time pressure on adherence to guidelines in primary care:an experimental study[J]. BMJ Open,2013,3(4):e002700. DOI:10.1136/bmjopen-2013-002700.

徐志杰,毛润越,潘健将,等. 我国社区卫生服务中心门诊处方的现状分析和改进策略[J]. 中国全科医学,2019,22(10):1147-1152. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.091.

XU Z J,LIANG X J,ZHU Y,et al. Factors associated with potentially inappropriate prescriptions and barriers to medicines optimisation among older adults in primary care settings:a systematic review[J]. Fam Med Community Health,2021,9(4):e001325. DOI:10.1136/fmch-2021-001325.

XU Z J,LU Y T,LIANG X J,et al. Primary care physician responses to requests by older adults for unnecessary drugs:a qualitative study[J]. BMC Prim Care,2022,23(1):247. DOI:10.1186/s12875-022-01857-x.

FERRERI S P,HUGHES T D,SNYDER M E. Medication therapy management:current challenges[J]. Integr Pharm Res Pract,2020,9:71-81. DOI:10.2147/IPRP.S179628.

YAO M,ZHOU X Y,XU Z J,et al. The impact of training healthcare professionals' communication skills on the clinical care of diabetes and hypertension:a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Fam Pract,2021,22(1):152. DOI:10.1186/s12875-021-01504-x.

KVARNSTRÖM K,AIRAKSINEN M,LIIRA H. Barriers and facilitators to medication adherence:a qualitative study with general practitioners[J]. BMJ Open,2018,8(1):e015332. DOI:10.1136/bmjopen-2016-015332.

LIANG X J,YAN M,LI H X,et al. WeChat official accounts' posts on medication use of 251 community healthcare centers in Shanghai,China:content analysis and quality assessment[J]. Front Med,2023,10:1155428. DOI:10.3389/fmed.2023.1155428.

MCLEAN S F. Case-based learning and its application in medical and health-care fields:a review of worldwide literature[J]. J Med Educ Curric Dev,2016,3:JMECD.S20377. DOI:10.4137/JMECD.S20377.

BRINKMAN D J,TICHELAAR J,SCHUTTE T,et al. Essential competencies in prescribing:a first European cross-sectional study among 895 final-year medical students[J]. Clin Pharmacol Ther,2017,101(2):281-289. DOI:10.1002/cpt.521.

LI A F,ZAIN N M,YUSUF A,et al. Development and effectiveness of online teaching on practical skills among nursing students:a systematic review and meta-analysis[J]. Nurse Educ Pract,2024,78:103988. DOI:10.1016/j.nepr.2024.103988.

(收稿日期:2024-08-02;修回日期:2024-09-14)

(本文编辑:王凤微)