高职青年积极心理品质现状及提升路径研究

2024-12-31杨雯雯

摘"要:积极心理品质是培养高素质高技术技能型人才必备的心理素质。积极心理品质的培养是个体自身发展的需要,是创建和谐社会的需要,是服务经济建设的需要,更是服务人才强国战略的需要。本文调查分析了高职大学生积极心理品质的现状,研究从“思心”协同育人、个案咨询、实践活动、团体心理辅导、1+X社会心理服务等级证书五个维度提升高职大学生的积极心理品质。

关键词:积极心理品质;高职大学生;提升路径

中图分类号:F24"""""文献标识码:A""""""doi:10.19311/j.cnki.16723198.2024.17.048

0"前言

近年来,国家对于学生积极心理品质的培养高度关切。2021年教育部办公厅印发《关于加强学生心理健康管理工作的通知》中明确指出,大力培育学生积极心理品质。2023年教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知,通知中明确提出“培养学生热爱生活、珍视生命、自尊自信、理性平和、乐观向上的心理品质和不懈奋斗、荣辱不惊、百折不挠的意志品质”。由此可见,学生积极心理品质培育的重要性。高职大学生积极心理品质的培养可以为求职择业、学业生活奠定良好的心理基础。积极心理品质的培养是个体自身发展的需要,是创建和谐社会的需要,是服务经济建设的需要,更是服务人才强国战略的需要。

1"积极心理品质

积极心理学之父马丁·塞利格曼认为积极心理品质类似于缓冲器的作用,是帮助个体战胜心理疾病的有力武器。它由主观幸福感、乐观、快乐等构成,美德和力量是积极心理品质的核心。大学生积极心理品质包括大学生的在认知、情感、人际、公正、节制、超越六大维度的发展情况。

2"高职大学生积极心理品质的现状调查与分析

2.1"研究对象

本研究的研究对象为高职院校大学生,调查时间为2023年11月。调查对象采取随机抽样的方式,共回收有效问卷239份,其中男性115人,女性124人。

2.2"研究工具

测量工具采用孟万金、官群编制的《大学生积极心理品质量表》,运用该量表对239名高职大学生进行问卷星测试,回收有效问卷239份。问卷共由62道题组成,包括认知、情感、人际、公正、节制、超越6大维度。该问卷采用李克特五点计分法,请被试回答题目62条陈述,与每条陈述对应,“1”代表“非常像我”,“2”代表“比较像我”,“3”代表“一般”,“4”代表“比较不像我”,“5”代表“非常不像我”。

对239份测查数据进行信度分析,量表总体克朗巴哈系数(Cronbach′s"Alpha)为0."981,说明该量表的整体信度非常好。该量表的6大分维度量表的克朗巴哈系数分别是:认知维度0."921;人际维度0."903;情感维度0."911;公正维度0."895;节制维度0."880;超越维度0."922。说明该量表各分量表的信度良好。

对量表结构效度的检验采用相关分析法。发现认知维度、人际维度、情感维度、公正维度、节制维度、超越维度与积极心理品质之间的相关系数,分别是:0."953、0."930、0."936、0."926、0."902、0."953,6大维度与积极心理品质之间存在0."01水平上的显著相关(Plt;0."01),说明该量表具有较好的结果效度。

2.3"结果

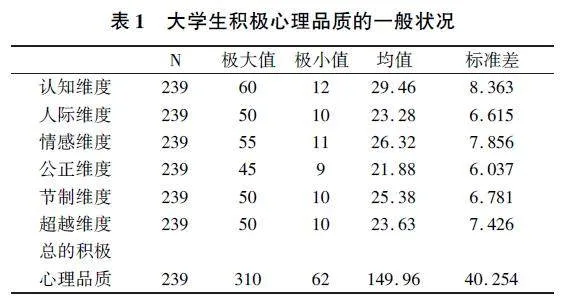

孟万金、官群编制的《大学生积极心理品质量表》采用李克特五点计分,每个维度的得分越高,说明大学生积极心理品质发展越好。若每道题的得分<2分,说明大学生积极心理品质状况较差;若每道题的得分>3分,说明积极心理品质状况较好;若每道题的得分在2—3分之间,说明积极心理品质状况一般。高职大学生积极心理品质的发展的一般状况如表1所示:

通过上表可以看出,高职大学生积极心理品质在认知维度、情感维度、公正维度、节制维度、超越维度的水平较高,在人际维度水平一般。

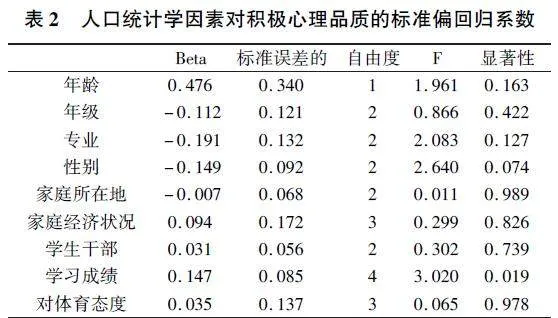

以大学生积极心理品质为因变量,了解人口统计学因素对大学生积极心理品质状况影响的具体情况,做最优尺度回归分析,结果如表2所示:

因变量:总分年龄、年级、专业、性别、家庭所在地、家庭经济、学生干部、对体育活动的态度等8个因素对高职大学生积极心理品质影响不显著。学习成绩对高职大学生积极心理品质存在0.05水平上的显著影响,其回归方程贡献率为0.147,说明学习成绩越好的学生,其积极心理品质水平越高。

3"高职大学生积极心理品质提升的路径研究

3.1"以“思心”协同育人为主基调,培养阳光乐业时代新人

高校肩负着立德树人的根本任务,培养新时代大学生养成自尊自信、理性平和,积极向上的心理品质,为国家培育高素质高技术技能型社会主义事业建设者和接班人。“思心”协同育人是高校完成立德树人根本任务的重要途径。思想政治教育与心理健康教育二者在教育目标方面存在一致性,在教育功能方面存在互补性,在教育内容、教育方法上存在互通性。“思心”协同育人,可以发挥优势互补作用,助力高职院校高质量完成立德树人根本任务。

在协同育人理念下,探索“思心”育人模式。以积极心理学为理论指导,将马克思主义实践观、马克思主义劳动观,马克思主义方法论等内容相融合,帮助学生形成正确人生观、世界观、价值观,扣好人生的第一粒扣子,同时,形成认知、情绪情感、意志行为稳定和谐的内在自我。在心理健康教育中,挖掘思政元素的广度、深度与温度,将社会主义核心价值观、职业道德、职业精神等内容有机融入心理健康课程教学内容,起到润物细无声的浸润效果;在思政教育中,将心理健康理论知识、心理健康调节技能、人格品质养成,性格优势发挥等内容进行整合,在思想道德与法治课程中人生观——“创造有意义的人生”的内容讲解,可以与心理健康中的生命教育、挫折教育、自我实现等相整合,思想政治教育与心理健康教育协同并进,发挥课程主渠道作用,提高学生认知与智慧,帮助学生坚定理想信念,提升职业素养,成为担大任的阳光乐业时代新人。

3.2"以个案咨询为主引擎,塑造学生健全人格

心理咨询以自愿为原则,通过科学的心理学相关理论和方法,授人以渔,帮助来访者达到助人自助的目标。高职院校心理健康中心应每天提供不少于8小时的心理咨询服务,采用多种咨询形式,向学生提供心理帮助。坚持“育人”“育德”“育心”三育并举育人理念,“育人”帮助大学生树立正确的三观,成为社会主义的合格建设者和接班人。“育德”帮助大学生向上向善,知行合一,在实践中,提升能力,成为社会所需要的人才。“育心”帮助大学生在认知、情绪情感、意志行为上协调统一。秉承“三关两线”的育人目标,“三关”即让学生学会关爱生命、关注健康、关注心理,“两线”即提升学生心理积极心理品质的绿线,守住生命的红线,防止由于心理问题导致的危机事件,不断完善心理咨询工作机制,加强心理危机预防干预体系建设。

依托积极心理健康中心,充分运用人工智能、物联网、大数据平台的科技力量,不仅提供了基于心理学的技术设备,更让众多学生学习积极心理学的理念,提高了学生积极心理品质培育的受益面和覆盖面。心理健康教师立足于积极心理学视角,为学生提供共情、倾听和陪伴,通过内观疗法、绘画疗法、叙事疗法、短期焦点治疗等心理咨询理论和技术帮助学生认识自我、接纳自我、发掘潜能、善用性格优势,塑造积极向上的健全人格。

3.3"以实践活动为主抓手,培育学生阳光心态

面向全体学生开展精彩纷呈、形式多样、紧贴实际的心理健康活动,通过活动的开展营造轻松和谐的校园氛围,增强心理健康教育的吸引力和感染力,扩大心理健康教育工作的受众面和覆盖面。如:每年依托“5·25大学生心理健康月活动”和“10·10世界精神卫生日活动”两个重要的心理健康活动节点,组织学生围绕每年的不同主题开展特色活动(心理剧、知识问答、漫画比赛、海报比赛、演讲比赛、短视频大赛等),利用校园广播、心理网站、公众号的平台将活动方案、过程、成果等宣传和利用,激励、鼓舞、引导更多的学生“动起来”“做起来”,让心理健康活动月带动校园氛围“火起来”,让学生通过心理讲座、心理宣传册、心灵守护卡等了解心理健康知识及调节技能,学习健康的生活方式及心理健康防护能力,培育学生自尊自信、积极向上、理性平和的健康心态。开设心理特色工作坊,让学生在同质或异质团体中共同体验、共同感悟、共同收获与共同成长。在安全信任的工作坊氛围中,自我得以充分开放,完成自我探索,赢得心理成长和个性完善。

3.4"以团体心理辅导为主路径,培养学生积极心理品质

开设以“提升学生积极心理品质”为主题的团体心理辅导,围绕积极心理品质的六大维度:认知、情感、人际、公正、节制、超越,设置10个单元的团体辅导课程,分别是:

(1)积极交往。辅导目标:感受友善,学习人际沟通的技巧和方法,增长社交智慧。

(2)积极协作。辅导目标:感悟团队合作的重要性,分析团队合作的要素,提升领导力和执行力。

(3)积极创新。辅导目标:培养学生的创新思维,用不同模式解决问题的能力。

(4)积极应对。辅导目标:正确认识挫折,应对挫折,培养乐观心态。

(5)积极感恩。辅导目标:表达感恩,提升感恩能力,提高主观幸福感。

(6)积极悦纳。辅导目标:提升自信心,学会认识自我、悦纳自我,挖掘自己性格优势并善用自身优势。

(7)积极情绪。辅导目标:感受爱,提高情绪调节和情绪管理的能力。

(8)积极意志。辅导目标:明确目标与信念,通过目标管理、时间管理培养意志品质。

(9)积极规划。探索职业生涯,初步明确生涯的发展方向和决定。

(10)积极未来。点燃希望,激发热情,提升动力,创造有意义的人生。

团体心理辅导共招募60名高职大学生,参与10个单元的团体辅导课程,每周一次,历时2个半月。课程结束,完成团体辅导效果评估问卷,包括2部分:一部分是团体干预效果过程评估;另一部分是自我成长分析报告。依据效果评估问卷,发现学生在团体课中获得收获与成长。大部分学生在自我成长分析报告中均提到团体心理辅导提升了自身的观察力、创造力、表达能力、沟通能力、领导力和问题解决能力。通过积极合作、积极感恩、积极应对与积极悦纳等单元课程,能够客观认识自我,悦纳自我,调节自我,学会找寻自身积极资源并不断强化,不断挖掘自身潜能并善用性格优势。自信心增加了,自制力增强了,幸福感提升了,人际关系更加和谐了,学习生活更具有目标性和动力性。可见,团体心理辅导是提升高职大学生积极心理品质的有效途径。

3.5"以服务社会为主锚点,涵育学生积极职业精神与素养

开展“‘1+X’社会心理服务职业资格等级证书”培训考试,通过系统的理论培训与技能研习,能够提升高职大学生的心理健康意识和心理健康素质,同时提升职业教育质量和学生就业能力,涵育职业精神与职业素养,学成后服务社会、奉献社会。

2021年,国家卫生健康委办公厅联合多部门发布通知强调社会心理服务体系建设,将心理服务融入基层治理。社会心理服务有助于推进心理健康和精神卫生服务进社区,推动形成理性平和的社会心态,有效化解社会矛盾。“‘1+X’社会心理服务职业资格等级证书”的启动,不仅激励高职院校学生在校期间努力获得毕业证书,而且鼓励他们取得相应的职业技能证书,拓宽就业口径,更好地适应市场需求。将“1+X”社会心理职业资格证书和专业人才培养深度融合,可以不断增强职业教育的适应性。

4"结语

积极心理品质是当代高职大学生成为优秀建设者和接班人必备的心理素质。高职院校围绕立德树人根本任务,开展积极心理学教育,有利于大学生身心健康的发展、提升高校的人才培养质量,提升思想政治教育的实效性,使大学生形成积极的心态,构建和谐自我,树立正确的世界观、人生观和价值观。

参考文献

[1]葛楠.积极心理学视阈下大学生积极心理品质的培养路径[J].高教论坛,2018,(09):2426,40.

[2]熊会芳.当代大学生积极心理品质现状及其培育路径研究[D].长沙理工大学,2016.

[3]雷世威,杜磊.思政教育与心理健康教育协同育人的路径探索[N].中华文化报,20231129,(012).

[4]杨雯雯.“三全育人”视域下高职院校“12345”心理育人模式的构建与实施[J].河北职业教育.2023,7(01):3336.