新文科建设背景下国际经济学课程思政实践路径研究

2024-12-31刘婷

摘"要:为更好地落实立德树人根本任务,实现新文科建设走深走实,国际经济学课程思政实践确立了思政育人元素融入课程目标、课程设计、课程资源和课程评价的基本思路,在此基础上确立了课程思政实践路径,主要从教学内容创新实践、教学方法改革实践、教学模式改革实践、课程考核评价改革实践等4个方面开展探索,为持续推进课程思政教育教学提供参考。

关键词:新文科;国际经济学;课程思政;教学改革

中图分类号:F74"""""文献标识码:A""""""doi:10.19311/j.cnki.16723198.2024.17.023

0"引言

新文科建设对传统文科专业提出了新的要求,推进新文科建设需要处理好新旧关系、中外关系、文理关系与人才关系,这4种关系共同构成新文科建设的核心内容,在传承创新中打造具有鲜明中国特色的新文科,培养担当中华民族伟大复兴重任的新时代文科人才。

国际经济学是国际经济与贸易专业核心课程,教学内容以传统西方国际贸易理论、国际金融理论及理论的政策逻辑为主,使用经济学研究方法和分析方法来研究国际经济活动、不同经济体经济关系规律。主流国际经济学存在普适、西方中心性、过度数字化,缺乏时空观等局限性。当前,在百年未有之大变局下,世界多极化趋势不可逆转,中国的迅速崛起,国际经济学的西方主义思维已落后于世界格局,无法全面、深刻地解释世界经济现象。在新文科建设背景下,国际经济学课程思政建设与探索成为必然。

为落实立德树人根本任务,贯彻新文科建设理念,推进课程思政建设创新发展,培养勇担时代重任的高素质国际经济与贸易专业应用型人才,国际经济学课程组通过创新教学内容,在教学方法、教学模式、教学评价上进行改革,构建全方位、可持续、融合型的育人体系,探索课程思政实践路径。

1"新文科建设背景下国际经济学课程思政实践思路

1.1"思政元素融入课程目标

国际经济学课程紧密围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题,将价值塑造与知识传授、能力培养有机融合,修订课程教学大纲,统领课程教育教学。具体而言,课程目标体现在,知识目标:学生理解国际经济学的基本概念和基本问题,理解国际贸易与国际金融的基本政策,掌握国际贸易、国际金融理论及理论的政策逻辑。能力目标:学生运用自由贸易理论、保护贸易理论、国际要素流动理论、汇率决定理论分析国际经济问题,探索贸易政策、外汇政策、开放下的财政政策与货币政策等政策工具的现实应用,具备综合分析百年变局加速演进下国际经济新发展、新问题的逻辑能力。价值目标:学生诚信为人、刻苦善思、务实求真,具备经济学经典理论与中国智慧融合创新的理念素养、心怀家国的责任和经世济民的使命担当、建设贸易强国的坚定信心和投身中国特色社会主义事业的决心。

1.2"思政育人融入课程设计

国际经济学课程将思政育人落到实处,必须精耕细作在课程教学内容、教学过程和教学环节中,具体思路包括:

教学内容3个角度思政元素的挖掘:第一,体现马克思主义基本立场、观点和方法的知识点挖掘;第二,体现新时代中国特色社会主义的知识点挖掘;第三,符合新时代青年道德品质成长规律的知识点挖掘。

教学进程3个节点思政课堂的融入:第一,课前导入的时间节点;第二,课中理论梳理和理论联系实际的时间节点;第三,课后讨论的时间节点。

教学环节两个部分的思政育人探索:第一,课内部分中,线下课堂研讨互动的思政育人探索;第二,课外部分中,线上与线下文献阅读梳理以及分组研讨等环节的思政育人探索。

1.3"思政元素融入课程资源

实时更新课程教学资源,拓宽教学资源渠道,融入展现思政元素的新资源,建设具有针对性、启发性、引导性的课程资源库。在已有微课视频资源、数据资源、国际贸易与国际金融案例资源基础上,从新华社、“学习强国”、央视网、纪录片、新闻报道、官方统计网站等多渠道充实课程资源,通过线上学习通平台和线下课堂丰富资源使用途径,开展各类数据或案例的新旧比较、中外比较,引导学生开展研讨,于“无声”处育人。

1.4"思政元素融入课程评价

多元化、多维度、多节点的课程评价,有利于考查学生课程学习及个人成长情况,也是测度教学目标达成度的重要依据。将思政元素量化细化到各个评价环节或评价指标体系中,能及时发现和反馈课程教育教学中的不足,促进教学反思,确保课程育人的持续改进和提升。通过“闭环式动态优化”,使课程焕发出新的活力和生命力。

2"新文科建设背景下国际经济学课程思政实践探索

国际经济学课程通过修订课程教学大纲,课程目标、教学内容、教学方法、评价考核等均体现课程思政元素的融入与结合,确立了课程思政实践探索的基本依据,进而将课程思政实践路径落实在教学内容、教学方法、教学模式和课程考核评价4个方面。

2.1"课程教学内容创新实践

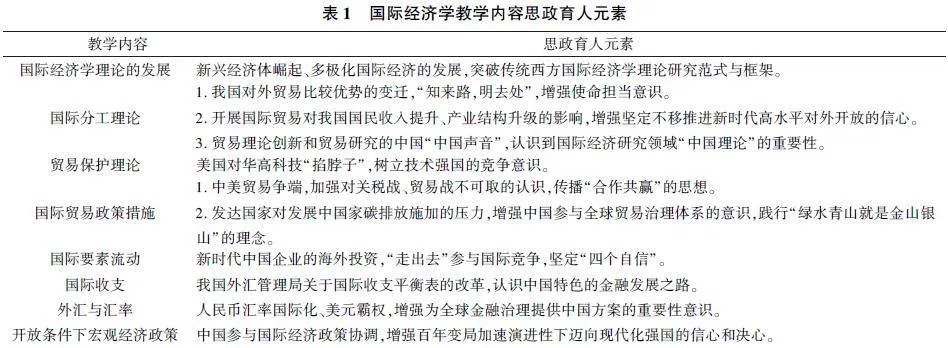

依照课程教学大纲各级知识点以及体现在二级知识点的思政育人要点,审读教学内容,能体现马克思主义基本立场、观点和方法,能体现新时代中国特色社会主义,符合新时代青年道德品质成长规律等3个角度,选取中国经验与国际贸易、国际金融理论融合,学科前沿成果与传统理论融合,学科交叉与经典理论融合、强国建设与国际经济案例融合等4个途径的融合,将思政育人元素融入课程教学内容,实现课程内容的本土化、拓展性、渗透式创新(表1)。

思政育人元素融入课程教学内容,其载体一方面体现在教学大纲、教案、课件中,另一方面也以数字化教学资源形式体现。在已有的习题库、试题库、拓展阅读库、多媒体资料库基础上,建设课程思政案例库,通过持续更新,将思政元素融入相关的课程资源中。如以“新三样”为关键词,拓展查阅外贸“新三样”崛起、“新三样”释放外贸新动能等新闻报道,结合国际贸易理论部分我国外贸出口比较优势的变迁,“知来路,明去处”,增强使命担当意识。以此不断完善课程思政案例库,为思政育人元素融入教学内容持续充实素材。

2.2"课程教学方法改革实践

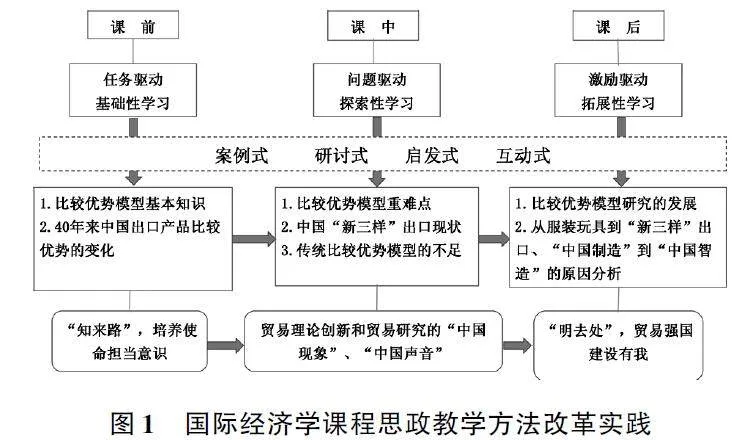

在课前、课中和课后分别通过任务驱动、问题驱动、激励驱动的“三驱动”教学方法改革(图1),灵活采用案例式、研讨式、启发式、互动式等方法,将思政育人元素有机融入教学知识点中,驱动学生主动学习,达成知识和能力内化,牢固使命担当意识,实现价值引领。思政育人元素融合教学内容需要通过案例分析法实现。通过线上学习通平台设置主题讨论,线下课堂实时讨论或辩论,开展研讨式教学。设置任务要求学生在中国与西方国家在区域经济一体化议题、汇率与汇率政策、开放条件下财政政策与货币政策的使用等方面进行比较,采用启发式教学引导学生加强对经济政策措施的认识,树立中国负责任大国的自豪感。针对即时热点,融入思政案例,采用“随机选人”“分组任务”等活动方式,线上线下多渠道使用互动教学法。

以李嘉图比较优势模型知识点为例,课前导入部分,以任务驱动形式要求学生完成基础性学习,具体包括比较优势模型的线上微课视频、查阅40年来中国出口产品比较优势变化的数据、改革开放以来中国出口产品结构变迁的案例等,结合启发式、案例式教学方法,鼓励学生提前完成基本知识的学习,为该部分学习奠定“知来路”的基础,从而培养树立使命担当意识。课中主要以问题驱动形式引导学生开展探索性学习,具体包括比较优势模型的推导难点、“中国目前出口特色产品和优势产品有哪些”、“传统比较模型能否解释当前中国出口优势产品,以及40年来中国出口产品比较优势的变化”,进而采用案例式、研讨式、启发式和互动式等多种教学方法的综合使用,师生共同完成比较优势模型重难点、中国“新三样”出口现状、传统比较优势理论模型的不足。从课程内容理论梳理总结再到理论联系实际,进而引出贸易理论创新和贸易研究“中国现象”“中国声音”的必要性和必然性。课后以激励驱动形式鼓励学生完成拓展性学习,将拓展性学习成果纳入课程考核指标体系。通过线上学习通或线下小组讨论,学生查阅文献数据资料,追踪比较优势模型研究前沿,结合课前和课中两个案例资料,对中国出口产品由服装玩具出口到“新三样”出口、“中国制造”到“中国智造”变化的原因分析,增强对比较优势理论的深层次认识,完成研究报告或小论文,进而“明去处”,增强贸易强国建设有我的责任感。

2.3"课程教学模式改革实践

国际经济学课程采用大量数学分析工具,涉及众多的图形和数理模型,这是该课程传统的教学难点。新文科建设背景下,进一步实现文理融合,引入学科交叉内容,针对课程具有较强逻辑性和抽象性的特点,需强化学生中心,激发学生学习兴趣和战胜畏难情绪,唤醒学生内驱力,这与培养学生诚信为人,刻苦善思,务实求真一脉相承,也是课程思政育人的体现。课程创建“4—3—2—1”激励型教学模式,更好地实现育人效果。“4”即四环联动,分别是创设问题、激发兴趣环节,合作探究、明理求真环节,实践验证、深化拓展环节,以及成果展示、评价反思环节,通过4个环节前后衔接并贯穿全部教学进程,激励学生敢于挑战、善于协作,达成学习目标。“3”即三位一体,主要以课前、课中和课后3个阶段师生合作学习实现,具体包括,课前,教师创设任务、列明清单,学生自主学习、获取信息;课中,教师剖析难点、引导进阶,学生合作探究、拓展思维;课后教师引导深化、激励创新,学生验证成果、深化学习。“2”即双向激励,建立学习过程激励机制和学习成果激励机制,将学习过程和学习成果的情况纳入课程考核评价中,形成对学生学习的正向激励。“1”即一个中心,以学生为中心,无论课程教学改革如何开展,始终坚持学生为中心,实现立德树人根本任务。

2.4"课程考核评价改革实践

课程的考核评价方式能引导、激励学生的学习,也是课程教育教学的显性体现。国际经济学课程通过两个环节3个维度构成对学生学习的评价,落实教学模式的激励型教学,激发学生成长内驱力。两个环节即形成性考核与终结性考核,3个维度即过程性评价、增值性评价及结果性评价。形成性考核包括过程性评价和增值性评价,过程性评价体现在线上自主学习、线上测试、线上讨论、线下研讨、成果报告、拓展性学习、情感品德(学习态度、协作精神、求真务实)等方面,增值性评价包括学生参加学科竞赛、创新创业项目、论文发表等方面。终结性考核即结果性评价,体现在两个方面,第一是标准答案测试,采用线上客观题测试方式,第二是非标答案测试,包括观点辨析、热点分析、案例分析、数据分析等题型,评分依据主要包括题意紧扣度、内容分析达成度、理论依据相关度、观点创新度、对策吻合度等。通过构建多元化、多维度、多节点的课程评价,将思政育人元素融入各维度各环节,形成了对学生课程学习状态、课程学习效果、个人成长发展、思政育人实效的全方位评价。并且进一步对学生课程考核评价数据进行整理,与学生进行课后交流,梳理、发现课程教育教学中尚待改进之处,加强教学反思,推进课程思政教学改革实践。

3"结语

新文科建设背景下国际经济学课程思政教学是持续改进的过程,必须在教学实践之时不断回顾、反思、提升,在教学内容、教学方法、教学模式以及考核评价上分点着力、综合改进。这要求授课教师在合理融入思政元素的同时,时时补充更新教学内容,采纳优化先进的教学方法,夯实完善教学模式,改善优化考核评价方式。并且,教师是课程思政的建设人、执行人,授课教师还需要通过持续学习和实践,提升思政育人水平,从而更好地推进国际经济学课程思政教育教学实践。

参考文献

[1]朱晓刚,廖源菁.我国新文科建设应处理好四种关系[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2023,36(06):16.

[2]周文,司婧雯.审视主流国际经济学:话语、问题与新建构[J].学习与探索,2020,(12):95102.

[3]李瑞琴.新时代高校有效推进课程思政的再认识——以国际经济学课程思政实践为例[J].中国大学教学,2022,(12):2227.